Ритмы Солнца

Ритмы Солнца играют большую роль в нашей жизни. Мы – дети Солнца, порождение его живительной энергии. И если эта энергия как-то меняется, то заранее можно ожидать, что и человек, и все живое на Земле, и даже вся наша планета не остаются к этому безучастными.

Нетрудно подсчитать, что если бы блеск Солнца ослаб всего на несколько процентов, это привело бы к самым катастрофическим последствиям для всего живого. Более того, солнечное излучение подвержено, хотя и небольшим, но сложным периодическим колебаниям. Кроме основного и уже знакомого нам колебания с периодом около 11 лет, есть и другие одновременно действующие ритмы солнца. Допустим, что на Солнце возник на многие месяцы, а то и годы мощный очаг активности. Ясно, что воздействие этого очага активности на Землю не всегда одинаково. Но наиболее благоприятные для такого воздействия положения будут повторяться через каждые 27 дней – средний период оборота Солнца вокруг оси. Ведь солнечные пятна и другие очаги солнечной активности почти жестко скреплены с поверхностью Солнца – их собственные перемещения в фотосфере незначительны и имеют колебательный характер. Итак, вот он, самый короткий, 27-дневный солнечный цикл. А теперь кое-что уточним о главном 11-летнем цикле. Прежде всего, заметим, что в среднем этот цикл имеет период не 11 лет, а 11,1 года. Но отклонения от этой величины в отдельных случаях могут быть значительными – от 7 до 17 лет. Обнаружили, что нередко вершина 11-летней кривой активности Солнца имеет два горба. Эта «двухвершинность» 11-летнего цикла должна отражаться в различных земных явлениях.

Пятна Солнца возникают парами, а каждое пятно – это очень мощный магнит. Замечательно, что в каждой паре пятен оба пятна имеют разную полярность. Если, например, головное пятно, то есть то, что идет впереди при вращении Солнца, имеет северную магнитную полярность, то соседнее, парное с ним пятно обладает южной полярностью. Но вот кончился очередной 11-летний цикл, начинается новый. И, как по команде, меняется полярность пятен в обоих полушариях Солнца. Через 11 лет произойдет новая смена полярностей, а значит, восстановится картина, которая наблюдалась за 22 года до этого. Вот почему можно говорить еще об одном, 22-летнем цикле солнечной активности. В конце 19 века астрофизик А. П. Ганский открыл 80-летний или так называемый вековой солнечный цикл. Реальность этого цикла подтверждается и другими данными. Есть ли еще более продолжительные циклы? Окончательного ответа на этот вопрос пока нет. По некоторым данным, намечается цикл продолжительностью 1800 лет. Кроме того, кое в чем проявляется 5–6-летний цикл, равный половине 11-летнего. Но эти ритмы солнца, если и существуют, не отличаются такой четкостью и ясной выраженностью, как главные ритмы,– 27-дневный, 11-летний и вековой. Не надо думать, что ритмы солнца сказываются лишь в изменениях количества пятен на Солнце. В годы активности Солнца наблюдаются солнечные вспышки, увеличиваются число и размеры протуберанцев. К сожалению, до сих пор мы не знаем причин, порождающих ритмы солнца. Гипотез предложено немало, но ведь их обилие всегда служит признаком недостатка точного знания. Одно бесспорно: ни Земля, ни ее биосфера, ни человек не могут оставить безразличными ритмы солнца.

Источник

27 дневный цикл солнца

Солнечная активность есть уровень воздействия факторов солнца на околосолнечное и околоземное космическое пространство и земные сферы. Выше уровень электромагнитных излучений, чаще и мощнее вспышки, выше плотность, скорость и температура солнечного ветра, чаще и мощнее магнитные бури в магнитосфере, выше среднегодовая температура на Земле — значит выше уровень солнечной активности.

Уровень солнечной активности и его вариации напрямую связаны с процесами в его атмосфере и величиной его собственного магнитного поля. Знание уровня солнечной активности важно для целей статистического прогнозирования его проявления в виде упомянутых выше факторов. Оценивать этот уровень можно, в принципе, и по средним значениям этих факторов, однако такая оценка недостаточна точна как в статике, так и в динамике и малопригодна для мониторинга. Поэтому для оценки используют другие индикаторы — число и параметры солнечных пятен и уровень радиоизлучения на длине волны 10.7 см.

2.2. СОЛНЕЧНЫЕ ПЯТНА

Солнечные пятна — это области на поверхности Солнца с пониженной светимостью. Их можно наблюдать невооруженным глазом. Солнечные пятна возникают в местах локального повышения плотности магнитных силовых линий собственного магнитного поля Солнца и, как правило, связывают два солнечных пятна, находящихся в разных полушариях, т.е. из одного пятна такие линии выходят, а в другое заходят. Они как бы являются индикаторами зон повышенной напряженности магнитного поля Солнца, которое в целом является первичным индикатором его энергетической активности.

Рис.2.1. Солнечные пятна

Слева — фото солнца с пятнами, сделанное со спутника SOHO в 2001 году (источник иллюстрации soi.stanford.edu). Справа — рисунок спутника SOHO (источник иллюстрации skyandtelescope.org)

Длительными наблюдениями установлено, что число солнечных пятен приблизительно соответствует уровню солнечной активности. Для более точных оценок учитывается еще и число групп солнечных пятен и их конфигурация, суммарная площадь в миллионных долях солнечного диска, а также число Вольфа, вычисляемое по формуле R = K(10xG + S), где S — число солнечных пятен, G — число их групп, K — индивидуальный коэффициент обсерватории, предостатвившей данные, учитывающий ее технические возможности.

Мониторинг числа и параметров солнечных пятен ведется путем обработки данных сети наземных гелиообсерваторий. До 1981 года функцию центра по обработке этих данных выполняла Цюрихская обсерватория, вычислявшая числа Вольфа. В 1981 году эта функция была передана Цeнтру анализа данных солнечной активности SIDC (Solar Influences Data Analisys Center) при Брюселькой обсерватории. В настоящее время ее выполняет созданное в составе SIDC подразделение WDC-SILSO (World data center — SILCO), поддерживающее проект SILSO — Sunspot Index and Long-term Solar Observations (Индекс солнечных пятен и долгосрочные солнечные наблюдения).

SILSO использует данные наблюдений, которые предоставляют на добровольной основе обсерватории, входящие в сеть SILCO Observation Network, как профессиональные, так и любительские (их полный перечень здесь). На основании полученных данных центр несколько раз в день вычисляет максимально достоверное наблюдаемое число солнечных пятен. Данная информация выкладывается на странице Sunspot Number сайта SILSO для свободного использования в графическом и текстовом (TXT и CSV) форматах. Информация обновляется несколько раз в сутки, получая при этом порядковый номер блока данных с начала года. Кроме данной информациии на странице Group Number представлены данные по числу групп солнечных пятен.

ВНИМАНИЕ! Число пятен, подсчитываемое в проекте SILSO, называется Международным числом (или индексом) солнечных пятен (International Sunspot number). Это число меньше ранее использовавшегося числа Вольфа и может быть получено из последнего умножением на коэффициент 0.6.

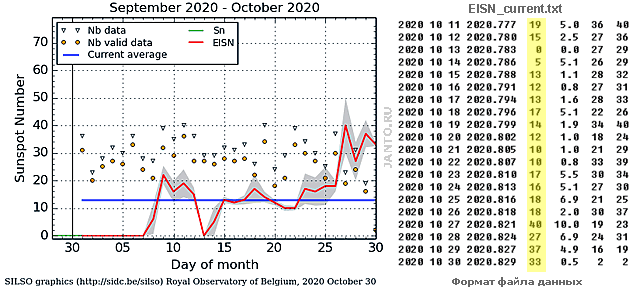

Рис.2.2. Форматы данных проекта SILSO

Слева — график числа солнечных пятен, справа — файл TXT (столбцы 1-3 — дата; 4 — порядковый номер данных с начала года; 5 — число солнечных пятен (выделено желтым фоном); 6 — стандартное отклонение; 6 — число станций, данные которых учтены при расчете; 7 — общее число станций, данные которых были доступны).

Примечание. Брюссельская обсерватория предоставляет информацию проекта SILSO для свободного использования на основе лицензии Licence: CC BY-NC : https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0. Официальное наименование источника: SILSO data/image, Royal Observatory of Belgium, Brussels.

Обработка и интерпретация данных сети SILSO ведется также Цетром прогнозирования космической погоды Управления океанических и атмосферных исследований США NOAA SWPC (National Oceanic and Atmospheric Administration Space Weather Prediction Center). Текущие данные представлены на FTP сервере в текстовом файле DSD.txt вместе с другими данными солнечной активности и включают число солнечных пятен, их суммарную площадь и число новых областей.

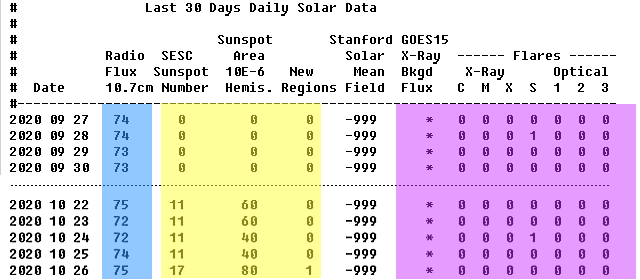

Рис.2.3. Данные по солнечным пятнам и другим факторам солнечной активности, предоставляемые SWPC NOAA

(данные по солнечным пятнам выделены желтым фоном)

2.3. РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ F10.7.

Мощность потока радиоизлучения Солнца на длине волны 10.7 см хорошо коррелирует с суммарной площадью солнечных пятен и уровнем ультрафиолетового излучения. Данный факт был установлен экспериментально канадскими астрофизиками, положившими начало радиоастрономии по окончании Второй Мировой Войны, измеряя радиоизлучение звезд и солнца с помощью радиоприемника военного радара, работающего на указанной длине волны.

Замечание. Выбор длины волны для мониторинга активности Солнца не был продиктован какими-либо научными или техническими аргументами, а был определен имевшимися техническими возможностями, и данный параметр сохранился до наших дней. Точно также сохранилась до наших дней и ведущая роль в радиомониторинге солнечной активности канадских астрофизических обсерваторий — до 1990 года Мировой центр данных радиомониторинга существовал при астрофизической обсерватории в Оттаве, а с 1990 года функционирует при астрофизической обсерватории Доминион (Dominion Radio Astrophysical Observatory) в г.Каледен, Британская Колумбия.

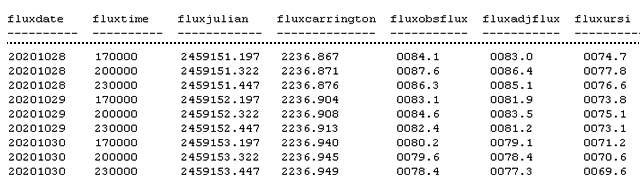

Параметру потока радиоизлучения Солнца на длине волны 10.7 см было присвоено обозначение F10.7. Мерой его измерения является стандартная единица спектральной плотности потока солнечного электромагнитного излучения sfu (solar flux unit), равная 10^-22 Вт/м^2Гц. Изменяется F10.7 в весьма широких пределах — от 50 sfu при минимуме солнечной активности до 300 sfu при ее максимуме. Измерения проводятся ежедневно в 17.00, 20.00 и 23.00 UTC в период с марта по октябрь и в 18.00, 20.00 и 22.00 UTC с ноября по февраль. Данные измерений публикуются на сервере сервиса космической погоды Канады в текстовом, HTML и графическом форматах как за текущие сутки, так и за различные периоды. На рис.2.4. для примера показан фрагмент файла fluxtable.txt , содержащий ежедневные данные, начиная с 2004 года.

Рис.2.4. Данные по F10.7, предоставляемые обсерваторией Dominion (файл fluxtable.txt)

fluxdate и fluxtime — дата и время замера по UTC; fluxjulian — дата и время в юлианских днях; fluxcarrington — дата и время в оборотах Солнца по Каррингтону; fluxobsflux — наблюдаемое (observed) значение F10.7; fluxadjflux — значение, приведенное (adjusted) к расcтоянию от Земли до Солнца в 1 А.Е.; fluxursi — значение, приведенное к абсолютной радиоастронмической шкале URSI, равное 0.9xF10.7.

Измеренные в обсерватории Dominion значения F10.7, округленные до целых чисел за сутки (алгоритм округления не найден), публикуются также на сервере SWPC NOAA (см. выше файл DSD.txt).

2.4. ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ

Солнечная активность находится в постоянной динамике. Быстрые вариации числа и параметров солнечных пятен и радиопотока F10.7 отмечаются каждые сутки, что хорошо видно по данным файлов мониторинга, примеры которых были приведены выше. Какая либо закономерность в этих вариациях не обнаруживается. На более длительных интервалах наблюдаются устойчивые повторяющиеся изменения средних значений данных параметров и выделяются 27-суточный, годичный, 11-летний, 22-х летний и более длительные циклы.

27-суточный цикл

Данный цикл связан с вращением Солнца вокруг своей оси, за счет чего наблюдаемая картина солнечных пятен и связанных с ними источников излучения и выбросов вещества на стороне Солнца, обращенной к Земле, постоянно меняется из-за их неравномерного расположения на солнечной поверхности. Среднесрочные прогнозы солнечной активности и космической погоды делаются, в основном, на 27 суток.

Видимая поверхность Солнца вращается с разными скоростями. На экваторе период обращения Солнца относительно звезд (сидерический) равен 24,47 суткам и относительно Земли (синодический) — 26,24 суткам, в районе полюсов — существенно больше. Для целей солнечной астрономии используют период т.н. кэррингтоновского вращения Солнца (по имени Ричарда Кэррингтона, который ввел его в практику) на широте его поверхности 26 градусов от экватора к северу или к югу. Именно вблизи этих широт возникает основная масса солнечных пятен и период вращения данных областей наиболее удобен для сопоставления изменений параметров солнечной активности. Его синодическое значение равно 27,2753 суткам, а число оборотов Солнца с данным периодом, отсчитываемое от 9 ноября 1853 года, носит название числа оборотов Кэррингтона. В астрономической практике используется также число Бартельса, равное числу оборотов Солнца с синодическим периодом, равным 27 суткам, отсчитываемое от 8 февраля 1832 года.

Годичный цикл

Годичный цикл связан с тем, что при движении Земли по орбите расстояние между ней и Солнцем изменяется, достигая минимума в начале января и максимума в начале июля. При изменении расстояния изменяется падающий на Землю поток солнечной электромагнитной энергии. Особенно сказывается изменение потоков ультрафиолетового и рентгеновского излучений, вследствие чего возникают сезонные колебания параметров ионосферы и определяемых ими условий и параметров распространения радиоволн. На наблюдаемое число и параметры солнечных пятен изменение расстояния не влияет, а имеющее место изменение измеренного значения параметра F10.7 компенсируется приведением его к номинальному расстоянию в 1 А.Е. (см. выше). Таким образом, годичный цикл, как и 27-суточный, не отражает уровня истиной активности Солнца, определяемой его внутренними процессами, а отражает лишь вариации на стороне наблюдателя.

11-летний и 22-летний циклы

В отличие от 27-суточного и годичного циклов, 11-летний цикл напрямую связан с внутренними процессами Солнца, в т.ч. с величиной его собственного магнитного поля. В течение данного цикла возрастают от минимума до максимума и затем возвращаются снова к минимуму число солнечных пятен, поток радиоизлучения F10.7, а также фоновый уровень и амплитуда вспышек рентгеновского и ультрафиолетового излучений.

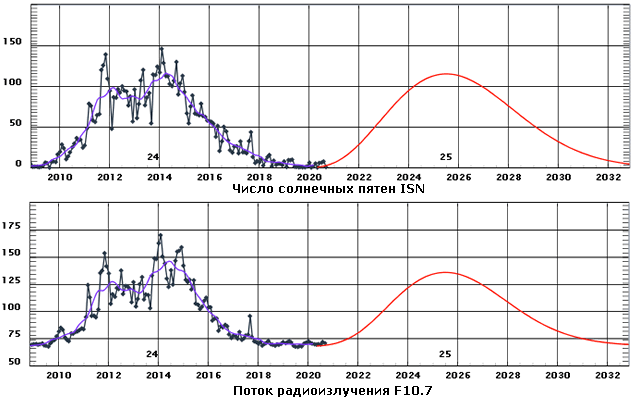

Рис.2.5. 11-летний цикл солнечной активности

Слева — фактические сглаженные и средние значения 24-го цикла, справа — прогнозируемые средние значения 25-го цикла (источник иллюстрации — сайт SWPC NOAA www.swpc.noaa.gov)

Средняя длительность данного цикла равна 11.1 лет (в 20 веке — 10.5 лет), однако длительность конкретных циклов лежит в диапазоне от 7 до 17 лет. Каждому циклу присваивается порядковый номер, начиная с цикла N1, стартовавшего в 1755 году. В настоящее время идет 25-й цикл, начавшийся в декабре 2019 года.

На стыке циклов собственное магнитное поле Солнца меняет знак, поэтому полный цикл активности Солнца с возвратом к исходному состоянию состоит из двух 11-летних циклов и именуется 22-летним циклом.

Среднемаксимальное число солнечных пятен в период максимума солнечной активности изменяется от цикла к циклу, что свидетельствует о наличии циклов более высокого порядка, в частности, с периодом около 100 лет (вековой цикл).

Попытки прогнозирования солнечной активности в масштабе дней, в т.ч. в 27-суточном цикле, особого успеха не приносят в связи с большим разбросом данных от среднего значения. Более успешным является прогнозирование динамики 11-летних циклов, однако погрешность такого прогнозирования достаточно велика.

В Н И М А Н И Е!

Вы можете получать информацию по текущим параметрам солнечной активности и работать с архивными данными, пользуясь сервисами проекта

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОКОСМОСА

Источник