К 50-летию выхода фильма «Белое солнце пустыни»

К 50-летию выхода фильма «Белое солнце пустыни»

- 7 Апреля 2020 Ольга Шмелева 1892

Киноконцерн «Мосфильм» в настоящее время не может пригласить гостей на студию, чтобы они могли посетить здесь выставку, посвященную юбилею фильма «Белое солнце пустыни». Но мы рассказываем об этой картине производства киностудии «Мосфильм» и представляем экспозицию в электронном виде. Кинолента доступна для бесплатного просмотра на наших официальных ресурсах: в и на .

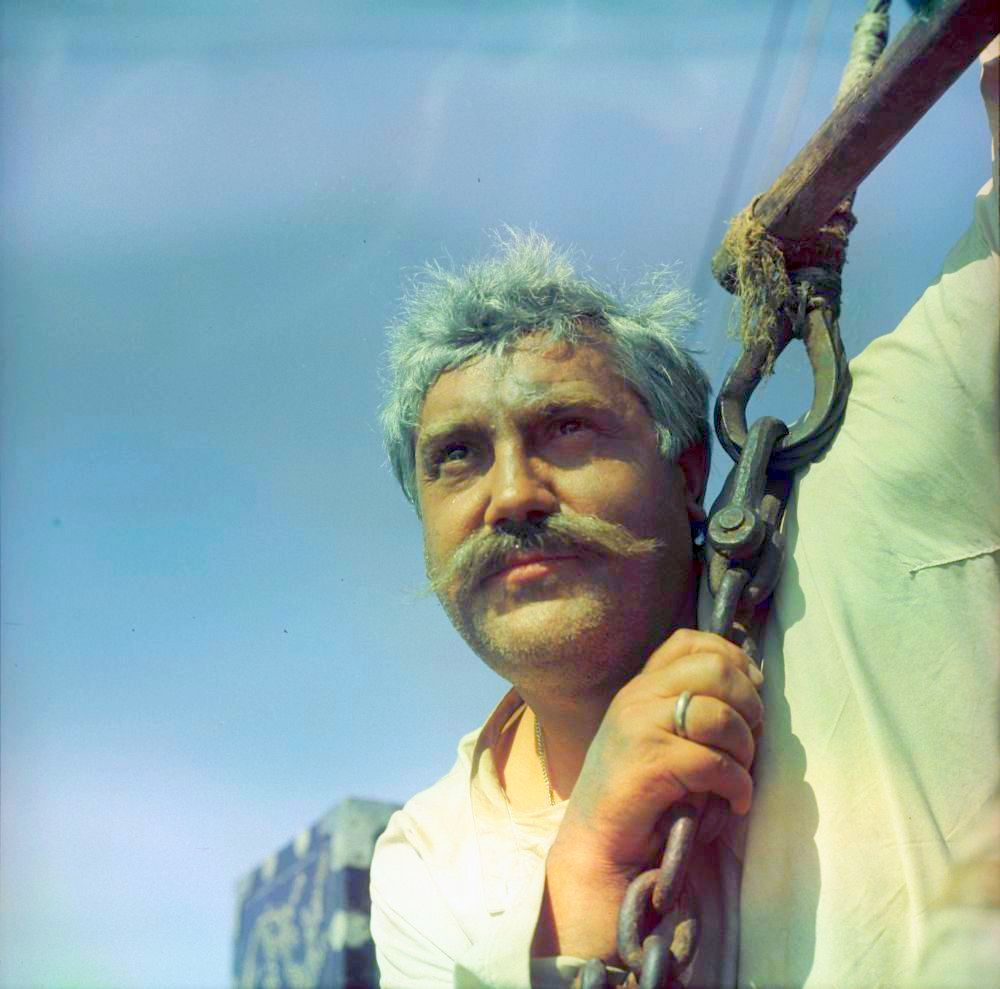

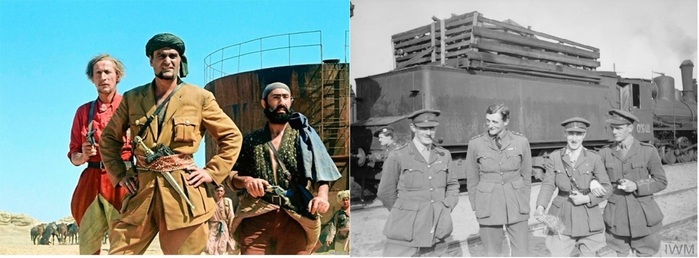

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

50 лет назад, в конце марта 1970 года, на экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля, ставший одной из легенд советского кинематографа, по популярности стоящий в одном ряду с картинами «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Девчата».

Фразы из фильма «Белое солнце пустыни»: «Я мзды не беру, мне за державу обидно», «Гюльчатай, покажи личико!», «Восток — дело тонкое», «Не робей, Петруха», «Опять икра! Мне бы чёрного хлеба» ушли в народ и стали крылатыми. Даже те, кто не смотрел картину, знают потрясающую песню «Ваше благородие», которую написали специально для картины Исаак Шварц и Булат Окуджава.

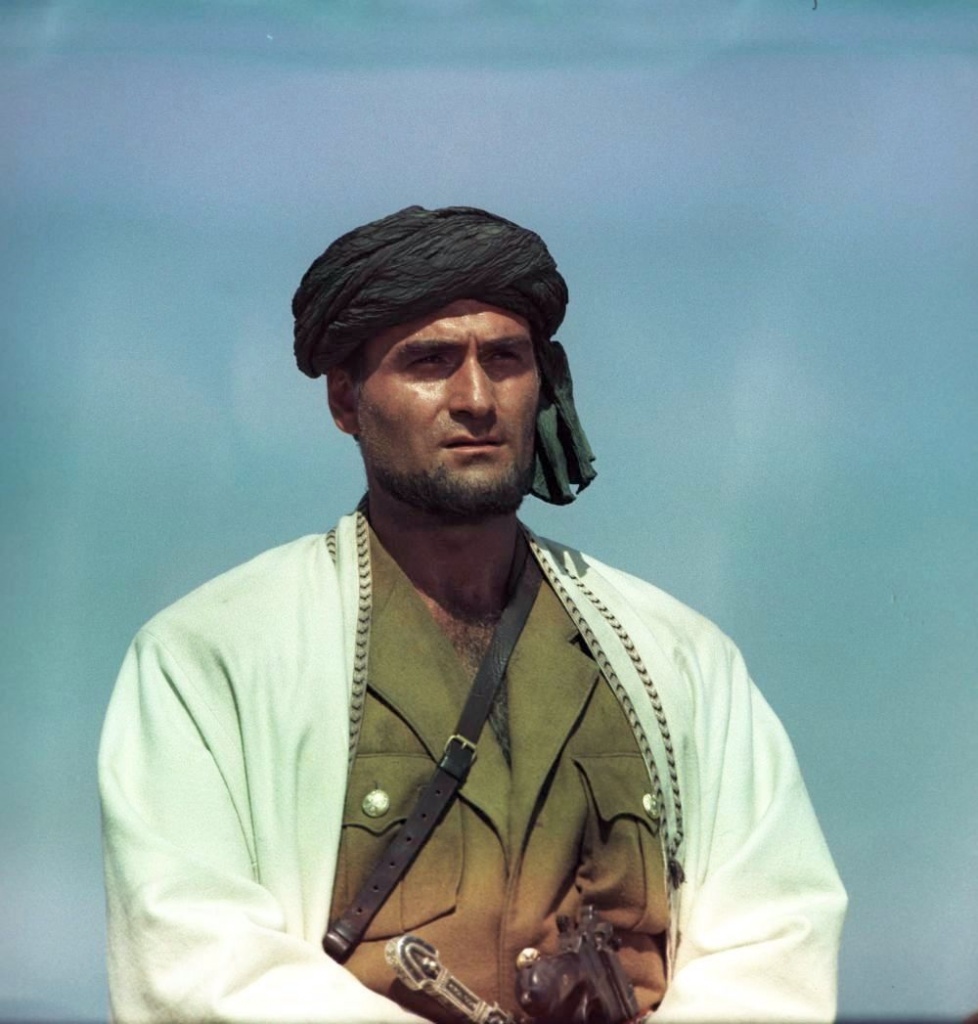

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Картина стала культовой, во многом благодаря своей крепкой убедительной драматургии, афористичности диалогов, замечательной музыке, приключенческим эпизодам, потрясающей актерской игре и ярким персонажам, таким как товарищ Сухов (актер Анатолий Кузнецов), Саид (актер Спартак Мишулин), Абдулла (актер Кахи Кавсадзе) и Верещагин (актер Павел Луспекаев).

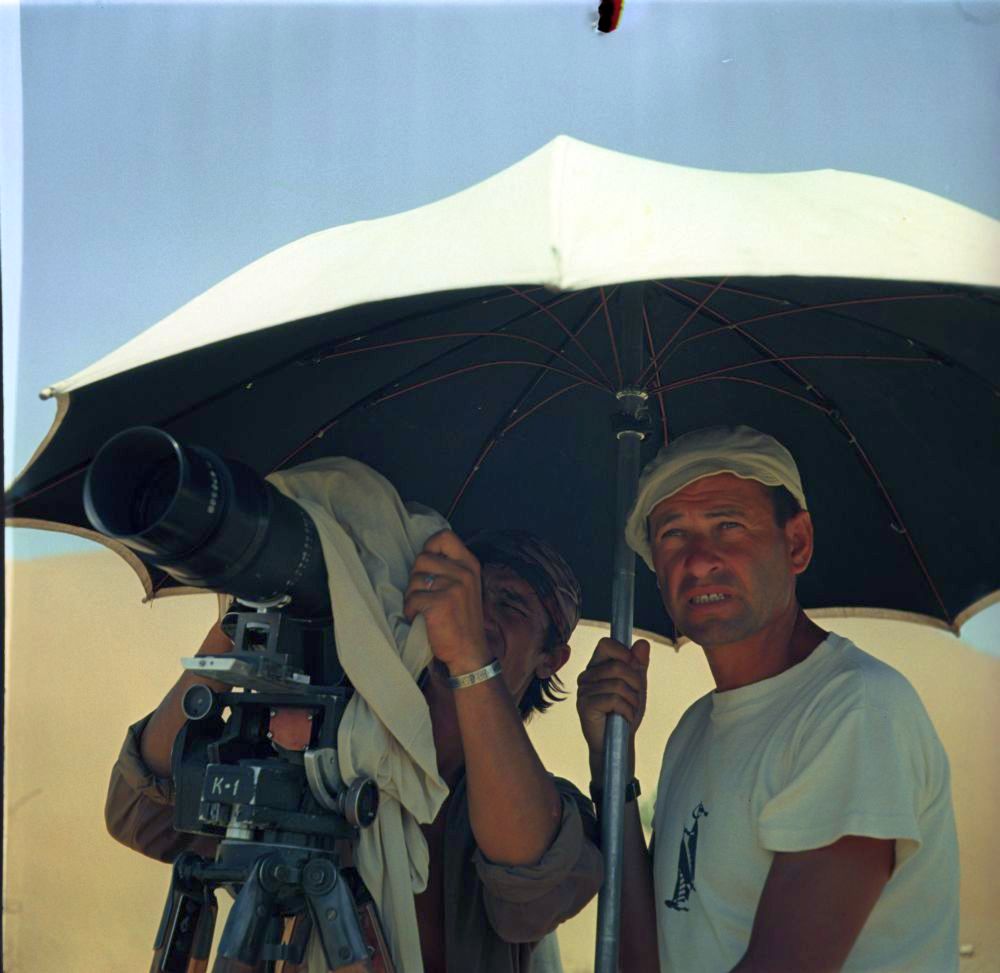

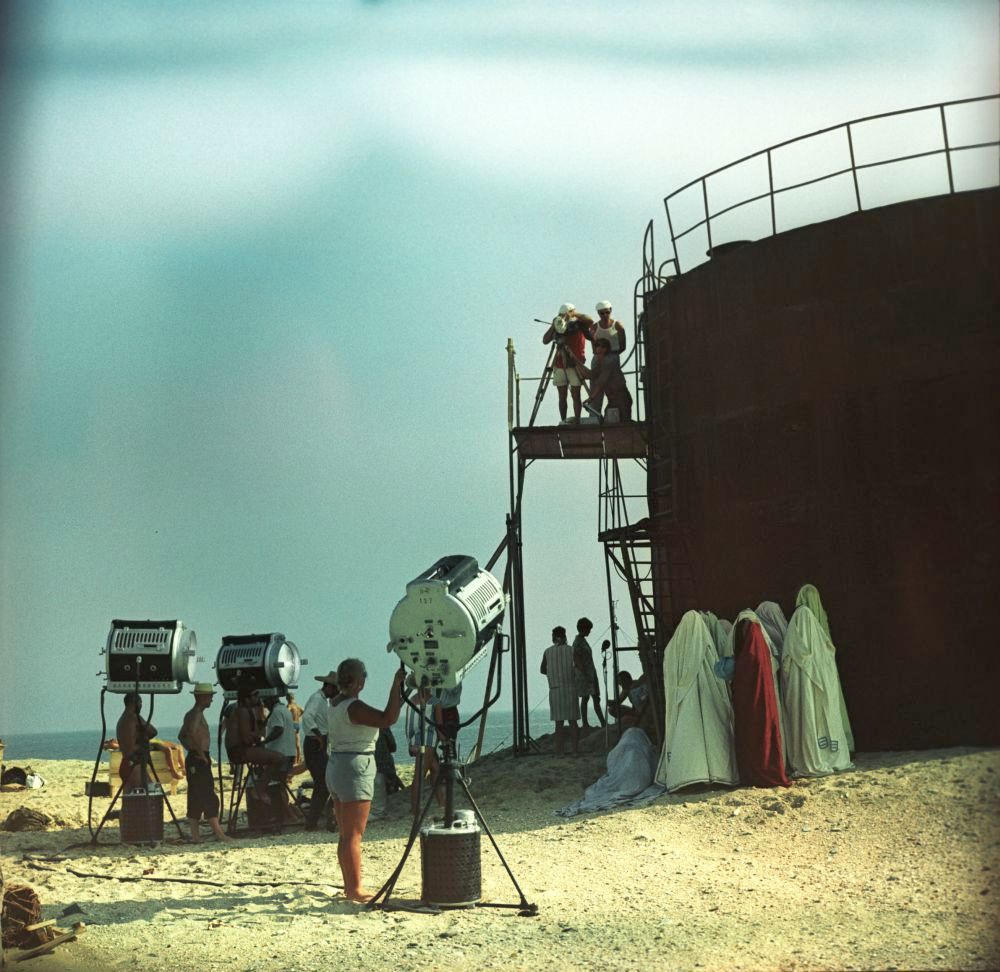

Архивное фото со съемок фильма «Белое солнце пустыни»

Интересна жанровая принадлежность фильма: иногда его называют приключенческой картиной или приключенческим боевиком, но все же одно из главных жанровых направлений в фильме — «истерн» — так называются «вестерны» из социалистических стран.

Жанр вестерна похож на средневековый рыцарский роман — согласно канонам, в нем присутствует благородный герой, который борется с бандитами и разбойниками. Помимо этого, обязателен для жанра персонаж «прекрасной дамы», соответствующий архетипу «принцессы в башне», которую нужно спасать. Благородный герой, бандиты и прекрасная дама — классическая триада вестерна.

Архивное фото со съемок фильма «Белое солнце пустыни»

Огромную популярность приобрели и стали классикой жанра вестерны с участием актера Джона Уэйна: «Рио Браво», «Дилижанс», «Человек, который застрелил Либерти Вэланса», «Красная река» и многие другие картины.

Позже знаменитым стал вестерна, одним из основоположников которого считается Серджио Леоне («За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой»).

Архивное фото со съемок фильма «Белое солнце пустыни»

Идея снять советский вестерн возникла у руководителей Экспериментальной творческой киностудии «Мосфильма» Григория Чухрая и Владимира Познера в 1967 году на волне успеха фильма «Неуловимые мстители» режиссера Эдмонда Кеосаяна (1966).

«Экспериментальная творческая киностудия была уникальным для своего времени коммерческим предприятием. Она обладала неслыханным по меркам Советского Союза правом — заключать договоры с режиссёрами без согласования с Госкино. Вместо фиксированного гонорара те, словно в Голливуде, получали „роялти“ от проката и имели стимул создавать кино не только высокохудожественное, но и кассовое. И вестерном на ЭТК заинтересовались не случайно: в жанр обрёл второе дыхание как в Штатах, так и в Европе», — отмечал Григорий Чухрай.

Работу над первоначальным сценарием фильма поручили Андрею и Фридриху Горенштейну, но их вариант под названием «Басмачи» не удовлетворил руководство студии. Тогда к работе над сценарием привлекли Валентина Ежова и Рустама Ибрагимбекова. История о том, как басмач бросил свой гарем, легла в основу сценария неслучайно, она была взята из реальной жизни. Об этом эпизоде Валентину Ежову рассказал один из ветеранов Гражданской войны.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Стать режиссером фильма «Белое солнце пустыни» предлагали Витаутасу Жалакявичусу, Юрию Чулюкину и даже Андрею Тарковскому, но они все по разным причинам отказались. В итоге для постановки фильма «Белое солнце пустыни» пригласили Владимира Мотыля, ставшего на тот момент уже известным благодаря картине «Женя, Женечка и «Катюша» (1967).

Съемки картины «Белое солнце пустыни» были масштабными. Декорации среднеазиатского городка Педжент, где разворачивалась большая часть действия, сначала построили в Дагестане, на западном берегу Каспийского моря. Остальная часть Педжента снята на восточном берегу Каспия, возле города Байрамали. События в музее снимали в Мерве — древнем городе, основанном Александром Македонским и лежащим в отдалении от моря.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Успех фильма и его целостность складывается из трех «составляющих» — традиция революционного фильма (революционная героика), романтическая линия и комедийные (скорее даже легкие, тонкие, иронические) мотивы.

Революционная героика восходит к подоплеке жанра вестерн. Именно в нем отразились события времен завоевания жителями Старого Света коренных территорий индейцев. Эта трагическая страница в истории сыграла большую роль в формировании государственного мифа молодой страны — США. Такие жанровые условия отлично ложились на советскую почву: СССР также был молодым государством, а его основа и идеологический фундамент формировались во время Октябрьской революции и Гражданской войны. Именно ее события стали фоном действия, так как отлично вписывались в мифологический контекст эталонного вестерна и впоследствии истерна — миф о героях прошлого, родоначальниках государственности.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

В характере героя также есть черты традиционного героя революции, которые восходят к самому культовому образу той эпохи — Чапаеву: бесстрашие, невозмутимость, готовность к борьбе, чувство юмора, стойкость и твердость, верность нравственным принципам и идее революционного товарищества. Как и в картине «Чапаев», в «Белом солнце пустыни» есть мотив наставничества: взаимоотношения Василия Ивановича и Петьки в напоминают «тандем» Сухова с Петрухой.

По визуальному решению и выбору места действия картина «Белое солнце пустыни» соотносима с кинолентой «Сорок первый» режиссера Григория Чухрая, вышедшей в 1956 году. Действие обеих картин разворачивается в Средней Азии во времена Гражданской войны — только картина «Сорок первый» — это драма и трагедия, а фильм «Белое солнце пустыни» более оптимистичен и ориентирован на приключенческую составляющую, что, возможно, сделало его более «народным».

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Романтическое начало в фильме представлено письмами Сухова к Катерине Матвеевне:

«…Душа моя рвётся к вам, ненаглядная Катерина Матвеевна, как журавль в небо. Однако случилась у нас небольшая заминка. Полагаю, суток на трое, не более. А именно: мне, как сознательному бойцу, поручили сопроводить группу товарищей с братского Востока. Отметить надобно — народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком. Так что ноги мои бегут теперь по горячим пескам в обратную сторону, потому как долг революционный к тому нас обязывает.

…А ещё скажу вам, разлюбезная Катерина Матвеевна, что являетесь вы мне будто чистая лебедь, будто

плывёте себе, куда вам требуется, или по делу какому, даже сказать затрудняюсь… Только дыхание у меня сдавливает от радости, будто из пушки кто в упор саданул.

…Обратно пишу я вам, любезная Катерина Матвеевна, поскольку выдалась свободная минутка и разнежился я на горячем солнышке, будто наш кот Васька на завалинке.

Сидим мы сейчас на песочке возле самого синего моря, ни в чём беспокойства не испытываем. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело».

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Также романтическая линия прослеживается в интересе Петрухи к Гюльчатай и в деликатном обхождении Сухова с этой юной молодой девушкой.

Комедийное, точнее даже ироническое начало прослеживается в сценах, когда Сухов сам на минуту представил себя в гареме в родном селе, а также в образе четырех отрешенных старцев, в сцене поедания черной икры Верещагиным, в эпизоде, когда он напоил Петруху. Смешное вклинивается в ткань повествования «деликатно», не затмевая собой основное действие и не отвлекая от содержания фильма.

Драматургические переплеты также все время держат зрителя в напряжении: долгое время неясно, поддержит ли Сухова спасенный им Саид, в числе «мечущихся» и Верещагин. Чувства этих персонажей показаны детально, хоть они и не являются центральными персонажами. Все герои фильма наделены интересными характерами, исключение не составляют даже эпизодически появляющаяся Катерина Матвеевна и колоритная супруга Верещагина Настасья.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

В фильме есть и трагедийное начало — гибнут Петруха и Гюльчатай, взрывается на баркасе Верещагин.

Судьба картины «Белое солнце пустыни» не была простой. Директор «Мосфильма» Владимир Сурин раскритиковал фильм и отказался подписывать акт о его приёмке. Судьбу «Белого солнца пустыни» вновь решил случай. Новую картину захотел посмотреть лично Леонид Брежнев, большой поклонник вестернов, и она привела его в восторг. В итоге фильм вышел в прокат и занял второе место по сборам за 1970 год.

Картина с момента своего выхода на протяжении 18 лет ждала получения Государственной премии СССР, которая была присуждена фильму в 1998 году. Сейчас картину поистине можно считать классикой, стоящей в ряду культовых отечественных кинокартин.

Источник

Яркий свет «Белого солнца пустыни»: легендарному фильму – полвека

30 марта 1970 года на советские экраны вышла кинокартина «Белое солнце пустыни». В первый год проката фильм посмотрели 35 миллионов зрителей, а меткие фразы героев навсегда вошли в нашу жизнь

Спасти гарем и судьбу фильма

Съемки ленты о приключениях красноармейца Федора Ивановича Сухова в Средней Азии завершились в январе 1969 года. Изначально фильм, который должен был выйти под названием «Спасти гарем», не слишком впечатлил коллег режиссера Владимира Мотыля и, как это порой случается, отправился «на полку». Неизвестно, как долго пришлось бы картине оставаться недоступной для советского зрителя, если бы в дело не вмешался случай в лице генерального секретаря Л.И. Брежнева.

Оказалось, что Леонид Ильич является страстным поклонником фильмов в жанре вестерн, где отважный герой путешествует, ловко управляется с оружием, оберегает слабых и побеждает злодеев. В преддверии ноябрьских праздников 1969 года генсеку для просмотра собирались привезти очередной зарубежный вестерн из Особого отдела Госкино, но ни одной подобной кинокартины почему-то не оказалось в наличии. Тогда взамен Брежневу предложили посмотреть «Белое солнце пустыни», предупредив, что на сей раз действия будут разворачиваться не на Диком Западе, а в Средней Азии (а восток, как известно, дело тонкое!). Советскую ленту Леонид Ильич смотрел в компании дочери Галины и ее приятелей: все остались в полном восторге. Особенно генерального секретаря впечатлил момент, когда товарищ Сухов выбивает маузер из рук бандита и укладывает двух врагов наповал, а также эпизод с дракой на баркасе. В тот же вечер Брежнев позвонил председателю Госкино Алексею Романову и рассыпался в похвалах, отметив, что новый фильм ничем не уступает американским. Так «Белому солнцу пустыни» был дан «зеленый свет».

Преодолевая трудности

Во время съемок не обходилось без сложностей, причем далеко не все они были связаны с изнурительными погодными условиями. Например, исполнитель роли Петрухи Николай Годовиков заболел дизентерией и едва не поставил под угрозу съемочный процесс. В тот день, когда должны были снимать сцену разговора Петрухи с Гюльчатай, у актера поднялась высокая температура, и он едва стоял на ногах. Когда Годовиков пожаловался Мотылю на самочувствие, режиссер убедил его потерпеть и отработать материал. В итоге все прошло гладко, но, когда эпизод был отснят, обессилевший актер отошел в сторону и потерял сознание. К счастью, медики быстро поставили «Петруху» на ноги, и создание фильма с его участием продолжилось.

На этом злоключения киношников не закончились. В Дагестане их обокрали местные бандиты. Чтобы впредь этого не повторилось, режиссер отважился предложить главному криминальному авторитету по имени Али небольшую роль в обмен на спокойствие и безопасность съемочной группы. Бандит не только согласился и сыграл соратника главного злодея (персонаж в красной рубашке), но и произнес фразу, ставшую крылатой: «Таможня дает добро!».

«Гюльчатай, открой личико!»

Труднее всего на съемках пришлось Павлу Луспекаеву, исполнившему роль таможенника Верещагина. Личность этого прекрасного актера и сильного духом человека настолько впечатлила режиссера Мотыля, что он специально переработал часть сценария и в 1968 году пригласил Луспекаева сниматься.

В годы Великой Отечественной войны Павел Борисович получил сильное обморожение ног и всю оставшуюся жизнь боролся с болезнью сосудов. Из-за нее актеру пришлось ампутировать часть ступней, но от любимой профессии он не отказался. Снимаясь в «Белом солнце пустыни», Луспекаев принял решение почти все трюки выполнять самостоятельно, передвигаться без дублеров и костылей. Чтобы он мог ходить, не опираясь на трость, в его сапоги вмонтировали специальные металлические опоры. К сожалению, легендарная роль Верещагина стала для актера последней: 30 марта 1970 года фильм вышел в прокат, а 17 апреля в возрасте сорока двух лет Павел Борисович скончался.

Павел Луспекаев в роли таможенника Верещагина

«Таможня дает добро!»

Вполне вероятно, что у киношного таможенника Верещагина был реальный прототип. По крайней мере немало сходств, в том числе и внешнее, есть между ним и командиром погранотряда Михаилом Дмитриевичем Поспеловым, служившим на русско-персидской границе. Гермабский погранотряд, который возглавлял Поспелов, контролировал участок протяженностью в сто верст. Задачи отряда состояли в борьбе с деятельностью контрабандистов, а также в противодействии разведкам иностранных государств – Великобритании, Германии и Турции. В 1917 году после двух революций почти весь личный состав пограничной стражи покинул службу, отправившись по домам или присоединившись к войскам Вооруженных сил Юга России под командованием А.И. Деникина. А в Гермабском пограничном отряде остался лишь Поспелов с женой и переводчиком. Его дом был единственным вооруженным пунктом с хранившимися там пулеметами, гранатами и винтовками.

Павел Верещагин из «Белого солнца пустыни» стал персонажем поистине культовым. В честь героя даже называли корабли: в 2000 году в порту Владивостока состоялась церемония поднятия флага на судне «Павел Верещагин», и оно было спущено на воду для несения службы у берегов Курильских островов и Сахалина. Кстати, участие в церемонии принимала и дочь актера Павла Луспекаева.

Михаил Дмитриевич Поспелов

В феврале 2014 года в штаб-квартире Федеральной таможенной службы открыли памятник в честь таможенников России. Собирательным образом отечественного служащего стал не кто иной, как Верещагин, стоящий на баркасе с оружием в руке. У подножия памятника выбита знаменитая фраза из фильма: «Я мзду не беру, мне за Державу обидно!»

Памятник Верещагину в Москве

Жены многих талантов

Множество интересных фактов связано с девятью женами киношного злодея Черного Абдуллы, которых в общей сложности сыграли лишь три профессиональные актрисы, а остальные имели мало отношения к миру кино. В обычной жизни это были: продавщица, баскетболистка, научная сотрудница, журналистка (Велта Деглава в роли Хафизы), переводчица (Светлана Сливинская в роли Саиды) и инженер (Алла Лименес в роли Зарины). В роли самой юной жены, Гюльчатай, снялись две девушки. Первая – Татьяна Денисова – была студенткой Московского циркового училища, а вторая – Татьяна Федотова – училась в балетном училище. Озвучила персонаж известная советская актриса Надежда Васильевна Румянцева.

А вот жену товарищу Сухову подыскивали долго. Режиссеру требовалось найти настоящую русскую красавицу. Наконец, выбор был сделан. Любезную Катерину Матвеевну, к которой постоянно в мыслях и письмах обращается Сухов, сыграла журналистка, телеведущая и редактор Галина Лучай (и эта роль для нее стала единственной в жизни).

Галина Лучай в роли «драгоценной Катерины Матвеевны»

Абдулла – «иностранный агент»?

Многим зрителям хорошо запомнился яркий образ антагониста – Черного Абдуллы, роль которого исполнил ведущий актер Тбилисского академического театра Кахи Кавсадзе. По сюжету Абдулла был одним из предводителей басмачей. В реальности их соединения насчитывали от нескольких десятков до нескольких тысяч человек и располагались в труднодоступных районах. Басмачи убивали сторонников советской власти и не щадили местных, внезапно нападая на них. К 1919 году, в разгар Гражданской войны, повстанческое движение получило распространение почти по всей Средней Азии. Басмачи пользовались поддержкой зажиточных слоев населения, сторонников традиционного уклада (как тут не вспомнить недоумение жен Абдуллы, услышавших от Сухова о жизни свободной советской женщины), а также щедро финансировались и получали оружие из-за рубежа, например, от Великобритании. Неслучайно внимательные зрители во время просмотра «Белого солнца пустыни» заметили сходство между френчем Абдуллы и формой интервентов. Предлагаем нашему читателю тоже провести сравнение и сделать самостоятельные выводы насчет этого любопытного наблюдения.

Кахи Кавсадзе в роли Черного Абдуллы и интервенты периода Гражданской войны

Верная примета

Вот уже более 40 лет с «Белым солнцем пустыни» связана традиция, заведенная советскими и российскими космонавтами: за сутки перед отправкой на орбиту всем нужно посмотреть фильм. Это добрая примета, которая спасет космонавтов от опасных ситуаций. Действительно, с тех пор как лента попала в разряд любимых и обязательных к просмотру, не произошло ни одной катастрофы.

С чего же все началось? Дело в том, что ленту начали показывать в ходе подготовки к полету первых советских экипажей, чтобы познакомить космонавтов с правилами качественной киносъемки. Операторская работа в «Белом солнце пустыни» считалась эталонной, просматривая образец, космонавты учились работать с камерой, ставить сцены и выбирать общий план. Теперь наши соотечественники на МКС знают легендарный фильм практически наизусть и показывают его иностранным коллегам.

Но этим «космическая» тема для фильма не исчерпывается. В 1997 году, когда отмечался тридцатилетний юбилей с начала работы над «Белым солнцем пустыни», в честь знаменательной даты кратеры на Венере назвали именами нескольких героинь картины – Джамили, Гюзели, Зарины, Саиды, Хафизы, Зухры, Лейлы, Зульфии и, конечно, Гюльчатай.

Источник