Соловей и роза (11 стр.)

Послания, посвящения и стихотворения на случай

Графине С. А. Толстой

Когда так нежно расточала

Кругом приветы взоров ты,

Ты мимолетно разгоняла

Мои печальные мечты.

И вот, исполнен обаянья

Перед тобою, здесь, в глуши,

Я понял, светлое созданье,

Всю чистоту твоей души.

Пускай терниста жизни проза,

Я просветлеть готов опять

И за тебя, звезда и роза,

Закат любви благословлять.

Хоть меркнет жизнь моя бесследно,

Но образ твой со мной везде;

Так светят звезды всепобедно

На темном небе и в воде.

Стихотворения, не вошедшие в основное собрание

Лирический пантеон

Безумная

Ах, не плачь и не тужи,

Мать родная! Покажи,

Где его могила!

Иль не знаешь ты того,

Как я нежила его,

Как его любила?

Ох, родная, страшно мне:

Он мерещится во сне

С яркими очами!

Всё кивает головой

И зовет меня с собой

Грозными речами.

Нет, родная, бог уж с ним!

Не пойду я вслед за ним:

Он меня задушит.

Пусть он спит в земле сырой;

Мой приход его покой

В гробе не нарушит.

Ох, родная, покажи,

Где он, где он? – Задуши

Ты меня, мой милый!

Сладко я умру с тобой;

Ты поделишься со мной

Тесною могилой.

Не задушишь ты меня:

Обовьюсь вокруг тебя

Жадными руками;

Я прижмусь к твоим устам

И полжизни передам

Мертвецу устами.

Что ж ты смотришь на меня?

Мне смешно и без тебя:

Сердце лопнуть хочет!

Тяжко мне среди людей!

Слышишь… Свищет соловей,

И сова хохочет.

Ха-ха-ха! так смех берет!

То из раны кровь польет,

То застынет снова;

Жадно кровию напьюсь,

Сладко-сладко захлебнусь

Кровию милова.

В чистом поле он убит

И в сырой земле лежит

С раною кровавой.

Кровь и слезы – слезы – кровь,

Где ж ты, где моя любовь

С головой кудрявой?

Вскинусь птицей, полечу,

Черны кудри размечу

По челу кольцами.

Улыбнись же, полно спать!

Это я пришла играть

Черными кудрями!

Признание

Простите мне невольное признанье!

Я был бы нем, когда бы мог молчать,

Но в этот миг я должен передать

Вам весь мой страх, надежду и желанье.

Я не умел скрываться. – Да, вам можно

Заметить было, как я вас любил!

Уже давно я тайне изменил

И высказал вам всё неосторожно.

Как я следил за милою стопой!

Как платья милого мне радостен был шорох!

Как каждый мне предмет был безотчетно

дорог,

Которого касались вы рукой!

Однажды вы мне сами в том признались,

Что видели меня в тот самый миг,

Как я устами к зеркалу приник,

В котором вы недавно улыбались.

И я мечтал, что к вам закралась в грудь

Моей души безумная тревога;

Скажите мне, – не смейтесь так жестоко:

Могла ли в вас наружность обмануть?

Но если я безжалостно обманут, —

Один ваш взгляд, один полунамек —

И нет меня, и я уже далек,

И вздохи вас печалить перестанут.

Вдали от вас измучуся, изною,

Ночь будет днем моим – ей буду жить,

С луной тоскующей о прошлом говорить;

Но вы любуйтеся веселою луною

И ваших девственных и ваших светлых дней

Участием в страдальце не темните;

Тогда – одно желанье: разрешите,

Лицо луны – или мое бледней?

Откровенность

Не силен жар ланит твоих младых

Расшевелить певца уснувшей воли;

Не мне просить у прелестей твоих

Очаровательной неволи.

Не привлекай и глазки не взводи:

Я сердце жен изведал слишком рано;

Не разожжешь в измученной груди

Давно потухшего волкана.

Смотри, там ждет влюбленный круг мужчин,

А я стою желаний общих чуждый;

Но, женщины, у вас каприз один:

Вам нужны те, которым вы ненужны!

Вам надоел по розам мягкий путь

И тяжелы влюбленные беседы;

Вам радостно разжечь стальную грудь

И льстят одни тяжелые победы.

Но ты во мне не распалишь страстей

Ни плечками, ни шейкою атласной,

Ни благовонием рассыпанных кудрей,

Ни этой грудью сладострастной.

Зачем даришь ты этот мне букет?

Он будет мне причиною печали.

И я когда-то цвел, как этот цвет, —

Но и меня, как этот цвет, сорвали.

Ужель страдать меня заставишь ты?

Брось эту мысль: уж я страдал довольно —

От ваших козней, вашей простоты

И вашей ласки своевольной.

Другим отрадно быть в плену твоем,

Я ж сердце жен изведал слишком рано;

Ни хитростью, ни истинным огнем

Не распалишь потухшего волкана.

Вакхическая песня

Побольше влаги светлой мне,

И пену через край!

Ищи спокойствия на дне

И горе запивай!

Вино богами нам дано

В замену летских струй:

Разгонит горести оно,

Как смерти поцелуй,

И новый мир откроет нам,

Янтарных струй светлей,

И я за этот мир отдам

Всю нить грядущих дней.

Лишь кубок, чокнув, закипит, —

Воспламенится кровь,

И снова в сердце проблестит

И радость и любовь!

В душе отвага закипит,

Свобода оживет,

И сын толпы не уследит

Орлиный мой полет!

«Солнце потухло, плавает запах…»

Весна, весна, пора любви.

Солнце потухло, плавает запах

Юных берез

В воздухе сладком; лодка катится

Вниз по реке;

Небо прозрачно, плавает месяц

В ясной воде.

Там, за рекою, звездною цепью

Блещут огни,

Тени мелькают, вторится эхом

Песнь рыбака;

Здесь, над горою, к другу склонившись

Легкой главой,

Милая Мери с нежной улыбкой

Шепчет: «Люблю».

Мери, ты любишь! Скоро умолкнет

Ночи певец,

Лист потемнеет, – будешь ли так же,

Мери, любить.

Лирические стихотворения

1842–1892

«Щечки рдеют алым жаром…»

Щечки рдеют алым жаром,

Соболь инеем покрыт,

И дыханье легким паром

Из ноздрей твоих летит.

Дерзкий локон в наказанье

Поседел в шестнадцать лет…

Не пора ли нам с катанья?-

Дома ждет тепло и свет —

И пуститься в разговоры

До рассвета про любовь.

А мороз свои узоры

На стекле напишет вновь.

«Сосна так темна, хоть и месяц…»

Сосна так темна, хоть и месяц

Глядит между длинных ветвей.

То клонит ко сну, то очнешься,

То мельница, то соловей,

То ветра немое лобзанье,

То запах фиалки ночной,

То блеск замороженной дали

И вихря полночного вой.

И сладко дремать мне – и грустно,

Что сном я надежду гублю.

Мой ангел, мой ангел далекий,

Зачем я так сильно люблю?

Вечерний сад

Не бойся вечернего сада,

На дом оглянися назад, —

Смотри-ка: все окна фасада

Зарею вечерней горят.

Мне жаль и фонтана ночного,

Мне жаль и жуков заревых,

Мне жаль соловья заревого

И ночи цветов распускных.

Поверь мне: туман не коснется

Головки-малютки твоей,

Поверь, – ни одна не сомнется

Из этих упругих кудрей.

Поверь, что природа так гибко

Твоим покорится очам,

Поверь мне, что эта улыбка

Царица и дням и ночам.

Сопутники вечера – что ж вы?

Ответствуйте милой моей! —

Поверь мне, что узкой подошвы

Роса не коснется твоей.

«Безмолвные поля оделись темнотою…»

Безмолвные поля оделись темнотою.

Заря вечерняя сгорела, воздух чист,

В лесу ни ветерка, ни звука над водою,

Лишь по верхам осин лепечет легкий лист,

Да изредка певец природы благодатной

За скромной самкою, вспорхнув, перелетит

И под черемухой, на ветке ароматной,

Весенней песнию окрестность огласит.

И снова тихо всё. Уж комары устали

Жужжа влетать ко мне в открытое окно:

Всё сном упоено…

«Как много, Боже мой, за то б я отдал дней…»

Как много, Боже мой, за то б я отдал дней,

Чтоб вечер северный прожить тихонько с нею

И всё пересказать ей языком очей,

Хоть на вечер один назвав ее своею,

Чтоб на главе моей лилейная рука,

Небрежно потонув, власы приподнимала,

Чтоб от меня была забота далека,

Чтоб счастью одному душа моя внимала,

Чтобы в очах ее слезинка родилась —

Та, над которой я так передумал много, —

Чтобы душа моя на всё отозвалась —

На всё, что было ей даровано от Бога!

«Ночь тиха. По тверди зыбкой…»

Ночь тиха. По тверди зыбкой

Звезды южные дрожат;

Очи матери с улыбкой

В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних.

Вот пропели петухи,

И за ангелами в вышних

Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,

Озарен Марии лик…

Звездный хор к иному хору

Слухом трепетным приник.

И над Ним горит высоко

Та звезда далеких стран:

С ней несут цари востока

Злато, смирну и ливан.

Источник

Анализ стихотворения солнце потухло плавает запах

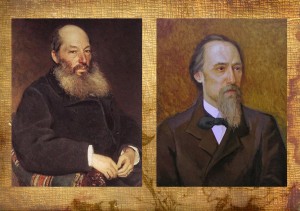

А.А.Фет и Н.А.Некрасов

Литература 40-х гг. ХIХ в. характеризуется переходностью и кризисностью. С одной стороны, критики отмечали «оттеснение» поэзии с авансцены искусства, изгнание ее из журналов, отсутствие крупных поэтических вершин, сопоставимых со значимостью А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова в предшествующую эпоху. С другой – появлялись серии поэтических сборников, которые представляли целый ряд новых имен, особо не выделявшихся на общем фоне. Господствующим направлением признавалась «физиологическая» проза натуральной школы. Проявился интерес к первым сборникам некоторых молодых поэтов: А. А. Фета, Н. А. Некрасова, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского. Их произведения представлены не столько в подборках отдельных стихотворений, сколько в сборниках поэзии. Очевидно, что крупная книжная форма обращала на себя больше внимание, чем рассыпанные в журналах произведения пока еще малоизвестных авторов.

В процессе рассмотрения изданий поэтов, дебютировавших в начале 1840-х гг., возникает вопрос: «Насколько состав сборников, их построение способствовали выявлению поэтической индивидуальности названных литераторов?» Рассмотрим это явление на примере поэтических созданий Фета и Некрасова.

Обратим внимание на «Лирический пантеон» Фета и «Мечты и звуки» Некрасова, которые демонстрировали юношеско-романтическую направленность авторов. Первые сборники молодых поэтов были восприняты критикой как подражательные. Б. Я. Бухштаб так определяет характер первого сборника Фета: «Это типичный юношеский сборник – сборник перепевов прочитанных стихов. Особенно ярко запечатлелся в нем ходовой байронизм конца 30-х гг. Преобладает тема “холодного разочарования”. Увлекаясь Шиллером и Гете, Байроном и Лермонтовым, Фет одновременно подражает Баратынскому, Козлову и Жуковскому; есть и совсем архаические стихи в стиле ранних карамзинистов, с обилием мифологических имен и сплошными перефразами» [Бухштаб, 1990. С. 19].

Л. М. Лотман, автор единственной специальной статьи о «Лирическом пантеоне», отметила, что при всей подражательности «в первом сборнике дают себя знать приметы нового, присущего Фету, поэтического стиля… стиль этих подражаний как бы прокорректирован вкусом молодого поэта, избегающего чрезмерной экспрессии и вульгарности. Неприятие «надутости», которая принималась вульгарными романтиками за высокий поэтический строй чувства, стремление к наблюдению, опора на собственное, реально пережитое чувство сближали Фета этой поры с молодыми писателями 40-х гг., искавшими новых средств изображения современного человека и окружающего его мира» [Лотман, 1999. С. 118]. Действительно, реальная жизненная основа первых стихотворений Фета, искренние переживания, чувства лирического героя, скромный пейзаж родной природы – все эти черты в их совокупности придали своеобразие «Лирическому пантеону» и выделили его на фоне многочисленных романтических стихотворений других молодых поэтов.

Сборник Н.А.Некрасова «Мечты и звуки», 1840 г.

В «Мечтах и звуках» Некрасов также еще всецело оставался в рамках усредненного поэтического канона эпохи, который сложился под влиянием В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и был популяризован В. Г. Бенедиктовым. Его сборник наполняли многочисленные цитаты и реминисценции из произведений известных и малоизвестных поэтов.

Таким образом, начинающие поэты, Фет и Некрасов, уже в первых сборниках пытались преодолеть устоявшиеся романтические штампы и реализовать свое видение мира. Как видим, эстетическая «неустойчивость» первых сборников Фета и Некрасова сближала их, определяла сходство внешних структурных моментов.

Различным было авторское отношение каждого из поэтов к своему первому крупному литературному опыту . Так, Фет никогда не «отказывался» от него, не уничтожал сборника. Он не писал о намерении не издать первой книги, – разве что пожалел, что деньги «пропали зря». В какой-то степени некоторые тенденции первой книжки проявились в дальнейшем творчестве. Некрасов же, наоборот, предпринял попытку «уничтожить» неудавшийся сборник стихов и обратился к сатире. Оба поэта прошли одни и те же «стадии» становления: ранние «сомнения» в собственном поэтическом таланте, апелляция к «авторитету» (Фет к Н. В. Гоголю, Некрасов к В. А. Жуковскому), неуспех первой книги у читателей, непонимание со стороны критики. Авторефлексия начинающих поэтов привела к переосмыслению первого литературного опыта, именно поэтому многие стихотворения, вошедшие в состав и «Лирического пантеона», и сборника «Мечты и звуки», не включались авторами в поздние издания. Критические отзывы еще более обостряли ситуацию дебютных выступлений Фета и Некрасова. Если о Фете В. Г. Белинский высказался одобрительно, то некрасовские «Мечты и звуки» решительно «обругал». Его рецензия в «Отечественных записках» занимала неполную журнальную страничку, и пафос ее был направлен на недопустимость «посредственности в стихах». Автор сборника «Мечты и звуки» критиком был изначально отнесен к числу «людей, не одаренных художническою фантазию, не одаренных воображением, чувством и способностью владеть языком» и потому лишенных «положительного художественного дарования». [Белинский. С. 118–119].

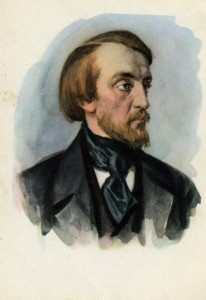

В.Г.Белинский — русский литературный критик

Казалось бы, первая книга Фета должна была удостоиться такой же оценки, – но нет! Сам Белинский не рецензировал ее: в последнем номере «Отечественных записок» на 1840 г. была напечатана рецензия на «Лирический пантеон» П. Н. Кудрявцева, в целом положительно оценившего молодого автора. «Как хороша его рецензия в последнем № на “Лирический Пантеон” Ф., – замечает Белинский в письме к В. П. Боткину от 26 декабря 1840 г. и добавляет показательную оценку, – только он уж чересчур скуп на похвалы – о строгий критик! А г. Ф. много обещает» (Т. 11. С. 584).

Таким образом, исходя из разнонаправленных критических отзывов на издания Фета и Некрасова, можно определить характер дебюта каждого из них. Выступление Фета явилось дебютом в прямом смысле этого слова, выступление же Некрасова можно назвать «ложным» или «предварительным», «пробным» дебютом.

В № 11 «Отечественных записок» за 1840 г. была напечатана восторженная рецензия Белинского на только что вышедший сборник «Стихотворения М. Лермонтова». В ней критик разделил литераторов на «собственно стихотворцев-поэтов» и «прозаиков-поэтов». «Н. Н.» в его представлении был начинающим и не очень еще умелым «прозаиком-поэтом» (об этом он прямо пишет в начале своей рецензии на «Мечты и звуки») – «много обещающий» «г. Ф.» принадлежал, несомненно, к числу «стихотворцев-поэтов», которых, по определению, «микроскопически мало» (Т. 4. С. 371–372).

Первые сборники «развели» двух поэтов по разным поэтическим дорогам, обозначили как точки соприкосновения их творчества, так и полюса отталкивания.

Однако следует заметить тот факт, что и у Фета, и у Некрасова дебютные издания выступают в циклических формах , которые в дальнейшем их творчестве найдут последовательное и более яркое выражение. В этом аспекте сборники поэтов не подвергались сравнительному анализу. Рассмотрим признаки циклизации и их индивидуально- авторскую окраску в том и другом сборнике.

Прежде всего, необходимо установить степень авторского участия в составлении издания. В «Предисловии» к третьему выпуску «Вечерних огней» Фет отмечал: «Так, все написанные стихотворения, вошедшие в “Лирический Пантеон” и в издание 1850 г., собраны и сгруппированы рукой Аполлона Григорьева, которому принадлежат и самые заглавия отделов» [Фет, 1912. С. 83]. Это утверждение Фета указывает на то, что принцип циклообразования его дебютного сборника определен, с согласия поэта, А. Григорьевым. Пятьдесят восемь стихотворений, написанных до 1840 г., он разме тил по 3 разделам: «Баллады», «Лирические стихотворения», «Переводы». Последние 11 стихотворений из раздела «Лирические стихотворения», не имеющие заглавия, были объединены в одну группу. В основе деления стихотворений на данные 3 раздела лежит жанровый принцип. Исследователи творчества Фета отмечают характерную его особенность при составлении книг – тяготение к жанровому принципу, которое затем становится постоянным, реализуясь в структуре многих сборников. Однако жанровые заглавия (данные А. Григорьевым) впоследствии станут пропитываться фетовской образной ассоциативностью, приобретут индивидуальную семантику.

Большая часть подобных отделов («Элегии и думы», «Весна», «Лето», «Снега», «Вечера и ночи», «Антологические стихотворения», «Море» и др.) имеется уже в издании 1856 г. и сохранена в последующих, где новые стихотворения распределялись между прежними отделами. Так, в книге А. Кушнера «Аполлон в снегу» находим интересное замечание о принципе «собирания» Фетом лирических книг: «Своеобразное построение книг Фета, позволявшее ему помещать рядом стихи с разницей в написании в 30 лет и больше, очень многое объясняет в его творчестве. Вряд ли этот принцип удовлетворит еще какого-нибудь поэта. Кажется, Фет писал всю жизнь некую тематическую хрестоматию, в которой, например, стихи 1854 и 1870 годов оказывались рядом потому, что одно было им названо “Буря”, другое – “После бури”… Есть поэты, напоминающие в своем стремительном движении многоступенчатую ракету. Творчество Фета похоже на куст, на котором из года в год, к нашей радости, расцветают все те же цветы» [Кушнер, 1991. С. 41].

В отличие от Фета, Некрасов самостоятельно определяет архитектонику своего сборника. Несмотря на то, что тематика первого сборника Некрасова достаточно разнообразна, в нем нет разделов (они появятся в следующем сборнике 1856 г., который можно считать настоящим дебютом). В сборнике Фета внутри раздела «Лирические стихотворения» выделяется комплекс из 11 стихотворений, отнесенных в конец раздела. Все они не имеют ни частных заглавий, ни общего. При близости лирического тона и тематики отсутствие конкретного объединяющего названия позволяет утверждать, что перед нами некая общность, структурно отделенная от других «пьес». И в этом мы видим первый признак циклизации, который и будет корректировать жанровый и тематический принципы расположения стихотворений в более поздних изданиях Фета.

Следует отметить и наличие эпиграфов к некоторым стихотворениям (имеются в пяти, что составляет половину), их циклообразующую роль (в других стихотворениях раздела они отсутствуют). Во-первых, эпиграфы подчеркивают связь произведений с предшествующей литературной традицией (Пушкин, Гораций, Гете), молодой автор демонстрирует свое восприятие творчества предшественников. Сопоставляя текст того или иного эпиграфа с подлинником, приходим к выводу, что в большинстве случаев Фет цитирует их искаженно. Думается, на данный факт оказали влияние первые по- пытки переводческой деятельности молодо- го поэта. Во-вторых, прослеживаются общая тема эпиграфов и связанные с ней мотивы. Так, в эпиграфе к стихотворению «Солнце потухло, плавает запах…» акцентирован традиционный образ весны – время влюбленных, «расцвета» чувств. Следующий эпиграф из Горация демонстрирует чувства в развитии. В центре эпиграфа из Пушкина «Домик в Коломне» – образ прекрасной девушки, строки из стихотворения Гете посвящены приподнятому настроению лирического героя, выраженному в его песне. Эпиграф к последнему стихотворению из 11 провозглашает всепобеждающую силу любви.

Таким образом, Фет как бы намечает пунктир, чередуя строки о любви, принадлежащие различным авторам, предпосылая их к 1 – 3 – 4 – 7 – 11 стихотворениям. Помимо циклообразующей функции пяти эпиграфов, выявляется наличие лейтмотива любви, что также подчеркивает единство содержательного плана рассматриваемых 11 стихотворений. Любовь в ранней лирике Фета представлена в романтическом свете и тесно связана с природными процессами (прием параллелизма): «солнце потухло», «воздух сладкий», «плавает месяц», «ночи певец» и т. д. Интересно, что на небольшом поэтическом полотне автор изображает разные «лики» любви: ссора влюбленных («суровый этот взгляд»), любовь-любование («Сними свою одежду дорогую…», «На балконе золоченном…»), переживания юноши, увидевшего крестьянскую девушку у ручья («Уж серпы на плеча взложив, усталые жницы…»).

Подводя итог всему сказанному, следует отметить, что в целом рассматриваемые баллады и стихотворения с балладными мотивами Фета и Некрасова нельзя обозначить как оформившиеся циклы в чистом виде, но структурообразующие элементы циклизации просматриваются в них достаточно четко. В общей архитектонике первых сборников поэтов эти элементы составляют основы книжных контекстов, «оцельняющие» (по выражению В. Шкловского) художественное пространство первых сборников. Таким образом, уже в «Лирическом пантеоне» и в «Мечтах и звуках» проявились основные тенденции будущего зрелого творчества поэтов: «собирание» Фетом книг «кустами» (выражение А. Кушнера) и деление Некрасовым книг на разделы, внутри которых появятся циклические структуры.

Источник