Анчар — перевод А. С. Пушкина

By Alexander Pushkin

In a barren desert, the scanty land,

On a ground, burned by sun to total,

Anchar, as one of the safeguards stand

Alone in this endless world.

The nature of the hungry steppes

Had born a tree in a state of anger,

Filled with a poison its green crest,

Its roots completely satiated.

The poison drips along the bark,

Melting to liquid by a heat,

Then goes rough in the evening time

As a transparent thick pitch.

No any bird is flying to

Or tiger coming near — wind

Touches the poison-tree in move

And flies away, transforms to evil.

And if a cloud in the rove

Waters the leaf by a sudden rain,

The poisoned liquor from a bough

Eventually trickles into sand.

But one man forced the other man

To go to anchar by a killing gaze ,

A slave obediently went

And brought the poison in next day.

He brought the mortal tar and rame

With the faded leaves, his pale forehead

Was grooved all with a cold sweat

Which flowed down his ill body.

He brought, grew feeble and lay still

Under the vault of the tzar hovel,

And died then at the mighty feet

A poor slave without fortune.

The tzar had saturated well

With poison his obedient arrows

And sent them as the fatal death

To all the neighbour countries alien.

Автор: Александр Пушкин

Название: Анчар

Оригинальное название: Анчар

Метки: Золотой век

Язык оригинала: Русский

Год: 1828

В пустыне чахлой и скупой,

На почве, зноем раскаленной,

Анчар, как грозный часовой,

Стоит — один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей

Его в день гнева породила,

И зелень мертвую ветвей

И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,

К полудню растопясь от зною,

И застывает ввечеру

Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,

И тигр нейдет: лишь вихорь черный

На древо смерти набежит —

И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,

Блуждая, лист его дремучий,

С его ветвей, уж ядовит,

Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом,

И тот послушно в путь потек

И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу

Да ветвь с увядшими листами,

И пот по бледному челу

Струился хладными ручьями;

Принес — и ослабел и лег

Под сводом шалаша на лыки,

И умер бедный раб у ног

Непобедимого владыки.

А царь тем ядом напитал

Свои послушливые стрелы

И с ними гибель разослал

К соседям в чуждые пределы. »

Источник

Анчар [1] . А. С. Пушкин

В пустыне чахлой и скупой,

На почве, зноем раскаленной,

Анчар, как грозный часовой,

Стоит — один во всей вселенной.

Анчар — древо яда (прим. Пушкина)

Природа жаждущих степей

Его в день гнева породила,

И зелень мертвую ветвей

И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,

К полудню растопясь от зною,

И застывает ввечеру

Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,

И тигр нейдет: лишь вихорь черный

На древо смерти набежит —

И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,

Блуждая, лист его дремучий,

С его ветвей, уж ядовит,

Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом,

И тот послушно в путь потек

И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу

Да ветвь с увядшими листами,

И пот по бледному челу

Струился хладными ручьями;

Принес — и ослабел и лег

Под сводом шалаша на лыки,

И умер бедный раб у ног

Непобедимого владыки.

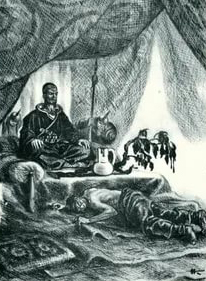

«Бедный раб». Рисунок Пушкина к стихотворению «Анчар»

А царь тем ядом напитал

Свои послушливые стрелы

И с ними гибель разослал

К соседям в чуждые пределы.

Источник

Александр Пушкин — Анчар: Стих

В пустыне чахлой и скупой,

На почве, зноем раскаленной,

Анчар, как грозный часовой,

Стоит — один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей

Его в день гнева породила,

И зелень мертвую ветвей

И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,

К полудню растопясь от зною,

И застывает ввечеру

Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,

И тигр нейдет: лишь вихорь черный

На древо смерти набежит —

И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,

Блуждая, лист его дремучий,

С его ветвей, уж ядовит,

Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом,

И тот послушно в путь потек

И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу

Да ветвь с увядшими листами,

И пот по бледному челу

Струился хладными ручьями;

Принес — и ослабел и лег

Под сводом шалаша на лыки,

И умер бедный раб у ног

Непобедимого владыки.

А царь тем ядом напитал

Свои послушливые стрелы

И с ними гибель разослал

К соседям в чуждые пределы.

Анчар: главные герои, жанр, художественные средства

Произведение «Анчар» – экзотическая, аллегорическая зарисовка, проникнутая свободолюбивым духом. Стихотворение написано 9 ноября 1828 года в Малинниках, поместье друзей поэта. Опубликовано через 4 года в альманахе «Северные цветы».

По жанру – легенда, притча с сюжетом. Главные герои: царь (решивший, что он всевластен) и раб. Тема зла, жизни и смерти, свободы. Основная мысль: губительность неограниченной власти. Размер: четырехстопный ямб, состоит из 9 катренов (четверостиший), рифмовка перекрестная, рифмы открытые и закрытые, мужские и женские. По композиции в стихе 2 части: рассказ о дереве, о приказе.

Символ власти и зла: и анчар, и царь. Эпитеты: чахлой, скупой, грозный. Метонимия: птица не летит. Сравнение: как часовой. Метафора: в день гнева. Инверсия: вихорь черный. Противопоставление (антитеза): владыка и раб. Оксюморон: зелень мертвая. Анафора: принес. Архаизмы: вихорь, потек, горючий, тлетворный (т.е. разрушающий, губящий). Аллитерация: 1 строфа (на звук «ч»). Много глаголов, союзов. Эмоциональная окраска: трагическая, гневная, горькая. «Растопясь от зною»: смола из-за жары становится жидкой. На самом деле тропический анчар в природе не так ядовит (его яд надо смешивать с другими), птицы могут сидеть в ветвях, плоды съедобны, корни – лечебны.

В своем «Анчаре» поэт напоминает о равенстве всех людей, ценности каждой человеческой жизни. Он осуждает всех, кто участвует в злых делах, но, конечно, могущественного царя больше, чем раба-исполнителя.

Анализ стихотворения «Анчар» Пушкина

Пристальное внимание цензуры к произведениям Пушкина заставляло его высказывать свои мысли в аллегорической форме. Тем самым он мог доносить свои взгляды до читателя, ищущего тайный смысл между строк. Примером такого стихотворения является «Анчар», написанный в 1828 г.

Публикация произведения все же вызвала подозрения у графа Бенкендорфа, зловещего начальника III Отделения. Пушкин был вызван для дачи объяснений. Следует заметить, что царская цензура не отличалась проницательностью. Завуалированные запретные мысли часто так и не были разгаданы государственными чиновниками. Стихотворение было одобрено для печати с условием изменения «царя» на «князя».

Произведение основано на легенде о дереве анчар, которое якобы является источником сильнейшего яда. Пушкин изображает яркую картину выжженной солнцем пустыни. Только в такой безрадостной местности «в день гнева» могло появиться зловещее дерево. Оно целиком пропитано ядом и не приносит никакой пользы. Не только животные, но даже природные явления обходят его стороной. Малейшее прикосновение к анчару передает убийственную отраву.

Только человек, обладающий безжалостным характером, мог додуматься извлечь из ядовитого дерева пользу. Здесь Пушкин обвиняет высшую власть в том, что она использует любые средства для достижения собственной цели. Царь, пославший верного раба на неминуемую смерть, виновен в двух преступлениях. Во-первых, он погубил человека, который был послушным орудием в его руках. Раб не мог ослушаться приказания, но он даже не сделал попытки спастись. В этом заключается ужасное следствие неограниченной власти, которая меняет сознание людей, превращая их в бессловесных рабов. Во-вторых, царь не просто ведет завоевательные войны, а превращает убийство неприятелей в мучительную пытку и страдания от смертельного яда.

Стих содержит скрытые намеки на самодержавие. Реакционный режим Николая I безжалостно подавлял все проявления свободы и независимости. При этом совершенно не учитывалась воля отдельного человека. Власть пыталась поставить под государственный контроль все сферы общественной деятельности. И это ей во многом удалось. Высшим благом страны объявлялось желание императора, который признавался «помазанником Божьим». Его решения должны были неукоснительно исполняться.

Величие Пушкина заключается не только в его художественном таланте, но и в обращении к острейшим общественным проблемам. Стихотворение «Анчар» — достойный вклад поэта в обличение тирании.

Источник

Стихотворение и анализ «Анчар»

В пустыне чахлой и скупой,

На почве, зноем раскаленной,

Анчар, как грозный часовой,

Стоит – один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей

Его в день гнева породила

И зелень мертвую ветвей

И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,

К полудню растопясь от зною,

И застывает ввечеру

Густой прозрачною смолою,

К нему и птица не летит,

И тигр нейдет – лишь вихорь черный

На древо смерти набежит

И мчится прочь уже тлетворный,

И если туча оросит,

Блуждая, лист его дремучий,

С его ветвей, уж ядовит,

Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек

Послал к анчару властным взглядом,

И тот послушно в путь потек

И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу

Да ветвь с увядшими листами,

И пот по бледному челу

Струился хладными ручьями;

Принес – и ослабел и лег

Под сводом шалаша на лыки,

И умер бедный раб у ног

А князь тем ядом напитал

Свои послушливые стрелы

И с ними гибель разослал

К соседям в чуждые пределы.

Краткое содержание

Стихотворение «Анчар» больше напоминает балладу с ее неожиданным и часто трагическим финалом. В раскаленной пустыне, словно одинокий часовой, стоит дерево, источающее ядовитые соки. Настолько смертоносные, что даже окружающий воздух насквозь пропитан ими, а дождевая вода, стекающая по стволу, превращается в яд и отравляет почву. Ни птица, ни зверь не приближаются к анчару, и только жестокий властитель посылает своего раба за ядовитой смолой. Исполнив приказ, раб умирает в муках, а властелин пропитывает ядом стрелы, предназначенные для неугодных соседей.

Анализ

История создания

Стихотворение «Анчар» А.С. Пушкин написал в 1828 году, но опубликовано оно было четыре года спустя, в 1832 году в альманахе «Северные цветы».

Обстоятельства, побудившие поэта к написанию «Анчара», были следующими. В 1828 году он, полный творческой энергии и надежд, возвращается из длительной политической ссылки. Но мечты о полной свободе перечеркиваются усилившимся полицейским надзором. Узнав о преследованиях, поэт решает бежать на Кавказ, но власти пресекают и эту попытку.

Анчар. Фотограф Н. Лунский

Император также не благоволил к Пушкину, по этой причине каждый шаг поэта сопровождался слежкой тайных агентов. В этом же, 1828 году ему было предъявлено обвинение в написании антиправительственных произведений. Такие тенденции цензура обнаружила в поэме «Гаврилиада» и в стихотворении «Андрей Шенье».

Тяжелые обстоятельства, заложником которых оказался поэт, побудили его взяться за свое проверенное оружие – перо и бумагу. Через три месяца, в ноябре 1828 года, появилось стихотворение «Анчар», которое обнажает проблему пагубности абсолютной власти.

При создании «Анчара» Пушкин опирался на впечатления путешественников, посетивших остров Ява. От них поэт узнал о смертоносном дереве, источающем ядовитую смолу. Островитяне посылали приговоренных к смерти людей за ядом, которым затем пропитывали наконечники стрел, предназначенные для врагов.

Стихотворение стало широко известным лишь после смерти Пушкина, а исследователи его творчества называли «Анчар» тем выстрелом, который привел поэта к медленной гибели.

Персонажи

В произведении прописаны образы трех персонажей. Это – дерево, жестокий правитель и безвольный раб. В первой части центральное место занимает анчар, который «как грозный часовой, стоит – один во всей вселенной».

Яркое описание этого образа позволяет читателю зрительно представить дерево-убийцу, к которому «и птица не летит, и тигр нейдет». По сути, оно является символом беспредела властей, несправедливость которых, наподобие яда, отравляет все живое и неугодное.

Показателен в этом смысле и образ всемогущего властелина, как образца тирании и безграничной власти сильного над слабым. Он – воплощение зла, лишенный сочувствия и разума диктатор, сознательно отправляющий человека на смерть. Раб, вызывающий глубокую жалость, олицетворяет собой бесправный народ, вынужденный жертвовать жизнью ради прихоти самодуров-царей.

Композиция

Стихотворение состоит из двух частей. Первая включает в себя пять строф, вторая – четыре. В композиционном смысле оно содержит очень длинную экспозицию – описание самого дерева. Поэтому первую часть можно сопоставить с пейзажной лирикой, так как в целом она является практически самостоятельной.

Лишь шестая строфа второй части, в которой появляются люди, являет собой завязку сюжета. Дальше, как и положено, следует развитие и последующая кульминация – закономерная смерть раба. Развязка повествует о намерениях тирана поражать врага отравленными стрелами.

Стихотворение относится к литературному направлению романтизм, но в нем явно ощущается присутствие реалистических оттенков. По своему роду – это лирика, следовательно, жанр произведения можно обозначить так: лирическое стихотворение с элементами баллады.

Размер и средства художественной выразительности

При создании «Анчара» Пушкин воспользовался своим любимым стихотворным размером – четырехстопным ямбом. Для облегчения чтения поэт использовал перекрестную рифму.

Текст содержит немалое количество эпитетов: «в пустыне чахлой и скупой», «вихорь черный» и метафор: «природа жаждущих степей», «зелень мертвая ветвей», «день гнева», «древо смерти».

Благодаря олицетворению «анчар, как грозный часовой, стоит», дерево словно оживает. Для придания торжественности поэт использует слог: «раскалЕнной», «смолою».

Во второй части преобладает антитеза, которая заключается в противопоставлении властителя послушному рабу. В этом смысле произведение напоминает фольклор, где всегда разворачивается противоборство добра и зла, но здесь добро не восстает против зла, а смиренно ему подчиняется.

Аллитерация строится на использовании звуков «ч» и «п», что обеспечивает мрачную атмосферу и способствует более яркому восприятию образов: «В Пустыне Чахлой и скуПой»; «И застывает ввеЧеру густой ПрозраЧною смолою».

Проблематика и основная идея произведения

Иллюстрация. Худ. Николай Кочергин

Главной проблемой стихотворения можно обозначить равнодушие власть предержащих к жизни простого человека, что в целом пагубно для всего общества. Поэт показывает это на примере ядовитого дерева, несущего смерть. Этот стихотворный образ есть не что иное, как господствующая власть с ее несправедливым отношением к народу.

Тема безграничной власти перекликается с темой свободы. В стихотворении слуге достаточно одного взгляда правителя, чтобы с готовностью отправиться навстречу смерти. Это можно рассматривать как самоубийство или жертвоприношение самого себя. Рабское мышление и безоговорочное подчинение приводит в итоге и к убийству соседей, не сделавших рабу ничего плохого. Таким образом, как тирания, так и безволие противопоставлены жизни, поскольку сами они приносят лишь смерть.

Пушкин рассматривает смирение, как еще больший грех по сравнению с тиранией, потому что именно положение бесправного, не имеющего возражений холопа, и делает тиранию возможной. Стихотворение «Анчар» можно назвать протестным вызовом запрету свободы слова.

Источник