Молодость-2015: «Космос» Анджея Жулавски

На прошедшем в Киеве кинофестивале «Молодость» показали первую за пятнадцать лет молчания картину Анджея Жулавски «Космос». О фильме рассказывает Лиза БАБЕНКО.

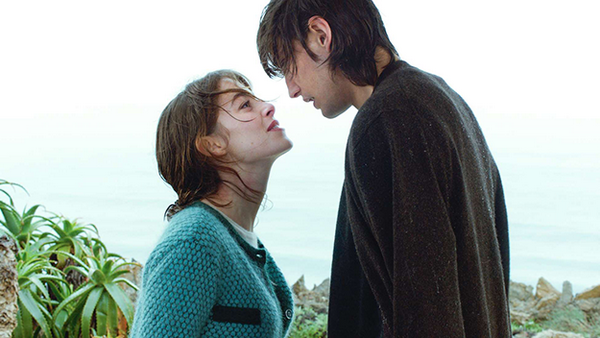

Реж. Анджей Жулавски

Франция, Португалия, 103 мин., 2015 год.

Я знал, что она скоро проснется,

и тогда я мог бы начать заниматься с ней любовью,

медленно, не кончая, в точном согласии со своей тошнотой…

Анджей Жулавски, безусловно, важный режиссер для истории современного восточно-европейского кино. В 80-х годах, после ассистирования Анджею Вайде и серии военно-тематических картин, он становится знаковой художественной фигурой на географической линии Париж-Варшава. Переехав из родной, уже советской Польши во Францию и порвав с внешнеполитической, а также внутренней самоцензурой, Жулавски ставит свою первую «французскую» картину – откровенную «Публичную женщину». Позже она сменяется «Шальной любовью», вызывающими «Мои ночи прекраснее ваших дней» и «Шаманкой». Все это – вольные переложения польских, русских и французских литературных классиков. По большому счету, именно упомянутые драмы о болезненно-разрушающих страстях сформировали стиль режиссера таким, каким мы его знаем: аффективным, эксцентричным, порой безумным (как это и полагается героям любимого писателя Жулавски Достоевского), с метафизическим отчаянием и фатальностью судеб. Стоит ли упоминать, что «Шальная любовь» была поставлена по «Идиоту» Достоевского, «Публичная женщина» навеяна его «Бесами», а сам Жулавски пришел в кино из поэзии и польского литературного андеграунда.

За последние пятнадцать лет Жулавски ничего не снимал. И вот – «Космос», такая же вольная, как и все предыдущие, трактовка очередного литературного романа. На этот раз им стало одноименное произведение Витольда Гомбровича, тоже поляка, которым Жулавски зачитывался вместе с Анджеем Вайдой еще в молодости. Сюрреалист, абсурдист и гротескный эксцентрик, чья молодость пришлась на 30-40е, охватившие развитие сюрреализма, Гомбрович, так же, как позднее сам Жулавски, эмигрировал из предвоенной Польши за границу. Сначала в Аргентину, потом – в Ниццу. Как вспоминают его польские современники, в жизни он любил «устраивать театр» – провоцировал забавные конфликты на улицах, смешные ситуации в кафе, гримасничал. Гомбрович и сам был похож на героя «Космоса», визуализированного Жулавски с точностью жизненного образа самого писателя. Быть может, поэтому метафизический нуар-триллер, каким позиционируют «Космос» продюсеры, на поверку оказывается гротескно-эксцентричной комедией – под стать ее главному создателю.

Наверное, все фильмы Жулавски можно объединить общими чертами: использование литературной формы романа, определенной визуальной стилистики, непредсказуемых углов операторской съемки. В «Космосе» мы тоже узнаем «старого» Жулавски. Но только лишь в первой половине картины – до ее слома, разделяющего фильм пополам. Второй и финальной частью Жулавски в определенном смысле разрушает первую, высмеивая и подрывая таким образом не что иное, как режиссерский стиль прежнего себя. Выбрав для такой деконструкции привычный драматический сюжет о безумной любви и известный нам аффективный стиль съемки, он использует нарочитый комедийный гротеск и «овнешняет», благодаря смеховой абсурдности сюжета, все свои прошлые возвышенные приемы, символически уничтожая их.

Более того, во многом благодаря тексту Гомбровича, в «Космосе» Жулавски впервые в своей фильмографии иронически-деструктивно расправляется и с авторитетом литературного романа. К примеру, объектом для метаиронии здесь является гранд-роман Стендаля «Красное и черное». Вслед за этим режиссерская ирония распространяется на Пазолини и ему подобных великих мастеров от истории кино. Все это вскоре сменяется повешенными котятами (фейсбук ликует), погоней героев за пауками или давкой ящериц. Представитель сакрального в «Космосе» – приходской священник, визуальная тошнота от которого перекликается с аллюзиями на также упоминаемый тут известный роман Сартра – это, наверное, самое забавное во всей картине, наравне с символическим издевательством над именем Бога, интертекстуально стоящим за этим безобразием в романе Гомбровича. Жулавски во всем будто бы подчиняется правилам жизни верного заветам сюрреализма писателя, который всю жизнь стремился разрушать, терять, переизобретать, высмеивать – и не только авторитеты, метафизику, формы «старого» искусства или метанарративы, но, прежде всего, самого себя. Возможно, чтобы наконец-то обрести.

В каком-то смысле абсурдистская сюрреальность и гротеск «Космоса» имеют те же философско-эстетические корни, что и прежние постановки Жулавски. И тут, перелистывая Гомбровича, мы наконец-то выходим на другого сюрреалиста старшего поколения – Жоржа Батая. Ведь с кем всегда так хотелось сравнить Жулавски, как не с ним? Гомбрович тоже странным, отдаленным образом сходен с литературной эстетикой этого французского революционера в экспериментах с языком и телесностью. В порядке идейной и образной аналогии можно сказать, что в творчестве всех троих присутствует интерес к перверсивным формам сексуальности, отзывчивость к мистическому опыту, понимание проблематичности «пустого места», оставшегося после символического убийства официального божества, «неправильный» и в то же время по-своему изысканный и оригинальный язык. Наконец, абсурд и ирония. «Все сущее должно обязательно обладать этим безумным смыслом – словно пламя, сны, безудержный смех – в такие минуты, когда накатывается жажда истребления, по ту сторону желания длительности. Даже самая последняя бессмыслица в конечном счете будет таким смыслом, заключающимся в отрицании всех остальных» – пишет Батай в «Ненависти к поэзии» [1].

Интересно, что в центре произведений Батая, Гомбровича, а режиссера\поэта Жулавски – тем более, всегда находится некое совершенно исключительное человеческое событие – запредельное по отношению к нашему здравому смыслу, и поэтому не поддающееся адекватному выражению. Именно это событие, строго личное и истеризирующее сюжетный фактаж, важно для понимания мистических настроений фильмов Жулавски, включая и «Космос». Кажущаяся бесконечность этого события, мучающая героев Батая, а также схожим образом Гомбровича и Жулавски, схватывается камерой благодаря всегда нервной и даже истеричной реакции персонажей на это переживание. Тревожное предчувствие чего-то страшного, необратимого, что вот-вот должно случиться (и часто действительно случается, хоть и в иронически-смешном ключе вроде убийства кота в «Космосе»), как правило, и является у всех троих драматическим двигателем сюжета.

Батаевский текст вообще развивается судорожно, как и фильмы Жулавски, и мотивы телесных судорог метатекстуально выражают собой структуру этих текстов или фильмов. Любопытным знаком «разрядки» от переживаний служит у Жулавски крик человека, идущий от непреодолимой тревоги. У Батая крик является еще и одним из эротических лейтмотивов – например, в «Истории глаза»: «Тошнотворный, абсурдный петушиный крик совпадал с моей жизнью». Не лучшая ли это цитата для описания «Космоса»? Различные физиологические реакции, вплоть до непристойных, испытываемые героями Гомбровича и Жулавски, вообще типичны для батаевской прозы: «Голова у меня кружилась от веселья: оказавшись лицом к лицу с этой катастрофой, я преисполнился мрачной иронии, словно при судорогах, когда никто не может удержаться от крика» [2].

Но и это не все. В «Истории глаза» в сцене с «бедной узницей» Марсель, Батай пишет: «Неудивительно, что все самое пустынное и прокаженное в сновидении – в этом смысле лишь мольба; это соответствует упорному ожиданию разряда – аналогичного светящейся дыре пустого окна в миг, когда Марсель, упав на пол, бесконечно его заливала». Как замечает исследователь Батая Сергей Зенкин, «бесконечным» является здесь этот эротический «разряд» Марсель, которому отвечает «упорное ожидание разряда» у ее партнеров, стоящих под окнами» [3]. Наш влюбленный герой «Космоса», юноша-студент, не знающий покоя на отдыхе в семейном пансионе, точно также стоит под окнами своей возлюбленной в ожидании этого «разряда». Согласно Зенкину, переживание времени в произведениях Батая подчинено ритму физиологического акта, а напряжение и ожидание сменяются, в конце концов, полной и неотвратимой «разрядкой». В итоге молодые герои «Космоса» решают любить друг друга, преодолевая помолвку героини с другим и уезжая вдвоем.

Аффективную нагрузку несут у Батая и особого рода животные – например, крысы, в то время как у Жулавски в его интерпретации Гомбровича это коты, птицы, ящерицы и мухи. В сюрреалистской прозе Батая или Гомбровича из человеческого тела будто бы рвется наружу другое тело – звериное и судорожное, и это хорошо чувствует Жулавски. Конвульсивность тел, которой соответствует судорожный характер переживаемого времени, как раз и демонстрирует жизненную (или смертельную, что в данном случае одно и то же) потребность тела извергнуть вовне некое внутреннее существо. Вот почему такое огромное значение имеют в этой прозе и в этом кинематографе все физиологические акты, связанные с извержением: крик, гримаса, танец, кровотечение, оргазм… Главное – человек должен как бы вывернуться наизнанку, и в этом самоизвержении тела или гримасе лица в кадре и заключается высший модус его существования. «Это не «удовольствие», которое можно «получить», – это самоотдача, выброс себя вовне, бурное разрушение своей самости, сравнимое со смертью и часто идущее с ней рядом» [4 ].

Еще одна важная черта, сближающая Батая с Достоевским (и тоже приоткрывающая для нас Жулавски, причем даже вне его прошлой постановки «Идиота») – это «вкус к скандалу», к эпизодам демонстративного нарушения приличий. Что и упоминает Зенкин в своем описании порнолатрической прозы Батая: «Вспоминая или предчувствуя аффективную страсть или желание к чему-то запретному или не-данному, его герои ощущают «тревогу» или «тоску» (angoisse), мучаются чувством «разрыва» или «надрыва» (déchirure), находятся в лихорадочном, болезненном состоянии, иногда теряют сознание…» [5].

Разумеется, Жулавски показывает своих походящих один на другого персонажей отнюдь не девиантами, развратниками или шутами. Их наслаждения – это трансгрессивные средства мистического опыта, способы довести себя до перехода в другой мир, в «бездну». При этом, батаевская «порнография» вовсе не соблазнительна, как и фильмы Жулавски и тем более «Космос», несмотря на их дань репрезентации сексуальности. Вместо этого в поведении героев всегда присутствует доля абсурда. Гомбрович писал об этом так: «Абсурд, до которого я доходил в своем изнеможении, помог мне придумать средство, как точно сформулировать ту трудность, с которой сталкивается литература» [6]. Возможно, ироническая абсурдность последней картины Жулавски помогла ему определить ту трудность, с которой в определенной момент начало сталкиваться и его кино.

Неловкие, неуравновешенные фразы, странный порядок слов и не менее странные их сочетания, порой напоминающие «автоматическое письмо» сюрреалистов – стиль Батая или Гомбровича имеет те же последствия для героев, что и сюжетные «ямы», которыми полон «Космос» Жулавски. Когда в середине фильма мы вдруг видим снег, то не понимаем, откуда он взялся. Автор фильма словно не мешает своим героям погружаться в хаос их собственного безумия, «растворяться в сверкающем кошмаре», как пишет в «Моей матери» Батай. И тут нам на выручку опять приходит Гомбрович: «Моя цель – одна из целей моего творчества – заключается в том, чтобы нарушить правила игры, ведь только в тот момент, когда умолкает музыка (вашего бала) и пары распадаются, возможно вторжение реальности, только тогда становится нам понятно, что игра – это не реальность, но только игра» [7].

Можно сказать, что именно эта карнавальность, перверсивность, абсурдность «Космоса» является настоящим подрывом и разрушением всех былых метафизических ожиданий Жулавски от искусства. В разрушении смехом, потере-ради-переизобретения, от которой, чувствуется, Жулавски получает еще и удовольствие, лежит призрачный смысл этого фильма. Кажется, согласно Гомбровичу, это и было его главной художественной задачей, равно как это, возможно, является «точкой невозврата» для нас прежнего Анджея Жулавски.

1. Батай Ж. Крысиная история (Дневник Диануса) // Ненависть к поэзии. М., 1999.

2. Батай Ж. История глаза // Там же

3. Зенкин С. Блудопоклонническая проза Жоржа Батая // Там же

4. Батай Ж. Небесная синь // Там же

5. Зенкин С. Блудопоклонническая проза Жоржа Батая // Там же

6. Гомбрович В. Щоденник: 1953–1956. 1-й том, Київ: Основи, 1999

Источник

«Космос» (2015) — стеб над Интернет-обществом

Одним из основных постулатов сюрреализма является выражение реального функционирования мысли и снов, без контроля со стороны разума и без иных общественных барьеров. В этом смысле завязка фильма и романа «Космос» , связанная с обнаружением повешенного воробья является катализатором для начала «всемогущества грез и бескорыстную игру мысли» (цитируя Манифест сюрреализма 1924 года).

Оригинальный текст романа Витольда Гомбровича сложно экранизировать из-за авторского пренебрежения традиционными литературными формами. Например, в тексте романа периодически обрывается нить повествования, есть сцены, где пропадают персонажи и автор использует необычные лексические приемы. Режиссер осознавал «неэкранизируемость» «Космоса» и поэтому очень вольно обошелся с текстом романа. Несмотря на это, режиссеру удалось сохранить дух оригинальной книги.

Анджей Жулавский любил повторять: «Я делаю фильмы о том, что мучает меня, а женщина служит мне медиумом». В своем последнем фильме, Анджей Жулавский отступил от своей традиционной парадигмы, сделав своим «медиумом» мужчину. В уста главного героя фильма – несостоявшегося юриста и писателя Витольда, — режиссер вложил свои мысли и комментарии.

Действуя через Витольда, режиссер высмеял современное Интернет-общество. Он подарил персонажу Фукса бесполезную профессию – менеджер в дизайнерской компании, — и сделал его абсолютно безграмотным человеком, не знающим ни одного французского или мирового классика. Вместе с этим, Анджей Жулавский высмеял повальное увлечение графоманством, сделав Витольда писателем, мыслящим и пишущим нарочито шаблонно. Хотя, возможно, наделив Витольда всеми чертами Женщины Жулавского, режиссер хотел отразить гендерное смешение ролей в современном обществе.

При этом, сломав свою традиционную парадигму, Анджей Жулавский сделал главную героиню и объект любовных притязаний Витольда – Лену, — карикатурной плохой актрисой, про которых он столько раз желчно отзывался. Она является учительницей-лингвистом, не знающим ни одного языка, и мечтающей стать «настоящей актрисой».

Посмотрев «Космос» узнаешь, что Анджею Жулавскому не была чужда самоирония. В одном из диалогов он охарактеризовал не самый свой любимый фильм «Главное-любить» как скучный. Также сцена, когда Витольд с зонтом идет в бушующее море напоминает финальную сцену «Мои ночи прекраснее ваших дней». Несмотря на вновь открытую самоиронию, Анджей Жулавск по-прежнему был непримиримо настроен против скучного кино. Герои называли фильмы Ингмара Бергмана «философией скуки». При этом, режиссер тепло отзывался о «Теореме» Пазолини и «Носферату» Мурнау.

В последние годы жизни Анджея Жулавского называли старым желчным маразматиком, способным только говорить и писать гадости об окружающих. Но смертельно больной режиссер нашел в себе силы вернуться в последний раз в кинематограф и он снова высказал свое фи стереотипному артхаусу, сняв умный, тонкий и энергичный фильм.

Источник