Аристотель солнце вращается вокруг земли

РАЗВИТИЕ КАРТИНЫ МИРА

Хотя даже в эпоху Христофора Колумба многие полагали, что Земля плоская (и сегодня кое-кто все еще придерживается этого мнения), современная астрономия уходит корнями во времена древних греков. Около 340 г . до н. э. древнегреческий философ Аристотель написал сочинение «О небе», где привел веские аргументы в пользу того, что Земля скорее является сферой, а не плоской плитой.

Одним из аргументов стали затмения Луны. Аристотель понял, что их вызывает Земля, которая, проходя между Солнцем и Луной, отбрасывает тень на Луну. Аристотель заметил, что тень Земли всегда круглая. Так и должно быть, если Земля — сфера, а не плоский диск. Имей Земля форму диска, ее тень была бы круглой не всегда, но только в те моменты, когда Солнце оказывается точно над центром диска. В остальных случаях тень удлинялась бы, принимая форму эллипса (эллипс — это вытянутая окружность).

Свое убеждение в том, что Земля круглая, древние греки подкрепляли и другим доводом. Будь она плоской, идущее к нам судно сначала казалось бы крошечной, невыразительной точкой на горизонте. По мере его приближения проступали бы детали — паруса, корпус. Однако все происходит иначе. Когда судно появляется на горизонте, первое, что вы видите, — это паруса. Только потом вашему взгляду открывается корпус. То обстоятельство, что мачты, возвышающиеся над корпусом, первыми появляются из-за горизонта, свидетельствует о том, что Земля имеет форму шара (рис. 1).

Древние греки много внимания уделяли наблюдениям за ночным небом. Ко времени Аристотеля вот уже несколько столетий велись записи, отмечающие перемещение небесных светил.

Рис. 1. Судно, приближающееся из-за горизонта.

Благодаря тому что Земля имеет форму шара, мачты и паруса судна появляются из-за горизонта раньше, чем корпус.

Было замечено, что среди тысяч видимых звезд, которые двигались все вместе, пять (не считая Луны) перемещались своим, особым манером. Иногда они отклонялись от обычного направления с востока на запад и пятились назад. Эти светила назвали планетами, что в переводе с греческого означает «блуждающий». Древние греки наблюдали только пять планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн, потому что только их можно увидеть невооруженным глазом. Сегодня мы знаем, почему планеты движутся по таким странным траекториям. Если звезды почти не перемещаются по отношению к Солнечной системе, планеты обращаются вокруг Солнца, поэтому их путь по ночному небу выглядит гораздо сложнее движения далеких звезд.

Аристотель считал, что Земля неподвижна, а Солнце, Луна, планеты и звезды вращаются вокруг нее по круговым орбитам. Он верил в это, полагая, в силу мистических причин, что Земля — центр Вселенной, а круговое движение — самое совершенное. Во втором веке нашей эры другой греческий ученый, Птолемей, развил эту идею, построив всеобъемлющую модель небесных сфер. Птолемей был увлеченным исследователем. «Когда я изучаю спирали движения звезд, — писал он, — я уже не касаюсь ногами земли».

В модели Птолемея Землю окружали восемь вращающихся сфер. Каждая следующая сфера больше предыдущей — подобно русским матрешкам. Земля помещается в центре. Что именно лежит за границей последней сферы, никогда не уточнялось, но это определенно было недоступно человеческому наблюдению. Так что самую дальнюю сферу считали своего рода границей, вместилищем Вселенной. Предполагалось, что звезды занимают на ней фиксированные места, так что при вращении этой сферы они движутся по небу все вместе, сохраняя взаиморасположение, — что мы и наблюдаем. На внутренних сферах размещаются планеты. В отличие от звезд, они не закреплены жестко, а движутся относительно своих сфер по небольшим окружностям, называемым эпициклами. Это вращение вкупе с вращением планетных сфер и делает движение планет относительно Земли таким сложным (рис. 2). Этим построением Птолемей сумел объяснить, почему наблюдаемые пути планет по звездному небу гораздо сложнее круговых.

Модель Птолемея позволяла с достаточной точностью предсказывать положения светил на небе. Но ради этого Птолемей вынужден был допустить, что в некоторые моменты Луна, следуя по своему пути, подходит к Земле вдвое ближе, чем в иное время. А это значит, что в такие моменты Луна должна казаться вдвое крупнее! Птолемей знал этот недостаток своей системы, и все же она получила широкое, хотя и не всеобщее признание. Христианская церковь сочла эту картину мира соответствующей Священному Писанию, поскольку она оставляла достаточно места для рая и ада за пределами сферы неподвижных звезд — немалое преимущество.

Рис. 2. Модель Птолемея.

В модели Птолемея Земля является центром Вселенной, заключенным внутри восьми сфер, на которых размещаются все небесные тела.

Однако в 1514 г . польский каноник Николай Коперник предложил другую модель мира. (Сначала, возможно из страха прослыть еретиком, Коперник распространял свою теорию анонимно.) Революционная идея Коперника состояла в том, что не все небесные тела должны вращаться вокруг Земли. Он утверждал, что Земля и планеты обращаются по круговым орбитам вокруг неподвижного Солнца, покоящегося в центре Солнечной системы. Подобно модели Птолемея, теория Коперника работала хорошо, но все же не полностью соответствовала наблюдениям. Ее относительная простота — в сравнении моделью Птолемея, — казалось бы, сулила быстрый успех. Однако прошло почти столетие, прежде чем ее приняли всерьез[1] . Два астронома — немец Иоганн Кеплер и итальянец Галилео Галилей — открыто встали на сторону теории Коперника.

В 1609 г . Галилей начал наблюдать ночное небо при помощи изобретенного[2] им телескопа. Посмотрев на Юпитер, он обнаружил, что эту планету сопровождают несколько маленьких спутников, обращающихся вокруг нее. Это указывало, что не все небесные тела обращаются вокруг Земли, как считали Аристотель и Птолемей. В то же самое время Кеплер усовершенствовал теорию Коперника, предположив, что планеты движутся не по окружностям, а по эллипсам. С учетом этой поправки предсказания теории неожиданно в точности совпали с наблюдениями. Открытия Галилея и Кеплера стали смертельными ударами для птолемеевской модели.

Хотя предположение об эллиптической форме орбит позволило усовершенствовать модель Коперника, сам Кеплер считал его лишь средством подгонки теории под наблюдения. Умом его владели предвзятые, умозрительные идеи об устройстве природы. Подобно Аристотелю, Кеплер считал эллипсы менее совершенными фигурами, чем окружности. Мысль о том, что планеты движутся по таким несовершенным орбитам, настолько претила ему, что он не признавал ее окончательной истиной. Беспокоило Кеплера и другое: представление об эллиптических орбитах было несовместимо с его идеей о том, что планеты обращаются вокруг Солнца под действием магнитных сил. И хотя тезис Кеплера о том, что магнитные силы обусловливают вращение планет, оказался ошибочным, нельзя не признать прозрением ту его мысль, что некая сила ответственна за движение небесных тел.

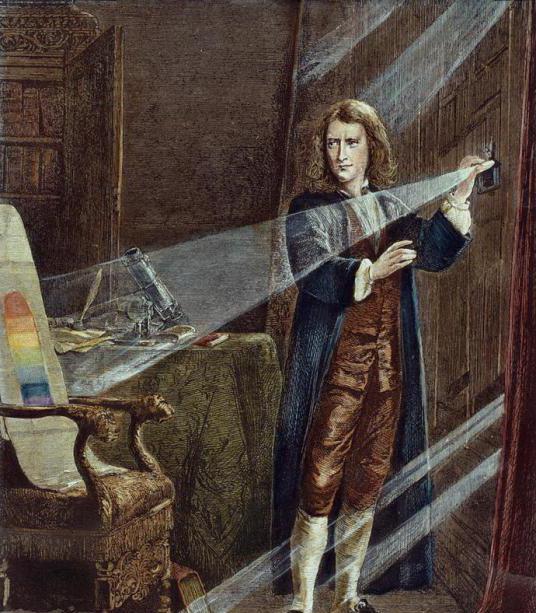

Правильное объяснение того, почему планеты обращаются вокруг Солнца, появилось намного позже, в 1687 г ., когда Исаак Ньютон опубликовал свои «Математические начала натуральной философии», вероятно самый значительный из когда-либо изданных физических трудов. В «Началах» Ньютон сформулировал закон, согласно которому всякое неподвижное тело остается в покое, пока это состояние не нарушит какая-либо сила, и описал, как под воздействием силы тело движется или меняет свое движение.

Итак, почему же планеты движутся по эллипсам вокруг Солнца? Ньютон заявил, что за это ответственна специфическая сила, и утверждал, что это та же самая сила, что вынуждает предметы падать на Землю, а не оставаться в покое, когда мы их отпускаем. Он назвал эту силу гравитацией. (Прежде, до Ньютона, английское слово gravity означало серьезное настроение, а также свойство предметов быть тяжелыми.) Ньютон также разработал математический аппарат, позволяющий количественно описать, как реагируют тела на действие сил, подобных гравитации, и решил получившиеся уравнения. Таким образом, Ньютон сумел доказать, что притяжение Солнца вынуждает Землю и другие планеты двигаться по эллиптическим орбитам — в точном соответствии с предсказанием Кеплера!

Ньютон провозгласил, что его законы применимы ко всему во Вселенной, от падающего яблока до звезд и планет. Впервые в истории движение планет объяснялось действием тех же законов, что определяют движение на Земле, и этим было положено начало современной физике и астрономии.

После отказа от Птолемеевых сфер не оставалось никаких причин думать, что Вселенная имеет естественные границы (очерченные самой дальней сферой). И поскольку положения звезд казались неизменными, если не считать их суточного движения по небу, вызванного вращением Земли вокруг своей оси, естественно было предположить, что звезды — это объекты, подобные нашему Солнцу, только очень-очень далекие. И теперь уже не только Земля, но и Солнце не могло больше претендовать на роль центра мира. Вся наша Солнечная система оказывалась, по всей видимости, не более чем рядовым образованием во Вселенной.

Источник

Как Солнце движется по орбите Млечного Пути

Во все времена вопрос о том, как устроена наша Галактика, был одним из самых актуальных. Все мы знаем о том, что наша Солнечная система состоит из восьми планет, которые двигаются по орбите вокруг Солнца. Но в этой статье вы сможете также узнать, как двигается само Солнце. Для начала давайте разберем принцип движения планет.

Почему планеты движутся вокруг Солнца?

Сказать, что планеты вращаются вокруг Солнца, это просто еще один из способов озвучить, что они находятся на орбите вокруг Солнца. Двигаясь вокруг Солнца по орбите, планета похожа на Луну или спутник НАСА, вращающийся вокруг Земли. Давайте подумаем о том, почему планета вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг планеты. Легкий объект вращается вокруг более тяжелого, поэтому любая планета — это небесное тело, движущееся вокруг Солнца, так как эта звезда, безусловно, является самым тяжелым объектом в нашей Солнечной системе. Солнце в 1000 раз тяжелее, чем самая большая планета Юпитер, более чем в 300000 раз тяжелее Земли. По такому же принципу Луна и спутники двигаются вокруг Земли.

Исаак Ньютон

Но и теперь у нас все еще остается вопрос, почему что-то вращается вокруг чего-то другого. Причины сложны, но первое толковое объяснение дал один из величайших ученых, когда-либо существовавших. Это был Исаак Ньютон, который жил в Англии около 300 лет назад. Ньютон приобрел известность еще при жизни; многие восхищались его ответами на самые сложные и увлекательные научные вопросы того времени.

Ньютон понял, что причина, по которой планеты вращаются вокруг Солнца, связана с тем, почему объекты падают на Землю, когда мы их бросаем. Гравитация Солнца притягивает планеты так же, как гравитация Земли сбрасывает все, что не удерживается какой-либо другой силой, и удерживает нас с вами на земле. Тяжелые объекты притягивают сильнее, чем легкие, поэтому будучи самым тяжелым в нашей солнечной системе, Солнце оказывает самое мощное гравитационное притяжение.

Принцип постоянного движения планет

Теперь возникает следующий вопрос: если Солнце притягивает планеты, почему бы им просто не упасть и не сгореть? В дополнение к падению к Солнцу планеты движутся еще и в стороны. Это так же, как если бы у вас был вес на конце струны. Если вы поворачиваете его, вы постоянно притягиваете его к своей руке. Так и гравитация Солнца притягивает планету, но движение в сторону удерживает шар, вращающийся вокруг. Без этого бокового движения оно упало бы к центру; и без тяги к центру он полетел бы по прямой линии, что, конечно же, именно то, что произойдет, если вы отпустите струну.

Как двигается Солнце?

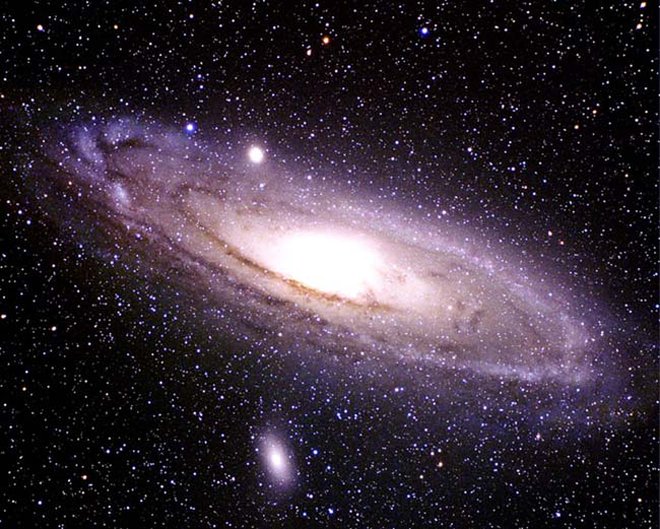

Наша Галактика вращается вокруг ее центра, который называется Млечным Путем. По вычислениям ученых, скоростью движения Солнца по орбите составляет около 828000 км/ч. Но даже при такой высокой скорости один проход вокруг Млечного Пути будет составлять 228 млн лет!

Млечный Путь — это спиральная Галактика. Ученые считают, что в его состав входят 4 рукава. Солнце (и, конечно же, остальная часть нашей солнечной системы) расположено недалеко от рукава Ориона, между Персеем и Стрельцом. Солнце движется по орбите на расстоянии около 30000 км от Млечного Пути.

Интересно отметить, что недавние исследования астрономов дают возможность предположить, что Млечный Путь на самом деле является спиральной Галактикой с перемычкой, а не просто спиральной Галактикой.

Как двигаются Солнце и наша Галактика вокруг млечного пути?

- Солнце вращает Землю каждые 24 часа. Само Солнце же вращается, но не с одинаковой скоростью по всей его поверхности. Движения солнечных пятен показывают, что Солнце вращается один раз каждые 27 дней на своем экваторе, но при этом только один раз в 31 день на его полюсах.

- Как уже говорилось, все звезды в Галактике вращаются вокруг Галактического центра, но не с одинаковым периодом. Звезды в центре имеют более короткий период, чем те, которые находятся дальше. Солнце находится во внешней части Галактики. Основываясь на показаниях расстояния и скорости, период прохода Солнечной системы вокруг Млечного Пути называется космическим годом. За 5 миллиардов лет жизни Солнце вращалось вокруг Галактики более 20 раз.

- Солнце движется вверх и вниз во время своего галактического вращения как карусель.

- Млечный Путь и Андромеда находятся в Местной группе. Вся Местная группа движется к скоплению Девы. Это заключение было предложено Лопесом Луисом.

В древние времена все представления о сущности Галактики были основаны на философии, поиске и представлении того, как части соединяются вместе. Используя такой подход, именно Аристотель выдвинул предположение, что все планеты вращаются вокруг совершенных кругов, а звезды заключены в совершенную сферу, охватывающую планету Земля. Формальные представления о принципе притяжения частиц, начиная с атомов, дали возможность понять человеку, что познание границ или же безграничности Галактики является одним из самых насущных вопросов человечества. Это дало огромный толчок в изучении устройства космического пространства.

Источник

Теля» Аристотеля. Но может ли огромное Солнце вращаться вокруг маленькой Земли? Или еще более огромная Все –

ленная? И Аристотель сказал – нет, не может. Солнце есть центр Вселенной, вокруг него вращаются Земля и планеты, а вокруг Земли вращается только Луна.

А почему на Земле день сменяется ночью? И на этот вопрос Аристарх дал правильный ответ – Земля не только обращается вокруг Солнца, но и вращается вокруг своей оси.

И еще на один вопрос он ответил совершенно правильно. Приведем пример с движущимся поездом, когда близкие для пассажира внешние предметы пробегают мимо окна быстрее, чем далёкие. Земля движется вокруг Солнца, но почему звездный узор остается неизменным? Аристотель ответил: «Потому что звезды невообразимо далеки от маленькой Земли». Объем сферы неподвижных звезд во столько раз больше объема сферы с радиусом Земля – Солнце во сколько раз объем последней больше объема земного шара.

Эта новая теория получила название гелиоцентрической, и суть ее состояла в том, что неподвижное Солнце помещалось в центр Вселенной и сфера звезд также считалась неподвижной. Архимед в своей книге «Псамит», отрывок из которой приведен в качестве эпиграфа к данному реферату, точно передал все, что предложил Аристарх, но сам предпочел снова «вернуть» Землю на ее старое место. Другие ученые полностью отвергли теорию Аристарха как неправдоподобную, а философ – идеалист Клеант попросту обвинил его в богохульстве. Идеи великого астронома не нашли в то время почвы для дальнейшего развития, они определили развитие науки примерно на полторы тысячи лет и возродились затем лишь в трудах польского ученого Николая Коперника.

Древние греки считали, что поэзии, музыке, живописи и науке покровительствуют девять муз, которые были дочерями Мнемосины и Зевса. Так, муза Урания покровительствовала астрономии и изображалась с венцом из звезд и свитком в руках. Музой истории считалась Клио, музой танцев – Терпсихора, музой трагедий – Мельпомена и т. д. Музы были спутницами бога Аполлона, а их храм носил название музейон – дом муз. Такие храмы строились и в метрополии, и в колониях, но Александрийский музейон стал выдающейся академией наук и искусств древнего мира.

Птолемей Лаг, будучи человеком настойчивым и желая оставить о себе память в истории, не только укрепил государство, но и превратил столицу в торговый центр всего Средиземноморья, а Музейон – в научный центр эпохи эллинизма. В огромном здании находились библиотека, высшее училище, астрономическая обсерватория, медицинско – анатомическая школа и еще ряд научных подразделений. Музейон был государственным учреждением, и его расходы обеспечи –

вались соответствующей статьей бюджета. Птолемей, как в свое время Ашшурбанипал в Вавилоне, разослал писарей по всей стране для сбора культурных ценностей. Кроме того, каждый корабль, заходящий в порт Александрии, обязан был передавать в библиотеку имеющиеся на борту литературные произведения. Ученые из других стран считали для себя честью работать в научных учреждениях Музейон и оставлять здесь свои труды. На продолжении четырех веков в Александрии трудились астрономы Аристарх Самосский и Гиппарх, физик и инженер Герон, математики Евклид и Архимед, врач Герофил, астроном и географ Клавдий Птолемей и Эратосфен, который с одинаковым успехом разбирался в математике, географии, астрономии, и философии.

Но последний был уже скорее исключением, поскольку важной особенностью эллинской эпохи стала «дифференциация» научной деятельности. Здесь любопытно заметить, что подобное выделение отдельных наук, а в астрономии и специализация по отдельным направлениям, произошло в Древнем Китае значительно раньше.

Другой особенностью эллинской науки было то, что она снова обратилась к природе, т.е. стала сама «добывать» факты. Энциклопедисты Древней Эллады опирались на сведения, полученные еще египтянами и вавилонянами, а поэтому занимались лишь поиском причин, вызывающих те или иные явления. Науке Демокрита, Анаксагора, Платона и Аристотеля в еще большей степени был присущ умозрительный характер, хотя их теории можно рассматривать как первые серьезные попытки человечества понять устройство природы и всей Вселенной. Александрийские астрономы внимательно следили за движением Луны, планет, Солнца и звезд. Сложность планетных движений и богатство звездного мира заставляли их искать отправные положения, от которых можно было бы начинать планомерные исследования.

« Phaenomena » Евклида и основные элементы небесной сферы

Как уже упоминалось выше, александрийские астрономы попытались определить «отправные» точки для дальнейших систематических исследований. В этом отношении особая заслуга принадлежит математику Евклиду ( III в. до н. э.), который в своей книге « Phaenomena » впервые ввел в астрономию понятия, до тех пор в ней не использовавшиеся. Так, он дал определения горизонта – большой окружности, являющейся пересечение плоскости, перпендикулярной к линии отвеса в точке наблюдений, с небесной сферой, а также небесного экватора – окружности, получающейся при пересечении с этой сферой плоскости земного экватора.

Источник