Рядом с Солнцем и Венерой впервые обнаружен астероид

Астрономы обнаружили около 1 миллиона астероидов в нашей Солнечной системе, причем подавляющее большинство из них находятся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Гораздо реже астероиды можно обнаружить рядом с Солнцем и особенно внутри орбиты Земли из-за гравитационного притяжения Юпитера. Всего существует около 20 астероидов, чьи орбиты полностью находятся внутри орбиты нашей планеты. Они называются Атиры. Орбиты многих из них существенно отклонены от плоскости Солнечной системы, что говорит о прошлых встречах этих астероидов с Меркурием или Венерой. С официальным пресс-релизом исследования можно ознакомиться на сайте Калифорнийского технологического института.

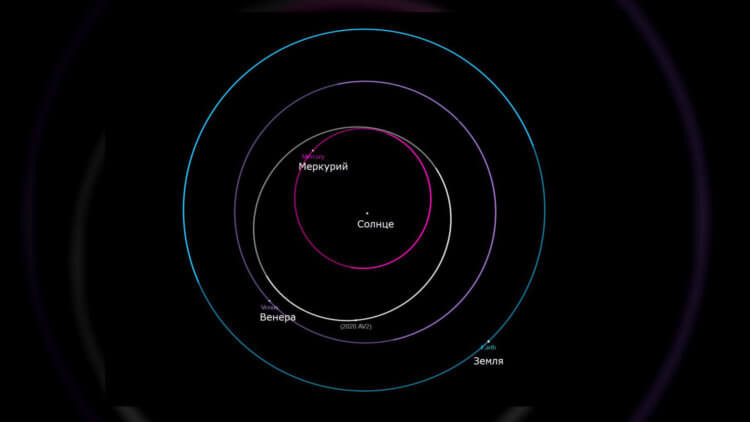

На изображении видны орбиты планет и нового астероида 2020 AV2

Очень редкая находка

До сих пор ученые предполагали, что астероиды, орбиты которых находятся внутри Венеры, могут существовать, однако доказательств этому не было. Дело в том, что обнаружить такие астероиды невероятно трудно, так как их орбиты должны приближать их к Солнцу, оставляя небольшое окно, чтобы мы могли заметить в сумерках или на рассвете. К тому же, таких астероидов просто не может быть много из-за. И все же, несмотря на препятствия, астрономам удалось обнаружить астероид, который получил название 2020 AV2. Находка была сделана исследователями из технологического центра Калифорнийского технического института и в дальнейшем подтверждены сотрудникам обсерваторий всего мира.

Издание Ars technica приводит слова соавтора исследования Джорджа Хела о том, что проход мимо орбиты Венеры отнюдь не простой. По мнению ученого, единственный способ для небесного тела 2020 AV2 выйти со своей орбиты — это оказаться выброшенным из-за гравитационного столкновения с Меркурием или Венерой. Однако существует куда более большая вероятность того, что астероид упадет на одну из этих планет.

Еще больше новостей из мира увлекательных научных открытий ищите на нашем канале в Яндекс.Дзен

Телескоп Паломарской обсерватории смог рассмотреть невозможное — астероид, чья орбита проходит очень близко к Солнцу

Как сообщают исследователи, диаметр астероида составляет от 1 до 3 километров, а его орбита наклонена примерно на 15 градусов относительно плоскости Солнечной системы. Астероид будет находиться на пути орбиты Венеры еще 151 день, а также он постепенно приближается к орбите Меркурия. Вероятно, 2020 AV2 был выброшен на межвенозную орбиту в результате столкновения с другой планетой.

Как вы думаете, удастся ли ученым когда-нибудь узнать все тайны Солнечной системы? Давайте поговорим об этом в комментариях и с участниками нашего Telegram-чата

Обнаружить редкий астероид удалось в Паломарской обсерватории в Южной Калифорнии при помощи камеры Цвикки, которая отлично подходит для поиска астероидов, так как быстро сканирует небо и может наблюдать астероиды во время их кратковременного появления в ночном небе.

Источник

Астероиды Солнечной системы

Астероиды, иногда называемые малыми телами Солнечной системы. Они являются скалистыми остатками, оставшимися от раннего образования нашей системы около 4,6 миллиарда лет назад.

Текущее известное количество астероидов: 794 158.

Большая часть этих древних космических обломков находится на орбите Солнца между Марсом и Юпитером в пределах главного пояса астероидов. Астероиды варьируются в размерах от Весты (530 километров) в диаметре до тел менее 10 метров в поперечнике. Общая масса всех астероидов вместе взятых меньше, чем у Луны Земли.

Большинство астероидов неправильной формы, хотя некоторые из них почти сферические, и они часто изрыты или кратерами. Вращаясь вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, астероиды также вращаются довольно беспорядочно, кувыркаясь на ходу. Более 150 астероидов имеют небольшой спутник (некоторые имеют две луны). Существуют также бинарные (двойные) астероиды, в которых вращаются два каменистых тела примерно одинакового размера, а также тройные астероидные системы.

Состав Астероидов

Существует три типа астероидов и по составу относятся к С -, S-и М-типам.

Самые распространенные астероиды С-типа (хондриты). Они тёмного цвета и состоят преимущественно из глинистых и силикатных пород. Представители этого класса являются древнейшими в нашей Солнечной системе.

S-типы (“каменистые”) состоят из никеля, железа и силикатных пород.

М-типы металлические (никель-железные). Композиционные различия малых тел связаны с тем, как далеко от солнца они образовались. Некоторые испытывали высокие температуры после того, как они сформировались и частично расплавились, при этом железо опускалось к центру и вытесняло базальтовую (вулканическую) лаву на поверхность.

Массивная гравитация самой большой планеты в нашей системе – Юпитера или другим объектом, например, Марсом, изменяют орбиты астероидов, выбивая их из пояса Астероидов и швыряя в космос во всех направлениях по орбитам других планет. Бродячие астероиды и фрагменты астероидов бомбардировали другие планеты в прошлом, тем самым, изменяя эволюцию планет.

Ученые постоянно отслеживают пересекающие Землю астероиды. Их траектории, которые пересекают орбиту Земли. Околоземные астероиды, которые приближаются к Земле на расстояние около 45 миллионов км могут представлять опасность столкновения. Радар является ценным инструментом в обнаружении и мониторинге потенциальной опасности удара.

Классификация Астероидов

Основной пояс астероидов: большинство известных астероидов вращаются в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, как правило, с не очень вытянутыми орбитами. По оценкам, пояс содержит от 1,1 до 1,9 миллиона астероидов диаметром более 1 километра и миллионы астероидов меньшего размера. В начале истории Солнечной системы, гравитация новообразованного Юпитера положила конец образованию планетарных тел в этом регионе и заставила маленькие тела сталкиваться друг с другом, фрагментируя их на астероиды, которые мы наблюдаем сегодня.

Троянцы: эти астероиды делят орбиту с большей планетой, но не сталкиваются с ней, потому что они собираются вокруг двух специальных мест на орбите (называемых точками Лагранжа L4 и L5). Там гравитационное притяжение Солнца и планеты уравновешивается. Троянцы Юпитера образуют самую значительную популяцию троянских астероидов. Считается, что их так же много, как и в поясе Астероидов. Есть троянцы Марса и Нептуна, и NASA объявило об открытии троянца Земли в 2011 году.

Околоземные астероиды: эти объекты имеют орбиты, которые проходят рядом с земной. Астероиды, которые на самом деле пересекают орбитальный путь Земли, известны как земные кроссеры. На сегодняшний день известно 10 003 околоземных астероида. Из них диаметр более 1 километра имеют 861, при этом 1409 астероидов классифицированы как потенциально опасные для Земли.

Источник

Журнал «Все о Космосе»

Астероид

Составное изображение (в масштабе) астероидов, снятых в высоком разрешении. На 2011 год это были, от большего к меньшему: (4) Веста, (21) Лютеция, (253) Матильда, (243) Ида и его спутник Дактиль, (433) Эрос, (951) Гаспра, (2867) Штейнс, (25143) Итокава

Определения

Сравнительные размеры астероида (4) Веста, карликовой планеты Церера и Луны. Разрешение 20 км на пиксель

Главный параметр, по которому проводится классификация, — размер тела. Астероидами считаются тела с диаметром более 30 м, тела меньшего размера называют метеороидами.

В 2006 году Международный астрономический союз отнёс большинство астероидов к малым телам Солнечной системы.

Астероиды в Солнечной системе

Главный пояс астероидов (белый цвет) и троянские астероиды Юпитера (зелёный цвет)

Самым крупным астероидом в Солнечной системе считалась Церера, имеющая размеры приблизительно 975×909 км, однако с 24 августа 2006 года она получила статус карликовой планеты. Два других крупнейших астероида (2) Паллада и (4) Веста имеют диаметр

500 км. (4) Веста является единственным объектом пояса астероидов, который можно наблюдать невооружённым глазом. Астероиды, движущиеся по другим орбитам, также могут быть наблюдаемы в период прохождения вблизи Земли (например, (99942) Апофис).

Общая масса всех астероидов главного пояса оценивается в 3,0—3,6·10 21 кг, что составляет всего около 4 % от массы Луны. Масса Цереры — 9,5·10 20 кг, то есть около 32 % от общей, а вместе с тремя крупнейшими астероидами (4) Веста (9 %), (2) Паллада (7 %), (10) Гигея (3 %) — 51 %, то есть абсолютное большинство астероидов имеют ничтожную по астрономическим меркам массу.

Изучение астероидов

Изучение астероидов началось после открытия в 1781 году Уильямом Гершелем планеты Уран. Его среднее гелиоцентрическое расстояние оказалось соответствующим правилу Тициуса — Боде.

В конце XVIII века Франц Ксавер организовал группу из 24 астрономов. С 1789 года эта группа занималась поисками планеты, которая, согласно правилу Тициуса-Боде, должна была находиться на расстоянии около 2,8 астрономических единиц от Солнца — между орбитами Марса и Юпитера. Задача состояла в описании координат всех звёзд в области зодиакальных созвездий на определённый момент. В последующие ночи координаты проверялись, и выделялись объекты, которые смещались на большее расстояние. Предполагаемое смещение искомой планеты должно было составлять около 30 угловых секунд в час, что должно было быть легко замечено.

По иронии судьбы первый астероид, Церера, был обнаружен итальянцем Пиацци, не участвовавшим в этом проекте, случайно, в 1801 году, в первую же ночь столетия. Три других — (2) Паллада, (3) Юнона и (4) Веста были обнаружены в последующие несколько лет — последний, Веста, в 1807 году. Ещё через 8 лет бесплодных поисков большинство астрономов решило, что там больше ничего нет, и прекратило исследования.

Однако Карл Людвиг Хенке проявил настойчивость, и в 1830 году возобновил поиск новых астероидов. Пятнадцать лет спустя он обнаружил Астрею, первый новый астероид за 38 лет. Он также обнаружил Гебу менее чем через два года. После этого другие астрономы подключились к поискам, и далее обнаруживалось не менее одного нового астероида в год (за исключением 1945 года).

В 1891 году Макс Вольф впервые использовал для поиска астероидов метод астрофотографии, при котором на фотографиях с длинным периодом экспонирования астероиды оставляли короткие светлые линии. Этот метод значительно ускорил обнаружение новых астероидов по сравнению с ранее использовавшимися методами визуального наблюдения: Макс Вольф в одиночку обнаружил 248 астероидов, начиная с (323) Брюсия, тогда как до него было обнаружено немногим более 300. Сейчас, век спустя, 385 тысяч астероидов имеют официальный номер, а 18 тысяч из них — ещё и имя.

В 2010 г. две независимые группы астрономов из США, Испании и Бразилии заявили, что одновременно обнаружили водяной лёд на поверхности одного из самых крупных астероидов главного пояса — Фемиды. Это открытие позволяет понять происхождение воды на Земле. В начале своего существования Земля была слишком горяча, чтобы удержать достаточное количество воды. Это вещество должно было прибыть позднее. Предполагалось, что воду на Землю могли занести кометы, но изотопный состав земной воды и воды в кометах не совпадает. Поэтому можно предположить, что вода на Землю была занесена при её столкновении с астероидами. Исследователи также обнаружили на Фемиде сложные углеводороды, в том числе молекулы — предшественники жизни.

Именование астероидов

Сначала астероидам давали имена героев римской и греческой мифологии, позднее открыватели получили право называть их как угодно — например, своим именем. Вначале астероидам давались преимущественно женские имена, мужские имена получали только астероиды, имеющие необычные орбиты (например, Икар, приближающийся к Солнцу ближе Меркурия). Позднее и это правило перестало соблюдаться.

Получить имя может не любой астероид, а лишь тот, орбита которого более или менее надёжно вычислена. Были случаи, когда астероид получал имя спустя десятки лет после открытия. До тех пор, пока орбита не вычислена, астероиду даётся временное обозначение, отражающее дату его открытия, например, 1950 DA. Цифры обозначают год, первая буква — номер полумесяца в году, в котором астероид был открыт (в приведённом примере это вторая половина февраля). Вторая буква обозначает порядковый номер астероида в указанном полумесяце, в нашем примере астероид был открыт первым. Так как полумесяцев 24, а английских букв — 26, в обозначении не используются две буквы: I (из-за сходства с единицей) и Z. Если количество астероидов, открытых в течение полумесяца, превысит 24, вновь возвращаются к началу алфавита, приписывая второй букве индекс 2, при следующем возвращении — 3, и т. д.

После получения имени официальное именование астероида состоит из числа (порядкового номера) и названия — (1) Церера, (8) Флора и т. д.

Определение формы и размеров астероида

Астероид (951) Гаспра. Одно из первых изображений астероида, полученных с космического аппарата. Передано космическим зондом «Галилео» во время его пролёта мимо Гаспры в 1991 году (цвета усилены)

Современные способы определения размеров астероидов включают в себя методы поляриметрии, радиолокационный, спекл-интерферометрии, транзитный и тепловой радиометрии.

Одним из наиболее простых и качественных является транзитный метод. Во время движения астероида относительно Земли он иногда проходит на фоне отдалённой звезды, это явление называется покрытие звёзд астероидом. Измерив длительность снижения яркости данной звезды и зная расстояние до астероида, можно достаточно точно определить его размер. Данный метод позволяет достаточно точно определять размеры крупных астероидов, вроде Паллады.

Метод поляриметрии заключается в определении размера на основании яркости астероида. Чем больше астероид, тем больше солнечного света он отражает. Однако яркость астероида сильно зависит от альбедо поверхности астероида, что в свою очередь определяется составом слагающих его пород. Например, астероид Веста из-за высокого альбедо своей поверхности отражает в 4 раза больше света, чем Церера и является самым заметным астероидом на небе, который иногда можно наблюдать невооружённым глазом.

Однако само альбедо тоже можно определить достаточно легко. Дело в том, что чем меньше яркость астероида, то есть чем меньше он отражает солнечной радиации в видимом диапазоне, тем больше он её поглощает и, нагреваясь, излучает её затем в виде тепла в инфракрасном диапазоне.

Метод поляриметрии может быть также использован для определения формы астероида, путём регистрации изменения его блеска в процессе вращения, так и для определения периода этого вращения, а также для выявления крупных структур на поверхности. Кроме того, результаты, полученные с помощью инфракрасных телескопов, используются для определения размеров методом тепловой радиометрии.

Классификация астероидов

Общая классификация астероидов основана на характеристиках их орбит и описании видимого спектра солнечного света, отражаемого их поверхностью.

Группы орбит и семейства

Астероиды объединяют в группы и семейства на основе характеристик их орбит. Обычно группа получает название по имени первого астероида, который был обнаружен на данной орбите. Группы — относительно свободные образования, тогда как семейства — более плотные, образованные в прошлом при разрушении крупных астероидов от столкновений с другими объектами.

Спектральные классы

В 1975 году Кларк Р. Чапмен (Clark R. Chapman), Дэвид Моррисон (David Morrison) и Бен Целлнер (Ben Zellner) разработали систему классификации астероидов, опирающуюся на показатели цвета, альбедо и характеристики спектра отражённого солнечного света. Изначально эта классификация определяла только три типа астероидов:

Класс С — углеродные, 75 % известных астероидов.

Класс S — силикатные, 17 % известных астероидов.

Класс M — металлические, большинство остальных.

Этот список был позже расширен и число типов продолжает расти по мере того, как детально изучается все больше астероидов:

Класс A — характеризуются достаточно высоким альбедо (между 0,17 и 0,35) и красноватым цветом в видимой части спектра.

Класс B — в целом относятся к астероидам класса C, но почти не поглощают волны ниже 0,5 мкм, а их спектр слегка голубоватый. Альбедо в целом выше, чем у других углеродных астероидов.

Класс D — характеризуются очень низким альбедо (0,02−0,05) и ровным красноватым спектром без чётких линий поглощения.

Класс E — поверхность этих астероидов содержит в своём составе такой минерал, как энстатит и может иметь сходство с ахондритами.

Класс F — в целом схожи с астероидами класса B, но без следов «воды».

Класс G — характеризуется низким альбедо и почти плоским (и бесцветным) в видимом диапазоне спектром отражения, что свидетельствует о сильном ультрафиолетовом поглощении.

Класс P — как и астероиды класса D, характеризуются довольно низким альбедо, (0,02−0,07) и ровным красноватым спектром без чётких линий поглощения.

Класс Q — на длине волны 1 мкм в спектре этих астероидов присутствуют яркие и широкие линии оливина и пироксена и, кроме того, особенности, указывающие на наличие металла.

Класс R — характеризуются относительно высоким альбедо и красноватый спектром отражения на длине 0,7 мкм.

Класс T — характеризуется низким альбедо и красноватым спектром (с умеренным поглощением на длине волны 0,85 мкм), который похож на спектр астероидов P- и D- классов, но по наклону занимающий промежуточное положение.

Класс V — астероиды этого класса умеренно яркие и довольно близки к более общему S классу, которые также в основном состоят из камня, силикатов и железа (хондритов), но отличаются S более высоким содержанием пироксена.

Класс J — это класс астероидов, образовавшихся, предположительно, из внутренних частей Весты. Их спектры близки к спектрам астероидов V класса, но их отличает особо сильные линии поглощения на длине волны 1 мкм.

Следует учитывать, что количество известных астероидов, отнесённых к какому-либо типу, не обязательно соответствует действительности. Некоторые типы достаточно сложны для определения, и тип определённого астероида может быть изменён при более тщательных исследованиях.

Проблемы спектральной классификации

Изначально спектральная классификация основывалась на трёх типах материала, составляющего астероиды:

Класс С — углерод (карбонаты).

Класс S — кремний (силикаты).

Класс M — металл.

Однако существуют сомнения в том, что такая классификация однозначно определяет состав астероида. В то время, как различный спектральный класс астероидов указывает на их различный состав, нет никаких доказательств того, что астероиды одного спектрального класса состоят из одинаковых материалов. В результате учёные не приняли новую систему, и внедрение спектральной классификации остановилось.

Распределение по размерам

Количество астероидов заметно уменьшается с ростом их размеров. Хотя это в целом соответствует степенному закону, есть пики при 5 км и 100 км, где больше астероидов, чем ожидалось бы в соответствии логарифмическому распределению.

| D | 100 м | 300 м | 500 м | 1 км | 3 км | 5 км | 10 км | 30 км | 50 км | 100 км | 200 км | 300 км | 500 км | 900 км |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| N | 25 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 750 000 | 200 000 | 90 000 | 10 000 | 1100 | 600 | 200 | 30 | 5 | 3 | 1 |

Образование астероидов

Считается, что планетезимали в поясе астероидов эволюционировали так же, как и в других областях солнечной туманности до того времени, пока Юпитер не достиг своей текущей массы, после чего вследствие орбитальных резонансов с Юпитером из пояса было выброшено более 99 % планетезималей. Моделирование и скачки распределений скоростей вращения и спектральных свойств показывают, что астероиды диаметром более 120 км образовались в результате аккреции в эту раннюю эпоху, в то время как меньшие тела являются осколками от столкновений между астероидами во время или после рассеивания изначального пояса гравитацией Юпитера. Церера и Веста приобрели достаточно большой размер для гравитационной дифференциации, при которой тяжёлые металлы погрузились к ядру, а кора сформировалась из более лёгких скальных пород.

В модели Ниццы многие объекты пояса Койпера образовались во внешнем поясе астероидов, на расстоянии более чем 2,6 а.е. Большинство из них были позже выброшены гравитацией Юпитера, но те, что остались, могут быть астероидами класса D, возможно, включая Цереру.

Опасность астероидов

Несмотря на то, что Земля значительно больше всех известных астероидов, столкновение с телом размером более 3 км может привести к уничтожению цивилизации. Столкновение с телом меньшего размера (но более 50 метров в диаметре) может привести к многочисленным жертвам и гигантскому экономическому ущербу.

Чем больше и тяжелее астероид, тем большую опасность он представляет, однако и обнаружить его в этом случае гораздо легче. Наиболее опасным на данный момент считается астероид Апофис, диаметром около 300 м, при столкновении с которым в случае точного попадания может быть уничтожен большой город, однако никакой угрозы человечеству в целом такое столкновение не несёт.

1 июня 2013 года астероид 1998 QE2 приблизился на самое близкое расстояние к Земле за последние 200 лет. Расстояние составило 5,8 млн километров.

Троянские астероиды — группа астероидов, находящихся в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 в орбитальном резонансе 1:1 любых планет.

Первые астероиды этого типа были обнаружены у Юпитера. Эти астероиды называют по именам персонажей Троянской войны, описанных в Илиаде.

Кроме троянцев Юпитера известны троянцы Марса, Нептуна, Урана и Земли.

Троянские астероиды Земли — гипотетическая группа астероидов, находящихся близ точек Лагранжа L4 и L5 системы Земля−Солнце и, таким образом, движущиеся вокруг Солнца вдоль орбиты Земли в 60° впереди (L4) или позади (L5) неё. При наблюдении с Земли, они располагались бы на небе в 60° позади или впереди Солнца.

Первоначально было открыто несколько астероидов, движущихся в резонансе 1:1 с Землёй, например, (3753) Круитни. Такие астероиды не являются троянскими, поскольку движутся не в точках Лагранжа L4 и L5.

В 2010 году у Земли был обнаружен первый троянский астероид — 2010 TK7. Это небольшой объект, его диаметр — около 300 метров. Он обращается вокруг точки L4, выходя из плоскости эклиптики. В точке L5 троянских астероидов пока не обнаружено.

Троянские астероиды Марса — это группа астероидов, движущаяся вокруг Солнца по орбите Марса в 60°, впереди L4 или позади L5 него, находясь в одной из двух точек Лагранжа марсианской орбиты.

В настоящее время в этой группе известно только пять троянских астероидов Марса:

в точке L4:

(121514) 1999 UJ7

в точке L5:

(5261) Эврика

(101429) 1998 VF31

(311999) 2007 NS2

2001 DH47

Троянские астероиды Юпитера — это две крупные группы астероидов, движущихся вокруг Солнца почти в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 Юпитера в орбитальном резонансе 1:1. Эти астероиды называют по именам персонажей Троянской войны, описанных в Илиаде.

Существует традиция называть астероиды вокруг точки L4 именами греческих героев, а вокруг точки L5 — защитников Трои. Гектор и Патрокл оказались «не на своих местах», поскольку эта традиция сложилась позже.

«Ахейский лагерь» (или «Греки»): (588) Ахиллес, (624) Гектор, (659) Нестор, (911) Агамемнон, (1143) Одиссей, (1404) Аякс, (1437) Диомед, (1583) Антилох, (1647) Менелай и др. Опережают Юпитер на 60°.

«Троянский лагерь» (или собственно «Троянцы»): (617) Патрокл, (884) Приам, (1172) Эней, (1173) Анхис, (1208) Троил и др. — отстают на 60°.

Всего на октябрь 2010 года открыто 1733 троянцев в точке L5 и 2793 греков в L4. По состоянию на начало 2015 года в обеих группах обнаружено 6178 троянских астероидов Юпитера.

Троянские астероиды Урана — это группа астероидов, движущаяся вокруг Солнца вдоль орбиты Урана в 60° впереди (L4) или позади (L5) неё, обращаясь вокруг одной из двух точек Лагранжа системы Уран-Солнце.

Первоначально считалось, что у Урана и Сатурна не может быть троянцев, так как Юпитер давно должен был притянуть к себе все находящиеся в этих областях небесные тела.

В 2013 году было объявлено об открытии у Урана первого троянского астероида — 2011 QF99. 2011 QF99 — небольшой объект, диамером 60 км (при альбедо равном 0,05). Обращается вокруг точки L4. В точке L5 троянских астероидов Урана пока не обнаружено.

Троянские астероиды Нептуна (англ. Neptune trojan) — это группа астероидов пояса Койпера, движущаяся вокруг Солнца по орбите Нептуна в 60°, впереди — точка L4 или позади — точка L5 него, находясь в одной из двух точек Лагранжа орбиты Нептуна. В настоящее время известно только девять астероидов данной группы, шесть из которых находятся вблизи точки Лагранжа L4, которая лежит в 60° впереди планеты на расстоянии около 5 млрд км от Нептуна. Были названы так по аналогии с троянскими астероидами Юпитера.

Впервые астероид этой группы был обнаружен в 2001 году во время проведения программы «Глубокий обзор эклиптики», организованной НАСА, но выделить их в отдельную группу астероидов удалось лишь в 2003 году. Большую важность для астрономов имело открытие астероида 2005 TN53, сделанное в 2005 году. Особенность этого астероида состоит в том, что он имеет очень большой (более 25°) наклон орбиты к эклиптике, что может свидетельствовать о довольно большой группировке астероидов в этой области, ведь многие троянские астероиды Юпитера имеют наклон и вовсе до 40°. Астрономы считают, что количество крупных троянских астероидов из группы Нептуна, размеры которых в среднем около 100 км, будет на порядок превышать число троянских астероидов из группы Юпитера.

Ещё два астероида 2005 TN74 и 2007 RW10 первоначально при открытии были отнесены к данной группе астероидов, но впоследствии были исключены из неё.

В 2010 году «Центр малых планет» сообщил об открытии первого троянского астероида Нептуна в точке L5, им оказался астероид 2008 LC18. Выявить астероиды вблизи точки L5 очень сложно, так как в настоящее время вид на область этой точки близок к яркой окрестности центра нашей галактики Млечный путь, где находится очень большое количество звёзд, в связи с чем открытие слабых неярких объектов в этой области сильно затруднено.

29 апреля 2011 года был открыт астероид 2011 HM102, который оказался, троянским астероидом Нептуна. Это третий троянский астероид Нептуна принадлежащий отстающей от планеты на 60° точке Лагранжа L5. В конце 2013 года автоматическая межпланетная станция НАСА «Новые горизонты» прошла в 1,2 а. е. от троянского астероида Нептуна 2011 HM102, однако, никакие наблюдения не проводились так как уже шла подготовка выхода к Плутону.

В июле 2015 года было сообщено об открытии камерой DECam телескопа имени Виктора Бланко 11-го и 12-го троянцев Нептуна — 2014 QO441 и 2014 QP441. Таким образом, число троянцев в точке L4 Нептуна увеличилось до 9. Также этим обзором было обнаружено 20 других объектов, получивших обозначения Центра малых планет, в том числе 2013 RF98, обладающий одним из самых больших периодов обращения.

Кентавры — группа астероидов, находящихся между орбитами Юпитера и Нептуна, переходная по свойствам между астероидами главного пояса и объектами пояса Койпера (также по некоторым свойствам похожи на кометы).

Объектам этой группы даются имена кентавров античной мифологии.

Первым открытым кентавром был Хирон (1977). При приближении к перигелию у него наблюдается кома, характерная для комет, поэтому Хирон считается по классификации одновременно и кометой (95P/Chiron), и астероидом (2060 Chiron), хотя он существенно больше типичной кометы.

Источник