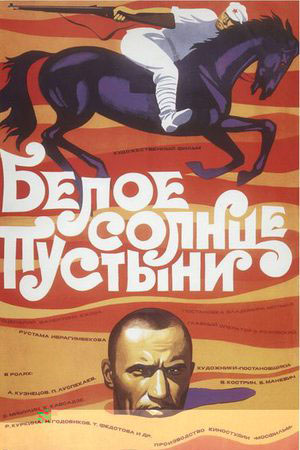

Белое солнце пустыни (1969)

Регистрация >>

В голосовании могут принимать участие только зарегистрированные посетители сайта.

Если вы уже зарегистрированы — Войдите.

Вы хотите зарегистрироваться?

новое сообщение

отзывы

№1085 Грачи прилетели

Почему подпоручик Семён бегает с самурайским мечом,.

..это зрители спрашивают на другой ветке, где Владимир Кадочников.

. Для ВОВ Сухов будет староват. А своей активной деятельностью в межвоенный период (перевыполнение плана по раскулачиванию, отъёма последнего у своих же и уничтожению «врагов народа») он к тому времени уже, наверняка, заработает должность председателя колхоза (если свои же не грохнут). Так что в лучшем случае — подпольщиком каким

Хранитель

Лебедев за мгновение до своей гибели обращается взволнованно и возмущённо к Абдулле, держит в руках икону.

Но икона — перевёрнута вниз, и это непонятно.

Лебедев не мог не заметить, допустить, ..что держит перевёрнутое изображение.

И тогда вопрос к авторам фильма, какой смысл , почему ^пропустили^ такой кадр.

Не только товарищ Сухов,

но и реальная личность, выдающийся русский поэт — футурист Велимир

Хлебников был в то время в тех прикаспийских просторах, . и даже побывал в

Иране.

Не помню точно , кажется у Виктора Шкловского есть художественная фраза, как ^голодный

Хлебников идёт-бредёт вдоль побережья Каспия^

Источник

Караул усталых: почему «Белое солнце пустыни» любимо зрителями и сегодня

50 лет назад, 14 декабря 1969 года, зрители (пока, впрочем, избранные — в широкий прокат картина вышла лишь в марте 1970-го) впервые увидели «Белое солнце пустыни», едва ли не самый популярный и любимый фильм, когда-либо снятый на русском языке. Журналист Алексей Королев для «Известий» попробовал разобраться в тайной механике, с помощью которой режиссеру Владимиру Мотылю удалось добиться столь ошеломляющего успеха.

На фронтире

«Первый советский вестерн, или, точнее, истерн» — формулировка, утвержденная еще советскими киноведами, столь же неполна, как и почти любое безапелляционное жанровое определение. Вестерн — конечно, не только остросюжетное кино с лошадьми, кольтами и бескрайними просторами. Вестерн — это в первую очередь кино о фронтире, о границе обитаемого мира и выживании на этой границе.

У Советского Союза тоже был свой фронтир — вся огромная имперская Азия от Прикаспия до Чукотки, — и, разумеется, боевики о советском фронтире снимали задолго до «Белого солнца пустыни». В том числе и вполне выдающиеся вроде «Дороги» (1955) Александра Столпера, действие которой происходит в условном Горном Бадахшане, или снятые в том же году «Следы на снегу» Адольфа Бергункера, где герои гоняют бандитов по заснеженной якутской тундре. Да и басмачей на экраны привел, разумеется, не Мотыль: достаточно вспомнить «Джульбарса» (1935) или «Тринадцать» (1936). Однако отчего-то именно безыскусной до неправдоподобия истории про спасение уставшим от бесконечной войны дембелем брошенного в пустыне бандитского гарема выпало стать эталоном жанра, его непокоренной вершиной и просто очень хорошим, да что там — великим фильмом.

Тому есть несколько объяснений — но самые поверхностные, типичные для кинематографа тут не работают. Владимир Мотыль — крепкий профи, что впоследствии доказал «Звездой пленительного счастья», но вовсе не столп кинорежиссуры. Да, почти все актеры сыграли тут свои лучшие роли — но положа руку на сердце единственным настоящим виртуозом в этой компании был Луспекаев. Фабула и драматические ходы вроде бы тоже не производят сногсшибательного впечатления, диалоги балансируют на грани анекдота: это сейчас «Мне за державу обидно» высекают в граните, а фраза-то, если вдуматься, таким пафосом отдает, что ей едва не перестаешь верить. Отчего же получилось то, что получилось?

Утомленные солнцем

Начать придется все-таки со сценария. Его переписывали многократно, выкидывали целые эпизоды, правили и вставляли вновь. Известно, что писем к Катерине Матвеевне ни в одном из вариантов не было, их придумал Мотыль, чтобы разбавить революционную героику (он же снимал не истерн, а «приключенческий историко-революционный фильм») фольклорным элементом, а сочинил — Марк Захаров.

Но, честное слово, не в фольклоре дело. Давайте просто вспомним персонажей фильма и зададим себе простой вопрос: а где злодей? Где главный движитель любого вестерна, антагонист, на фоне которого так выигрышно смотрится главный герой? Абдулла? Полноте — ну какой он злодей. Так, что называется, не сошлись во взглядах — с Суховым по вопросу эмансипации, с Верещагиным — о границах дозволенного в период всеобщей анархии. Спрятанный в броню подаренного англичанами френча и собственной едкой иронии человек, который, конечно, преступник — но где нам найти ангелов в том времени и месте? Разве Абдулла бессмысленно жесток? Патологически лжив? Разве он предатель? Он ведь, в сущности, даже не басмач, не идейный враг новой власти — просто контрабандист, решающий извлечь свой небольшой гешефт от царящего вокруг бардака.

Вестерн без антигероя? Да разве такое бывает? Бывает — и, что удивительно, в лучших образцах жанра вроде фильма «Хороший, плохой, злой» Серджио Леоне, где, как известно, Хороший вовсе не так уж хорош, Плохой вызывает не меньше сочувствия, чем Хороший, а Злой вообще самый симпатичный персонаж. Неизвестно, видел ли Мотыль фильм Леоне, но совпадение получилось просто поразительным. (Разумеется, настоящий злодей в «Белом солнце» есть — это Джавдет, да вот только он на экране не появляется).

Кахи Кавсадзе в роли Абдуллы (справа)

Вторая важная вещь, которая сделала фильм Мотыля шедевром, — фантастически точная интонация нарратива, в первую очередь — нарратива актерского. Действие происходит в 1920 или 1921 году. Окончена тяжелейшая, кровавая война, которая, в общем, шла не с 1918-го даже, а с 1914 года. И единственное чувство, которое объединяет всех героев фильма, — нечеловеческая усталость. Устал от бесконечного сражения Сухов, устал от хаоса и падения государственных институтов Верещагин, невероятно, до обморока устала его жена. Утомлен своей нескончаемой и даже ему самому кажущейся бессмысленной вендеттой Саид. Да и Абдулле уже, в общем, ничего не нужно, ни контрабанды, ни гарема, ни свободы. Среди желтой песчаной пыли несколько смертельно усталых мужчин устраивают свои довольно-таки частные разборки — идеальный, классический ход вестерна, куда более важная его составляющая, нежели все кольты и кони.

Выдержанное, крепкое

Известно, что «Белое солнце пустыни» задумывалось как чисто коммерческая история, финансировалось по остаточному принципу (в тот год все силы советской киноиндустрии были брошены на киноэпопею «Освобождение») и снималось с тем особым разгильдяйством, которое присуще всем проектам, осуществляемым по принципу «с бору по сосенке». На площадке царила анархия, сопровождавшаяся эксцессами алкогольного характера, не только в массовке, но и в эпизодах снималась толпа любителей (например, почти все жены Абдуллы и его нукеры — непрофессиональные актеры), погиб один из каскадеров. Фильм едва не закрыли из-за перерасхода бюджета, и он категорически не понравился в Госкино. Дальше начинаются легенды про Брежнева, который пришел в восторг (а вслед за ним и остальные зрители), но не в Брежневе суть. Знаете, какое место фильм Мотыля занял в советском кинопрокате в 1970 году? Десятое. Уступив не только монструозному «Освобождению» и задорному «Черному тюльпану», но и унылейшему «Послу Советского Союза» и таким произведениям искусства, как «Мазандаранский тигр» иранского производства и пакистанская «Сайха». Более того, в ежегодном опросе журнала «Советский экран» только 4% зрителей назвали «Солнце» лучшим фильмом года — и столько же. худшим.

Источник

Секреты кино. Белое солнце пустыни. Заключение.

Фильм «Белое солнце пустыни» — это «Черный квадрат» отечественного кино.

Казалось бы — простой сюжет, ясные герои, однако фильм приковывает внимание и заставляет говорить о себе до сих пор.

В фильме предполагался другой финал, и он был даже снят: Абдулла погибает в перестрелке на баркасе, раненный Верещагин доплывает до берега.

Если провести очередной мысленный эксперимент и представить себе такой сюжет, можно предположить — фильм лишился бы мощного эмоционального «крюка».

В качестве иллюстрации поделюсь личными переживаниями.

В 1934 году был снят фильм-классика, фильм-эпоха «Чапаев». В конце герой фильма — Василий Иванович Чапаев — спасаясь от врага, пытается переплыть реку. С берега по нему строчит пулемет.

Пули выбивают фонтанчики все ближе и ближе, вот уже Чапаев ранен и…

— Врешь, не возьмешь.

Известная, ставшая классической, сцена в кино.

На пределе эмоционального накала зрительского зала, не дождавшись спешащей подмоги, Чапаев, сраженный пулей, тонет.

Зрители старших поколений рассказывали, как они ходили в кино несчетное количество раз, надеясь, что в этот-то раз Чапаев выплывет. Точно выплывет. Как зал кричал:

И выходили из зала в слезах.

Время от времени по стране прокатывался слух — по просьбам зрителей выпустили переделанный фильм — в котором Чапаев спасется — и люди снова шли в кинотеатр.

Но история безжалостна — реальный Чапаев погиб, фильма с переделанным финалом не было.

В начале Великой Отечественной Войны для поднятия духа войск было снято небольшое продолжение (как бы сейчас сказали — сиквел) фильма «Чапаев». В фильме Чапаев с перебинтованной рукой выходил на коне из реки на берег и говорил пламенную речь, адресованную солдатам.

В начале 70-х годов это продолжение показали в какой-то телепередаче и я (мне было около 10—12 лет) испытал огромное разочарование. Погибающий Чапай был героем, выживший — натянутым, вынужденным и, самое главное, неубедительным решением. Для агитационного фильма такой прием допустим, в контексте того времени и тех сложных для страны событий он сыграл свою важную роль в подъеме духа бойцов Красной Армии. Но в оригинальном фильме «благополучный» финал значительно обесценил бы главную идею фильма — насколько тяжело и трагически доставалась победа; сопереживая погибающему на экране Чапаю мы, зрители, осознавали это искренне и глубоко.

Честный сюжет не может играть в поддавки со смертью.

Пересматривая в очередной раз «Белое солнце пустыни» — во время драки на баркасе каждый из нас ощущает в себе то самое:

— Павел Артемич, прыгай! Плыви, Павел Артемич!

В этом — и напряжение, и сопереживание — Прыгай, Верещагин, выплывай!

Сцена на баркасе — наивысшего накала, явная угроза (басмачи) объединилась с угрозой скрытой (взрывчатка с подожженным бикфордовым шнуром), время сжимается до предела.

И конечно, зритель переживает о том, что смерть Верещагину волей случая неожиданно грозит от союзников и друзей Верещагина — Сухова и Петрухи, ради которых он и ввязался в эту историю.

По своему значению такой эпизод значительно сильнее «благополучного» варианта финала.

Можно предположить — фильм получился бы хорошим и с живым Верещагиным. Но именно взрыв баркаса из-за нелепого стечения обстоятельств прервавший жизнь героического таможенника придал фильму колоссальную эмоциональную мощь.

Герой, бившийся за справедливость, погиб несправедливо, зритель оказывается в западне своих чувств!

Вспомним еще раз сцену, когда Верещагин узнал о смерти Петрухи.

Отставной, уже пожилой таможенник не обязан входить в конфликт между бандитом и новой властью, он тихо жил в своем уютном доме с павлинами, он заслужил эту спокойную жизнь. Сложно было бы его осудить, останься он в стороне.

— Ты свое отвоевал, хватит! — говорит ему Настасья.

Уже нет державы, которой он служил, нет царя, которому он присягал.

По сути Сухов, являясь красноармейцем, представителем новой власти, которая свергла царя, ему враг, а Абдулла, хозяин своей земли, который борется с иноземцами — его союзник.

Верещагин вполне мог махнуть рукой и сказать:

— А, разбирайтесь сами… — и уйти домой к жене.

И тогда он останется жив, а Сухов и жены Абдуллы сгорят заживо.

Верещагин встал на сторону Сухова — представителя новой власти, новой державы. Общее понимание Добра и Зла объединило двух героев, двух, по сути, антагонистов — хоть и бывшего, но царского офицера и явно происходящего из простолюдин рядового Красной Армии.

И самое главное общее — Родина! Казалось бы — забывшая про одного и закинувшая в далекую пустыню другого — она у них одна, они оба неподдельно полны любви к ней.

Первая репетиция эпизода, Сухов во всей экипировке заходит в дом Верещагина на счет пулемета.

— Владимир Яковлевич, русский человек не сможет не снять фуражку, придя в дом, — говорит художник Бэлла Семеновна Маневич, она работала на первой части съемок фильма.

— Сухов — революционер, а Верещагин — представитель хоть и бывшей, но царской власти. Поэтому он не будет снимать перед ним фуражку, — сказал Мотыль.

В этом правда характера — у Сухова своя, у Верещагина, который принял его таким, какой он есть — своя. Он лишен спеси, ему важен человек, а к таким условностям он равнодушен и позже без разговоров выкинет в окно подпоручика, который придавал им слишком большое значение.

Несмотря на разность характеров, и Веращагин, и Сухов имели общие понятия справедливости, простую, но глубокую народную мудрость: помогать, выручать своих, защищать слабых — хоть ценой жизни — в опасную минуту, быть верным — жене и Родине. Таким же был и Петруха, в своей небольшой роли успевший проявить храбрость и беззаветность, честность, и благородство.

Их характеры содержат архетипические черты русского человека, отложившиеся в героях народных сказок. Фильм — тоже своего рода сказка, созданная современными средствами в реалиях исторических событий, которые успели стать былинными.

— Я считаю, что «Белое солнце пустыни» не имеет отношения к кинематографу, это мистерия, сделанная, причем, несознательно, неосознанно авторами… — сказал в интервью для этой книги художник-постановщик фильма Валерий. Петрович Кострин. — Почему космонавты его любят. Вот Сухов — одинокий герой, которому неоткуда ждать помощи, он один на один с врагом… Народный философ, былинный персонаж из сказки. Космонавты — это тоже одинокие герои наедине с тем неизвестным, что их ждет на орбите. Герой с верой идет навстречу опасности и побеждает.

Понятные, узнаваемые образы, лаконичный сюжет в аскетических пейзажах, дополненный продуманным визуальным решением сделали фильм настоящим культурным феноменом, признанным шедевром киноискусства.

КОСМОС И БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ

Как известно, у фильма был непростой путь к зрителю — приемная комиссия так и не выдала допуск к прокату.

На счастье режиссера в зрительном зале одного из первых закрытых просмотров был космонавт Алексей Архипович Леонов, который тогда был в должности заместителя начальника Центра подготовки космонавтов. В тот период в Центре готовились экипажи для первого длительного полета, поэтому космонавты находились в условиях жесткого карантина. Алексей Архипович под свою ответственность договорился с директором Рязанской кинокопировальной фабрики о показе одной копии в кинотеатре Центра..

Однажды Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев пригласил в гости группу космонавтов на свою дачу в Завидово, где Леонов в беседе с ним упомянул о фильме и рекомендовал его непременно посмотреть.

Брежнев тут же позвонил председателю Госкино. Фильм был немедленно доставлен к нему на дачу и привел в восторг Генерального Секретаря. После чего фильму был разрешен прокат и в первый же год его посмотрели больше 50 миллионов зрителей.

БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ И КОСМОС.

Очень много легенд ходит относительно традиции космонавтов — непременно посмотреть фильм перед полетом.

Одна из распространенных — что по фильму космонавтов учат приемам работы с камерой.

Мне она представляется сомнительной, допускаю — несколько раз в таком качестве можно было бы посмотреть и какие-то другие фильмы. Но никакой учебный фильм невозможно заставить смотреть — вот уже больше 40 лет.

Более точной можно принять другую гипотезу.

Фильм был готов в 1970-м году.

30 июня 1971 года погиб экипаж корабля Союз-11 — Г.Добровольский, В.Волков, В.Пацаев. В целом, это был тяжелый период для советской космонавтики — гибель В.Комарова на Союзе-1, серия неудач на орбите, гибель при посадке Союза-11.

Причина — разгерметизация. Чтобы поднять на орбиту экипаж из 3 человек, корабль максимально облегчали и, считая его уже достаточно надежным, решили запускать космонавтов без скафандров и прилагающихся систем автономного жизнеобеспечения. После катастрофы Союза-11, скафандры решено было вернуть, но экипаж пришлось сократить до 2х человек.

Через полтора года — 27 сентября 1973 года на Союзе-12 отправлялись В.Лазарев и О.Макаров.

Первый полет после катастрофы — всегда несет дополнительное эмоциональное напряжение. Чтобы поддержать космонавтов, было решено устроить показ какого-нибудь кино. И при выборе фильма большинство проголосовало за запомнившееся «Белое солнце пустыни».

Полет прошел удачно. А уже на земле, когда у космонавтов спросили — тяжело ли было им в космосе вдвоем, они ответили:

— С нами был 3-й участник экипажа — товарищ Сухов.

Люди опасных профессий стремятся сохранить ритуалы — с одной стороны есть незыблемое правило «работает — не трогай», с другой — ритуал дает возможность убедиться — все сделано правильно и все будет хорошо.

Так фильм, вошедший в программу подготовки первого успешного полета после катастрофы, стал неизменным пунктом предполетного ритуала, фирменное «посидеть на дорожку» отечественной космонавтики.

Каждый из героев фильма — Сухов, Верещагин, Петруха, Саид — несут в себе важные архетипы нашего коллективного, многонационального сознания, состоящего из разных культур, поколений и непростых судеб.

Непростые судьбы были и у авторов и участников фильма, большинство из которых прошли войну и репрессии. Коллективная авторская честность создала честных героев с честными судьбами — именно поэтому этот фильм и был выбран космонавтами, которым предстоял опасный испытательный полет.

И здесь уместно еще раз процитировать Валерия Петровича Кострина, художника-постановщика фильма «Белое солнце пустыни»:

— Я считаю, что «Белое солнце пустыни» не имеет отношения к кинематографу, это мистерия, сделанная, причем, несознательно, неосознанно авторами. Это мое мнение. Судьба поворачивала по руслу. На роль Сухова был утвержден Юматов, на нем настаивало руководство Госкино, но он не подходил для этого кино — это получился бы вестерн — и судьба отворачивает его от фильма! Не Мотыль, не кто-то другой — судьба! Юматов — это, по фактуре — герой гражданской войны, а Кузнецов — если говорить о фактуре — народный философ, былинный персонаж из сказки. Ведь по сути «Белое солнце пустыни» — это лубок.

— Почему космонавты его любят. Вот Сухов — одинокий герой, которому неоткуда ждать помощи, он один на один с врагом. Космонавты — это тоже одинокие герои наедине с тем неизвестным, что их ждет на орбите. Герой с верой идет навстречу опасности и побеждает.

— Я убежден — Мотыль снимал не зная, ЧТО он снимает. Я не обижаю его, но он не ведал, что у него получится шедевр. Никто не ведал. Он и сам это говорил.

— Фильм не зря возник в преддверии развала СССР, он возник, чтобы сцепить, укрепить всех нас — не идеологией большевиков или еще каких-то людей, а через каждого человека стянуть нас в какую-то общность. Это, видимо, подпитка законом Космоса пути, по которому идет Россия.

Не спалось, сел выложить заключительную часть серии записок о фильме, и увидел в новостях сообщение — Петруха ушел.

Теперь вы там снова вместе, за одним столом — Федор Иванович Сухов, Павел Артемич Верещагин и лихой беззаветный Петруха.

Пусть тебе там, наконец-то, откроется личико — не Гюльчатай, а того тепла и света, которое не досталось здесь.

Найдены дубликаты

Всё о кино

10.4K пост 37.8K подписчиков

Правила сообщества

1. Запрещено нарушать основные правила Пикабу (нет спаму, оскорблениям, вбросам, рекламе, политике).

2. Запрещены посты не по теме, посты о поиске фильмов и неинформативные посты (в том числе посты в стиле «Сегодня день рождения у . «, «сегодня прошло N лет со дня выхода фильма . « и тому подобные, не несущие никакой информации помимо самой даты). В случае несоответствия тематике сообщества или неинформативности пост будет удален в общую ленту.

3. Категорически запрещены спойлеры без специального тега или предупреждения как в постах, так и в комментариях.

4. Ставьте корректные теги при создании поста и указывайте в названии суть. Для постов с видеообзорами обязательно указывать тег «видеообзор». Для постов с видео c Youtube рекомендуется указывать название канала в тегах и небольшое описание, чтобы было понятно о чём это видео.

5. Запрещено целенаправленное разжигание негатива с отсутствием всякой аргументации. Авторы регулярных токсичных и агрессивных комментариев будут блокироваться. Давайте поддерживать дружественную атмосферу и уважать друг друга.

6. Будьте грамотны при составлении поста. В случае множественных ошибок в тексте пост будет удален в общую ленту, а автор, в случае неоднократного несоблюдения правил, заблокирован.

7. В сообществе не приветствуются фейки, вбросы, теории заговора, конспирология и параноидальные бредни.

По сути Сухов, являясь красноармейцем, представителем новой власти, которая свергла царя, ему враг, а Абдулла, хозяин своей земли, который борется с иноземцами — его союзник.

Подскажите пожалуйста, какого именно царя свергли большевики?

Лол, резонный вопрос, кстати)

Не хочу обидеть автора, прекрасный пост, за одним исключением.

=По сути Сухов, являясь красноармейцем, представителем новой власти, которая свергла царя, ему враг, а Абдулла, хозяин своей земли, который борется с иноземцами — его союзник.=

Здесь полное непонимание сути служивого человека. Дело обстоит с точностью до наоборот. Для бывшего таможенника Абдулла — враг. Враг именно потому, что он, занимаясь вывозом ценностей за границу — вредит власти и стране. При любой власти в стране ! Поэтому в итоге Верещагин и становится на сторону действующей власти, особенно когда к чувству долга перед страной добавляются личные мотивы.

Автору ещё раз спасибо за пост.

Пока он был на службе — да, Абдулла враг.

А на тот момент безвременья:

— Мне все едино — что ты, что Абдулла.

Не хочется писать длинно, но это психологически — простая подводка к отказу.

ну. вот в этом-то и порылась собака — если коротко, то возникают разночтения, если длинно — то, действительно, не хочется.

но насколько все это существенно в контексте того, о чем я рассказываю в статьях.))

В любом случае — спасибо за добрые слова, их здесь мало кто говорит, поэтому и ценнее!

🙂

Я очень ценю посты, когда автор вложил в них душу и мысли, оставил след своей личности. Копипастеры мне сугубо безразличны.

Спасибо, что Вы высказали свои мысли — безотносительно несовпадения наших взглядов.

Вот под чем я подпишусь, что фильм — шедевр. Это вневременное. Вне властей и государств.

Нет больше Петрухи. Убили Петруху.

да, вот так вышло. очень расстроила новость.

Светлой памяти актеру и человеку!

Саид: табачку бы

Сухов: яж тебе уже сыпал

«Фильм не зря возник в преддверии развала СССР» . Если считать от ревоюции, то СССР просуществовал 74 года, а юридически и того меньше. Называть время за 21 год до развала преддверием — это круто. Отсыпь травы, преддверие.

это было именно преддверие — заканчивалась золотая эпоха СССР, дальше был застой и развал. Не надо смотреть на это юридически, это слова художника-постановщика, человека большой судьбы, долгой жизни и серьезного возраста, он имеет право на такие метафоры и обобщения.

максимум до 75 года. но уже с 72-го года чувствовалось — движения не происходит, и признаки деградации системы тоже были уже видны.

но это все частности, главного метафорического смысла фразы не отвергающие.

Отличная серия постов, но впечатление смазано повторами и ляпами. Пример на скриншотах – один из нескольких. Про «преддверие» развала и «союзника» Абдуллу уже писали в других комментах.

Но все равно спасибо. Читать про кино в таком ключе интересно. У тебя получаются не стандартные подборки фактов про кино, кочующих по интернету, а отличный разбор, анализ. Сравнение «хороший кадр» / «посредственный кадр» очень хорошо работает. Действительно вкусняшки 🙂

с повторами вот какая история.

Весь этот цикл — это фрагменты моей книги, и изначально я предполагал ограничиться 3-мя постами. Но в процессе случилось все согласно анекдоту:

— Донцова хотела только расписать ручку, а написала целый роман.

🙂

В общем, написалась целая глава для книги — давно откладывались в голове несколько абзацев и все не было повода их изложить.

Спасибо за добрые слова!

Скоро будут посты о других эпизодах из других фильмов, там повторов, надеюсь, не будет.))

Особенно после смерти Петрухи приковывает внимание, да?

см. мой комментарий буквально на одну ступеньку выше.

Вот так, зашел на пикабу, и уже смотрю фильм-шедевр. Спасибо тебе, автор поста.

И ведь знаю, что не спрыгнет.

Спасибо за добрые слова!

Я очень рад, что статьи дали такой повод.

Большое авторское спасибо!

Фигурка «Красноармеец Сухов»

Всем привет. Закончил окраску оловянной фигурки красноармейца Сухова в масштабе 1:32 производства компании «Ратник», высота фигурки с подставкой 73 мм. Фигурка имеет большее портретное сходство с героем фильма «Белое солнце пустыни» нежели таможенник Верещагин того же производителя. Ну и окрас вышел у меня получше.В окраске использовались грунт алкидный «KUDO», краски акриловые «Звезда», финиш лак матовый «Tamiya». В фотографии тоже потренировался, но всё равно прошу сильно тапками не кидать, ибо до совершенства в фотографии мне ещё очень далеко. В этот раз вновь провал со светотенью не передает фотография все оттенки хоть убей.

«Белое солнце пустыни»

Сейчас хочу рассказать ещё об одном своём любимом фильме.

Бесконечная пустыня, боец Сухов, прикуривающий с динамитной шашки, нескладный Петруха с вечно заклинивающей трехлинейкой, обаятельный Верещагин, с надоевшей черной икрой и знаменитыми песнями-балладами, ловкий Саид с незабвенным «Стреляли», злодей Абдулла со своей бандой, любознательная Гульчатай, играющая с черепахою…

Фильм «Белое солнце пустыни», ставший одним из памятников советского кинематографа, вышел на экраны 30 марта 1970 года, однако его съемкам и выходу в прокат мешало множество обстоятельств, а окончательное решение о судьбе картины принял лично генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Путь к зрителю одного из главных фильмов для понимания советской культуры «Белое солнце пустыни» оказался более чем тернист — худсовет требовал вносить правки в сценарий, на съемках погиб один из каскадеров, а техническое оснащение съемочной группы было крайне скудным, так как основные ресурсы кинематографа СССР в тот момент были задействованы на съемках военной эпопеи «Освобождение».

Проблемы возникали и на стадии подбора актеров, который начался в январе 1968 года. Из всех кто, пробовался на главную роль красноармейца Федора Сухова, режиссер Владимир Мотыль отобрал двух претендентов — Анатолия Кузнецова и Георгия Юматова, сделавшего себе имя еще в 1950-х годах. И если Кузнецов, испытывавший пресыщенность от «положительных» ролей, сначала скептически отнесся к предложению принять участие в съемках, то для Юматова «Белое солнце пустыни» могло стать возвращением в большое кино.

Мотыль всерьез склонялся к выбору в пользу Юматова, с которым они много работали перед началом съемок. По словам постановщика, тот часто принимал деятельное участие в работе над фильмом. Так, в ходе обсуждения сцены пленения Сухова именно Юматов предложил драматургическое решение, которое могло показать, каким образом его герою удалось выбраться от врагов.

«Мы ломали голову, и я сказал Георгию: «Вот как?». Георгий, смекнув несколько секунд, говорит: «Дай мне свои часы». Он их надел на руку и дальше сказал все точно: «Этот бандит не может не быть падким на часы». Мы сами становимся участниками мизансцены, которую Жора решил нам продемонстрировать. Он снимает эти часы, кричит: «Лови». Бросает условному бандиту, носком бьет по руке, и часы вылетают. Он падает и говорит: «Я снизу их всех расстреляю». Эта мизансцена, конечно, дорого стоит», — рассказывал он.

Юматов был уже утвержден на роль, однако в ночь перед первой съемкой произошло событие, поставившее крест на его участии в фильме.

«Для Юматова это была трагедия. Были похороны, поминки какого-то человека, которого знал, видимо, Юматов, и там случилась драка. Сейчас я понимаю, что Юматов с его чувством справедливости, с его мужеством, когда завязалась драка, ввязался. Я уверен, что он как боец одолел бы любого противника, если бы это был один, но на него навалились, вероятно, несколько человек. Его лицо было сплошь в кровоподтеках, в опухоли», — вспоминал Мотыль о тех событиях.

По его словам, ждать выписки актера из больницы и возвращения в форму означало отложить съемки фильма на месяц, чего его команда никак не могла себе позволить в условиях скромного бюджета и пристального внимания со стороны комитета кинематографии. Поэтому режиссер дал телеграмму Кузнецову в Москву, и роль Сухова досталась ему.

Источник