История создания «Белого солнца пустыни»: фото со съёмок, документы, факты

«Белому солнцу пустыни» Владимира Мотыля уже больше полувека. Большинство жителей России и стран СНГ знают эту картину наизусть, особенно космонавты, которые не летают в космос, не посмотрев перед вылетом приключения красноармейца Сухова. Почему именно этот фильм, где нет ни слова про космос, удостоился такой чести? Космонавты — люди суеверные, любое действие, совершенное накануне удачного полёта, получает статус традиции. Так, вечером 26 сентября 1973 года перед первым после трагедии «Союза-11» космическим полётом экипаж космонавтов смотрел «Белое солнце пустыни». «Союз-12» успешно взлетел и успешно сел, с этого началась традиция, и Сухов ещё ни разу не подвёл наших космонавтов. А ещё по «Белому солнцу пустыни» космонавтов учат азам операторского искусства, чтобы звёзды и планеты на плёнке выглядели не хуже, чем голова Саида в пустыне.

А ведь этой традиции, как и народного обожания, могло и не быть. Чиновникам картина не понравилась, и высокобюджетный потенциальный блокбастер положили на полку. Спас картину лично Леонид Ильич. Но это всё факты общеизвестные, вы их наверняка слышали или читали столько же раз, сколько смотрели «Белое солнце». Листайте дальше, надеемся, что-то из этого поста вы узнаете впервые.

Начать с того, что изначально сценарий приключенческой картины про Гражданскую войну а-ля «Неуловимые мстители» поручили Андрею Кончаловскому и Фридриху Горенштейну («Солярис», «Раба любви»). Их сюжет не устроил киностудию, другую версию сценария написали Валентин Ежов («Баллада о солдате», «Сибириада») и Рустам Ибрагимбеков («Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльник»). Как вишенка на торте в сценарии, названным Кончаловским «шедевром», позже появились семь писем Сухова Катерине Матвевне. Эти письма по просьбе режиссёра Мотыля написал Марк Захаров. Так что знаменитая фраза «А еще скажу вам, разлюбезная Екатерина» принадлежит перу знаменитого режиссёра.

Постановщиком сценария Ежова и Ибрагимбекова под названием «Спасите гарем» мог стать Андрей Тарковский, но в итоге постановку доверили Владимиру Мотылю. Тарковский потом говорил, что не смог бы поставить всенародно любимый фильм, потому что с юмором у него не очень.

А Сухова должен был играть Георгий Юматов. Анатолий Кузнецов тоже проходил пробы и тоже понравился режиссёру, но худсовету показалось, что Юматов больше подходит на роль героического красноармейца. Когда пришло время начать съёмки, Юматов не явился на площадку. Режиссёр отправился в гостиницу к артисту. Юматов спал, накануне крепко приняв на грудь на поминках по лучшему другу. Ко всему прочему, на поминках случился скандал, и завязалась драка. Кто-то из гостей предъявил Юматову нелепое обвинение — якобы он виноват в смерти друга, потому что посодействовал ему в покупке «Запорожца», на котором тот и разбился. Актёр оказался крепко побит и не мог приступить к съёмкам в тот же день. Тогда Мотыль позвал сниматься Кузнецова.

Из этого документа видно, как тщательно контролировался худсоветом процесс производства картины. В этом заключении отмечаются недостатки и достоинства второго варианта режиссёрского сценария. В частности, члены совета просят создателей добавить финальный монолог Сухова, в котором бы он давал напутственные инструкции гарему и «благословлял» их на счастливую (свободную) жизнь при Советской власти». А вот некоторые поправки уже по отснятому с Кузнецовым материалу: «. нужен ли разговор Верещагина с Суховым через стенку бака. В фильме должно быть поменьше крови. Учитывая, что актёр Кузнецов не получился в фильме «суперменом», нужно подумать над тем, не убрать ли «суперменские» характеристики Сухова. Может быть, следует убрать сцену, где женщины и Сухов лезут в бак».

После того как Брежнев разрешил картину, ей ещё предстояло получить прокатное удостоверение. На наличие идеологических диверсий фильм перед выдачей удостоверения проверял Алексей Романов, председатель Комитета по кинематографии. Он попросил исправить три «недочёта»:

1. Убрать Карла Маркса с обложки книги, которую читает девушка в сцене сна Сухова (в финальной версии название загораживает цветок);

2. Сделать так, чтобы таможенник не лежал на полу, когда выбрасывает офицера;

3. Прикрыть ляжки Катерины Матвевны при переходе через ручей.

Это машинописный экземпляр песни Верещагина с рукописными пометками Владимира Мотыля. В правом верхнем углу можно увидеть рабочее название «Спасите гарем». Также здесь вы можете видеть куплет, не вошедший в картину.

Источник

Неизвестные подробности съемок «Белого солнца пустыни»

Фильм «Белое солнце пустыни» вышел на экраны в 1970 году и уже почти полвека является народным достоянием. Фразочки товарища Сухова и Петрухи давно уже перекочевали в фольклор: «Гюльчатай, открой личико!», «Восток — дело тонкое». Сейчас сложно представить, что уже готовую картину посчитали неудавшейся и хотели навсегда положить на полку.

Вестерн по-советски

Во второй половине 1960-х руководство Госкино поставило задачу снять приключенческую ленту в стиле американских вестернов, но в советских реалиях. Потом этот жанр назовут «истерн» (от английского слова East — «восток»). За основу для сценария соавторы Валентин Ежов и Рустам Ибрагимбеков взяли реальный случай Гражданской войны, когда один из басмачей, убегая от красноармейцев, бросил в пустыне свой гарем. Изначально планировалось, что снимать фильм будет Андрей Михалков-Кончаловский, но в итоге он от предложенного сценария отказался. Поиски подходящего режиссера затянулись, в какой-то момент было решено предложить работу опальному Владимиру Мотылю, который тогда только снял вызвавшую у чиновников недовольство картину «Женя, Женечка и «катюша». Мотыль не пришел в восторг от сценария «Белого солнца. », но он находился в безвыходном положении — любое предложение о съемках для него тогда было удачей. К тому же за эту картину отвечала ЭТК — Экспериментальная творческая киностудия, независимая от Госкино, которая была рассчитана на создание коммерчески успешных фильмов (сейчас бы их назвали «блокбастерами»).

Работа над картиной началась в 1968 году. Сложности возникли сразу же. На главную роль товарища Сухова утвердили Георгия Юматова, но в первый же день съемок (эпизод снимался в Ленинграде) он в назначенное время не явился — ассистенты нашли его в номере гостиницы пьяного и с разбитым в драке лицом. Появляться в кадре с такими синяками актер не мог, поэтому Владимиру Мотылю пришлось срочно вызывать из Москвы второго кандидата на главную роль — Анатолия Кузнецова. На роль таможенника Верещагина Мотыль решил взять ленинградского актера Павла Луспекаева. К тому моменту он был тяжело болен — из-за проблем с сосудами у него были сначала ампутированы пальцы на обеих ступнях, а затем и сами ступни. Актер передвигался на протезах, каждое движение вызывало у него сильнейшую боль. Режиссеру пришла в голову идея «добавить» к образу Верещагина костыли — Мотыль даже уже продумывал сцену драки с бандитами, где таможенник пустит их в ход. Но Павел Луспекаев от такого «реквизита» наотрез отказался, мол, «еще успею сыграть инвалида в следующей картине». Более того, все трюки в фильме он хотел исполнить сам, без помощи каскадеров.

На роль Петрухи взяли молодого паренька Николая Годовикова — он уже мелькал в кино в эпизодах «Республики ШКИД» и «Жени, Женечки и «катюши». Роль Саида отдали актеру Московского театра сатиры Спартаку Мишулину.

Вместо актрис под чадрой — солдаты

Труднее всего оказалось найти достаточное количество «жен» для гарема. Актрису на роль Гюльчатай — Татьяну Денисову — нашли в Московском цирковом училище. Но через четыре месяца съемок ей предложили выгодный контракт в цирке, и она уехала на гастроли. Замену случайно нашли среди студенток Вагановского хореографического училища. Новую Гюльчатай звали Татьяна Федотова. Остальных искали по всему Советскому Союзу, причем на роль восточных красавиц брали даже женщин типично европейской внешности, например, баскетболистку Велту Деглав из Риги. Лишь три из девяти жен были профессиональными актрисами, остальные снимались в кино впервые.

Место действия фильма — пустыня где-то в Средней Азии. Город Педжент — вымышленный, но по косвенным репликам героев можно понять, что он находится на восточном берегу Каспийского моря, не очень далеко от границы с Персией. Съемки проходили под Махачкалой в Дагестане и возле города Байрам-Али в Туркмении. С середины июня на берегу Каспия началась постройка декораций — на песчаных дюнах возводились бутафорские дом Верещагина, сад с виноградником, нефтеналивные баки. К берегу подогнали старый баркас «Дербент». По воспоминаниям Владимира Мотыля, декорации доставили съемочной бригаде много хлопот — при сильном ветре они заваливались, их приходилось выстраивать заново.

Съемки фильма давались тяжело. Август, температура доходила до 45 градусов жары. Жены Абдуллы, наряженные в плотную чадру, изнывали от перегрева и после съемок лежали с мокрыми платками на лбах и валидолом под языком. Сжалившись над женщинами, Владимир Мотыль для некоторых эпизодов вместо них отправлял в кадр солдат из располагавшейся неподалеку военной части, ассистентов оператора и даже плотника. Все равно под чадрой незаметно.

Одна из последних ролей Луспекаева

А вот Спартаку Мишулину, сыгравшему роль Саида, замену найти было невозможно. Сцену, где он по самую шею зарыт в песок, снимали дважды. Закопать актера просто так было невозможно — в раскаленном песке он бы «испекся».

Для Мишулина выкопали яму, в нее поставили деревянный ящик, в который он и залез. Песок около шеи полили водой. Но когда отснятый материал прислали в Москву, выяснилось, что кинопленка бракованная и кадры надо переделывать. Узнав, что ему снова придется сидеть по горло в горячем песке, актер был в ярости.

Павлу Луспекаеву пришлось труднее всех — целый день вышагивать на своих протезах по раскаленным барханам, когда каждое движение приносило жуткую боль. Следом за ним на съемочной площадке всегда ходила его жена Инна Кириллова и несла алюминиевый стульчик. Через каждые 20 метров Луспекаев говорил ей: «Подставь». После съемок он всегда садился у моря и опускал ноги в воду, чтобы хоть немного уменьшить боль. Кстати, роль Верещагина — одна из последних ролей актера. Он умер через две недели после премьеры фильма.

Съемочную бригаду преследовали различные неприятности. В одну из ночей, когда сторож лег спать, местные воры украли из сарая часть реквизита — в том числе саблю, подаренную «Ленфильму» кавалеристом Окой Городовиковым, и часы фирмы «Буре», которые должны были надеть на руку товарища Сухова. Съемки застопорились, хотели привлечь к делу милицию. Владимир Мотыль нашел другой выход: разузнав, кто в этих краях является криминальным авторитетом, он отправился к нему «на поклон». Авторитетом оказался 26-летний дагестанец Али. Мотыль предложил ему эпизодическую роль в своем фильме, а когда тот с радостью согласился, режиссер пожаловался на кражу ценного реквизита. Новый участник съемочной группы тут же все «уладил», и уже к утру все вещи были возвращены киношникам. Али сыграл одну из эпизодических ролей в банде Абдуллы — именно он наставляет винтовку на товарища Сухова на берегу моря, в котором тот беспечно купался.

«В банде Абдуллы должны быть русские»

Съемки фильма затянулись на два года. Худсовет был недоволен результатами работы Владимира Мотыля — худрук Экспериментального творческого объединения Григорий Чухрай назвал товарища Сухова «бесхарактерным», якобы он мало проявляет «мужицкой смекалки и чувства мужицкого юмора». Все сошлись на том, что главный герой — не супермен, а фильм — отнюдь не вестерн. Сам режиссер называл жанр своего детища «сказом-былиной с авантюрной пружиной». Владимир Мотыль несколько раз переписывал сценарий, многое пришлось менять по ходу съемок. Как вспоминал режиссер спустя много лет, «Белое солнце пустыни» было, наверное, единственным советским фильмом, который радикально отличался от изначально задуманного сценария.

Дирекция картины возмущалась еще и «перерасходом» — съемочная группа не смогла уложиться в выделенный бюджет и за первый период съемок израсходовала 350 тысяч рублей. К зиме было решено работу над фильмом «законсервировать» как дорогостоящую и «бесперспективную». Владимир Мотыль в отчаянии писал письма во все инстанции, чтобы ему дали возможность доснять картину. Спасение пришло от Министерства финансов — оно отказалось «списывать» уже потраченные 350 тысяч рублей, поэтому Мотылю разрешили снимать дальше.

После событий в Праге в 1968 году, к фильмам, где так или иначе всплывала международная и межнациональная тематика, относились особенно внимательно. «Белое солнце пустыни» курировал лично Владимир Баскаков — первый зампред Госкино СССР. Второй этап съемок проходил в Туркмении, и Баскаков постоянно слал туда телеграммы с указаниями, чтобы в банде Абдуллы обязательно были русские бандиты. Чиновник очень опасался, что иначе республиканские руководители могут обвинить Госкино в разжигании межнациональной розни — мол, все отрицательные персонажи у вас азиаты. Как потом вспоминал режиссер, бесконечные советы чиновника принесли пользу фильму: «Восток требует совершенно иного подхода, у них там другое мышление, у мусульман», — напутствовал он меня перед экспедицией, делая грозное лицо. Эти его слова и натолкнули меня вписать Сухову реплику: «Восток — дело тонкое».

Возможно, именно после замечаний Баскакова в банде Абдуллы появился нервный белогвардеец, который кричал: «Встать, когда с тобой говорит подпоручик!» Кстати, его сыграл каскадер Валентин Фабер, исполнявший в фильме почти все трюки.

Спасибо Брежневу

Мытарства фильма не закончились и после окончания съемок. Худсовет был по-прежнему недоволен результатом, требовал вносить все новые и новые поправки (например, сократил эпизоды с пьянством Верещагина, вырезал из кадра икону Богоматери со струйкой крови в сцене убийства хранителя музея). Но и этот вариант «Мосфильм» не устроил, акт о приемке картины в Госкино так и не подписали.

Спас «Белое солнце пустыни», сам того не ведая, Леонид Брежнев. В те годы существовала практика закрытых «предпоказов» киноновинок на дачах высокопоставленных деятелей. Таким образом, спорный фильм оказался у генсека, который был большим любителем американских вестернов и пришел в восторг от увиденного. Естественно, после такого «высокого» признания картине был тут же дан зеленый свет, и уже в 1970-м она вышла на широкий экран. Только за первый год ее посмотрели более 34 миллионов человек.

Источник

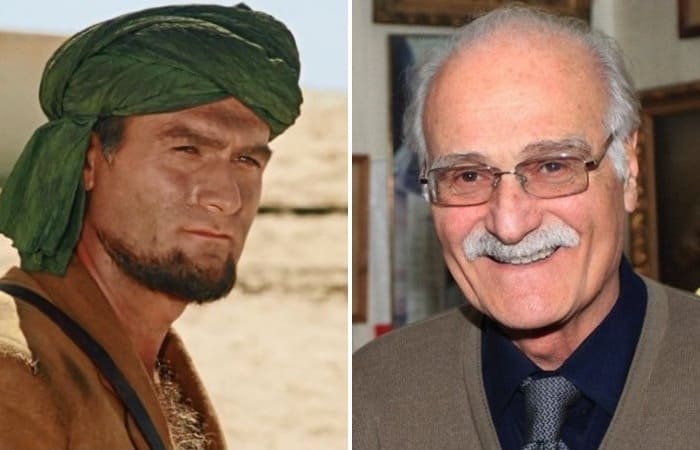

Прощание с Абдуллой из «Белого солнца пустыни»: Чем запомнился зрителям актер Кахи Кавсадзе

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Артист волей случая

Артистизм и музыкальности Кахи унаследовал от отца – Давид Кавсадзе был руководителем народного ансамбля песни и танца Грузии, и от деда – Сандро Кавсадзе основал этот коллектив. И близкие, и дальние родственники Кахи были музыкантами. Оба сына Давида занимались в музыкальной школе, но не смогли ее закончить – к тому моменту отца объявили врагом народа. С началом войны он ушел на фронт, а через год попал в плен и оказался в концлагере. Благодаря стараниям эмигрантов-грузин, проживающих во Франции, его удалось оттуда вызволить. Его убеждали остаться в Париже, но Давид решил вернуться в СССР. А на родине его репрессировали и отправили в Сибирь, где он скончался в 1952 г. Членов семьи Кавсадзе объявили родственниками врага народа.

После того, как Сталин ушел из жизни, братья Кавсадзе смогли продолжить обучение в музыкальной школе. Оба они связали свои судьбы с творчеством: Имери впоследствии стал оперным певцом, его брат – актером. Но поначалу Кахи собирался поступать в Политехнический институт и не планировал становиться артистом. Все решил случай: однажды, перед самым окончанием школы, его пригласили на пробы – и неожиданно утвердили! В одной из сцен он по сценарию должен был прыгнуть в реку. Во время первого же дубля Кавсадзе сломал 6 ребер и оказался не на съемочной площадке, а в больнице. Роль досталась другому юноше.

Позже Кахи говорил, что этот несчастный случай стал для него счастливым: « Может быть, оттого, что не снялся в этом фильме, я и стал в итоге артистом. Если бы все получилось, то на следующий день я забыл бы о кино, удовлетворив свои амбиции, и отправился со всеми одноклассниками в Политехнический. Но обида подстегнула меня. Год я лежал и думал: что мне делать? кем стать? Я совершенно не был готов к учебе в театральном институте, но все же отправился туда. Многие мои товарищи, поступив в Политехнический, стали большими начальниками с квартирами, машинами, а я все играл маленькие роли. Когда я с кем-нибудь из них встречался, мне каждый раз говорили: «Оставь это дело, как тебе не стыдно ».

Несостоявшийся врач

Хотя Кахи дебютировал в кино еще в студенческие годы, его кинокарьеру нельзя было назвать успешной: около 10 лет он снимался в эпизодических ролях в грузинских фильмах, большинство из которых широкой публике в СССР не были известны. Однажды он даже всерьез задумался о смене профессии. Его дядя надолго попал в больницу, и Кахи решил устроиться туда санитаром. Он переносил пациентов, присутствовал на операциях, наблюдал за действиями врачей, читал медицинскую литературу.

Он уже собирался получить профильное образование, чтобы стать врачом, когда однажды хирург их больницы, профессор и академик, увидел Кахи на сцене Тбилисского академического театра им. Ш. Руставели, где тот продолжал выступать. После спектакля он оставил актеру записку: « Кахи, дорогой, пусть каждый занимается своим делом ». На этом увлечение Кавсадзе медициной закончилось. Пострадали от этого пациенты или нет – вопрос спорный, а вот зрители точно выиграли.

Звездный час

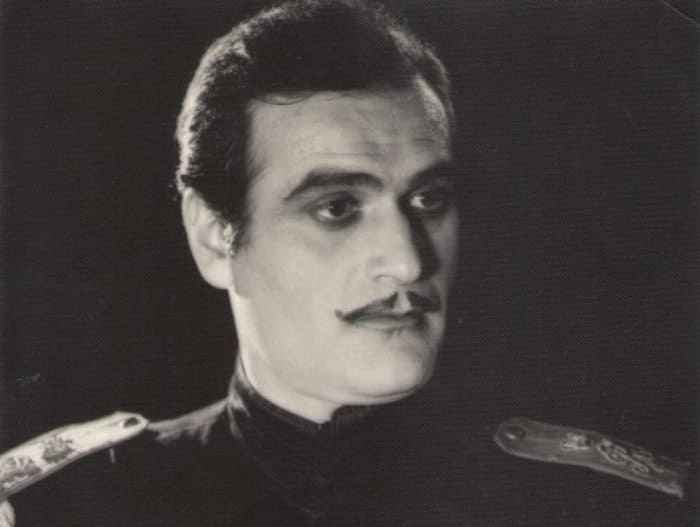

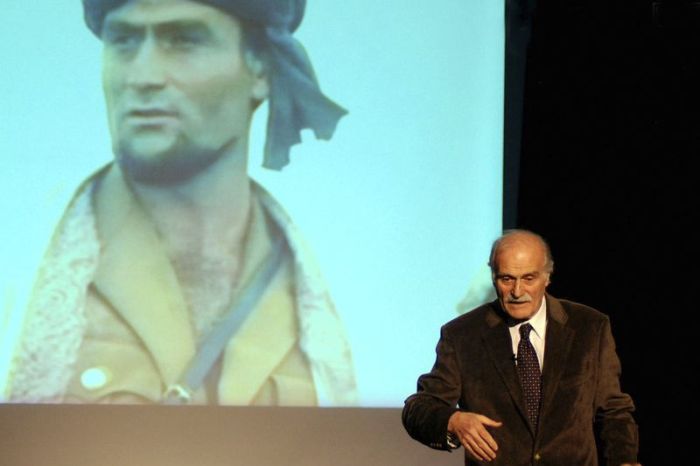

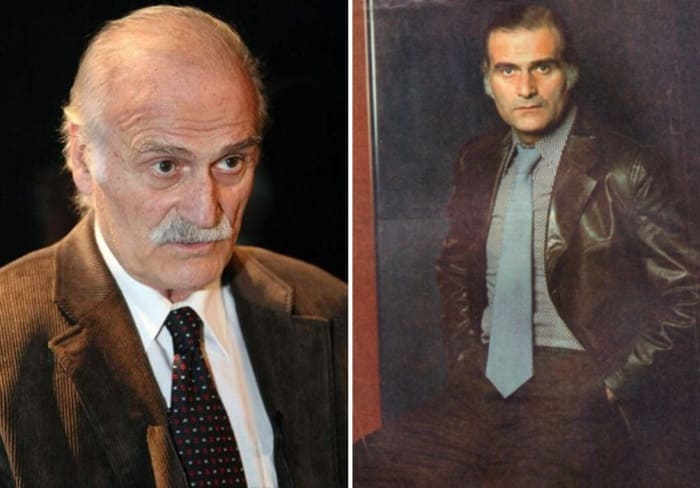

Через 10 лет после окончания Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели Кахи Кавсадзе получил роль, которая прославила его на весь Союз, – главаря банды басмачей Абдуллы в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». На эту роль претендовали и другие артисты – например, более опытный Отар Коберидзе, но режиссер решил рискнуть и утвердить никому не известного 34-хлетнего актера.

В исполнении Кавсадзе Абдулла получился слишком колоритным, мужественным и привлекательным. Когда комиссия просмотрела отснятый материал, был вынесен вердикт: « Этот отрицательный персонаж выглядит положительным героем, надо это изменить! Надо сделать так, чтобы он не был таким симпатичным ». В итоге несколько эпизодов с участием Кавсадзе при финальном монтаже попросту вырезали.

Впрочем, и оставшихся сцен было достаточно для того, чтобы произвести сильное впечатление на миллионы советских зрителей и стать кумиром публики. Сам актер этот успех объяснял так: « Может, потому, что я старался играть не бандита, а человека, защищающего все, что ему дорого, – отцовский дом, землю предков. Он ведь жил по тем законам, на которых воспитывался, которые считал правильными. А у него все отняли! Думаю, его можно понять… По большому счету Абдулла – не негодяй. В душе я ему сочувствовал ». Уже после распада Союза Абдулла спас актеру жизнь: однажды ему потребовалась сложная операция, а в России он уже был «иностранцем» и должен был отдать за это крупную сумму. Но московские врачи узнали артиста и не взяли у него ни копейки.

«В памяти сердца»

После своего триумфа актер продолжал сниматься у себя на родине, и только от случая к случаю его приглашали на «Мосфильм», поэтому широкой публике его работы были малоизвестны. Впрочем, сам Кавсадзе был абсолютно доволен тем, как сложилась его творческая судьба. Своими самыми любимыми ролями Кахи считал роль Симона в спектакле по пьесе Брехта «Кавказский меловой круг», Дон Кихота из многосерийного фильма Резо Чхеидзе «Житие Дон Кихота и Санчо» и, конечно же, роль Абдуллы из «Белого солнца пустыни», которую актер считал этапной работой в своей кинокарьере.

Его называли одним из самых востребованных грузинских актеров, он сыграл в кино более 90 ролей, но сам их никогда не считал. По этому поводу Кахи Кавсадзе говорил: « Ведь актеры – не спортсмены, статистика для нас не столь важна. Важно так сыграть, чтобы остаться в сердце и памяти зрителя, точнее, в памяти сердца ». И можно с уверенностью утверждать, что актеру это удалось – он остался «в памяти сердца» у миллионов зрителей.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник