Что означают символы Масленицы?

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Масленица – это отличная возможность от души порадоваться приходу долгожданной весны и тепла. Как и любой праздник, Масленица имеет множество символов и стародавних традиций.

Символом чего была Масленица?

До того как было принято христианство, русские люди исповедовали язычество – многобожие, поклонялись солнечному богу Яриле – персонажу, который олицетворял плодородие и силу жизни.

Именно тогда появился обычай печь различные блины как символ пробуждения долгожданного солнца после зимней стужи.

Масленица – это весенний праздник, который длился перед Великим постом целую неделю. Это были радостные проводы тяжелой зимы, веселое ожидание жизненных перемен к лучшему. Каждый из дней традиционной Масленицы имел свое собственное наименование.

- Встреча. В этот день начинались гулянья, выпечка самых первых блинов – чаще всего с маслом или медом. Дети с самого утра сооружали чучело из соломы, кусков мешковины, также надевали на чучело чистую одежду. В конце дня получившееся чучело везли на самую высокую гору, где народ целый день развлекался на санках или иных приспособлениях.

- Заигрыш. Все продолжали катания с горы или пересаживались на сани с лошадьми, чтобы начать гулянья. В балаганах проводились театральные представления, где главными героями были масленичные персонажи. Второй праздничный день отводился для почитания молодоженов. Всем молодым парам, у которых не так давно все гуляли на свадьбе, нужно было обязательно скатиться с ледяной горы.

- Лакомка. Основным развлечением стало выпекание блинов – потому и такое название. С блинами ели рыбу или сырные изделия, традиционные масло, молоко или сметану. В среду тещи звали зятьев на блины. В этот же день свободные парни и девушки активно катались с ледяных гор, чтобы удачно выйти замуж или жениться в текущем году.

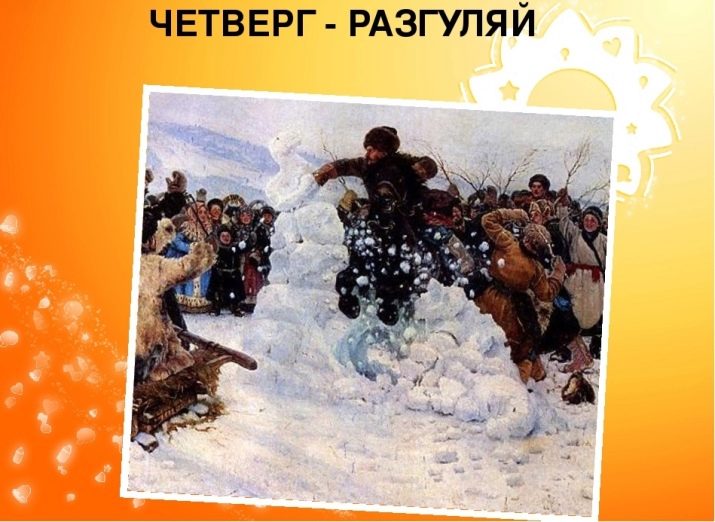

- Разгуляй. Соломенное чучело именно в данный день поднимали на самую высокую снежную гору. На четверговое гулянье собиралась вся деревня, чтобы поучаствовать в шуточных кулачных боях или за подарки взять снежную крепость.

- Тещины вечерки. В этот день уже тещи навещали зятьев. Зять должен был накануне пригласить мать жены на блины, а она с вечера обязана была передать ему все, что необходимо для выпечки блинков: емкость для теста, сковородки, муку или гречневую крупу, масло.

- Золовкины посиделки. В субботу молодая жена звала родных мужа в гости. Если золовка находилась в статусе незамужней, то новоявленная невестка звала за стол своих незамужних подружек, если сестры мужа уже были замужними, то невестка сажала за стол замужних подруг. В этот главный праздничный день чучело Масленицы с веселыми песнями удачно «хоронили»: разжигался огромный костер и в нем имеющееся чучело сжигали дотла. Возле весело полыхавшего костра пели песни и плясали.

- Прощеное воскресенье. В воскресенье праздник подходил к концу. Люди начинали просить прощения у окружающих. Не простить было нельзя. В этот день прощались все обиды и оскорбления. Также в этот день родные ходили на могилы к усопшим и приносили им блины, чтобы извиниться перед теми, с кем уже не могли повидаться.

Что означают блины?

Главный символ праздника – блины. Сам по себе блин очень походит на солнце, которое все с нетерпением ждут после длительной и холодной зимы. По этой причине блинов выпекали много – они были толстые или тоненькие, с начинками и без них, из пшеничной или ржаной, гречневой или овсяной муки. Подавали готовые блины с рыбой и икрой, медом или яйцами, но все же чаще – с большим количеством масла.

Необходимо было «умаслить» солнце, отсюда пошло и название праздника – «Масленица».

Богатые выпекали блины уже в понедельник, бедные – только в четверг или лишь в субботу. Опару для блинов хозяйки готовили по особым рецептам и сопровождали тайными обрядами. Не могла обойтись Масленица и без различных блинных гаданий. Самое известное – гадание по самому первому блину. Красивый, ровно выпеченный блин обещал незамужней девушке хорошего мужа и богатство, блин с сильно рваными краями – к несчастливому браку; толстое изделие – к умному и богатому жениху.

Значение чучела

Еще одним главным символом Масленицы является соломенное чучело, которое в некоторых старых источниках называли Мареной. Это был всем известный персонаж, который для рядовых людей воплощал в себе уходящую зиму и олицетворял отступающую перед жизнью смерть. Марену встречали с веселыми песнями в самом начале праздника и также весело провожали в конце. Провожая зимнюю стужу, жители деревни сжигали чучело на специальном костре, который разводился только на возвышенности. В христианстве смыслом Масленичной седмицы было примирение со всеми ближними, полное прощение любых обид, тщательная подготовка к Великому посту.

Проводы Масленицы организовывались для того, чтобы земля дала богатый урожай и чтобы «умаслить» почву, пепел от сожженного чучела специальные люди рассеивали над полями. Также люди верили, что при сожженное чучело унесет с собой все невзгоды и болезни.

Другие символы

Медведь – еще один узнаваемый символ Масленицы. Определенный человек наряжался в медвежью шкуру или тулуп. Ряженый ходил как настоящий медведь, а вокруг него образовывались хороводы, главная цель которых – разбудить не проснувшегося еще «медведя». Ряженый в свою очередь ловил кого-нибудь из ближнего хоровода и изображал «бой» животного и человека.

На Масленицу очень востребованным символом был круг.

Обычно прочное колесо от телеги украшали лентами и на высоком шесте перемещали его по деревенским улицам, с песнями объезжали много раз село на санях. Девушки пели и водили хороводы, так как по виду хоровод – это тоже импровизированное колесо.

Также с пригорков спускали старые горящие колеса. Согласно примете счастливый и богатый год ожидает того, чье колесо домчится до дома, ни разу не упав. Для девушек удачно докатившееся колесо означало скорое замужество.

О значении символов Масленицы смотрите в видео.

Источник

Блины как сакральный символ

Нет, наверное, людей в России кто не любит блины, а если и есть, то они не умеют их готовить. Если обратиться к старине глубокой, то блин символизирует солнце. Круглые блины, пекли на масленицу, а это значит весна пришла. И так зазывали «Ярило» (солнце у древних славян), чтобы оно обогрело матушку-землю для зёрен будущего урожая.

Как выглядят настоящие русские блины

На Руси блины затевали на праздники и в будни. Были они толстые, а не тонкие как сегодня пекут хозяюшки. Отличались своей мягкостью, ноздреватостью, пышностью. Масла сливочного не жалели – щедро поливали так, что блины становились как мокрая губка. А если лакомство не съедалось за день, то выпечку заливали домашней сметаной и ставили в тёплую печку. Тогда они делались особенно вкусными и сытными. Немало обжор пострадало животами от такого яства, так как всё очень жирно да калорийно.

Самые традиционные блины на Руси делали из чисто гречневой, ржаной, пшеничной муки иногда с различными примесями. В каждой избе пеклись они по своим рецептам –на дрожжах, хмелевой закваске, простокваше. Зажиточные крестьяне вбивали в тесто яйца, а бедные ели постные блины, только на масленицу позволяли смазать их маслицем.

Как правильно есть блины

Предки сегодняшних россиян долго не знали вилок и ножей в своём доме. Да и когда они появились – то только в богатых домах, и на царском столе. Сегодня, этикет не обходится без этих приборов и во многих странах мира блины, и их разновидности, едят с помощью вилки и ножа. В России считается «моветон» лакомиться блинами с вилки. Только руками, взаимодействуя с каноничным символом солнца, принято считать, что так выражаешь уважение к богам. Блин, как сакральный символ, нельзя было ничем колоть или резать, это никому бы и в голову не пришло. Сворачивали в трубочку или платочком и макали в мёд, сметану, масло, варенье.

Источник

Блины – это не символ солнца, а поминальное блюдо

Спросите любого человека, какой символ Масленицы он знает, – и он непременно вспомнит блины. (Между тем у белорусов и украинцев главным атрибутом Масленицы были вареники со сметаной, да и у русских блины прочно связались с Масленицей лишь в XX веке.) Спросите: «Почему блин – символ Масленицы?», он наверняка ответит что-то вроде: «Блины – символ солнца, а на Масленицу мы пробуждаем весну и солнышко после зимней спячки».

А почему блин – символ солнца? Потому что он кругленький и жёлтенький, а когда только со сковороды – ещё и жаром пышет?

И только-то? Как-то несерьёзно.

Можете мне не верить, но образ блина как символа солнца возник и сформировался в массовом сознании только в XIX веке, благодаря так называемой мифологической школе. Кто не в курсе, это такое направление в этнографии и фольклористике, зародившееся в Германии конца XVIII века с целью объяснить религиозные обряды европейцев. В нём главенствовала солярная теория, согласно которой большинство богов представляют собой олицетворение солнца, да и вообще основное внимание уделяется природным стихиям. Представители данного направления опирались (и это роднит его с так называемой кабинетной мифологией ), в основном, на догадки, потому что на тот момент наука не располагала достаточным количеством материала для исследований.

А в советские годы идею о блинах как символе солнца подхватил небезызвестный академик Борис Александрович Рыбаков – натура увлекающаяся:

Давно уже высказано мнение, что блины являются символом солнца и их изготовление и коллективное поедание отмечало победу дня над ночью, света над тьмой. В русских деревнях IX–X вв. известны круглые глиняные сковородки с зубчатыми краями и с прочерченным ещё по сырой глине крестом, знаком солнца. Вероятно, они делались для выпечки масленичных блинов. Вся небольшая сковорода (диаметр 20 см) с её лучистыми краями являлась как бы моделью солнца.

Ключевые слова здесь: высказано мнение (высказано, не доказано) и вероятно .

В том, что блины – поминальная еда, среди учёной братии, похоже, особых сомнений не было.

Фольклорист Всеволод Фёдорович Миллер прямо писал:

Специальное кушанье масленицы – блины, как известно, – один из специальных атрибутов поминок.

А этнограф Дмитрий Константинович Зеленин в своё время делал вывод о Масленице как о поминальном изначально празднике, основываясь именно на блинах как поминальном блюде:

Масленица была когда-то, как и святки, поминальным праздником. За это, без сомнения, говорит обычная ритуальная еда – блины.

Другой этнограф, Александр Власьевич Терещенко, отмечал:

Набожные женщины едят первый масленичный блин за упокой усопших.

Да и сам я, собственно, сделал однажды любопытное для себя наблюдение. На поминках родственников я бывал не сказать, чтобы редко (и как-то так получилось, что в одном и том же кафе; наверное, в нашем городе традиция такая – заказывать проведение поминок именно там), и всякий раз на этом невесёлом мероприятии подавали блины. Я как-то раз удивился: мол, символ солнца, масленичный атрибут (тогда я думал, что Масленица – чисто солярный праздник) – и на поминках. Возмутился, наверное, даже где-то в глубине души немного – уж как-то не вяжется солнечная атрибутика с душами мёртвых.

Хотите верьте, хотите нет, но введите в строку любого поисковика всего три слова: «Блин – поминальное блюдо» – и система выдаст вам кучу информации от рецептов обрядовой кухни сей направленности до рассуждений на эту тему. А ещё лучше почитайте книгу В. К. Соколовой «Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов».

Филолог и фольклорист Владимир Яковлевич Пропп объясняет использование блинов в качестве поминального блюда их исключительной архаичностью.

Кстати, само слово блин происходит от древнерусского млинъ , обозначавшего еду из перемолотой муки.

Источник

Блины — символ Солнца: немного экскурса в славянские традиции

Мало кто знает, что круглый и румяный блин — это вариант ритуального хлеба, который много столетий назад пекли наши предки славяне.

Традиционный русский блин всегда дрожжевой, иногда пышный, иногда тонкий. Эти блины пеклись исключительно на ржаной муке, реже на смеси ржаной с пшеничной мукой.

Были варианты заварного теста, но на накваске, изначально дрожжевой.

Праздничные русские блины называли еще «богатыми», они были на гречневой муке и молочной сыворотке.

На самом деле привычное название «блин», ранее звучало как — «млинъ», и означало что-то из меленого зерна, то есть из муки.

В украинском языке блинчики до сих пор носят старинное и душевное имя — «млинчики».

Русские блины — это обрядовое и ритуальное блюдо. Ими встречают молодых в день венчания, блинами угощают перед дальней дорогой, поминают усопших, радуются окончанию зимы и встречают весну.

Кстати, за границей наши русские дрожжевые блины так и зовут blini или bliny — без перевода. Так как они действительно отличаются от любого другого блинчика.

Откуда на Руси взялись блины и почему они стали частью нашей культуры?

Историки считают, что блины являются символом Солнца и они заменяли славянам хлеб. Изготовление и коллективное поедание блинов в те далекие времена — это победа дня над ночью, а света над тьмой.

С каждым кусочком блина человек словно наполняет себя живой энергией данного светила, обращаясь к Богу солнца – Яриле.

Уже IX—X вв. в русских деревнях появились круглые глиняные сковородки с зубчатыми краями и с прочерченным еще по сырой глине крестом, древним славянским знаком солнца.

Сковородки скорее всего предназначались для выпечки традиционных масленичных блинов, которые пекут в конце зимы, на Масленицу.

Вся сковорода имела лучистые края (зазубрины), и являлась как бы самим Солнцем.

Да, те блины действительно были похожи на наше солнышко.

Сейчас вера у нас другая, вот уже более 1 000 лет, но про блины мы все же не забыли и очень удачно вплели эти солнечные румяные круги из теста в нашу повседневную жизнь.

Источник