Почему планеты вращаются вокруг Солнца?

Сегодня нет ни малейших сомнений в том, что Земля вращается вокруг Солнца. Если еще не так давно, в масштабах истории Вселенной, люди были уверены, что центром нашей Галактики является Земля, то сегодня нет никаких сомнений, что все происходит с точностью до наоборот.

От Птолемея до Ньютона

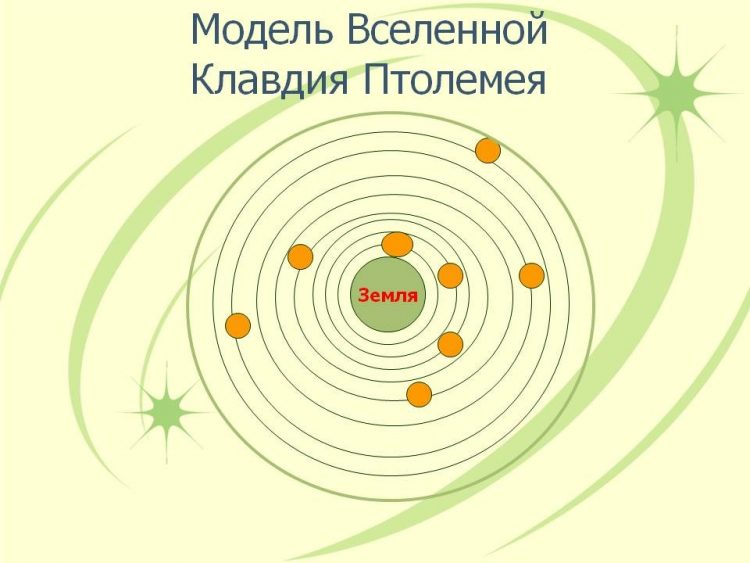

Представления о том, как расположены планеты на небосводе первым в своем трактате «Великое математическое построение по астрономии», высказал древнегреческий астроном Птолемей. Он первым предположил, что они совершают свои движения по кругу. Но Птолемей ошибочно считал, что все планеты, а также Луна и Солнце движутся вокруг Земли. Долгое время его трактат считался общепринятым как в арабском, так и западном мире.

Точку в этом спорном для человечества факте поставил Николай Коперник. Польский астроном создал свою гелиоцентрическую систему, в которой убедительно доказал, что Земля не является центром Вселенной, а все планеты, по его твердому убеждению, вращаются по орбитам вокруг Солнца. Работа польского ученого «О вращении небесных сфер», была издана в немецком Нюрнберге в 1543 году.

После смерти Коперника его труды продолжил датчанин Тихо Браге. Астроном, являющийся весьма состоятельным человеком, оборудовал принадлежащий ему остров, внушительными бронзовыми кругами, на которые наносил результаты наблюдения за небесными телами. Результаты, полученные Браге, помогли в исследовании математику Иоганну Кеплеру,который вывел три своих знаменитых закона движения планет.

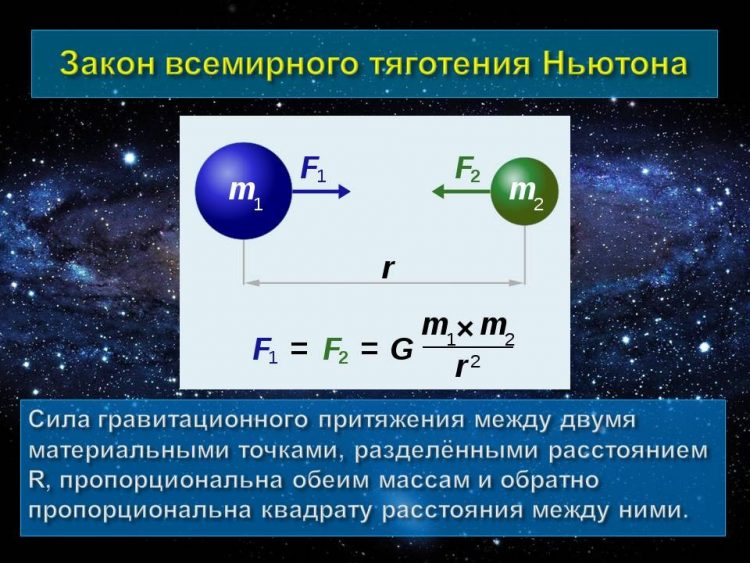

Англичанин Исаак Ньютон, открыв закон всемирного тяготения, существенно продвинул представления человечества об эллиптических орбитах небесных тел. Его объяснения, что приливы и отливы на Земле происходят под влиянием Луны, оказались убедительными для научного мира.

Почему планеты вращаются вокруг Солнца

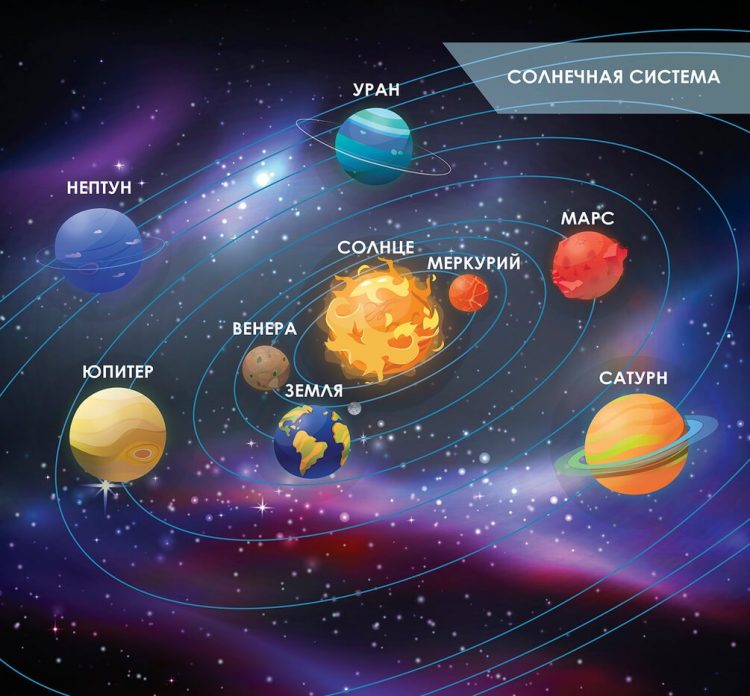

Как Земля, так и все остальные планеты нашей солнечной системы движутся по своей траектории вокруг Солнца. Скорость их движения и траектория могут быть разными, однако все они держатся у нашего естественного светила.

Движение планет по орбите вокруг Солнца происходит под воздействием двоих сил:

- до центровой (сила тяготения Солнца);

- от центровой (силы инерции во время поступательного движения).

Срок, за который планеты совершают полный оборот вокруг Солнца, естественно различный. У Меркурия, самой ближней к звезде, он составляет 88 земных суток. Наша Земля проходит цикл за 365 дней и 6 часов. Самая крупная в Солнечной системе планета Юпитер завершает свой оборот за 11,9 земных лет. Ну а у Плутона, — наиболее удаленной от Солнца планеты оборот и вовсе составляет 247,7 года. +

Закон всемирного тяготения

Солнце является самым крупным объектом в нашей галактике. Масса нашего светила в разы превышает массу всех остальных тел в совокупности. А в физике, как известно, действует сила всемирного тяготения, которую никто не отменял, в том числе, и для Космоса.

Ее закон гласит, что тела с меньшей массой притягиваются к телам с большей массой. Именно поэтому все планеты, спутники и другие космические объекты и притягиваются к Солнцу, самому крупному из них.

Сила тяготения, к слову, аналогичным образом работает и на Земле.

Вспомните, что происходит с теннисным мячиком, брошенным в воздух. Он падает, притягиваясь к поверхности нашей планеты.

Понимая принцип стремления планет к Солнцу, возникает очевидный вопрос: почему они не падают на поверхность звезды, а движутся вокруг нее по собственной траектории. И этому также имеется вполне доступное объяснение.

Инерция

Согласно теории об образовании нашей звезды, около 4,57 млрд. лет назад в космосе возникло огромное количество пыли, которое постепенно превратилось в диск, а затем – в Солнце. Внешние частички этой пыли стали соединяться между собой, образуя планеты. Уже тогда они по инерции начали вращаться вокруг звезды и продолжают двигаться по той же траектории и сегодня.

Следует также учесть, что все планеты в нашей Солнечной системе движутся, не вокруг светила, а вокруг так называемого центра масс. Каждая при этом, вращаясь вокруг своей оси, слегка раскачиваются (подобно юле). К тому же и сама ось может ненамного смещаться.

Что же касается орбиты каждого из объектов, то траектория их движения зависит от скорости и массы. А эти показатели у всех объектов, как вы понимаете, разные. Вот почему Земля и другие планеты движутся вокруг Солнца, и никак иначе.

Таким образом, инерционное движение отдалят планету от Солнца, но до центровая сила искривляет траекторию и удерживает планету на орбите. Все планеты вращаются вокруг Солнца в одном направлении, по тому же направлению и обращаются планеты вокруг своей оси (исключение Венера и Уран).

Практически каждая планета в период своего формирования подвергалась множеству ударов астероидов, в результате которых изменялась ее форма и радиус орбиты. Немаловажную роль играет также и тот факт близкого формирования группы планет и большого скопления космического мусора, в результате чего расстояние между ними минимальное, что, в свою очередь, приводит к нарушению гравитационного поля.

Движение планеты Земля вокруг Солнца и его значение

Земля как планета Солнечной системы по расчетам ученых сформировалась более 4,5 млрд лет назад. За это время расстояние от светила практически не изменялось. Скорость движения планеты и сила притяжения Солнца уравновесили ее орбиту. Она не идеально круглая, но стабильная.

Если бы сила притяжения светила была сильнее или скорость Земли заметно уменьшилась, то она бы упала на Солнце. В противном случае она рано или поздно улетела бы в космос, перестав быть частью системы.

Расстояние от Солнца до Земли делает возможным поддержание оптимальной температуры на ее поверхности.

Путь планеты вокруг светила называется орбитой. Траектория этого полета не идеально круглая. Она имеет эллипсность. Максимальная разница составляет 5 млн км.

Самая близкая точка орбиты к Солнцу находится на расстоянии 147 км. Она называется перигелием. Земля ее проходит в январе. В июле планета находится от светила на максимальном отдалении. Наибольшее расстояние — 152 млн км. Эта точка называется афелием.

Вращение Земли вокруг своей оси и Солнца обеспечивает соответственно смену суточных режимов и годовых периодов.

Вращение Земли вокруг Солнца

Для человека движение планеты вокруг центра системы незаметно. Это из-за того, что масса Земли огромна. Тем не менее каждую секунду мы пролетаем в пространстве около 30 км. Это кажется нереальным, но таковы расчеты. В среднем считается, что Земля находится от Солнца на расстоянии около 150 млн км. Один полный оборот вокруг светила она делает за 365 дней.

Точное расстояние, которое наша планета проходит за год, двигаясь вокруг светила, составляет 942 млн км. Мы вместе с ней движемся в пространстве по эллиптической орбите со скоростью 107 000 км/час. Направление вращения — с запада на восток, то есть против условной часовой стрелки.

Таким образом, наша планета находится в постоянном движении. Вместе с Солнцем она перемещается в космосе вокруг центра Галактики. А та, в свою очередь, движется во Вселенной. Но наибольшее значение для всего живого играет вращение Земли вокруг Солнца и собственной оси. Без этого движения условия на планете были бы непригодными для поддержания жизни.

Видео

Источник

Солнечная система: как подтверждалась гелиоцентрическая теория

О том, что Земля и другие планеты, видимые с ее поверхности невооруженным глазом, вращаются вокруг Солнца, первым догадался греческий ученый Аристарх Самосский, который жил в III в. до н. э. Помимо того, ученый определил, насколько удалены Луна и Солнце от Земли и каковы они по величине.

На три столетия раньше еще один известный грек, Фалес Милетский, сделал первое предсказание важного астрономического явления — солнечного затмения, которое, как сейчас известно, происходит оттого, что Луна становится строго между Землей и Солнцем, полностью загораживая последнее.(Светило в 400 раз больше спутника, и во столько же раз расстояние от Солнца до Земли превышает промежуток между планетой и Луной.) По свидетельствам историка Геродота, затмение случилось аккурат во время сражения между армиями Мидии и Лидии и побудило противников пойти на мировую.

Гелиоцентрическая (то есть «солнечно-центровая») теория Аристарха понравилась многим его современникам — в том числе греческому математику и физику Архимеду, историку Плутарху и вавилонскому астроному Сексту Эмпирику. Но по каким-то непонятным причинам, возможно из-за религиозных убеждений и суеверий, уже во II в. ученые «отодвинули» Солнце в сторону, разместив в центре Вселенной Землю.

Первым такую модель предложил Клавдий Птолемей (100—170) в труде «Великое построение», или «Альмагест». Согласно его теории, вокруг неподвижной Земли вращаются (в порядке убывания скоростей): Венера, Меркурий, Луна, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн. Три планеты ― над светилом, три планеты ― под ним: это для ученого было чем-то вроде «правила приличия». В его представлении тела описывают не только большие круги около Земли (деференты), но и малые, эпициклы, так, словно кружат вокруг воображаемых точек на своем деференте. Только Солнце и Луна двигаются без дополнительного кружения, а звезды висят на статичной сфере неба неподвижно.

Данная модель была бы вполне удобной, если бы могла четко объяснить все основные астрономические явления, но увы. Взять хотя бы видимое обратное движение планет. Гелиоцентрическая система предполагает, что, чем дальше планета от центра, то есть от Солнца, тем больше времени она тратит на полный круг обращения. Поэтому относительно легкая Земля движется быстрее, чем, скажем, массивный Юпитер. Периодически наша планета догоняет и обгоняет гиганта, и тогда земному наблюдателю кажется, будто Юпитер «пятится». Чтобы найти причину этого эффекта в геоцентрической системе, нужно было провести массу сложных расчетов. В общих чертах объяснение сводилось к следующему: когда планета наиболее удалена от центра деферента, ее движение направлено в одну сторону с центром эпицикла, вперед. Когда же она движется по эпициклу внутри деферента и проходит ближайшую точку к его центру, нам видится, что планета отступает назад. Разумеется, умозаключения Птолемея выглядели более детализованными, но, несмотря на это, рассчитать положение того или иного небесного объекта можно было лишь приблизительно.

Возрождение гелиоцентризма случилось лишь в 1543 г. благодаря польскому астроному Николаю Копернику (1473—1543). Описание Солнечной системы, приведенное в его трактате «Об обращении небесных сфер», лишь немногим отличается от современных представлений: Солнце находится в центре вращения шести наблюдаемых планет (в том числе и Земли, вокруг которой движется Луна), и каждая из них крутится, как волчок. Кроме того, Коперник определил: до Солнца от Земли намного ближе, чем до остальных звезд. В его системе еще оставались эпициклы (правда, их количество было сокращено вдвое), но это не помешало ему точно измерить прецессию — угол, на который смещается в ходе вращения земная ось, подобно описывающей конусы оси юлы. Полученные данные помогли астроному рассчитать даты весеннего равноденствия — прохождения центра солнечного диска через небесный экватор (воображаемый круг на небе, лежащий в одной плоскости с земным экватором) — и более правильно высчитать продолжительность земного года. Это очень пригодилось для исправления календаря, ведь раньше праздничные даты часто расходились с соответствующими событиями.

Последователем Коперника стал итальянский священник и поэт Джордано Бруно (1548—1600). Он пошел дальше описания Солнечной системы, один в один совпадающего с коперниковской, и представил картину мира, на которой была изображена бесконечная Вселенная, не ограниченная сферой неба и не имеющая центра, а также множество далеких звезд, похожих на Солнце и обладающих собственными планетами. Причину видимого движения этих светил по ночному небу Бруно видел во вращении Земли (и это был первый шаг на пути к теории относительности), а еще он догадывался, что в Солнечной системе есть доселе неведомые планеты.

К сожалению, далеко не все современники Бруно готовы были принять столь радикальные взгляды. Например, датский астроном Тихо Браге (1546—1601) придумал смешанную систему, в которой Солнце вращалось вокруг Земли, а все остальные планеты — вокруг Солнца. Зато наблюдения и расчеты Браге очень помогли его немецкому коллеге Иоганну Кеплеру (1571—1630) подкорректировать гелиоцентрическую систему и сформулировать основные законы движения планет.

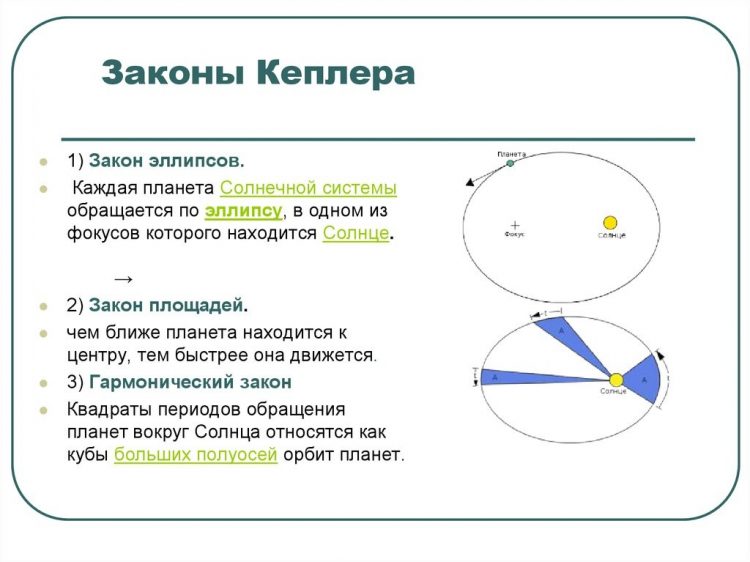

Так, согласно первому закону, планеты движутся вокруг центрального светила не по кругу, а по эллиптической орбите, причем так, что Солнце всегда находится в одном из фокусов этого эллипса. (Фокусов внутри эллипса всего два, и, с какой точкой периметра их ни соедини, сумма двух отрезков всегда будет одинаковой.) Согласно второму закону, воображаемый луч, соединяющий Землю и Солнце, за равные промежутки времени проходит одинаковые по площади участки орбитальной плоскости, а значит, наша планета то ускоряется, то замедляется. Третий же закон касается соотношения большой полуоси орбитальной плоскости (половины отрезка, соединяющего две противоположные точки планетарной орбиты: самую близкую к светилу и самую удаленную) и времени, которое уходит на один оборот планеты вокруг Солнца. Так вот, абсолютно у всех планет Солнечной системы ― одинаковое отношение квадрата периода вращения к кубу полуоси орбиты. И чем дальше планета от светила, тем больше времени она затрачивает на один трек вокруг Солнца.

Законы Кеплера оказались очень полезными для астрономов, поскольку помогли определить, какое расстояние лежит между Солнцем и его планетами и с какой скоростью движутся небесные объекты. В 1687 г. английский физик Исаак Ньютон подтвердил эти закономерности, исходя из собственного закона всемирного тяготения, однако прошло еще два века, прежде чем христианская церковь согласилась с тем, что все-таки именно Земля движется вокруг Солнца, а никак не наоборот. (Впрочем, русские представители православия настаивали на геоцентризме аж до начала прошлого столетия — аргументами у них служили выдержки из Библии.) Между тем еще во времена Кеплера итальянец Галилео Галилей подтвердил гелиоцентрическую теорию, наблюдая за небесными светилами в телескоп.

Источник