Хаббл. Черная дыра в созвездии Девы

Новости партнеров

Credit: ESA/Hubble & NASA

Космический телескоп «Хаббл» получил подробные фотографии галактики NGC 4639, расположенной в созвездии Девы. Она расположена в 70 млн. световых лет от нашей планеты и является частью огромного семейства галактик, известного под названием Скопление Девы. В этом скоплении помимо NGC 4639 живет около 1,5 тыс. галактик.

NGC 4639 относится к числу «спиральных галактик с перемычкой». Подобные звездные объединения обладают не только спиральными рукавами, но и яркой «перемычкой» – прямоугольным скоплением звезд в центре, внутри которого происходят интенсивные процессы звездообразования. Аналогичным образом устроен и наш Млечный Путь.

Под спиральными рукавами галактики сокрыта «тихая» гигантская черная дыра, находящаяся на вынужденной диете. Размеры космического монстра поражают воображение! Его масса составляет несколько миллионов Солнц. Благодаря выраженной активности ядра сверхмассивная черная дыра в сердце таких галактик обычно бывает сверхактивной, но NGC 4639, как и Млечный Путь, является исключением из правила.

Ученые считают, что исследование подобных галактик поможет разобраться, с чем связана активность черных дыр и как она отражается на эволюцию подобных «звездных мегаполисов».

Источник

Черная дыра в созвездии Девы разогрелась до 40 триллионов градусов

Российский интерферометр «Радиоастрон» уличил классический квазар 3C273 в превышении «разрешенной» температуры.

«Это противоречит нашим представлениям о природе излучения квазаров, — не скрывает своего удивления новыми данными, полученными из космоса, руководитель проекта «Радиоастрон», руководитель Астрокосмического центра ФИАН Николай Кардашев. Квазары, они же сверхмассивные черные дыры, являющиеся активными ядрами галактик, максимально могут разогреваться до 500 миллиардов градусов. «Радиоастрон» зафиксировал 10-кратное превышение температуры квазара. Это, по мнению руководителей проекта, открывает новую главу в изучении дальней Вселенной.

Центр активной галактики

Как пояснили в ФИАНе, в центре спиральных галактик находятся сверхмассивные черные дыры, масса которых может в миллионы и миллиарды раз превышать массу Солнца. Некоторые из них ведут себя крайне неспокойно – это так называемые активные ядра галактик, которые испускают мощные потоки электромагнитного излучения. В класс таких объектов входят и квазары, которые являются одними из самых ярких объектов во Вселенной. Сверхмассивные черные дыры в центрах квазаров притягивают материю, она нагревается до сверхвысоких температур и ее часть выбрасывается прочь в виде быстрых и узких плазменных струй – джетов. Несмотря на то, что это компактные объекты, яркость их может превышать яркость целой галактики.

Таким объектом является и квазар- черная дыра 3C273, открытая в 1963 году в созвездии Девы. Это ядро далекой активной галактики, находящейся от нас в миллиардах световых лет.

Наблюдения за ним с помощью телескопа «Радиоастрон» показали, что он имеет эффективную температуру от 10 до 40 триллионов градусов, и это примерно в 10 раз выше значений, которые допускает теория. Статья об этом была опубликована на днях в ведущем научном журнале Astrophysical Journal Letters.

Конечно, непосредственно измерить температуру джетов черной дыры астрономы не могут. Речь в данной работе идет об «эффективной температуре», которая лишь косвенно связана с «обычной», этим термином ученые обозначают параметр, характеризующий светимость небесного тела.

Итак, новые данные поставили ученых в тупик: дело в том, что эффективная температура плазмы, из которой состоят джеты квазаров, не может превышать 500 миллиардов градусов. “Потолок” температуры связан с так называемой обратной комптоновской катастрофой – если энергия электронов превышает этот предел, они начинают лавинообразно передавать энергию фотонам и охлаждаться. Но квазар 3C273 нарушает это ограничение.

«Мы высказали несколько идей по поводу того, каким образом ядро квазара умудряется держать температуру экстремально высокой. Одно из них — излучение релятивистских протонов. Будем разбираться. Это тот тип счастливых научных открытий, который обязательно поможет нам лучше понять принцип работы квазаров», — говорит руководитель научной программы «Радиоастрона», заведующий лабораторией АКЦ ФИАН Юрий Ковалев.

Исследование квазаров позволяет лучше понять физику экстремальных состояний материи, и, в частности, изучить как «работают» сверхмассивные черные дыры. Наземно-космический интерферометр «Радиоастрон» – один из самых совершенных инструментов для этого. Он состоит из российского космического радиотелескопа «Спектр-Р», работающего совместно с крупнейшими наземными телескопами. Для исследований квазара 3C273 на Земле астрономы привлекли 100-метровый радиотелескоп в Эффельсберге (Германия), 110-метровый в Гринбэнке, 300-метровый телескоп Аресибо, и решетку VLA (США). Работая совместно, космическая и наземные радиообсерватории способны дать наивысшее угловое разрешение, когда-либо достигнутое в астрономии – в тысячи раз выше, чем у космического телескопа «Хаббл».

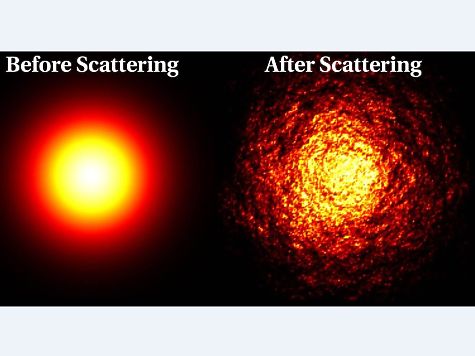

Между тем, высокое разрешение «Радиоастрона» позволило ученым с помощью квазара 3C273 получить «рентгеновский снимок» нашей собственной Галактики. В изображении квазара удалось разглядеть неоднородности – яркие пятнышки, которые появились при прохождении излучения сквозь межзвездную среду Млечного пути.

Пример искажения изображения космического объекта

«Точно так же, как пламя свечи искажает изображение, на которое смотрят сквозь горячий воздух над ней, турбулентности плазмы нашей собственной Галактики искажают изображения далеких астрофизических объектов, таких как квазары», – объясняет Майкл Джонсон из Гарвард-Смитсонианского астрофизического центра.

Источник

В созвездии Девы нашли рекордно яркую древнюю галактику со «спящей» черной дырой

ТАСС, 28 сентября. Астрономы открыли в созвездии Девы древнюю галактику BOSS-EUVLG1, сверхмассивная черная дыра в которой «спит», но сама галактика при этом рекордно ярко излучает в ультрафиолетовом диапазоне. Статью с результатами исследования принял к публикации научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.

«Новые звезды в этой галактике формируются с огромной скоростью. Это происходит там в тысячу раз быстрее, чем в Млечном Пути, несмотря на тридцатикратную разницу в размерах. Это сопоставимо с тем, как быстро звезды вспыхивают в самых ярких инфракрасных галактиках. Однако в случае с BOSS-EUVLG1 мы увидели и их ультрафиолетовое свечение, так как в ней пока почти полностью нет пыли», – рассказал один из авторов работы, сотрудник Канарского института астрофизики Исмаэль Перес-Фоурнон.

Ученые считают, что в центре предположительно всех галактик мироздания находится одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. Многие объекты такого рода – ученые называют их квазарами – в некоторых близлежащих галактиках постоянно притягивают и поглощают материю, выбрасывая часть ее в виде джетов – очень горячих, узких и ярких выбросов материи. Квазары – самые яркие источники рентгеновского, ультрафиолетового и других форм излучения высокой энергии.

С другой стороны, есть множество других галактик, в том числе и Млечный Путь, сверхмассивная черная дыра в которых находится в своеобразной «спячке» и не проявляет серьезных признаков активности. Поэтому подобные галактики, если они расположены на очень большом расстоянии от Земли, остаются незаметными практически для всех телескопов, кроме радиоволновых и рентгеновских обсерваторий.

Перес-Фоурнон и его коллеги открыли исключение из этого правила, изучая древние галактики в рамках проекта BOSS-EUVLG. Цель этого проекта – исследование самых ярких объектов, которые существовали в первые эпохи существования Вселенной и вырабатывали много ультрафиолетового излучения.

Астрономы надеются, что «перепись» и анализ свойств подобных галактик поможет им понять, как была распределена материя по мирозданию в первые эпохи после Большого взрыва. Это крайне важно для того, чтобы оценить, как быстро расширялась Вселенная в первые эпохи существования, и узнать природу темной материи и темной энергии.

Галактическая эволюция

В общей сложности астрономы нашли семь десятков галактик, которые вырабатывали много ультрафиолетового и других форм излучения высокой энергии, существовали в первые 1,5 – 2,5 млрд лет после Большого взрыва. Свет от них идет до Земли от 10 до 12 млрд лет. Изначально Перес-Фоурнон и его коллеги считали, что в центре каждой из них существуют активные и яркие квазары.

Когда астрономы начали детально изучать их с помощью оптического телескопа GTC, установленного на Канарских островах, то с удивлением обнаружили, что в одном из этих объектов, получившем имя BOSS-EUVLG1, активной сверхмассивной черной дыры нет.

В частности, в спектре этой галактики, по словам исследователей, нет намеков на существование даже незаметных выбросов квазара. При этом он устроен таким образом, что все ультрафиолетовое излучение галактики порождается активностью молодых и крупных звезд, которые состоят из почти чистого водорода и гелия.

Расчеты ученых показывают, что для того, чтобы поддерживать подобный уровень светимости, в этой галактике каждый год должно формироваться множество новых звезд, совокупная масса которых больше солнечной как минимум в тысячу раз. Это делает BOSS-EUVLG1 одной из самых быстрорастущих и активных галактик ранней Вселенной.

По мнению Переса-Фоурнона и его коллег, этот объект – первая стадия формирования крупных галактик, которые обычно скрыты от нас плотным коконом из пыли и газа и поэтому заметны только для микроволновых и инфракрасных телескопов.

Исследователи считают, что эта фаза в их существовании длится по космическим меркам относительно недолго: несколько миллионов лет. За это время процесс из-за формирования и гибели огромного множества крупных звезд возникают большие количества пыли, которые постепенно скрывают подобные галактики от оптических телескопов. Это объясняет то, почему астрономы раньше не находили аналогов BOSS-EUVLG1.

Источник

Тень чёрной дыры. Опубликовано «фото» объекта в созвездии Девы

Астрофизики из международной коллаборации Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий) продемонстрировали первое в истории изображение тени черной дыры.

Этот объект массой в 6,5 миллиардов раз больше массы Солнца находится в центре галактики М87 в созвездии Девы на расстоянии более 50 миллионов световых лет от Солнечной системы. Об открытии было объявлено в ходе специальной пресс-конференции в Вашингтоне, организованной при участии Национального научного фонда США. Результат описан в шести научных статьях, которые опубликованы в специальном выпуске журнала The Astrophysical Journal Letters.

Российские астрономы получили убедительное подтверждение существования черных дыр

Чёрная дыра – сверхмассивный астрономический объект, гравитационное притяжение которого столь велико, что его не могут преодолеть даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе и кванты самого света. Возможность существования чёрных дыр следует из Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, эти объекты были впервые теоретически описаны более 100 лет назад. С тех пор получено множество косвенных доказательств того, что чёрные дыры действительно распространены во Вселенной. Одно из них – произведенная экспериментом LIGO в 2015 году фиксация гравитационных волн, вызванных, как считается, слиянием двух чёрных дыр.

Непосредственно наблюдать чёрные дыры раньше не удавалось, основные причины – они находятся очень далеко и имеют относительно небольшие размеры. В итоге угловой размер чёрной дыры может составлять несколько десятков микросекунд и даже меньше (одна микросекунда примерно соответствует угловому размеру типографской точки на Луне, которую наблюдают с Земли). Наблюдениям сильно мешают облака газа, пыль и другие объекты, рассеивающие радиоизлучение.

Эксперты – о космическом проекте «Радиоастрон»

Открытие EHT стало возможно благодаря использованию восьми синхронно работающих радиотелескопов, объединенных в единую сеть, так называемый радиоинтерферометр. Этот подход позволяет вести наблюдения практически с таким же угловым разрешением, которое дал бы телескоп с диаметром зеркала, равным максимальному расстоянию между антеннами, составляющими радиоинтерферометр. В случае EHT эта база была близка к диаметру Земли, а угловое разрешение системы – порядка 20 микросекунд. Это позволило физикам получить изображение раскаленного газа, падающего на чёрную дыру – кольцевой структуры с темным пятном в середине.

Радиоинтерферометр с крупнейшей базой в мире – российский проект «Радиоастрон», один из телескопов которого находится на спутнике. Его угловое разрешение – 7 микросекунд – в три раза выше, чем у EHT. Одной из задач «Радиоастрона» также было получение изображения чёрных дыр, она не была выполнена из-за того, что радиоволны в сантиметровом диапазоне, с которым работал «Радиоастрон», сильнее рассеиваются, чем волны миллиметрового спектра, которые принимают телескопы EHT. В начале 2019 года с космическим телескопом «Радиоастрона» была потеряна связь, решение о судьбе проекта будет принято в мае-июне. В дальнейшем российские астрофизики планируют запуск нового спутника «Миллиметрон» на еще более далекую орбиту, что позволит одновременно увеличить угловое разрешение и использовать для наблюдений миллиметровые волны.

Сергей Добрынин

Корреспондент московского бюро, ведущий телепрограмм

Источник

Структура джетов сверхмассивной черной дыры в созвездии Девы оказалась необычно сложной

ТАСС, 16 апреля. Наблюдения за сверхмассивной черной дырой в центре галактики M87, которые провели астрономы из проекта Event Horizon Telescope, показали, что структура ее релятивистских струй оказалась неожиданно сложной. Результаты исследования опубликовал научный журнал The Astrophysical Journal Letters, кратко об этом пишет пресс-служба МФТИ.

Проект Event Horizon Telescope (EHT) – своеобразная виртуальная интерферометрическая обсерватория, которая объединяет мощности нескольких самых чувствительных микроволновых радиообсерваторий мира. Его создали в 2009 году для наблюдений за двумя объектами: сверхмассивными черными дырами в центре Млечного Пути (Sgr A*) и галактики M87 в созвездии Девы (M87*).

С помощью объединенных ресурсов этих обсерваторий астрономы получили снимок так называемой «тени» черной дыры – области в ее окрестностях, в которой можно увидеть «отражение» ее горизонта событий, то есть той зоны, откуда ни свет, ни любой другой материальный объект вырваться не может.

Благодаря этому астрономы теперь могут детально изучить, какие процессы происходят внутри так называемых джетов. Так астрономы называют узкие пучки плазмы, которые исходят из черных дыр. Они движутся с околосветовыми скоростями (поэтому их называют еще и релятивистскими струями) и разогреты до очень высоких температур. Джеты вырабатывают огромное количества светового и других форм излучения. Точных механизмов их происхождения астрофизики пока не знают.

В новом исследовании участники проекта EHT попытались ответить на эти вопросы. Для этого они обратились за помощью к коллегам, у которых есть доступ к телескопам, работающим в других частях электромагнитного спектра – «Хабблу», Chandra, Swift и NuSTAR, а также некоторым наземным радиоволновым обсерваториям.

Объединив результаты их наблюдений, ученые детально изучили, как сверхмассивные черные дыры вырабатывают разные формы излучения. Этому помогло то, что интенсивность света, который излучают джеты черной дыры M87*, на момент наблюдений была самой низкой из когда-либо зафиксированных.

Благодаря этому астрономы не только решили свою главную задачу и увидели «тень» черной дыры, но и поняли, где возникает основная часть вспышек гамма и радиоизлучения, источником которых служат джеты М87*.

«Мы всегда считали, что в окрестностях горизонта событий черных дыр радиоволны и гамма-излучение вырабатываются в одних и тех же точках. Однако наблюдения показали, что это не так. Это может говорить о сложной структуре выбросов сверхмассивных черных дыр», – рассказал один из авторов работы, астрофизик из Токийского университета Томохиса Кавасима.

Чтобы объяснить это явление, теоретикам придется создавать новые модели, которые описывают процесс формирования джетов.

Исследователи надеются, что дальнейший анализ данных, собранных в ходе первого цикла работы EHT, и перезапуск проекта в 2021 году помогут им узнать механизмы, которые отвечают за формирование вспышек обоих видов электромагнитных волн в разных частях джетов, а также локализовать источники других форм излучения.

Источник