Ганимед – самый большой спутник Юпитера

Самый большой спутник в солнечной системе — Как был открыт спутник Ганимед — Атмосфера и магнитосфера Ганимеда — Размеры, ландшафт и состав поверхности Ганимеда — Перспективы колонизации спутника Юпитера

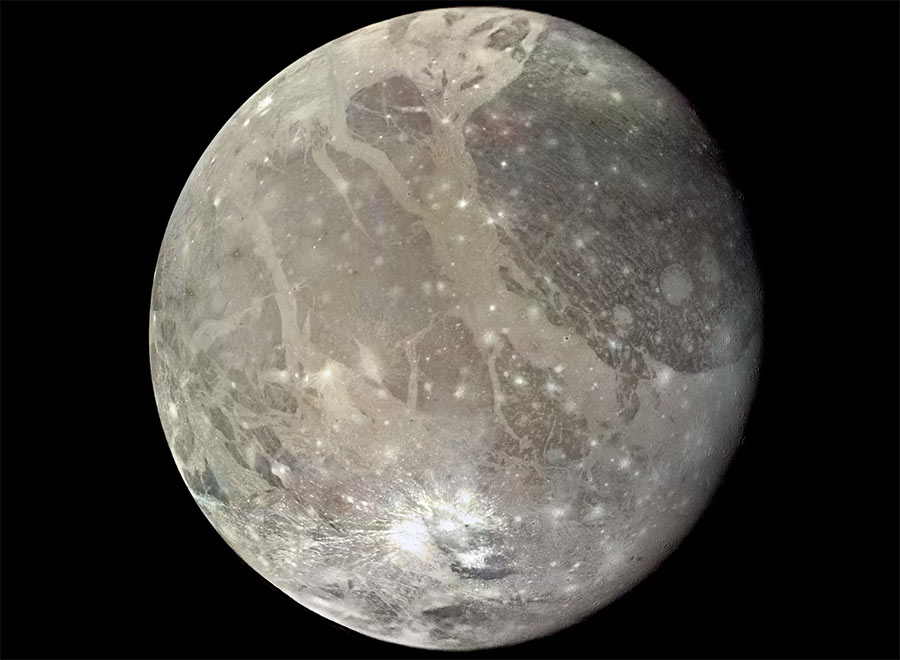

Спутник Юпитера Ганимед – крупнейший спутник не только у этой планеты, но и во всей Солнечной системы. Он настолько велик, что по размерам превышает планету Меркурий, а также единственный из планетарных спутников может похвастаться наличием магнитосферы и, пускай слабенькой, но всё же кислородной атмосферой!

Ганимед – самый большой спутник Юпитера

Как был открыт спутник Ганимед

“Официально” Ганимед был открыл Галилео Галилеем 7 января 1610 года, причем открыт чисто случайно – наблюдая Юпитер, астроном обратил внимание на четыре маленькие “звезды” рядом с ним, и, заметив их сдвиг на следующую ночь, сделал верное предположение, что перед ним никакие не звезды, а луны Юпитера. Галилей не стал заморачиваться с названиями и окрестил все вновь открытые небесные тела (Каллисто, Европу, Ио, Ганимед) по-простому: Юпитер 1, 2, 3 и 4.

Ганимед в этом списке фигурировал как “Юпитер 3”.

Однако тут на сцену вышел немецкий астроном Симон Марий, утверждавший, что спутники Юпитера он наблюдал ещё в 1609 году, и заранее придумал дать им куда более звучные и интересные имена. Так и появилось название Ганимед – в греческих мифах это имя носил сын троянского царя Троса, поднятый Зевсом (Юпитером) на небо и включенным в свою свиту.

Впрочем, в широкое употребление это название вошло только в 20-м веке.

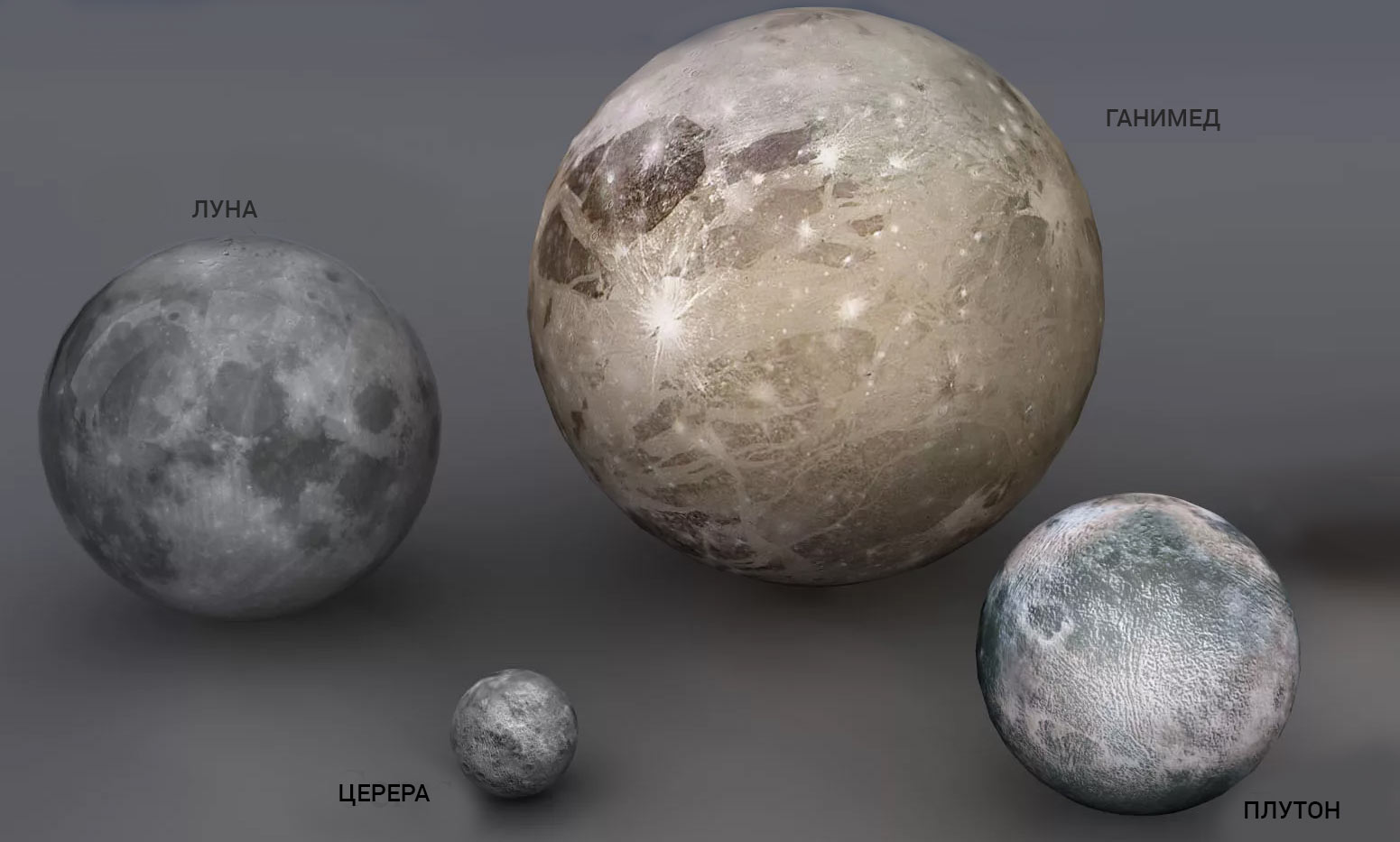

Сравнительный размер спутника Юпитера Ганимеда, Луны, астероида Церера и «бывшей» планеты Плутон

Размеры, ландшафт и состав поверхности Ганимеда

Ганимед – крупнейшая луна в Солнечной системе, имеющая диаметр 5268 километров и рекордную для спутников планет массу 1.4619 х 1023 (2 наших Луны). Судя по характеристикам плотности вещества составляющего его массу, Ганимед состоит из примерно равных долей скальных пород и водяного льда. На полюсах есть ледяные шапки из водяного льда.

Оборот вокруг Юпитера Ганимед совершает за 7 дней и 3 часа, а среднее расстояние от Юпитера для этого спутника составляет 1 070 400 километров.

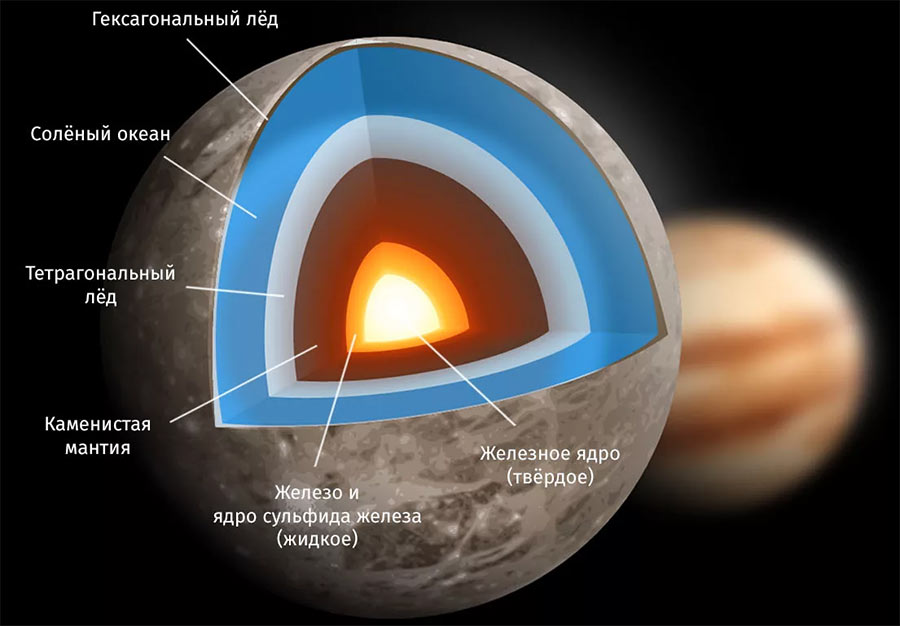

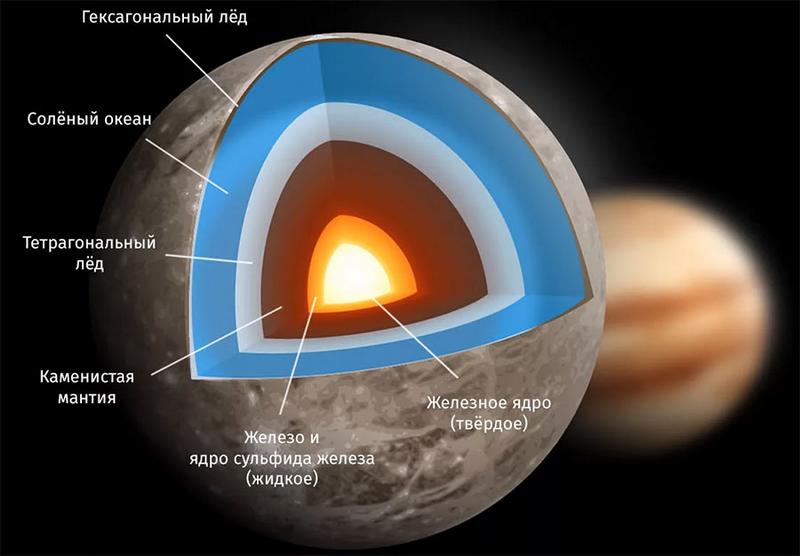

Внутри спутник обладает жидким железным ядром, силикатной мантией и оболочкой из льда. Ядро имеет радиус 500 км, а его температура составляет 1500-1700 К с давлением в 10 Па.

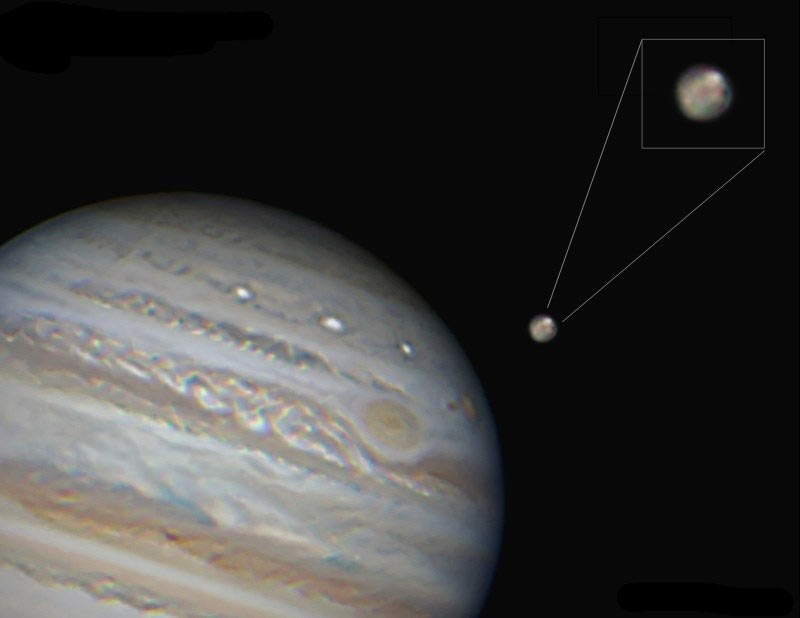

Спутник Ганимед на фоне Юпитера. Только в таких фотографиях понимаешь насколько же велик Юпитер!

Мантия представлена хондритами и железом. Внешняя ледяная корка Ганимеда имеет толщину до 800 км, с большой вероятностью можно утверждать, что под поверхностью этого спутника Юпитера расположен жидкий океан.

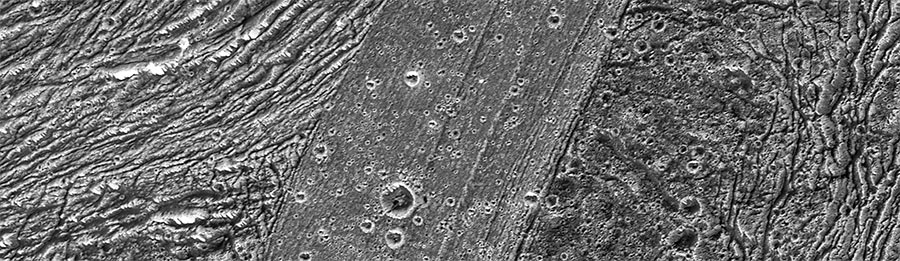

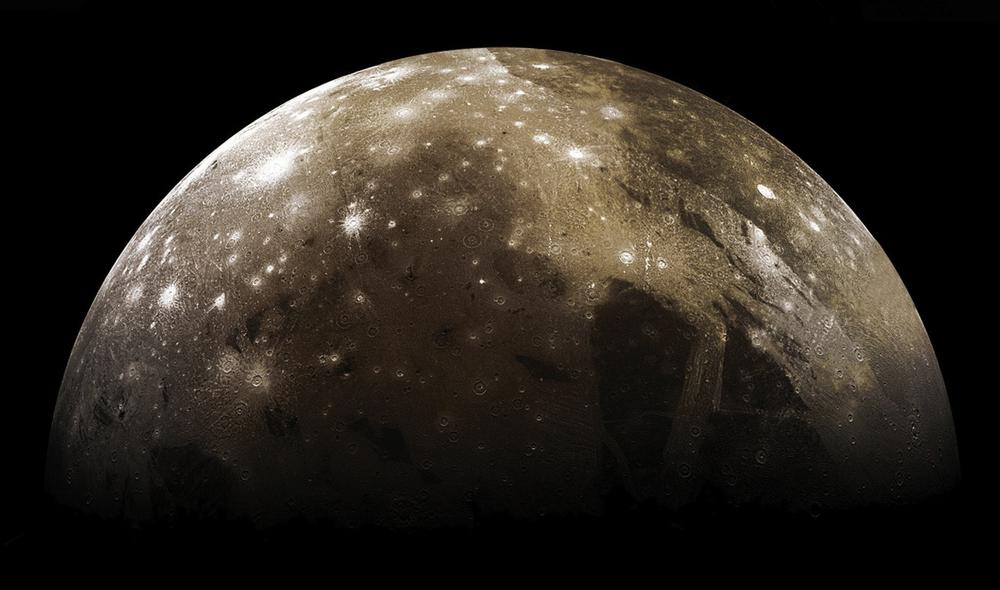

На поверхности спутника различаются две ярко выраженные разновидности рельефа. Первая это древние участки покрытые кратерами (темные) занимающие 1/3 поверхности, вторая – молодые территории с хребтами и “оврагами” (светлые).

Молодой ландшафт сформирован тектоникой, но, разумеется другого характера, нежели на Земле. Причиной образования горных хребтов и пропастей на Ганимеде являются криовулканизм (извержение ледяных вулканов) и приливный нагрев.

Обилие кратеров на “древних” плоских участках планеты относят к периоду 3.5-4 млрд. лет назад, когда Ганимед подвергся мощной астероидной атаке.

Геологические процессы оставили следы на более светлых районах спутника. Тектонические подвижки вызвали появление протяженных борозд, хотя определить их возраст не удалось. Причиной подвижек называют орбитальные резонансы Ганимеда в прошлом или формирование внутренних слоев недр, что привело к их разогреву и напряжению в литосфере. Область Галилея – очень темный район с видимыми концентрическими структурами – тоже результат геологической активности.

Ганимед, также как Марс имеет полярные шапки. Дело в том, что этот спутник имеет на полюсах наименее защищенные области, поэтому ионы магнитосферы воздействуют на лед именно в этих районах, превращая его в иней.

Расплавленное ядро Ганимеда – железное и очень электропроводное. По всей видимо именно это делает его источником магнитного поля этого небесного тела. Ряд исследователей считают, что жидкое ядро содержит твердое железное ядро. Их обволакивают силикатная и ледяная мантии. Быть может, магнитное поле связано также и с жидким океаном под корой луны. Некоторые модели предполагают, что вода в океане разделена льдом на слои.

Ландшафт Ганимеда довольно причудлив, тут и там его пересекают широкие полосы, будто бы по ним прошел гигантский каток. На самом деле – это области сжатия-растяжения поверхности

Атмосфера и магнитосфера Ганимеда

Как уже отмечалось, именно у Ганимеда есть то, чем могут похвастаться далеко не все планеты Солнечной системы – сильно разряженная, но все-таки кислородная атмосфера. Кислород в ней появляется благодаря присутствию на поверхности спутника залежей водяного льда, под действием ультрафиолетового излучения разлагающегося на водород и кислород. Более того, так как в составе атмосферы Ганимеда обнаружен и озон, скорее всего можно говорить о присутствии у спутника также и ионосферы.

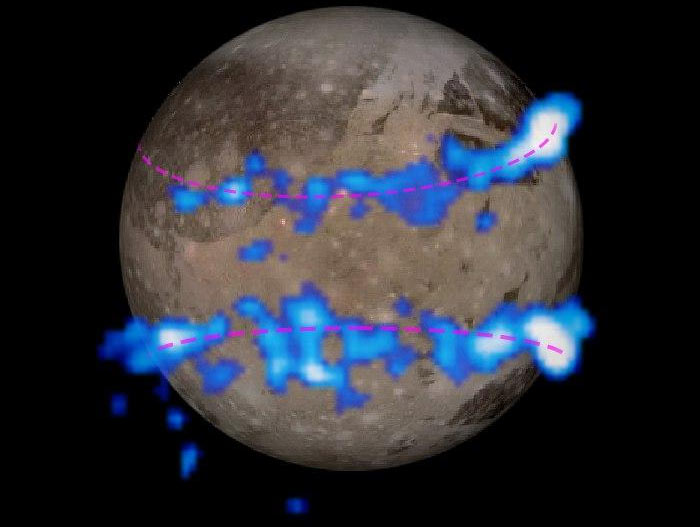

Наличие атмосферы (вернее присутствие в ней атомарного водорода) приводит к эффекту аэрографа – слабому световому излучению появляющемуся у полюсов планеты.

Тем не менее, хотя словосочетание “кислородная атмосфера” звучит очень красиво и наводит на мысли о колонизации и внеземном разуме, стоит помнить о том, что давление атмосферы Ганимеда составляет всего 0,1 Па, то есть ничтожная часть земного.

Ещё более интересная особенность этой юпитерианской луны – магнитосфера. Да, Ганимед располагает магнитосферой, величина стабильного магнитного момента которой достигает – 1.3 х 10 3 Т · м 3 (т.е. в 3 раза выше чем у Меркурия). Сила магнитного поля достигает 719 Тесла, а диаметр магнитосферы достигает 13156 км. Замкнутые полевые линии находятся ниже 30° широты, где захватываются заряженные частички и формируют радиационный пояс. Среди ионов наиболее распространенными выступает одиночный ионизированный кислород.

При соприкосновении магнитосферы Ганимеда и плазмой Юпитера, наблюдается ситуация очень похожая на контакт солнечного ветра и земной магнитосферы. Тем не менее, следует признать – магнитное поле спутника слишком слабое и не в состоянии удержать потоки радиации испускаемые Юпитером, так что окажись мы на поверхности Ганимеда, не смотря на наличие магнитосферы, нам бы не поздоровилось.

Строение самой большой луны Юпитера – Ганимеда

Исследование Ганимеда в наше время и перспективы колонизации спутника Юпитера

В новейшее время к Юпитеру отправлялось несколько исследовательских зондов, поэтому у нас есть достаточно подробные данные не только о планете-гиганте, но и о её спутниках.

Космические аппараты “Пионер-10” (1973 г.) и “Пионер-11” (1974 г.) дали нам представления о физических характеристиках лун Юпитера, “Вояджер 1” и “Вояджер 2” (1979 г.) снабдили фотографиями и “атмосферными пробами”, но эти аппараты, скорее задавали вопросы…

Ответы начал давать зонд “Галилео”, изучавший Ганимед в период с 1996-2000 г. Именно ему удалось обнаружить магнитное поле, внутренний океан и предоставить множество спектральных снимков. А в 2007 году мы получили не только спектры, но и топографическую карту этого спутника, сделанную зондом “Новые горизонты”.

На данный момент всё ещё осталась масса нерешенные вопросов относительно спутников Юпитера, их пригодности для колонизации и потенциала наличия жизни. Однако на новые экспедиции пока нет денег ни у НАСА, ни у Роскосмоса, ни у Евросоюза.

Впрочем, возможно в ближайшем будущем все изменится.

Схема зафиксированных полярных сияний у юпитерианского спутника Ганимед

Слова про колонизацию Ганимеда – не просто слова. Дело в том, что этот спутник, при всех недостатках (удаленность, радиация и т.п.) имеет немало плюсов как “промежуточная база” на пути в “дальний космос”. Запасы воды, кое-какой магнитный щит, гравитация позволяющая тратить меньше энергии на взлет – все это делает Ганимед не самым плохим кандидатом, во всяком случае стартовые условия этот спутник Юпитера предлагает лучшие, чем тот же Марс или наша Луна.

Источник

Ганимед — спутник Юпитера, крупнейший в Солнечной системе

Спутник Юпитера Ганимед – крупнейший в Солнечной системе. Он больше Луны и даже Меркурия, и совсем немного не дотягивает до Марса. Если бы он вращался по орбите не у Юпитера, а у Солнца, то считался бы полноценной планетой.

Ганимед – очень интересный мир, как и прочие крупные спутники Юпитера. Они все не похожи друг на друга и имеют уникальные особенности. Ио – вулканический ад, Европа – ледяной мир с подлёдным океаном, а Ганимед – крупнейший и единственный спутник, имеющий собственную магнитосферу, которая втрое сильнее, чем у Меркурия. И он очень стар – его возраст оценивается в 4.5 миллиардов лет, как у самого Юпитера.

Открытие спутника Юпитера Ганимед

Первый телескоп Галилео Галилея, созданный в 1609 году, имел увеличение всего в 3х и его можно сравнить разве что с театральным биноклем. Но уже вторая конструкция обладала гораздо лучшими характеристиками – апертура в 45 мм, фокусное расстояние в 1250 мм и увеличение 34х.

Телескопы Галилео Галилея, созданные им в разное время. Музей Галилея во Флоренции.

Именно такой инструмент 7 января 1610 года Галилей навёл на Юпитер и заметил около него три звезды. Это были спутники Ганимед, Каллисто и Ио с Европой, расположенные рядом. На следующий день Ио и Европа разошлись достаточно далеко, и Галилей мог наблюдать все четыре крупнейших спутника Юпитера.

Конечно, он еще не знал, что это именно спутники, ведь выглядели они всего лишь как слабые звёздочки, которые каждый день находятся в разном месте. Но недолгие наблюдения привели к закономерным выводам, и уже 15 января Галилей убедился, что все четыре небесных тела являются спутниками Юпитера и вращаются по орбитам около него. Он назвал их «планетами Медичи», присвоив им номера. Ганимед – третий из спутников, и получил название Юпитер-3.

У Галилея был и конкурент – немецкий астроном Симон Марий, который утверждал, что видел эти спутники раньше Галилея – в 1609 году. Но он не опубликовал своё открытие и никак не мог его доказать, поэтому первооткрывателем считается именно Галилео Галилей, а все четыре крупнейших спутника с тех пор называются «галилеевыми».

Однако Марий всё-таки внёс свой вклад. Именно он предложил дать им названия по именам приближённых к богу Зевсу лиц. Эти названия долгое время не использовались и стали употребляться лишь с середины XX века в том виде, как их предложил Марий и как их знаем мы – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Кстати, среди всех названий галилеевых спутников Ганимед единственный, у которого мужское имя, все остальные – женские. Ганимед, согласно древнегреческой мифологии, был прекрасным юношей, сыном троянского царя Троса. Зевс в него влюбился и послал орла, который похитил юношу и перенёс на гору Олимп. Там он стал виночерпием и по совместительству любовником Зевса.

Характеристики Ганимеда

Этот спутник Юпитера самый большой среди всех спутников Солнечной системы. Его диаметр составляет 5268 км. Ганимед по размеру 2 % больше Титана, спутника Сатурна, который является вторым по размеру. Он на 8% больше Меркурия, на 51% больше Луны и вдвое её тяжелее.

Сравнительные размеры Ганимеда.

Плотность Ганимеда – 1.936 г/см 3 , и состоит он преимущественно из скальной породы, смешанной со льдом, смешанных примерно поровну.

Среднее расстояние от планеты составляет 1 070 400 километров. Эксцентриситет орбиты небольшой – всего 0.002. Этот огромный шар мчится по ней со скоростью 10.88 км/с, совершая полный оборот за 7.15 земных суток.

Орбита Ганимеда

Ганимед удалён от Юпитера на 1 070 400 км, и он третий среди галилеевых спутников после Ио и Европы. Следующий за ним – Каллисто.

Полный оборот по орбите Ганимед делает за 7 дней и 3 часа. Орбита немного наклонена к плоскости экватора Юпитера и этот угол периодически меняется от 0.05 до 0.32 градусов. Из-за этого наклон оси тоже меняется от 0 до 0.33 градусов.

Орбиты некоторых спутников Юпитера.

Ганимед находится в орбитальном резонансе с Ио и Европой. За один оборот Ганимеда Европа делает два оборота, а Ио – четыре. Они никогда не выстраиваются в одну линию.

Ганимед, как и другие крупные спутники Юпитера, находится в гравитационном захвате, то есть всегда повёрнут к нему одной стороной.

Происхождение Ганимеда

Ганимед очень стар, его возраст оценивается в 4.5 миллиардов лет, то есть он ровесник самой Солнечной системы и её планет. Сейчас есть теория, почему это так.

Планеты образовались из протопланетного облака газа и пыли, в котором постепенно образовывались сгустки вещества, в итоге ставшие планетами. Из такого сгустка – туманности образовался и Юпитер. Но в этой туманности шло образование и других космических тел – спутников.

Ганимед образовался недалеко от Юпитера, где газа было довольно много, и он был плотнее. Весь этот процесс сжатия сопровождался выделением тепла. Лёд таял, и каменистые нагретые части в итоге оказались в центре нового космического тела, образовав ядро, а более легкие вещества – вокруг него.

В итоге Ганимед получил горячее каменистое ядро, которое продолжает до сих пор выделять тепло. Оно не только до сих пор остывает, но и подогревается из-за приливного воздействия Юпитера и радиоактивного распада элементов. Это ядро отдаёт тепло ледяной мантии, и далее оно конвективным путём поднимается выше к поверхности. Благодаря радиоактивному распаду в ядре образовались такие вещества, как железо и сульфид железа.

Ядро постепенно остывает, хотя процесс этот очень медленный и длится уже миллиарды лет. Благодаря горячему ядру под поверхностью Ганимеда существует подлёдный океан, состоящий из жидкой воды.

Другие галилеевы спутники прошли другой путь эволюции. Например, Каллисто находится дальше от Юпитера, поэтому там туманность была гораздо беднее веществом. В итоге этот спутник при сжатии вещества остывал быстрее, чем образовывалось тепло. В нём не произошло полного формирования твёрдого ядра, и он больше похож на кусок льда с каменными породами. Хотя в его центре тоже образуется тепло из-за приливного воздействия Юпитера, радиоактивного распада и давления, но его меньше, чем у Ганимеда.

Атмосфера Ганимеда

Наличие у Ганимеда атмосферы было предметом споров среди учёных. В 1972 году группа учёных заявила, что обнаружила тонкую атмосферу, но в 1979 году мимо него пролетал «Вояджер-1» и совершенно не нашёл её признаков.

Но в 1995 году с помощью телескопа «Хаббл» всё-таки было обнаружено наличие у Ганимеда очень тонкой кислородной атмосферы. Считается, что она образуется из-за разрушения молекул воды, из которых состоит поверхностный лёд, под действием ионизирующего солнечного излучения. Молекула воды распадается на водород и кислород, но водород быстро улетучивается в космос, так как это очень лёгкий газ. Кислород задерживается, но находится как в молекулярном, так и в атомарном виде. Атомарный водород обнаруживается на расстоянии 3000 километров от поверхности.

Кислород обнаружен и во льду на поверхности. На Земле лёд содержит пузырьки воздуха, но на Ганимеде очень холодно – примерно – 170 градусов, поэтому молекулярный кислород во льду растворён.

Точные характеристики атмосферы Ганимеда пока неясны, так как эта область пока слабо исследована.

Поверхность Ганимеда

На поверхности этого спутника Юпитера есть разные области. Некоторые очень древние, тёмные и обильно покрытые кратерами – они занимают треть всей площади. Другие светлее и кратеров на них меньше, потому что они моложе, хотя и тоже очень старые.

Также поверхность Ганимеда испещрена трещинами, бороздами и высокими гребнями. Они, как полагают учёные, образовались из-за тектонической деятельности в прошлом. Когда Ганимед еще не имел стабильной орбиты и не вошел в стадию резонанса с другими спутниками, его ледяная кора подергалась мощным деформациям из-за гравитационного действия Юпитера и соседних спутников. Это вызывало образование огромных трещин и огромные плиты приходили в движение, наползая друг на друга и сминаясь. Между ними образовывались огромные провалы, которые заполнялись водой, вырывавшейся с глубоких слоёв.

Кроме того, надо иметь в виду, что разогрев ядра в прошлом вызывал тепловое расширение спутника, что тоже приводило к растрескиванию поверхности.

В результате всех этих геологических процессов первоначальная, древняя поверхность была частично стёрта и вместо неё появилась более свежая. Судя по кратерам, тёмные области имеют возраст около 4 миллиардов лет, и её изучение даст массу данных о составе туманности, из которой образовалась вся наша Солнечная система.

Светлые области моложе тёмных, но тоже древние. Учёные считают, что большинство кратеров на поверхности Ганимеда образовалось около 3.5-4 миллиардов лет назад, а затем они появлялись редко. В светлых областях кратеров немного.

Кратеры Ганимеда не такие глубокие, как лунные. Ведь они выбиты в ледяной поверхности, а лёд непрочен. Постепенно он разрушается под действием гравитации Юпитера и силы тяжести. Некоторые из самых древних кратеров уже практически полностью сгладились, они называются палимпсестами.

У Ганимеда есть полярные шапки, которые состоят, предположительно, из инея. Частицы плазмы выбивают с поверхности молекулы воды, которые поднимаются к более холодным полярным областям и там оседают. К тому же, магнитное поле у полюсов слабее, и там такая бомбардировка идёт активнее.

Внутреннее строение Ганимеда

Многочисленные исследования Ганимеда с пролетающих космических аппаратов позволили построить модель его внутреннего строения. Конечно, она еще требует многих исследований и уточнений, но всё же информации накоплено немало.

Учёные считают, что Ганимед имеет горячее ядро из расплавленного железа, с температурой более 1500 градусов, затем идёт силикатная мантия, а далее ледяной слой.

Строение Ганимеда, спутника Юпитера.

Размеры каждого слоя оцениваются приблизительно так:

- Ядро – 1400-1800 км в диаметре.

- Внешний ледяной слой – 800-1000 км толщиной.

- Силикатная мантия – всё остальное.

Есть данные, что под поверхностью Ганимеда есть слои жидкой воды – подповерхностный океан, как на Европе. Мало того, таких слоёв может быть до 4, и разделены они прослойками из льда разного типа. Чем глубже слой, тем солёнее в нем вода. Такие выводы были сделаны на основе изучения магнитного слоя Ганимеда и моделирования его структуры.

Исследования Ганимеда

По-настоящему Ганимед изучался только в последние полвека, с тех пор, как в 1979 году мимо него пролетели оба «Вояджера» и передали снимки и массу научных данных. Конечно, до этого велись телескопические наблюдения с Земли, но они дают мало информации, ведь спутник не так уж и велик, а расстояние до него огромно.

Поэтому все самые ценные данные получены с помощью космических зондов за последние десятилетия. После «Вояджеров» у Ганимеда побывал зонд «Галилео», который с 1995 по 2003 годы 6 раз сближался с ним и сделал множество снимков. Именно «Галилео» обнаружил у Ганимеда магнитосферу и подлёдный океан, и по его данным была построена современная модель строения этого спутника.

В 2007 году мимо пролетал зонд «Новые горизонты», направляясь к Плутону. Он сделал множество снимков, в том числе и инфракрасном диапазоне, и передал много данных.

Сейчас планируются разные миссии специально к Ганимеду и к Юпитеру, так как этот крупнейший спутник остаётся слабо изученным и в то же время очень интересен. Но эти миссии то отменяются, то откладываются из-за проблем с финансированием. Поэтому еще вопрос, отправится ли хоть одна в ближайшие годы.

Наблюдение Ганимеда

Обнаружить все четыре галилеевых спутника Юпитера – Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, можно уже в бинокль – в 10-кратный они видны вполне отчётливо в виде звёздочек разной яркости. Есть свидетельства, что некоторые люди видели Ганимед и невооружённым глазом. Это неудивительно и вполне возможно при отличном зрении.

В телескоп, даже самый небольшой, все четыре спутники видны очень чётко, но также в виде звёздочек. Чтобы Ганимед стал диском, нужен телескоп с апертурой не менее 125-150 мм. В такой телескоп можно наблюдать прохождение тени от спутника по диску Юпитера.

Наличие деталей в виде темных пятен, даже скорее намёков на них, можно обнаружить в телескоп с апертурой не менее 250-300 мм. Но для этого нужен большой опыт наблюдений и хорошие условия. Но это спорный вопрос, так как любители астрономии продолжают споры, хватит ли такой апертуры, чтобы различить на Ганимеде хоть что-то. Скорее, это просто вопрос опыта – кто-то видит, а кто-то нет.

Источник