Что больше: Вселенная или наш мозг?

Вселенная огромна, но если мы можем её представить с помощью нашего разума – то значит ли это, что наш мозг больше вселенной? Существует несколько весьма убедительных доводов в пользу обеих сторон этого спора. Здесь мы приводим только краткую выдержку из большой опубликованной статьи, посвящённой этому вопросу.

«Безусловно, наш мозг впечатляет – но следует ли нам отдать ему корону?

Давайте прислушаемся к голосу Вселенной; Как недавно написала критик Кэтрин Шульц, если вы представляете себе космос примитивным способом, как гигантское пространство со звёздами, планетами и газовыми облаками, тогда да, наш разум может представить всё это. Но что если мы немного усложним задачу, и добавим сюда загадки тёмной энергии, пространственно-временного континуума, полей Хиггса, крошечных кусочков энергии, выпрыгивающих из ниоткуда и затем исчезающих в самых крошечных из представимых пространств? И что если я скажу вам, что чем быстрее вы движетесь, тем больше вы становитесь, пока, наконец, при скорости света ваша масса не возрастает в чудовищной пропорции?

«Многие люди считают, что это глупо», пишет астроном Карл Саган, «и каждую неделю или две я получаю письмо от кого-нибудь, кто жалуется мне по этому поводу», но независимо от того, насколько странно это выглядит, это является истиной, причём экспериментально доказуемой истиной. Но правду вроде этой не так легко принять. Наш разум замирает в смятении.

«Вселенная не только является более сложной, чем мы предполагаем», говорит биолог Д.Б.С. Холдейн, «но и более сложной, чем мы можем предположить». С точки зрения доктора Холдейна, вселенная больше, чем наш мозг. Существуют вещи, которых мы просто не можем знать, и даже не можем представить с помощью того мозга, которым обладаем… Так что же – корону получает Вселенная?»

Источник

Что больше: Вселенная или наш мозг?

17-08-2012, 16:00 | Наука и техника / Размышления о науке | разместил: VP | комментариев: (0) | просмотров: (1 542)

Вселенная огромна, но если мы можем её представить с помощью нашего разума – то значит ли это, что наш мозг больше вселенной? Существует несколько весьма убедительных доводов в пользу обеих сторон этого спора. Здесь мы приводим только краткую выдержку из большой опубликованной статьи, посвящённой этому вопросу.

«Безусловно, наш мозг впечатляет – но следует ли нам отдать ему корону?

Давайте прислушаемся к голосу Вселенной; Как недавно написала критик Кэтрин Шульц, если вы представляете себе космос примитивным способом, как гигантское пространство со звёздами, планетами и газовыми облаками, тогда да, наш разум может представить всё это. Но что если мы немного усложним задачу, и добавим сюда загадки тёмной энергии, пространственно-временного континуума, полей Хиггса, крошечных кусочков энергии, выпрыгивающих из ниоткуда и затем исчезающих в самых крошечных из представимых пространств? И что если я скажу вам, что чем быстрее вы движетесь, тем больше вы становитесь, пока, наконец, при скорости света ваша масса не возрастает в чудовищной пропорции?

«Многие люди считают, что это глупо», пишет астроном Карл Саган, «и каждую неделю или две я получаю письмо от кого-нибудь, кто жалуется мне по этому поводу», но независимо от того, насколько странно это выглядит, это является истиной, причём экспериментально доказуемой истиной. Но правду вроде этой не так легко принять. Наш разум замирает в смятении.

«Вселенная не только является более сложной, чем мы предполагаем», говорит биолог Д.Б.С. Холдейн, «но и более сложной, чем мы можем предположить». С точки зрения доктора Холдейна, вселенная больше, чем наш мозг. Существуют вещи, которых мы просто не можем знать, и даже не можем представить с помощью того мозга, которым обладаем… Так что же – корону получает Вселенная?»

Источник

Что больше: Вселенная или наш мозг?

Вселенная огромна, но если мы можем её представить с помощью нашего разума – то значит ли это, что наш мозг больше вселенной? Существует несколько весьма убедительных доводов в пользу обеих сторон этого спора. Здесь мы приводим только краткую выдержку из большой опубликованной статьи, посвящённой этому вопросу.

«Безусловно, наш мозг впечатляет – но следует ли нам отдать ему корону?

Давайте прислушаемся к голосу Вселенной; Как недавно написала критик Кэтрин Шульц, если вы представляете себе космос примитивным способом, как гигантское пространство со звёздами, планетами и газовыми облаками, тогда да, наш разум может представить всё это. Но что если мы немного усложним задачу, и добавим сюда загадки тёмной энергии, пространственно-временного континуума, полей Хиггса, крошечных кусочков энергии, выпрыгивающих из ниоткуда и затем исчезающих в самых крошечных из представимых пространств? И что если я скажу вам, что чем быстрее вы движетесь, тем больше вы становитесь, пока, наконец, при скорости света ваша масса не возрастает в чудовищной пропорции?

«Многие люди считают, что это глупо», пишет астроном Карл Саган, «и каждую неделю или две я получаю письмо от кого-нибудь, кто жалуется мне по этому поводу», но независимо от того, насколько странно это выглядит, это является истиной, причём экспериментально доказуемой истиной. Но правду вроде этой не так легко принять. Наш разум замирает в смятении.

«Вселенная не только является более сложной, чем мы предполагаем», говорит биолог Д.Б.С. Холдейн, «но и более сложной, чем мы можем предположить». С точки зрения доктора Холдейна, вселенная больше, чем наш мозг. Существуют вещи, которых мы просто не можем знать, и даже не можем представить с помощью того мозга, которым обладаем… Так что же – корону получает Вселенная?»

Источник

Учёные сравнили мозг человека и Вселенную

В ноябре 2020 года некоторые информационные агентства сообщили об интересном совместном исследовании астрофизиков… и нейрохирургов: так, РИА НОВОСТИ (НАУКА) сообщило об этом 17.11.2020 под заголовком « Ученые обнаружили удивительное сходство между строением мозга и Вселенной ». Цитирую по указанному сообщению (с некоторыми сокращениями):

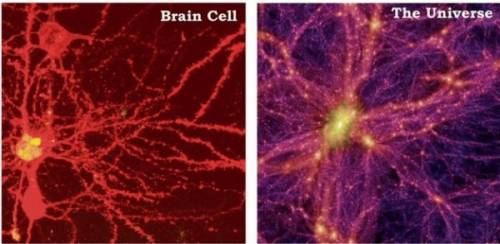

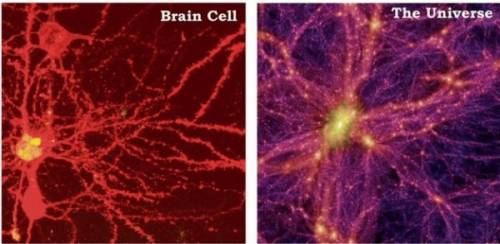

Человеческий мозг и Вселенная — две сложнейшие природные системы. Астрофизик Франко Вацца (Franco Vazza) из Болонского университета и Альберто Фелетти (Alberto Feletti), нейрохирург из Университета Вероны предположили, что, несмотря на огромную разницу в масштабе — более 27 порядков, — физические процессы, которые привели к структурированию материи в этих системах, действовали по одним и тем же законам. В итоге сформировались структуры с одинаковыми уровнями сложности и самоорганизации.

Человеческий мозг функционирует благодаря наличию обширной нейронной сети, насчитывающей около 69 миллиардов нейронов. Наблюдаемая Вселенная, в свою очередь, состоит минимум из 100 миллиардов галактик. Нейроны и галактики, расположенные в виде длинных нитей и узлов, составляют только около 30 процентов массы систем, а 70 процентов приходятся на компоненты, играющие пассивную роль, — воду в мозге и темную энергию в наблюдаемой Вселенной.

Исходя из общих черт, исследователи составили сравнительную модель флуктуации вещества в обеих системах и изучили их структурные, морфологические и сетевые свойства ».

«Мы рассчитали спектральную плотность двух систем. Этот метод часто используется в космологии для изучения пространственного распределения галактик, — приводятся в пресс-релизе Болонского университета слова Франко Вацца. — Наш анализ показал, что распределение колебаний в нейронной сети мозжечка в масштабе от одного микрометра до 0,1 миллиметра следует той же прогрессии, что и распределение материи в космической паутине, но, конечно, в более крупном масштабе — от 5 до 500 миллионов световых лет».

Ученые также оценили параметры, характеризующие как нейронную сеть, так и космическую паутину, — среднее количество соединений в каждом узле и тенденцию кластеризации нескольких соединений в центральных узлах внутри сети — и снова выявили неожиданно высокие уровни согласования.

«Вероятно, взаимосвязи внутри этих сетей развиваются по схожим физическим принципам, несмотря на поразительную и очевидную разницу между физическими силами, регулирующими распределение галактик и нейронов», — объясняет Альберто Фелетти.

«Удивительная степень сходства, которую демонстрирует наш анализ, предполагает, что самоорганизация обеих сложных систем, вероятно, формируется в соответствии с теми же принципам сетевой динамики», — пишут авторы статьи. >>

Сама статья итальянских учёных, о которой идёт речь, называется « The Quantitative Comparison Between the Neuronal Network and the Cosmic Web » («Количественное сравнение нейронной сети и космической паутины»). В аннотации авторы пишут (перевод с сокращениями):

« Мы исследуем сходство между двумя наиболее выдающимися и сложными системами в природе: сетью нейрональных клеток в человеческом мозге и космической сетью галактик. Мы исследуем структурные, морфологические, сетевые свойства и объем памяти этих двух увлекательных систем с помощью количественного подхода. Дразнящая степень сходства, которую выявляет наш анализ, по-видимому, предполагает, что самоорганизация обеих сложных систем, вероятно, формируется сходными принципами сетевой динамики, несмотря на радикально различные масштабы и процессы в игре ».

В разделе «Обсуждение результатов» авторы пишут (перевод с сокращениями):

«Мы представили детальное сравнение нейронной сети и космической сети, двух самых захватывающих и сложных сетей в природе, с целью объективной оценки уровня сходства между этими двумя физическими системами.

Мы также применили однородные статистические подходы к реальным лабораторным образцам как головного мозга, так и мозжечковой коры (раздел 2.1), а также к срезам моделируемого распределения темной материи и обычного вещества в космической паутине (раздел 2.2) и количественно определили их морфологические и сетевые свойства с помощью спектрального анализа (раздел 3.3), а также сетевые параметры из теории графов (раздел 3.4). В пределах диапазона упрощающих допущений, которые мы использовали для определения обеих сетей (например, на основе близости узлов, идентифицированных из непрерывного распределения материи, отображаемого различными методами визуализации), наши результаты намекают на тот факт, что сходные конфигурации сетей могут возникать из взаимодействия совершенно разных физических процессов, приводя к сходным уровням сложности и самоорганизации, несмотря на драматическое неравенство в пространственных масштабах ( ∼ 10 в степени 27 ) этих двух систем.

Ключевым фронтиром (границей) этого направления сравнительных исследований является возможность измерения емкости памяти обеих сетей, что в настоящее время является сложной задачей из-за радикально различных подходов, доступных в настоящее время для измерения, чтобы контролировать поток информации в них».

И далее авторы приводят важные количественные сравнения объёмов памяти человеческого мозга и необходимого для описания Вселенной объёма информации:

« Интересный факт хорошо иллюстрирует, что возможные сходства также существуют в этом отношении. Общая емкость памяти человеческого мозга была недавно оценена с помощью секционной электронной микроскопии для восстановления трехмерного распределения дендритных шипов и их синапсов и обнаружения 26 различных синаптических сил, что составляет в среднем ∼ 4.7 биты информации на одну нейрональную клетку [ 41 ]. Экстраполируясь на общее среднее число узлов в нейронной сети, это дает ≈ 2 ⋅ 10 в степени 16 бит , т. е., ∼ 2.5 Петабайтов как емкость памяти человеческого мозга . Для космической паутины можно использовать радикально иную идею, основанную на теории информации, чтобы количественно определить, сколько информации кодируется трехмерной структурой космической паутины [ 42 , 43 ]. С помощью вычисления «статистической сложности», характеризующей динамическую эволюцию моделируемых вселенных, было доказано, что ∼ 3.5 ⋅ 10 в степени 16 бит (т. е., ≈ 4.3 Петабайтов памяти) необходимы для хранения информации о космической структуре во всей наблюдаемой Вселенной (т.е. в размере ≈ 13.8 Gpc \Гигапарсек\). (Впрочем,) т акое близкое значения (2.5 и 4.3 Петабайт) могут показаться простым совпадением, если учесть неоднозначность определения обеих сетей, в частности космической сети, — т.е. то, что эти числа известны лишь приблизительно.

Вместе с остальной частью анализа, представленного в этой работе, такие сходства призваны мотивировать разработку более мощных и различающих алгоритмов для точного определения аналогий и различий этих захватывающих воображение систем, почти на мыслимых крайностях пространственных масштабов во Вселенной » .

В заключение уместно будет напомнить здесь о связи звёздного неба над головой и нравственности внутри на:

«Категорический императив» Иммануила Канта

«Категорический императив» Иммануила Канта (1724-1804) есть самое блестящее, самое краткое и самое точное высказывание о высшем принципе нравственности и его связи с космосом. Напомню, в кратком виде изречение Канта об этом часто формулируют как » нет ничего прекраснее звёздного неба над нами и нравственного закона внутри нас «. ну а точная цитата такова:

«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне» Иммануил Кант

Источник

Мы — больше, чем наш мозг. Как устроен самый сложный объект во Вселенной?

Последний релиз человеческого мозга вышел 50 000 лет назад, после чего орган перестал обновляться: умение адаптировать окружающую среду к своим потребностям и коллективная жизнь практически остановила его эволюцию. Всё это время отсутствие модернизации не вызывало затруднений, пока в XX веке люди не сделали основным продуктом производства и потребления информацию , оказав органу вредную услугу — сегодня мозг испытывает колоссальные нагрузки, приспосабливаясь к миру вокруг.

В лекции с фестиваля Pint of Science нейрофизиолог и доктор биологических наук Александр Каплан объясняет механизмы работы мозга и рассказывает о том, насколько сложно он устроен, почему информационный шум вреднее алкоголя и сигарет, можно ли полноценно жить без головного мозга и почему настоящего искусственного интеллекта не существует.

Мозг — это самый сложный объект во Вселенной, самая большая тайна.

Я занимаюсь изучением мозга со студенческих времен и, вот, до седых волос. Раньше, когда меня спрашивали: «Как там вообще поживает наука о мозге и насколько мы уже продвинулись в познании мозга?», я отвечал: «Да… да… мы уже основные вещи знаем, но что-то еще осталось неизвестным». А вот последние лет десять мне приходится говорить, что

«В отношении познания мозга мы уже начали движение в обратном направлении: знаем все меньше и меньше».

Дело в том, что за последние годы появилось множество новых и очень тонких методов исследования, с помощью которых мы получили так много новых фактов и фактиков о мозге, что уже перестаём понимать, как это все можно обобщить в единой концепции работы мозга. Более того, новые факты, как правило, только противоречат и даже разрушают старые концепции, не приводя к новым. Вместе с этим все чаще открываются какие-то новые ресурсы мозга, о которых мы ранее не знали или не придавали им нужного значения. Поэтому иной раз исследователи просто теряются. К примеру, интуиция и озарение оказались не артефактами, а базовыми составляющими работы мозга. Становится тревожно: можем ли мы вообще понять, как на самом деле работает мозг?

Уникальные нервные клетки

Мы не задумываемся, но у нас в теле практически нет клеток, переданных нам от папы с мамой. Клетки тела живут совсем недолго и очень быстро замещаются вновь рождёнными клетками. К примеру, клетки слизистой оболочки кишечника обновляются каждые 3-5 дней, клетки эпидермиса — 10 дней. Жировые и мышечные клетки — долгожители, но тоже существуют не более 10-15 лет. У трёхмесячного ребёнка от папы с мамой остаются только жировые и мышечные клетки, но к 10-15 годам и того уже не будет.

А вот нервные клетки особенные — только их мы храним всю жизнь от момента их зарождения. Между тем, у них тот же геном, что и у всех других клеток организма, так почему же они единственные никогда не обновляются? Сколько вообще могут жить нервные клетки?

Расскажу о небольшом эксперименте. Известно, что крысы живут дольше мышей в 2-3 раза. Ученые взяли группу мышат, отщепили у них по кусочку мозга и пересадили их в мозг крысят. Проверка через 3 месяца показала, что пересаженные нервные клетки мышат прекрасно прижились в мозге у крыс, сохранив свою типичную форму. По прошествии 20 месяцев, когда все мыши экспериментальной группы умерли от старости, клетки мышиного мозга продолжали жить в мозге более долгоживущих крыс! И даже через 36 месяцев, когда уже и крысы подошли к предельному сроку жизни, в их мозге продолжали жить нервные клетки мышей.

Какой можно сделать вывод? По-видимому, нервные клетки живут настолько долго, насколько долго они будут поддерживаться системой жизнеобеспечения, доставляющей питание, кислород и так далее. В этом эксперименте нервные клетки мышей прожили в два-три раза дольше, чем живут обычно.

То есть, если обеспечить питательными веществами и кислородом нервные клетки человека за пределами жизни самого человека, то, согласно приведённому эксперименту, мозг человека может прожить минимум до 300 лет.

Сами нервные клетки практически не болеют — вы не сможете назвать ни одного заболевания собственно нервных клеток. Кто-то скажет: «Склероз, Альцгеймер!». Но это не нервные клетки виноваты, это «болеют» сосуды, системы белкового синтеза или другие.

Для чего нам мозг и что мы с ним творим?

Мир — чудовищный хаос для нашего восприятия и для мозга. К примеру, если бы я попросил вас сейчас включить светомузыку, то, по-хорошему, вы бы отказались это сделать, ведь вы вслушиваетесь в мои слова, а звук и свет будут мешать. Но реальность такова, что окружающие нас мультимедийные скоростные потоки информации включены помимо нашей воли. А мозг, его работа — это непрерывная информационно-аналитическая деятельность. Даже если мы не говорим и ничего не делаем, он всё равно обрабатывает текущую информацию. Мозг просто обязан постоянно отслеживать окружающую действительность, любые даже лишние её детали, даже светомузыку во время лекции. Как ему живется в таких условиях?

Мозг — обычный орган с биологической точки зрения, как сердце или лёгкие, но именно мозг обеспечивает нам интегральную адаптацию к среде обитания, то есть выживание. Все остальные функции — думать, запоминать, даже регулировать сердце — инструментарий, который он использует для построения этой адаптации. Получается, мозг должен всё время должен улавливать и анализировать даже малейшие изменения в среде ради гарантированной безопасности организма. Сделав в последние годы основным продуктом производства и потребления информацию, мы оказали мозгу вредную услугу. Ни никотин, ни алкоголь не вредят мозгу так, как постоянные и зачастую бессмысленные информационные нагрузки.

Достаточно ли у мозга ресурсов, чтобы справиться со всё увеличивающимися потоками информации? Приведу одно исследование, в котором учёные проанализировали динамику охвата популяции онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями за 20 лет в период 1989–2011 годов. Как видно, распространённость этих заболеваний снижается — спасибо медицине, правильному отношению к себе и заботе о своем здоровье. Что касается заболеваний неврологического ряда, таких как расстройства памяти, утомление, головные боли, сбои в принятии решений, то они за этот период участились в 2,5 раза; также нарастают и психиатрические проблемы, например, депрессии, которые становятся хроническими, устойчивыми к лечению и приводящими к инвалидности. Возможно, что это звоночки исчерпания заданных нам природой ресурсов мозга? Мозг уже не выдерживает информационные нагрузки нашей жизни. Точнее, на сегодняшний день, у кого-то пока выдерживает, а у кого-то и нет: из 810 миллионов европейцев хроническая депрессия диагностирована уже у более чем у 100 миллионов.

Потоки информации, очевидно, приводят к ухудшению функционального состояния мозга, далее к невротическим срывам, потом к психическим нарушениям, а в итоге и к катастрофам в техногенной сфере. Специалисты говорят, что в большей части технологических катастроф, включая авиационные, повинен именно человеческий фактор.

На какие нагрузки рассчитан мозг?

У нас пещерный мозг — его последний релиз вышел 50 000 лет назад. Мы можем уверенно говорить об этом, так как останки инструментария и орудий производства, сопутствующие становлению Человека разумного, найденные, к примеру, в пещерах Кро-Маньон во Франции, датируются 45-50 тысячами лет назад. Мозг древнего человека не менее нашего был приспособлен к адаптации человека к окружающей его действительности: люди уже умели изготавливать орудия труда, пользоваться инструментами для охоты, обладали умением отображать мир в рисунках, планировать операции. К тому же, эти пещерные люди обладали отличной памятью, ведь в отличие от нас у них не было письменности и умных гаджетов, как же они сохраняли и передавали потомству богатую информацию о жизни племени, о навыках охоты, как сохраняли предания? Конечно же в уме!

Но дальше эволюция мозга не продолжилась по двум причинам:

- Человек стал разумным и научился адаптировать среду к себе. С этого времени отпала необходимость ради адаптации к среде обитания менять тело: стало холодно — достаточно развести костёр, а не отращивать шерсть.

- Человек стал общественным существом, и коллективная жизнь способствовала выживанию. А в племени каждый ребёнок был ценен: и сильный, и слабый, и умный, и не очень, и с какими-то физическими недостатками — всем находилось дело в распределённом труде. А это означало, что независимо от физических и умственных способностей, каждый человек мог оставить потомство. Естественный отбор практически перестал работать для человека.

Но эти наши «пещерные» мозги, как оказалось, прекрасно справлялись с нагрузками практически на всём пути развития цивилизации. В каждую эпоху человек приспосабливался к технологиям соответствующего времени, пересел с лошади на автомобиль, из пещер переселился в небоскребы, от зарубок на деревяшке перешёл на компьютеры. Всё было легко, пока человек не освоил высокопродуктивные технологии производства всякой информации по любому поводу и без повода. Человеку же пришлось стать и потребителем этой информации. Вот на этом этапе мозг человека, по-видимому, начал испытывать трудности.

Как помочь нашему мозгу?

Первое, что приходит в голову — это таблетки: психостимуляторы, ноотропы, антидепрессанты и прочая фармакология. По секрету скажу, что антидепрессанты приносят фармкомпаниям больше денег, чем любые другие лекарства. Однако любой доктор скажет, что фармакология — это не выход, это на крайний случай: там и привыкание, и зависимость, и всякие побочные эффекты [Последние исследования показали, что антидепрессанты не вызывают зависимость и привыкание — прим. ред.]. Лучше помогать мозгу тщательным отбором полезной для труда и отдыха информации, может, от телевизора отказаться, от наушников в ушах, от назойливой рекламы…

Видеозапись лекции «Мы — это больше, чем наш мозг» с фестиваля Pint of Science

В порядке дискуссии можно предложить и ещё один ход: что, если создать технологии и устройства автоматической селекции наиболее необходимой для человека информации? Например, спроектировать компьютеризованный микрофон, который даже в шумной аудитории на выход подаёт только чистый голос говорящего? А по большому счету — создать сервисный искусственный интеллект для мозга, который бы непосредственно мозгом и управлялся: захочу вспомнить телефон или записать важное — мне достаточно будет просто подумать, и дело будет сделано: внешняя память подаст номер телефона на очки или запомнит нужное в соответствующем регистре. Это не фантастика: идея подключения к мозгу сервисного искусственного интеллекта превратилась в целую научно-практическую область деятельности нейрофизиологов, математиков и программистов — нейроинтерфейсные технологии. В них главное — декодирование информации, которая содержится, например, в электрической активности мозга в то время, когда человек что-то воображает или задумывает. Для регистрации этого биоэлектричества можно использовать метод электроэнцефалографии — регистрацию отголосков электрической жизни мозга непосредственно с кожной поверхности головы. Вот вам и вся цепочка: мозг, нейроинтерфейс и искусственный интеллект.

Вот здесь становится интересно: насколько сложен мозг человека, чтобы к нему подключиться и существует ли искусственный интеллект, который мог бы расшифровать намерения человека?

Так насколько сложен мог?

В мозге человека, вне зависимости от рода занятий, 86 миллиардов нервных клеток. Для сравнения: у мыши 70 миллионов, у крысы около 200, а у обезьян доходит до 8 миллиардов. Почему же у человека на 80 миллиардов больше, чем у обезьян? Что мы умеем такое, что не умеют обезьяны? Наверное, самым очевидным эволюционным приобретением человека по сравнению с обезьянами является язык и речь. Можем предположить, что 80 миллиардов клеток потребовалось человеку дополнительно не только для того, чтобы он помнил десятки тысяч слов, но, и чтобы поддерживать сотканный из этих слов и образов психический мир.

86 миллиардов — много это или мало по сравнению с числом операционных элементов в суперпроцессоре? Специалисты говорят, что в самом лучшем процессоре сегодня умещаются до 3 миллиардов транзисторов, в ближайшем будущем — до 5 миллиардов. Но операциональным элементом в мозге является не нервная клетка, а контакт между ними — синапс. Именно в контакте между нейронами решается вопрос — будет ли передан сигнал другой клетке или нет.

Каждая клетка несёт в себе около 10-15 тысяч контактов: если помножить число контактов на число нервных клеток в мозге человека, то получится миллион миллиардов операциональных элементов. Сравните миллион миллиардов в мозге человека и 5 миллиардов в самом совершенном процессоре.

Мы говорим о колоссальной сложности мозга, а, между тем, в 2007 году в самом престижном медицинском журнале The Lancet вышла статья с простым заголовком: «Мозг белого воротничка» [То есть клерка.] и интересной историей. К врачу пришел 44-летний бухгалтер, отец семейства, с жалобой на тянущие боли в ноге. На томографических снимках головы оказалось, что у этого бухгалтера просто не было мозга: практически вся полость черепа была заполнена спинно-мозговой жидкостью, что оказалось типичным случаем гидроцефалии. Бывает, что желудочки мозга сильно расширяются за счет большого объема жидкости, но не в такой степени! Обычно с гидроцефалией люди долго не живут, а тут целый бухгалтер, да ещё с полной головой жидкости. После этого стали выходить бульварные публикации, мол, ученым надо задуматься, насколько человеку важен мозг?

Но авторы статьи всё объяснили: у этого пациента гидроцефалия нарастала очень медленно, фактически со дня его рождения, постепенно отодвигая и уплотняя мозговую ткань. Наоборот, этот случай показал, насколько живучим и пластичным, оказался мозг человека, полностью сохраняя в норме все функции в течение нескольких десятилетий. Итак, мозг оказался фантастически сложным и пластичным. Теперь по поводу искусственного интеллекта.

Существует ли искусственный интеллект?

Шахматы — интеллектуальная игра. Существует программа, способная обыграть чемпиона мира по шахматам— значит, её можно было бы назвать искусственным интеллектом (ИИ). Однако, если компьютер просто механически перебирает все ходы, то какой же это ИИ? Увы, простой перебор невозможен: по расчету Норберта Винера в шахматах 2 в 120-й степени вариантов позиций — это очень много. Самая быстрая машина будет считать эти варианты миллионы лет. Как же тогда компьютер обыгрывает чемпионов?

Всё просто: в память машины загрузили все выигрышные партии гроссмейстеров мира. Сами шахматисты при подготовке к матчу изучают лучшие дебюты и продолжения соперников. Конечно, они не могут запомнить все партии. А для компьютеров перебор этих отобранных вариантов уже дело секунд. Вот и получается, что дело здесь не в интеллекте, а все в том же переборе. И так во всём, где компьютеры проявляют свой недюжинный интеллект. В последнее время для машинного обучения используются так называемые искусственные нейронные сети. Но они учатся не за счет своего интеллекта, а по спланированному программистами регламенту, в котором учитель-человек вначале подсказывает, какой ход является правильным, какой нет, или методом проб и ошибок. Обладая колоссальным быстродействием и заоблачной памятью, машины сравнительно быстро запоминают выигрышные алгоритмы любой игры. Где же здесь интеллект?

Вот поэтому в среде профессионалов в области искусственного интеллекта декларируется, что существует подобный шахматным программам слабый искусственный интеллект. Он повсюду: в стиральных машинах, в автомобилях и самолетах. А вот сильного искусственного интеллекта, подобного человеческому, пока не существует. А чем же отличается этот человеческий интеллект?

Что может интеллект человека?

Существует знаменитая гипотеза Пьера Ферма: Xn(X в степени n) + Yn ≠ Zn. Это неравенство верно при любых целочисленных значениях n, кроме двойки. Знаменитый математик выдвинул своё предположение в области теории чисел в 1637 году и с тех пор в течение более 350 лет даже самые великие математики не смогли доказать это утверждение. Только в 1995 году это удалось сделать английскому математику Эндрю Уайлсу, но на основе уже проделанной другими работы. Ферма оказался прав! Как такое могло произойти, ведь не мог же он знать доказательство Уайлса? Он просто знал, что так есть.

Ещё один пример: Анри Пуанкаре, великий математик, сделал весьма заумное предположение, что «всякое односвязное компактное трёхмерное многообразие без края гомеоморфно трехмерной сфере». В настоящее время теории о топологии вселенной базируются на этой гипотезе Пуанкаре, условно полагая, что она верна. Но нужно было доказательство. На этот раз его ждать пришлось сто лет, пока Григорий Перельман не выложил в интернете доказательство гипотезы Пуанкаре на 120 страницах. Однако случилось неожиданное: доказательство оказалось настолько сложным, что ни один математик не смог в нём разобраться. Пришлось собрать консилиум математиков, который через пару лет опубликовал том в 500 страниц, в котором было указано, что доказательство Перельмана правильное.

Получается, что Пуанкаре без каких-либо математических выкладок сделал верное предположение.

В этих примерах, которых на самом деле очень много, чувствуется присутствие человеческого интеллекта — ему оказывается подвластным то, что не может быть плодом сложных математических выкладок. В чем же здесь дело?

Знаменитый физик Ричард Фейнман, нобелевский лауреат эпохи великих физиков Эйнштейна, Паули, Дирака, Борна и других, на досуге читал для широкой публики так называемые мессенджеровские лекции [Серия престижных лекций в Корнеллском университете, которые читают лучшие учёные. Лекции Фейнмана, прочитанные в 1964 году, стали одними из самых знаменитых за всю историю существования мероприятия — прим. ред.]. В них он специальное место отвел природе великих открытий. По утверждению Фейнмана, все великие открытия были сделаны не алгоритмическим путем, не пошаговой многостраничной многоходовкой вплоть до получения окончательного итога, а догадкой («to guess»). Фейнман сам был гениальным физиком, поэтому знал о чем говорил. Это удивительное свойство человеческого мозга— предлагать решение задачи на основе интуиции или озарения, очевидно, неподвластно искусственному интеллекту, который по определению работает только на основе строго заданного алгоритма, будь то некое вычисление, какой-то перебор или машинное обучение.

Как мозг человека отгадывает закономерности Природы — это и есть, возможно, самый главный его секрет.

Источник

➤ Adblockdetector