Россия в космосе. Как действительно обстоят дела в отечественной космонавтике

Легче «Союзу» пролететь через игольное ушко, чем спокойно поговорить в интернете о состоянии дел в российской космонавтике. Причина проста — искушению черно-белого мышления поддаются слишком многие, и в обсуждениях сталкиваются крайние позиции. Одни считают, что NASA пропадает без российских двигателей и мест на пилотируемых кораблях, другие уверены, что Роскосмос давно уже последнюю ракету под мостом без соли доедает. Реальность где-то между этими крайностями, но обсуждения обычно вместо поиска истины скатываются в ругань. Понимая эти риски, все-таки попробуем тезисно поговорить о том, в каком состоянии находится российская космонавтика.

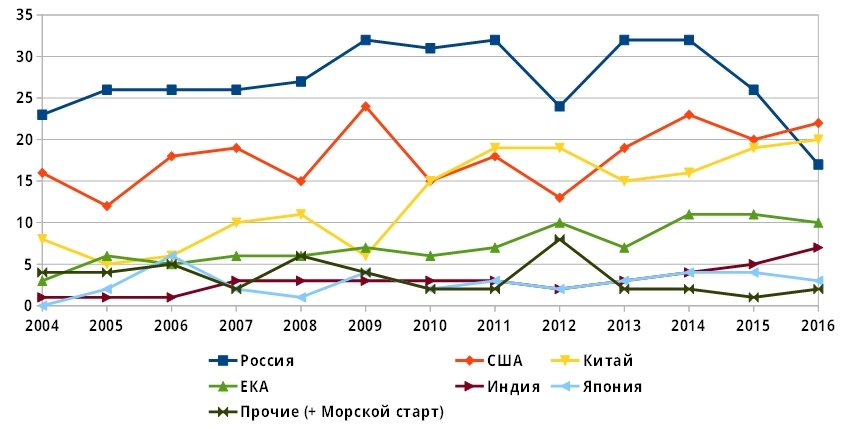

Количество пусков

Тринадцать лет подряд Россия лидировала по количеству космических запусков. Но в 2016 году нас обогнали США и — впервые — Китай. В 2017 году одна частная компания SpaceX имеет шансы обогнать Россию по количеству запусков. Наше лидерство по этому параметру было предметом гордости, и его потеря стала поводом для расстройства. Насколько оно обосновано?

Большое количество российских запусков в последние годы имеет сразу несколько причин. Во-первых, развертывались прикладные спутниковые группировки — ГЛОНАСС для навигации, «Экспресс», «Ямал» для связи, «Ресурс» для дистанционного зондирования Земли, военные спутники. Во-вторых, активно запускались иностранные космические аппараты по коммерческим контрактам.

Когда в 90-х годах российские ракеты-носители вышли на мировой рынок, они оказались дешевыми и были очень востребованы.

Специально созданная компания ILS предлагала выгодные цены на «Протоны», и с 1996 года было произведено уже 98 пусков на самую коммерчески востребованную геостационарную орбиту. В-третьих, по пилотируемой программе каждый год стартует 4 «Союза» с космонавтами и 4–5 грузовых «Прогрессов», это уже как минимум 8 пусков в год.

Сейчас ГЛОНАСС развернута и требует меньшего количества запусков для поддержания группировки. С коммерческими контрактами ситуация ухудшилась: на рынок пусковых услуг пришла частная компания SpaceX, составив конкуренцию ценам ILS. В 2016 году авария «Протона» не привела к потере полезной нагрузки, спутник был успешно выведен на целевую орбиту, но расследование происшествия наложилось на обнаружение неправильного припоя в двигателях, и в результате «Протон» не летал почти год. Даже в пилотируемой программе убрали один грузовой «Прогресс», из-за чего пришлось сократить российский экипаж МКС с 3 человек до 2.

Парадоксально, но сокращение пусков является следствием и одной хорошей причины. В 80-е годы СССР производил в районе сотни пусков в год, но его связные спутники «Стрела» могли работать на орбите только полгода, а разведывательные «Зениты» — всего две недели.

Когда срок активного существования спутников настолько мал, он сводит на нет эффект от большого количества запусков. Сейчас наши спутники стали работать на орбите гораздо дольше, поэтому и запускать новые на замену нужно реже.

Также параллельно идет процесс замены ракет-носителей. Старые «Космос» и «Циклон» уже не летают, конверсионные «Днепры» тоже постепенно заканчивают свою карьеру. И если новый легкий «Союз-2.1в», впервые полетевший в конце 2013 года, в июне 2017 стартовал уже в третий раз, то у «Ангары» дела идут менее успешно. После двух испытательных пусков в 2014 году она до сих пор не начала летать с настоящими спутниками. Дело не только в устранении неизбежных замечаний после первых — пусть и успешных — пусков. Центр имени Хруничева, на котором производится «Ангара», переносит производство ракет в Омск и сокращает площади в Москве на 80 %. На фоне этих пертурбаций задержка с серийным производством, увы, закономерна.

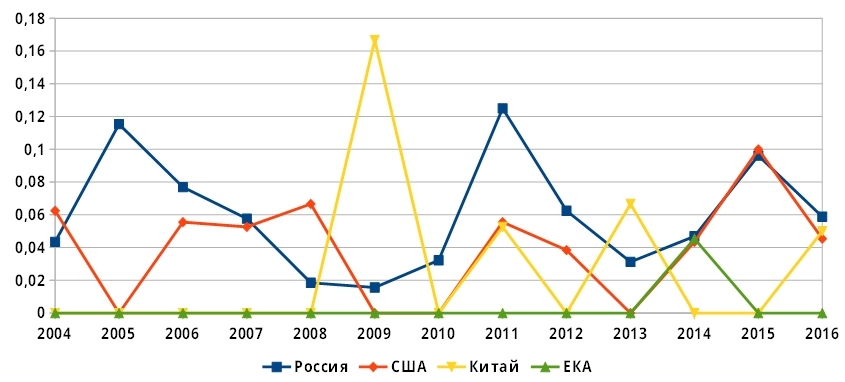

Аварийность

Распространено мнение, что наши ракеты постоянно падают. Но статистика это не подтверждает. Если посмотреть относительную аварийность (количество аварий, разделенное на количество ракет), то видно, что показатели российской космонавтики находятся на сравнимом с другими странами уровне.

Кроме Европейского космического агентства, отличающегося почти нулевой аварийностью (причем единственное происшествие в 2014 году связано с нештатной работой российского блока «Фрегат» — спутники были выведены на нерасчетную орбиту, но успешно эксплуатируются), Россия, США и Китай показывают примерно одинаковую аварийность.

Почему же миф о постоянно падающих наших ракетах так живуч?

Во-первых, работа СМИ построена так, что успешный запуск проходит с минимальным освещением, а вот авария обращает на себя гораздо больше внимания. Во-вторых, космонавтика воспринимается как составная часть престижа страны, поэтому есть силы, которые всячески подхватывают новости об авариях, чтобы использовать их для доказательства того, что «в стране все плохо». Существует целый список мемов, который регулярно достается по любому поводу и лично у меня уже в зубах навяз. В-третьих, сама психология человека тяготеет к черно-белому мышлению, а для рационального анализа требуются интеллектуальные усилия. Ну и в-четвертых, несмотря на действительно хорошие усилия Роскосмоса по пиару, многое можно было бы сделать лучше.

Пиар

Можно услышать мнение, что дела у Роскосмоса идут хорошо, но он не умеет пиариться. Это не совсем верно — пиар-активность Роскосмоса довольно заметна. У агентства есть активно ведущиеся страницы в социальных сетях. Космонавты участвуют в эфирах, ведут свои страницы, и, например, в Instagram фотографии с орбиты весьма популярны. В 2016 году большие усилия были затрачены на слоган «Подними голову!».

Много хороших слов можно сказать о ТВ Роскосмоса. Они выпускают на YouTube две еженедельные передачи (до недавнего времени одна выходила на «России 24»), делают хорошие фильмы. Благодаря им мы можем подробно узнать о том, как тренируются космонавты.

Также они создали хорошую видеоэнциклопедию «Космонавты» и сумели выпустить очень симпатичные ролики по астрономии «а что, если бы».

В то же время возникает ощущение, что работе не хватает ресурсов и системности. Например, старт пилотируемого корабля — важное и волнующее событие. Но нет его равномерного и заметного освещения. Иногда выделяется больше ресурсов, пуск комментируют и пытаются обратить на него больше общественного внимания. Но временами, наоборот, качество работы проседает. Когда 28 июля стартовал пилотируемый «Союз», Северо-Западная Федерация космонавтики (энтузиасты-популяризаторы, не входящие в структуру Роскосмоса) организовала показ пуска на фестивале «Старкон». Но конкретно в этот раз качество трансляции было одним из худших за несколько последних лет, и это смазало старания людей. Увы, но за равномерно качественным освещением пуска приходится идти на NASA TV.

К сожалению, не заметно, чтобы на пиар выделялись серьезные ресурсы. Доходит до смешного — больше пятидесяти лет ракеты семейства «Р-7» летали без бортовых камер. Европейское космическое агентство в 2014 году на свои деньги купило пару комплектов камер, поставило их на приобретенные российские ракеты и получило шикарную картинку разделения боковых блоков первой ступени.

Роскосмос один раз поставил камеры на ракету, стартовавшую с космодрома «Восточный» в 2016 году, и все. И это при том, что кадры с ракеты в реальном времени показывают не только блестяще владеющая пиаром SpaceX, но даже Китайское космическое агентство.

Ну и, наконец, в чем-то с пиаром Роскосмосу банально не повезло. Самый зоркий телескоп, «Спектр-Р», который видит в тысячу раз лучше «Хаббла», работает в радиодиапазоне, и его результаты выглядят абсолютно не зрелищно при всей научной уникальности.

Хорошо и плохо

Космическая отрасль любой страны имеет свои сильные и слабые стороны — кто-то достиг многого в одном, у кого-то преимущества в другом, и у всех свои проблемы.

Сильные стороны:

- Российская космонавтика имеет развитую прикладную составляющую. Одна из двух глобальных навигационных систем, геостационарные и низкоорбитальные системы связи, метеорологические спутники и спутники дистанционного зондирования Земли, группировки военных спутников — все это у нас есть. По количеству работающих спутников Россия занимает третье место после США и Китая.

- Однозначно сильной стороной является пилотируемая космонавтика. Корабль «Союз» — надежный и эффективный, и даже после начала полетов американских пилотируемых кораблей будет неплохо смотреться на их фоне. Он может быть не особо комфортным, но без проблем проработает до появления нового корабля «Федерация». Огромное количество знаний и технологий наработано по орбитальным станциям и долговременному пребыванию человека в космосе.

- Сохраняется первенство в отдельных направлениях. Например, у нас лучшие кислородно-керосиновые двигатели для ракет и отличные электрореактивные (ионные, плазменные) двигатели для спутников. Ракеты-носители «Протон» и «Союз» имеют огромную наработанную статистику эксплуатации, при этом постоянно модернизируются.

- Разрабатываются потенциально прорывные технологии — ядерный буксир, детонационные двигатели, гиперзвуковые технологии (пока что для военного применения, в будущем могут использоваться для космоса), метановые двигатели.

Слабые стороны:

- Нет собственных научных аппаратов за пределами земной орбиты. Да, они не могут пока принести прямую прибыль, но это интересные научные данные и много пиара. Частично эта проблема компенсируется участием в совместных проектах, когда наши приборы стоят на аппаратах других космических агентств — детекторы нейтронов на орбитах Луны и Марса, а также на «Кьюриосити» — наши. Проект «Экзомарс» является совместным с Европейским космическим агентством.

- Есть провалы в некоторых технологических направлениях. Несмотря на то что мы умеем производить кислородно-водородные двигатели, они до сих пор не переходят из лабораторий на серийные ракеты. А эти двигатели очень выгодны на верхних ступенях. Есть проблемы с элементной базой для космических аппаратов.

- Из лидера по выгодности коммерческих запусков наша космонавтика перешла в состав соревнующихся. Сейчас разрабатывается модификация «Протона» — «Протон Средний», который должен будет повысить конкурентоспособность на рынке пусковых услуг. Теоретически экономически эффективной должна была стать «Ангара», но без регулярных пусков нельзя сказать, оправдаются ли эти расчеты.

- Нет четкого видения плана развития космонавтики на несколько лет вперед. Внезапные новости о том, что, например, на «Восточном» не будет пилотируемой «Ангары», а космонавтов будет возить с Байконура еще не спроектированная до конца ракета «Союз-5» (она же «Феникс»/«Сункар») заставляют ожидать новых внезапных изменений.

Космонавтика России, увы, не находится «впереди планеты всей» — есть области, где нас обгоняют. В то же время и хоронить ее категорически не верно — работа идет активно и достаточно неплохо. В ближайшие годы Россия даже при инерционном движении останется в списке ведущих космических государств (США, Россия, Китай) и агентств (Европейское космическое агентство, 22 страны).

Источник

Год тяжёлый, но продуктивный: топ-10 важных достижений России в космосе и авиации

Россия, несмотря на пандемию коронавируса, доказала всему миру, что способна развиваться даже в непростых условиях. Кроме вакцины «Спутник V» и цифровизации, нам есть чем гордиться в авиационной и космической отрасли. Дмитрий Курганов о том, какими событиями со знаком плюс в этих сферах запомнится нам уходящий год.

Космос

Начнём с показателей, которые действительно не могут не радовать. Второй год подряд «Роскосмос» избегает аварий. За последние 26 месяцев осуществлено 50 успешных космических пусков подряд. Такого мы не наблюдали с 1993 года. Результаты обсуждались на совещании, которое состоялось под руководством заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Всего было произведено 16 успешных запусков, 28 декабря должен состояться 17-й. На орбиты выведено почти 120 космических аппаратов (21 из них — российский). По семь запусков было произведено с космодромов Байконур и Плесецк. Ещё один осуществлялся с Восточного в Амурской области, став шестым по счёту для этого российского космодрома. Наконец, однажды «Роскосмос» задействовал космодром Куру во Французской Гвиане.

Среди выведенных российских аппаратов можно выделить шесть спутников семейства «Гонец-М», которые должны передавать данные для стационарных и подвижных объектов на территориях, где существуют пробелы в покрытии наземных сетей связи.

Также, благодаря успешному запуску, на орбиту выведен спутник связи нового поколения «Меридиан-М». Начали свою работу и телекоммуникационные космические аппараты «Экспресс-103» и «Экспресс-80», которые отвечают за услуги фиксированной и подвижной связи, обеспечивают цифровое телерадиовещание и высокоскоростной доступ в сеть Интернет. Сразу двумя аппаратами пополнилась наша система спутниковой навигации «Глонасс». Речь идёт о «Глонасс-М» и «Глонасс-К» — второй из них, в отличие от других типов, позволяет передавать два типа навигационных сигналов.

Впервые за шесть лет полетела тяжёлая ракета «Ангара-А5». Она стартовала с космодрома Плесецк 14 декабря. По данным Минобороны, ракета вывела разгонный блок «Бриз-М» с макетом космического аппарата (так называемой «болванкой») на заданную траекторию полёта. Прошла без замечаний и доставка груза массой почти 2,5 тонны на высоту 36 тысяч километров.

Вскоре Рогозин сообщил, что на 2021 год намечены сразу два пуска «Ангары», тяжёлого и лёгкого классов ракеты. К концу 2022 года лётные испытания должны быть завершены. Всего планируется осуществить шесть успешных запусков.

Убедился в том, что производство универсальных ракетных модулей «Ангары» планомерно разворачивается на нашей омской производственной площадке. В следующем году выходим на новые испытательные пуски — как тяжелой, так и легкой машины. pic.twitter.com/h0xDS0h71T

Важность этих испытаний переоценить сложно. В 2025 году завершается эксплуатация «Протонов», им нужна достойная смена. Причём планы на «Ангару» не только у Минобороны, но и у самого «Роскосмоса», поскольку в 2023 году с её помощью начнутся испытания нового пилотируемого корабля «Орёл». Более того, в относительно недалёком будущем усовершенствованная ракета с водородной ступенью «Ангара-А5В» будет использоваться для пилотируемых полётов российских космонавтов на Луну. Успех этого проекта невозможен без нескольких пусков «Ангары», для чего необходимо минимум два пусковых стола или пуски двух ракет с перерывом между ними.

Российско-германский телескоп «Спектр-РГ», пришедший на смену работающему в радиодиапазоне аппарату «Спектр-Р», в 2020 году составил самую точную на сегодняшний день карту видимой Вселенной. Он провёл сканирование в рентгеновском диапазоне, а совсем недавно повторил этот процесс. Уже сейчас получено, условно говоря, в 10 раз больше данных, чем содержится в карте спутника ROSAT, которая оставалась лучшей на протяжении последних 30 лет.

По данным Института космических исследований (ИКИ) РАН, уже обнаружены порядка миллиона источников мягкого рентгеновского излучения, а также более тысячи источников жёсткого рентгеновского излучения. Это свидетельствует об обнаружении сверхмассивных чёрных дыр, которые находятся в процессе активного роста, — это, например, ядра активных галактик, а также сверхдалёкие квазары, светившие, когда Вселенная была моложе в 10 раз.

Помимо этого, обнаружены 20 тысяч неизвестных ранее скоплений галактик и около 200 тысяч новых звёзд. Всего за свою работу «Спектр-РГ» должен обнаружить миллионы объектов такого рода, в том числе три миллиона сверхмассивных чёрных дыр. Сегодня «Спектр-РГ» — единственный российский космический телескоп. По плану следующая российская космическая обсерватория «Спектр-УФ» должна отправиться в космическое пространство в 2025 году.

В октябре пилотируемый корабль «Союз МС-17» долетел до МКС за три часа и три минуты, что стало рекордом по скорости доставки экипажа и грузов. Это время включает и процесс стыковки, а отсчёт начинается непосредственно с запуска с космодрома.

Установлен новый рекорд по скорости доставки на орбиту экипажа и грузов: «Союз МС-17» долетел и состыковался с Международной космической станцией за 3 часа и 3 минуты.

Эту сверхбыструю схему тестировали в течение трёх лет на кораблях «Прогресс», прежде чем применить на «Союзе». Дмитрий Рогозин отметил, что затраченное время меньше, чем занимает полёт из Москвы до Брюсселя. Отсылка к бельгийской столице понятна: именно там располагается штаб-квартира НАТО, а нынешний гендиректор «Роскосмоса» некоторое время был постоянным представителем России в Альянсе.

Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» уверены, что нельзя останавливаться на достигнутом результате, и намерены сократить время на доставку экипажа и грузов на МКС вдвое — до 1,5 часов.

The 1st fully commercial launch from #Vostochny is a success! @glavkosmosJSC has fulfilled its contractual obligations and all 36 #OneWeb satellites have been injected into target orbits and connected by the customers! Great job! pic.twitter.com/hDV8Z2G9XR

Ещё одним важным событием для пилотируемой космонавтики нашей страны является запуск корабля «Союз МС-16» в апреле. Он стал первым, выполненным на «Союзе-2.1а» — ракете-носителе, которая на 100% собрана из российских комплектующих. Ранее приходилось пользоваться «Союз-ФГ», система управления которого производилась на Украине.

Надёжность ракеты-носителя «Союз-2.1а» проверялась при выведении автоматических спутников кораблей «Прогресс», а в августе прошлого года ракета запустила беспилотный корабль «Союз» с небезызвестным роботом «Фёдором».

Другое важное событие 2020 года: плавучий космодром «Морской старт» прибыл из США в Россию. Точка отправления — Лонг Бич. Именно отсюда уникальная стартовая платформа Odyssey и сборочно-командное судно весной прибыли друг за другом в порт временного базирования на Дальнем Востоке, где находится Славянский судоремонтный завод.

Изначально проект «Морской старт» запускался четырьмя странами в 1995 году: Россией, США, Украиной и Норвегией. Спустя 15 лет проект пережил банкротство, а в 2014 году обстановка на Украине привела к тому, что закрылось производство ракет «Зенит», а это привело к неизбежному на тот момент прекращению пусков с «Морского старта».

Группа компаний S7 выкупила бездействующий плавучий космодром у «внучки» Ракетно-космической корпорации «Энергия» в 2016 году за 150 миллионов долларов США, полностью закрыв сделку в 2018 году. Из-за невозможности поставить 12 ракет «Зенит» из Украины было решено «перевезти» комплекс в Россию.

«Роскосмос» хочет проводить с плавучего космодрома пуски новой ракеты «Союз-5», которая должна прийти на смену ракете «Зенит». Группа S7 параллельно ведёт разработку собственной ракеты лёгкого класса с перспективой использования наработок в носителе среднего класса. Для её производства компания уже приобрела завод в Ульяновске.

Сколько средств понадобится для того, чтобы восстановить работу комплекса, пока непонятно. Называются суммы, отличающиеся в несколько раз. Диапазон от 29 миллиардов рублей (оценка S7) до 91 миллиарда рублей (оценка «Росатома»). Кто и на чьи деньги будет этим заниматься, тоже неясно. Тем не менее вице-премьер Юрий Борисов считает, что комплекс может возобновить работу примерно в 2023-2024 годах.

Кстати, о «Союзе-5». Испытания ракеты-носителя проходят довольно успешно. Уже проведены экспериментальные работы в рамках создания четырёхкамерного двигателя РД-0124МС для второй ступени носителя. Также с успехом проведены огневые испытания первой энергетической установки с укороченным соплом. Подтверждена устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении.

Авиация

В 2020 году МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») поднялся в воздух с российскими двигателями ПД-14. Он оторвался от земли 15 декабря 2020 года, взлетев с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации «Ростех»).

Самолёт находился в воздухе 1 час 25 минут. Перед экипажем в составе лётчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьёва было поставлено задание по проверке режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости лайнера, а также функционирования его систем.

В мае 2020 года сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России поставило задачу по импортозамещению комплектующих МС-21 с выполнением НИОКР к концу 2022 года и завершением всех работ до 2024 года. Должны быть заменены более 50 агрегатов и элементов систем самолёта, в том числе вспомогательная силовая установка, механизм перестановки стабилизатора, части топливной системы, гидравлические рукава, шины, спасательные аварийные трапы и плоты, кресла пилотов, элементы интерьера пассажирской кабины.

Наконец, встал на крыло Ил-114-300, о котором Ruposters писал совсем недавно. 16 декабря он совершил свой первый испытательный полёт. Самолёт для региональных авиаперевозок оснащён российскими двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен преодолевать расстояние до 1900 километров.

Сборка самолёта будет осуществляться на Луховицком авиастроительном заводе, в кооперацию по программе Ил-114-300 входят также нижегородский авиазавод «Сокол», московский ЛАЗ им. Воронина, ульяновский «Авиастар-СП». Свои заявки на новые машины сформировали «Полярные авиалинии», «КрасАвиа», около полусотни самолётов намерена закупить Государственная транспортная лизинговая компания. К концу 20-х годов планируется выпустить 100 единиц.

Ил-114-300 крайне важен в первую очередь для северных регионов и Дальнего Востока, где традиционно непростые условия с точки зрения как климата, так и уровня аэродромов. Напомним, что этот самолёт может использовать для взлёта и посадки даже грунтовые полосы.

Главным военным самолётом 2020 года стал многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. В октябре он совершил свой первый полёт.

Инженеры при сборке С-57 используют дополненную реальностьСу-57 находится в разработке с 2001 года. Планируется, что со временем он должен заменить Су-27. Начиная с 2013 года пресса регулярно сообщала о начале его серийной сборки, однако фактически выпуск стартовал только в 2020-м.

Источник