Солярные интерпретации Христа и фольклор

Христос в образе Солнца на квадриге, мозаика из катакомб, III век

Иоанн Креститель и Иисус Христос тесно связаны друг с другом как евангельские персонажи, связаны между собой и чудесные обстоятельства их ‘рождеств’ и даже преднатальные эпизоды их жизней. В этом, как кажется, во многом коренятся причины корреспонденции поверий, группирующихся вокруг рождественской ночи и ночи с 23 на 24 июня, накануне Иванова дня.

Основа этого давно замеченного общего сходства, по распространенному убеждению, астрономическая: оба праздника близки ко времени зимнего и летнего солнцестояний. Отсюда нередко выводится и астрономическая подоплека дохристианского содержания обоих праздников — культ солнца. Существование культа солнца и специальных дохристианских праздников, ему посвященных, у славян, германцев и др. европейских народов и приуроченность их к солнцестояниям ученой традицией издавна подается как нечто само собой разумеющееся. Между тем, материала для постулирования такого культа и праздников маловато. Особенно мало материала, относящегося к дохристианскому прошлому народов, поздно попавших в поле зрения истории, а экстраполяция сведений, извлеченных из записей этнологов и фольклористов XIX в.

, на 2-3 тысячи лет назад оставляет слишком много лазеек для закрадывающихся сомнений в правомочности такой методологии. Не убеждает и экстраполяция государственных культов языческого Рима, этих продуктов творчества императоров, чиновников и древних историков, на культуру враждебных Риму варваров.

Из календарной близости к солнцестояниям праздников рождеств Христа и Иоанна можно вывести только то, что раннехристианские иерархи, рассчитавшие и установившие эти праздники в церковном календаре, знали о солнцестояниях. И они действительно занимались подобными вопросами. Так, Никейский собор (325 г.) определил равноденствие 21 марта, самый длинный день — 21 июня, самый короткий — 21 декабря (день памяти ап. Фомы). Можно также допустить, что церковные иерархи, устанавливая праздники, специально содействовали «соляризации» образов Христа и Иоанна. Такой расчет с оглядкой на традиции языческого Рима, вряд ли автохтонные (заимствованный митраизм? иудейское влияние?), казалось бы, можно подозревать в установлении празднования Рождества Христова 25 декабря римским епископом (то есть папой) Либерием в 354 г., добавившим его к раннехристианскому (II в.?) празднику Богоявления, 6 января, ранее включавшему и рождественские мотивы. Новому празднеству, появившемуся в ходе борьбы с арианизмом, римские традиции солнцепоклонства (если они были), разумеется, не помешали, но вряд ли они решили дело. Дата рождения Христа (25 декабря) была известна уже Клименту Александрийскому (ум. 215 г.), и потом была подтверждена путем демонстрации непростых расчетов Иоанном Златоустом в 386 г. Бл. Августин (354-430) еще находил необходимым подчеркивать, что празднование Рождества не носит сакраментального характера, но только воскрешает воспоминания о том, что Иисус был рожден. В Антиохии празднование Рождества было установлено с 376 г., в Константинополе — с 379 г., в Малой Азии — в конце IV в., в Александрии праздник известен с 432 г. В Палестине праздник окончательно был введен в VI в. (после 561 г.). Праздник Рождества Иоанна в церковном календаре, в среднем, был установлен еще позже. Как значительный церковный праздник он упоминался на Синоде в Агфе в 506 г. То обстоятельство, что дата рождения Иоанна была вычислена по Евангелиям (Иоанн родился за 6 месяцев до Христа [ср. Лк. 1:24-36], это знал уже бл. Иероним (341-420)), показывает, что календарная близость этого праздника к летнему солнцестоянию случайна.

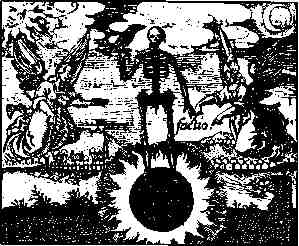

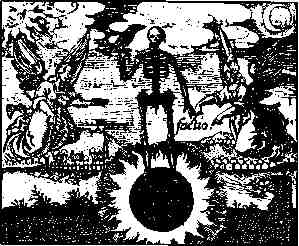

Поклонение солнцу-Христу свойственно христианству. Тертулиан (160-240) серьезно опровергал обвинения в «солнцепоклонстве», исходившие от язычников, основывавшихся на популярности «дня солнца» у ранних христиан. Последние же порою были склонны понимать буквально метафору Климента Александрийского: Христос — «солнце воскресения». Эта буквализация вроде бы приводила к поклонению и молению солнцу, по виду, вероятно, вполне «двоеверному», и даже «языческому», о чем с возмущением писал Евсевий Александрийский (V в.) и предавал анафеме тех, «кто говорит, что Христос есть солнце и тех, кто молится солнцу». Правда, усердие и заслуги несгибаемых «христолюбцев» в обличении и компрометации народно-христианских обыкновений слишком хорошо известны, чтобы полностью доверять им и ярлыкам, ими наклеиваемым. Их традиции живы у собирателей фольклора XIX—XX вв. Например, сообщая о том, что жители о. Мэн хоронили усопших лицом к востоку, собиратель, которого это почему-то удивляло, нашел нужным пояснить своим читателям: «ибо они были почитателями солнца».

Афанасий Александрийский (295-373), поясняя порождение Сына-Логоса Отцом, использовал образ солнца, которое постоянно испускает лучи. Первые эдикты христианских императоров об отдыхе в воскресный день (Константина — 321 г., Валентиана — 386 г.) в воспоминание о воскресении Христа, возможно, с учетом метафоры Климента Александрийского, именовали этот день «днем солнца». Наставником бл. Августина св. Амвросием Медиоланским (339—397) названия ‘воскресенья’ (dies Solis и ‘солнца’ sol находчиво ставились в псевдо-этимологическую связь со словом Salvator ‘Спаситель’. Христос — Sol Invictus в проповеди «На Рождество Господне» бл. Августина с опорой на пророчество Малахии (4:2): «И воссияет вам боящимся имене Моего солнце правды» — отождествился с (восходящим) солнцем в средневековой христианской метафорике, символике и гимнографии.

На доиконоборческой миниатюре в сирийском Евангелиарии Раввулы (586 г.) воскресение Христа изображается так: «из раскрытой гробницы выходят лучи подразумеваемого солнца». На миниатюре в латинской Утрехтской Псалтыри (ок. 830 г.) «Христос шествует по ступеням гробницы, поддерживаемый двумя ангелами, над ними — восходящее солнце». Ср. богородичен из Путятиной Минеи XI в.: «Прекрасный твой Сын из гроба воссия яко солнце». В Житии св. Нифонта по списку 1219 г., обращаясь к Христу в молитве, Нифонт мечтает «внити к Тебе, свету тресолнечному».

Воскресение Христа сопровождалось необычным поведением солнца. Во многих славянских рукописях встречается апокрифическое сказание о стоянии солнца на небе в течение всей пасхальной недели. Например, в конце Слова о Вскресении Господни и о Светлой недели по Златой цепи нач. XIV в. рассказано: «Ведомо же буди всем, яко Светлая неделя один день есть. Въскресшю Исусу от 6-го часа нощи взиде солнце, и въшед стоя на въстоце яко съ два дни, на полудни же яко три дни, на вечери стоя с два дни и осмый день зайде. Темь же и оттуду великый день тъ…». Последнее объясняет название ‘Пасхи’ великъ дьнь, калькирующее греч. μεγάλη ἡμέρα.

Соответственно, и рождение Иисуса во плоти — это рождение солнца. Ср. богородичен из канона Богородице в Минее 1095 г.: «Бысть убо чрево твое солнечное носило, Христос бо солнце яко от чертога жениха яви ся Христос». Все это не проходило бесследно для народного восприятия. Поэтому те народные обряды и верования, в которых видят следы дохристианского «обожания солнца», вполне могли возникнуть позже — уже под христианским влиянием. Ведь и молившиеся солнцу современники Евсевия Александрийского были христиане, и объект своего культа они взяли из своеобразно понятого христианства, а не прямо из язычества.

Солнце Христова культа частью лучей поделилось с культом Богородицы и субботой, днем, посвященным Богородице (подобно тому, как Христу было посвящено воскресенье). В народно-католической культуре эти представления удержались до нового времени. В Верхней Бретани считали, что в субботу всегда должен показаться луч солнца, называемый там «лучом св. Девы». Хорваты Добора говорили, что нет субботы без солнца. Это день Божьей Матери, которая родила sunce Jezušeka. В Сааре полагали, что в субботу солнце должно светить в честь Божьей Матери. ‘Нет пасмурных суббот, | Солнце светит, угождая Божьей Матери’, — рифмовали в Швейцарии. Такое же двустишие произносили в Бадене. «Солнце всегда светит по субботам, хотя бы немного», — уверяли в Англии. Бесчисленны итальянские диалектные варианты пословицы ‘нет субботы без солнца, нет женщины без любви’. Примечателен благочестивый сицилийский вариант: ‘нет субботы без солнца, нет воскресенья без Credo, «Верую»’. По мнению жителей Люцерна, Богородица родилась в субботу. В этот день солнце должно выглянуть хоть однажды, чтобы Божья Матерь высушила пеленки. Только в одну субботу в году не светит солнце. В Тироле считали, что по субботам всегда стоит хорошая погода, ибо это день рождения Богоматери. Только три субботы в году идет дождь. О трех бессолнечных пасмурных субботах в году говорили в Южном Тироле и в Бадене. В известных мне материалах по православной народной культуре суббота не связывается с Богородицей и солнечной погодой. У православных суббота окрашена поминальными обрядовыми мотивами.

В XV — нач. XVI вв. в Германии получает распространение особый живописный образ Богородицы, продукт смешения с Женой Апокалипсиса (Апок. 12:1 и далее): ноги Богородицы покоятся на голове змея, вокруг головы — венец из 12 звезд, от него исходит сияние солнечных лучей. Единичные изображения Богородицы этого типа появляются раньше: указывают на витраж церкви Елизаветы в Марбурге, датируемый серединой XIII в.

В приходе на границе Англии и Уэльса был обычай утром на Рождество в комнате на солнечной стороне накрывать стол в честь восходящего солнца. Это называлось: «to welcome Joseph and Mary». Предполагать какую-либо дохристианскую подкладку у этого обычая, право, смешно.

Другим примером эволюции солярного христианского мифа, как кажется, так и не усыновленного церковью, невольно посодействовавшей его рождению, является верование в так называемые «игры» или «танцы» солнца.

Страхов А.Б. Ночь перед Рождеством: народное христианство и рождественская обрядность на Западе и у славян. Cambridge, Mass., 2003. С. 25-28.

Источник

История Земли: Легенды о двух солнцах

С тех пор, как человек осознанно взглянул на мир, он стал задаваться вопросом — как возникла жизнь на Земле? Даже в глубокой древности люди осознавали, что само по себе ничего возникнуть не может, поэтому они оглядывались в поисках Бога, подарившего им эту жизнь. Неудивительно, что многие первобытные народы отдавали эту роль ярчайшему небесному светилу – Солнцу, ведь жизнь человека была тесно связана с циклами солнечной активности.

Ведь если прогневается Солнце на людей, и начнёт палить посевы нещадными лучами – быть засухе и голоду. Или же скроется за дождевыми облаками — тогда тоже урожая не жди. На него нельзя было показывать пальцем, стоять к нему спиной, плевать в сторону светила.

Свет Солнца отождествлялся с чистотой и божественным происхождением. Многие народы величали бога-Солнце по имени. У славян его называли Сварог (Хорс, Дажьбог), у древних египтян – Ра (часто изображался в виде сокола), у древних греков — Гелиос. Однако в древнейших литературных источниках имеется упоминание ещё об одном, так называемом «чёрном Солнце», которое, возможно, является изначальным центром нашей Галактики, а может быть, и млечного пути.

Изображения «чёрного Солнца» встречаются в культурах древних шумеров и вавилонян. Например, «Иллюстрированная энциклопедия символов» содержит изображение Стелы Нарам — Сина, на которой можно увидеть два солнца. Барельеф из Вавилона, датируемый IX веком, также имеет высеченные изображения обыкновенного Солнца, Луны и Чёрного Солнца.

В греческой мифологии упоминается Гиперион, который считался отцом Гелиоса (солнца), Селены (Луны) и Эос (Зари). Гиперион – это древнейшее, центральное , истинное первосолнце — солнце, которое находится позади нашей планеты, а потому увидеть его не представляется возможным. «Чёрная материя» Солнца олицетворялась с созидающей энергией, и увидеть и ощутить её силу, было дано лишь избранным.

В старинных летописях упоминается существовавшая некогда страна — солнечная Гиперборея, которую населяли люди, обладающие паранормальными способностями — гиперборейцы. Вместо крови в их жилах текла энергия Чёрного Солнца, а Третий глаз являлся их зрительным органом. Представители этой «высшей расы» обитали на территории Северного полюса, где восходило «другое», Центральное Солнце».

Однако со временем оно утратило свою силу, стало гаснуть и превратилось в Чёрное Солнце. Гиперборея начала скрываться под водой и покрываться слоем льда, а её жители в спешке уходили, чтобы расселиться по всей земле. Свет Чёрного Солнца больше не освещал ярким светом некогда великую Гиперборею, и в чёрных лучах гаснущего первосолнца эта страна сделалась невидимой.

Однако и до сих пор некоторые продолжают верить, что во льдах Арктики скрывается «голубой остров»- Центр возрождения жизни. Активными поисками этого Центра занималась и нацистская организация «Аненербе», уделявшая огромное внимание оккультизму.

До сих пор деятельность и успехи этой организации засекречены, но известно следующее: агенты фашистской разведки усиленно искали людей с паранормальными способностями: телепатов, ясновидящих, экстрасенсов, с той целью, чтобы потом использовать их силу для осуществления своих планов. Вполне возможно, что именно такие люди являются потомками легендарных гиперборейцев, и содержат в себе частицы «чёрного огня».

Источник

Легенды о двух солнцах

17-01-2013, 08:50 | Необычные явления / Размышления о феноменах | разместил: VP | комментариев: (5) | просмотров: (6 996)

| С тех пор, как человек осознанно взглянул на мир, он стал задаваться вопросом — как возникла жизнь на Земле? Даже в глубокой древности люди осознавали, что само по себе ничего возникнуть не может, поэтому они оглядывались в поисках Бога, подарившего им эту жизнь. Неудивительно, что многие первобытные народы отдавали эту роль ярчайшему небесному светилу – Солнцу, ведь жизнь человека была тесно связана с циклами солнечной активности. Ведь если прогневается Солнце на людей, и начнёт палить посевы нещадными лучами – быть засухе и голоду. Или же скроется за дождевыми облаками — тогда тоже урожая не жди. На него нельзя было показывать пальцем, стоять к нему спиной, плевать в сторону светила. Свет Солнца отождествлялся с чистотой и божественным происхождением. Многие народы величали бога-Солнце по имени. У славян его называли Сварог (Хорс, Дажьбог), у древних египтян – Ра (часто изображался в виде сокола), у древних греков — Гелиос. Однако в древнейших литературных источниках имеется упоминание ещё об одном, так называемом «чёрном Солнце», которое, возможно, является изначальным центром нашей Галактики, а может быть, и млечного пути. Изображения «чёрного Солнца» встречаются в культурах древних шумеров и вавилонян. Например, «Иллюстрированная энциклопедия символов» содержит изображение Стелы Нарам — Сина, на которой можно увидеть два солнца. Барельеф из Вавилона, датируемый IX веком, также имеет высеченные изображения обыкновенного Солнца, Луны и Чёрного Солнца. В греческой мифологии упоминается Гиперион, который считался отцом Гелиоса (солнца), Селены (Луны) и Эос (Зари). Гиперион – это древнейшее, центральное , истинное первосолнце — солнце, которое находится позади нашей планеты, а потому увидеть его не представляется возможным. «Чёрная материя» Солнца олицетворялась с созидающей энергией, и увидеть и ощутить её силу, было дано лишь избранным. В старинных летописях упоминается существовавшая некогда страна — солнечная Гиперборея, которую населяли люди, обладающие паранормальными способностями — гиперборейцы. Вместо крови в их жилах текла энергия Чёрного Солнца, а Третий глаз являлся их зрительным органом. Представители этой «высшей расы» обитали на территории Северного полюса, где восходило «другое», Центральное Солнце». Однако со временем оно утратило свою силу, стало гаснуть и превратилось в Чёрное Солнце. Гиперборея начала скрываться под водой и покрываться слоем льда, а её жители в спешке уходили, чтобы расселиться по всей земле. Свет Чёрного Солнца больше не освещал ярким светом некогда великую Гиперборею, и в чёрных лучах гаснущего первосолнца эта страна сделалась невидимой. Однако и до сих пор некоторые продолжают верить, что во льдах Арктики скрывается «голубой остров»- Центр возрождения жизни. Активными поисками этого Центра занималась и нацистская организация «Аненербе», уделявшая огромное внимание оккультизму. До сих пор деятельность и успехи этой организации засекречены, но известно следующее: агенты фашистской разведки усиленно искали людей с паранормальными способностями: телепатов, ясновидящих, экстрасенсов, с той целью, чтобы потом использовать их силу для осуществления своих планов. Вполне возможно, что именно такие люди являются потомками легендарных гиперборейцев, и содержат в себе частицы «чёрного огня». «Земля Хроники Жизни», Среда, 16.01.2013 Источник ➤ Adblockdetector |