«Не отказываются от милитаризации»: как США планируют «сохранить преимущество» в космосе

Агентство космического развития США планирует укрепить космическую архитектуру в каждом из так называемых слоёв космоса. Об этом говорится в новом запросе ведомства, с текстом которого ознакомился RT.

Как подчёркивается в документе, американская стратегия национальной обороны подтверждает, что космос жизненно необходим не только для обеспечения безопасности страны, но и для современных «методов военных действий». Особое беспокойство в американском агентстве вызывают «подъём Китая и восстановление роли России», которые возобновили соперничество за «преимущество в космосе».

«С подъёмом Китая и восстановлением роли России возобновилось соперничество великих держав, и для победы в этом долгосрочном стратегическом соперничестве нам критически важно сохранить преимущество в космосе. Потенциальные противники пытаются нам в этом помешать, выстраивая свою стратегию на использовании реальных и предполагаемых уязвимостей наших действующих и перспективных систем обеспечения национальной безопасности в космосе», — говорится в заявке Агентства космического развития США.

Кроме того, указывается в документе, так называемые противники разрабатывают и демонстрируют средства, «угрожающие национальной безопасности на различных направлениях», значительно быстрее, чем США могут на них реагировать.

Как подчёркивается в документе, в ответ на такие угрозы в марте этого года было создано Агентство космического развития США. Согласно заявке, ведомство, подконтрольное Пентагону, намерено задействовать частные инвестиции в разработке космических технологий (например, повторное использование аппаратного и программного обеспечения, лизинг), а также передовые отраслевые практики.

Именно поэтому в новой заявке агентство запрашивает у компаний информацию о несущих отсеках, модулях полезной нагрузки, дополнительных модулях и концепциях запусков, которая смогла бы поспособствовать созданию «гибкой и адаптивной космической архитектуры следующего поколения».

Так, ведомство разработало условную архитектуру, где указываются различные «слои», для каждого из которых обозначены американские приоритеты. Помимо уровней, отвечающих за навигацию и транспортировку, в заявке также присутствуют «слой сдерживания» и «слой боевого управления». На последнем, в частности, предполагается размещение систем командования, контроля, боевого управления и связи.

Согласно документу, такая условная архитектура строится на всеохватном слое передачи данных и коммуникаций. Кроме того, по планам агентства предполагается использовать небольшие (50—500 кг) массово производимые спутники, несущие соответствующее аппаратное и программное обеспечение.

С помощью заявлений о так называемой угрозе со стороны Москвы и Пекина американские ведомства в очередной раз пытаются добиться финансирования проектов, направленных на милитаризацию космоса, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

При этом Россия и Китай неоднократно ставили вопросы о недопустимости выведения оружия в космос, напомнил эксперт. Так, в июле 2018 года в МИД России заявили, что вооружённое противостояние в космосе может привести к таким же трагическим последствиям, как и гонка ядерных вооружений. Против милитаризации околоземного пространства также выступал и МИД Китая.

Россия не собирается вступать в новую гонку вооружений, подчеркнул эксперт. В то же время он отметил, что страна обладает возможностями для ответа на действия Вашингтона.

«У нас есть возможности для симметричных действий, нейтрализации всех угроз из космоса при помощи систем радиоэлектронной борьбы, систем противоракетной обороны, ПВО, в том числе и нового комплекса С-500, который мы в ближайшее время поставим на боевое дежурство», — отметил эксперт.

«Оправдать своё существование»

Между тем в июне этого года глава Агентства космического развития США Фред Кеннеди подал в отставку всего после четырёх месяцев работы в этой должности. По сообщениям американских СМИ, причиной его ухода могла стать последовательная критика деятельности нового агентства со стороны руководства ВВС США.

В частности, в феврале во время выступления на съезде Ассоциации ВВС в Орландо министр ВВС США Хезер Уилсон выразила сомнения относительно задач Агентства космического развития.

«У меня есть некоторые сомнения насчёт задач этого ведомства: почему предполагается, что оно будет справляться с ними эффективнее, чем мы в настоящее время, и на чём в принципе будет сосредоточена его деятельность?» — приводит Defense News слова Уилсон.

По словам Виктора Литовкина, сейчас подобные проекты и исследования, описанные в новой заявке американского агентства, необходимы ведомству для оправдания своего существования.

«Конечно, всё это нужно для того, чтобы оправдать своё существование, получить больше денег на исследования и разработки», — подчеркнул он.

«Не отказываются от милитаризации космоса»

Штаты уже обладают самой большой спутниковой группировкой, однако Вашингтон не планирует отказываться от милитаризации космоса, отметил в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Несмотря на то что американцы имеют самую большую спутниковую группировку, они не отказываются от милитаризации космоса в связи с тем, что их аналитики просчитали, что большинство операций, которые они запланировали на суше и на море с участием средств воздушного нападения, такие государства, как Россия и Китай, могут успешно отразить. И США не смогут продиктовать свои условия. Вот они и решили обратить свой взор на космос», — подчеркнул эксперт.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты отстают от России и Китая в работе над созданием космических войск. Уже в феврале этого года он подписал меморандум, предусматривающий создание Космических сил США — нового, шестого вида Вооружённых сил Соединённых Штатов, которые станут отдельной структурой.

«Америка обладает самыми боеспособными вооружёнными силами в мире, но мы должны быть готовы противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в космосе, чтобы сохранить наше лидерство и опередить конкурентов», — отмечается в документе.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение США выделить военно-космические силы в отдельный род войск подтверждает предположение, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий. Она также подчеркнула, что Россия внимательно следит за подобными устремлениями Вашингтона и тщательно анализирует возможные последствия.

Источник

Демилитаризация космоса — главная задача человечества

Россия, а с ней и всё «прогрессивное человечество», отмечает 60-летие первого полета человека в космос

По мнению экспертов, сейчас ситуация в отрасли характеризуется высочайшей степенью конкуренции. Россию теснят США и Китай. По некоторым параметрам мы уже отстаём.

Однако гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин полон оптимизма. «Мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли — переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований сначала автоматами, а потом экипажами наших космонавтов», — заявил в юбилейном видеоролике чиновник.

Глава «Роскосмоса» в некотором смысле успокоил общественность, отметив, что не всегда успех зависит от обстоятельств. Он напомнил, что незадолго до полета Гагарина «в стране бушевала война», в результате которой был потерян колоссальный ресурс. Тем не менее, за счет «людей, их воли, профессионализма и нацеленности на достижение реальной цели» страна смогла «первой вырваться в космос».

Эксперты согласны с тем, что Россия остаётся в авангарде освоения космического пространства. Тот факт, что эксплуатация МКС во многом завязана на российские технологии и производственные мощности, не требует доказательств. Об этом знают все. Гораздо меньше известно о других достижениях. К примеру, после 45-летнего перерыва Россия возрождает лунную программу. Предстоящей осенью состоится запуск автоматической станции «Луна-25». Аппарат сядет на Южных околополярных широтах и приступит к поискам водяного льда, ключевого ресурса для строительства обитаемой базы.

По мнению экспертов, в полной мере реализовать лунную программу удастся через международную кооперацию — задачи слишком сложны и затратны. Как отметил один из экспертов, нужно перестать думать по-старому как отдельно русские, отдельно американцы и отдельно китайцы, а начинать думать, как человечество.

Оптимисты верят, что страны способны отбросить в сторону все политические разногласия и работать вместе. Это показал проект МКС. Однако американцев, судя по всему, не устраивает равноправное партнёрство. Они рассчитывают диктовать свои условия и определять правила игры. В ход идут, к примеру, санкции против России (которая, кстати, даже в такой ситуации сохраняет конкурентоспособность).

Кроме того, США переносят гонку вооружений в космос, выводя оружие на орбиту. Именно поэтому Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать в космосе любые виды вооружений.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия исходит из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества.

В качестве основы для механизма, запрещающего размещение вооружений в космосе, Лавров предложил использовать российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году.

По словам главы МИД, стабилизировать ситуацию на период, пока такой многосторонний документ будет разрабатываться, призвана «выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе». Как напомнил Лавров, полноформатными участниками инициативы стали уже три десятка государств.

Россия неоднократно выступала за заключение юридически обязательного соглашения всех космических держав о всеобъемлющем запрете на милитаризацию космоса. В частности, в октябре прошлого года об этом говорил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье «75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения».

В мае прошлого года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами.

В интервью телеканалу «Звезда» дипломат отметил, что Россия делает все возможное, чтобы этого не допустить. По его словам, Москва серьезно обеспокоена американскими планами и постоянно выступает на всевозможных площадках, в том числе на конференции по разоружению на генеральной ассамблее ООН, за резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.

Старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа, эксперт China Forum Чжоу Бо понимает мотивы американцев (поскольку, как выражается эксперт, соперничество – часть человеческой натуры), но называет безумием попытку разместить на орбите оружие.

Вместе с тем, китайский эксперт подчеркивает, что большинство космических технологий по своей сути имеют двойное назначение, то есть могут использоваться в военных и мирных целях. Даже спутник, проходящий слишком близко к другому спутнику, может представлять угрозу.

Иными словами, проблема в том, что оружием на орбите может оказаться буквально всё — начиная от самого мирного по своему назначению космического аппарата и заканчивая отвёрткой. Это вопрос интерпретации. Вместе с тем, по мнению китайца разница в интерпретации не должна стать непреодолимым барьером, если все государства признают: в космической гонке вооружений победителей не будет.

Уроки холодной войны могут оказаться полезными. В тот период осознаваемое взаимное уничтожение помогало не допустить глобальной ядерной войны. Но концепция сформировалась только после того, как Вашингтон и Москва поняли, что не смогут воспользоваться преимуществом друг над другом в гонке вооружений, а стратегическое равновесие, даже основанное на страхе, лучше любой войны.

Точно так же для решения проблемы милитаризации космоса, вероятно, нужно признать взаимную уязвимость ведущих космических держав, что в конечном счёте приведёт к выработке договора о неразмещении оружия в космическом пространстве, заключает Чжоу Бо.

В общем, несмотря на все достижения научно-технического прогресса в иных областях, освоение космоса остаётся важнейшей задачей и главным вызовом современной цивилизации. И здесь у России огромный научный, технический и организационный задел, который необходимо использовать рационально, не оставляя конкурентам шансов, но и не встревая в губительную гонку космических вооружений.

Обязательно подписывайтесь на наши каналы, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей News-Front|Яндекс Дзен, а также Телеграм-канал FRONTовые заметки

Источник

Милитаризация космоса — следующий шаг США. SpaceX и лазеры на орбите

Важным элементом, позволяющим снизить напряжённость между ведущими державами мира, являются международные договоры, ограничивающие развитие того или иного направления вооружённых сил стран-участниц. Если в XX веке США и Россия активно заключали такие договоры, пытаясь не допустить самоубийственного конфликта, то начало XXI века характеризуется отказом от прежних договорённостей и росту неопределённости. Стрелки «часов судного дня» показывают максимальный уровень угрозы с 1953 года.

Первый шаг сделали США, отказавшись в одностороннем порядке от Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2001 году, оправдывая это ракетной угрозой со стороны Ирана и Северной Кореи. Правда, по странной случайности большая часть элементов ПРО размещается таким образом, чтобы обеспечить эффективный перехват именно российских стратегических ракет.

Несмотря на заявления США о том, что развёрнутая ими система ПРО неспособна противостоять массированному удару российских баллистических ракет, нельзя забывать, что в случае первого внезапного удара со стороны США расклад сил может измениться, и в этом случае роль стратегической ПРО сложно переоценить. Кто знает, не начни Россия обновления своих стратегических ядерных сил и систем предупреждения о ракетном нападении, к чему бы всё это привело…

Следующей жертвой стал Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), и на этот раз инициатором стала Российская Федерация. Несмотря на то, что формально РФ остаётся участником договора, его исполнение приостановлено с 2007 года. Формальным поводом стало присоединение к блоку НАТО новых членов, на которых действие ДОВСЕ не распространяется, и вступление которых позволило увеличить численность вооружённых сил НАТО в Европе.

Ну и наконец последним, в начале 2019 года, пал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), инициатором выхода из которого стали опять же США. В качестве оправдания для выхода была выбрана существующая у России ракета 9М729 с характеристиками, якобы выходящими за рамки, оговорённые в ДРСМД. Попутно притянули за уши Китай, который вообще к ДРСМД никакого отношения не имел. Вроде как их ракеты средней дальности угрожают России, следовательно, она сама и заинтересована в новом ДРСМД, включающем в качестве участника КНР.

По факту выход США из ДРСМД можно и нужно рассматривать в связке с выходом из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Разместив в Европе, особенно на территории новых членов НАТО, ракеты средней и меньшей дальности, можно получить существенные преимущества, при нанесении первого обезоруживающего удара, при котором начинает играть свою роль стратегическая система ПРО США. Россия при выходе из ДРСМД таких преимуществ не получила. Да, в случае начала конфликта мы уничтожим площадки ПРО и ядерное оружие в США в Европе, но будет поздно, «птички уже улетят». Самим США безразлично, что в результате останется от Европы, если при этом они смогут нейтрализовать РФ, главное, чтобы до них долетело как можно меньше боезарядов.

Существует ещё один международный договор – Договор о космосе. Среди принципов, запрет для государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве, ограничивает использование Луны и других небесных тел только мирными целями и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных манёвров или создания военных баз, сооружений и укреплений.

Несмотря на то, что Договор о космосе не запрещает размещение обычных вооружений на орбите, по факту ни одна страна до настоящего времени не размещала в космосе вооружений, способных наносить удары из космоса по поверхности Земли. Можно ли считать, что это было следствием доброй воли сверхдержав? Вряд ли, скорее это было следствием того, что размещение ударных вооружений на орбите может нарушить баланс сил, и привести к внезапному и непредсказуемому развитию конфликта, а примерно равные возможности сверхдержав в освоении космического пространства гарантировали быстрое появление аналогичных систем вооружений у потенциального противника.

Исходя из этого, можно утверждать, что в случае, когда одна из сторон получит преимущество по развёртыванию вооружений в космосе, она им обязательно воспользуется.

В настоящий момент есть три державы, способные создавать и развёртывать вооружения в космическом пространстве – США, Россия и КНР (возможности остальных существенно меньше).

Китай активно развивает свои космические технологии, но всё же необходимо признать, что в настоящий момент он существенно уступает и США, и России. С другой стороны, при существующем курсе возможности КНР в космосе в ближайшей перспективе могут существенно возрасти.

Благодаря непрекращающейся коррупции, отсутствию чётко сформулированных целей и потере возможности производства многих критических компонент Россия постепенно теряет своё положение одной из ведущих космических держав. Многочисленные происшествия как с носителями, так и с полезной нагрузкой (ПН) приводят к росту стоимости запуска – ключевому коммерческому преимуществу отечественной космонавтики. Большая часть запусков производится на носителях, разработанных в период СССР, а новые носители, такие как ракета-носитель (РН) «Ангара» часто подвергаются критике из-за высокой стоимости разработки и производства, а также использованию сомнительных технических решений.

Новые надежды российской космонавтики связывают с активной разработкой РН «Союз-5», РН сверхтяжёлого класса «Енисей» и перспективного многоразового пилотируемого космического корабля (КК) «Федерация». Насколько эти надежды оправданы, покажет время.

Космическая отрасль США в последнее время получила бурное развитие. Это достигнуто за счёт привлечения частных компаний, чьи амбиции и подход к работе позволили в короткий срок создать ракеты носители, существенно подвинувшие РФ на рынке космических перевозок.

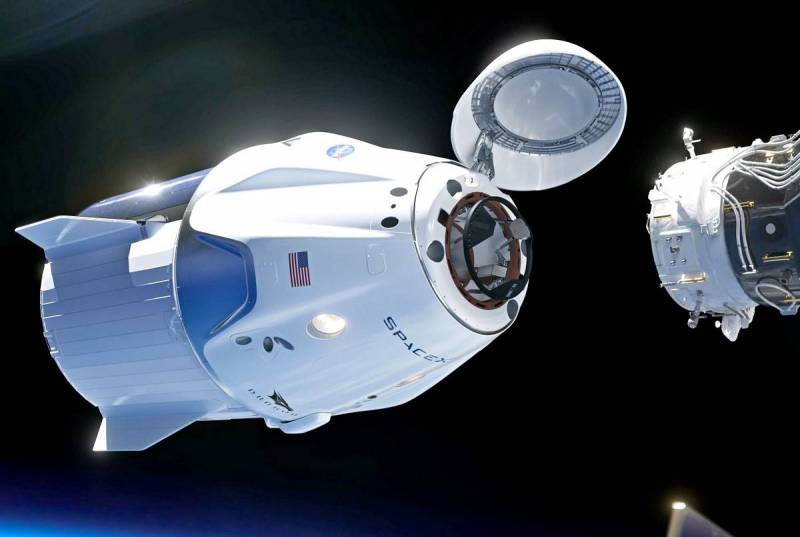

В первую очередь это относится к многократно обсуждаемой и критикуемой компании SpaceX. Изначальный посыл «ничего у них не получится», многочисленные аналитические статьи о том, что SpaceX делает не так и что компания SpaceX стащила у советской/российской космонавтики, сменились вопросами к Роскосмосу: «А почему у нас такого нет?» По факту SpaceX забрала у России большую часть рынка космических перевозок, и, возможно, в ближайшее время зарежет последнюю «дойную корову» Роскосмоса – доставку американцев на МКС.

Также у SpaceX уже есть наиболее грузоподъёмная в мире на текущий момент ракета-носитель «Falcon Heavy» грузоподъёмностью 63,8 тонны на низкую опорную орбиту (НОО).

Но наиболее амбициозная и интересная разработка SpaceX – это сверхтяжёлая многоразовая ракета BFR с космическим кораблём «Starship» («Звездный корабль»). Это должна быть полностью многоразовая двухступенчатая система с двигателями на метане, с возможностью вывода 100-150 тонн полезной нагрузки на НОО. Основатель компании SpaceX Илон Маск рассчитывает, что стоимость вывода нагрузки на орбиту у BFR/Starship будет сравнима с таковой у основной рабочей лошадки SpaceX ракеты «Falcon-9».

Успехи SpaceX подстёгивают других игроков американского космического рынка. Компания Blue Origin богатейшего человека планеты Джеффа Безоса развивает собственный проект тяжёлой ракеты New Glenn на метановых двигателях BE-4 с грузоподъёмностью на НОО в 45 тонн. Кстати именно двигатели BE-4 должны заменить российские двигатели РД-180 на перспективной американской РН Vulcan, преемнице ракеты-носителя Атлас-5, оснащённой в настоящий момент РД-180. Компания Blue Origin отстаёт от SpaceX, но в целом работы ведутся успешно, а сотрудничество с ULA (United Launch Alliance) – совместным предприятием, принадлежащим крупным подрядчикам министерства обороны США, компаниям Боинг и Локхид Мартин, является залогом того, что как минимум метановые двигатели BE-4 будут доведены для серийного производства.

Наконец, ещё одним важнейшим игроком является компания Боинг с её сверхтяжёлой ракетой SLS (Space Launch System), грузоподъёмностью 95 – 130 тонн на НОО. Эта сверхтяжёлая ракета, двигатели всех ступеней которой работают на жидком водороде, разрабатывается по заказу NASA. Программа SLS неоднократно становилась объектом критики из-за огромной стоимости, тем не менее, NASA упорно держится за эту программу, которая обеспечит независимость NASA от частных подрядчиков типа SpaceX в критичных миссиях.

Таким образом, в ближайшей перспективе США получат значительное количество РН на перспективном метановом и водородном топливе. Срыв одной или нескольких программ не оставит США без перспективных РН, а лишь придаст дополнительный импульс развитию конкурирующих проектов. В свою очередь конкуренция на рынке космических грузоперевозок приведёт к дальнейшему снижению стоимости вывода полезного груза на орбиту.

Полученное преимущество может подстегнуть Министерство обороны США к активной милитаризации космического пространства. Президент США Дональд Трамп 20 февраля 2019 года подписал меморандум о создании Космических сил США. Среди целей Космических войск названы защита интересов США в космосе, «отражение агрессии и защита страны», а также «проецирование военной силы в космосе, из космоса и в космос».

В настоящий момент военное применение космоса ограничивается обеспечением разведданными, связью и навигацией традиционные виды вооружённых сил, что само по себе является сверхважной задачей, так как это многократно «катализирует» их возможности.

Одним из наиболее секретных проектов вооружённых сил США являются полёты беспилотного космического корабля Boeing X-37. По открытым данным этот космический аппарат (КА) предназначен для функционирования на высотах от 200—750 км, способен быстро менять орбиты, маневрировать, выполнять разведывательные задачи, доставлять в космос и возвращать полезную нагрузку. Вывод на орбиту КА Boeing X-37 может осуществляться РН «Атлас-5» и «Falcon 9».

Точные цели и задачи X-37 не разглашаются. Предполагается, что он служит в том числе для отработки технологий перехвата космических аппаратов противника.

Основанием для бурного роста частной космической отрасли США считаются перспективные проекты развёртывания низкоорбитальной сети спутников, обеспечивающих глобальный доступ к сети Интернет. Существует несколько конкурирующих проектов, для развёртывания которых на орбиту потребуется вывести от нескольких тысяч, до нескольких десятков тысяч спутников, что в свою очередь создаёт потребность в перспективных РН.

Нет никаких сомнений, что низкоорбитальные сети будут использоваться вооружёнными силами стран, компании которых реализуют данные проекты. Низкоорбитальные спутники интернет-связи позволят уменьшить и удешевить как терминалы, так и стоимость доступа, увеличить скорость и пропускную способность каналов связи. В результате может появиться большое количество беспилотных и дистанционно-управляемых аппаратов различного назначения.

Низкая стоимость доставки полезной нагрузки на орбиту, и наличие РН тяжелого и сверхтяжёлого класса, могут заставить американских генералов смахнуть пыль со старых наработок по милитаризации космоса.

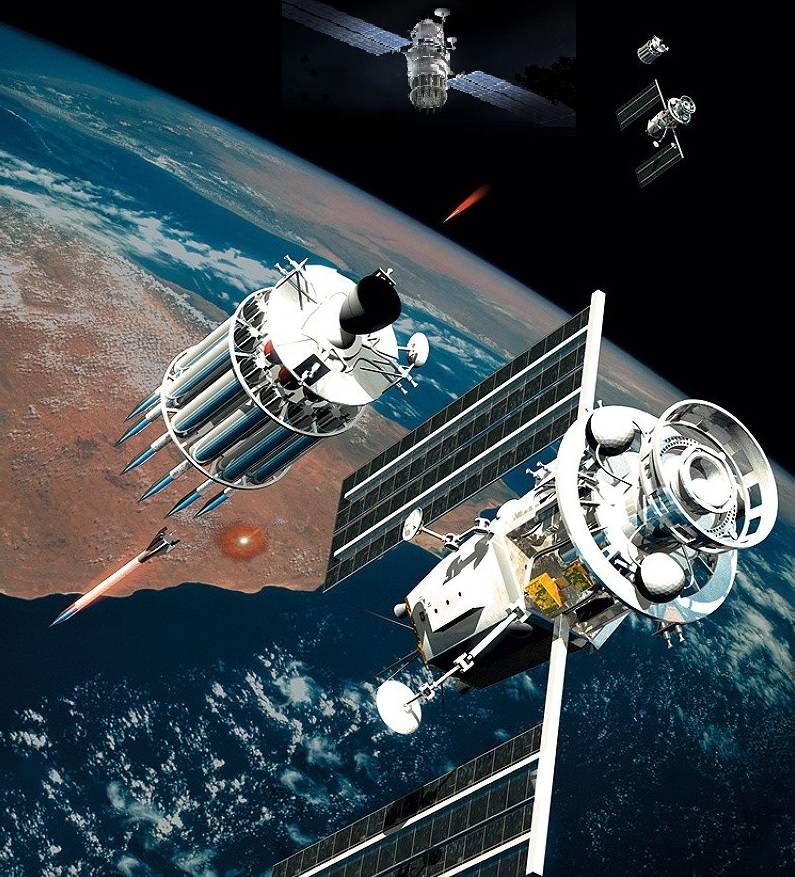

В первую очередь это касается системы противоракетной обороны. Размещение на орбите не только спутников, способных отслеживать запуск стратегических ракет и выдавать целеуказание наземным ракетам-перехватчикам, но и боевых платформ, с ракетным или лазерным вооружением, может существенно усилить возможности системы ПРО за счёт воздействия как по боевым блокам, так и по самой ракете, в начальной фазе полёта (до момента разведения боеголовок). Для сомневающихся в возможностях лазерного оружия можно напомнить о проекте YAL-1, предназначенном для поражения баллистических ракет на начальной фазе полёта с помощью лазера, мощностью порядка одного мегаватта, размещённого на самолёте Boeing 747-400F. В результате испытаний подтверждена принципиальная возможность осуществления такого перехвата. Поражение цели предусматривалось на расстоянии до 400 км. Закрытие программы связано скорее всего с неэффективным типом используемого лазера – на химических реагентах. Современные технологии вполне позволяют создать лазерное оружие мощностью до мегаватта на базе оптоволоконных или твердотельных лазеров.

Плотность атмосферы, преодолеваемой лазерным лучом при работе из космоса, будет существенно ниже. Исходя из этого, космический аппарат, способный изменять высоту орбиты, с высокоэнергетическим лазером на борту, будет представлять серьёзную угрозу для существующих и перспективных баллистических ракет.

Президент и главные операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл во время ежегодной пресс-конференции ВВС США объявила о том, что компания готова участвовать в развертывании оружия в космосе для защиты США.

Отмечается, что на данный момент в США прорабатывают идею создания орбитального оружия направленной энергии, для обнаружения и уничтожения ракет из России, Китая и Северной Кореи. По словам бывшего руководителя НАСА и действующего заместителя министра обороны США по техническим вопросам Майкла Гриффина, к 2023 году Америка планирует создать в космосе «сенсорный щит» для противодействия гиперзвуковым ракетным комплексам России и Китая.

Другим направлением милитаризации космоса может стать создание оружия класса «космос-поверхность». Проекты такого оружия прорабатывались в США в рамках программы «Жезлы Бога» («Rods from God»).

В рамках данной программы предполагалось размещение на специальных спутниках массивных вольфрамовых стержней длиной порядка 5-10 метров и диаметром 30 сантиметров. При пролёте в районе цели спутник сбрасывает стержень и осуществляет корректировку его полёта до момента поражения цели. Поражение цели осуществляется за счёт кинетический энергии вольфрамового стержня, движущегося со скоростью порядка 12 километров в секунду. Уклонится от такого удара или противодействовать ему практически невозможно.

Другой тип боеголовки разрабатывался в рамках программы «Быстрый глобальный удар» («Prompt Global Strike»). В боеголовку баллистической ракеты предполагалось загружать несколько тысяч малогабаритных вольфрамовых поражающих элементов. На определённой высоте над целью боеголовка должна подрываться, после чего цель накроет ливень из вольфрамовых штырей, способных уничтожить всю живую силу и технику на площади несколько квадратных километров. Данная технология может быть адаптирована и для применения из космоса.

Насколько эти проекты реальны? При современном уровне технологий они вполне реализуемы. Снижение стоимости вывода ПН на орбиту позволит разработчикам активно проводить испытания перспективных образцов вооружений, доводя их до рабочего состояния.

Милитаризация космоса ведущими державами породит гонку вооружений, которую многие страны никогда не смогут осилить. Это разделит мир да державы первого ранга и всех остальных, кому космические вооружения будут не по силам. Порог вхождения на этот технологический уровень существенно выше, чем для создания самолётов, кораблей или бронетехники.

Возможность наносить удары из космоса существенно повлияет на баланс сил между странами. Вооружённые силы США наконец-то смогут реализовать свою мечту о «Быстром глобальном ударе». Орбитальные ударные платформы, в случае их реализации, могут нанести удар по противнику в течение нескольких часов после получения приказа. Под удар попадают все стационарные цели, а если возможности коррекции боеприпасов позволят, то и подвижные цели, типа кораблей или передвижных стратегических ракетных комплексов.

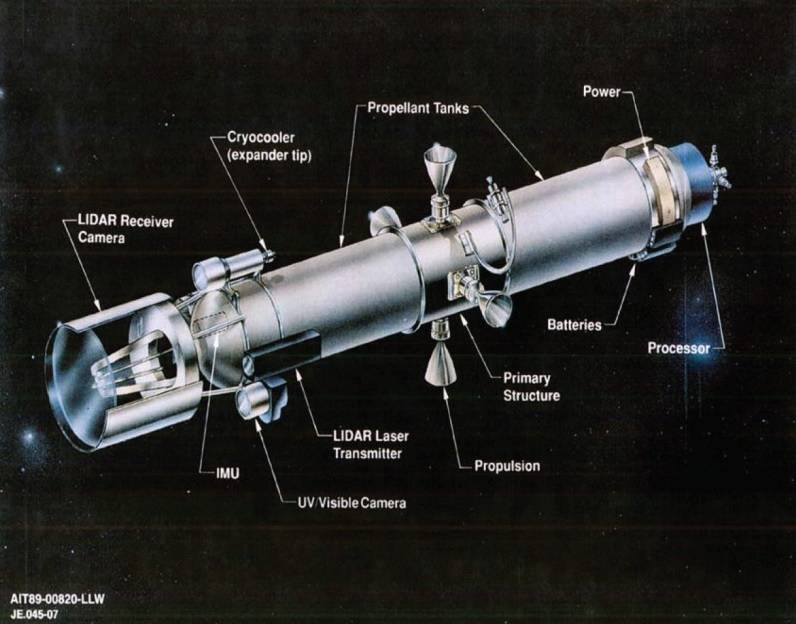

Новые возможности получит система ПРО, если к размещению лазерного оружия ещё можно относиться скептически, то размещение на орбите спутников-перехватчиков типа «Бриллиантовая Галька» вполне реально.

Ну и наконец благодаря развёртыванию низкоорбитальных систем связи появятся новые типы дистанционно-управляемых средств разведки и поражения целей.

Для России это означает появление очередного вызова, угрожающего сместить баланс сил в сторону вероятного противника. Появление оружия «космос-поверхность», наряду с развёртыванием ракет средней дальности и повышением эффективности системы ПРО, потребует новых решений для обеспечения возможности нанесения гарантированного ядерного удара возмездия.

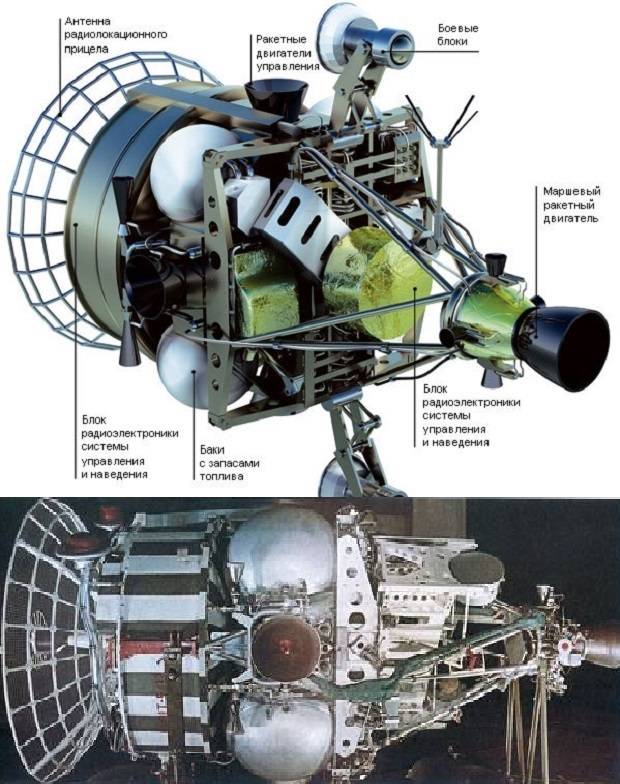

Скорее всего, средства по противодействию космическому оружию уже разрабатываются. Разработка спутников «убийц» велась ещё в советские годы, с высокой вероятностью Россия продолжила развивать это направление. Похожие проекты наверняка прорабатываются и в КНР.

К сожалению, асимметричными мерами можно лишь удерживать хрупкий баланс стратегического ядерного паритета США. В конвенциональных войнах возможности низкоорбитальной космической связи и ударные орбитальные платформы обеспечат владеющей ими стороне колоссальные преимущества.

Низкоорбитальные сети, обеспечивающие глобальный доступ к сети Интернет по всему миру, будут содержать огромное количество спутников, уничтожать которые может получиться дороже, чем развёртывать новые. Да и формального повода во многих случаях не будет, так как изначально проекты гражданские. А какая там информация по VPN туннелям бегает, поди пойми.

Возможности орбитальных ударных платформ позволят оказывать огромное влияние на лидеров государств, осмеливающихся противостоять США. На несогласных обрушится вольфрамовый ливень, который не увидеть, и от которого не защититься.

Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что России критически важно сохранить и приумножить возможности по развёртыванию систем аналогичного класса.

К нашим преимуществам можно отнести огромный задел отечественной космонавтики, развитую инфраструктуру, включающую несколько космодромов. Возможно, стоит «обновить кровь», позволив работать на космическую отрасль ранее чисто оборонным предприятиям, например, ГРЦ Макеева. Здоровая конкуренция пойдёт отрасли на пользу. В случае благоприятного развития событий огромное преимущество России могут дать наработки Росатома по созданию ядерных реакторов космического базирования мегаваттного класса.

Крайне необходимо создание эффективных и надёжных ракет-носителей на метановом топливе, обеспечивающих низкую стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту, обеспечить отечественные предприятия современной элементной базой, способной работать в условиях космического пространства.

Это позволит реализовывать собственные проекты низкоорбитальных спутниковых систем интернет-связи типа озвученного проекта «Сфера», обеспечить вооружённые силы достаточным количеством спутников разведки и целеуказания, разрабатывать и испытывать орбитальные ударные платформы и другие космические системы, которые потребуются для решения военных или гражданских задач в интересах Российской Федерации.

Источник