Можно ли добраться до космоса без большой ракеты?

С тех пор, как люди начали выводить спутники на орбиту в 1950-х годах, мы полагаемся на большие, мощные ракеты, способные вырваться из цепких лап гравитации Земли и попасть в космос. Но у больших ракет есть большой недостаток: из-за них космические пуски обходятся дороговато. Запуск ракеты-тяжеловеса Space Launch System будет обходиться NASA в 1 миллиард долларов за каждый запуск. Куда более демократичный запуск Falcon Heavy все равно обойдется в 100-150 миллионов долларов.

Однако на протяжении десятилетий визионеры искали способ попасть в космос, не полагаясь — по крайней мере, не полностью — на ракетную мощь.

С воздуха на орбиту

Один из альтернативных подходов, запуск с воздуха на орбиту, возможно, придет на смену ракету. Stratolaunch, частная космическая компания, основанная соучредителем Microsoft Полом Алленом в 2011 году, имела амбициозный план по развертыванию крупнейшего в мире самолета с размахом крыльев 117 метров. Самолет вроде даже был готов, однако компании пришлось отказаться от большинства своих проектов.

По плану, самолет должен был выходить на высоту 10 668 метров и там выступать в роли высотной пусковой платформы для небольших ракетных устройств. После высвобождения им не пришлось бы преодолевать сопротивление толстых нижних слоев атмосферы, как это делают наземные ракеты, и они попадали бы на орбиту, не сжигая слишком много топлива. В августе 2018 года компания показала четыре разных типа аппаратов, включая многоразовый космоплан, способный перевозить грузы или людей.

Virgin Orbit планировала использовать модифицированный Boeing 747-400 в качестве платформы для ракеты LauncherOne, которая выводила бы спутники на орбиту. В ноябре 2018 года состоялся первый тестовый полет ракеты.

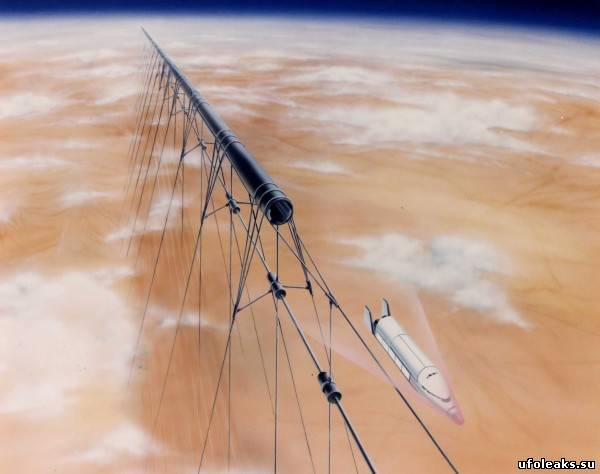

Приподнятая пусковая труба

Несколько других, еще более экзотических концепций, пока находятся на чертежной доске. Джеймс Р. Пауэлл, один из авторов концепции сверхпроводящих двигателей-маглевов для поездов середины 60-х, и его коллега по инженерным разработкам Джордж Мейз в течение многих лет выступали за применение этой технологии для запуска космических аппаратов.

Вместо стартовой площадки проект Startram полагался бы на массивную приподнятую пусковую трубу. «Представьте себе маглев в вакуумном туннеле», объясняет Пауэлл. «Поскольку нет никакого воздушного сопротивления, замедляющего аппарат, и нет необходимости перевозить огромные объемы топлива на борту (как в случае с ракетами), будет относительно легко достичь орбитальной скорости в 30 000 километров в час или даже больше. Когда устройство выходит из туннеля на большой высоте (например, на площадке большой горы), оно будет двигаться так быстро, что фактически вылетит на орбиту, и небольшая ракета поможет скруглить ее траекторию. Мы также разработали несколько механизмов, которые будут сохранять вакуум в туннеле после запуска, поэтому его можно будет быстро использовать для следующего пуска. Все важные компоненты системы Startram уже существуют и хорошо изучены».

Пауэлл впервые начал обдумывать использование сверхпроводящих маглевов для запуска космических аппаратов после предложения коллеги из NASA в 1992 году. Сперва он и Мейз разработали концепцию системы на 100 миллиардов долларов, подходящей для пилотируемых космических запусков, в которой труба будет подниматься при помощи массивных сверхпроводящих кабелей. Они также разработали уменьшенную систему грузовых труб протяженностью 100 километров, поднимающихся на высоту 4000 метров на склон высокой горы. Одна только эта система обошлась бы в 20 миллиардов долларов — однако это меньше стоимости разработки новой тяжелой ракеты NASA.

После постройки Startram смог бы перевозить 100 000 тонн грузов в космос каждый год, во много раз больше, чем сейчас несут ракеты, и выводить оборудование на низкую околоземную орбиту по цене порядка 100 долларов за килограмм. Это в разы дешевле, чем обходится доставка грузов в космос сейчас.

«Самая большая техническая проблема — это выходное окно пусковой трубы», говорит Пауэлл. «Труба должна оставаться в вакууме, поэтому, когда транспортное средство выходит из пусковой трубы во время запуска, мы должны предотвратить засасывание воздуха из атмосферы». Startram должен удерживать воздух снаружи, используя паровые форсунки для понижения давления воздуха за пределами выхода и задействуя магнитогидродинамическое окно, которое будет использовать сильное магнитное поле для непрерывного устранения воздуха.

Космический лифт

Еще одна идея, которой уже много лет, это строительство космического лифта. Еще в 2000 году на сайте NASA появилась статья, описывающая высокую башню вблизи экватора Земли, которая будет связана кабелем со спутником на геостационарной орбите в 35 786 километрах над уровнем моря и который будет выступать в качестве противовеса. От четырех до шести лифтовых устройств на электромагнитах могли бы перемещаться вдоль башни и попадать на платформы на разных уровнях. Выход в космос можно было бы осуществить за пять часов — любуясь прекрасным видом.

Эта концепция восходит к 1895 году, когда русский ученый Константин Циолковский предложил построить «небесный замок», который будет крепиться к сооружению, напоминающему Эйфелеву башню в Париже. С тех пор поклонники идеи продолжают пропагандировать эту концепцию и даже создали организацию «Международный консорциум космического лифта», которая регулярно публикует различные технические исследования. Однако реализуемость космического лифта попала под сомнение в 2016 году, когда китайские ученые опубликовали работу, в которой сообщили, что углеродные нанотрубки — материал, на который возлагали большие надежды и который мог бы лечь в основу кабеля для космического лифта — уязвимы к дефекту, который может значительно уменьшить их прочность.

Как думаете, удастся ли нам однажды отказаться от ракет насовсем? Давайте обсудим в нашем чате в Телеграме.

Источник

В Китае заявили, что не планируют использовать иностранные ракеты для проектов на орбите

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 17 июня. /ТАСС/. Китай пока не планирует использовать иностранные ракеты-носители в ходе международного сотрудничества на орбитальной станции КНР. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в четверг руководитель проекта по разработке пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-12» Хэ Юй.

«В данном случае мы полагаемся на собственные технологии и, я думаю, сможем выполнять миссии полностью на их основе, — сообщил он. — Поэтому мы не рассматриваем возможность использования иностранных технологий».

В то же время конструктор признал, что в принципе орбитальная станция КНР сможет обеспечить стыковку с космическими кораблями других стран. «С технической точки зрения тут не предвидится никаких трудностей», — уточнил Хэ Юй.

Торможение двигателем

Хэ Юй рассказал, что Китай в ходе реализации своей программы пилотируемых космических полетов пока не использует передовую технологию торможения реактивным двигателем при возвращении космонавтов с орбиты на Землю.

«В процессе реализации проекта по отправке космонавтов на китайскую орбитальную станцию мы все-таки планируем обеспечить их возвращение и посадку при помощи традиционных [парашютных] технологий», — сообщил он.

По словам конструктора, после того как представители КНР проведут на орбите три месяца, они должны будут приземлиться недалеко от места запуска корабля, доставившего их на космическую станцию. Хэ Юй отметил, что в принципе национальные технологии позволяют осуществить посадку и на воду, однако пока такой задачи не ставится.

«Что касается времени, в течение которого аппарат после приводнения способен сохранять положительную плавучесть, то у нас есть для этого свои критерии, о которых я не буду говорить в деталях», — подытожил собеседник агентства.

Технология торможения реактивным двигателем при посадке позволяет полностью избежать мелких травм, которые периодически получают космонавты при приземлении с помощью парашютной технологии. Такой новый способ применяется на американском многоразовом пилотируемом корабле Crew Dragon.

В четверг Китай успешно отправил на орбиту космический корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту. Старт был осуществлен в 09:22 по местному времени (04:22 мск, среда) с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель CZ-2F.

Китайская станция будет находиться на высоте от 340 до 450 км и, как ожидается, прослужит более десяти лет. Она рассчитана на трех космонавтов (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составит 66 тонн, объем отсеков достигнет 110 куб. м. Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.

Источник

Для полёта в космос ракета не нужна.

Дубликаты не найдены

Вообще то нужна, а на фото наркомания.

ты говоришь, как будто это что-то плохое

Тогда исправляйте заголовок, а не вводите людей в заблуждение

Спасибо за рыбку

в тренде пиздеж насчет отсутствия космоса. но картинка красивая

Ага. только торпеда или корабль

Чтобы лететь нужна ракета

Нет папирос — забивай сигарету

Art by Flooko

В космосе небезопасно

Ученые Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско доказали, что космические полеты значительно ослабляют иммунную систему астронавтов из-за аномальной активации регуляторных Т-клеток (Tregs). Подробности о вреде долгого нахождения в космосе раскрываются в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В ходе исследования специалисты выделили 18 типов иммунных клеток в образцах крови и проследили за 252 специфическими реакциями в условиях микрогравитации. Для этого они применили метод цитометрии, который включает в себя мечение стабильными изотопами редкоземельных металлов и масс-спектрометрию, при которой вещество идентифицируется по соотношению массы и заряда ионов, полученных из его молекул. Цитометрия позволяет определить и количественно оценить десятки белков, участвующих в иммунном ответе.

Для имитации воздействия невесомости ученые в течение четырех часов использовали центрифугу. Особое внимание уделяли 14 функциональным ответам, включая фосфорилирование молекул, участвующих в основных сигнальных путях, а также активность особых биомаркеров активации иммунных клеток.

Обычно Tregs запускается для подавления иммунного ответа после инфекции и играет важную роль при различных заболеваниях, включая рак или COVID-19. Однако авторы работы выяснили, что в условиях микрогравитации регуляторные Т-клетки начинают работать еще до того, как иммунная система активируется. Когда специалисты стимулировали иммунный ответ в образцах крови с помощью химического сигнала, который имитирует воздействие патогена, Tregs подавляли защитную реакцию.

Ранее ученые обнаружили, что микрогравитация ослабляет также активацию Т-лимфоцитов и делает менее эффективными Т-киллеры — иммунные клетки, уничтожающие поврежденные или зараженные клетки организма. В целом, исследователи надеются, что результаты работы помогут разработать методы по смягчению последствий для человеческого организма в ходе длительных космических путешествий.

Трансляция выхода в открытый космос

За 6 часов 50 минут работы за бортом МКС планируется:

— замена сменной панели регулятора расхода жидкости на модуле «Заря» и отталкивание гермоконтейнера от модуля «Поиск»;

— перевод грузовой модернизированной стрелы от модуля «Пирс» в положение хранения на «Поиск»;

— отключение антенно-фидерного устройства «Курс-П» модуля «Звезда» от «Курс-П» модуля «Пирс»;

— подключение «Курс-П» модуля «Звезда» к антенно-фидерному устройству «Курс-П» надирного стыковочного агрегата переходного отсека;

— снятие фала-перехода выходного устройства рабочего отсека малого диаметра модуля «Звезда»;

— установка необходимого оборудования для научных космических экспериментов «Тест» и «Выносливость» на внешней поверхности модуля «Поиск».

Фермер из Техаса нашел этот шлем космонавта на своем поле после катастрофы с шаттлом Колумбия в 2003 году

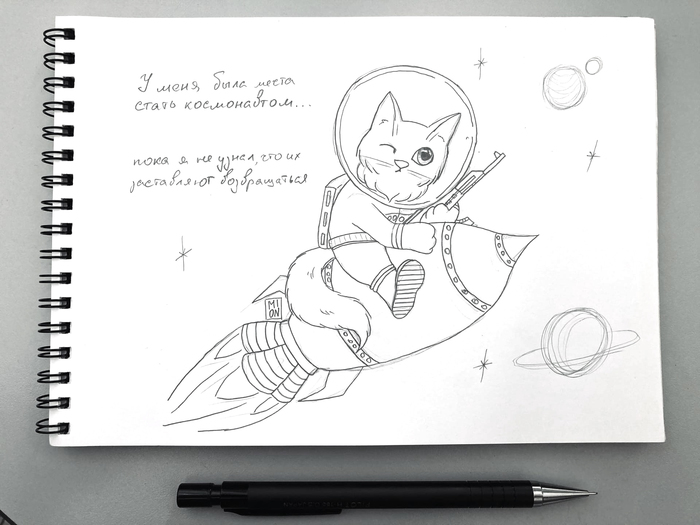

Рисунок по ТЗ ч. 15 (дополнение)

@ertyk, а ты думал, что на этом всё?

@slavikf, @DeliriumClub, я обещала исправиться? исправляюсь))

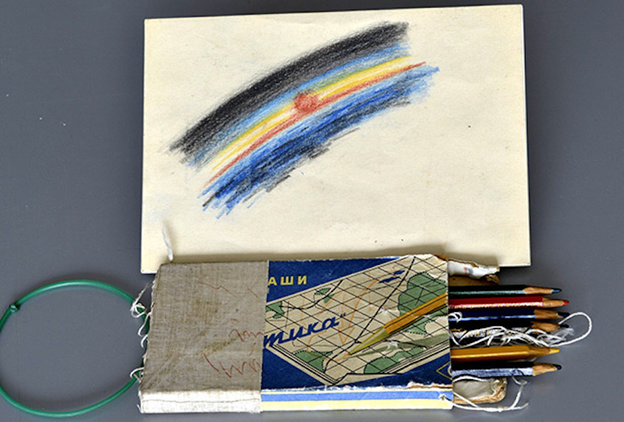

Правда ли, что НАСА потратило миллион долларов на создание «космической ручки», а СССР обошёлся простым карандашом?

Вот уже несколько десятилетий популярна история о недалёких американских инженерах и их смекалистых советских коллегах. Мы проверили, имел ли место такой эпизод в космической гонке.

(Посты на эту тему уже публиковались на Пикабу но приведённые данные были неполными. Тэг «повтор» на ваше усмотрение)

Контекст. Легенда обычно имеет примерно следующий вид:

«Во время разработки космической программы НАСА столкнулась с проблемой: обыкновенные шариковые ручки не пишут в невесомости. И тогда агентство привлекло лучших учёных страны и потратило несколько миллионов долларов налогоплательщиков для того, чтоб разработать специальную «космическую ручку». Это чудо техники могло писать в невесомости и вакууме, на жаре и на морозе и вообще являлось лучшей ручкой времён и народов. А советское руководство тем временем снабдило своих космонавтов простыми и дешёвыми карандашами».

Как выясняется, с давних пор эта информация популярна и на Западе, где упоминается, к примеру, в эпизоде 2002 года сериала «Западное крыло». Что касается России, то один из вариантов истории долгое время входил в топ цитат на bash.org, другой попал в мемуары Михаила Хазина «Еврейское счастье». Не мог обойти подобную тему стороной и известный сатирик Михаил Задорнов, сопроводивший её своим коронным «Я всегда привожу в пример во время своих выступлений, насколько же развита соображалка у наших людей»:

Первый вопрос, который может возникнуть у читателя: почему не подходит обычная шариковая ручка? Дело в том, что её работа напрямую зависит от гравитации: чернила должны стекать из стержня на шарик, а с него — на бумагу. Однако в условиях невесомости никакая сила не толкает чернила к шарику — они просто свободно болтаются в стержне. По той же причине на Земле обычно довольно проблемно писать перевёрнутой или расположенной горизонтально шариковой ручкой. Поэтому вполне логично было бы воспользоваться простым карандашом как самым простым решением. Так почему же американцы до него не додумались? Или всё-таки додумались?

На самом деле в начале космической эры американские покорители космоса использовали исключительно карандаши. В рамках первой американской космической программы Mercury (1961–1963) карандаши были восковыми, а вот для второй программы Gemini (1965–1966) НАСА заказало 34 механических карандаша у хьюстонской компании Tycam, заплатив при этом 4382,5$, или по 128,89$ за каждый экземпляр. Когда эти цифры стали достоянием общественности, разразился скандал, и организация решила отказаться от подобных расходов в будущем. Тем более что карандаши хоть и имели сверхпрочный корпус, но внутри у них был самый обычный механизм с графитом, купленный в местном канцелярском магазине по $1,75 за штуку. Масла в огонь подлила информация о том, что вместе с дорогими карандашами астронавты взяли на борт четыре японских (то есть ещё вчера — вражеских) карандаша Pentel общей стоимостью 49 центов.

Не брезговали карандашами и в СССР. Например, Алексей Леонов, который в будущем стал настоящим художником, свой первый «космический» рисунок сделал 18 марта 1965 года, во время полёта на корабле «Восход-2». Космонавт использовал карандаши «Тактика», специально приспособленные для использования в космосе. Каждый карандаш крепился шнурком к столику, на котором рисовал космонавт.

Шнурки шнурками, однако и у тех, и у других организаторов полётов были серьёзные причины отказаться от использования карандашей. Графитовые экземпляры писали тонкими линиями, но представляли опасность, когда ломались. Плавая по кабине космического корабля, кусок графита мог попасть человеку в глаз или даже в механизм или электронику, вызвав замыкание или иные проблемы. Восковые же карандаши писали неточно и расплывчато, подобно мелкам. Кроме того, при их использовании отслаивался кусочек бумаги, потенциально порождая проблемы, аналогичные неприятностям от графита. В довершение ко всему и графит, и бумага прекрасно воспламеняются в насыщенной кислородом среде, а что такое пожар на борту, в НАСА узнали после трагедии с «Аполлоном-1».

И вот здесь на авансцену вышел неудачливый кандидат в президенты, но, как оказалось, вполне успешный изобретатель Пол Фишер. В 1965 году он запатентовал ручку, которая могла писать в жару и в холод, шариком вниз и вверх и даже под водой.

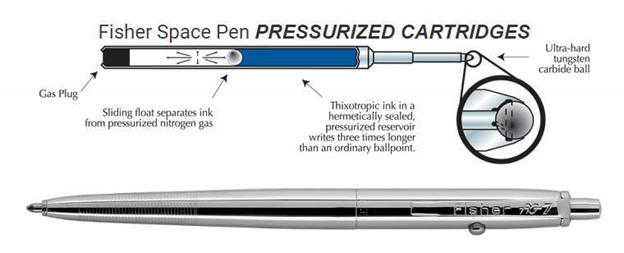

В отличие от большинства шариковых ручек, работа «Космической ручки» (Space Pen) Фишера не базировалась на силе тяжести. Вместо этого картридж находился под давлением азота, равным 35 фунтам на квадратный дюйм. Азот подталкивал чернила к шарику из карбида вольфрама. Чернила тоже были необычными: с тиксотропной (очень вязкой) консистенцией, которая защищала от испарения. Они начинали вести себя как жидкость, только когда шарик вращался, а в остальное время оставались неподвижными.

Чтобы продвинуть своё изобретение, Фишер даже добился его упоминания на слушаниях в Конгрессе в 1966 году, после чего послал в НАСА несколько рекламных проспектов. В агентстве долго боялись наступить на старые грабли, но наконец в 1967 году решились закупить одну из моделей антигравитационной ручки Фишера — AG-7 — по цене $4 за штуку. Как свидетельствует сообщение агентства Associated Press от февраля 1968 года, в итоге НАСА закупило 400 ручек с 40-процентной скидкой — по $2,39 за каждую. Более того, через год примеру американцев последовал и СССР, который для своей космической программы «Союз» закупил 100 ручек и 1000 картриджей с чернилами по аналогичной цене. С тех пор две страны пользовались ручками фирмы Fisher в космических полётах на постоянной основе.

Немаловажный факт: все документы говорят о том, что в разработку «Космической ручки» Фишера НАСА не вложило ни цента и не было связано с Фишером соответствующим контрактом. Сам изобретатель, по непроверенным данным, действительно в начальный период затратил значительные средства, чуть ли не миллион долларов, однако его бизнес с тех пор окупился многократно. И в наши дни антигравитационные ручки компании Fisher самых разных моделей можно приобрести по цене порядка $25–50.

Таким образом, все ключевые факты известной истории оказались ложными. На самом деле обе сверхдержавы долгое время снабжали своих космонавтов обычными карандашами, «Космическая ручка» обошлась НАСА в $2,39 за экземпляр, а Советский Союз в итоге воспользовался изобретением американцев.

Последний факт может звучать досаднее, если узнать, что в 1960-е годы советский инженер Михаил Клевцов разработал аналогичную авторучку на основе давления азота и густых чернил, однако инновация была тогда проигнорирована ответственными чиновниками. А байку, судя по всем данным, придумали сами американцы ещё в 1960-е годы.

(Все так же максимум два поста в день, ни спама, ни рекламы)

Источник