Для существования биогеоценозов необходима энергия солнца

Каковы свойства биогеоценоза?

1) Биогеоценоз — открытая, саморегулирующаяся система, обладающая устойчивостью, способная к обмену веществ и энергии.

2) Биогеоценоз — часть биосферы. Она состоит из абиотической и биотической составляющей, характеризуется, продуктивностью, биомассой, плотностью популяций, его составляющих, разнообразием видов.

3) Живыми компонентами биогеоценоза являются продуценты, консументы и редуценты, благодаря которым в нем происходит непрерывный круговорот веществ и превращения энергии.

1) . способная к обмену веществ и энергии.

2) . в нём происходит непрерывный круговорот веществ и превращения энергии.

Может быть одного утверждения вполне

1) Обмен веществ происходит в клетке или организме. В надорганизменных системах происходит круговорот веществ.

Энергия не совершает круговорот. Существует поток энергии, причём её потеря составляет 90% на каждом трофическом уровне. В конце концов энергия рассеивается полностью.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА С ВАШЕГО ПОЗВОЛЕНИЯ : «Опишите ошибку, предложите варианты её устранения»

1)Биогеоценоз — устойчивая саморегулирующаяся система, часть биосферы.

2) Биогеоценоз — это совокупность взаимосвязанных, взаимоприспособленных живых организмов: продуцентов, консументов, редуцентов, которые взаимодействуют с неживой природой на данной территории посредством круговорота веществ и потока энергии.

3) Живой компонент биогеоценоза характеризуется разнообразием видов, а также продуктивностью, биомассой и плотностью популяций его составляющих.

Источник

К числу главных вопросов теории экологии относится проблема поддержания жизнедеятельности организмов и круговорота веществ в экосистемах. Жизнь на Земле существует за счет энергии солнечного излучения, которая переводится фотосинтезирующими организмами в химические связи органических соединений. Фотосинтез – эндоэргический процесс, поскольку сопровождается поглощением энергии.

Кроме растений синтез органического вещества может осуществляться бактериями (нитрифицирующими, серобактериями, железобактериями).

Организмы, которые строят свой организм без посредников, называются автотрофами, в т.ч. синтезирующие органическое вещество из неорганического с использованием энергии солнца (фотоавтотрофы) или химических реакций (хемоавтотрофы) .

Они создают первичное органическое вещество из неорганического и носят название продуцентов. Организмы, использующие вещество, созданное автотрофами (употребляя его в пищу), называют гетеротрофами (питающимися другими).

Частичная или полная замена созданного в процессе питания органического вещества (его разложение до исходных химических компонентов) происходит благодаря особой стадии в трофических цепях – редуцированию за счет организмов-редуцентов.

Итак, цепи питания создают три основных звена (три типа организмов):

- Продуценты. В основном это зеленые растения, потребляющие необходимые химические элементы непосредственно из окружающей среды и усваивающие энергию солнца, производя при этом из углекислого газа и воды простейший моносахарид – глюкозу, а затем, на его основе или с использованием его энергии, образуется многообразие биоорганических соединений: клетчатка, крахмал, белки, жиры, витамины.

- Консументы. Эти виды живых существ (как правило, это животные) потребляют тела растений и других животных. Подразделяясь на травоядных (консументы 1 порядка) и плотоядных (консументы 2 порядка), они образуют пищевую пирамиду. В целом консументы съедают всего около 5% биомассы продуцентов.

- Редуценты – микроорганизмы, грибы, насекомые, потребляющие умершие тела продуцентов, консументов и редуцентов, а также отходы их деятельности. Они разлагают сложные высокомолекулярные вещества тел на простейшие вещества и элементы – минеральные соединения и углекислый газ, которые могут вновь усваиваться продуцентами. Обычно редуценты потребляют и разлагают практически всю оставшуюся от консументов массу растений (до 95-99%), а также биомассу отживших консументов и редуцентов.

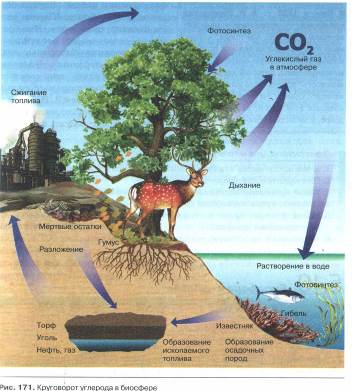

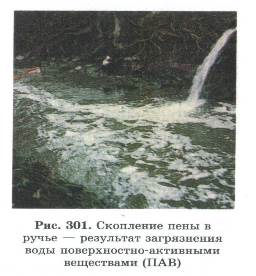

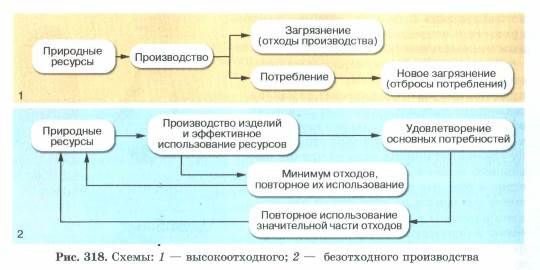

Следовательно, в естественных условиях биосфера находится в сбалансированном, устойчивом состоянии. Цикл воспроизводства биомассы почти безотходный. В качестве отхода остаются только те органические соединения или биокосные вещества, которые не могут быть усвоены редуцентами в силу геологических и географических условий (например, когда органика скапливается в большом количестве в бескислородной среде при низких температурах – процессы торфообразования). Подобные отходы – это залежи нефти, каменного угля, торфа и т. п. Эти соединения не вызывают нарушения экологического баланса биосферы и не являются собственно отходами в современном смысле этого термина. Сейчас отходы – это более или менее опасные вещества, вызывающие проблемы в развитии народного хозяйства и увеличивающие риск возникновения экологического кризиса и катастроф в локальном или глобальном масштабах.

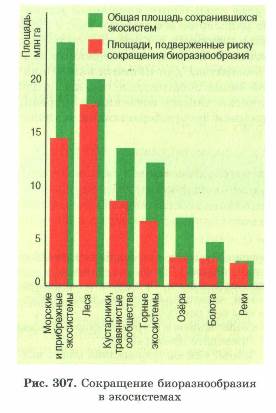

В настоящее время ученые насчитывают несколько миллионов видов растений, грибов и животных. Разные литературные источники расходятся в точных оценках. Называют цифры: 1.800.000, 2.500.000 и более (до 5-30 млн.) видов. Наименьшее число видов приходится на редуцентов, что связано в первую очередь с глобальным однообразием потребляемой ими пищи, а также малыми размерами большинства из них (бактерии, грибы), что позволяет их спорам разноситься на большие расстояния и повсеместно вытеснять менее приспособленные виды. Межвидовая конкуренция сокращает число видов.

У продуцентов число видов в 5 раз больше, что обусловлено разнообразием природно-климатических условий, к которым они более чувствительны, чем редуценты.

Консументы используют в пищу не только продуцентов, но и консументов с редуцентами, создавая таким образом пищевые пирамиды, что обусловливает еще большее число их видов – в 20 раз больше, чем редуцентов. Большое число видов обеспечивает множественные и разнообразные обратные связи в системе пища – отходы – пища, увеличивает степень конкуренции видов и скорость их эволюции, увеличивая в конечном счете устойчивость биогеоценозов и биосферы в целом.

Продуценты и консументы образуют два типа звеньев трофической цепи, или цепи питания. Цепи бывают относительно простыми, короткими и более сложными. Выделяют два типа цепей питания: пастбищные и детритные. Пастбищные цепи начинаются с живого органического вещества (преимущественно растительного происхождения) и формируются продуцентами и консументами разных порядков. Детритные цепи начинаются с мертвого органического вещества и формируются редуцентами и консументами (особенно характерны для лесных экосистем, где до 90% растительной продукции поступает в опад). Разные трофические цепи связаны между собой общими звеньями, образуя очень сложную систему, называемую трофической сетью.

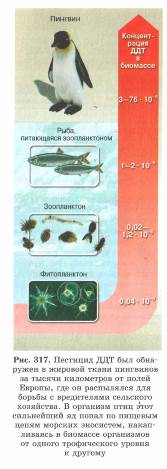

Трофическая цепь в биогеоценозе – это одновременно цепь энергетическая. Академик Шварц С.С. назвал биогеоценоз машиной по трансформации вещества и энергии. В биогеоценозе (экосистеме) существует непрерывный поток энергии, заключающийся в передаче ее от одного пищевого уровня к другому. В силу второго закона термодинамики этот процесс связан с рассеиванием энергии на каждом последующем звене, т. е. с её потерями и возрастанием энтропии. В конечном итоге вся энергия, поглощаемая растениями, рассеивается и покидает Землю в виде теплового излучения. Рассеивание энергии все время компенсируется поступлением новой энергии от Солнца.

Каждая экологическая система обладает определенной продуктивностью, которая оценивается как скорость образования вещества биомассы. Основная, или первичная, продуктивность системы определяется как скорость, с которой лучистая энергия Солнца усваивается организмами-продуцентами. Все накопленное экологической системой вещество, за вычетом израсходованного на дыхание, составляет фактическую, или чистую первичную, продуктивность сообщества. Продуктивность консументов носит название вторичной.

Энергетический баланс консументов выражается формулой:

где Р – рацион консумента, П – продукция, Д – траты на дыхание, Н – энергия неусвоенной пищи.

Необходимо подчеркнуть, что основная часть потребляемой с пищей энергии у животных идет на поддержание их жизнедеятельности и лишь сравнительно небольшая – на построение тела, рост и размножение. По ориентировочным подсчетам, потери энергии составляют чаще всего не менее 90% при каждом акте ее передачи по звеньям трофической цепи. Следовательно, на каждый последующий трофический уровень переходит не более 10% энергии предыдущего уровня. Эта закономерность получила название правила десяти процентов. Например, для получения 1 кг говядины требуется от 70 до 90 кг свежей травы, т. е. на создание вторичной продукции используется 1-2 % первичной продукции. Таким образом, запас энергии, накопленной растениями, стремительно иссякает уже на 4-5 звеньях трофической цепи. Её потери могут быть восполнены только поступлением новых порций, поэтому в отличие от круговорота веществ, круговорот энергии в экосистемах отсутствует. Экосистема функционирует только за счет направленного потока энергии, постоянного поступления ее извне в виде солнечного излучения или готовых запасов органического вещества (в отдельных случаях за счет химической энергии земных недр – рудные бактерии).

Продуктивность экологических систем и соотношение в них различных трофических уровней принято выражать в форме пирамид. Первая пирамида была построена Ч. Элтоном и носит название пирамиды чисел. Пирамиды наглядно иллюстрируют соотношение биомасс и эквивалентных им энергий в каждом звене пищевой цепи и используются в практических расчетах при обосновании необходимых площадей под сельскохозяйственные культуры, с тем, чтобы обеспечить кормами скот и, далее, потребность населения в животном белке.

Следует отметить отличие понятия «биомасса» от понятия «биологическая продуктивность». Биомасса биоценоза – его общая накопленная масса на момент исследования. Биологическая продуктивность – количество произведенной биомассы на единицу площади (или объема) в единицу времени. Биомасса того или иного биоценоза не дает представления о его продуктивности. Например, средняя фитомасса луговых степей 23 т/га, а годовая продукция составляет 10 т/га. Фитомасса хвойных лесов 200 т/га, а продуктивность – всего 6 т/га в год.

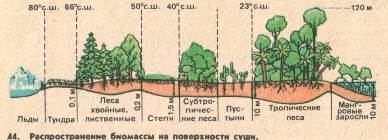

Мировое распределение первичной биологической продукции крайне неравномерное. Эффективность связывания растительностью солнечной радиации снижается при недостатке тепла и влаги, при неблагоприятных физических и химических свойствах почвы и т. п.

Теоретически возможная скорость создания первичной биологической продукции определяется возможностями фотосинтетического аппарата растений. Максимально достигаемый в природе КПД фотосинтеза составляет 10-12% энергии фотосинтетически активной радиации (ФАР) – около половины от теоретически возможного. В целом же по земному шару усвоение растениями солнечной энергии не превышает 0,1%.

Средний коэффициент использования энергии ФАР для всей территории России составляет около 0,8%: от 1,8-2,0% на Северном Кавказе до 0,1-0,2% в пустынях и тундрах.

Достигающая поверхности Земли в течение одного года солнечная энергия составляет около 38∙10 9 кДж/га. Один гектар леса в средних широтах продуцирует до 6 т древесины и 4 т листьев, сжигание которых дает 193∙10 6 кДж, т. е. эффективность использования солнечной энергии в средних широтах – около 0,5%.

Питание людей обеспечивается в основном сельскохозяйственными культурами, занимающими 10% площади суши. Почти половина урожая идет на питание людей, остальное – на корм домашним животным, используется в промышленности и теряется в отбросах. Всего человек потребляет 0,2% первичной продукции Земли.

Изучение потоков энергии имеет важное значение для расчетов общей биопродуктивности экосистем, включая оценку (прогноз) хозяйственно возможной продуктивности.

Источник

Свойства биогеоценозов

Каждый вид живых существ в биогеоценозе занимает некоторое пространство и потребляет те или иные ресурсы в определенное время. Совокупность всех факторов среды, которые необходимы для существования вида (местообитание, ресурсы и ритм их потребления в экосистеме), называют экологической нишей.

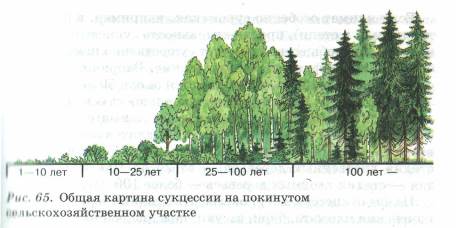

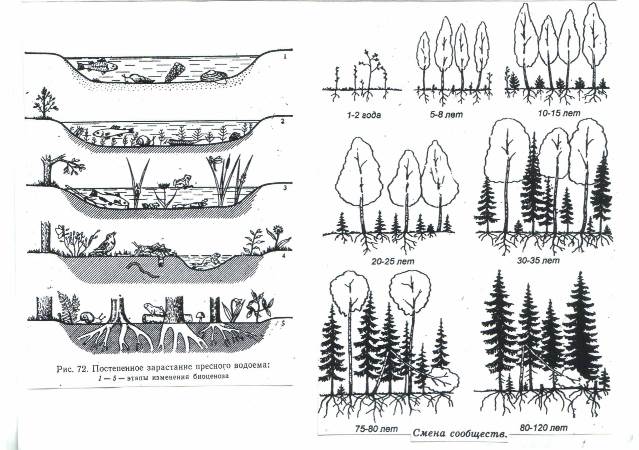

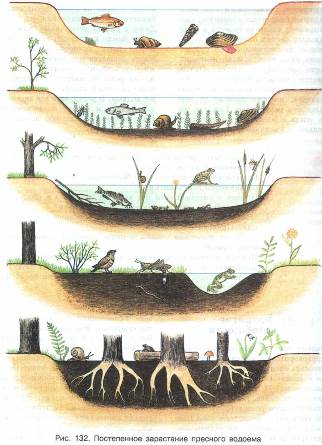

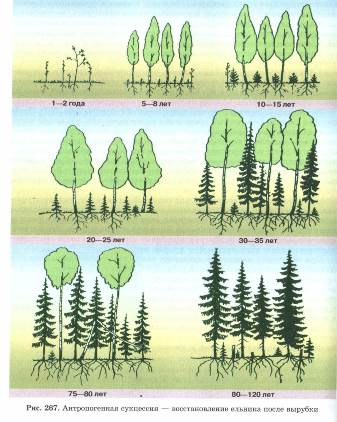

Биогеоценоз не существует вечно. Рано или поздно он сменяется другим — экологическая сукцессия. Смены происходят под влиянием изменения среды, вызванное самими живыми организмами (биотические факторы), при смене климатических условий в процессе эволюции жизни на Земле (абиотические факторы), под влиянием хозяйственной деятельности человека (антропогенные факторы).

Примером смены экосистемы под влиянием биотических факторов, является заселение растительностью скальных пород:

| На первых этапах заселения – разрушение, частичное растворение и изменение химических свойств минералов. |

| Первые поселенцы: бактерии, сене-зеленые водоросли, водоросли, накипные лишайники. Сине-зеленые (в составе лишайников) являются продуцентами – создателями органического вещества. Многие сине-зеленые фиксируют из воздуха азот и обогащают им среду. Лишайники выделяют органические кислоты, которые растворяют скальную породу и способствуют накоплению элементов минерального питания. Бактерии и грибы разрушают органические в-ва, созданные продуцентами. |

| Органические в-ва минерализуются не полностью. Постепенно накапливается смесь из органических и минеральных соединений и растительных остатков, обогащенных азотом. Создаются условия для поселения мхов и кустистых лишайников. Процесс накопления органических в-в и азота ускоряется и формируется тонкая почвенная прослойка |

| Образуется примитивное сообщество, способное существовать в неблагоприятных условиях (выдерживают сушь. мороз и др.). Медленно они изменяют среду своего обитания и тем самым создают условия для внедрения новых популяций (травянистые растения). Пионеры-поселенцы в этой борьбе вытесняются новыми видами. |

| За травами поселяются кустарники. Которые скрепляют корнями образовавшуюся почву. |

| Травянисто-кустарниковые сообщества сменяются лесными, число видов в которых растет. |

| Этап зрелого лесного сообщества. Хорошо приспособленного к окружающим условиям и обладающего саморегуляцией. |

Описанная смена экосистемы на участках, лишенных почв, длится последовательно, тысячи лет (первичная сукцессия), но может протекать быстро — зарастание водоемов, восстановление лесов после пожаров и др. – почва или донные отложения не были уничтожены (вторичные сукцессии).

Примером смены экосистем под влиянием абиотических факторов может служить неоднократная смена климатических условий на земном шаре: при потеплении в экосистемах вследствие естественного отбора начинали преобладать более теплолюбивые виды растений, животных и микроорганизмов, при похолодании – холодоустойчивые. Периоды с малым количеством осадков характеризовались увеличением численности организмов, устойчивых к недостатку влаги. Периоды с обильными атмосферными осадками приводили к расцвету организмов с повышенными требованиями к содержанию влаги.

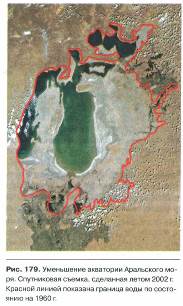

Пример смены экосистем под влиянием антропогенного фактора:

| Орошение Поволжья, вырубка лесов в бассейне реки Волга. |

| Уменьшение объема стока Волги (с 1929 по 1957 гг) |

| Понижение уровня Каспийского моря |

| Повышение солености Каспия (снижение численности некоторых видов организмов) |

| Резкое снижение мест зимовок водоплавающих птиц |

| Освобождение от воды участков дна (образование новых биогеоценозов) |

| Уменьшение испаряемости с водной поверхности |

Смена биогеоценозов под воздействием антропогенного фактора самая быстрая. Может происходить на несколько лет (десятилетий).

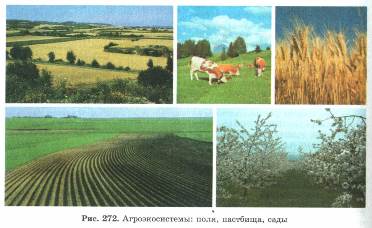

Леса, тундры, степи, пустыни реки, моря и др. – естественные экосистемы. Поля, огороды, сады, парки, пастбища и др. – созданные человеком экосистемы. Их называют агроценозами (агроэкосистемы) – это искусственные экосистемы. Структуру и функции агроценозов создает, поддерживает и контролирует человек в своих интересах. Агроценозы, как и биогеоценозы, содержат все необходимые компоненты (экотоп и биоценоз), но между агроценозами и природными биогеоценозами имеются и большие различия:

| характеристики | биогеоценоз | агроценоз |

| Кол-во видов | большое | количество видов как правило, низкое, компоненты избираются человеком |

| Отбор | естественный | искусственный |

| Круговорот веществ | естественный | часть пит. в-в выносится вместе с урожаем из системы, поэтому естественного круговорота не совершается |

| Саморегулирование системы | саморегулируемая система | человек поддерживает видовое разнообразие, т.к. агроценоз не саморегулирующая система |

| Источники энергии | Солнце-источник энергии | Солнце + антропогенная (удобрения + уход человека — рыхление, прополка и др) |

| Взаимосвязи между компонентами системы | существуют различные взаимосвязи между компонентами | связи между компонентами контролируются человеком |

| Размеры | любые в пределах биосферы | границы хозяйства |

| Пищевые цепи | преобладают детритные, длинные (3-4 звена в наземных экосистемах, 4-6 – в водных) | преобладают пастбищные, короткие (2-3 звена) |

Промежуточные биогеоценозы – биогеоценозы в которые человек вносит более или менее существенные изменения (лесопарки, угодья).

Совокупность всех биогеоценозов (экосистем) Земли представляет собой большую экологическую систему – биосферу. Биогеоценозы являются элементарной структурой биосферы. Понятие «биосфера» ввел в язык науки в 1875 году австр. геолог Э.Зюсс (биосфера – оболочка земли, населяемая живыми организмами). Но учение о биосфере как глобальной системе живых организмов создал наш соотечественник В.И. Вернадский (книга «Биосфера», 1926). В.И. Вернадский рассматривал биосферу, как область жизни основа которой – взаимодействие живого и костного вещества.

Современная представление о биосфере – это своеобразная оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами.

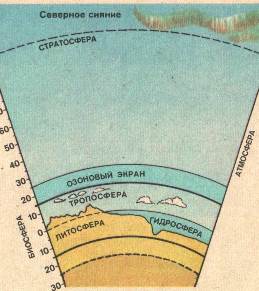

На земле различают несколько геосфер:

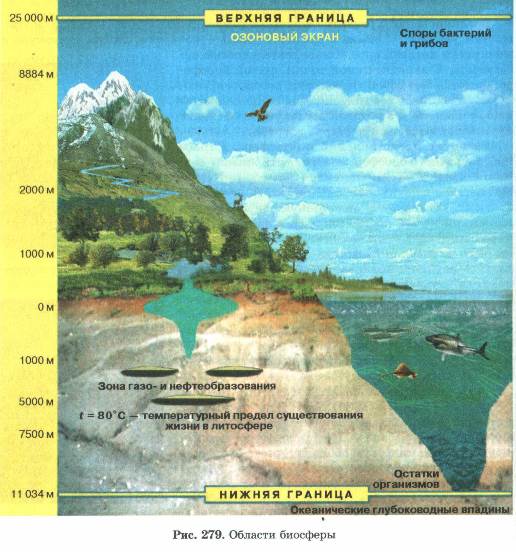

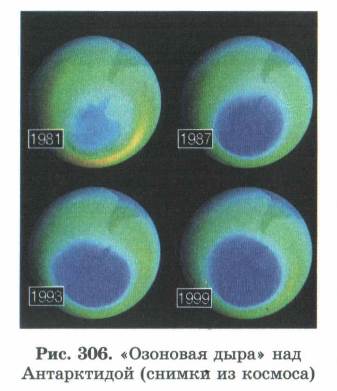

Атмосфера — газообразная оболочка Земли, состоящая из смеси разных газов (азот-78%, кислород-21%, аргон-0.9%, диоксид углерода-0,03%), простирающаяся примерно на 100 км. На высоте 25-45 км расположен озоновый слой. Трехатомные молекулы озона образуются под воздействием ультрафиолетового излучения из двухатомных молекул кислорода. Озоновый слой защищает поверхность планеты от коротковолновых ультрафиолетовых лучей, неблагоприятно влияющих на живые организмы. Нижний слой атмосферы – тропосфера, а верхний слой – стратосфера.

Гидросфера – водная оболочка Земли, включающая океаны, моря, реки, озера, подземные воды и ледники. На 94% она представлена солеными водами океанов и морей. Три четверти пресной воды недоступны организмам, так как законсервированы в ледниках гор и полярных шапках. Мировой океан занимает около 70% всей поверхности Земли, средняя глубина – 3,8 км, но есть впадины до 11 км.

Литосфера– твердая оболочка Земли, мощность которой составляет 50-200 км. Верхний слой литосферы (земная кора)– это осадочные породы + гранит, а нижний слой литосферы – базальт.

Эти геосферы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и с биосферой, которая охватывает нижнюю часть атмосферы (до 20км), верхнюю часть литосферы (6-7 км) и гидросферы (до 11 км). Толщина биосферы – около 30 км – довольно тонкая пленка. Распределение живых организмов в биосфере определяются условиями, за пределами которых их существование становится невозможным (низкие температуры, высокое давление, низкая освещенность и др). Таким образом, биосфера – часть геологических оболочек Земли, заселенная живыми организмами. Более того, распределение живых организмов в самой биосфере неравномерно, густые скопления живых существ называют пленками жизни.

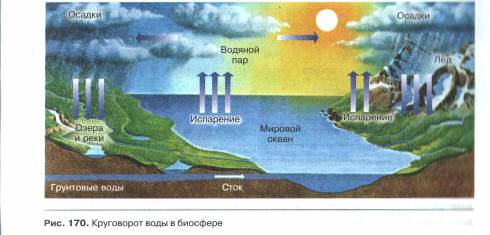

В.И. Вернадский показал, что биосфера отличается от других сфер Земли тем, что в ней непрерывно происходит круговорот веществ, регулируемый деятельностью живых организмов. Так как биосфера получает энергию извне – от Солнца, ее называют открытой системой.

Функции живого вещества: газовая – поглощает и выделяет газы; окислительно-восстановительная – окисляет, например, углеводы до углекислого газа и восстанавливает его до углеводов; концентрационную – организмы-концентраторы накапливают в своих телах и скелетах неорганические вещества.

Косное вещество (по Вернадскому) – это совокупность тех веществ в биосфере, в образовании которых живые организмы не участвуют.

В биосфере протекают биогеохимические процессы при участии живых организмов. Биокосное вещество создается и перерабатывается живыми организмами (почвы, природные воды).

Биогенное вещество создается и перерабатывается жизнью, совокупностями живых организмов. Это источник чрезвычайно мощной потенциальной энергии (каменный уголь, битумы, известняки, нефть). После образования биогенного вещества живые организмы в нем маловероятны.

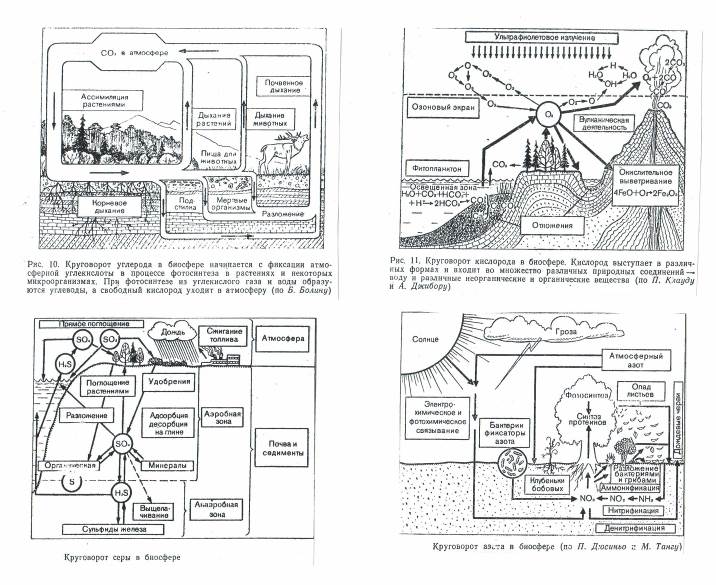

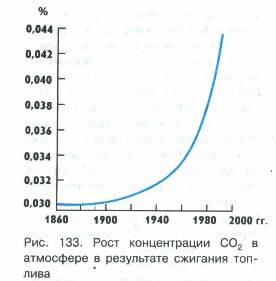

В биосфере, как и в каждой экосистеме, постоянно осуществляется круговорот углерода, азота, водорода, кислорода, фосфора, серы и других химических элементов.

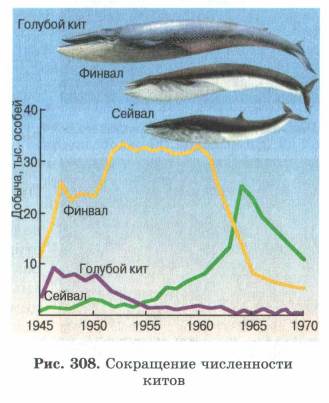

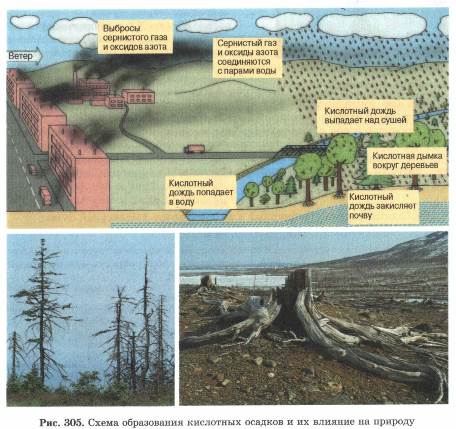

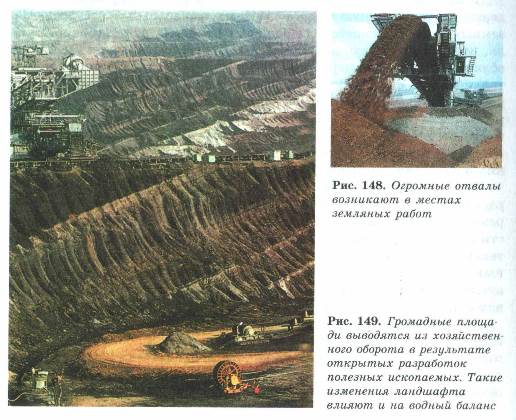

Человек элемент биосферы, а хозяйственная деятельность человека – новый фактор в биосфере, который влияет на климат планеты, нарушает озоновый слой, загрязняет атмосферу, водные системы, почву, уничтожает леса. С развитием атомной энергетики возникли и новые проблемы, связанные с использованием «мирного» атома.

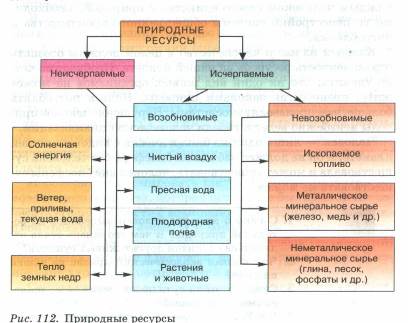

На сегодняшний день главная задача, которая стоит перед человечеством – это рациональное использование природных ресурсов и охрана природы.

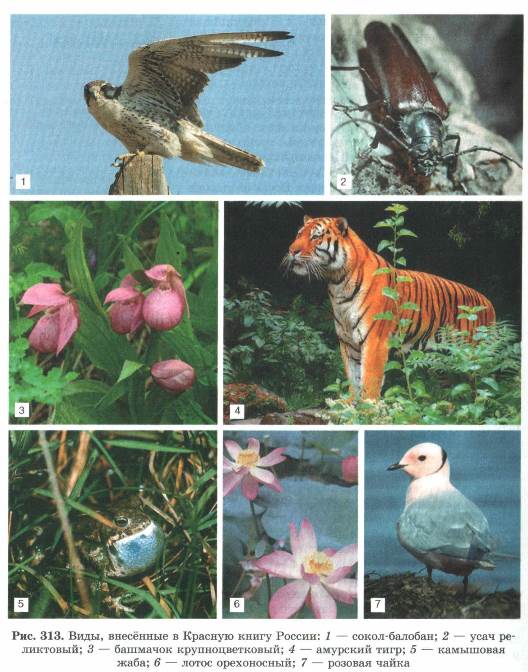

В 1948 году был создан Международный союз охраны природы и природных ресурсов. В 1971 ЮНЕСКО организовала межправительственную программу «Человек и биосфера». Редкие виды растений и животных вносят в «Красные книги» СССР и субъектов федерации. Первая Красная книга в нашей стране появилась в 1978 году. Современная Красная книга Российской Федерации проявилась в 2001 году.

Для охраны редких видов и растений создаются охраняемые территории:

Заповедники — особо охраняемая природная территория, на которой полностью запрещена любая хозяйственная деятельность человека. Заповедники бывают комплексные или специального назначения.

Заказники – создаются для сохранения и ограниченного использования природных ресурсов (частичный режим охрана).

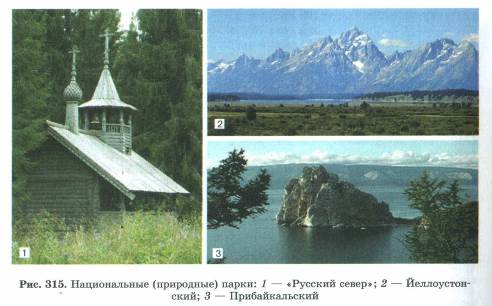

Национальные (природные) парки – участки территории, выделенные для сохранения природы в оздоровительных и эстетических целях, а также в интересах науки, культуры и просвещения.

Памятники природы – это отдельные природные объекты (водопады, вековые деревья, пещеры и др.), имеющие научное, историческое и культурно-эстетическое значение. Впервые термин «памятник природы» ввел А. Гумбольд.

Постепенное развитие живого вещества в пределах биосферы Земли приводит к изменению качественного состояния самой биосферы, к ее переходу в ноосферу. Под ноосферой понимают сферу взаимодействия природы и общества, в котором разумная деятельность людей становится главным, определяющим фактором развития. Название ноосфера происходит от греческого «ноос»- разум и обозначает таким образом сферу разума. Впервые это понятие ввел Э.Леруа в 1927 году (под впечатлением лекций В.И. Вернадского в Сорбонне).

По Вернадскому, ноосфера – биосфера, преобразованная трудом человека и измененная научной мыслью. К возникновению ноосферы привела главная линия эволюции человеческого сознания – коллективная память и коллективное сознание.

Источник