Естествознание.ру

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира

С самого зарождения астрономии в Древней Греции ученых беспокоил фундаментальный вопрос: что в космосе необходимо считать центром, точкой отсчета? Долгое время соперничали две теории: геоцентрической и гелиоцентрической систем устройства мира. Причем соперничали далеко не всегда методом научных дискуссий — в этом противостоянии имеются трагичные эпизоды.

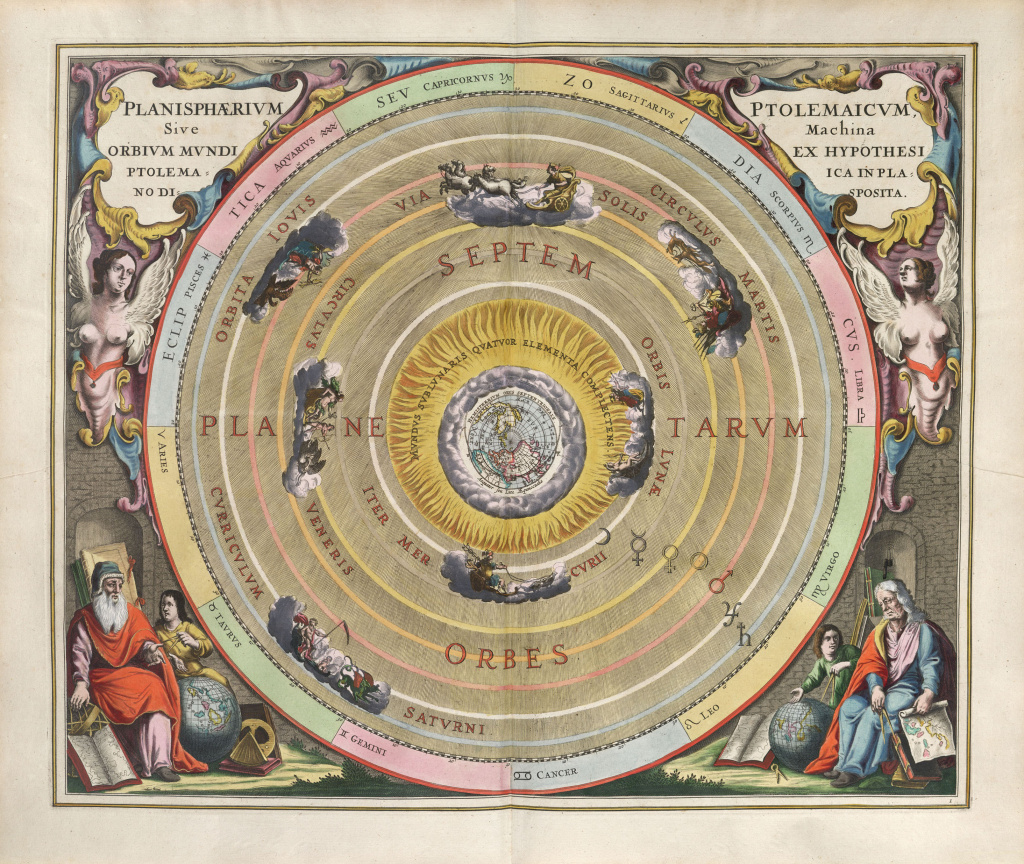

Земля как центр мира

Геоцентрическая (в переводе с древнегреческого «гея» — «земля») система мира подразумевает, что в центре мира располагается наша планета Земля. Лестная для нас, землян, теория. Только совершенно неверная, как показали позднейшие исследования. Между тем геоцентристами были почти все великие ученые эллинской школы, включая Пифагора, Аристотеля, Платона и Птолемея.

Инопланетные «танцы»

Перед нами не рисунок прекрасного цветка или изысканный узор. Именно такие «танцы» вокруг Земли должны устраивать планеты Солнечной системы, Луна и само Солнце в геоцентрической модели мира. Неподвижная точка в центре «цветка» — как раз и есть Земля. Эту сложнейшую систему пришлось составить геоцентристам, чтобы объяснить существующие траектории планет, наблюдаемые с Земли.

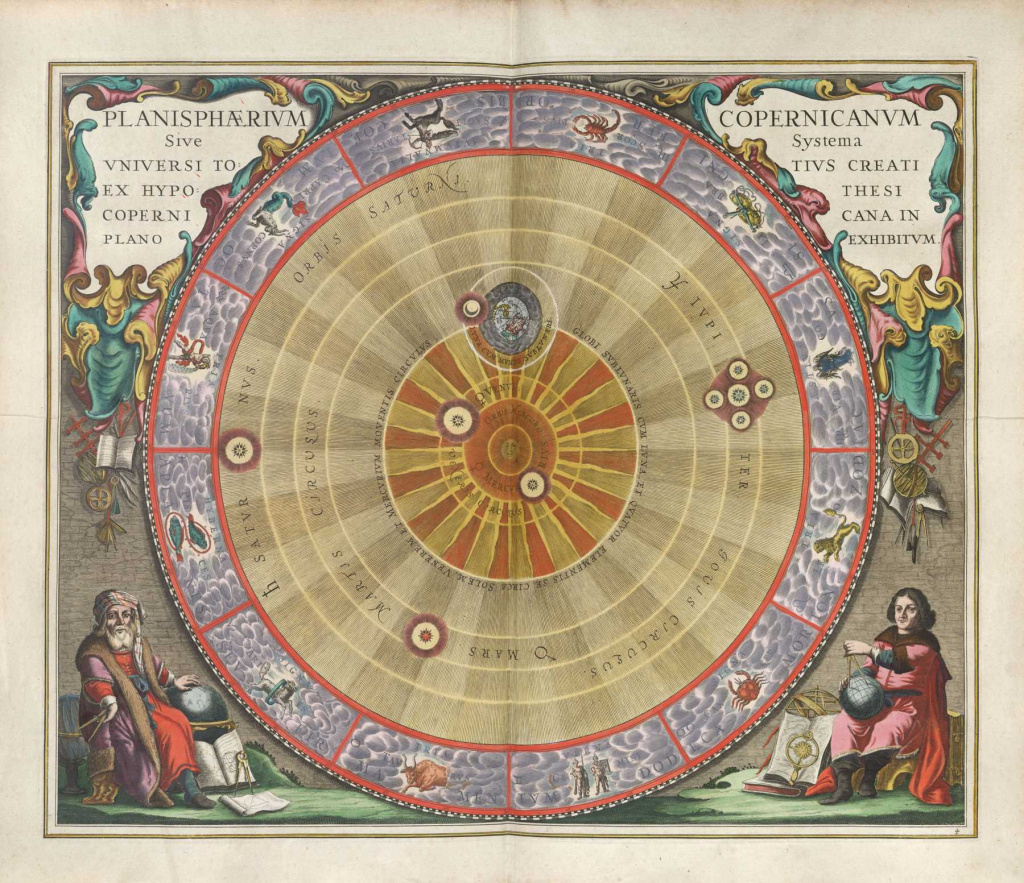

Солнце как центр мира

Приверженцы гелиоцентрической системы мира утверждают, что планеты вращаются вокруг Солнца (Гелиос — в древнегреческой мифологии солнечное божество). При такой системе нет необходимости придумывать сложнейшие модели планетных траекторий. Когда ставишь в центр системы Солнце, а не Землю, все намного упрощается. Траектории планет принимают вид эллипсов.

Отцом гелиоцентрической системы мира является польский астроном, математик и механик Николай Коперник (1473— 1543).Коперник считанные недели не дожил до опубликования в 1543 г. труда всей его жизни — «О вращении небесных сфер», в котором обосновал гелиоцентрическую систему мира.

Первый революционер

Гелиоцентрическая система мира оказалась настолько важным открытием, что считается ни много ни мало началом первой научной революции. Ее так и назвали коперниканской революцией. Отказ от устаревшей модели с Землей в центре Вселенной стал революционной перестройкой не только в астрономии, но и во всей мировой науке. Он изменил образ мышления ученых и исследователей.

Если в терминах «геоцентрическая система мира» и «гелиоцентрическая система мира» под словом «мир» понимать Вселенную, то неверна ни одна, ни другая теория. По гелиоцентрической модели «работает» наша Солнечная система, а также планетные системы всех других звезд. Однако Вселенная функционирует совсем по другим законам, многие из которых нам лишь предстоит открыть.

Жизнь за науку

Одним из виднейших последователей Н. Коперника (коперниканцем) был итальянский философ, поэт и астроном Джордано Бруно. Однако против гелиоцентристов развернули настоящую борьбу, так как геоцентризм был официальной теорией Римско-католической Церкви. В 1600 г. за свои научные и философские взгляды Бруно был казнен как еретик.

Источник

Николай Коперник: гелиоцентрическая система мира

Возрождение: из истории великой эпохи

Остановивший Солнце: из истории жизни Коперника

Николай Коперник, поляк по происхождению, родился в семье зажиточного купца 19 февраля 1473 г. в городе Торне, куда переселялся из Кракова его отец.

Николай Коперник (1473 – 1543) | В 1483 г., после смерти отца, воспитанием молодого Коперника занялся его дядя по матери – каноник, впоследствии епископ — Лука Ватцельроде. Образование своё Коперник получил стачала в Краковском университете, затем в итальянских университетах, на Болонье и Падуе. Он изучал латынь и греческий, право, медицину, математику и астрономию. Особенно привлекали его две последние науки, когда он учился в Кракове, у очень известного тогда профессора математики и астрономии – Брудзевского, – и в Италии, где он работал «не столько в качестве ученика, сколько в качестве помощника при наблюдениях» у известного профессора астрономии Доминика Марин ди Новара Феррарского. |

В 1483 г., после смерти отца, воспитанием молодого Коперника занялся его дядя по матери – каноник, впоследствии епископ — Лука Ватцельроде. Образование своё Коперник получил стачала в Краковском университете, затем в итальянских университетах, на Болонье и Падуе. Он изучал латынь и греческий, право, медицину, математику и астрономию. Особенно привлекали его две последние науки, когда он учился в Кракове, у очень известного тогда профессора математики и астрономии – Брудзевского, – и в Италии, где он работал «не столько в качестве ученика, сколько в качестве помощника при наблюдениях» у известного профессора астрономии Доминика Марин ди Новара Феррарского.

Пробыв в Италии около десяти лет с небольшими перерывами, Коперник возвратился к себе на родину и большую часть остальной жизни правел в маленьком городке Фрауенбурге, где стараниями своего дяди епископа Вармийского (Эрмляндского) получил ещё в 1497 г. место каноника. Он стал, следовательно, католическим священником и весьма ревностно выполнял двои обязанности. Во Фрауенбурге, в этом, по выражению Коперника, «отдалённейшем уголке земли», он имел достаточный досуг и, окружённый добрым в общем отношении друзей и сограждан, окончательна сформулировал положения своей системы, основные контуры которой сложились у него, вероятно, ещё в Италии.

Первый набросок идей Коперника мы находим приблизительно а 1512 г., в так называемом «Commentarioius» («Малый комментарий»), который не был напечатан, но ходил по рукам в рукописном виде и принес его автору изрядную популярность. Лишь в 1539 г. Коперник разрешил своему другу профессору математики Виттенбергского университета Георгу-Иоахиму Ретику, ученику и горячему поклоннику «нового Птолемея», опубликовать краткое предварительное сообщение (Narratio prima) о достигнутых научных результатах.

Собственное сочинение Коперника вышло из печати за несколько дней до смерти автора, последовавшей 24 мая 1543 г. Предание, известное нам от Гассенди (биограф ученого), рассказывает, что только что отпечатанный экземпляр сочинения «De revolutionibus orbium coelestium» принесли Копернику за несколько часов до кончины. «Он взял книгу в руки и смотрел на нее, но мысли его были уже далеко».

Джордано Бруно: далекие миры поклонника системы

Джордано Бруно (1548 – 1600) | Джордано Бруно – верный поклонник системы Коперника. Поэт и философ, пострадавший за истину, хорошо выразил в поэтической форме новое понимание, новое мироощущение, связанное с представлениями о планетах солнечной системы: «Хоры блуждающих звёзд, я к вам свой Джордано Бруно считал, что возможно открытие в Солнечной системе новых планет. Никакого купола звёзд не существует, звёзды движутся, а мы не замечаем этого потому, что они очень далеки от нас. |

Эти идеи, изложенные в работе «О бесконечности, Вселенной и мирах» (1584), не могли быть признаны церковью. Как мы помним, Джордано Бруно был объявлялся еретиком, все его книги — запрещенными, а сам он подлежал сожжению. Выслушав это решение Джордано Бруно сказал: «Вы, наверное, с большим страхом огласили мне приговор, чем я его выслушал». И затем добавил: «Сжечь — не значит опровергнуть. «. 17 февраля 1600 г. в Риме на площади Цветов он был сожжён. Сегодня на месте казни Джордано Бруно стоит памятник великому мыслителю. На нём надпись: «9 июня 1889. Джордано Бруно. От предвиденного им столетия, на том месте, где был зажжён костёр»

Вращение небесных тел: из истории представлений

Часть 1. Геоцентрическая система

Эпоха Возрождения бесспорно считается оплотом разума и силы человеческой воли. Но любые изменения не могут быть мгновенными. Общепринятой в этот период все еще была была геоцентрическая система – представление о мире, сложившееся в Древней Греции на основе разработок Платона, Евдокса, Аристотеля и Птолемея. В центре мироздания находится Земля, а мир делится на подлунный и надлунный. В первом — всё преходяще, временно, движения вынуждены и вызываются действующими силами; во втором — всё вечно, а движения происходят без всяких сил и осуществляются равномерно по совершенным круговым траекториям. Звёзды расположены на небесном своде, который прокручивается за сутки вокруг Земли.

|

Для объяснения видимого неравномерного движения планет Птолемей использовал систему равномерных круговых движений. Каждая планета, как он считал, движется равномерно по кругу – эпициклу, центр которого, в свою очередь, равномерно перемещается по другому кругу – деференту. Следует отметить, такое представление движения планет давало возможность довольно точно описывать наблюдаемое их движение. Правда при увеличении точности наблюдений приходилось существенно корректировать прежнюю систему эпициклов и деферентов.

Чрезвычайно важным было также то, что геоцентрические представления о мире освящались авторитетом христианской веры. Бог, создав человека как богоподобное существо, наделил его разумом, свободной волей, бессмертием. Куда же он должен был поместить своё самое великое творение? Конечно, в центр мироздания.

Часть 2. Гелиоцентрическая система

В 1543 г. Н. Коперник опубликовал свой основной труд «Об обращении небесных сфер» с изложением и обоснованием гелиоцентрической системы мира.

Согласно новому учению, в центре Вселенной находится Солнце, а Земля – одна из планет, движущихся вокруг Солнца. Небосвод же, на котором находятся все звёзды, вовсе и не вращается вокруг Земли, как считали прежде, а покоится. Его видимое движение объясняется суточным обращением Земли вокруг собственной оси. Коперник убрал человека из центра мира, сделал бессмысленным деление на подлунный и надлунный миры. Тем самым он разрушил самые основы традиционных представлений о мире и открыл новые, невиданные прежде возможности для развития не только астрономии, но и всего естествознания. Коперник своей работой открыто заявлял, что главным авторитетом в познании мира являются не древние книги, а реальное изучение природы.

|

Сущность своей системы мира Коперник изложил в посвящении папе Павлу III:

«Обдумывая долгое время шаткость переданных нам математических догматов касательно взаимного соотношения движения небесных тел, я стал досадовать, наконец, на то, что философам, стремящимся обычно к распознаванию самых ничтожных вещей, до сих пор ещё не удалось с достаточной верностью объяснить ход мировой машины, созданной лучшим и любящим порядок Зодчим. Обыкновенно принято, что Земля находится в покое, но пифагореец Филолай допускает, что Земля, равно как и Солнце и Луна, движется вокруг огня по косому кругу. Гераклит Понтский, а равно и пифагореец Экфант также придают Земле движение, но не поступательное, а вращательное, вследствие которого она, подобно колесу па направлению от заката к востоку, вращается вокруг своего центра».

Так как, замечает далее Коперник, для объяснения небесных явлений до него дозволялось придумывать произвольные круги, по которым двигались земля, солнце и планеты, то и он позволил себе истолковать движения этих небесных светил, исходя из движения Земли:

«После долгих и многократных исследований я пришёл, наконец, к заключению, что если отнести движения прочих блуждающих светил к кругу, по коему движется Земля, и на этом основании вычислить движение каждого светила, то не только представляемые ими явления будут вытекать как следствия, но что самые светила и пути оных, по последовательности или по величине своей, а само небо явятся в такой между собой связи, что нигде, ни в одной части нельзя чего-либо изменить, не запутывая остальных частей и всего целого».

Часть 3. Место в истории

Среди великих астрономов и математиков, окончательно выяснивших место нашей Земли во Вселенной и раскрывших законы движения, управляющие солнечной системой (Коперник, Тихо де Браге, Кеплер, Галилей, Ньютон), Коперник по времени был первым.

После него было сделано и ещё будет сделано очень много в изучении солнечной системы, а некоторые утверждения Коперника (например его мнение, что Земля и планеты движутся равномерно вокруг Солнца по кругам, тогда как в действительности это вращение происходит неравномерно и по эллипсам) были впоследствии опровергнуты; тем не менее Копернику принадлежит слава первого учёного, установившего новую истину, столь же простую, сколь и гениального, которую он выразил в своём сочинении «О вращении небесных тел», сказав, что «в центре всего находится Солнце».

Книга Коперника, в конце концов, в 1616 г. попала в далекий «Указатель запрещённых книг», и это запрещение было снято с неё только в 1823 году. Церковники без различия толков и направлений поняли вредоносное для них значение новой теории. Она разрушала, пусть величественный, но всё же близкий человеку небесный мир как обиталище бога. Она вырывала Землю – «подножие ног Его» – из центра вселенной и превращала её в жалкую пылинку, затерявшуюся в бесконечном пространстве, населённом бесчисленным сонмом сверкающих звёздами солнц.

Список литературы и источников:

Веселовский И. Н., Белый Ю. А. Николай Коперник. М., 1974.

Галилео Галилей. Диалог о двух главнейших системах мира птолемеевой и коперниковой. М.-Л., 1948.

Девятова С.В., Купцов В.И. Судьба учения Н.Коперника// Вопросы философии, № 1, Январь, 2011.

Дынник М. А. Мировоззрение Джордано Бруно / Бруно Джордано. Диалоги. М., 1949.

Сказкин С. Коперник и Возрождение // Исторический журнал, №10, Октябрь, 1943.

Источник

Гелиоцентрическая система мира

Астрономия в древности

Трудно точно сказать, когда именно зародилась астрономия: до нас почти не дошли сведения, относящиеся к доисторическим временам. В ту отдаленную эпоху, когда люди были совершенно бессильны перед природой, возникла вера в могущественные сверхъестественные силы, которые будто бы создали мир и управляют им. На протяжении многих веков обожествлялись Луна, Солнце, планеты. Об этом мы узнаем из мифов всех народов мира.

Первые представления о мироздании были очень наивными, они тесно переплетались с религиозными верованиями, в основу которых было положено разделение мира на две части – земную и небесную. Если сейчас каждый школьник знает, что Земля сама является небесным телом, то раньше “земное” противопоставлялось “небесному”. Думали, что существует “твердь небесная”, к которой прикреплены звезды, а Землю принимали за неподвижный центр мироздания.

Геоцентрические системы мира

Представление о центральном положении Земли во Вселенной впоследствии было положено учеными Древней Греции в основу геоцентрических систем мира. Так, крупнейший греческий философ и ученый – энциклопедист Аристотель (384 – 322 гг. до н.э), уже знавший (из наблюдений лунных затмений) о том что Земля имеет шарообразную форму, считал, что планета неподвижна. Он отмечал, что если бы Земля двигалась, то данное движение можно было бы обнаружить по положению звезд на небе – они бы изменялись. На самом деле такие кажущиеся (или параллактические) смещения звезд происходят, но из-за огромной удаленности звезд эти смещения ничтожно малы и были впервые обнаружены лишь в XIX в.

Достижения античной астрономии во II в. н. э. обобщил александрийский астроном Клавдий Птолемей. Он разработал геоцентрическую систему мира, согласно которой вокруг неподвижной Земли движутся Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн и “сфера неподвижных звезд”. На протяжении многих веков церковь поддерживала геоцентрическую систему мира, в которой, как и в самом церковном учении, Земле отводилось положение “центра Вселенной”.

Несмотря на то что система мира Птолемея основывалась на абсолютно ошибочных представлениях о строении Вселенной, она все же объясняла многие особенности видимого движения небесных светил, и в частности петлеобразное движение планет. Этого Птолемей добился, рассматривая движение каждой планеты как комбинацию нескольких равномерных движений. Например, считалось, что планета не просто движется вокруг Земли, а движется около точки, которая сама обращается вокруг Земли. Таблицы, составленные Птолемеем, позволяли определить заранее положение планет на небе. Но с течением времени астрономы обнаружили расхождение наблюдаемых положений планет с предвычисленными. На протяжении веков думали, что система мира Птолемея просто недостаточно совершенна и, пытаясь усовершенствовать ее, вводили для каждой планеты новые и новые комбинации круговых движений.

Гелиоцентрическая система мира

Система мира, предложенная Коперником, называется гелиоцентрической. Он просто и естественно объяснил петлеобразное движение планет тем, что мы наблюдаем обращающиеся вокруг Солнца планеты не с подвижной Земли, а с Земли, движущейся тоже вокруг Солнца. Коперник впервые в астрономии не только дал правильную схему строения Солнечной системы, но и определил относительные расстояния (в единицах расстояния Земли от Солнца) планет от Солнца и вычислил период их обращения вокруг него.

Учение Коперника нанесло сокрушительный удар геоцентрической системе мира. Оно далеко вышло за рамки астрономической науки, став мощным толчком для развития всего естествознания.

Становление гелиоцентрического мировоззрения

Учение Коперника было признано не сразу. По приговору инквизиции в 1600 г. был сожжен в Риме выдающийся итальянский философ, последователь Коперника Джордано Бруно (1548 — 1600). Бруно, развивая учение Коперника, утверждал, что во Вселенной нет и не может быть центра, что Солнце – это только центр Солнечной системы. А Земля планета солнечной системы. Он также высказывал гениальную догадку о том, что звезды – такие же солнца, как наше, причем вокруг бесчисленных звезд движутся планеты, на многих из которых существует разумная жизнь. Ни пытки, ни костер инквизиции не сломили волю Джордано Бруно, не заставили его отречься от нового учения.

Открытия Галилея умножили число сторонников гелиоцентрической системы мира и одновременно заставили церковь усилить преследования коперниканцев. В 1616 г. книга Коперника “О вращениях небесных сфер” была внесена в список запрещенных книг, а изложенное в ней учение объявлено противоречащим Священному Писанию. Галилею запретили пропагандировать учение Коперника. Однако в 1632 г. ему все-таки удалось опубликовать книгу “Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой”, в которой он сумел убедительно показать истинность гелиоцентрической системы, чем и навлек на себя гнев католической церкви. В 1633 г. Галилей предстал перед судом инквизиции. Престарелого ученого заставили подписать “отречение” от своих взглядов и до конца жизни держали под надзором инквизиции. Лишь в 1992 г. католическая церковь окончательно оправдала Галилея.

Казнь Бруно, официальный запрет учения Коперника, суд над Галилеем не смогли остановить распространения коперниканства. В Австрии Иоганн Кеплер (1571 — 1630) развил учение Коперника, открыв законы движения планет. В Англии Исаак Ньютон (1643 — 1727) опубликовал свой знаменитый закон всемирного тяготения. В России учение Коперника смело поддерживал М.В. Ломоносов (1711 — 1765), который открыл атмосферу на Венере, защищал идею о множественности обитаемых миров и в остроумных стихах высмеивал сторонников геоцентризма.

Источник