Софья Алексеевна: как сложилась судьба сестры Петра I, не пожелавшей мириться с участью безмолвной царевны

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Вплоть до XVIII века судьба царевен была предопределена. По статусу им запрещалось выходить замуж за придворных, а мысль о браках с европейскими монархами не допускалась, т. к. для дочерей русских правителей переход в католицизм был невозможен. Именно поэтому никто особо не обременял себя обучением царевен грамоте. В основном их образование ограничивалось основами рукоделия. После того, как девушкам исполнялось 20-25 лет, их отправляли в монастыри. Исключением стала дочь царя Алексея Михайловича Софья.

Софья Алексеевна была одной из 16 детей царя Алексея Михайловича. Маленькая царевна отличалась от своих сестер: она проявляла любознательность, отказывалась проводить время в бесконечных молитвах, не слушалась мамок-нянек. К удивлению придворных, ее отец не только не рассердился на дочь за такое неповиновение, а, напротив, нанял ей учителя.

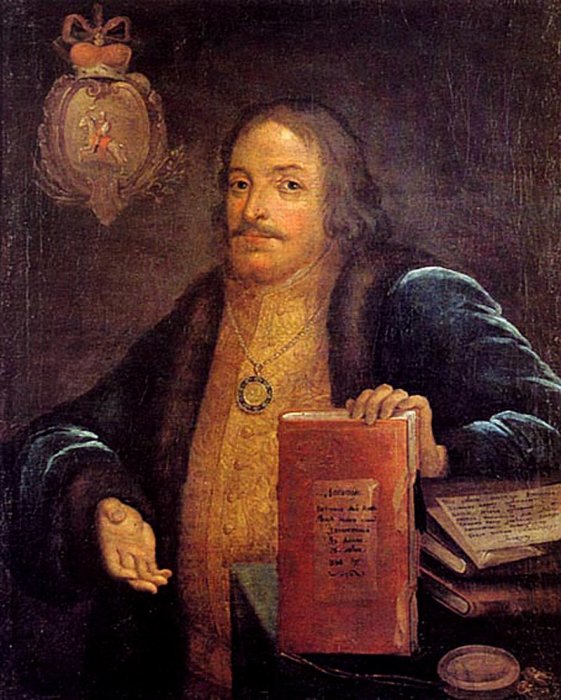

Уже в 10-летнем возрасте царевна Софья научилась читать и писать, освоила несколько иностранных языков, интересовалась историей и науками. По мере взросления царевны слухи о ней расползались далеко за пределы страны. Прижизненных изображений царевны не сохранилось, но по мнению современников, Софью нельзя было назвать красавицей. Француз Фуа де ла Нёвилля описывал ее так: «Она ужасно толстая, у нее голова размером с горшок, волосы на лице, волчанка на ногах, и насколько её стан широк, короток и груб, настолько ум тонок, остёр и политичен» .

После кончины Алексея Михайловича русский трон занял его сын Федор Алексеевич. Он был очень болезненным, поэтому царевна вызвалась присматривать за братом. В перерывах между уходом за царем, Софья заводила полезную дружбу с боярами и разбиралась в придворных интригах. Именно тогда произошло ее знакомство с князем Василием Голицыным.

Голицын имел прекрасное образование, слыл талантливым дипломатом, был хорошо воспитан. Царевна, сама того не желая, влюбилась в князя, который еще и был на 14 лет старше ее. Однако Голицын считался примерным семьянином. У царевны с князем завязались доверительные отношения.

Когда в 1682 году царь Федор Алексеевич скончался, на трон возвели малолетнего Петра, а регентом назначили его мать Наталью Нарышкину. Царевна Софья не захотела мириться с подобным положением дел, и при поддержке князя Голицына она устроила стрелецкий бунт, после которого новоиспеченного царя и его мать свергли. Буквально через пару недель на царствование посадили двух братьев Петра и Ивана, а Софью назначили регентшей.

Начало правления Софьи ознаменовалось рядом положительных реформ. В Россию привлекались иностранные торговцы, учителя, мастера. Была открыта Славяно-греко-латинская академия. При царевне немного смягчили наказания. Теперь обвиненных в воровстве не казнили, а ограничивались отрубанием руки. Женщин-мужеубийц не оставляли умирать в страданиях, закопанных по грудь, а сразу отсекали им головы.

Время шло, и Петр повзрослел. Теперь он уже не во всем слушался сестру. Мать Наталья Нарышкина постоянно нашептывала юному Петру историю о том, каким образом его сестра сумела стать фактической главой государства. К тому же все знали, что регентство Софьи должно закончиться по достижению Петром совершеннолетия или же после его женитьбы. По настоянию матери царь женился в 17 лет, но Софья и не думала складывать с себя полномочия.

Ситуация обострилась в начале августа 1689 года. К Петру в село Преображенское прибыло несколько стрельцов, сообщивших ему о возможном покушении. Наследник скрылся в Троице-Сергиевой лавре. Постепенно все бояре и стрелецкие войска перешли на его сторону.

Василий Голицын предусмотрительно уехал в свое имение. Единственным, кто поддерживал Софью, был ее фаворит – начальник стрелецкого приказа Федор Шалковитый. Позже его обезглавили, и Софья Алексеевна осталась совсем одна.

Петр I сослал ее в Новодевичий монастырь и приставил охрану. Женщине продолжали оказывать почет и даже кормили с царской кухни. В 1698 году стрельцы, недовольные реформами «подмененного немцами» Петра, пребывавшего в тот момент заграницей, снова попытались возвести Софью на престол. Дело закончилось тем, что царь приказал насильно подстричь сестру в монахини.

Петр I, занявший трон, прославился своими кардинальными реформами. Но во время правления были у царя как великие начинания, так и великие провалы.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Софья Алексеевна Романова

Царевна-правительница России в 1682-1689 годы

На известном портрете она сурова и даже зла. Поэтому некрасива. Её подлинная судьба окружена домыслами, сплетнями, наветами, как современников, так и потомков. По словам же немецкого путешественника Г.А. Шлейссингера, царевна была «одарена высоким княжеским разумением, ясно, как день, и многим известно». Помимо интриг и козней, Софья активно занималась и государственными делами, о которых много рассказано в историческом парке «Россия-Моя история». При ней были ужесточены меры против бродяжничества, бывшего тогда подлинным бичом России. Впервые произведена всероссийская перепись населения. Важнейшим достижением внутренней политики Софьи явилось начатое царём Фёдором уничтожение «местничества» – системы назначений на высшие должности, при которой во главу угла ставились происхождение человека, чины и титулы его предков, а не личные дарования и заслуги.

Царевна Софья, третья из шести дочерей царя Алексея Михайловича от брака с Марией Ильиничной Милославской родилась 17 сентября 1657 года. По воспоминаниям современников, отличалась умом, образованностью, красноречием, энергией и честолюбием. Её тянуло к наукам любого характера. Софью с ранних лет ставили в пример сестрам и лестно высказывались о её уме. Она была ученицей Симеона Полоцкого, знала латынь, польский, разбиралась в богословских вопросах, увлекалась историей.

После неожиданной смерти в феврале 1682 года 22-летнего русского царя и брата Софьи Фёдора Алексеевича право на престол имели «скорбный головою» пятнадцатилетний Иван (Иоанн) V Алексеевич, родившийся 27 августа 1666 года от брака царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской и десятилетний Пётр, сын царя Алексея Михайловича от его второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной.

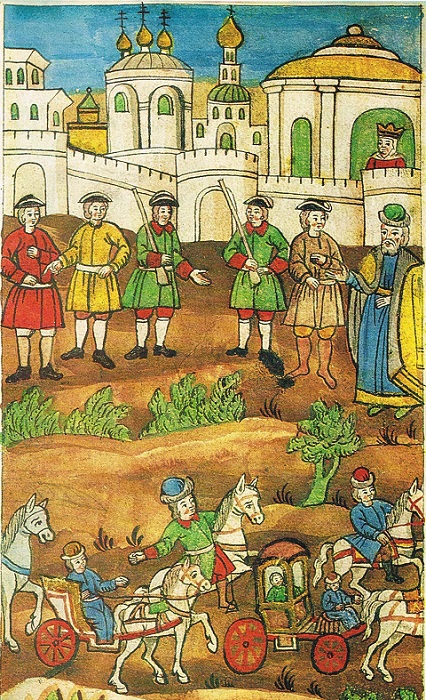

Земский собор, скоропалительно созванный для решения вопроса с наследованием престола, поставил царем младшего Петра. Милославские, считая, это решение спровоцировано Нарышкиными вопреки законному старшему наследнику Ивану, воспротивились. Александр Милославский и Пётр Толстой распространили слухи: дескать, Нарышкины задавили царевича Ивана. Начался бунт, поддержанный стрелецкими полками. Восставшие объявили об уничтожении холопства, сожгли Холопий приказ.

Стрельцы потребовали, чтобы царевич Иван царствовал вместе с Петром, а царевну Софью провозгласили правительницей.

Наскоро собранный ещё один Земский собор «приговорил: быть двум царям» и 25 июня 1682 года в Успенском соборе венчались на царство сыновья Алексея Михайловича Ивана V и Петра I. Это был уникальный прецедент в российской и с мировой истории, когда короновались сразу два царя. Двоецарствие должно было осуществляться при регентстве 25-летней Софьи. «Старшим» царем был объявлен болезненный Иван, а Пётр – «младшим». Обряд венчания по древнему чину совершал патриарх Иоаким. Это была последняя «царская» коронация в России, после начались коронации «императорские».

Волнения стрельцов не прекращалось и переросло в восстание, первую очередь вызванное ростом налогов. Восстание поддержали городские низы и холопы. Вместе с восставшими против правительства выступил князь начальник Стрелецкого приказа Иван Андреевич Хованский.

Иван Андреевич Хованский, прозванный в народе Таратуй, то есть, пустомеля, происходил из рода Гедиминовичей. Начал службу в царствование Михаила Федоровича Романова и в 1636 году получил чин стольника. В 1678 году во время войны с турками, Иван Андреевич Хованский оберегал от татар южную границу. В 1680 году он вернулся в Москву, где вскоре ему удалось занять весьма влиятельное положение. В это время происходила борьба за власть между приверженцами Нарышкиных и Милославских.

Период пребывания Ивана Андреевича Хованского во главе Стрелецкого приказа в российской истории назвали «хованщиной». Позднее его обвинили в крайне жестоком обращении с подчинёнными и тяге к развратной жизни. Во время войны он не умел соразмерять свои силы с силами неприятеля и часто терпел поражения. Кроме того, он считался приверженцем старой веры.

Иноземный, Рейтарский и Пушкарский приказы взял под своё управление боярин Иван Михайлович Милославский. В эти дни восставшие прекратили в Москве продажу спиртного; схваченных с поличным грабителей казнили на Красной площади. Представители стрельцов вошли в состав Приказов и Боярской думы. Взяты под контроль сборщики налогов, передававшие свои сборы купцам под проценты.

Царевна Софья, получившая власть благодаря стрельцам, приказала отныне дать им почётное наименование «надворной пехоты».

Московским стрельцам, солдатам, посадским людям и ямщикам была дана жалованная грамота, чтобы их не называли бунтовщиками.

Кроме того, каждому стрельцу было пожаловано по десять рублей, а сверх того, они получили имущество перебитых бояр и потребовали вернуть неуплаченного жалования почти за сорок лет. По стрелецким расчётам выходила огромная сумма в 240 тысяч рублей. Таких денег в казне не было, и со всего государства было велено собирать серебряную посуду и лить из неё деньги для стрельцов.

Все это, естественно, усиливало позиции начальника Стрелецкого приказа Ивана Андреевича Хованского.

Изучив в мультимедийном парке «Россия-Моя история» способ прихода Софьи Алексеевны ко власти, можно заметить, что правительство Софьи, изначально опираясь на военную силу, стало заложником стрелецких требований. Стрелецкие полки грозили окончательно выйти из повиновения. У них появилась собственная идейная программа, заключавшаяся в восстановлении старой веры. Среди стрельцов было немало приверженцев духовного вождя раскола протопопа Аввакума, который был казнён в апреле в Пустозерске. К расколу принадлежал один из руководителей стрелецкого бунта Алексей Юдин. Поборником старой веры считался и князь Хованский, чье имя дало название всему движению.

Стрельцы потребовали устроить прения о вере и выставили против сторонников реформ Никона нескольких расколоучителей во главе с суздальским священником Никитой Пустосвятом.

Религиозный диспут состоялся в Грановитой палате.

Сам диспут ничего не решил, каждая из сторон – патриарх с синклитом и раскольники остались при своих убеждениях. А после того, как по указу Софьи выборных от стрелецких полков щедро угостили вином, они отступились от старой веры.

15 мая 1682г. Стрелецкий бунт. Убийство князя Михаила Долгорукого Гравюра К. Крыжановского по акварели К.А. Трутовского.

После неудачи с возвращением к старой вере князю Андрею Ивановичу Хованскому все сложнее было играть роль посредника между правительством и стрельцами. Сам богатый и знатный боярин он выступал заступником стрельцов перед «кровопийцами-боярами», а бояр уверял, что потакает стрельцам ради общего спокойствия. «Когда меня не станет, то в Москве будут ходить по колена в крови,» — говорил он. Но Софья и её окружение уже не верили князю. По городу все активнее ходили слухи, что во время крестного хода стрельцы задумали лишить жизни царей и цариц и выкликнуть на царство своего кумира. Справедливы были эти подозрения или нет, но в августе Софья с Иваном и Петром бежала из Москвы в село Воздвиженское.

По Москве распространились слухи, что князь Андрей Хованский замыслил жениться на сестре Софьи – Екатерине – и её объявить правительницей. Но вскоре Софья сумела вызвать в Воздвиженское начальника Стрелецкого приказа князя Ивана Хованского и его сына Андрея, где оба Хованские были схвачены и казнены. Начальником над стрельцами назначен Фёдор Леонтьевич Шакловитый.

Софья уничтожила существовавшие до этого таможенные барьеры между Россией и Украиной, что способствовало экономическому развитию этих частей государства. В несомненную заслугу царевны ставят смягчение законодательства о несостоятельных должниках, ослабление некоторых уголовных наказаний, отмену закапывания в землю живым. При Софье развивалось книгопечатание, было издано 44 книги, что сыграло революционную роль в жизни национальной элиты. В богатых домах появились крупные библиотеки.

Возникло несколько десятков различных мануфактур. Развитие торговли и промышленности привело к началу формирования всероссийского национального рынка.

По утверждению противников Софьи значимую роль при дворе играл её фаворит, «цесаревны полюбовник», – князь Василий Васильевич Голицын. Голицын, один из самых образованных людей XVII века, знал латинский, немецкий и польский языки. Ещё при царе Фёдоре Голицын был самым видным деятелем правительственного кружка, выделяясь из остальных бояр образованностью, гуманностью и тяготением к жизни на западноевропейский лад. Будучи «соединен сердечной привязанностью» с царевной Софьей Голицын занял первое место в её правительстве. Считается, что образованность и стремление к реформам Голицына наложили некоторый отпечаток на внутреннюю политику времени правления Софьи. В области внешней политики важнейшим делом было заключение в 1686 году вечного мира с Польшей, по которому за Россией были закреплены области, завоеванные в XVII веке, и, в том числе, Киев. Правда, после этого мира Россия была вынуждена присоединиться к союзу с Австрией и Польшей против Турции. В силу союзного договора русские войска должны были занять Крым. Но оба похода князя Голицына на Крым были неудачными: первый поход остался незаконченным, войска, вследствие пожаров в степи, были вынуждены вернуться. Второй поход Голицына был также неудачен: войско дошло по безлюдной степи до Перекопа, откуда опять-таки вернулось. Одной из причин неудачи крымских походов были нерешительность, колебания и бездеятельность главнокомандующего Голицына. Эта нерешительность подрывала моральное состояние войск. Походы уронили престиж Голицына, что, в свою очередь, сыграло свою негативную роль на отношении к Софье, в том числе, и со стороны массы стрельцов. Позднее, уже при Петре I Василий Васильевич Голицын, обвинённый в самоуправстве и в нерадении во время крымского похода, был лишен чести, боярства и имущества и сослан с семьей в Каргополь.

Из неудачных военных действий во время крымских походов русское командование сделало существенный практический вывод: необходимо строить укрепления. И на юге Самарской Луки началось сооружение второй Закамской засечной черты.

Была построена Новобогородская крепость, явившаяся опорным пунктом для готовившегося следующего похода.

Царь Иван (Иоанн) V Алексеевич сочетался браком с девятнадцатилетней Прасковьей Федоровной Салтыковой, дочерью Фёдора Петровича Салтыкова и Анны Михайловны Татищевой.

Жена царя Ивана Алексеевича Прасковья Фёдоровна Салтыкова

Подробностей о совершении этого брака 9 января 1684 года не сохранилось. Но, как считают многие исследователи, он совершился так, как совершались царские браки того времени: собирали со всего государства девиц дворянского звания, царь делал им смотр и выбирал из них ту, которая ему больше других нравилась.

В выборе царем невесты Ивана Алексеевича, предполагается, принимала самое непосредственное участие царевна Софья. Эта версия подтверждается тем, что, во-первых, Софья уже прежде относилась благосклонно к родителю Прасковьи, перед тем пожалованному званием боярина. Во-вторых, тем, что царь Иван Алексеевич едва ли был способен без чужого влияния решиться на важный шаг в жизни.

Молодая царица оказалась плодовитою матерью семейства. От их брака родились дочери Мария, Феодосия, Екатерина, Анна и Прасковья. Прасковья Федоровна происходила из древнего и знаменитого рода Салтыковых, известного на Руси с ХIII века. Семейные связи её были весьма обширны: при посредстве браков своих братьев и дядей Прасковья находилась в родстве с Трубецкими, Долгорукими, Куракиными, Стрешневыми и Прозоровскими.

Родная сестра царицы Прасковьи Настасья Федоровна Салтыкова вышла замуж за сына пользовавшегося неограниченным доверием Петра князя-кесаря Фёдора Юрьевича Ромодановского.

Между Прасковьей Федоровной и царем Петром еще в годы правления Софьи установились весьма доброжелательные взаимоотношения. Именно Пётр стал крестником первого ребенка царицы Прасковьи – Марии. Приезжал Пётр и на крестины других детей Прасковьи, в том числе – Анны (будущей императрицы России в 1730-1740 гг.), Екатерины (будущей бабки императора Ивана VI Антоновича).

И учиться, и жениться. И властвовать. Юность Петра I

Интересы юного Петра были разнообразны. В Преображенском, на северо-восточной стороне Москвы, одиннадцатилетний Пётр усиленно и настойчиво собирал первое в России регулярное воинское формирование – Преображенскую роту. Его войска называли потешными. Но именно этим военным формированиям в дальнейшем простоит сыграть в истории России совсем не потешную роль.

На воду Плещеева озера царь Пётр Алексеевич спустил найденный им в сарае ботик. Ботик войдёт в историю как «дедушка русского флота».

С этих прогулок под парусом началось серьёзное увлечение будущего императора корабельным делом и флотскими науками. Ботик, по выражению царя, явился «плодоносным семенем» для русского флота.

27 января 1689 года семнадцатилетний царь Пётр I Алексеевич венчался с двадцатилетней Евдокией Фёдоровной Лопухиной, дочерью боярина Иллариона Абрамовича Лопухина. Царская свадьба состоялось под Москвой церкви Преображенского дворца.

Илларион был переименован в качестве отца царской невесты в Фёдора. Его дочь также была вынуждена, в связи с обручением с царём, сменить своё имя Прасковья на Евдокия. Это был последний в истории России брак государя с соотечественницей.

Евдокия Федоровна была выбрана в невесты Петру без согласования с женихом его матерью, царицей Натальей Кирилловной, ради давних связей Нарышкиных с Лопухиными и в надежде на помощь с их стороны в укреплении положения Петра в качестве самовластного государя.

Отчасти, это был стратегический ход Петра. По мнению современников, венчание Петра делало его совершеннолетним, то есть, не нуждающимся в чьей-либо опеке.

Назревала решающая схватка в борьбе за власть. И она случалась в августе того же 1689 года.

Фёдору Шакловитому подбросили письмо, в котором сообщалось о выступлении в ночь с 7 на 8 августа потешных войск Петра на Москву с целью убить Софью и её приближённых.

Вечером Софья собрала в Кремле значительную вооруженную силу, так как её напугал слух о приближении Петра с потешными. Стрельцов, призванных в Кремль, агитировали в пользу Софьи и против Петра несколько преданных правительнице лиц.

Видя военные приготовления в Кремле, слыша зажигательные речи против Петра, приверженцы царя (в числе их были и стрельцы) дали ему знать об опасности.

Пётр прямо с постели бросился на лошадь и с тремя провожатыми ускакал из Преображенского в Троице-Сергиев монастырь.

Утром, 8 августа, проведя всю ночь в седле, Пётр бросился к архимандриту Троице-Сергиева монастыря и рассказал о случившемся, прося защиты. В тот же день в монастырь прибыли в полном боевом порядке преображенцы и семёновцы, а также верный Петру стрелецкий полк Сухарева. Приехала в монастырь и мать Петра, царица Наталья Кирилловна.

Возникло два вооруженных лагеря: один находился в Кремле, где в распоряжении Софьи находились стрелецкие полки; другой – в Троице-Сергиевом монастыре с ничтожной вооруженной опорой. Интересно, что противостояние с Софьей возглавлял князь Борис Алексеевич Голицын, двоюродный брат Софьиного фаворита Василия Голицына.

По вызову Петра в Троице-Сергиев монастырь прибывали один за другим командиры солдатских и стрелецких полков с подчиненными им солдатами и стрельцами. Там стрелецкие начальники сообщили царю о тайных совещаниях, созванных Шакловитым, о его попытке совершить дворцовый переворот. Последовало требование, настойчиво трижды повторённое, выдать Шакловитого.

В Троице-Сергиев монастырь прибыли все служилые иностранные офицеры во главе с генералом Гордоном. Перед этим, конечно, посоветовались с послами и резидентами. Это уже выглядело, как признание Европой царем Петра.

Стрельцы заставили Софью выдать начальника Стрелецкого приказа Фёдора Шакловитого.

Главные сообщники Софьи были казнены.

По указу Петра Алексеевича был собран Земский собор, который судил Софью, как организатора бунта. От первого собора, собранного Иваном Грозным 1550 году, его отделяло 139 лет. Собор 1689 года оказался последним в истории России.

Софью отправили в Новодевичий монастырь. В Новодевичьем монастыре она провела почти десять лет, не принимая пострига. Караулили её солдаты Семёновского и Преображенского полков. Кормилась она с царского стола и свободно передвигалась по монастырю. Но за его стены она уже никогда не выходила.

В 1698 году восставшие стрельцы вновь собирались звать её на правление. После подавления стрелецкого восстания Софью Алексеевну постригли в монахини под именем Сусанны. Историк Сергей Михайлович Соловьев назвал её «богатырь-царевной», примером «истинной женщины, освободившейся из терема, но не вынесшей из него нравственных сдержек и не нашедшей их в обществе».

Подробнее об этом временном периоде можно узнать в историческом парке «Россия-Моя история».

Запись новогоднего поздравления И. В. Сталина

Выберите город

- Владивосток

- Волгоград

- Екатеринбург

- Казань

- Краснодар

- Махачкала

- Москва

- Нижний Новгород

- Новосибирск

- Омск

- Пермь

- Псков

- Пятигорск

- Ростов-на-Дону

- Самара

- Санкт-Петербург

- Саратов

- Ставрополь

- Сургут

- Тюмень

- Уфа

- Челябинск

- Южно-Сахалинск

- Якутск

Выберите город

Правила посещения

1. Настоящие Правила определяют порядок посещения Исторического парка «Россия — Моя история» (далее – Исторический парк), закрепляют правила поведения посетителей на его территории.

2. Исторический парк «Россия — Моя история» является структурным подразделением унитарной некоммерческой организации — Фонд Гуманитарных Проектов (ОГРН 1137799010623, ИНН 7718748821).

3. Адрес местонахождения Исторического парка: 129223, Москва, проспект Мира, 119, павильон № 57.

4. Настоящие Правила разработаны на основе ниже перечисленных нормативных документов:

— Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от 09.10.1992 г.;

— Гражданский Кодекс РФ;

— Кодекс РФ об административных правонарушениях;

— Указ Президента РФ от 05.05.1992г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;

— Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных государственных организаций культуры».

5. Исторический парк осуществляет культурно-просветительное обслуживание посетителей в соответствии с настоящими Правилами посещения, обеспечивает доступ граждан на территорию Исторического парка в установленные часы работы. Выставки Исторического парка («Романовы», «Рюриковичи») открыты для посещения:

— ежедневно с 11.00 до 20.00 ч., выходной день – понедельник;

— касса работает до 19.00ч.;

— выставочные залы на вход работают до 19.30ч.;

— время окончания осмотра в 19.55ч.;

6. Вход на выставки Исторического парка осуществляется по предъявлению:

— входного билета установленного образца, приобретенного в кассах Исторического парка в день посещения, билетном терминале или на сайте;

— входного билета, предоставляющего право на бесплатное посещение (перечень категорий граждан, обладающих правом бесплатного посещения, указан в пункте 15 «Стоимость билетов и дополнительных услуг Исторического парка «Россия – Моя история»).

6.1. Граждане, имеющие право на бесплатное, а также льготное посещение выставок Исторического парка, предъявляют соответствующие документы в кассе, а также по просьбе сотрудников Исторического парка или уполномоченных лиц при входе.

6.2. Лица, предъявившие на контроле билет, приобретённый по льготной цене, либо бесплатный билет, но не имеющие документов, подтверждающих право на эти льготы, на соответствующую выставку Исторического парка не допускаются, их билеты возвращаются на кассу.

6.3. Посетитель имеет право в установленный срок осуществить возврат непогашенного входного билета по письменному заявлению на имя Управляющего директора Фонда Гуманитарных Проектов через билетную кассу Исторического парка с учетом положений ч. 1 ст. 782 ГК РФ, ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»: потребитель вправе отказаться от исполнения договора оказания услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. В заявлении необходимо указать ФИО, паспортные данные посетителя осуществляющего возврат, дату приобретения, стоимость и номер непогашенного входного билета. К заявлению необходимо приложить подлежащий возврату непогашенный входной билет.

6.4. При принятии заявления на возврат непогашенного входного билета позже 09:00 часов утра даты посещения или по истечении 30 дней с момента покупки входного билета Исторический парк оставляет за собой право не возвращать Посетителю стоимость входного непогашенного билета».

6.5. Возврат денежных средств за утерянный, поврежденный входной билет, и неиспользованные по нему частично или полностью услуги не производится.

6.6. Каждый билет предоставляет право на посещение выставки в Историческом парке в день, указанный в билете.

6.7. Во время платных социально-культурных мероприятий в Историческом парке вход осуществляется только по билетам, предназначенным для посещения соответствующего мероприятия.

6.8. Стоимость входных билетов всех типов устанавливается приказом управляющего директора Фонда Гуманитарных Проектов.

6.9. Лица, не являющиеся сотрудниками Исторического парка, могут проводить экскурсии в Историческом парке только при наличии договоров об оказании экскурсионных услуг, что подтверждается удостоверением на право проведения экскурсий в Историческом парке.

6.9.1. По требованию сотрудников Исторического парка лицо, проводящее экскурсию, обязано предъявить соответствующее удостоверение.

7. Организованные группы туристов посещают Исторический парк при наличии между Историческим парком и туристической фирмой договора об оказании экскурсионных услуг. В этом случае сопровождающее группу лицо обязано предъявить наряд туристической фирмы.

7.1. При отсутствии вышеуказанного договора при входе предъявляются приобретенные в день посещения входные билеты.

7.2. Сопровождающие организованные группы лица обязаны довести до сведения каждого члена своей группы Правила поведения посетителей, являющиеся приложением к договору об оказании экскурсионных услуг.

8. При входе на выставки посетители обязаны соблюдать порядок и очередность.

9. В ходе посещения Исторического парка посетитель имеет право:

— ознакомиться с выставками, осмотреть залы, следуя только по маршруту, обозначенному указателями и специальными ограждениями – леерами;

— получить экскурсионное обслуживание (в том числе без предварительной записи) в соответствии с утверждённой методической документацией, с учётом практической возможности Исторического парка (наличие свободных экскурсоводов) и по утвержденному расписанию экскурсий. Экскурсионное обслуживание предоставляется при формировании группы от 6 до 20 человек, или по индивидуальной платной программе;

— произвести видео-, кино- и фотосъёмку любительской камерой в пределах границ, разрешённых для прохода экскурсантов и обозначенных в выставочных залах леерами.

— при необходимости перемещаться по выставкам в инвалидной коляске, предварительно очистив колёса от загрязнения.

10. В период проведения специальных акций, по решению руководства, в стоимость билетов, иных услуг могут вноситься изменения и дополнения, а также создаваться отдельные категории посетителей, в том числе льготные. Указанные изменения и дополнения вступают в силу после издания соответствующего приказа, в котором указывается срок действия акции, измененная стоимость билетов, услуг, иные изменения и дополнения, а также лицо ответственное за исполнение соответствующего приказа.

11. На выставках ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— входить с любым видом оружия (газовое, травматическое, холодное, огнестрельное);

— проносить зонтики;

— находиться с продуктами питания, мороженым, бутылками с водой, жевательной резинкой и пр.;

— находиться с животными;

— находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

— курить;

— заходить за ограждения;

— производить кино-, видео- и фотосъёмку с использованием дополнительного оборудования без специального разрешения, завизированного уполномоченным лицом Исторического парка.

12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— находиться на территории Исторического парка в ночное время без специального разрешения администрации;

— находиться на территории залов выставок Исторического парка в период с 10:00 до 21:00 без билета или документа его заменяющего;

— хождение по газонам прилегающей территории Исторического парка и устройство на газонах пикников;

— разжигание костров на прилегающей территории Исторического парка;

— засорение парковых территорий строительным и бытовым мусором, устройство свалок;

— разрушение и порча (в т.ч. и нанесение надписей и рисунков) фасадов павильонов, малых архитектурных форм (урн, скамеек, диванов) и других сооружений;

— проникновение в служебные помещения Исторического парка;

— сооружение палаток, шатров, шалашей и др. на прилегающей территории Исторического парка;

— проведение на территории Исторического парка всех видов хозяйственной, коммерческой и иной деятельности без согласования с администрацией Исторического парка, в том числе:

— торговля с рук билетами, открытками, изделиями народных промыслов, другими промышленными и продовольственными товарами;

— гадание посетителям на картах и устно и прочее;

— занятие всеми видами художественной самодеятельности;

— несанкционированная (без оформленного разрешения) фото-, кино-, видеосъемка для последующего коммерческого использования.

13. Каждый посетитель Исторического парка обязан соблюдать установленные Правила поведения.

14. Лицо, причинившее вред и материальный ущерб Историческому парку, может быть привлечено к административной или уголовной ответственности, а также обязано возместить ущерб в полном объёме. В случае несогласия лица возместить причиненный ущерб Исторический парк осуществляет свое требование в судебном порядке.

15. Использование изображений любых объектов Исторического парка, полученных во время фото- кино-, видеосъёмки, в коммерческих целях возможно только на основе договора с Историческим парком.

16. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют работники Исторического парка и/или сотрудники привлекаемой охранной организации.

17. Лица, отказывающиеся соблюдать настоящие Правила, удаляются с территории Исторического парка без возмещения стоимости входного билета.

18. Администрация Исторического парка имеет право:

— изменять продолжительность работы выставок в сторону увеличения или сокращения;

— отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

— вывести с территории Исторического парка лиц, нарушающих Правила посещения Исторического парка;

— установить нахождение в зале не более одной группы;

— в случае значительного увеличения интенсивности посещения сократить продолжительность осмотра;

— закрыть выставку в целом или отдельные залы, в том числе на технические перерывы;

— закрыть выставки по иным объективным причинам.

19. Перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное посещение выставок Исторического парка:

— дети в возрасте до 18 лет включительно;

— многодетные семьи (имеющие трех и более детей, до достижения младшим ребенком возраста 18 лет);

— ветераны Великой Отечественной Войны;

— Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации;

— неработающие инвалиды I и II групп, инвалиды детства и лица их сопровождающие (не более одного сопровождающего);

— ветераны боевых действий и лица, приравненные к ним;

— военнослужащие срочной службы;

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды;

-престарелые граждане, оставшиеся на попечении государства в домах-интернатах для инвалидов и престарелых.

Бесплатные билеты предоставляются только при предъявлении документа, удостоверяющего льготу.

20. Перечень категорий граждан, имеющих право на посещение выставок Исторического парка по льготной цене (300 рублей):

— студенты очной формы обучения;

— пенсионеры.

Продажа льготных билетов осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего льготу.

21. Стоимость входного билета каждой из указанных категорий граждан устанавливается распоряжением (приказом) управляющего директора Фонда Гуманитарных Проектов

Источник