Представления древних славян о космосе

Космос всегда привлекал древних славян своей могущественной красотой. Человек прошлого не только любовался бездонным космосом с его звёздами, созвездиями, солнцем, луной, но и обожествлял, как само небо, так и различные явления, которые происходили над его головой. Для того чтобы создать целостную картину мироздания, славянам просто необходимо было обращаться к космосу, как части или основному элементу Вселенной. Космос в этом смысле был обителью Богов, как, впрочем, и в других культурах мира. Достаточно точно выяснено, что у людей, живших в древнюю эпоху, астрономия (палеоастрономия) была развита весьма сильно. Об этом мы и поговорим в статье Космос Древних Славян или Представления древних славян о космосе.

Какому именно богу языческого пантеона принадлежал космос — сказать довольно затруднительно. Но всё же главенствующую роль здесь занимает именно Сварог. Сварог считался не только богом-кузнецом, но и богом неба. Именно Сварог Бог Неба породил Солнце-Даждьбога, которое считалось его сыном, а многие из явлений, как то: кометы, метеоры, сгорающие в атмосфере, именовались не иначе, как Сварожичами, то есть детьми Великого Неба или Космоса. Бог Род также являлся богом бездонного космоса, в котором он, как пишется в древнейших сказаниях, как в чёрной реке (море, океане) появился из яйца.

Одно из лингвистических исследований может подарить нам интересную версию происхождения самого слова «космос». Согласно этой теории, слово Космос имеет родственную связь с именем одной из главных богинь славян-язычников Мокошью. Космос изначально греческого происхождения — kosmos, однако Мокошь на греческий лад выглядит как mokos. Действительно kosmos и mokos выглядят довольно похожими, и вполне может так быть, что Космос отождествлялся с Мокошью. В традиционном понимании Макошь всегда была связана с Луной. Это самое яркое и большое тело на ночном небосклоне представлялось древним славянам олицетворением Макоши. Её помощницы, которых часто изображают рядом на вышивке, на оберегах и так далее — Лада и Леля, на ночном небосклоне находятся рядом. Созвездия Лады и Лели раньше назывались созвездиями лосих: Большой Лосихи — Лады и Малой лосихи — Лели (дочь Лады). Сегодня мы знаем эти созвездия под названием Большой и Малой Медведицы.

Другой анонимный автор писал, что «славяне исповедуют религию огнепоклонников и поклоняются солнцу», «Они исповедуют религию сабиев, и они поклоняются звёздам… и у них имеется семь праздников в году, которые именуются по названиям звёзд (предположительно солнце с луной и пять планет), и самый главный из них — это праздник солнца (скорее всего — Купала)». Арабский историк Масуди в одной из своих книг писал о славянах следующее: «В славянских краях были здания, почитаемые ими. Между другими было у них одно здание на горе, о которой писали философы, что она одна из самых высоких в мире. Об этом здании существует рассказ о качестве его постройки, о расположении разнородных его камней и различных их цветах, об отверстиях, сделанных в верхней его части, о том, что построено в этих отверстиях для наблюдения над восходом солнца, о положенных туда драгоценных камнях и знаках, отмеченных в нём, которые указывают на будущие события и предостерегают от происшествий пред их осуществлением, о раздающихся в верхней его части звуках и о том, что постигает их при слушании этих звуков». Не правда ли, очень интересное заявление? К сожалению, до сих пор так и не удалось выяснить, что это за храм-обсерватория славян, о котором писал Масуди в X веке, и где он находился. Вообще, как выясняют историки, в дохристианскую эпоху астрономические знания были очень сильно развиты и у славян и у других языческих народов, к примеру, кельтов, которые для этих целей построили грандиозный комплекс Стоунхендж.

Говорит о многом один из оберегов славян, который называется — Лунница. Лунница представляет собой полумесяц ночного небесного светила. Часто на ней изображались звёзды, а также дождь, солярные знаки и т.д. Сама Луна, которую можно увидеть на ночном небосклоне в ясную погоду, была именно женским покровителем. Солнце — мужским. Солнце и Луна представлялись как муж и жена, а частые звёзды — их дети. Конечно, такие явления, которые поражали людей во все эпохи их существования, должны были иметь какое-то отношения к мифологии, верованиям, магическим действиям, и всё это было. У славян были свои представления о космосе и, соответственно, свои названия этих звёзд. Так, к примеру, созвездие, которое сейчас знают, как Созвездие Плеяд, в дохристианскую эпоху именовалось как Созвездие Волосыни или просто Волосыни, то есть Созвездие Велеса. Один из старинных заговоров упоминает такие древнерусские названия звёзд и созвездий, как Сажара, Кучекроя, Замежуя и Отвори Ворота.

Исследуя фольклор и заговоры, было выяснено, что славяне знали о существовании планеты Венеры и даже знали циклы её перемещений на небосклоне. Называли её: Утренняя звезда, Вечерняя звезда, Вечерница, Денница, Зорница, Зирныца, Зараянка. В одном из заговоров Венера именуется как Зоря Зараница или Заря Зареница. Венера является третьей по яркости после Солнца и Луны и при определённых условиях может быть видна невооруженным взглядом даже днём. На берегу Бологовского озера была обнаружена неолитическая стоянка людей. Здесь было найдено два интересных камня, на одном из которых было выбито созвездие Большой Медведицы, а на другом созвездие Плеяд. Это доказывает, что даже в такую давнюю эпоху, люди прекрасно знали различные созвездия, и они играли некую роль в верованиях и обрядности. В Сибири, долине реки Ангара, также был обнаружен интересный артефакт. Здесь находится, так называемый, памятник верхнепалеолитической культуры Мальта. В одном из захоронений была найдена пластинка, которая оказалась настоящим календарём (мальтийская календарно-астрономическая таблица), который учитывал перемещение по небу Солнца, Луны, Венеры, Марса, Сатурна, Юпитера и Меркурия. Сложно ответить на вопрос: зачем древним людям каменного века, которых представляют как полудиких охотников и собирателей, были нужны такие обширные и точные знания? Стоит только представить, что возраст пластинки-календаря 24 000 лет! Существует множество предположений на этот счёт, главными из которых являются: верования, которые предполагали слежение за небесными Богами-Светилами, гадательный и предсказательный элемент, а также навигационный, для определения маршрута движения. Однако, как бы то ни было, это нисколько не умаляет того факта, что познания древних людей о небесных светилах были удивительно-точными.

В христианских поучениях против язычества мы можем встретить следующие строки. Слово Ефрема Сирина о втором пришествии паствы: «отрицаемъся… верования въ солнце и въ луну и въ звёзды и въ источники…». На исповедях священники спрашивали у своих прихожан: «Кланялся ли ты солнцу и месяцу и звёздам или заре?». Таким образом, мы можем наглядно увидеть, что язычники обожествляли различные природные явления и небесные светила.

Звёзды в представлении славян были не просто далёкими светилами и не только богами, видимыми в небе, но ещё и душами людей, которые, покинув этот мир, светятся на ночном небосклоне и освещают мрак ещё живым. Падающие звёзды представлялись как души, которые приходят в мир живых, чтобы родиться в новом теле. По другой версии наоборот — падающие звёзды — это души умерших, которые переселяются в мир мёртвых. По этой версии — при рождении ребёнка на небе загорается его звезда, а когда он умирает, звезда падает с неба или гаснет. Спускание душ с неба фигурирует в различных сказках, заговорах, поговорках. В одних это действие представляется, как падение с неба ребёнка, в других говорится о том, что душу спускает на ниточке Бог: «Бог на нитоццы спустиу» или «Твий батько виз овэс, а ты упау з небэс». В поучениях против язычества написано: «Род седя на воздусе мечетъ на землю груды и в том рождаются дети». Из всего вышесказанного становится понятно, что славяне верили в звёздное происхождение души, но не как инопланетное происхождение, а как изначального обитателя небесного царства.

Мальтийская календарно-астрономическая таблица

Созвездие Плеяд (Волосыни)

Верите в то, что сны могут нести нужную информацию и даже способны предупреждать о будущих событиях? В этом случае вам стоит узнать к чему снится собака тут. Интересный сонник с подробными описаниями сновидений.

Источник

Астрономия славян на Руси

Сведения о познаниях жителями Древней Руси астрономии носят весьма скудный характер. Документальных источников не сохранилось. Это вполне объяснимо. Больше половины года небо скрыто облаками и туманами. Летом ночи слишком светлые, зимой слишком холодно стоять на морозе наблюдая за звездами. Греки и римляне не могли передать своих познаний древним русичам в силу изолированности последних. Кочевые народы, имевшие прекрасное представление о звездах, слишком часто воевали со славянами.

Из исторических источников достоверно известно, что в дохристианской Руси славяне поклонялись Сварогу – богу Неба. Именно он породил Солнце, основу всего живого. В писаниях древних авторов, побывавших на Руси, сообщалось, что славяне строили специальные объекты, предназначенные для наблюдения за солнцем. Поэтому зачатки элементарной астрологии существовали у всех славянских племен. Арабский историк Масуди упоминал, что славяне имели особое каменное здание на горе со специальными отверстиями для наблюдения за солнцем. Где находилось это здание, установить не удалось.

Древлянам и полянам были хорошо известны некоторые созвездия. Большая и Малая Медведицы назывались «Ковш». Полярную звезду они изображали, как «Кол» с вертящимся вокруг звездным небом. Популярностью среди славян пользовались Плеяды, доступные для обозрения только зимой, когда в хозяйстве наступал вынужденный простой. Может быть именно поэтому их называли «Стожары» или «Волосыни». Стожар — это кол в земле, укрепляющий стог. Если Плеяды исчезали с небосвода, пришло время выводить скот в поле на выпас.

В созвездии Ориона на русской равнине были известные три основных звезды, образующие его пояс. Они назывались «Три плуга».

Венера рассматривалась, как две отдельные звезды. Утром ее называли «Зарянкой», на закате — «Вечеркой». Были у Венеры и другие названия. По утрам она звалась «Володарица», указывала на время выпуска домашней скотины на пастбища. Вечером – «Волчья звезда», предупреждала о наступлении периода суток, когда волки готовы к охоте.

Основная жизнь проходила в лесах или по берегам рек. Множество иных ориентиров по сторонам горизонта были доступны в этих местах. Ландшафт, сезонная роза ветров, растения помогали местным жителям ориентироваться в пространстве. Всматриваться в звезды не было никакой нужды. Славяне расценивали мир по-другому в отличие от жителей южных широт. Где открытые пространства, моря, пустыни, степи вынуждали людей использовать звезды для навигации.

Источник

НАШИ ПРОЕКТЫ

Древняя Русь: близнечные мифы – диалектика космоса

Итак, автор статьи «Близнечные мифы», которую ниже мы обильно процитируем, академик В.В. Иванов провёл тщательный анализ географического распределения близнечных мифов: «Близнечные мифы есть у индейцев Северной и Южной Америки и народов Океании. В Меланезии – То Кабинам и То Корвуву. У североамериканского индейского племени кахуилла один из близнецов Мукат, создавший людей и луну, спорит за первенство с другим братом Темайауитом, уходящим в подземный мир. У ирокезов и гуронов Иоскеха – создатель солнца и всего полезного на земле, а его младший брат-близнец Тавискарон – создатель скал, вредных животных (пум, ягуаров, волков, медведей, змей и насекомых), шипов и колючек, он вызвал первое землетрясение» [1].

В следующих цитатах упомянуто ещё больше народов, и это сразу же говорит о том, что близнечные мифы обладают огромной глубиной времени. Насколько велика эта глубина, отвечает сам же автор статьи, приводя данные о существовании близнечных представлений у обезьян: «Выдвинутая английским исследователем Р. Харрисом гипотеза о «великом страхе», который некогда внушали близнецы, вполне согласуется с данными приматологии, устанавливающими у приматов те же основные черты поведения по отношению к двойне. Удивление обезьяньего стада вызывает как сама двойня, так и мать близнецов, держащаяся после их рождения поодаль от стада, причём её отгоняет в сторону вожак» [1].

Конечно, нам не нужны временные данные об обезьяньих предках (если таковые были; возможно, что обезьяны заимствовали своё отношение к близнецам, деградируя из состояния человека). Однако мы должны понять, что такое широкое представление о близнецах могло сформироваться только в эпоху совместного существования народов. Современные генетические исследования относят такое существование ко времени, определяемому ранее, чем начало верхнего палеолита (на Русской равнине), конец мустье (в Европе) и заключительным стадиям ашеля (в Африке и Азии). В числовом отношении это период ранее 60 – 50 тысяч лет тому назад.

Хотя есть и вторая версия датировок. Она связана с повторным контактом. Это время примерно 7 – 5 тысяч лет до н.э., когда по всему миру распространялись культуры расписной керамики. Эти культуры взяли своё начало на юге России (Триполье), а затем продвинулись в Европу – Сербия (Винча), в Грецию (Сескло), в Азию (Анау), в Китай (Яншао), в Шумер (Бадаарий), в Древний Египет (Натуф). При таком развитии событий тоже могла реализоваться система, когда близнечный миф мог быть перенят африканскими и азиатскими туземцами.

Однако особняком стоят американские индейцы. Они, как сегодня принято считать, ушли из Евразии в Америку примерно 13 тысяч лет тому назад, то есть задолго до культур расписной керамики. И вот тут возникает проблема: в промежутке с 13 до 8 тыс. до н.э. на других территориях, кроме Русской равнины и Америки, никаких народов современного вида не существовало.

И уже из этого вытекает главный системный вывод: миф является закономерным порождением человека любого вида, в том числе и туземных видов, не относящихся к виду «человек современного типа». И, далее развивая это соображение, обнаруживаем, что путём изучения мифов можно определить и узковидовую историю конкретного туземного вида человека, которая по дате своего формирования будет уходить гораздо в более глубокие пласты истории, куда не достают другие методы познания.

См. сказку А. Тюняева «Снегурочка».

Близнечные мифы в верхнем палеолите

В связи со сказанным, мы можем сделать вывод о том, что формирование близнечного мифа состоялось в верхнем палеолите (Русская равнина; 50 – 15 тыс. до н.э.). Близнечный миф развивался на протяжении мезолита (Русская равнина; 15 – 8 тыс. до н.э.). И уже в конце мезолита, вместе с экспансией древнего населения Русской равнины, близнечные мифы были распространены среди носителей культур расписной керамики (7 – 3 тыс. до н.э.; Европа, Средиземноморье, Азия, Китай, Шумер, Древний Египет), а там дальше эти мифы проникли и к местным аборигенам.

Некоторым исследователям может показаться, что для Русской равнины датировка близнечного мифа временем 50 – 15 тысяч лет нереальна. Однако существует немало научных публикаций, состоявшихся как раз по этой теме. Например, антрополог А.П. Бужилова сделала вывод о том, что «намеренность погребения подростков в коллективных могилах верхнего палеолита получает несколько подтверждений при анализе антропологических источников». А о возможной близнечности говорит то, что «единственный признак, объединяющий подобного рода захоронения, отражает близкое родство погребённых. Именно он объединяет самые ранние коллективные погребения эпохи мустье и более поздние верхнепалеолитические захоронения» [2].

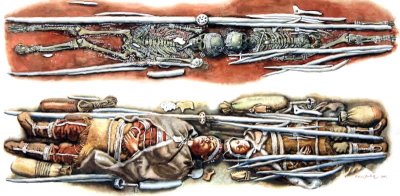

В нашей ранней публикации [3] мы собрали некоторые данные этого характера. Они касаются поселения Сунгирь (26 тыс. до н.э.; г. Владимир), на котором в 1969 г. археолог Виктор Глазов обнаружил парное погребение двух детей: мальчика 12 – 13 (южное погребение; Сунгирь-2) и девочки 9 – 10 лет (северное; Сунгирь-3) [4]. Детей похоронили в центре жилища, на месте очага. Дети были уложены в могилу в вытянутом положении, тесно прижатыми головами друг к другу. Погребения подростков, по-видимому, имели особую ценность для верхнепалеолитического социума: социальный статус мальчика и девочки был высоким. Видимо, поэтому, детей похоронили с соблюдением сложнейших погребальн ых обрядов [5].

Академик В.В. Иванов пишет: «В близнечных мифах воплощена идея объединения двух мифологических противоположностей, одну из которых воплощает брат, а другую – сестра» [1]. Обнаруженный на стоянке Сунгирь богатый и разнообразный материал представляет соответствующие данные об образе жизни, религиозных воззрениях и обрядах наших предков. Находки Сунгиря свидетельствуют о существовании в 26-м тысячелетии до н.э.: «анимизма, веры в загробную жизнь, тотемизма, магии, культа предков, почитания солнца и луны, лунного календаря и арифметического счёта» [6].

Причём, это не столько религия, сколько КАЛЕНДАРНЫЕ воззрения. Археолог В.И. Ларичев по этому поводу сообщает, что «предметы искусства, совмещенные со знаковыми записями календарно-астрономического содержания, относятся к высоко информационно насыщенным источникам изучения интеллектуальной и духовной сфер жизни аборигенного населения севера Евразии. Они появляются на раннем этапе верхнего палеолита (34 – 24 тысячи лет назад – сыйская и мальтинская культуры Сибири; поселение Сунгирь – на севере европейской России), остаются примечательными изделиями художественного творчества времени раннего и позднего средневековья и сохраняются вплоть до этнографической современности» [7].

Рис. 1. Парное погребение подростков в поселении Сунгирь – в стиле близнечного культа.

Парное погребение подростков имеет зеркальную структуру. В культурном слое другого верхнепалеолитического поселения – Гагарино (Верхний Дон, Воронежская обл.) – обнаружена незавершенная статуэтка из бивня мамонта, где изображены две человеческие фигуры в аналогичной позе – соприкасающиеся головами.

Сдвоенное погребение ассоциируется с протославянскими культами плодородия, а именно, с мифами о близнецах – славянских богах-близнецах – брат Купало и сестра Купальница (или Кострома). Им посвящён праздник Купало, который отмечается в ночь с 21 на 22 июня. На наш взгляд, с учётом сказанного, парное захоронение в Сунгире следует считать проявлением близнечного мифа. То есть датировка близнечного мифа на Руси – это раньше 26-го тыс. до н.э.

Для других территорий В.В. Иванов сообщает: «Наиболее ранний пласт близнечных представлений прослеживается в зооморфных близнечных мифах, предполагающих участие в близнечном рождении животных или родство между животными и близнецами. У нивхов (на Сахалине и в Приамурье) мать близнецов хоронили в медвежьей клетке, а о самих близнецах говорили как о «зверях». Обряд убийства близнецов после их рождения был распространён у многих народов. Их обычно относят (в горшках, как в древнехеттском близнечном мифе, или в кувшинах) в воду, болото или в лес (где они, по поверьям, блуждают и после смерти), отправляют на съедение животным, как бы возвращая той нечеловеческой (часто водной) среде, с которой связывают их рождение» [1].

Здесь уместно вспомнить русскую сказку «Кострома и Купало» или её вариант «Гуси-лебеди». Сказка «Купала и Кострома» повествует о брате и сестре. Красотой своей и уменьями равны были Купала с Костромой, только в том была меж ними разница, что любила Кострома на огонь глядеть, веселилась она, через костёр прыгая, а Купала любил больше воды озёрные, речные волны любил и купался каждый день.

Вот однажды сказала Купале Кострома: «Говорили мне вчера птицы легкокрылые, что далеко-далёко, у речки Смородины, поют песни волшебные Алконост да Сирин, мировые чудесные птицы. Мы давай с тобой завтра с утречка отправимся к тому месту заветному, чтоб услышать песни небывалые».

Тотчас согласился на это Купала, тоже нравилось ему птичье пение.

Не сказали ничего они отцу с матерью и наутро отправились к речке Смородине, к Мировому Дубу огромному, где сидела справа птица Алконост и пела о жизни и радости, а слева Сирин сидела сладкоголосая и пела песни о царстве мёртвых.

И Купала заслушался песнями птицы Сирин печальными, что лились как ручья журчание. Позабыл обо всём на свете Купала, закрыл глаза, и тогда унесла его птица Сирин в царство тёмное, мёртвое, и там спрятала на годы долгие.

А Кострома Алконост-птицу слушала, словно всполохи яркого пламени были песни её чарующие. Не заметила Кострома, как пропал братец Купала, а когда огляделась вокруг, никого уже рядом не было. Стала звать она братца милого, но Купала ей не откликнулся, был он в тёмной далёкой сторонушке под крылом у птицы Сирин.

Сказка «Гуси-лебеди» повествует о том же. «Жили старичок со старушкою; у них была дочка да сынок маленький. «Дочка, дочка! – говорила мать. – Мы пойдем на работу, принесем тебе булочку, сошьем платьице, купим платочек; будь умна, береги братца, не ходи со двора». Старшие ушли, а дочка забыла, что ей приказывали; посадила братца на травке под окошком, а сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крылышках. Пришла девочка, глядь – братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда – нету» [8].

Таким образом, на Руси существует целый пласт близнечных мифов. Он не только сокрыт в сюжете сказки «Гуси-лебеди» или в мифах о Костроме и Купале, но в названии цветов Иван-да-Марья, а также в названии городов – Иваново (Иван Купало) и Кострома.

Можно также упомянуть сказку «Снежная королева», авторство которой почему-то приписано Гансу Христиану Андерсену.

В развитие этой мысли продолжим цитировать В.В. Иванова с его исследованиями других народов. «В других дуалистических близнечных мифах братья-близнецы не антагонистичны друг другу, а воплощают лишь два начала, каждое из которых соотнесено с одной из половин племени. Таковы возлюбленные близнецы у североамериканского индейского племени зуни, которые разделили племя на фратрии – людей зимы и людей лета. Оба Возлюбленных близнеца выступают в роли культурных героев, которые выводят людей из пещеры на солнце и дают им орудия и оружие. Однако в близнечных мифах этого типа, как правило, обнаруживаются следы более архаичных представлений о взаимной вражде близнецов.

Миф о близнецах – брате и сестре известен в почти одинаковой форме во многих древних культурах. Это и египетский миф об Осирисе и Исиде, древнеиндийский миф о Яме и его сестре-близнеце Ями» [1].

Здесь наиболее важным моментом является то, что, подчеркнём ещё раз, обнаруживается повсеместное распространение близнечного мифа. Это указывает, как на его древность, так и на его необходимость в каких-то аспектах народной философии, когда без близнечной метафоры люди не могли обойтись. Единственным объединяющим началом, одинаковым для всех народов и для всех времён, является КОСМОС и представления о его процессах, меняющихся и повторяющихся.

Близнечные мифы в мезолите

Археология показывает, что и до даты 5508 лет до н.э. (сотворение мира) жизнь на Земле уже существовала. Конечно, в это время ещё не было ни Древнего Египта, ни Шумера [9]. Но была Древнейшая Русь. Только в Центральной Руси поселений мезолита (15 – 6 тысяч лет до н.э.) насчитывается более 1200 единиц [10, 11]. Причём, в этих поселениях жили не какие-то человекоподобные существа (как рисует западная официальная наука), а уже полностью сформировавшиеся древние русские люди. Они умели делать сани, салазки, знали все виды рыбной ловли, умели изготавливать самую сложную одежду, знали химию, умели изготавливать композитные материалы, в том числе и композитные клеи, которые «держат» до сего дня [12, 13]. И это – не фантастика. Это – реальность. Её можно буквально пощупать в любом краеведческом музее Центральной России.

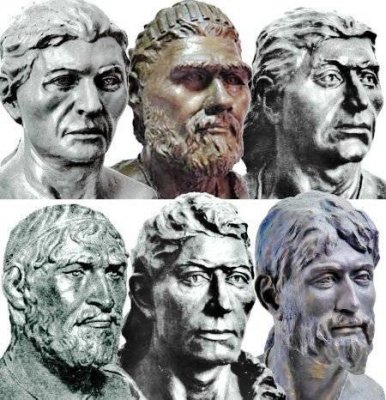

Рис. 2. Древние люди Русской равнины (реконструкции по скелетным остаткам). Верхний ряд (слева направо): сунгириец 5 (ок. 25 тыс. лет назад); оленеостровец (6300 – 5600 лет до н.э.); верхневолжевец (5240 – 3430 лет до н.э.). Нижний ряд: два слева – волосовцы (3065 – 1840 лет до н.э.); афанасьевец (3 – 2-е тыс. до н.э.).

К этому же периоду Древнейшей Руси относится одна удивительная находка – антропоморфная фигура с двумя лицами [12]. На сайте Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (www.kunstkamera.ru) эта фигурка названа «двуликим Янусом». Это неправильное название (в мезолите римлян не было, и распространять их традиции вспять не научно), но оно обращает внимание исследователей на связь фигурки с культом двуликого божества.

Фигурка обнаружена в Оленеостровском могильнике. Этот памятник является самым древним и самым большим мезолитическим некрополем северо-запада Русской равнины. Он располагался на Южном Оленьем острове, в 7-ми километрах на юго-восток от знаменитого острова Кижи (Онежское озеро). Согласно данным радиоуглеродного анализа могильник функционировал в промежутке между 6300 и 5600 годами до н.э. и использовался людьми, принадлежавшими к архаичной восточной ветви европеоидов (см. рис. 2).

Археологическое подтверждение мезолитичности близнечных воззрений представлено на рис. 3. Это фигурка человека с двумя лицами, расположенными аналогично значительно более поздним изображениям Януса. Находка относится к иеневской мезолитической культуре, распространённой в Центральной России.

Рис. 3. Слева вверху – скульптурное изображение оленеостровского «Януса», прорисовка в двух проекциях (иеневская мезолитическая культура, 6300 – 5600 лет до н.э., Русская равнина [12]); справа – то же, фото; слева внизу – изображение «Януса» на римской монете.

Обращая внимание на совпадение датировок могильника и даты начала календарного летоисчисления «от сотворения мира», можно предположить, что действительно календарь был введён в мезолите Русской равнины, и Ян (Янус) [14], Иван, Ям и т.д. являлся близнечным божеством этого календаря.

Упор не БЛИЗНЕЧНОСТЬ делается не случайно. Выше мы привели датировку эры Близнецов – с 6581,32 г. до н.э. по 4435,49 г. до н.э. (конец мезолита – неолит). Датировка оленеостровского «Януса» как раз входит в этот интервал, и двуликость является откровенным признаком близнечности.

Однако в древнерусской традиции Купало и Кострома являются не первыми близнечными персонажами – самыми первыми из близнечных персонажей, облачённых в человеческий облик, в древнерусской мифологии являются Сварог и Лада. Они сформировались как брат и сестра и как муж и жена в результате того, что бог Род разделил себя на две половины. Время этого мифа – всё тот же мезолит.

Близнечные мифы неолита, бронзы и железного века

Если сначала для познания космоса хватало двоичных представлений (день – ночь, лето – зима, восход – закат и т.д.), то со временем пришло понимание о более мелком делении привычных категорий. Так дни месяца стали восприниматься тридцатью близнецами-братьями или близнецами-сёстрами.

«В древнехеттской повести о детях царицы Каниша (Несы – древней столицы хеттов) царица рождает тридцать сыновей-близнецов, но помещает их в горшки (или в одну корзину) и пускает вниз по реке к «морю Цальпы» (современное Чёрное море). Там боги воспитывают детей. Возмужав, братья отправляются на поиски матери. В пути они узнают от людей историю о чудесном рождении сыновей у царицы Каниша. Догадавшись, что это их мать, они приходят домой и вступают в брак со своими сестрами-близнецами, которых не узнают («боги вложили в них другую сердцевину»)» [1].

Этот миф почерпнут у хеттов – индоевропейского народа, жившего в 3 – 2-м тыс. до н.э. на северном берегу Анатолии. Происхождение хеттов соотносят со среднестоговской культурой южнорусских территорий (в 4500 – 3500 до н.э. была распространена в степях Приазовья между Днепром и Доном), носители которой, согласно Марии Гимбутас, были носителями языка индоевропейской семьи. В Анатолии произошло осимичивание хеттов, поэтому их язык заимел многие черты языка афразийской семьи. Но мифы остались общеиндоевропейскими, и их астрономическо-календарный смысл легко узнаваем.

Тех же тридцать (тридцать три) близнецов-богатырей и олицетворение Чёрного моря – дядьку Черномора – находим в знаменитой сказке А.С. Пушкина «О царе Салтане»:

«В свете есть иное диво:

Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Разольется в шумном беге,

И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,

Все красавцы удалые,

Все равны, как на подбор,

С ними дядька Черномор» [15].

Причём, нельзя говорить, что поэт позаимствовал сюжет у древних хеттов, потому что этот сюжет вошёл не только в русские сказки, но и конфигурацию гидронимов Руси. Сразу в нескольких древнерусских городах существуют реки с именем Лебедь или Лыбедь.

Есть и другие варианты близнечного мифа. Они построены на неком важном счислении, которое на Руси всегда относилось к календарю и астрономии, а, попадая в туземные страны, становилось объектом религиозных сюжетов или оставалось непонятым мифом.

Вот, например, «аналогичный близнечный миф о браке трёх братьев-близнецов, имеющих одно имя Финдеамна (Findeamna; eamna, множ. ч. от др.-ирл. eamn «близнец», родственно др.-инд. yama, «Яма, брат Ями, близнец»), со своей сестрой известен и в древнеирландской традиции. В индоевропейской мифологии близнецы-братья, называемые «детьми (сыновьями) бога неба» (Диоскуры, Ашвины, литовские и латышские «сыновья бога»), ухаживают за своей сестрой – дочерью солнца. Представление о близнецах как «детях бога» или «сыновьях неба» известно также у нуэр, ньоро, шиллуков, ронга и других народов Африки» [1].

Напомним, русские Купало и Кострома тоже являются детьми бога – Семаргла и Купальницы. И в этом единая традиция сохраняется.

1. Иванов В.В., Близнечные мифы // Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1980, 1982.

2. Бужилова А.П., К вопросу о семантике коллективных захоронений в эпоху палеолита // Этология человека и смежные дисциплины. Современные методы исследований. Под ред. М.Л. Бутовской. М.: Ин-т этнологии и антропологии, 2004. С. 21-35.

3. Тюняев А.А., Сунгирь // Электронная славянская энциклопедия. Академия фундаментальных наук. 2008.

4. Куликова В., Сунгирь – раскопки будут продолжены, ГТРК «Владимир», 18.08.2005.

5. Большая советская энциклопедия, «Советская энциклопедия», в 30 т., 1969 – 1978.

6. Каталог «Уникальные находки со стоянки Сунгирь (верхний палеолит) из коллекции ВСМЗ». Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Владимир, 1999, www.museum.vladimir.ru.

7. Ларичев В.Е., Космографическое панно из «колодца» Ляско (созвездия эклиптики и экватора в образах искусства древнекаменного века), Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, 1997.

8. Афанасьев А.Н., Народные русские сказки. — Изд. 2-е, вновь пересм. — М.: К. Солдатенков, 1873. — Кн. I—IV.

9. Тюняев А.А., История возникновения мировой цивилизации (системный анализ). – М., 2006 – 2009.

10. Археологическая карта России / Институт археологии РАН. – 1995 – 2005.

11. Тюняев А.А., Динамика памятников Русской равнины: количественный подход // Человек: его биологическая и социальная история: Труды Международной конференции, посвящённой 80-летию академика РАН В.П. Алексеева (Четвёртые Алексеевские чтения). М.: Одинцово АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт». 2010. Т. 1. С. 242.

12. Жилин М.Г., Костяная индустрия мезолита лесной зоны Восточной Европы. – М.: 2001.

13. Тюняев А.А., Начатки химии, транспорта, прядения и токарного дела в мезолите Древнейшей Руси // Материалы IX Санкт-Петербургских этнографических чтений «Традиционное хозяйство в системе культуры этноса». Российский этнографический музей. Санкт-Петербург. 7 – 9 декабря 2010 года.

14. Тюняев А.А., Двуликий Янус жил в Древней Руси 13 тысяч лет назад, «Organizmica» (web), № 9 (80), сентябрь 2009.

15. Пушкин А.С., Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди // Собрание сочинений в 10 томах. М.: ГИХЛ, 1959—1962.

Андрей Александрович Тюняев, президент Академии фундаментальных наук, академик РАЕН, 08.01.2015 г.

Источник