Вращение Земли вокруг Солнца и своей оси

Наша планета находится в постоянном движении. Вместе с Солнцем она перемещается в космосе вокруг центра Галактики. А та, в свою очередь, движется во Вселенной. Но наибольшее значение для всего живого играет вращение Земли вокруг Солнца и собственной оси. Без этого движения условия на планете были бы непригодными для поддержания жизни.

Солнечная система

Земля как планета Солнечной системы по расчетам ученых сформировалась более 4,5 млрд лет назад. За это время расстояние от светила практически не изменялось. Скорость движения планеты и сила притяжения Солнца уравновесили ее орбиту. Она не идеально круглая, но стабильная. Если бы сила притяжения светила была сильнее или скорость Земли заметно уменьшилась, то она бы упала на Солнце. В противном случае она рано или поздно улетела бы в космос, перестав быть частью системы.

Расстояние от Солнца до Земли делает возможным поддержание оптимальной температуры на ее поверхности. В этом немаловажную роль играет и атмосфера. Во время вращения Земли вокруг Солнца меняются времена года. Природа приспособилась к таким циклам. Но если бы наша планета была отдалена на большее расстояние, то температура на ней стала бы отрицательной. Очутись она ближе – вся вода бы испарилась, так как столбик термометра превысил бы точку кипения.

Орбита вращения Земли вокруг Солнца

Путь планеты вокруг светила называется орбитой. Траектория этого полета не идеально круглая. Она имеет эллипсность. Максимальная разница составляет 5 млн км. Самая близкая точка орбиты к Солнцу находится на расстоянии 147 км. Она называется перигелием. Земля ее проходит в январе. В июле планета находится от светила на максимальном отдалении. Наибольшее расстояние – 152 млн км. Эта точка называется афелием.

Вращение Земли вокруг своей оси и Солнца обеспечивает соответственно смену суточных режимов и годовых периодов.

Для человека движение планеты вокруг центра системы незаметно. Это из-за того, что масса Земли огромна. Тем не менее каждую секунду мы пролетаем в пространстве около 30 км. Это кажется нереальным, но таковы расчеты. В среднем считается, что Земля находится от Солнца на расстоянии около 150 млн км. Один полный оборот вокруг светила она делает за 365 дней. Пройденное расстояние за год составляет почти миллиард километров.

Скорость вращения Земли вокруг Солнца

Точное расстояние, которое наша планета проходит за год, двигаясь вокруг светила, составляет 942 млн км. Мы вместе с ней движемся в пространстве по эллиптической орбите со скоростью 107 000 км/час. Направление вращения – с запада на восток, то есть против условной часовой стрелки.

Полный оборот планета завершает не ровно за 365 дней, как принято считать. При этом проходит еще около шести часов. Но для удобства летоисчисления это время учитывают суммарно за 4 года. В итоге «набегает» один дополнительный день, его добавляют в феврале. Такой год считается високосным.

Скорость вращения Земли вокруг Солнца непостоянна. Она имеет отклонения от среднего значения. Это связано с эллиптической орбитой. Разница между значениями наиболее проявляется в точках перигелия и афелия и составляет 1 км/сек. Эти изменения незаметны, так как мы и все окружающие нас предметы двигаются в системе координат одинаково.

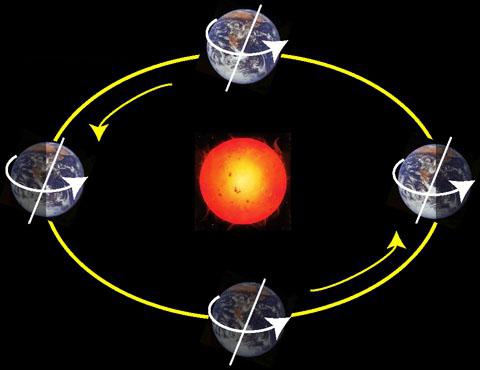

Смена сезонов

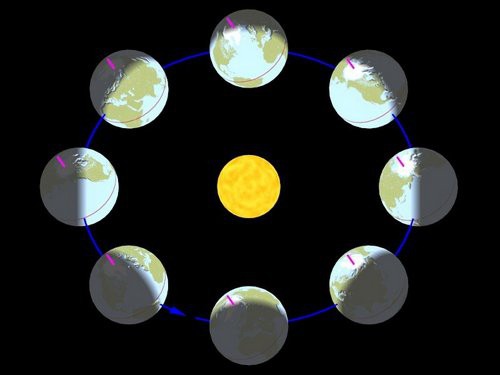

Вращение Земли вокруг Солнца и наклон оси планеты делает возможным смену времен года. Это меньше заметно на экваторе. Но ближе к полюсам годовая цикличность проявляется больше. Северное и Южное полушария планеты обогреваются энергией Солнца неравномерно.

Двигаясь вокруг светила, они проходят четыре условные точки орбиты. При этом поочередно два раза в течение полугодичного цикла они оказываются к нему дальше или ближе (в декабре и июне – дни солнцестояний). Соответственно в месте, где поверхность планеты прогревается лучше, там температура окружающей среды выше. Период на такой территории принято называть летом. В другом полушарии в это время заметно холоднее – там зима.

Спустя три месяца такого движения с периодичностью в полгода планетарная ось располагается таким образом, что оба полушария находятся в одинаковых условиях для обогрева. В это время (в марте и сентябре – дни равноденствия) температурные режимы приблизительно равны. Тогда, в зависимости от полушария, наступают осень и весна.

Земная ось

Наша планета – это вращающийся шар. Движение ее осуществляется вокруг условной оси и происходит по принципу волчка. Опираясь основанием в плоскость в раскрученном состоянии, он будет удерживать равновесие. Когда скорость вращения ослабевает, волчок падает.

Земля упора не имеет. На планету действуют силы притяжения Солнца, Луны и других объектов системы и Вселенной. Тем не менее она выдерживает постоянное положение в пространстве. Скорость ее вращения, полученная еще при формировании ядра, достаточна для поддержания относительного равновесия.

Земная ось проходит через шар планеты не перпендикулярно. Она наклонена под углом 66°33´. Вращение Земли вокруг своей оси и Солнца делает возможным смену сезонов года. Планета «кувыркалась» бы в пространстве, если бы у нее не было строгой ориентации. Ни о каком постоянстве условий среды и жизненных процессов на ее поверхности не было бы речи.

Осевое вращение Земли

Вращение Земли вокруг Солнца (один оборот) происходит в течение года. За день на ней сменяются день и ночь. Если посмотреть на Северный полюс Земли с космоса, то можно увидеть, как она вращается против часовой стрелки. Полный оборот она совершает приблизительно за 24 часа. Этот период называют сутками.

Скорость вращения определяет быстроту смены дня и ночи. За один час планета оборачивается приблизительно на 15 градусов. Скорость вращения в разных точках ее поверхности различна. Это происходит из-за того, что она имеет шарообразную форму. На экваторе линейная скорость составляет 1669 км/час, или 464 м/сек. Ближе к полюсам этот показатель уменьшается. На тридцатой широте линейная скорость уже будет составлять 1445 км/час (400 м/сек).

Из-за осевого вращения планета имеет несколько сжатую с полюсов форму. Также это движение «заставляет» отклоняться перемещающиеся предметы (в том числе воздушные и водные потоки) от первоначального направления (сила Кориолиса). Еще одним важным следствием такого вращения являются приливы и отливы.

Смена дня и ночи

Шарообразный объект единственным источником света в определенный момент освещается только наполовину. Применительно к нашей планете в одной ее части в этот момент будет день. Неосвещенная часть будет скрыта от Солнца – там ночь. Осевое вращение дает возможность сменяться этим периодам.

Кроме светового режима изменяются условия обогрева поверхности планеты энергией светила. Такая цикличность имеет важное значение. Скорость смены световых и тепловых режимов осуществляется сравнительно быстро. За 24 часа поверхность не успевает ни чрезмерно нагреться, ни остыть ниже оптимального показателя.

Вращение Земли вокруг Солнца и своей оси с относительно постоянной скоростью имеет определяющее для животного мира значение. Без постоянства орбиты планета не удержалась бы в зоне оптимального обогрева. Без осевого вращения день и ночь длились бы по полгода. Ни то ни другое не способствовало бы зарождению и сохранению жизни.

Неравномерность вращения

Человечество за свою историю привыкло к тому, что смена дня и ночи происходит постоянно. Это служило неким эталоном времени и символом равномерности жизненных процессов. На период вращения Земли вокруг Солнца до определенной степени оказывает влияние эллипсность орбиты и другие планеты системы.

Другая особенность – изменение продолжительности суток. Осевое вращение Земли происходит неравномерно. Выделяют несколько основных причин. Значение имеют сезонные колебания, связанные с динамикой атмосферы и распределением осадков. Кроме того, приливная волна, направленная против хода движения планеты, постоянно его тормозит. Этот показатель ничтожен (за 40 тыс. лет на 1 секунду). Но за 1 млрд лет под действием этого продолжительность суток увеличилась на 7 часов (с 17 до 24).

Следствия вращения Земли вокруг Солнца и своей оси изучаются. Данные исследования имеют большое практическое и научное значение. Их используют не только для точности определения звездных координат, но и для выявления закономерностей, которые могут влиять на процессы жизнедеятельности человека и природные явления в гидрометеорологии и других областях.

Источник

Движение Земли вокруг Солнца и его географические следствия. Урок 10

Почему бывает лето и зима? По какой причине они не на всей Земле сменяют друг друга: на экваторе всегда тепло, а в Арктике и Антарктике никогда не тает лёд? Почему на экваторе день всегда имеет одинаковую продолжительность, при движении к полюсам его длительность изменяется, а на полюсах он длится полгода? Узнать это нам поможет тема сегодняшнего урока: движение Земли вокруг Солнца.

Другое название этого типа перемещения Земли – орбитальное. Орбиты – это траектории, по которым движутся в космическом пространстве Солнце, все другие звёзды, планеты, кометы, а также искусственные космические аппараты (последнее относится только к пассивному движению аппаратов, с выключенным двигателем). Большинство тел Солнечной системы движется по эллиптическим орбитам, только кометы обращаются по параболическим или гиперболическим орбитам.

Орбита Земли тоже в первом приближении имеет форму эллипса, она удалена от Солнца в среднем на 150 млн. км, в астрономии эта величина принята в качестве единицы длины (астрономической единицы – а.е.). Если принять то, что орбита эллиптическая, тогда она описывается законами Кеплера. В ближайшей к Солнцу точке орбиты (перигелии, со 2 по 5 января) расстояние от Земли до Солнца равно 147 млн. км, в наиболее удалённой точке орбиты (в афелии, с 1 по 5 июля) расстояние увеличивается до 152 млн. км.

На самом деле расстояние до Солнца меняется не только в течение года, но и периодами в десятки тысяч лет и форма орбиты несколько отходит от эллипса. Длина орбиты Земли составляет 934 млн. км, движение Земли вокруг Солнца совершается со средней скоростью в 29,8 км/с, чем ближе Земля подходит к Солнцу, тем быстрее она движется. Полный оборот Земля совершает за 365 сут. 6 ч 9 мин., 9,6 сек. Этот промежуток времени называется звёздным сидерическим годом.

Автор: Rursus

Движение Земли вокруг Солнца совершается против часовой стрелки, в том же направление происходит и вращение Земли вокруг своей оси. Ось вращения Земли длительное время сохраняет практически неизменное направление в пространстве – на Полярную звезду (Северный полюс мира). Но примерно через 13 тыс. лет Северный полюс мира будет смотреть на другую звезду – Вегу. И лето в Северном полушарии будет приходиться на декабрь, январь и февраль.

Доказательства движения Земли вокруг Солнца

Впервые предположение о том, что Земля движется вокруг Солнца по орбите высказал древнегреческий астроном Аристарх Самосский в III в. до н. э. Но этой идее не дали развиться контраргументы слишком влиятельных соперников: Аристотеля, Птолемея и Платона. Долгие столетия господствовала геоцентрическая система мира, вплоть до работ Коперника 1534 года. С этого периода стали укореняться мысли о наличии орбитального движения Земли.

Автр: Оригинальный образ Нико Ланга

Доказательствами того, что движение Земли вокруг Солнца существует являются:

- параллактическое смещение звёзд дважды в год на один и тот же угол;

- годичное аберрационное смещение звёзд;

- непрерывное изменение положения Солнца на небе: изменяется полуденная высота Солнца, азимутальный угол восхода и заката.

Параллактическое смещение звёзд

Годичные параллаксы звёзд – изменение местоположения наблюдаемой звезды, объясняющееся изменением положения наблюдателя вследствие вращения Земли вокруг Солнца. Это смещение незаметно невооружённому глазу, так как звёзды удалены от нас на очень большие расстояния.

Автор: Rasbak CC BY-SA 3.0

Для наблюдения за этим явлениям ранее использовали прибор гелиометр. В начале XX в. Фрэнком Шлезингером была разработана стандартная методика определения параллаксов способом фотографирования.

Современные способы измерения координат звёзд – космические телескопы и сверхдальная радиоинтерферометрия.

Автор: Артур от Auwers

Движение Земли вокруг Солнца доказывает годичное аберрационное смещение звёзд

Аберрация – угол между наблюдаемым (видимым) и истинным направлением на светило. Годичное аберрационное смещение звёзд было открыто в 1728 году английским астрономом Дж. Брадлеем.

Дело в том, что пока свет от звезды доходит до окуляра прибора, наблюдатель вместе с прибором перемещается по орбите вокруг Солнца. Чтобы свет от звезды попал в объектив, нужно направить прибор не на истинное направление на звезду, а на расчетное.

Автор: Варит ohare CC BY-SA 3.0

Эклиптика

Нам кажется, что Солнце перемещается по небосводу, на самом деле это Земля вращается вокруг своей оси. Путь, который Солнце за год проходит по видимой части атмосферы, называют эклиптикой. Эклиптика – это сечение небесной сферы плоскостью земной орбиты. Небесный экватор – линия пересечения плоскости земного экватора с небесной сферой.

Эклиптика с небесным экватором в современную эпоху образует угол 23°27′. Места их пересечения называются точками весеннего и осеннего равноденствий. В этих точках Солнце бывает 20 либо 21 марта и 23 сентября.

Автор: S.fonsi, Soued031 — Globus von Globe Atlantic.svg, sonst eigene Arbeit, CC BY-SA 3.0

Промежуток времени между двумя прохождениями Солнца через точку весеннего равноденствия называется тропическим годом. Тропический год на 20 мин. 24 сек. короче звёздного, т. к. точка весеннего равноденствия движется навстречу годовому движению Солнца.

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца

Географическими следствиями годового движения Земли являются:

- смена сезонов года;

- изменение продолжительности дня и ночи;

- образование поясов освещения;

- годовой ритм в географической оболочке.

Высота Солнца над горизонтом меняется в течение года, высшая точка солнцестояния называется зенитом. Зенит – это положение Солнца под прямым углом к месту наблюдения.

Автор: Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

Положение Солнца на небосводе позволило выделить на Земле важные параллели:

- тропики – это параллели с широтой 23,5°, на карте и глобусе они расположены по обе стороны от экватора и обозначены пунктирной линией. Над тропиками Солнце бывает в зените один раз в году – 22 июня и 22 декабря. 22 июня Солнце в зените над Северным тропиком, Земля находится в точке перигелия своей орбиты, Северное полушарие освещено и нагрето, здесь наступает лето, а в Южном полушарии – зима. 22 июня в Северном полушарии самый длинный день в году, его называют днём летнего солнцестояния.

22 декабря Солнце в зените на Южном тропике и лето наступает в Южном полушарии, а в Северном полушарии – зима. 22 декабря в Северном полушарии бывает самый короткий день, поэтому его называют днём зимнего солнцестояния. День зимнего солнцестояния – начало астрономической зимы в Северном полушарии. Область около Южного полюса, ограниченная Южным полярным кругом, освещается незаходящим Солнцем.

В Северном полушарии за Северным полярным кругом начинается полярная ночь. Продолжительность её разная на разных широтах и увеличивается от полярного круга до полюса от одного дня до полугода. День в Северном полушарии теперь короче ночи. Например, продолжительность дня в Москве равна 7 часам.

- полярные круги, находятся на широте 56,5° и служат границей зоны полярного дня и полярной ночи. В Северном полушарии полярная ночь наступает 22 декабря. Полярный день – это явление когда Солнце не садится за горизонт от полугода на Полюсе до одних суток на полярных кругах. В Северном полушарии полярный день наступает 22 июня. В Северном и Южном полушарии наблюдается явление белых ночей, когда вечерняя и дневная зори смыкаются, и сумерки почти не наступают. Явление белых ночей характерно, например, для Санкт-Петербурга.

- экватор – параллель, на которой Солнце бывает в зените 2 раза в год – 20 либо 21 марта и 23 сентября. В это время Северное и Южное полушария освещены одинаково, в обоих полушариях день равен ночи, поэтому эти даты называют днями весеннего и осеннего равноденствий. Светораздельная линия (терминатор) в эти дни проходит через географические полюса. 20 либо 21 марта и 23 сентября – начало астрономических весны и осени.

Движение Земли вокруг Солнца — одна из причин появления тепловых поясов, или поясов освещения

По высоте Солнца над горизонтом и продолжительности освещения на Земле выделяют пояса освещённости, или астрономические тепловые пояса, их 5:

- жаркий;

- два умеренных;

- два холодных.

Границей между ними служат полярные круги и тропики. В жарком поясе, расположенном между тропиками Солнце всегда высоко стоит над горизонтом, а дважды в год оно бывает в зените и нагревает земную поверхность, поэтому температура воздуха там всегда высокая. Продолжительность дня в жарком поясе изменяется мало (от 11 до 13 часов). На линии тропиков Солнце стоит в зените только один раз в году: на Северном тропике (тропике Рака) 22 июня, на Южном тропике (тропике Козерога) – 22 декабря.

Между тропиками и полярными кругами расположены умеренные пояса. В умеренных поясах Солнце никогда не бывает в зените, но угол падения солнечных лучей зимой и летом очень отличается, поэтому чётко выражена смена времён года. Однако в течение суток обязательно бывает смена дня и ночи.

Между полярными кругами и полюсами расположены два холодных пояса. В холодных поясах температуры всегда низкие и наблюдаются явления полярного дня и полярной ночи.

Таблица 1. Продолжительность полярного дня и полярной ночи на разных широтах Северного полушария (в сутках)

| Широта | Продолжительность полярного дня | Продолжительность полярной ночи |

| 66,5° | 1 | 1 |

| 70° | 64 | 60 |

| 80° | 133 | 126 |

| 90° | 186 | 179 |

Положение тропиков и полярных кругов не остаётся постоянным, оно изменяется в зависимости от смещения плоскости наклона орбиты Земли. Плоскость земной орбиты колеблется в пространстве и за 40 000 лет наклон к экватору изменяется от 24°36′ до 21°58′. Это сопровождается расширением и сужением поясов освещения. Если бы ось Земли была перпендикулярна плоскости орбиты, то пояса не выделялись бы вовсе. Если бы ось Земли была вертикальной, то в каждой точке Земли было бы одно и то же время года, один сезон: на экваторе всегда лето, на полюсах лютая зима, а в умеренных широтах весна или осень.

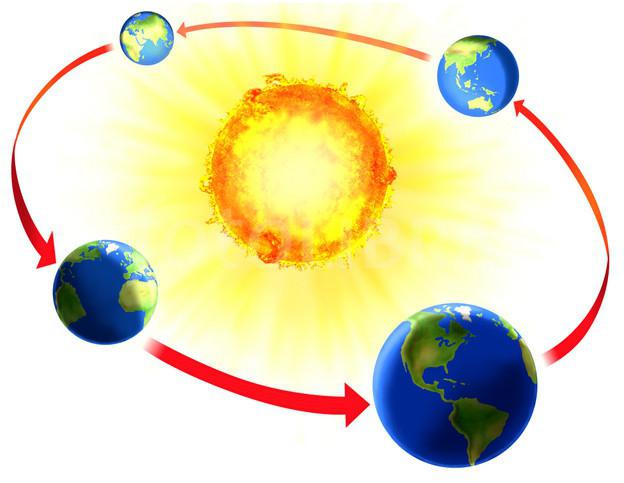

Движение Земли вокруг Солнца и смена времен года

Движение Земли вокруг Солнца – важная причина смены времён года, вторая важная причина – это угол наклона оси вращения Земли к её орбите. Если бы наклона небыло, времена года в каждой точке Земли были бы постоянными.

Продолжительность светового дня и смена времён года тесно связаны. Чем длиннее день, тем больше солнечного тепла получает поверхность Земли. В природе изменение количества солнечного тепла вызывает смену времён года.

Автор: North_season.jpg: Tauʻolunga derivative work: Q Valda (talk) — North_season.jpg, CC BY-SA 2.5

Времена года – четыре периода, отличающиеся погодными условиями: весна, лето, осень и зима. Причиной сезонных изменений погоды является наклон оси вращения Земли к плоскости её орбиты, в результате чего Земля в течение года наклоняется к Солнцу то Северным полушарием, то Южным. Поэтому деление года на четыре сезона имеет строгую астрономическую основу.

За начало весны в Северном полушарии Земли астрономы принимают момент весеннего равноденствия, т. е. момент, когда Солнце, двигаясь по эклиптике, переходит из южного полушария небесной сферы в северное, пересекая небесный экватор в точке весеннего равноденствия. По современному календарю это случается 20, либо 21 марта.

В день весеннего равноденствия, так же как и в день осеннего равноденствия, по всей Земле продолжительность дня равна продолжительности ночи. Весна в Северном полушарии длится до 21, либо до 22 июня (день летнего солнцестояния), когда Солнце достигает высшей точки эклиптики, проходя в полдень через зенит на широте Северного тропика и на широте Северного полярного круга единственный в году раз не заходит под горизонт. В это время в Северном полушарии Земли самый длинный день. По астрономическому календарю в Северном полушарии наступает лето, которое продолжается до 23 сентября – дня осеннего равноденствия. Затем лето сменяется осенью.

Концом осени в Северном полушарии астрономы считают 21, либо 22 декабря – день зимнего солнцестояния, когда Солнце опускается на эклиптике в самую нижнюю её точку. В день зимнего солнцестояния Солнце в полдень проходит через зенит на широте Южного тропика и единственный раз в году не заходит на широте Южного полярного круга. С этого момента до дня весеннего равноденствия в северном полушарии Земли стоит зима.

Долгота дня на экваторе Земли в течение всего года постоянна и равна продолжительности ночи. Здесь сезонные изменения погоды не связаны непосредственно с изменением склонения Солнца.

В Южном полушарии Земли сезоны сдвинуты на полгода: приход лета в северном полушарии знаменует наступление зимы в южном, осень северного полушария приходится на весну южного.

Эллиптичность орбиты Земли и неравномерность её обращения вокруг Солнца оказывает некоторое влияние на продолжительность времён года. Поскольку Земля подходит ближе всего к Солнцу в начале января и движется в это время быстрее всего, астрономическая зима в Северном полушарии длится 89 сут., а лето – 93,6 сут. В Южном полушарии соответственно зима оказывается несколько длиннее лета.

Гораздо более сильное влияние на сезонные изменения погоды оказывают не эллиптичность орбиты Земли, а тёплые и холодные течения, горы, преобладающие ветры. Поэтому в повседневной жизни чаще говорят о смене времён года не по астрономическим, а по природным признакам, пользуясь среднесуточными температурами.

Движение Земли вокруг Солнца и календарь

Календарь – это система исчисления промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времён года. Первое из этих явлений определяет меру времени – сутки; второе – синодический месяц, средняя продолжительность которого составляет 29,5306 сут.; третье – тропический год, равный в среднем 365,2422 сут.

Синодический месяц и тропический год не содержат целого числа средних солнечных суток. Таким образом, все эти три меры времени несоизмеримы, и невозможно достаточно просто выразить одну из них через другую. Трудно, например, подобрать некоторое точное число тропических годов, в которых бы содержалось целое число лунных месяцев и целое число суток.

Стремление хотя бы до некоторой степени согласовать между собой сутки, месяц и год привело к тому, что в разные эпохи, разными народами было создано много различных календарей, которые можно разделить на три главных типа:

В основе лунных календарей лежит продолжительность синодического месяца, в основе солнечных – продолжительность тропического года, а лунно-солнечные основаны на обоих этих периодах.

Лунный календарь

Родина лунного календаря – Вавилония. Год в этом календаре состоял из 12 лунных месяцев по 29 или по 30 дней. Мусульманский (магометанский) лунный календарь существует и в наше время в ряде арабских стран. Количество дней в месяцах в этом календаре меняется с таким расчетом, чтобы первое число месяца начиналось с появления на небе «нового месяца», т. е. в новолуние.

Продолжительность года – 354 или 355 средних солнечных суток, т. е. он короче солнечного года на 10 суток.

Лунно-солнечный календарь

Лунно-солнечный календарь более совершенный. В нём лунные месяцы приблизительно согласуются с солнечным годом. Один из первых таких календарей появился в начале I тысячелетия до новой эры, в Древней Греции. Год делился на 12 месяцев, каждый из которых начинался с новолуния. Для связи же с временами года (солнечным годом) периодически вставлялся дополнительный 13-й месяц. В настоящее время такая система сохранилась в еврейском календаре.

Солнечный календарь

Его основа – движение Земли вокруг Солнца. Один из первых солнечных календарей зародился в Древнем Египте за несколько тысячелетий до новой эры. Египтяне заметили, что наступление летнего солнцестояния связано с первым предутренним восходом Сириуса (созвездие Большого Пса), самой яркой звезды неба. Было замечено также, что предутренние восходы Сириуса приблизительно совпадают с началом разлива Нила. А для египтян разливы Нила имели исключительно важное значение, так как от них зависел урожай важнейших злаковых культур.

Автор: NebMaatRa

Наблюдения появления Сириуса позволили определить продолжительность года, которая сначала была принята равной 360, а затем 365 сут.

На основе этих наблюдений был разработан календарь. Год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом. Год был разделён на 3 сезона по 4 месяца в каждом:

- время разлива Нила;

- время сева;

- время сбора урожая.

После уточнения продолжительности солнечного года дополнительные 5 дней добавлялись в конце года.

Солнечный календарь, которым пользуются большинство стран мира, ведёт свою родословную от календаря древних римлян. Точных сведений о зарождении римского календаря нет. Однако известно, что около VIII в. до н. э. римляне использовали календарь, в котором год состоял из 10 месяцев и содержал 304 дня. В VII в. до н. э. была произведена реформа римского календаря: к календарному году добавили ещё 2 месяца, а число дней увеличилось до 355. Но всё же календарный год был короче тропического более чем на 10 суток и календарные числа с каждым годом всё менее соответствовали явлениям природы.

Автор: jacinta lluch valero, CC BY-SA 2.0

Чтобы устранить это несоответствие, каждые два года вставляли добавочный месяц, который содержал попеременно то 22, то 23 дня. Таким образом, каждое четырёхлетие состояло из двух годов по 355 дней и двух удлинённых годов (по 377 и по 378 дней). Средняя продолжительность календарного года за четырёхлетие составляла 366,25 сут., что больше продолжительности тропического года на сутки с лишним.

Чтобы избежать расхождения между календарными числами и явлениями природы, надо было время от времени изменять продолжительность добавочных месяцев. Это было обязанностью жрецов, которые часто злоупотребляли своей властью, произвольно удлиняя или укорачивая год. В результате календарная система оказалась настолько запутанной, что, например, праздник жатвы по календарю иногда приходилось отмечать не летом, а зимой.

Новая реформа римского календаря была произведена в 46 г. до новой эры – юлианский календарь. В нём три года подряд содержат по 365 суток (простой), а четвёртый – 366 сут. (високосный). Високосными считаются те годы, номера которых делятся на 4 без остатка. В високосном году в феврале 29 дней, в простом – 28. Продолжительность года в юлианском календаре в среднем за 4 года равна 365,25 средних солнечных суток, т.е. календарный год длинее тропического всего лишь на 0,0078 сут. За 128 лет это даёт расхождение в 1 сутки, а за 400 лет – около 3 суток. С течением времени календарь запаздывал всё больше и больше.

Весеннее равноденствие каждые 128 лет отступало по юлианскому календарю на 1 сут. и XVI в. перекочевало уже на 11 марта. Это осложняло расчеты церковных праздников, и тогдашний глава католической церкви Григорий XIII создал специальную комиссию. Она должна была исправить календарь так, чтобы весеннее равноденствие вернулось к 21 марта и больше не отставало от этой даты.

В 1582 г. было решено после четверга 4 октября пропустить в счету 10 суток и следующий день считать пятницей 15 октября, а в будущем соблюдать «правило високосов». Согласно этому правилу, «вековые» годы, оканчивающиеся на 2 нуля, являются високосными только в случае, если они делятся на 400. В противном случае, в отличие от юлианского календаря, они должны быть простыми. Так, 1600-й год – високосный, а 1700, 1800 и 1900-й – простые. Вот и получится, что за 400 лет из календаря исключается 3 сут.

Новая система календаря стала называться григорианским календарём или новым стилем. Григорианский календарь был введён в большинстве европейских стран в течение XVI – XVII вв.

В России на новый стиль перешли в 1918 г. В этом году по декрету Советского правительства вместо 1 февраля стали считать 14 февраля, так как расхождение юлианского и григорианского календарей к 1918 г. составило 13 сут.

Юлианский календарный год длиннее солнечного года почти на 11 ¼ мин., а григорианский – всего на 26 с. Лишние сутки накопятся только в 50-м веке новой эры. Для практических надобностей большей точности и не нужно.

Начало календарного года (Новый год) – понятие условное. В прошлом в некоторых странах Новый год начинался и 25 марта, и 25 декабря, и в другие дни. В Древней Руси год по языческим обычаям начинался весной, с тёплых мартовских дней, когда приступали к полевым работам. С введением христианства православная церковь приняла юлианский календарь и эру «от сотворения мира» («сотворение мира» христианская церковь приурочила к 5508 г. до рождества Христова), а начало года перенесли на 1 сентября.

По старинному обычаю и царь Пётр I встречал Новый год (7208 г. от «сотворения мира») 1 сентября. Но 19 декабря 7208 г. объявили царский указ: впредь лета считать не с 1 сентября, а с 1 января и не от «сотворения мира», а от рождества Христова.

Такая система счёта лет теперь принята большинством государств и называется нашей или новой эрой (н. э.).

Установление 12 месяцев в году и 7 дней в неделе имеет астрономическое обоснование, но, по сути дела, также является условным и сохраняется по традиции.

Это интересно

Служба времени – комплекс работ, связанных с определением, хранением и распространением точного времени. Службами времени также называют специальные лаборатории научно-исследовательских институтов, обсерваторий и других учреждений, которые выполняют эти работы. Возникла она в глубокой древности и существует по настоящее время. В России сегодня работает служба точного времени, в которую можно позвонить по номеру «100».

Зодиак

В своём годовом движении среди звёзд Солнце описывает на небесной сфере полную окружность – эклиптику. Перемещаясь по эклиптике, Солнце последовательно переходит из одного созвездия в другое, таких созвездий 13, они образуют так называемый пояс зодиака и называются зодиакальными. «Зодиак» – имеющий тот же корень, что нынешний «зоопарк»; по-русски его переводят как «круг животных». Большинство из зодиакальных созвездий действительно носят названия животных, остальным народная фантазия дала символические названия.

- В марте Солнце находится в созвездии Рыб. Все звёзды этого созвездия слабые, не ярче 3-й звёздной величины. В созвездии рыб расположена точка весеннего равноденствия, в которой Солнце переходит из Южного полушария в Северное.

- В апреле Солнце вступает в созвездие Овна (Овен – вышедшее из употребления слово, соответствующее мужскому роду от слова «овца»). Около 2 тыс. лет назад в этом созвездии находилась точка весеннего равноденствия. Сейчас, вследствие прецессии, она сместилась в созвездие Рыб.

- В мае – Солнце в созвездии Тельца. В этом созвездии около сотни звёзд, видимых невооружённым глазом. Наиболее яркая – Альдебаран – красный гигант. В 1054 году в созвездии Тельца произошла вспышка сверхновой звезды. В настоящее время на месте этой вспышки находится возникшая Крабовидная туманность.

- В июне Солнце приходит в созвездие Близнецов. Наиболее яркие звёзды этого созвездия – Поллукс и Кастор. В этом созвездии расположена точка летнего солнцестояния.

- В июле – Солнце в созвездии Рака. В этом созвездии нет ни одной яркой звезды.

- В двадцатых числах августа Солнце вступает в созвездие Льва. В нём несколько десятков звёзд. Наиболее яркие – Регул и Денебола.

- В сентябре дневное светило – в созвездии Девы. Наиболее яркая звезда этого созвездия – Спика. В созвездии Девы был обнаружен один из первых квазаров. В нём расположена точка осеннего равноденствия.

- В октябре Солнце проходит созвездие Весов – небольшое созвездие, в котором невооружённым глазом видны всего три звезды.

- В ноябре Солнце – в созвездии Скорпиона. Самая яркая звезда этого созвездия – красноватый Анторес. Интересна звезда Дзета Скорпиона – её светимость превосходит светимость Солнца в 400 000 раз.

- В ноябре же Солнце движется по созвездию Стрельца. В направлении этого созвездия находится центр нашей галактики.

- В ноябре-декабре – светило проходит в области созвездия Змееносец (в астрологии он не учитывается, но видимый путь Солнца проходит и по нему).

- В январе – Солнце в созвездии Козерога, не содержащем ярких звёзд.

- В феврале Солнце в созвездии Водолея.

Ещё в древности все зодиакальные созвездия получили символические обозначения, которые употребляются до нашего времени. Символа нет только у созвездия Змееносец.

Вам будет интересно

Вспомните! Как доказать, что Земля шарообразна? Как развивались знания о форме Земли в процессе её…

Источник