НДИ на платформе «Польза»

Система управления АСУВ ТЗ

Мобильные комплексы

Системы и средства РЭБ

Средства связи

Коммерческое предложение

Каталог продукции

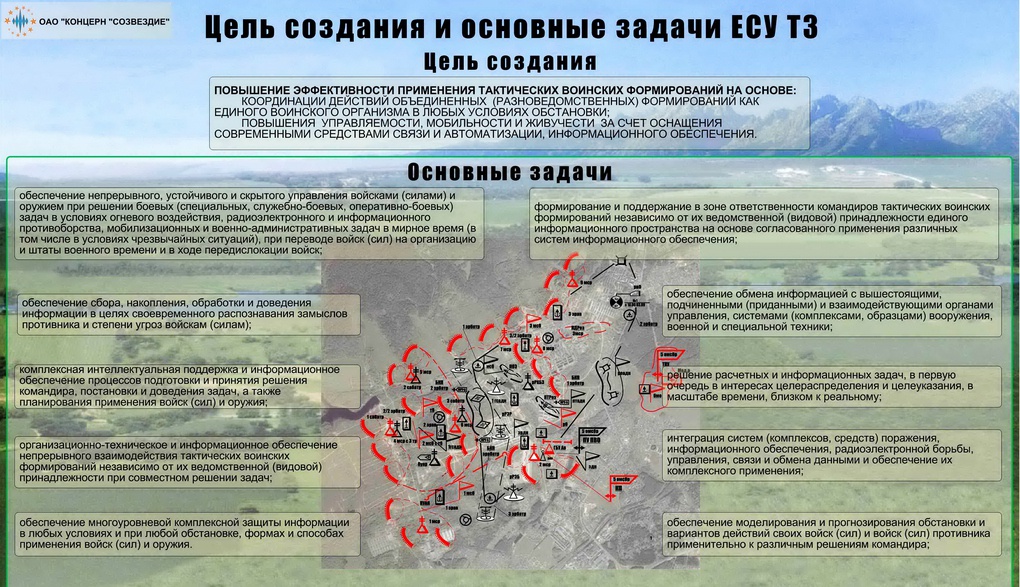

Система управления АСУВ ТЗ

— служебно-боевой и оперативно-боевой деятельности;

— совместных специальных (контртеррористических) операций;

— операций по поддержанию и восстановлению мира (миротворческих операций);

— совместных действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Функциональные возможности

— оперативное, устойчивое и непрерывное управление воинскими (общевойсковыми и обеспечивающими) формированиями;

— автоматизация процессов управления;

— поддержка принятия решений по поражению противника;

— согласование (координация) применения общевойсковых и обеспечивающих воинских формирований;

— обмен и обработка разнородной информации;

— защита информации от несанкционированного доступа;

— поддержание соответствия информации в базах данных различных должностных лиц по оперативно-тактической обстановке;

— дублирование и синхронное ведение фрагментов информационных баз различных должностных лиц в соответствии со складывающейся оперативно-тактической обстановкой.

— Решение функциональных задач:

а) сбор, обработка и отображение на фоне топографических, электронных топографических карт при решении задач планирования и боевого управления информации о состоянии боевого и численного состава своих войск; о характере действий своих войск и войск противника; данных о радиационной, химической, бактериологической, радиоэлектронной обстановках и их отображение на АРМ должностных лиц (по требованиям инозаказчика);

б) прием, оценка, подготовка (формирования) и передача команд, сигналов и информации оповещения, опознавания, взаимодействия, целеуказания и боевого управления;

в) прием, документирование, хранение и обработка текущей информации и боевых документов в процессе управления;

г) обеспечение согласованности применения родов войск, систем и средств боевого управления, разведки, навигации, связи в условиях изменяющейся оперативно-тактической обстановки

Основные технические характеристики*

Автоматизированная система управления общевойсковыми и обеспечивающими воинскими формированиями в тактическом звене обеспечивает следующие основные характеристики по сравнению с существующими (без автоматизации) нормативами:

Наименование характеристики

Источник

Внедрение ЕСУ ТЗ в артиллерии сухопутных войск

От концепции до внедрения

Разработка ЕСУ ТЗ стартовала в 2001 г. и была поручена концерну «Созвездие» (г. Воронеж). В 2007 г. армия приступила к испытаниям базового комплекта новой системы. В ходе этих мероприятий был сформирован обширный список необходимых доработок, и позже выявленные недостатки исправили. В десятых годах ЕСУ ТЗ прошла новые этапы опытной эксплуатации, в т.ч. с применением на крупных армейских учениях.

В декабре 2018 г. министерство обороны выдало концерну «Созвездие» заказ на поставку всех основных изделий из состава ЕСУ ТЗ для последующего внедрения в вооруженных силах. Контракт рассчитан на срок до 2027 г. Производство заказанных компонентов планировалось начать в 2019 г., и к началу 2020-го первые серийные приборы и комплексы должны были поступить в армию.

Планы Минобороны предусматривают использование ЕСУ ТЗ во всех основных родах войск. Так, уже начато переоснащение ракетных войск и артиллерии. Наличная техника может подключаться к новой системе управления как через новые приборы, так и за счет обновления командных машин. Перспективные проекты изначально предусматривают их применение, что отражается в технических заданиях.

Целью проекта ЕСУ ТЗ является создание принципиально нового комплекса управления войсками, основанного на сетецентрическом принципе. Все подразделения и части, силы и средства войск должны работать в единой информационно-управляющей сети и постоянно вести активный обмен данными об обстановке и целях.

Управление артиллерией

ЕСУ ТЗ в предлагаемом виде представляет собой автоматизированную систему управления, построенную на основе массы разнообразных компонентов. Система в целом включает 11 подсистем разного назначения. Имеются подсистемы связи, объединяющие все комплексы такого назначения, а также подсистемы для управления танками, артиллерией, ПВО и т.д.

На данный момент основным способом интеграции артиллерийских подразделений в состав ЕСУ ТЗ является использование современных или модернизированных командно-штабных машин. Они сохраняют аппаратуру связи и управления старых стандартов, а также получают приборы для взаимодействия с ЕСУ ТЗ. Таким образом, командный пункт способен принимать данные из любых источников и на их основе формировать боевые задачи для подчиненной батареи / дивизиона.

Перспективные артиллерийские комплексы смогут взаимодействовать с ЕСУ ТЗ без промежуточных звеньев. На днях НПК «Уралвагонзавод» сообщила о разработке новых приборов для решения такой задачи. В ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав «УВЗ») создан т.н. унифицированный цифровой комплект бортового оборудования (КБО), позволяющий включать артиллерийские системы непосредственно в новые контуры управления.

КБО может изготавливаться в разных вариантах, соответствующих требованиям конкретных образцов самоходной артиллерии. При этом достигается максимальная степень унификации. Фактически в контексте средств связи и управления все САУ переводятся на единую аппаратную базу. Самоходка с новым КБО сохраняет все прежние возможности по боевой работе с использованием целеуказания и управления с командного пункта, а также получает способность непосредственного подключения к ЕСУ ТЗ.

Командные пункты и КБО могут использоваться со всеми современными образцами отечественной артиллерии. С их помощью в ЕСУ ТЗ включаются самоходки «Мста-С» и их более новые модификации, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и т.д. В перспективном проекте «Коалиция-СВ» подобные средства предусматриваются изначально, в соответствии с техническим заданием заказчика.

Проверка на практике

В середине января в Западном военном округе состоялись первые учения с полноценным применением ЕСУ ТЗ и включенных в нее комплексов. Как сообщается, к выполнению учебных задач привлекли артиллеристов на самоходках «Мста-СМ2» с набором современной аппаратуры, разведчиков с БПЛА и другими средствами, а также перспективные комплексы связи и управления.

В ходе учений при помощи штатных средств разведки были выявлены учебные цели, и данные о них в режиме реального времени передали артиллеристам. С минимальной задержкой САУ нанесли удар по мишеням, а расчеты беспилотников обеспечили корректировку огня.

К настоящему времени промышленность освоила серийный выпуск всех основных компонентов ЕСУ ТЗ и поставляет их в войска. Это означает, что учения с применением новых компонентов и с реализацией новых возможностей будут проходить все чаще и чаще. Также следует ожидать, что в обозримом будущем на крупных учениях пройдет полномасштабная проверка сетецентрических возможностей армии.

Польза для артиллерии

Включение артиллерийских подразделений в контуры ЕСУ ТЗ позволяет получить ряд важных преимуществ разного рода. Все вместе они положительно сказываются на общей боевой эффективности, наличии различных возможностей и гибкости применения орудий или реактивных снарядов.

Сетецентрический принцип предусматривает подключение всех сил и средств к общему информационно-управляющему пространству. Это упрощает и ускоряет передачу данных и команд, например, от систем разведки к огневым средствам. Соответственно, сокращается время, необходимое для организации и проведения удара, а также упрощаются процессы корректировки огня.

При этом целеуказание и корректировка могут выполняться не только штатными средствами артиллерийской разведки. По сути, искать и указывать цель может любой участник информационно-управляющей сети. Такой подход дополнительно ускоряет подготовку и выполнение боевой задачи.

Следует отметить, что одновременно с новыми средствами управления в войска пойдут перспективные и модернизированные образцы вооружений. Так, ожидается принятие на вооружение и старт поставок САУ 2С35 «Коалиция-СВ», а также продолжится обновление линейки 2С19 «Мста-С». Таким образом, общая эффективность будет расти как за счет новых контуров управления, так и путем повышения тактико-технических характеристик.

На ранних стадиях

К сожалению, на данный момент артиллерия российской армии не может в полной мере использовать все преимущества новых систем управления. Поставки компонентов ЕСУ ТЗ начались недавно, и армия еще не успела получить большое количество таких систем. Кроме того, подавляющее большинство наличных САУ и РСЗО не имеют современной аппаратуры и нуждаются в содействии модернизированных командных пунктов.

Но в дальнейшем ситуация будет меняться. Ракетные войска и артиллерия получат необходимое количество современных и обновленных командных пунктов, другие компоненты Единой системы управления, новые образцы вооружений и техники и т.д. Благодаря всем этим мерам артиллерия не только сохранит свой статус ключевого компонента армии, но и расширит и преумножит свои возможности – вместе с другими родами войск.

Источник

Бой. Управление. Победа

‘+ ‘ В предстартовой готовности.

В начале декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании о создании в рамках опытно-конструкторской работы «Созвездие-2015» перспективной автоматизированной системы управления тактического звена. Причем акцентировал внимание, что «по своим возможностям она ни в чем не будет уступать зарубежным аналогам, а по ряду характеристик даже превзойдет их».

Плюс «тактический Интернет»

Цель внедрения новой системы — улучшить управление войсками и повысить их боевую эффективность. Иными словами, если опередил противника в принятии всесторонне обоснованного решения, то уже добился превосходства в реальном бою.

Кстати, о противнике. На Западе автоматизированные системы управления войсками и оружием появились еще в конце 1950-х годов. Пионерами стали американцы со своими автоматизированными системами управления (АСУ) артиллерией «Такфайр» и АСУ ПВО «Мисайл Монитор».

Начиная с конца 1990-х в США стали активно искать возможности использования Интернета для управления войсками. В 2003 году для реализации планов сетецентрического противодействия противнику была запущена программа «Боевая система будущего» (Future Combat Systems — FCS). Появился даже термин «тактический Интернет», за счет применения которого предполагалось в три раза повысить боевые возможности тактических подразделений.

Помимо систем связи планировалось включить в АСУ беспилотные летательные аппараты, наземные безэкипажные роботы, непосредственно боевую технику и командно-штабные машины.

Однако планы Пентагона уперлись в завышенные ожидания технологического прорыва: пришлось ограничиться более простыми локальными АСУ, где основными действующими единицами стал уровень «отделение — экипаж — расчет». В конце концов в 2011 году глобальную программу FCS свернули, израсходовав на нее порядка $32 млрд.

Отчасти сказалось и то, что война в Ираке показала малоэффективность новых технологий управления войсками на поле боя. Однако в США продолжили совершенствовать более компактные программы, такие как «Модернизация боевой группы армейской бригады» (Brigade Combat Team Modernization).

Кроме США собственные разработки в области создания боевых АСУ имеют Великобритания, Израиль, Франция, Турция. Развивают это направление и в ряде других технологически развитых стран.

От штаба фронта до полка

Принято считать, что Россия в XXI веке начала создание автоматизированной системы управления тактического звена чуть ли не с нуля. Это не так. Да, Интернет появился за океаном в военных целях и потом только нашел применение в гражданских целях. Но и в СССР еще в начале 1960-х разработали и внедрили автоматизированные системы боевого управления для Ракетных войск стратегического назначения, комплекс средств для автоматизации для войск ПВО «Алмаз-2», для ВВС — АСУ «Воздух-1М».

В СССР в 1964 году перед учеными и конструкторами правительство поставило масштабную задачу создать автоматизированную систему управления войсками фронта. Она по нисходящей должна была дойти вплоть до управления полками.

В ходе ее решения велась работа по базовым техническим и программным средствам, в том числе появились электронно-оптические планшеты, индикаторы кругового обзора, устройства съема координат, пульты набора формализованных кодограмм и др.

Значительный прогресс был достигнут в управлении базами данных, развитии средств коммутации и оперативной связи, программном обеспечении. Под новую автоматизированную систему управления вооружением совершенствовалось и оснащение боевой техники. Всего в создании АСУ «Маневр» участвовало свыше 500 предприятий и организаций, в том числе государств — участников Варшавского Договора.

АСУ тактического звена было принято на вооружение в декабре 1982 года, а спустя шесть лет — его усовершенствованный вариант.

На практике «Маневр» смогли использовать в начале 1990-х годов в трех военных округах (Белорусском, Дальневосточном и Московском).

Опыт «гражданки»

Понятно, что экономический провал перестроечного периода и развал Советского Союза затормозили в структурах Минобороны РФ развитие информационных и телекоммуникационных технологий, включая АСУВ. Между тем боевые действий на Северном Кавказе в середине 1990-х — начале 2000-х годов показали низкую устойчивость военной связи, техническое отставание и отсутствие унификации имеющихся средств управления.

В то же время гражданские инфокоммуникационные системы не стояли на месте, использовали современные зарубежные разработки и технику. Поэтому пришлось «играть обратно»: не от военных на «гражданку» уходили технологии, а именно на основе цивильных достижений совершенствовались военные.

Речь об использовании WiFi и WiMAX в создании беспроводных локальных сетей в пунктах управления, переход на высокоскоростные (до 5 Мбит/с) каналы для обмена информацией. Плюс учет радиоэлектронного противодействия противника.

Важнейшей задачей стала систематизация основных требований к средствам, комплексам и системам управления и связи в тактическом звене и взаимоувязка проводимых разработок по их созданию. В результате в августе 2000 года Президентом РФ Владимиром Путиным была утверждена Концепция создания единой системы управления войсками (силами) и оружием в тактическом звене — ЕСУ ТЗ.

К ее реализации привлекли более 50 предприятий промышленности. Головным исполнителем стал воронежский Концерн «Созвездие». В эту интегрированную структуру вошли 17 предприятий, призванных обеспечить функционирование полного жизненного цикла системы от разработки до утилизации.

Задержка сроков создания ЕСУ ТЗ в рамках проекта «Созвездие-2015» объясняется отчасти сложностью системы и запаздыванием с разработкой отдельных ее элементов в предыдущие десятилетия. Но если раньше поставки различных видов техники и оборудования осуществлялись разными заводами по отдельным планам, то теперь координацию взял на себя Концерн «Созвездие». Он же сдает под ключ весь комплекс технических решений, включая их сервисное обслуживание.

Под воронежским «Созвездием»

Сам по себе Концерн «Созвездие» — мощная научно-производственная структура, преемница хорошо известного в советский период НИИ связи, созданного в 1958 году. Институт входил в состав Комитета Совета министров СССР по электронике.

Сегодня здесь трудится 5,5 тыс. человек, из которых 2 тысячи — разработчики техники и программного обеспечения. Еще полторы тысячи специалистов задействованы в производстве. 90 процентов объема продукции выпускается в интересах Минобороны РФ и других силовых структур.

«Тактическое звено» в названии говорит само за себя. АСУ ТЗ обеспечивает автоматизированное и неавтоматизированное управление общевойсковыми и обеспечивающими воинскими формированиями, начиная от отдельного военнослужащего и дальше — до отделения, взвода, роты, батальона, полка, бригады и дивизии. Спектр применения включает как непосредственно боевые действия, так и участие в совместных специальных, контртеррористических операциях и в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Спектр решения функциональных задач при помощи АСУ ТЗ весьма обширен. Система собирает и обрабатывает информацию о своих войсках и войсках противника с последующим отображением на электронных топографических картах. Это позволяет оперативно решать задачи планирования и боевого управления.

Система готовит и передает команды, сигналы и информацию оповещения, опознавания, взаимодействия, целеуказания. В процессе управления принимает, документирует, хранит и обрабатывает текущую информацию и боевые документы.

И, наконец, что в конечном итоге определяет конечный результат, — обеспечивает согласованное применение родов войск, систем и средств боевого управления, разведки, навигации, связи в условиях изменяющейся оперативно-тактической обстановки.

Система в свою очередь включает в себя 11 подсистем, в том числе управление артиллерией, средствами ПВО, подразделениями радиоэлектронной борьбы, инженерным и материально-техническим обеспечением. Командир дивизии или бригады сможет управлять всеми подчиненными, спускаясь при необходимости до отделений, экипажей и расчетов на занимаемых ими позициях.

АСУ ТЗ обеспечивает связь с беспилотниками и другими средствами разведки. Бесперебойность и защиту единой информационной сети гарантирует интеграция различных видов связи: радиосвязи, радиорелейной, тропосферной, спутниковой, волоконно-оптической.

По подсчетам, одна мотострелковая или танковая бригада, использующая АСУ ТЗ, в реальном бою может заменить три такие же по численности и по вооружению соединения со средствами управления десятилетней давности. Собственно, это отражено в примерных базовых характеристиках (см. таблицу).

Отдельно стоит отметить всепогодность АСУ ТЗ. Система может работать в температурных границах от от -40°С до +50°С и относительной влажности до 98 процентов. Потолок использования — до 3 тыс. м над уровнем моря.

В ноябре нынешнего года произошло знаковое событие: генеральным директором АО «Концерн «Созвездие» избран Михаил Артемов — доктор технических наук, автор ряда опытно-конструкторских разработок. Дело в том, что до него за последние девять лет сменилось три руководителя предприятия, и все это были люди со стороны. В отличие от них Артемов вот уже 35 лет трудится на предприятии: начинал здесь в 1985-м инженером и дорос до заместителя генерального директора по научной работе. Это тоже, как считают в коллективе, импульс к развитию, в том числе в работе по автоматизированной системе управления тактическим звеном.

Автоматизированная система управления общевойсковыми и обеспечивающими воинскими формированиями в тактическом звене обеспечивает следующие основные характеристики, по сравнению с существующими (без автоматизации) нормативами:

Источник