Философия глобальная эволюция вселенной

Идея глобального эволюционизма

Важнейшей составляющей современной эволюционно-синергетической парадигмы является эволюционизм, понимаемый не в традиционном дарвиновском смысле, а через идею глобального (универсального) эволюционизма. Термин «глобальный эволюционизм» вошел в язык современной философии в начале 80-х годов. Прежде всего, об идее глобального эволюционизма стали говорить в аспекте изучения интегративных явлений в науке, связанных с обобщением эволюционных знаний, полученных в разных отраслях естествознания. В этой связи такое явление, как стремление эволюционных дисциплин — биологии, геологии, астрономии, физики к экстраполяции и обобщению закономерностей, механизмов эволюции, стали обозначать как глобальный эволюционизм. Во всяком случае, именно этот смысл вкладывался в термин «глобальный эволюционизм» на первых порах. В 80-е годы она была одной из самых актуальных проблем методологии науки. Ее обсуждение было нацелено на повышение эффективности исследований в эволюционном естествознании. Речь шла не только о совершенствовании теоретических методов эволюционного познания, поиске новых интегральных закономерностей эволюции, но и о человеческом смысле глобального подхода к эволюции.

Так, академик Н. Н. Моисеев обратил внимание на тот факт, что «универсальный эволюционизм» позволяет приблизиться к ответу на вопрос о встрече интересов человечества и биосферы с целью избежать глобальной экологической катастрофы. Обсуждение идеи глобального эволюционизма не ограничивалось рамками методологии науки, поскольку была совершенно очевидна особая мировоззренческая нагруженность этой идеи, отличающая ее от традиционного эволюционизма.

Многие современные оценки идеи глобального эволюционизма в развитии научного мировоззрения выступают как альтернативы. Высказыавлось убеждение, что глобальный эволюционизм является основанием научной картины мира, обеспечивает интеграцию наук о природе и человеке, то есть подчеркивалось ее фундаментальное значение в развитии естествознания. Идее глобального эволюционизма отводилось место одной из фундаментальных составляющих оснований науке о природе. В связи с этим актуальность исследований идеи глобального эволюционизма определялась необходимостью понять процессы становления и характер новой эволюционной парадигмы.

Вместе с тем, звучало сомнение в том, что идея глобального эволюционизма способна воплотиться в эволюционную концепцию, хотя при этом не признавалось, что основной формой ее реализации является экстраполяция и интеграция эволюционных знаний естественных наук. Сторонники такого подхода склонны оценивать идею глобального эволюционизма как мировоззренческое образование, понимая под этим ее более высокий по сравнению с естественнонаучными понятиями уровень эволюционных обобщений.

С конца 80-х годов наиболее ярко высветилась именно эта сторона идеи глобального эволюционизма — ее мировоззренческий аспект, что произошло, по-видимому, на фоне обозначившегося глобального кризиса (обострение кризиса научной рациональности, вступление науки в новый, постнеклассический этап развития; углубляющийся глобальный экологический кризис). Фокусом глобально-эволюционной проблематики является человек. Это касается всех аспектов идеи глобального эволюционизма, предстает ли она в форме мифа эпохи, или в форме фундаментальной составляющей оснований науки, или как эволюционная концепция.

Обращение к проблеме эволюции означает стремление понять сущность мира и человека в мире. Как сказал П. Поппер, существует, по крайней мере, одна фундаментальная проблема, интересующая всех думающих людей. Это проблема космологии: проблема понимания мира, включающего нас самих и наше знание. А на современном этапе научного отношения к миру как никогда актуально изучение его эволюционных аспектов. «Мир уже не может рассматриваться, — отмечает нобелевский лауреат И. Пригожин, — как своеобразный музей, в котором каждый бит информации сохраняется; мир — это процессы, разрушающие и генерирующие информацию и структуру» [28]. Стремление понять мир как процесс и место человека во всеобщем процессе развития важно с точки зрения выработки стратегии будущего развития человечества.

Кроме того, идея глобального эволюционизма сопричастна экологической проблематике, которую среди глобальных проблем современности называют проблемой номер один. Настало время новой цивилизационной парадигмы, идея глобального эволюционизма — активный участник этого поиска. Актуальность исследуемой программы очевидна в контексте ведущей мировой тенденции нашего времени — современном стремлении к созданию целостной цивилизации. Эта тенденция задает не классово-формационный и не идеологический ракурс видения, а соотносится с естественными законами развития. Реализм и здравый смысл этой тенденции опирается на соответствие «хода идей» ходу вещей. Человечество, осознав возможность самоуничтожения, озабочено поисками способов единения и сотрудничества. В русле этой ориентации очевидна значимость идеи глобального эволюционизма, которая нацелена на выявление интегральных механизмов эволюции человека и природы. В частности, новая картина мира, включающая человека не только как продукт эволюции, но как существо, ответственное за эволюцию, не соизмерима с прежним потребительским отношением к природе, поскольку опорными понятиями новой картины мира стали «нелинейность», «неопределенность», «стохастичность» и т.д.

Идея глобального эволюционизма явилась новой метафорой эволюции, современной формой историзма. В отличие от прежней трактовки эволюционизма, сводящей его к медленным постепенным изменениям, глобальный эволюционизм механизм изменчивости не ограничивает непрерывными процессами, напротив, включает взрывы, сальтации, бифуркации как форму изменчивости.

Термин «глобальный» обозначает не распространение непрерывной изменчивости до беспредельных масштабов, а указывает на рождение нового взгляда на эволюцию — это внутренне противоречивый процесс, антиномичный, протекающий и как прерывный, и как непрерывный, как направленный и ненаправленный, как закономерный и как случайный. процесс, в котором постоянство и стабильность есть необходимое условие изменчивости. Фокусом глобального эволюционизма является человек, ответственный за эволюцию, ее самосознание.

Автор одной из первых концептуальных моделей глобального эволюционизма Эрих Янч выделяет следующие решающие изменения в науке, которые привели к пониманию реальности как к совокупности взаимосвязанных эволюционных процессов. Прежде всего, это проникновение идеи развития в астрономию. Открытие реликтового фонового излучения в 1965 году впервые дало возможность исследовать явления на стадии рождения космических объектов: квазары стали толковаться как этап раннего развития звезд. Тогда же были открыты четыре объекта, относительно которых астрономы полагали, что это «черные дыры» — объекты, находящиеся на стадии «смерти» звезд. В 1965 году были разработаны методы, позволившие обнаружить в очень древней осадочной породе микроископаемые. С этого момента стала доступна прямому наблюдению история древнейших форм жизни на Земле.

В итоге необычайно расширились границы пространства и времени, доступные наблюдению. Наибольшая теоретически наблюдаемая пространственная протяженность ограничена так называемым горизонтом событий, она определяется скоростью света и составляет сегодня 1,5∙10 26 м. Самые молодые известные сегодня космические объекты — квазары, находятся примерно на таком расстоянии, с ними связан наибольший из наблюдаемых интервалов времени. Наименьшая продолжительность временного интервала, известная современной науке, соответствует жизни чрезвычайно нестабильных субатомных частиц и составляет около 3∙10 -24 с. Такие частицы мало похожи на обычные и получили название «резонансов». Пространственная протяженность, доступная наблюдению человека, составляет 10 43 м, а временная протяженность — 10 41 с. Поразительное сходство этих чисел, а также «тонкая подгонка» основных постоянных, описывающих нашу Вселенную, которая зафиксирована в антропном принципе, заставляют вспомнить британского лауреата Нобелевской премии П. А. Дирака, высказавшего гипотезу о существовании корреляции между микрокосмом и макрокосмом, осуществляемой безразмерными множителями порядка 10 40 .

Такие размышления подсказывали, что в пространственно-временном континууме возникают взаимосвязи и паттерны (от англ. pattern — образец), носящие по преимуществу динамический характер. Это впервые позволило заложить научные основы идеи всеобщей открытой эволюции, осуществляющей взаимосвязь между многими нередуцируемыми уровнями (Э. Янч). Далее покажем, как формировалась идея глобального эволюционизма в науке и культуре, сравним глобальный эволюционизм с традиционным эволюционизмом.

Источник

Глобальный эволюционизм как основная парадигма современной естественной науки

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира — тема, которой посвятили свои труды многие исследователи. В настоящее время она становится все более популярной, поскольку в ее рамках рассматриваются важнейшие вопросы науки.

Концепция глобального (универсального) эволюционизма предполагает, что устройство мира последовательно совершенствуется. Мир в ней рассматривается как целостность, которая позволяет говорить о единстве общих законов бытия и дает возможность сделать универсум «соразмерным» человеку, соотнести его с ним. Концепция глобального эволюционизма, ее история, основные принципы и понятия рассмотрены в этой статье.

Предыстория

Идея развития мира является одной из важнейших в европейской цивилизации. В простейших формах (кантовская космогония, эпигенез, преформизм) она еще в 18-м веке проникла в естествознание. Уже 19-й век может быть по праву назван веком эволюции. Теоретическому моделированию объектов, характеризующихся развитием, начали уделять большое внимание сначала в геологии, а потом в биологии и социологии.

Учение Ч. Дарвина, исследования Г. Спенсера

Чарльз Дарвин был первым, кто применил принцип эволюционизма к области действительности, таким образом заложив основы современной теоретической биологии. Герберт Спенсер сделал попытку проецирования его идей на социологию. Этот ученый доказал, что эволюционная концепция может быть применена к различным областям мира, которые не относятся к предмету биологии. Однако классическое естествознание в целом не восприняло эту идею. Эволюционирующие системы долгое время рассматривались учеными как случайное отклонение, появившееся в результате локальных возмущений. Физики предприняли первую попытку распространить эту концепцию за пределы социальных и биологических наук, выдвинув гипотезу о том, что Вселенная расширяется.

Концепция Большого взрыва

Данные, полученные астрономами, подтвердили несостоятельность мнения о стационарности Вселенной. Ученые выяснили, что она развивается со времен Большого взрыва, который, согласно предположению, обеспечил энергию для ее развития. Данная концепция появилась в 40-е годы прошлого века, а в 1970-е годы окончательно утвердилась. Таким образом, в космологию проникли эволюционные представления. Концепция Большого взрыва значительно изменила представления о том, как возникали вещества во Вселенной.

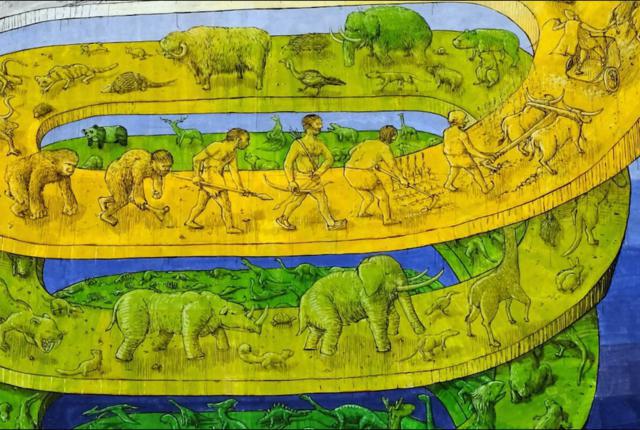

Лишь к концу 20-го столетия естествознание получило методологические и теоретические средства для формирования единой модели эволюции, открытия общих законов природы, которые связывают в одно целое появление Вселенной, Солнечной системы, планеты Земля, жизни и, наконец, человека и общества. Универсальный (глобальный) эволюционизм и является такой моделью.

Возникновение глобального эволюционизма

В начале 80-х годов прошлого века в современную философию вошло интересующее нас понятие. Глобальный эволюционизм начал впервые рассматриваться при исследовании интегративных явлений в науке, которые связаны с обобщением накопленных в различных отраслях естествознания эволюционных знаний. Этим термином стали впервые определять стремление таких дисциплин, как геология, биология, физика и астрономия к обобщению механизмов эволюции, к экстраполяции. По крайней мере, именно такой смысл вкладывался в интересующее нас понятие на первых порах.

Академик Н. Н. Моисеев указал на то, что глобальный эволюционизм может приблизить ученых к решению вопроса о встрече интересов биосферы и человечества с целью не допустить глобальной экологической катастрофы. Дискуссия велась не только в рамках методологической науки. Неудивительно, ведь идея глобального эволюционизма имеет особую мировоззренческую загруженность, в отличие от традиционного эволюционизма. Последний, как вы помните, был заложен в трудах Чарльза Дарвина.

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира

В настоящее время многие оценки интересующей нас идеи в развитии научного мировоззрения являются альтернативными. В частности было высказано мнение о том, что глобальный эволюционизм должен лечь в основу научной картины мира, поскольку он интегрирует науки о человеке и природе. Другими словами, подчеркивалось, что эта концепция имеет фундаментальное значение в развитии современного естествознания. Глобальный эволюционизм сегодня является системным образованием. Как отмечает В. С. Степин, в современной науке его положения постепенно становятся доминантой синтеза знаний. Это стержневая идея, пронизывающая специальные картины мира. Глобальный эволюционизм, по мнению В. С. Степина, является глобальной исследовательской программой, задающей стратегию исследований. В настоящее время он существует во множестве версий и вариантов, характеризующихся разным уровнем концептуальной проработанности: от наполняющих обыденное сознание малообоснованных утверждений до развернутых концепций, которые рассматривают в подробностях весь ход эволюции мира.

Суть глобального эволюционизма

Появление данной концепции связано с расширением границ принятого в социальных и биологических науках эволюционного подхода. Факт существования качественных скачков к биологическому, а от него к социальному миру во многом является загадкой. Его можно постичь, лишь допустив необходимость таких переходов между иными видами движения. Другими словами, исходя из факта существования эволюции мира на поздних этапах истории, можно предположить, что он в целом является эволюционной системой. Это значит, что в результате последовательного изменения сформировались все остальные виды движения, помимо социального и биологического.

Данное высказывание можно рассматривать как самую общую формулировку того, что такое глобальный эволюционизм. Кратко изложим основные его принципы. Это поможет вам лучше понять, о чем идет речь.

Основные принципы

Интересующая нас парадигма дала о себе знать как оформившаяся концепция и важная составляющая современной картины мира в последней трети прошлого столетия в работах специалистов по космологии (А. Д. Урсула, Н. Н. Моисеева).

По мнению Н. Н. Моисеева, следующие основные принципы лежат в основе глобального эволюционизма:

- Вселенная представляет собой единую саморазвивающуюся систему.

- Развитие систем, их эволюция имеет направленный характер: она идет по пути роста их разнообразия, усложнения данных систем, а также уменьшения их стабильности.

- Случайные факторы, которые влияют на развитие, неизбежно присутствуют во всех процессах эволюции.

- Наследственность господствует во Вселенной: от прошлого зависят настоящее и будущее, однако однозначно они им не определяются.

- Рассмотрение динамики мира как постоянного отбора, при котором система из множества различных виртуальных состояний выбирает самые реальные.

- Наличие бифуркационных состояний не отрицается, в результате дальнейшая эволюция становится принципиально непредсказуемой, так как в период перехода действуют случайные факторы.

Вселенная в концепции глобального эволюционизма

Вселенная в ней предстает как природное целое, развивающееся во времени. Глобальный эволюционизм — это идея, согласно которой, в качестве единого процесса рассматривается вся история Вселенной. Космический, биологический, химический и социальный типы эволюции в нем связаны между собой преемственно и генетически.

Взаимодействие с различными областями знания

Эволюционизм является важнейшей составляющей эволюционно-синергетической парадигмы в современной науке. Он понимается не в традиционном смысле (дарвиновском), а через идею универсального (глобального) эволюционизма.

Первоочередная задача разработки интересующей нас концепции состоит в преодолении разрывов между различными областями бытия. Сторонники ее концентрируются на тех областях знания, которые можно экстраполировать на весь универсум и которые смогли бы связать разные фрагменты бытия в некое единство. Такими дисциплинами являются эволюционная биология, термодинамика, а в последнее время вносит большой вклад в глобальный эволюционизм и синергетика.

Однако интересующая нас концепция в то же время вскрывает противоречия между вторым началом термодинамики и эволюционной теорией Чарльза Дарвина. Последняя провозглашает отбор состояний и форм живого, усиление упорядоченности, а первая – рост меры хаотизации (энтропии).

Проблема антропного принципа

Глобальный эволюционизм подчеркивает, что развитие мирового целого направлено на повышение структурной организации. Согласно этой концепции, вся история Вселенной – единый процесс самоорганизации, эволюции, саморазвития материи. Глобальный эволюционизм – принцип, требующий глубокого понимания логики развития Вселенной, космического порядка вещей. Эта концепция в настоящее время имеет многостороннее освещение. Ученые рассматривают ее аксиологические, логико-методологические и мировоззренческие аспекты. Проблема антропного принципа представляет особый интерес. До сих пор продолжаются дискуссии по этому вопросу. Данный принцип имеет тесную связь с идеей глобального эволюционизма. Он часто рассматривается как самая современная ее версия.

Антропный принцип состоит в том, что возникновение человечества оказалось возможным благодаря определенным крупномасштабным свойствам Вселенной. Если бы они были другими, то некому было бы познавать мир. Данный принцип был выдвинут Б. Картером несколько десятилетий назад. Согласно ему, существует взаимосвязь между существованием разума во Вселенной и ее параметрами. Это привело к постановке вопроса о том, насколько параметры нашего мира являются случайными, насколько они связаны между собой. Что будет, если произойдет их незначительное изменение? Как показал анализ, даже небольшое изменение основных физических параметров приведет к тому, что жизнь, а значит, и разум просто не смогут существовать во Вселенной.

Картер выразил взаимосвязь между появлением разума во Вселенной и ее параметрами в сильной и слабой формулировке. Слабый антропный принцип только констатирует тот факт, что условия, имеющиеся в ней, не противоречат существованию человека. Сильный антропный принцип предполагает более жесткую взаимосвязь. Вселенная, согласно ему, должна быть такой, чтобы на определенном этапе развития в ней допускалось существование наблюдателей.

Коэволюция

В теории глобального эволюционизма очень важным является и такое понятие, как «коэволюция». Данный термин используется для обозначения нового этапа, при котором существование человека и природы является согласованным. Концепция коэволюции основана на том, что люди, изменяя биосферу, чтобы приспособить ее к своим нуждам, должны изменяться и сами, чтобы соответствовать объективным требованиям природы. Данная концепция в концентрированном виде выражает опыт человечества в ходе истории, который содержит в себе определенные императивы и регламентации социоприродного взаимодействия.

В заключение

Глобальный эволюционизм и современная картина мира — очень актуальная тема в естествознании. В данной статье были рассмотрены только основные вопросы и понятия. Проблемы глобального эволюционизма при желании можно изучать очень долго.

Источник