Насколько далека самая далекая галактика во Вселенной?

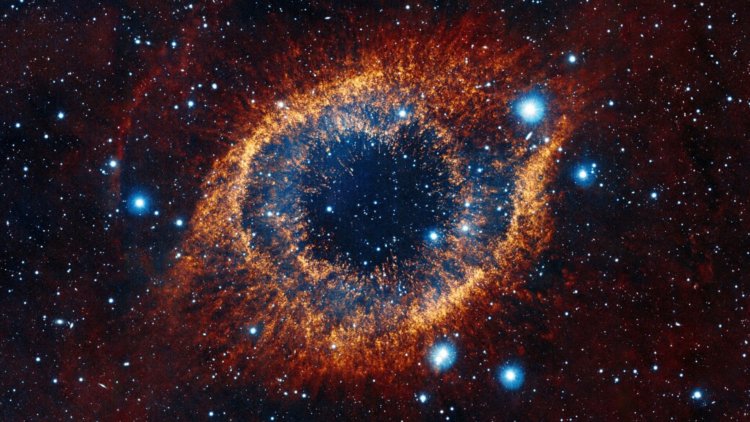

Вселенная — чертовски большое место. Когда мы смотрим на ночное небо, почти все, что видно невооруженному глазу, является частью нашей галактики: звездой, скоплением звезд, туманностью. За звездами Млечного Пути проглядывает, например, галактика Треугольника. Эти «островные миры» мы находим повсюду во Вселенной, куда ни глянь, даже в самых темных и пустых клочках пространства, если только сумеем собрать достаточно света, чтобы заглянуть достаточно глубоко.

Большинство этих галактик настолько далеки, что даже фотону, летящему на скорости света, потребуются миллионы или миллиарды лет, чтобы преодолеть межгалактическое пространство. Когда-то он был испущен поверхностью далекой звезды, а теперь он, наконец, добрался до нас. И хотя скорость в 299 792 458 метров в секунду кажется невероятной, тот факт, что мы прошли всего 13,8 миллиарда лет со времен Большого Взрыва, означает, что расстояние, которое преодолел свет, все же конечно.

Вы, наверное, думаете, что самая далекая галактика от нас должна быть не дальше, чем в 13,8 миллиарда световых лет от нас, но это было бы ошибкой. Видите ли, кроме того, что свет движется с конечной скоростью через Вселенную, есть и другой, менее очевидный факт: ткань самой Вселенной расширяется с течением времени.

Галактика EGS8p7 в настоящее время является рекордсменом по удаленности. С измеренным красным смещением в 8,63, наша реконструкция Вселенной подсказывает нам, что свету этой галактики потребовалось 13,24 миллиарда лет, чтобы добраться до нас. Еще немного математики, и мы обнаружим, что видим этот объект, когда Вселенной было всего 573 миллиона лет, всего 4% от ее текущего возраста.

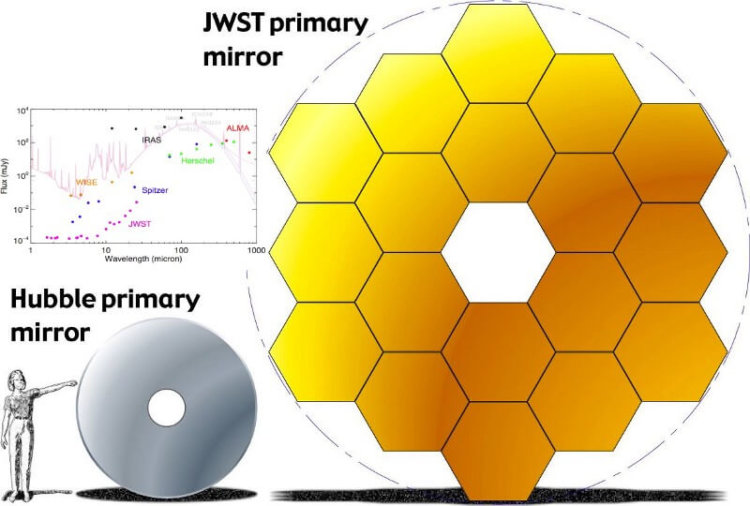

Зеркало Хаббла по сравнению с зеркалом Джеймса Вебба

Но не думайте, что эта галактика самая далекая из самых далеких галактик, которые мы когда-либо увидим. Мы видим галактики на таком расстоянии настолько, насколько нам позволяет наше оборудование и Вселенная: чем меньше нейтрального газа, чем больше и ярче галактика, чем чувствительнее наш инструмент, тем дальше мы видим. Через несколько лет космический телескоп Джеймса Вебба сможет заглянуть еще дальше, поскольку будет способен улавливать свет большей длины волны (и, следовательно, с большим красным смещением), сможет видеть свет, который не блокируется нейтральным газом, сможет видеть более тусклые галактики, чем наши современные телескопы (Хаббл, Спитцер, Кек).

В теории самые первые галактики должны появиться с красным смещением в 15-20.

Источник

На космических задворках: есть ли жизнь на краю Галактики

Выбор между центром и окраинами волнует не только жителей мегаполисов, но и астрономов, размышляющих о жизни во Вселенной. Многие считают, что на пустынных задворках Млечного Пути практически невозможно возникновение органических веществ, а значит, и жизни. Но неожиданное открытие органики в этом регионе космоса позволяет надеяться, что жизнь возможна чуть ли не во всей Галактике.

Взгляд со стороны

Обитатель другой галактики, разглядывающий Млечный Путь в телескоп, увидел бы огромный диск, состоящий из нескольких спиральных рукавов. Здесь сосредоточено 80% звезд, включая Солнце, и почти весь межзвездный газ, из которого рождаются новые светила. Этот космический блин окружен разреженной сферой, состоящей из прохладных и очень древних звезд, немногим младше самой Галактики. Наконец, все это погружено в шарообразное облако невидимой темной материи.

Теснее всего светила расположены в центре диска Млечного Пути. При движении от центра спирали к окраинам звезды встречаются все реже и реже. Диск не имеет четкой внешней границы, поэтому ему трудно приписать точный радиус. Чаще всего эксперты называют цифру в 50 000 световых лет. Но, согласно исследованиям последних лет, отдельные звезды встречаются и вдвое дальше от центра диска Галактики. Так же, как звезды, распределен и межзвездный газ, из которого светила возникают и в который частично превращаются после смерти.

Разные поколения

Где в огромном Млечном Пути можно встретить обитаемую планету? Очевидно, лишь там, где есть химические элементы, из которых состоят землеподобные миры и живые организмы.

Основа всех биологических молекул — это водород, углерод, азот, кислород, фосфор и сера. А 98% массы Земли приходится на кислород, кремний, алюминий, магний, кальций и железо. Из всех названных элементов повсеместно во Вселенной распространен только водород. Дело в том, что сразу после Большого взрыва образовались только простейшие и самые легкие химические элементы: водород и гелий, да еще ничтожное количество лития, бериллия и бора. Все остальные ячейки таблицы Менделеева были заполнены благодаря звездам. В их термоядерных топках легкие атомные ядра сливаются, образуя более сложные и тяжелые. Так образуются все элементы вплоть до железа. Еще более тяжелые ядра формируются во взрывах сверхновых и некоторых других процессах, связанных со звездами.

Элементы тяжелее гелия составляли менее 2% облака, из которого примерно 5 млрд лет назад образовалось Солнце и его планеты, включая Землю. Но и такое количество было достигнуто не сразу. Считается, что Солнце — звезда третьего поколения. То есть вещество, из которого образовалось наше светило, к тому моменту уже дважды побывало в составе звезд, обогащавших его «биологическими» и «геологическими» элементами таблицы Менделеева. Эти звезды умерли, частично превратившись в межзвездный газ. Последний стал материалом, из которого образовались новые светила.

Линия жизни

Понятно, что этот круговорот быстрее совершается там, где больше звезд и межзвездного газа. Именно поэтому едва ли стоит искать обитаемые миры в сферической составляющей Млечного Пути, где газа практически нет и новые звезды просто не рождаются. Эта сфера населена старыми звездами второго поколения, в составе которых элементы тяжелее гелия составляют лишь десятые доли процента. А значит, и их планеты, скорее всего, представляют собой одни только безжизненные водородно-гелиевые гиганты вроде Юпитера.

Скалистые миры, похожие на Землю, должны рождаться в рукавах звездной спирали — в диске Млечного Пути, где находимся и мы сами. Но и там не везде подходящие условия, многие эксперты уверены, что окраины диска совершенно необитаемы. Ведь там межзвездного газа совсем мало и звезды, вырабатывающие «элементы жизни», образуются редко.

С другой стороны, центральные области Галактики — тоже не самое уютное место. Там газа так много, что из него часто образуются массивные светила, в конце жизни взрывающиеся как сверхновые. Подобный катаклизм может уничтожить жизнь на планетах не только самой взорвавшейся звезды, но и ее ближайших соседей. А в самом центре Млечного Пути хозяйничает сверхмассивная черная дыра, чья бурная деятельность не обещает спокойной жизни ни в прямом, ни в переносном смысле.

Получается, что пригодная для зарождения живого область Галактики образует широкое кольцо вокруг центра. В его пределах губительные сверхновые встречаются уже довольно редко, а нужных химических элементов все еще достаточно много. Эта космическая средняя полоса известна как галактическая зона обитаемости.

Общепринятых границ этой Ойкумены не существует. По некоторым оценкам, внутренний радиус «кольца жизни» составляет 6–7 000 световых лет, а внешний — 25–30 000. Даже при консервативной оценке радиуса диска Млечного Пути в 50 000 световых лет получается, что не менее половины Галактики не пригодно для обитания. К слову, Земля находится почти на границе «жилых районов».

«Ученые давно интересуются распространенностью органической химии в нашей галактике, и всегда считалось, что не так уж далеко за Солнцем (если смотреть из центра Галактики — Forbes) нам [уже] не встретится много органических молекул, — комментирует соавтор нового исследования Лилия Келемей из Университета Аризоны. — Широко распространено предположение, что на окраинах нашей галактики просто нет химических веществ, необходимых для образования органики».

Жизнь на задворках

Однако Келемей и еe коллеги опровергли эту пессимистическую гипотезу с помощью наблюдений. Используя радиотелескоп, они обследовали 20 облаков межзвeздного газа, расположенных в самом внешнем спиральном рукаве Галактики — рукаве Лебедя. Эти сгустки материи расположены на расстоянии от 42 до 77 000 световых лет от центра Млечного Пути, то есть на его окраинах. Тем не менее во всех 20 облаках был обнаружен метиловый спирт. Это органическое вещество излучает радиоволны на строго определенной частоте, и его сигнал невозможно ни с чем спутать. Ученые сообщили об этом открытии на 238-й конференции Американского астрономического общества.

Само по себе обнаружение метанола в космосе — далеко не новость. Но еще никогда он не фиксировался так далеко от центра Млечного Пути, в зоне, где само существование органических веществ считалось невозможным из-за нехватки нужного «сырья».

Конечно, органика — еще далеко не жизнь. Но даже простейшие органические соединения состоят из «биологических» химических элементов. Так, молекула вышеупомянутого метанола (CH3OH) построена из атомов водорода, углерода и кислорода. Там, где есть кислород, скорее всего найдется и более легкий элемент азот. Вместе они составят уже две трети «большой биохимической шестерки». Присутствуют ли на окраинах Галактики фосфор и сера, только предстоит выяснить.

Впрочем, для развития биосферы необходима еще и похожая на Землю планета, а такие миры состоят из «геологических» элементов от кремния до железа. Их наличие в нужном количестве на задворках Млечного Пути, среди старых и бедных тяжелыми элементами звезд, по-прежнему вызывает сомнения. Впрочем, недавнее открытие землеподобной планеты у одной из самых древних звезд Галактики внушает осторожный оптимизм. Возможно, жизнь — куда более распространенное явление, чем мы себе представляем.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Источник

Эти невероятные расстояния: подборка самых далёких объектов во Вселенной!

Легко ли вам представить расстояние от своего города до соседнего? Возможно, эта задача не будет выглядеть столь сложной. А теперь попробуйте вообразить расстояние до другого континента – получилось? Несомненно, тот, кто совершал авиаперелёты, тоже справится достаточно легко с этой задачей, но как насчёт того, чтобы представить себе путь до другой планеты? Так, чтобы долететь до Марса, «в дороге» придётся провести примерно 7 месяцев, а если задумать экскурсию на Плутон, то придётся потратить 9 лет своей жизни на это путешествие – и это только в один конец, да и на орбите сего холодного и сумрачного мира Солнечная система не заканчивается. Граница Солнечной системы лежит там, где гравитация нашей звезды сильнее гравитации соседних звезд (сфера Хилла). В случае нашего светила ее радиус — примерно два световых года. Грубо говоря, это 19 триллионов километров. Можете себе теперь вообразить это расстояние? И даже самое удачное творение рук человеческих – американский зонд «Вояджер-1», запущенный в 1977 году и считающийся самым быстрым объектом (его скорость равна примерно 60 000 км/ч), до сих пор не добрался до этого рубежа. Возможно ли нашему разуму вообразить границы нашего родного дома в космосе.

Вселенная огромна, а границы гелиосферы – это всего лишь капля в её безграничном молчании. Чтобы понять, насколько далеко от нас находится тот или иной объект, используют космологическое красное смещение. Замеры проводят способами спектроскопии – это самый на данный момент точный и надёжный метод. Сейчас известно о нескольких галактиках, которые по своему возрасту являются почти ровесницами нашей Вселенной, то есть, им почти 13 миллиардов лет! Они могли родиться в то время, когда после Большого взрыва прошло примерно 440 миллионов лет. В этот момент во Вселенной рождались первые звёзды, а вещество собиралось в отдельные, обособленные друг от друга скопления. Вот некоторые из самых древних и далёких объектов:

Z8 GND 5296

Её нашли астрономы из Техасского университета в 2013 году в созвездии Большой Медведицы. Галактика обладает одним из наибольших зарегистрированных значений красного смещения. По предварительным оценкам, свет от этой галактики достигает Земли приблизительно за 13,1 млрд. лет, но, учитывая тот факт, что Вселенная расширяется, в настоящее время эта галактика должна обитать на расстоянии в 30 млрд световых лет от Земли. Исходя из современных представлений о возрасте Вселенной, излучение из этой галактики, наблюдаемое нами сегодня, было испущено, когда Вселенной было всего около 700 млн лет, то есть, именно в этом новорождённом состоянии мы и наблюдаем её в данный момент. Изучая этот древний объект, учёные сравнивают процессы звёздообразования в ней и в нашем Млечном Пути. Так, в Млечном Пути рождается примерно одна новая звезда в год. В Z8 GND 5296 все идёт намного интенсивнее – 300 новых звёзд в год!

EGS – ZS8-1

Первая вышеупомянутая галактика носила почётный титул самой древнейшей галактики недолго – уже в 2015 году учёным удалось обнаружить ещё более раритетный космический объект – галактику EGS – ZS8-1. Свет от этой галактики до Земли шёл ещё дольше — 13,130 млрд лет. Расположена она в созвездии Волопаса. Излучение, доходящее от неё до Земли, было испущено не позднее чем через 5 % времени существования Вселенной. Впервые замечена в телескоп «Хаббл», подтверждение существования было получено с помощью спектрометра MOSFIRE в обсерватории Кека на Гавайях. С учётом расширения Вселенной, расстояние от Земли до этой галактики 30, 1 миллиард световых лет. Однако она – «малышка» по сравнению с нашим Млечным Путём – её масса составляет всего 15 % от массы нашей галактики. Сформировалась она примерно через 670 миллионов лет после Большого взрыва. Звёзды в ней рождаются примерно в 80 раз быстрее, чем у нас. В те далёкие времена водород во Вселенной только-только начинал ионизировать, а этому процессу способствовали рождающиеся молодые звёзды в подобных галактиках.

A2744-YD4

А этот старожил обитает в созвездии Скульптора (Южное полушарие). Эта галактика по истине уникальна. Её наблюдение стало возможным только благодаря эффекту гравитационного линзирования: она находится за гигантским скоплением галактик Abell 2744, которое увеличило изображение более отдалённой галактики A2744-YD4 в 1,8 раза.

Обнаружить её удалось лишь с помощью комплекса радиотелескопов ALMA в 2017 году. Красное смещение составляет 8,38, то есть с Земли мы наблюдаем эту галактику в момент, когда возраст Вселенной составлял всего 600 миллионов лет.

Источник