Происхождение Солнечной системы

Солнечная система состоит из центрального небесного тела – звезды Солнца, 8 больших планет, обращающихся вокруг него, их спутников, множества малых планет – астероидов, многочисленных комет и межпланетной среды. Большие планеты располагаются в порядке удаления от Солнца следующим образом: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.

Один из важных вопросов, связанных с изучением нашей планетной системы – проблема ее происхождения.

Развитие представлений о происхождении Солнечной системы

К настоящему времени известны многие гипотезы о происхождении Солнечной системы, в том числе предложенные независимо немецким философом И. Кантом и французским математиком и физиком П. Лапласом:

- Точка зрения И. Канта заключалась в эволюционном развитии холодной пылевой туманности, входе которого сначала возникло центральное массивное тело – Солнце, а потом родились и планеты.

- П. Лаплас считал первоначальную туманность газовой и очень горячей, находящейся в состоянии быстрого вращения. Сжимаясь под действием силы всемирного тяготения, туманность вследствие закона сохранения момента импульса вращалась все быстрее и быстрее. Под действием больших центробежных сил от него последовательно отделялись кольца, превращаясь в результате охлаждения и конденсации в планеты.

Несмотря на такое различие между двумя рассматриваемыми гипотезами, обе они исходят от одной идеи – Солнечная система возникла в результате закономерного развития туманности. И поэтому такую идею иногда называют гипотезой Канта–Лапласа.

Английский астроном Хойл утверждает, что Солнце в момент рождения представляло собой сгусток газопылевой туманности, в котором существовало магнитное поле. Вначале он вращался с большой скоростью, а позже из-за влияния магнитного поля его вращение начало снижаться.

Гипотеза Джинса – формирование системы произошло в результате катастрофы. Солнце столкнулось с другой звездой, в результате часть выброшенного в космическое пространство вещества конденсировалось и образовало планеты.

Согласно современным представлениям, планеты солнечной системы образовались из холодного газопылевого облака, окружавшего Солнце миллиарды лет назад. Такая точка зрения наиболее последовательно отражена в гипотезе российского ученого, академика О.Ю. Шмидта.

Стадии образования Солнечной системы

Основная теория предполагает, что на месте нынешней Солнечной системы 5 млрд. лет тому назад существовало гигантское облако из газов и пыли. Оно имело огромные размеры, и было растянуто в пространстве на 6 млрд. км.

Аналогичные пылевые облака существуют во многих уголках необъятной Вселенной. Их основная масса состоит из водорода. Это тот газ, из которого первоначально образуются звёзды. Затем, в результате термоядерной реакции, начинает выделяться инертный газ гелий. На долю остальных веществ приходится всего 2%.

Образование Солнца

В какой-то момент пылевое облако получило внешний мощный импульс, представляющий собой огромный выброс энергии. Это могла быть ударная волна, сгенерированная взрывом сверхновой звезды. А возможно, что внешнего воздействия и не было. Просто за счёт закона притяжения облако стало уменьшаться в объёме и уплотняться.

Данный процесс дал толчок гравитационному коллапсу. То есть произошло быстрое сжатие космической массы. В результате этого в центре возникло раскалённое ядро с очень высокой плотностью. Вся остальная масса рассосредоточилась по краям ядра. А так как в космосе всё вращается вокруг своей оси, то эта масса приобрела форму диска.

Ядро уменьшалось в размере, увеличивая свою температуру и плотность. В результате оно трансформировалось в протозвезду. А газовое облако вокруг ядра всё больше уплотнялось, пока в ядре температура и давление достигли критической величины. Это спровоцировало начало термоядерной реакции, и водород начал превращаться в гелий.

С момента формирования туманности до запуска в протозвезде термоядерных реакций проходит в среднем 100000 лет.

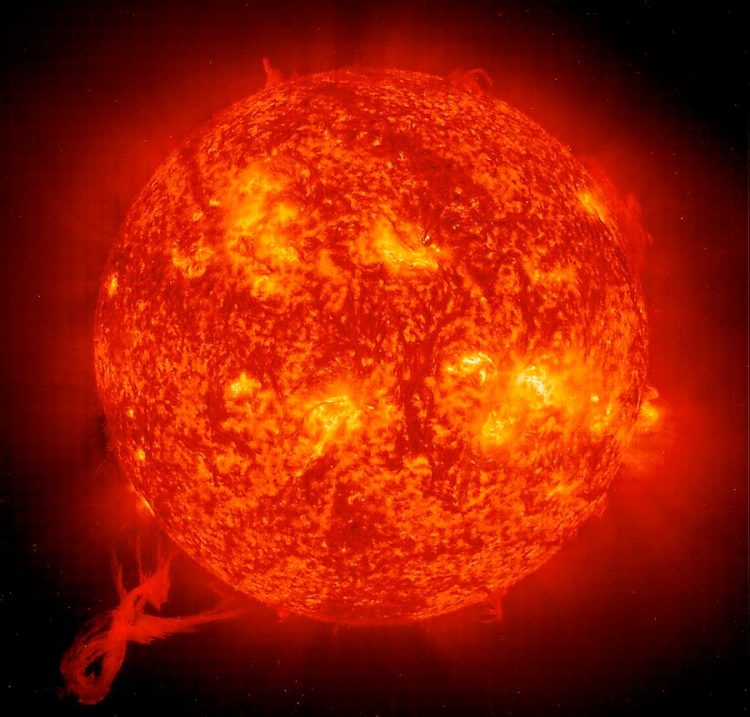

Протозвезда перестала существовать, а вместо неё возникла звезда под названием Солнце.

Новая звезда еще очень мала – она находится в стадии коричневого карлика. Она в течение нескольких сотен миллионов лет превращается в звезду солнцеподобного типа.

После того, как значительная часть массы протозвездной туманности сформировало звезду, вокруг нее образуется протопланетный диск.

Постепенно молодая звезда и окружающее ее пространство остывает, что приводит к конденсации летучих веществ. Формируются пылевые частички, начинающие слипаться между собой. Так постепенно образуются планетазимали – «кирпичики» диаметром не более 1 км, из которых строятся планеты.

Формирование планет земной группы

А вот далее пошёл другой процесс. Газопылевые облака, вращающиеся вокруг Солнца, стали стягиваться в плотные кольца.

Планеты внутренней группы сформировались в тех областях протопланетного диска, где температура слишком высока для существования частиц льда и газа в диком состоянии. Поэтому эти объекты построены преимущественно из термоустойчивых горных пород.

Планетазимали вначале быстро приращивают массу, достигая диаметра более километра. Далее крупные фрагменты притягивают к себе более мелкие, пока запас планетазималей в диске не окажется полностью исчерпан. Наступает стадия окончательного формирования Солнечной системы и приобретения ее телами определенной орбиты.

Весь процесс возникновения планеты внутренней группы занял от 10 до 100 миллионов лет.

Выражаясь совсем просто, можно сказать, что с ближайших ядер звезда «сдула» газовые оболочки. Так образовались маленькие планеты, вращающиеся рядом с Солнцем. Это Меркурий, Венера, Земля и Марс.

Возникновение газовых гигантов

Формирование газовых гигантов, к которым относятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, более сложный процесс.

До момента образования крупных планетазималей их развитие подобно планетам земного типа. Но в их составе содержатся частицы льда, и они наращивают свою массу путем аккреции газа из протопланетного диска. Это возможно, т.к. во внешней области будущей звездной системы температуры относительно невысоки.

Процесс сбора газа занимает несколько миллионов лет до истощения газовых запасов диска.

Формирование газовых гигантов оказывает значительное влияние на количество твердотельных планет внутри системы. Чем раньше началось образование газовых планет, тем меньше строительного материала останется на формирование землеподобных тел.

Одной из заключительных стадий эволюции Солнечной системы стало образование главного пояса астероидов. Считается, что он образован из «строительного материала», оставшегося после формирования основных планет.

Образование спутников

В дальнейшем произошло возникновение спутников вокруг планет.

Естественные спутники образовались у большинства планет Солнечной системы, а также у многих других тел. Так возле Земли появилась Луна.

Различают три основных механизма их формирования:

- формирование из около-планетного диска (в случае газовых гигантов);

- формирование из осколков столкновения (в случае достаточно крупного столкновения под малым углом);

- захват пролетающего объекта

И, в конце концов, образовалось единое космическое сообщество, которое существует по сей день.

Вот таким образом наука объясняет происхождение Солнечной системы. Кстати, данная теория присуща и другим звёздным образованиям, которых в космосе бесконечное множество.

Будущее Cолнечной системы

По последним научным данным, Солнечная система является стабильной системой. То есть больших изменений в ближайшее время не стоит ждать. Самые большие изменения будут происходить с изменением состояния Солнца.

Другими словами, не будет претерпевать экстремальных изменений до тех пор, пока Солнце не израсходует запасы водородного топлива. Этот рубеж положит начало переходу Солнца в фазу красного гиганта.

Спустя 1 миллиард лет из-за увеличения солнечного излучения околозвёздная обитаемая зона Солнечной системы будет смещена за пределы современной земной орбиты.

В настоящее время

Солнечная система и ее происхождение изучаются во многих известных институтах мира.

Проходящие ежегодно международные конгрессы включают в программу обязательное обсуждение этого вопроса, а в дискуссиях уже неоднократно принимали участие ведущие российские специалисты из Геофизического института при Академии наук. Углубленным исследованиям по теме «Солнечная система и ее происхождение» отводится важное место, а средства для их проведения выделяются из государственного бюджета.

Наступит момент, и благодаря неустанным трудам ученых завеса тайны приоткроется, чтобы население Земли смогло узнать еще больше о происхождении нашей удивительной планеты.

Видео

Источник

Строение и жизнь Вселенной

А.В. Галанин © 2012

© Галанин А.В. Cтроение и жизнь Вселенной // Вселенная живая [Электронный ресурс] – Владивосток, 2012. Адрес доступа: http://ukhtoma.ru/universe1.htm

Глава 7. Происхождение Солнечной системы

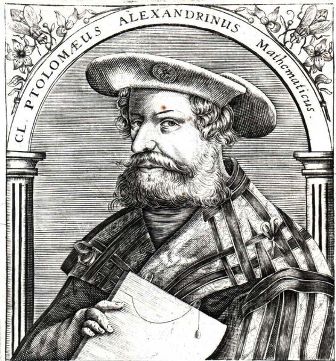

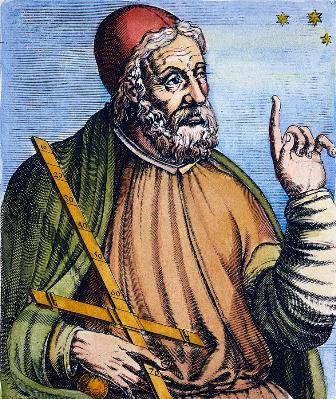

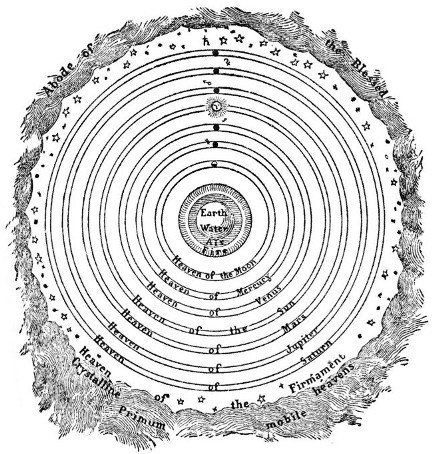

Первую геоцентрическую модель Вселенной предложил математик Александр Птолемей в 150 г. новой эры. Его модель была принята христианскими богословами и по сути канонизирована – возведена в ранг абсолютных истин. Согласно этой модели, центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, а вокруг нее в разных сферах вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды. Однако подобные идеи выдвигал много раньше древнегреческий философ Аристотель (384–322 до н. э.). Он утверждал, что Земля – это центр Вселенной. И эти идеи Аристотеля парализовали умы мыслителей на полторы тысячи лет, чему в немалой степени способствовала христианская церковь, канонизировавшая их.

Клавдий Птолемей (87–165 гг. н.э.). Портрет с сайта: http://www.rate1.com.ua/nauka/2011/

Средневековый портрет Клавдия Птолемея с сайта: http://ru.hicow.com

Схема геоцентрической системы мира Птолемея. Рис. Wikimedia Commons с сайта: http://sliderfirst.ru/1364

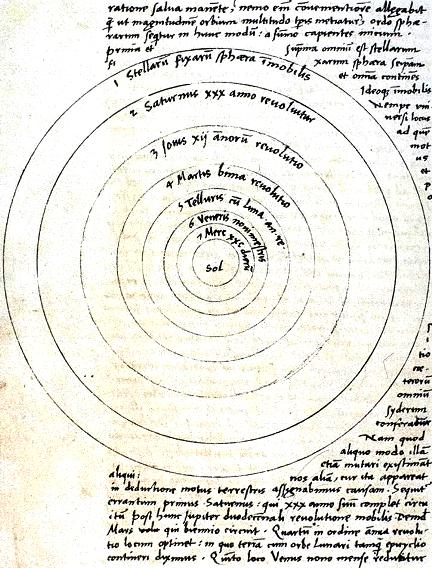

Схема гелиоцентрической системы мира из рукописи Коперника. Схема с сайта: http://astrosite.narod.ru/sunsys.html

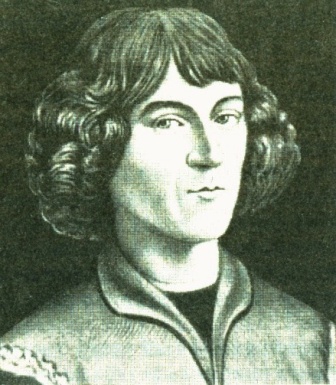

Николай Коперник был первым, кто смог опровергнуть Клавдия Птолемея и научно доказать, что Земля не является центром Мироздания. В центр мироздания он поместил Солнце и создал гелиоцентрическую модель Вселенной. Боясь гонений церкви, Коперник отдал в печать свой труд незадолго до смерти. Его система была опубликована уже после смерти великого ученого. Однако церковь предала анафеме его и книгу и официально запретила ее.

Николай Коперник (1473–1543)

Галилео Галлилей (1564–1642)

Сторонником учения Коперника был Галилео Галлилей, который впервые использовал для изучения звездного неба телескоп и увидел, что Вселенная значительно больше, чем предполагалось раньше, и что вокруг планет есть спутники, которые, подобно планетам вокруг Солнца, вращаются вокруг своих планет. Галлилей экспериментально изучал законы движения. Но церковь устроила гонения на ученого и учинила над ним суд инквизиции. Галилео испугался пыток и судьбы Джордано Бруно и официально отрекся от своего учения. Но выходя из суда, он якобы пробормотал: «И все таки она (Земля) вертится».

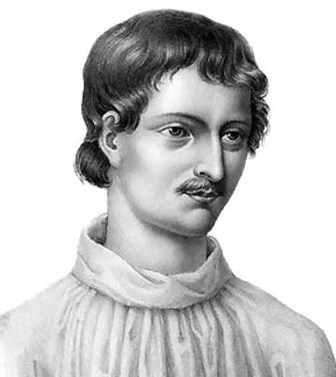

Джордано Бруно пошел дальше Коперника и Галлилея: он создал учение о том, что звёзды подобны Солнцу, что вокруг звезд по орбитам движутся тоже планеты. Мало того, он утверждал, что во Вселенной существует множество обитаемых миров, что кроме человека во Вселенной есть и другие мыслящие существа. За это Джордано был осужден христианской церковью и сожжен на костре, а учение его было предано анафеме.

Джордано Бруно обладал необыкновенной памятью, говорили, что он способен рассказать наизусть 26 тысяч статей канонического и гражданского права, 6 тысяч отрывков из Библии и тысячу стихотворений Овидия. Благодаря этому дару его принимали при дворах герцогов и королей Европы, где он с огромным удовольствием дискутировал о математике, астрономии, философии. Бруно ратовал за религию любви ко всем людям без исключения. Он очаровывал своим ораторским талантом и знаниями. Бруно объездил всю Европу. Король Генрих III сделал его экстраординарным профессором Сорбонны.

Джордано Бруно (1548–1600). Фото с сайта: http://rodonews.ru/demotivators/nav_24.html

Рене Декарт (1596–1650). Фото с сайта: clubs.ya.ru

Джордано Бруно подарил Человечеству бесконечную Вселенную, за что жестоко поплатился. Рисунок с сайта: http://podosokorskiy.livejournal.com/630159.html

Сожжение Джордано Бруно. Рисунок с сайта: http://www.politforums.ru/world/1319127055_23.html

Физические исследования Декарта относятся главным образом к механике, оптике и общему строению Вселенной. Он считал, что Вселенная целиком заполнена движущейся материей и в своих проявлениях самодостаточна. Неделимых атомов и пустоты Декарт не признавал и резко критиковал атомистов, как античных, так и современных ему. Кроме обычной материи он выделил обширный класс невидимых тонких материй, с помощью которых пытался объяснить действие теплоты, тяготения, электричества и магнетизма. Декарт ввёл понятие количества движения, сформулировал закон сохранения количества движения. Изучал законы распространения света – отражения и преломления. Ему принадлежит идея эфира как переносчика света, объяснение радуги. Декарт вывел закон преломления света на границе двух различных сред, что позволило усовершенствовать оптические приборы, в том числе и телескопы.

Проблему происхождения Солнечной системы пытались решить многие исследователи. Первая научная гипотеза образования Солнечной системы была предложена в 1644 г. Рене Декартом. Согласно ей, Солнечная система образовалась из первичной туманности, имевшей форму диска и состоявшей из газа и пыли. В 1745 г. Бюффон предположил, что вещество, из которого образованы планеты, было отторгнуто от Солнца какой-то слишком близко проходившей большой кометой или другой звездой. Философ И. Кант и математик П. Лаплас в конце XIX века предложили свои гипотезы, суть которых в том, что звезды и планеты образовались из космической пыли путем постепенного сжатия первоначальной газо-пылевой туманности.

Гипотезы Канта и Лапласа отличались. Кант исходил из эволюционного развития холодной пылевой туманности, в ходе которого сначала возникло центральное массивное тело – будущее Солнце, а потом планеты. Согласно Лапласу, первоначальная туманность была газовой и горячей и быстро вращалась. Сжимаясь под действием силы всемирного тяготения, она вращалась все быстрее. Из-за центробежных сил в экваториальном поясе от нее последовательно отделялись кольца. В дальнейшем эти кольца конденсировались, и получились планеты. Согласно Лапласу, планеты образовались раньше, чем Солнце. Несмотря на существенное различие этих гипотез, они объединены в одну: Солнечная система возникла в результате закономерного развития газо-пылевой туманности в результате конденсации.

Иммануил Кант (1724–1804). Рис. с сайта: http://forexaw.com

Пьер-Симон Лаплас (1749–1827). Портрет Жан-Клода Найгеонта. Фото с сайта: http://rarita.ru

Гипотеза Канта и Лапласа не справилась с необычным распределением момента количества движения Солнечной системы между центральным телом – Солнцем и планетами. Момент количества движения – это «запас вращения» системы. Это вращение складывается из орбитального движения планет и вращения вокруг своих осей Солнца и планет.

Гипотеза Джинса (начало ХХ века) объясняет образование Солнечной системы случайностью, считая ее редчайшим явлением. Вещество, из которого в дальнейшем образовались планеты, было выброшено из довольно «старого» Солнца при случайном прохождении вблизи него некоторой звезды. Благодаря приливным силам, действовавшим со стороны налетевшей звезды, из поверхностных слоев Солнца была выброшена струя газа. Эта струя осталась в сфере притяжения Солнца. В дальнейшем струя сконденсировалась и получились планеты.

Если бы гипотеза Джинса была правильной, то планетных систем в Галактике было бы значительно меньше. Поэтому гипотезу Джинса следует отвергнуть. К тому же она тоже не в состоянии объяснить распределение момента количества движения в Солнечной системе. Расчеты Лаймана Спитцера показали, что вещество струи, выброшенной из звезды, должно рассеяться в окружающем пространстве, а конденсации его не произойдет.

Новейший вариант гипотезы Джинса, развиваемый Вулфсоном, предполагает, что газовая струя, из которой образовались планеты, была выброшена не из Солнца, а из пролетевшей мимо рыхлой звезды огромных размеров (в 10 раз превышающий радиус нынешней земной орбиты) и сравнительно небольшой массы.

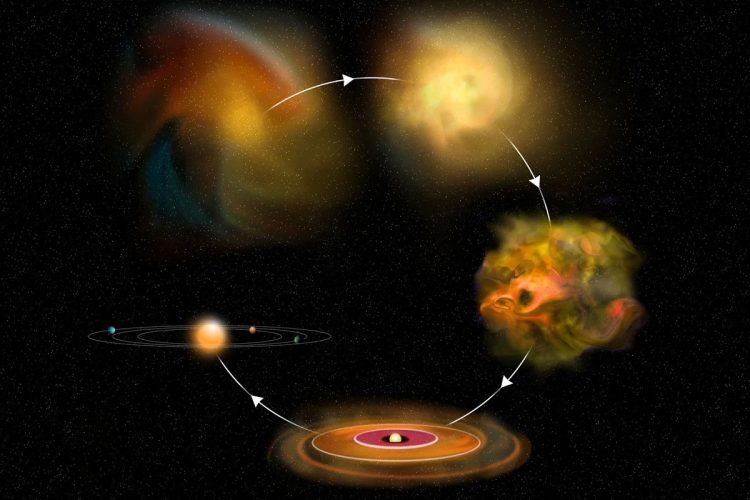

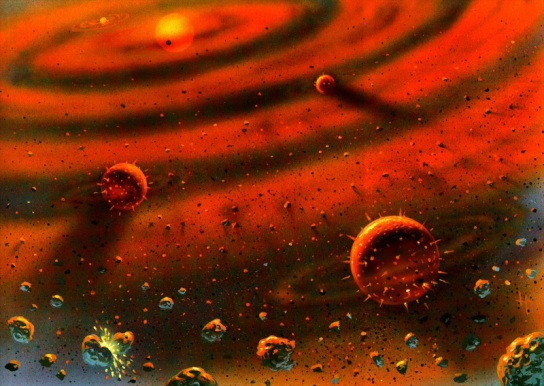

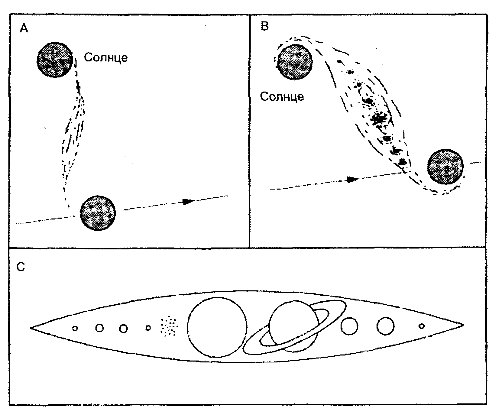

Так сторонники гипотезы происхождения Солнечной системы из газо-пылевого облака представляют этот процесс. Рисунок с сайта http://900igr.net

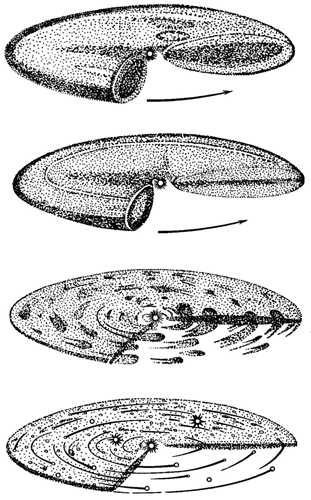

Схематическое изображение образования планет из газо-пылевого диска было дано Б. Ю. Левиным еще в 1964 г. (на основании работ О. Ю. Шмидта, Л.Э. Гуревича. Схема с сайта: http://femto.com.ua/articles/part_2/3118.html

Расчеты показывают, что если бы планетные системы образовывались таким образом, то их в Галактике было бы очень мало (одна планетная система на 100 000 звезд). Открытия планет вокруг многих звезд окончательно похоронили гипотезу Джинса-Вульфсона.

Чёрные дыры, звезды, планеты, планетоиды, астероиды, кометы, пыль, газ, плазма, гравитационное и электромагнитное поля, вакуум – это то, из чего состоит Галактика. Наша Солнечная система – малая часть Галактики. На рисунке: так видна Солнечная система из пояса Койпера.

Схема образования протопланетного облака согласно гипотезе Джинса-Вульфсона

Оказалось, что львиная доля момента количества движения Солнечной системы сосредоточена в орбитальном движении планет-гигантов Юпитера и Сатурна. С точки зрения гипотезы Лапласа, это совершенно непонятно. Когда от быстро вращающейся туманности отделялось кольцо, слои туманности, из которых впоследствии сконденсировалось Солнце, на единицу своей массы имели примерно такой же момент количества движения, как вещество отделившегося кольца. Таким образом, полный суммарный момент количества движения у планет должен быть много меньше, чем у «протосолнца». Поэтому главный вывод из гипотезы Канта и Лапласа противоречит фактическому распределению момента количества движения между Солнцем и планетами.

Х. Альвен, спасая гипотезу Канта и Лапласа, предположил, что некогда Солнце обладало очень сильным электромагнитным полем. Туманность, окружавшая светило, состояла из нейтральных атомов. Под действием излучений и столкновений атомы ионизировались. Ионы попадали в ловушки из магнитных силовых линий и увлекались вслед за вращающимся светилом. Постепенно Солнце теряло свой вращательный момент, передавая его газовому облаку.

Иллюстрация к гипотезе формирования Солнечной системы из газо-пылевого облака. Взято с сайта: http://www.evangelie.ru/forum/t70087-8.html

Вообще-то трудно представить, чтобы при столкновении космические тела не дробились, а объединялись. Для объединения одно из них должно обладать гравитацией на два порядка большей, чем другое.

Возможно, вот так в поясе Койпера и в поясе астероидов сталкиваются галактические гости нашей Солнечной системы. Фото с сайта: http://kidsrisunki.ru

Слабость предложенной гипотезы заключалась в том, что атомы наиболее легких элементов должны были ионизироваться ближе к Солнцу, атомы тяжелых элементов – дальше. Значит, ближайшие к Солнцу планеты должны были бы состоять из водорода и гелия, а более отдаленные – из железа и никеля. Факты же говорят об обратном. Чтобы преодолеть эту трудность, астроном Ф. Хойл предположил, что Солнце зародилось в недрах туманности. Оно быстро вращалось, и туманность становилась все более плоской, превращаясь в диск. Постепенно диск начинал тоже разгоняться, а Солнце тормозилось. Момент количества движения при этом перешел к диску. Затем в диске образовались планеты. Но представить торможение Солнца без вмешательства какой-то третьей силы невозможно.

Трудностями и противоречиями гипотезы Хойла является то, что нелегко представить, как могли «отсортироваться» избыточный водород и гелий в первоначальном газовом диске, из которого образовались планеты, поскольку химический состав планет явно отличен от химического состава Солнца; во-вторых, не совсем ясно, каким образом легкие газы покинули Солнечную систему (процесс испарения, предлагаемый Хойлом, сталкивается со значительными трудностями). Главная трудность гипотезы Хойла – требование слишком сильного магнитного поля у «протосолнца», что резко противоречит современным астрофизическим представлениям.

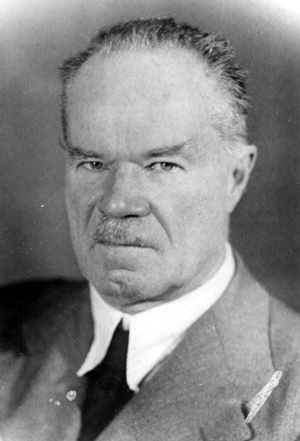

Отто Юльевич Шмидт (1891–1956) в 1937 г. Портрет Нестерова. Фото с сайта: http://territa.ru/

В 1944 г. О. Ю. Шмидт предложил гипотезу, согласно которой планетная система образовалась из вещества, захваченного из газово-пылевой туманности, через которую некогда проходило Солнце, уже тогда имевшее почти «современный» вид. В этой гипотезе нет трудностей с вращательным моментом. Начиная с 1961 г., эту гипотезу развивал английский космогонист Литтлтон. Следует заметить: чтобы Солнце захватило достаточно много вещества, его скорость по отношению к туманности должна быть очень маленькой, порядка ста метров в секунду. Попросту, Солнце должно застрять в этом облаке и двигаться вместе с ним. В этой гипотезе образование планет не связывается с процессом звездообразования. Но эта гипотеза не дает ответа на вопрос: а где, когда и как образовалось Солнце?

Современная космофизика предполагает (правда, непонятно, почему?), что газ, когда его масса и плотность достигают некоторой величины, под действием своего собственного притяжения сжимается и уплотняется, образуя холодный газовый шар. Допущение о самопроизвольном сжатии облака газа весьма фривольно. Подобного сжатия нигде в природе не наблюдается, да и быть не может. Но эта гипотеза утверждает, что в результате продолжающегося сжатия температура газового шара должна подниматься, так как потенциальная энергия частиц в поле притяжения газового шара при приближении их к центру якобы снижается.

Однако в облаке газа частицы никакой потенциальной энергией относительно центра облака не обладают, а центр облака ничего не притягивает: этот центр не обладает гравитацией, так как не является гравитационной системой. Облако, помещенное в большой обьем вакуума, рассеется по всему этому объему. Чтобы сжать облако, его надо поместить в ограниченное пространство, и объем этого пространства сокращать – т.е. сжимать облако, прикладывая при этом силу, и немалую. В результате броуновского движения молекул газа они не слипаются друг с другом, а отталкиваются друг от друга. Если снизить кинетическую энергию молекул газа (остановить их), то произойдет их конденсация – газ сначала превратится в жидкость, а потом в холодное твердое тело. Но стоит это тело нагреть, как оно превратится в жидкость и испарится (наглядный пример – кометы). Так что газовое облако в газовый шар, и тем более, в звезду превратиться само по себе не может. Для этого необходим источник гравитации. По-моему, таким источником может быть только сверхплотное протовещество – фрагментарии.

Фесенков Василий Григорьевич (1889 –1972). Фото с сайта: http://www.megabook.ru/DescriptionImage.asp?MID=466766

Виноградов Александр Павлович (1895 –1975). Фото с сайта: http://www.prometeus.nsc.ru/ elibrary/2007pers/050-051.ssi

Гипотезу об образовании Солнца и планет из холодной газово-пылевой туманности развивали В. Г. Фесенков, А. П. Виноградов и др. В настоящее время эта гипотеза имеет наибольшее число сторонников среди астрофизиков. Ее сторонники считают, что формирование Солнечной системы началось с газо-пылевого облака, располагавшегося в экваториальной плоскости нашей Галактики. Облако состояло в основном из водорода, гелия, азота, кислорода, паров воды, метана и углерода, а также из пылинок в виде окислов кремния, магния и железа. Газы и пылинки конденсировались, образуя звезду и планеты.

Температура облака в то время была –220°С. Вначале облако было однородным, а затем в нем стали появляться сгущения (но почему, – гипотеза не объясняет; А. Г.), главным образом за счет гравитационного сжатия (но что сжимало газ и пыль? А. Г. ). В итоге вещество в облаке стало разогреваться и дифференцироваться путем разделения химических элементов и их соединений в поле силы тяжести (но что создало это поле силы тяжести? А. Г. ). Так, астрофизик Л. Спитцер показал, что если масса облака в 10 –20 тыс. раз превышает массу Солнца, а плотность вещества в нем свыше 20 атомов в см кубическом, то такое облако под действием собственной массы начинает сжиматься. (Но таких плотных облаков в Галактике не обнаружено).

Однако как такое облако само собой образуется? Как оно сожмется до такого давления? Газ сжиматься может только при охлаждении. При этом он сначала превращается в жидкость, а потом переходит в твердую фазу. При нагревании такого твердого тела оно испаряется и снова превращается в облако. Так, например, ведут себя кометы по мере приближения к Солнцу. Они испаряются и теряют массу.

Астрофизики предполагают, что Протосолнце с протопланетным облаком образовалось около 6 млрд. лет тому назад. Вещество в протопланетном облаке располагалось сначала равномерно, а затем стало скучиваться в отдельных областях, из которых позднее и образовались звезды. Но эта гипотеза никак не объясняет, почему в однородном протопланетном облаке стали образовываться сгущения и скучивания.

Но если допустить, что вопреки законам физики газовое облако стало шаром, а шар сжался в звезду, то невозможно объяснить источник энергии этой звезды, который позволяет ей излучать частицы и электромагнитные волны. Ведь прежде чем начнется термоядерная реакция, в недрах облака-звезды температура должна подняться хотя бы до 20 миллионов градусов Кельвина. Если не появится другой не гравитационный источник энергии, то процесс излучения в результате сжатия звезды довольно быстро приведет к исчерпанию энергии, и такая звезда испарится и опять превратится в рыхлое облако, но светить не будет.

Однако процесс сжатия вопреки всем законам физики приводит к тому, что центральные области звезды разогреваются до очень высоких температур, давление в них становится настолько высоким, что начинается термоядерная реакция синтеза из ядер водорода ядер гелия. При этом выделяется много энергии, разогревающей газовый шар. Для протекания термоядерного синтеза необходима температура в несколько десятков миллионов градусов. Период, в течение которого звезда, сжимаясь из газового облака, достигнет состояния, когда в ее центральных областях начнут действовать термоядерные реакции, называется периодом сжатия.

После того, как в звезде весь водород превратится в гелий, она достигнет стадии красного гиганта – расширится. (Совершенно непонятно, почему при охлаждении звезда вдруг расширится, а не сожмется). Далее гипотеза утверждает, что теперь будет сжиматься звезда, состоящая уже из гелия. От этого сжатия температура в ее центре увеличится до 100 млн. градусов и более. (Весьма фривольное предположение!) Тогда начнется другая термоядерная реакция – образование ядер углерода из ядер гелия. Эта реакция также будет сопровождаться потерей массы и выделением энергии излучения. Температура звезды вновь возрастет, отчего сжатие звезды прекратится.

Эта гипотеза происхождения звезд из газовой материи встречается с серьезными трудностями: в Галактике слишком мало водорода, всего около 2% общей ее массы. Если бы звезды действительно образовывались из газа, то звездообразование в Галактике должно было бы быстро закончиться. Между тем, в галактиках, в том числе и в нашей, появляются новые молодые звезды – голубые гиганты и сверхгиганты.

Небулярные гипотезы Канта, Лапласа имеют существенный недостаток: они не объясняют, почему Солнце и планеты так неравномерно распределили между собой количество движения (момент количества движения): на долю Солнца приходится около 2% момента количества движения, а на долю планет – около 98%, хотя совокупная масса всех планет в 750 раз меньше массы Солнца.

Шмидт исходит в своей гипотезе из различного происхождения Солнца и планет. Но если быть последовательным до конца, то следовало бы предположить, что раздельно возникло не только Солнце и планеты, но имеют раздельное происхождение и все планеты, поскольку они также имеют различный удельный момент количества движения (количество движения на единицу массы). Если удельный момент количества движения Земли принять за 1, то планеты Солнечной системы будут иметь следующие удельные моменты количества движения (Левин Б.С. Происхождение Земли и планет):

Источник