Химический состав Вселенной постоянно меняется

Состав Вселенной — элементы, которые являются строительными блоками для каждого кусочка материи, постоянно меняется и постоянно развивается благодаря жизни и смерти звезд. Процесс формирования элементов при росте, взрывах, слияниях звезд, был подробно описан в обзорной статье, опубликованной 31 января в журнале Science.

«Во вселенной произошли некоторые очень интересные изменения. То есть ее периодическая таблица (общее количество элементов во Вселенной) сильно изменилась», — отметил Дженнифер Джонсон, профессор астрономии из Университета штата Огайо, автор статьи. «В течение 100 миллионов лет после Большого взрыва не было ничего, кроме водорода, гелия и лития. А потом мы начали получать углерод, кислород и действительно важные элементы».

Периодическая таблица помогает людям понять элементы Вселенной с 1860-х годов, когда русский химик Дмитрий Менделеев признал, что некоторые элементы обладают разными химическими свойствами и сформировал их в диаграмму — периодическую таблицу. Это химический способ организации элементов, помогающий ученым от начальной школы до лучших лабораторий мира понять, как материалы вокруг Вселенной способны собираються вместе.

Но, как давно известно ученым, периодическая таблица просто состоит из звездной пыли: большинство элементов периодической таблицы, от самого легкого водорода до более тяжелых элементов, таких как лоуренсий, возникли в звездах.

Таблица выросла, когда были открыты новые элементы (синтетические элементы), созданные в лабораториях по всему миру, но основы Менделеева в понимании атомного веса и строительных блоков Вселенной остались неизменны.

Нуклеосинтез — процесс создания нового элемента, начался с Большого взрыва, который произошел около 13,7 миллиардов лет назад. Самые легкие элементы Вселенной, водород и гелий, были первыми результатами Большого взрыва. Но более тяжелые элементы — почти все остальные элементы периодической таблицы, в значительной степени являются продуктами жизни и смерти звезд.

По данным Джонсона, звезды с большой массой, в том числе некоторые в созвездии Ориона, на расстоянии около 1300 световых лет от Земли, соединяют элементы гораздо быстрее, чем звезды с низкой массой. Эти грандиозные звезды сливают водород и гелий в углерод и превращают углерод в магний, натрий и неон. Звезды с большой массой умирают, взрываясь в сверхновые, выпуская элементы, от кислорода до кремния в пространство вокруг них.

Меньшие звезды с малой массой (звезды размером с наше Солнце) объединяют в своих ядрах водород и гелий. Этот гелий затем сливается с углеродом. Когда маленькая звезда умирает, она оставляет позади белую карликовую звезду. Белые карлики синтезируют другие элементы, когда они сливаются и взрываются. Взрывающийся белый карлик может отправить кальций или железо в окружающую его пропасть. Слияние нейтронных звезд может создать родий или ксенон. Подобно людям, звезды живут и умирают в разных временных масштабах и в результате этого возникают различные химические элементы, что со временем меняет состав Вселенной.

Источник

Вещество во Вселенной

Все вещества состоят из атомов, объединяющихся в разном количестве и сочетаниях. К настоящему времени на Земле обнаружено 92 типа атомов.

Они называются химическими элементами.Только представьте: почти все во Вселенной — звезды, Земля, растения, люди — состоит из одних первичных материалов! Они возникли очень давно. Насколько мы можем судить, это произошло вскоре после Большого взрыва, около 15 млрд лет назад, когда свет отделился от вещества, а Вселенная начала расширяться. Тогда возникли элементарные частицы, из которых и состоит известная нам материя.

Правильные ингредиенты

До этого Вселенная представляла собой своеобразную взрывчатую субстанцию. Описать это состояние невозможно даже в терминах современной физики. Не существовало ни времени, ни пространства в нашем понимании. Температура была бесконечно велика. Не было ни света, ни вещества как отдельных явлений.

Затем появились кварки, объединяясь, они образовали нейтроны (незаряженные частицы), протоны (положительно заряженные частицы) и электроны (отрицательно заряженные частицы). Из этих трех составляющих и сформировались атомы всех веществ.

В первые три минуты после Большого взрыва образовались наиболее легкие атомы. Простейший из них, атом водорода, состоит из протона и электрона. Атом дейтерия — разновидности водорода – имеет протон, нейтрон и электрон. Следующий по массе атом — атом гелия. Его ядро состоит из двух протонов и двух нейтронов, а оболочка — из двух электронов. Сразу после Большого взрыва в мире еще не было сложных структур. Но появились основные ингредиенты, из которых и образовалась Вселенная: примерно 90% водорода, около 10% гелия и немного лития.

Мечта алхимика

Под действием сил гравитации изначально неупорядоченное вещество постепенно собиралось в галактики, в которых те же силы гравитации привели к возникновению звезд. Ядро звезды работает как термоядерный реактор: там происходит реакция термоядерного синтеза — слияние ядер. В результате из водорода возникают другие элементы. Внутри звезды, как в огромном тигле, выплавляются атомы более сложных элементов. В ходе цепи реакций слияния ядер последовательно образуются углерод, кремний, железо и множество других химических элементов. После образования железа дальнейшее слияние ядер в такого рода реакциях уже невозможно. Более тяжелые элементы (в том числе один из самых тяжелых – уран) смогут возникнуть только в конце жизни звезды, во время взрыва сверхновой. Таким образом, в процессе звездной эволюции легкие — простые — элементы превращаются в более сложные и тяжелые.

Кажущаяся простота

В наши дни известно 117 элементов, из которых 92 обнаружены в природе (в атмосфере и составе земной коры). Упорядоченную систему элементов впервые построил в 1869 г. русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Но в то время ничего не было известно о строении атомов, и причины, определяющие порядок элементов и распределение их свойств в системе, были неясны. Поэтому периодическая система Менделеева носила скорее эмпирический характер. В 1922 г. более полную классификацию элементов составил датский ученый Нильс Бор. Сейчас известны и описаны, по-видимому, все встречающиеся в природе элементы.

Но наука не стоит на месте. Сегодня ученые пытаются разобраться уже в фундаментальных основах строения материи, исследуя еще более простые, чем химические элементы, ее составляющие, такие, как кварки, глюоны и бозоны. Современная стандартная модель строения материи предполагает существование 12 частиц, из которых состоит все вещество во Вселенной. Собственно, частиц 24, потому что у каждой есть античастица. Фотоны, из которых состоит свет, не имеют массы и, вероятно, являются одновременно частицами и античастицами.

Источник

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВСЕЛЕННОЙ

Химический состав Вселенной составляет по массе ¾ водорода и ¼ гелия. Все остальные элементы не превышают в составе Вселенной даже 1%. Тяжёлые элементы возникли во Вселенной гораздо позже, когда в результате термоядерных реакций «зажглись» звёзды, а при взрывах сверхновых звёзд они оказались выброшены в космическое пространство.

Что может ожидать Вселенную в будущем? Ответ на этот вопрос заключается в установлении средней плотности Вселенной. Современное значение плотности равно 10 -29 г/см 3 , что составляет 10 -5 атомных единиц массы в 1 см 3 . Чтобы представить такую плотность, надо 1 г вещества распределить по кубу со стороной 40 тыс.км!

Если средняя плотность будет равна или несколько ниже критической плотности, Вселенная будет только расширяться, если же средняя плотность будет выше критической, то расширение Вселенной со временем прекратиться и она начнёт сжиматься, возвращаясь к сингулярному состоянию.

Спустя примерно 1 млрд. лет после Большого взрыва, в результате сжатия огромных газовых облаков стали формироваться звёзды и галактики – скопления миллионов звёзд. Любая звезда формируются в результате коллапса космического облака газа и пыли. Когда сжатие в центре структуры приведёт к очень высоким температурам, в центре «сгустка» начинаются ядерные реакции, т.е. превращение водорода в гелий с выделением огромной энергии, в результате излучения которой звезда светится. Гелий впоследствии превращается в углерод.

ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Земля – часть Вселенной и наша Солнечная система одна их 100 млд. звезд в звездной Галактике, имеющей возраст около 12 млд. лет. Возраст Солнечной системы, к которой принадлежит Земля около 6 млд. лет.

Планет в солнечной системе девять. К планетам земного типа относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс, к внешним планетам – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Радиус Солнечной системы 5,917 млрд. км (от Земли до Солнца 149, 509 млн. км).

Планеты земного типа относительно плотные, но обладают сравнительно небольшими размерами и массой. Меркурий лишён атмосферы, на остальных планетах этого типа она есть, причём на Марсе атмосфера близка земной.

Внешние планеты имеют огромные размеры и массу, но отличаются сравнительно небольшой плотностью. Атмосферы этих планет состоят, главным образом, из метана и аммиака.

И так Солнце. Его масса 99.87% от массы системы. Крупнейшая из планет Юпитер имеет массу 0,1% от массы системы. Солнце – плазменный шар (водород 90% и гелий 10%) с температурой поверхности около 5600 0 . Все тела Системы связаны с Солнцем силой гравитационного притяжения и поэтому оказывают влияние друг на друга. Громадная масса Солнца и лучистая энергия его оказывает большое влияния на многие геологические процессы как на внутреннее ядро, так и на каменную оболочку Земли.

Вопросы происхождения Солнечной системы и Земли в процессе развития геологической мысли оставались в центре внимания ученых. Согласно воззрениям немецкого философа И.Канта образование звезд и Солнца произошло под воздействием сил притяжения. П.Лапласразвил его теорию, обогатив ее вращательным движением частиц материи в разреженной и раскаленной газообразной туманности. По гипотезе Канта – Лапласа сгустки материи образовали зародыши планет. Постепенно охлаждаясь планеты, как и Земля охлаждалась и деформировалась. Эта достаточно прогрессивная идея с развитием астрономических исследований позднее оказалась неудовлетворительной.

Гипотеза О.Ю.Шмидта предполагала образование планетарной системы путем прохождения Солнца через рой метеоров и космической пыли. Радиоактивный распад, гравитационные, магнитные и другие процессы способствовали консолидации, разогреванию и в дальнейшем охлаждению планет – спутников. Однако и эта теория не объясняла эволюцию планетарной системы, это были «приемыши», а не «дети» Солнца.

Советский астроном В.Г. Фесенков предложил, что Солнечная система образовалась в результате уплотнения газо–пылевой материи принципиально похожих на спиральные галактики.

В одном правы все гипотезы: формирование современного оболочечного строения Земли и других планет связывается процессами гравитационной дифференциации первоначально однородного вещества.

Источник

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВСЕЛЕННОЙ

А.Г.Иванов

Геология

Пермского национального исследовательского

Раздел 1 (мод. 1). ГЕОЛОГИЯ И ЕЕ СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ

Лекция 1. Введение

Вопросы лекции:

1. Связь геологии и литологии с другими науками.

2. Краткая история геологии и литологии.

Геология –наука о Земле (греч. Ge — Земля, logos –учение). В недалёком прошлом, до конца 19 века, геология представляла единую науку о происхождении Земли и её твердых наружных оболочек, их составе, историческом развитии, внутреннем строении и об органическом мире. Громадный интерес к Земле, связанный с необходимостью поисков сырья для бурно развивающейся промышленности, привёл к быстрому росту геологических знаний. В геологии стали обособляться, а затем превратились в самостоятельные науки разделы о составе Земли, её истории, рельефе, органическом мире и другие. Перечислим эти науки.

Литология – наука о составе, структуре, текстуре и происхождении осадочных пород. Современная литология состоит из трёх частей. Первая – охватывает методы и приёмы полевых и лабораторных исследований. Вторая – в объёме петрографии осадочных горных пород изучает минеральный и химический состав, структуру и текстуру пород. Третья часть, седиментологическая, анализирует общий ход и закономерности осадочного процесса.

Геохимия – наука о химическом составе Земли, законах распространенности и распределения в ней химических элементов и их миграция.

Минералогия –наука о минералах, химических соединениях элементов, образующих основу твёрдой оболочки Земли.

Кристаллография– наука о кристаллической форме минералов. Эта наука неразрывно связана с минералогией.

Петрография – наука, которая изучает горные породы, образовавшиеся в геологических процессах внутри Земли.

Геофизика –наука о физических свойствах Земли и веществ, их которых она состоит.

Инженерная геология –отрасль геологии, изучающая физические свойства горных пород в связи с инженерной деятельностью человека.

Геология полезных ископаемых –раздел геологии, изучающий условия образования и закономерности распространения месторождений полезных ископаемых.

Гидрогеология –наука о подземных водах, их качестве, распространении, передвижениях и местах возможной добычи.

Геотектоника –наука о строении, движениях деформациях и развитии твёрдых наружных оболочек Земли в связи с её развитием в целом.

Структурная геология —наука о формах залегания горных работ, причинах их возникновения и истории развития.

Палеонтология –наука, изучающая по ископаемым остаткам животный и растительный мир прошлых геологических эпох.

Все перечисленные геологические науки теснейшим образом связаны с естественными – химией, физикой, биологией и математикой.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИИ

Многовековая история геологии началась вместе с появление человека.

Первые понятия о геологии возникли в глубокой древности, с тех пор когда человек впервые взял в руки камень, сделал первый каменный топор, наконечник к метательному оружию…

Несмотря на то, что геология была вначале своего пути, уже тогда определились направления во взглядах на развитие Земли.

1. Катастрофизм– система взглядов, по которым развитие Земли представляет ряд катастроф. Это извержение вулканов, землетрясения, падение метеоритов, наводнения – всё это главные события, которые меняют облик Земли.

2. Нептунизм – (Нептун – бог моря древних греков) – учение, по которому всё на Земле образовалось из воды.

3. Плутонизм– (Плутон в греческой мифологии – бог подземного царства) — направление во взглядах на развитие Земли, связанное исключительно с её недрами.

Однако временем возникновения геологии как науки принято считать вторую половину 18 века – период зарождения и бурного развития горнодобывающей промышленности.

В России это выразилось в интенсивном накоплении геологических знаний прикладного значения по месторождениям железных и медных руд, серебро-свинцовых месторождений на Урале, Алтае и в Забайкалье, самородной серы на Украине, цветных камней на Урале.

Основоположником обобщения геологических знаний в России стал М. Ломоносов, а в Западной Европе – Д. Геттон и А.Г. Вернер.

М. Ломоносов, обобщая разрозненные знания по минералогии, горному делу, физики и химии природных явлений выдвинул идеи формирования земной поверхности за счёт взаимодействия внутренних и внешних сил, рассчитал мощность земной коры, объяснил происхождение минералов и горных пород.

Наблюдения за палеонтологическими остатками в коллекциях, поступивших с территории Европейской России позволили заложить основы метода актуализма (все явления прошлого протекали так же, как протекают аналогичные явления сейчас) «О слоях земных». В этой работе он заложил основные идеи эволюционной теории, которые позднее были развиты английским учёным Ч. Лайелем. Великий М.Ломоносов своими трудами заложил фундамент геологического учения, на котором в дальнейшем росло здание геологической науки.

Академические исследования впервые выявили первостепенную роль тщательных полевых исследований. Таким образом, был решён в пользу «плутонистов» спор о первопричине геологических процессов. На отрицании идей «катастрофистов» геологи-эволюционоисты на рубеже 18-19 веков подготовили почву для развития исторической и динамической геологии.

Российский академик П.С. Паллас, саксонец А.Г. Вернер, немецкий учёный Л. Бух, англичанин Р.И. Мурчисон в результате сбора и анализа большого количества материала к 1850 году создали предпосылки для возникновения науки геотектоники.Учение о «мобильных» геосинклиналях и «стабильных» платформах развивалось в то время Дж.Холлом, Дж. Дэном, А.П. Карпинским и др.

В это же время в геологии широкое применение находят методы физики, оптики, математики.

Г.Сорби и Г.Розенбуш применили оптический микроскоп для изучения горных пород. Е.С. Фёдоров изобрёл универсальный столик для измерения оптических свойств минералов. Д. Пратт и Дж. Эри положили начало использованию геофизических данных. Они разработали теорию изостазии (1855), согласно которой земная кора почти повсюду находится в гравитационном равновесии.

Успехи геологического картирования во второй половине 19 века создали предпосылки для геологических обобщений по отдельным районам , странам и континентам. В 1875 году была создана международная организация геологов – Международный геологический конгресс (МГК), где на сессиях обсуждались итоги геологического исследования, разрабатывались принципы международного сотрудничества по унификации геологических карт, номенклатуре горных пород, стратиграфических подразделений и др.

В России 1882 году был создан Геологический комитет, планирующий и руководивший геологическими исследованиями на территории России. Возглавлял этот комитет А.П. Карпинский.

С именем И. Мушкетова связаны исследования Средней Азии. В.А. Обручев изучал Центральную Азию и Восточную Сибирь. Значительное место в изучении геохимии, систематизации минералов занимают такие известные учёные, как А.Е. Ферсман и В.И. Вернадский.

Огромное значение в истории геологии нефти и газа имеют работы И.М. Губкина. Им была дана положительная оценка перспектив нефтегазоносности Северного Кавказа, Урало-Поволжья и Западной Сибири.

Международные геологические конгрессы 1937 и 1984 годов в СССР свидетельствуют о росте авторитета Советской геологической науки.

Большую роль в геологических исследованиях сыграли Виноградов, Хаин, Страхов, Шатский и другие учёные.

Контрольные вопросы:

1. Перечислить основные направления во взглядах на развитие Земли.

2. В каком году была создана международная организация геологов – Международный геологический конгресс (МГК)?

3. В каком году в России был создан Геологический комитет?

Лекция 2. СТРОЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ.

СТРОЕНИЕ НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ

Вопросы к лекции:

1. Образование Вселенной.

2. Химический состав Вселенной.

3. Земля как планета солнечной системы.

4. Форма и размер Земли.

5. Строение Земли. Земная поверхность.

6. Методы изучения внутреннего строения Земли.

7. Внешние и внутренние геосферы Земли.

8. Возникновение земной коры.

Объектом изучения геологии является планета Земля. Для изучения её необходимы знания и о других планетах, звёздах, галактиках, так как все они находятся в определённом взаимодействии начиная с момента их появления во Вселенной. Поэтому наша планета представляет собой лишь частицу космического пространства.

ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

Вселенная возникла около 18-20 млрд. лет назад. До этого времени всё её вещество находилось в условиях больших температур и плотностей, которые современная физика не в состоянии описать. Такое состояние вещества называется «сингулярным». Теория расширяющейся Вселенной, или «Большого Взрыва», впервые была создана в России А.А. Фридманом в 1922 году. Суть теории: вещество, находящееся в сингулярном состоянии, подверглось внезапному расширению, которое в общих чертах можно уподобить взрыву. Вечно возникающий вопрос « А что же было до Большого взрыва», по мнению английского физика С. Хогинса, носит метафизический характер. Предыдущее состояние никак впоследствии не отразилось на нынешней Вселенной.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВСЕЛЕННОЙ

Химический состав Вселенной составляет по массе ¾ водорода и ¼ гелия. Все остальные элементы не превышают в составе Вселенной даже 1%. Тяжёлые элементы возникли во Вселенной гораздо позже, когда в результате термоядерных реакций «зажглись» звёзды, а при взрывах сверхновых звёзд они оказались выброшены в космическое пространство.

Что может ожидать Вселенную в будущем? Ответ на этот вопрос заключается в установлении средней плотности Вселенной. Современное значение плотности равно 10 -29 г/см 3 , что составляет 10 -5 атомных единиц массы в 1 см 3 . Чтобы представить такую плотность, надо 1 г вещества распределить по кубу со стороной 40 тыс.км!

Если средняя плотность будет равна или несколько ниже критической плотности, Вселенная будет только расширяться, если же средняя плотность будет выше критической, то расширение Вселенной со временем прекратиться и она начнёт сжиматься, возвращаясь к сингулярному состоянию.

Спустя примерно 1 млрд. лет после Большого взрыва, в результате сжатия огромных газовых облаков стали формироваться звёзды и галактики – скопления миллионов звёзд. Любая звезда формируются в результате коллапса космического облака газа и пыли. Когда сжатие в центре структуры приведёт к очень высоким температурам, в центре «сгустка» начинаются ядерные реакции, т.е. превращение водорода в гелий с выделением огромной энергии, в результате излучения которой звезда светится. Гелий впоследствии превращается в углерод.

ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Земля – часть Вселенной и наша Солнечная система одна их 100 млд. звезд в звездной Галактике, имеющей возраст около 12 млд. лет. Возраст Солнечной системы, к которой принадлежит Земля около 6 млд. лет.

Планет в солнечной системе девять. К планетам земного типа относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс, к внешним планетам – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Радиус Солнечной системы 5,917 млрд. км (от Земли до Солнца 149, 509 млн. км).

Планеты земного типа относительно плотные, но обладают сравнительно небольшими размерами и массой. Меркурий лишён атмосферы, на остальных планетах этого типа она есть, причём на Марсе атмосфера близка земной.

Внешние планеты имеют огромные размеры и массу, но отличаются сравнительно небольшой плотностью. Атмосферы этих планет состоят, главным образом, из метана и аммиака.

И так Солнце. Его масса 99.87% от массы системы. Крупнейшая из планет Юпитер имеет массу 0,1% от массы системы. Солнце – плазменный шар (водород 90% и гелий 10%) с температурой поверхности около 5600 0 . Все тела Системы связаны с Солнцем силой гравитационного притяжения и поэтому оказывают влияние друг на друга. Громадная масса Солнца и лучистая энергия его оказывает большое влияния на многие геологические процессы как на внутреннее ядро, так и на каменную оболочку Земли.

Вопросы происхождения Солнечной системы и Земли в процессе развития геологической мысли оставались в центре внимания ученых. Согласно воззрениям немецкого философа И.Канта образование звезд и Солнца произошло под воздействием сил притяжения. П.Лапласразвил его теорию, обогатив ее вращательным движением частиц материи в разреженной и раскаленной газообразной туманности. По гипотезе Канта – Лапласа сгустки материи образовали зародыши планет. Постепенно охлаждаясь планеты, как и Земля охлаждалась и деформировалась. Эта достаточно прогрессивная идея с развитием астрономических исследований позднее оказалась неудовлетворительной.

Гипотеза О.Ю.Шмидта предполагала образование планетарной системы путем прохождения Солнца через рой метеоров и космической пыли. Радиоактивный распад, гравитационные, магнитные и другие процессы способствовали консолидации, разогреванию и в дальнейшем охлаждению планет – спутников. Однако и эта теория не объясняла эволюцию планетарной системы, это были «приемыши», а не «дети» Солнца.

Советский астроном В.Г. Фесенков предложил, что Солнечная система образовалась в результате уплотнения газо–пылевой материи принципиально похожих на спиральные галактики.

В одном правы все гипотезы: формирование современного оболочечного строения Земли и других планет связывается процессами гравитационной дифференциации первоначально однородного вещества.

Форма и размер Земли.

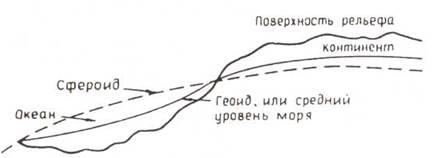

Под фигурой или формой Земли понимают форму его твердого тела, образованную поверхность материков и дном морей и океанов. Упрощенная форма Земли — это эллипсоид вращения илисфероид, с разницей радиусов 21,4 км. Более сложная форма Земли, полученная мысленным продолжением поверхности Мирового океана под континенты, получила название геоид(рис.1).

|

Рис.1. Поверхность рельефа, сфероид и геоид.

Поверхность геоида принимается базовой при отсчете высот в топографии, геодезии, маркшейдерии. Расхождение между геоидом и сфероидом достигают ±160 м. Полярный радиус Земли 6356,8 км; экваториальный – 6378,2 км. Такое небольшое отличие формы Земли от шара позволяет считать Землю со средним радиусом 6371 км.

Источник