Химический состав вселенной.

Химический состав космических тел

Объекты космохимии представлены звездами (95 % массы вещества Вселенной), газовыми и пылевидными туманностями, межзвездным газом, рассеянной космической пылью, планетами, кометами, метеоритами, нейтронами, протонами, электронами, кварками. Они сгруппированы в галактики, которых насчитывается около 1500. По форме преобладают спиральные галактики (61 %), реже встречаются линзовидные (22 %), эллиптические (13 %), неправильные (4 %). В нашей галактике насчитывается около 1011 звезд. Планета Земля находится в одном из рукавов спирали.

Химический состав космических тел отражает сложные пути их эволюции и определяется рядом физических и химических факторов: образованием и преобразованием атомов во времени; распределением атомов под влиянием космических причин (тяготение, световое давление, электромагнитные поля и др.); физико-химическим перераспределением групп атомов, электронов, молекул.

Кларки солнечной атмосферы принято относить к кларкам космоса, которые рассчитывают на 106 атомов Si или Н. В спектре солнечной атмосферы открыто более 70 элементов с преобладанием Н (70 % по массе), Не (28), на долю остальных приходится 2 %. Очень мало тяжелых элементов после железа. Согласно Л. Аллерому и Дж. Россу (1976), для 13 элементов получены следующие данные: H – 106 % , He – 6,3 ·104, O – 6,9 ·102, C – 4,2 ·102, N – 87, Si – 45, Mg – 40, Ne – 37, Fe – 32, S – 16, Ca – 2,2, Ni – 1,9, Ar – 1,0 %. При давлении в центре звезды 1016 Па и температуре 107 К вещество состоит из свободных ядер и электронов (ионизированная водородно-гелиевая плазма).

Солнце представляет собой водородно-гелиевый раскаленный шар с плотностью 1,41 г/см3, который каждую минуту теряет 240 млн т массы путем излучения. Каждый квадратный сантиметр его поверхности излучает 375 859,48 Дж/мин. Отличие по химическому составу поверхности и глубинных частей незначительное. Состав Солнца по углероду и инертным газам близок к составу Земли, что указывает на генетическое единство всех тел солнечной системы.

Газовые туманности состоят из сильно разреженных газов, пред- ставляющих собой извержения из звездной материи. Космические лучи – это поток частиц и атомных ядер очень высокой энергии, состоящих в основном из протонов p (90 %). Многие космические частицы обладают электрическим зарядом, поэтому отклоняются магнитном полем планеты. С ростом магнитной жесткости частицы будут глубже проникать в магнитное поле. В земной атмосфере они образуют вторичное излучение, в котором встречаются все элементарные частицы с высокой проникающей способностью.

Космические частицы – по сравнению с Солнечной системой беднее Н, Не, Li, Be, B, но богаче тяжелыми металлами. За сутки на поверхность Земли поступает до 100 т космической пыли, метеоритов. Метеориты – обломки космической материи. Изотопный состав по C, O, Si, Cl, Fe, Ni, Co, K, Cu, Ga, U такой же, как изотопный состав этих элементов земного происхождения. Различие в изотопах по некоторым редким элементам и инертным газам (He, Ne, Kr, Xe) образуется из-за облучения метеоритов космическими лучами. По составу метеориты бывают металлические (Fe, Ni), силикатные (Si, Al), сульфидные (FeS и др.). Самые распространенные каменные (аэролиты) метеориты (90 %). Среди каменных преобладают хондриты, для силикатной части которых характерны «хондры» – шарики диаметром около одного миллиметра из стекла или нераскристализованного материала. Средний состав хондритов следующий: O (33,24 %), Fe (27,24), Si (17,19), Mg (14,29), S (1,93), Ni (1,64), Ca (1,27), Al (1,22), Na (0,64), Cr (0,29), Mn (0,25), P (0,11), K (0,08 %).

Планеты солнечной системы

Геохимия планет изучена недостаточно. Лишь во второй половине XX в. наблюдения за планетами с Земли дополняются информацией со спутников и межпланетных станций.

Планеты отличаются по размеру, плотности, массе, расстоянию от Солнца и другим параметрам. Они делятся на две группы: внут ренние (Меркурий, Венера, Земля, Марс) и внешние (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Их разделяет кольцо астероидов между Марсом и Юпитером. По мере удаления от Солнца планеты, вплоть до Земли, увеличиваются и становятся более плотными (3,3–3,5 г/см3), а внеш- ние планеты уменьшаются, начиная с Юпитера, и менее плотные (0,71–2,00 г/см3).

Во внутренних планетах выделяются силикатная и металлическая фаза, последняя выражена у Меркурия (62 %). Чем ближе к Солнцу планета, тем больше она содержит металлического железа. Внешние планеты сложены газовыми компонентами (Н, Не, СН4, NH3 и др.).

Меркурий. Ось вращения перпендикулярна плоскости его орбиты, поэтому времена года отсутствуют. Период вращения вокруг оси совпадает с периодом вращения вокруг Солнца. Меркурий повернут од ной стороной к нему. Поверхность покрыта кратерами. Имеются узкие и длинные хреб ты. Кора андезитовая, как на Луне, возраст 3,9–4,4 млрд лет. Ядро массивное металлическое с радиусом, равным 3/4 радиуса планеты. Атмосфера разреженная и содержит О, Na, He, K. В нее заходят газовые струи от Солнца, состоящие из Н и Не. Из-за высокой температуры на освещенной стороне горные породы выделяют в атмосферу натрий.

Венера вращается в противоположную сторону, по сравнению с Землей. Сила тяжести почти такая же, как на Земле. Отсутствует смена времен года. По размерам, плотности, а также давлению и температуре на высоте 50 км она сходна с Землей, а солнечной энергии получает в два раза больше. Атмосфера состоит из СО2 (96,5 %), N2 (3,4) вулканического происхождения, около 0,1 % приходится на H 2, O2, H2O, CO, COS, SO2, S2, H2S, SF6, HCl, HF, Ne, Ar, Kr, Xe. Предположительно облака состоят из паров и капелек серной кислоты. В наэлектризованной атмосфере зарегистрировано 50 молний в секунду в одном месте. Атмосферное давление в 100 раз выше земного. На высоте облаков атмосфера планеты вращается со скоростью 100 км/с, ниже 10 км – 1 м/с, на поверхности – не более 1 м/с, но эта скорость валит с ног из-за высокой плотности. Господствует западное направ ление ветра. Дневное освещение аналогично пасмурному дню. Поверхностный грунт состоит на 50 % из SiO2. В нем отождествлены элементы Al, Mg, Ca, Fe, K, Mn, Ti, S, Cl, U. Породы близкие к гранитоидам. Горы занимают 8 % всей поверхности, максимальная высота до 11 км (г. Максвелла). Преобладает низменная и волнистая равнина с множеством кратеров диаметром до 280 км, плоскогорья на высотах примерно 3500 м.

Луна – спутник Земли. Поворот вокруг оси совпадает с поворотом вокруг Земли (27,3 суток). Атмосфера отсутствует. На поверхности реголит (пыль) мощностью до нескольких метров. Реголит состоит из осколков магматических пород, шлакообразных частиц и застывших капель расплавленной магмы, спекшихся друг с другом и образовавших губчатую массу. «Материки» занимают 85 %, «моря» (пониженные места) 15 % и представлены базальтовой породой. Химический состав отражает высокотемпературные условия его образования. Исследованные породы изверженные, они кристаллизовались при температуре 1210–1060 °С с силикатного расплава, обогащенного железом. Ведущие минералы: пироксен, плагиоклаз, ильменит, оливин. В породах среди O, Si, Fe, Ca, Mg, Al, Ti повышенное количество Fe, Ti, Zr и редких земель. Выделяются элементы группы железа (V, Cr, Mn, Co, Ni), молибдена (Y, Zr, Nb, Ta).

Марс обращается вокруг Солнца против хода часовой стрелки и каждые 780 дней находится на минимальном расстоянии (противостояние) с Землей – 55 млн км, на максимальном 102 млн км. Ось вращения наклонена к плоскости орбиты под углом 65 °. Атмосфера разреженная, давление в 160 раз меньше, чем на поверхности Земли. У полюсов облака голубые и состоят из СО2, небо тускло- розового цвета. Атмосфера состоит из СО2 на 95 %, по другим источникам – на 75 и 50 %, N2 (2,5), Ar (1,6), O2 (0,1–0,4), CO (0,06), Н2О (0,03 %), очень мало Ne, Kr, Xe. Имеются пары воды, аэрозоли образуются за счет пылевых бурь. Лед состоит из СО2 и частично Н2О. Ядро малое (5–9 % массы планеты), литосфера мощная. Выделяют древнюю кратерированную кору и базальтовые «моря» в депрессиях. В грунте Марса содержится Fe – 12–14 %, Si – до 20, Ca – 4, Al – 2–4, Mg – 5, S – 3 %, а также другие элементы.

Юпитер – самая большая планета Солнечной системы и близкая по размерам (в 10 раз меньше диаметра Солнца) и массе к небольшой звезде, имеет низкую плотность. В атмосфере образуются неподвижные вихревые образования и оглушительные раскаты грома и молнии. Атмосфера на 90 % состоит из Н2 и на 10 % из Не с незначительной примесью метана, аммиака, воды. Вокруг планеты имеются мощные пояса заряженных частиц. Характерны полярные сияния и мощные радиоизлучения в виде шумов. Поверхность представлена металлическим водородом (80 %) в твердой фазе и гелием (20 %). На глубине 0,02 радиуса планеты находится жидкий слой молекулярного водорода. Ядро Юпитера железосиликатное.

Сатурн уступает Юпитеру по массе и размерам с самой низкой плотностью (0,71 г/см3) среди планет. Имеет 17 спутников. Толщина всех колец вокруг планеты 2 км. Это камни, покрытые льдом в поперечнике до 10 м, ширина всех колец 400 тыс. км. Атмосфера состоит из водорода (97 %) и гелия (3 %), аммиака, метана, этана и ацетилена. Скорость ветра достигает 1800 км/ч, что в 20 раз больше штормового ветра на Земле. Мощность газовой атмосферы 1000 км. Поверхность представлена океаном из Н2 и Не. Ядро расплавленное силикатно-металлическое.

Уран и Нептун по химическому составу сходны с Юпитером и Сатурном. Уран движется в Солнечной системе лежа на боку, и ось вращения лежит почти в плоскости его орбиты. Атмосферы планет состоят из водорода (80–83 %), гелия (15–18), метана (3), аммиака, этана, ацетилена, воды. Отмечены перистые облака из метана, которые придают голубой цвет планетам. Недра этих планет на 20 % состоят из Не и Н2, на 80 % из более тяжелого вещества железо-силикатного состава.

Источник

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВСЕЛЕННОЙ

А.Г.Иванов

Геология

Пермского национального исследовательского

Раздел 1 (мод. 1). ГЕОЛОГИЯ И ЕЕ СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ

Лекция 1. Введение

Вопросы лекции:

1. Связь геологии и литологии с другими науками.

2. Краткая история геологии и литологии.

Геология –наука о Земле (греч. Ge — Земля, logos –учение). В недалёком прошлом, до конца 19 века, геология представляла единую науку о происхождении Земли и её твердых наружных оболочек, их составе, историческом развитии, внутреннем строении и об органическом мире. Громадный интерес к Земле, связанный с необходимостью поисков сырья для бурно развивающейся промышленности, привёл к быстрому росту геологических знаний. В геологии стали обособляться, а затем превратились в самостоятельные науки разделы о составе Земли, её истории, рельефе, органическом мире и другие. Перечислим эти науки.

Литология – наука о составе, структуре, текстуре и происхождении осадочных пород. Современная литология состоит из трёх частей. Первая – охватывает методы и приёмы полевых и лабораторных исследований. Вторая – в объёме петрографии осадочных горных пород изучает минеральный и химический состав, структуру и текстуру пород. Третья часть, седиментологическая, анализирует общий ход и закономерности осадочного процесса.

Геохимия – наука о химическом составе Земли, законах распространенности и распределения в ней химических элементов и их миграция.

Минералогия –наука о минералах, химических соединениях элементов, образующих основу твёрдой оболочки Земли.

Кристаллография– наука о кристаллической форме минералов. Эта наука неразрывно связана с минералогией.

Петрография – наука, которая изучает горные породы, образовавшиеся в геологических процессах внутри Земли.

Геофизика –наука о физических свойствах Земли и веществ, их которых она состоит.

Инженерная геология –отрасль геологии, изучающая физические свойства горных пород в связи с инженерной деятельностью человека.

Геология полезных ископаемых –раздел геологии, изучающий условия образования и закономерности распространения месторождений полезных ископаемых.

Гидрогеология –наука о подземных водах, их качестве, распространении, передвижениях и местах возможной добычи.

Геотектоника –наука о строении, движениях деформациях и развитии твёрдых наружных оболочек Земли в связи с её развитием в целом.

Структурная геология —наука о формах залегания горных работ, причинах их возникновения и истории развития.

Палеонтология –наука, изучающая по ископаемым остаткам животный и растительный мир прошлых геологических эпох.

Все перечисленные геологические науки теснейшим образом связаны с естественными – химией, физикой, биологией и математикой.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИИ

Многовековая история геологии началась вместе с появление человека.

Первые понятия о геологии возникли в глубокой древности, с тех пор когда человек впервые взял в руки камень, сделал первый каменный топор, наконечник к метательному оружию…

Несмотря на то, что геология была вначале своего пути, уже тогда определились направления во взглядах на развитие Земли.

1. Катастрофизм– система взглядов, по которым развитие Земли представляет ряд катастроф. Это извержение вулканов, землетрясения, падение метеоритов, наводнения – всё это главные события, которые меняют облик Земли.

2. Нептунизм – (Нептун – бог моря древних греков) – учение, по которому всё на Земле образовалось из воды.

3. Плутонизм– (Плутон в греческой мифологии – бог подземного царства) — направление во взглядах на развитие Земли, связанное исключительно с её недрами.

Однако временем возникновения геологии как науки принято считать вторую половину 18 века – период зарождения и бурного развития горнодобывающей промышленности.

В России это выразилось в интенсивном накоплении геологических знаний прикладного значения по месторождениям железных и медных руд, серебро-свинцовых месторождений на Урале, Алтае и в Забайкалье, самородной серы на Украине, цветных камней на Урале.

Основоположником обобщения геологических знаний в России стал М. Ломоносов, а в Западной Европе – Д. Геттон и А.Г. Вернер.

М. Ломоносов, обобщая разрозненные знания по минералогии, горному делу, физики и химии природных явлений выдвинул идеи формирования земной поверхности за счёт взаимодействия внутренних и внешних сил, рассчитал мощность земной коры, объяснил происхождение минералов и горных пород.

Наблюдения за палеонтологическими остатками в коллекциях, поступивших с территории Европейской России позволили заложить основы метода актуализма (все явления прошлого протекали так же, как протекают аналогичные явления сейчас) «О слоях земных». В этой работе он заложил основные идеи эволюционной теории, которые позднее были развиты английским учёным Ч. Лайелем. Великий М.Ломоносов своими трудами заложил фундамент геологического учения, на котором в дальнейшем росло здание геологической науки.

Академические исследования впервые выявили первостепенную роль тщательных полевых исследований. Таким образом, был решён в пользу «плутонистов» спор о первопричине геологических процессов. На отрицании идей «катастрофистов» геологи-эволюционоисты на рубеже 18-19 веков подготовили почву для развития исторической и динамической геологии.

Российский академик П.С. Паллас, саксонец А.Г. Вернер, немецкий учёный Л. Бух, англичанин Р.И. Мурчисон в результате сбора и анализа большого количества материала к 1850 году создали предпосылки для возникновения науки геотектоники.Учение о «мобильных» геосинклиналях и «стабильных» платформах развивалось в то время Дж.Холлом, Дж. Дэном, А.П. Карпинским и др.

В это же время в геологии широкое применение находят методы физики, оптики, математики.

Г.Сорби и Г.Розенбуш применили оптический микроскоп для изучения горных пород. Е.С. Фёдоров изобрёл универсальный столик для измерения оптических свойств минералов. Д. Пратт и Дж. Эри положили начало использованию геофизических данных. Они разработали теорию изостазии (1855), согласно которой земная кора почти повсюду находится в гравитационном равновесии.

Успехи геологического картирования во второй половине 19 века создали предпосылки для геологических обобщений по отдельным районам , странам и континентам. В 1875 году была создана международная организация геологов – Международный геологический конгресс (МГК), где на сессиях обсуждались итоги геологического исследования, разрабатывались принципы международного сотрудничества по унификации геологических карт, номенклатуре горных пород, стратиграфических подразделений и др.

В России 1882 году был создан Геологический комитет, планирующий и руководивший геологическими исследованиями на территории России. Возглавлял этот комитет А.П. Карпинский.

С именем И. Мушкетова связаны исследования Средней Азии. В.А. Обручев изучал Центральную Азию и Восточную Сибирь. Значительное место в изучении геохимии, систематизации минералов занимают такие известные учёные, как А.Е. Ферсман и В.И. Вернадский.

Огромное значение в истории геологии нефти и газа имеют работы И.М. Губкина. Им была дана положительная оценка перспектив нефтегазоносности Северного Кавказа, Урало-Поволжья и Западной Сибири.

Международные геологические конгрессы 1937 и 1984 годов в СССР свидетельствуют о росте авторитета Советской геологической науки.

Большую роль в геологических исследованиях сыграли Виноградов, Хаин, Страхов, Шатский и другие учёные.

Контрольные вопросы:

1. Перечислить основные направления во взглядах на развитие Земли.

2. В каком году была создана международная организация геологов – Международный геологический конгресс (МГК)?

3. В каком году в России был создан Геологический комитет?

Лекция 2. СТРОЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ.

СТРОЕНИЕ НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ

Вопросы к лекции:

1. Образование Вселенной.

2. Химический состав Вселенной.

3. Земля как планета солнечной системы.

4. Форма и размер Земли.

5. Строение Земли. Земная поверхность.

6. Методы изучения внутреннего строения Земли.

7. Внешние и внутренние геосферы Земли.

8. Возникновение земной коры.

Объектом изучения геологии является планета Земля. Для изучения её необходимы знания и о других планетах, звёздах, галактиках, так как все они находятся в определённом взаимодействии начиная с момента их появления во Вселенной. Поэтому наша планета представляет собой лишь частицу космического пространства.

ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

Вселенная возникла около 18-20 млрд. лет назад. До этого времени всё её вещество находилось в условиях больших температур и плотностей, которые современная физика не в состоянии описать. Такое состояние вещества называется «сингулярным». Теория расширяющейся Вселенной, или «Большого Взрыва», впервые была создана в России А.А. Фридманом в 1922 году. Суть теории: вещество, находящееся в сингулярном состоянии, подверглось внезапному расширению, которое в общих чертах можно уподобить взрыву. Вечно возникающий вопрос « А что же было до Большого взрыва», по мнению английского физика С. Хогинса, носит метафизический характер. Предыдущее состояние никак впоследствии не отразилось на нынешней Вселенной.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВСЕЛЕННОЙ

Химический состав Вселенной составляет по массе ¾ водорода и ¼ гелия. Все остальные элементы не превышают в составе Вселенной даже 1%. Тяжёлые элементы возникли во Вселенной гораздо позже, когда в результате термоядерных реакций «зажглись» звёзды, а при взрывах сверхновых звёзд они оказались выброшены в космическое пространство.

Что может ожидать Вселенную в будущем? Ответ на этот вопрос заключается в установлении средней плотности Вселенной. Современное значение плотности равно 10 -29 г/см 3 , что составляет 10 -5 атомных единиц массы в 1 см 3 . Чтобы представить такую плотность, надо 1 г вещества распределить по кубу со стороной 40 тыс.км!

Если средняя плотность будет равна или несколько ниже критической плотности, Вселенная будет только расширяться, если же средняя плотность будет выше критической, то расширение Вселенной со временем прекратиться и она начнёт сжиматься, возвращаясь к сингулярному состоянию.

Спустя примерно 1 млрд. лет после Большого взрыва, в результате сжатия огромных газовых облаков стали формироваться звёзды и галактики – скопления миллионов звёзд. Любая звезда формируются в результате коллапса космического облака газа и пыли. Когда сжатие в центре структуры приведёт к очень высоким температурам, в центре «сгустка» начинаются ядерные реакции, т.е. превращение водорода в гелий с выделением огромной энергии, в результате излучения которой звезда светится. Гелий впоследствии превращается в углерод.

ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Земля – часть Вселенной и наша Солнечная система одна их 100 млд. звезд в звездной Галактике, имеющей возраст около 12 млд. лет. Возраст Солнечной системы, к которой принадлежит Земля около 6 млд. лет.

Планет в солнечной системе девять. К планетам земного типа относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс, к внешним планетам – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Радиус Солнечной системы 5,917 млрд. км (от Земли до Солнца 149, 509 млн. км).

Планеты земного типа относительно плотные, но обладают сравнительно небольшими размерами и массой. Меркурий лишён атмосферы, на остальных планетах этого типа она есть, причём на Марсе атмосфера близка земной.

Внешние планеты имеют огромные размеры и массу, но отличаются сравнительно небольшой плотностью. Атмосферы этих планет состоят, главным образом, из метана и аммиака.

И так Солнце. Его масса 99.87% от массы системы. Крупнейшая из планет Юпитер имеет массу 0,1% от массы системы. Солнце – плазменный шар (водород 90% и гелий 10%) с температурой поверхности около 5600 0 . Все тела Системы связаны с Солнцем силой гравитационного притяжения и поэтому оказывают влияние друг на друга. Громадная масса Солнца и лучистая энергия его оказывает большое влияния на многие геологические процессы как на внутреннее ядро, так и на каменную оболочку Земли.

Вопросы происхождения Солнечной системы и Земли в процессе развития геологической мысли оставались в центре внимания ученых. Согласно воззрениям немецкого философа И.Канта образование звезд и Солнца произошло под воздействием сил притяжения. П.Лапласразвил его теорию, обогатив ее вращательным движением частиц материи в разреженной и раскаленной газообразной туманности. По гипотезе Канта – Лапласа сгустки материи образовали зародыши планет. Постепенно охлаждаясь планеты, как и Земля охлаждалась и деформировалась. Эта достаточно прогрессивная идея с развитием астрономических исследований позднее оказалась неудовлетворительной.

Гипотеза О.Ю.Шмидта предполагала образование планетарной системы путем прохождения Солнца через рой метеоров и космической пыли. Радиоактивный распад, гравитационные, магнитные и другие процессы способствовали консолидации, разогреванию и в дальнейшем охлаждению планет – спутников. Однако и эта теория не объясняла эволюцию планетарной системы, это были «приемыши», а не «дети» Солнца.

Советский астроном В.Г. Фесенков предложил, что Солнечная система образовалась в результате уплотнения газо–пылевой материи принципиально похожих на спиральные галактики.

В одном правы все гипотезы: формирование современного оболочечного строения Земли и других планет связывается процессами гравитационной дифференциации первоначально однородного вещества.

Форма и размер Земли.

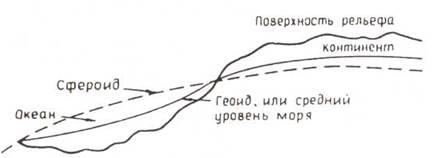

Под фигурой или формой Земли понимают форму его твердого тела, образованную поверхность материков и дном морей и океанов. Упрощенная форма Земли — это эллипсоид вращения илисфероид, с разницей радиусов 21,4 км. Более сложная форма Земли, полученная мысленным продолжением поверхности Мирового океана под континенты, получила название геоид(рис.1).

|

Рис.1. Поверхность рельефа, сфероид и геоид.

Поверхность геоида принимается базовой при отсчете высот в топографии, геодезии, маркшейдерии. Расхождение между геоидом и сфероидом достигают ±160 м. Полярный радиус Земли 6356,8 км; экваториальный – 6378,2 км. Такое небольшое отличие формы Земли от шара позволяет считать Землю со средним радиусом 6371 км.

Источник