Мокрое место: откуда в нашей вселенной вода.

Вода в вашем стакане древнее всего, что вы видели в жизни; большая часть ее молекул древнее самого Солнца. Она появилась вскоре после того, как зажглись первые звезды, и с тех пор космический океан подпитывается их термоядерными топками. В подарок от древних звезд Земле достался Мировой океан, а соседним планетам и спутникам — ледники, подземные озера и глобальные океаны Солнечной системы.

1. Большой взрыв

Водород почти так же стар, как сама Вселенная: его атомы появились, как только температура новорожденной Вселенной упала настолько, что смогли существовать протоны и электроны. С тех пор водород уже 14,5 млрд лет остается самым распространенным элементом Вселенной и по массе, и по числу атомов. Облака газа, состоящие в основном из водорода, заполняют весь космос.

«В 2011 году астрономы обнаружили в созвездии Персея молодую солнцеподобную звезду, извергавшую целые фонтаны воды. Ускоряясь в мощном магнитном поле звезды, молекулы H20 на скорости, в 80 раз больше скорости пулеметной пули, вырывались из недр звезды и, остывая, превращались в капли воды. Вероятно, такие выбросы молодых звезд — один из источников вещества, в том числе и воды, в межзвездном пространстве.»

2. Первые звезды

В результате гравитационного коллапса облаков водорода и гелия появились первые звезды, внутри которых начался термоядерный синтез и образовались новые элементы, в том числе кислород. Кислород и водород дали воду; первые ее молекулы могли сформироваться сразу после появления первых звезд — 12,7 млрд лет назад. В форме очень рассеянного газа она заполняет межзвездное пространство, охлаждая его и таким образом приближая рождение новых звезд.

«В 2011 году астрономы нашли самый большой космический резервуар с водой. Он обнаружился в окрестностях огромной и древней черной дыры в 12 млрд световых лет от Земли; воды в нем хватило бы, чтобы заполнить земные океаны 140 трлн раз! Но астрономов больше заинтересовало не количество воды, а ее возраст: ведь расстояние до облака указывает на то, что оно существовало, когда возраст Вселенной составлял одну десятую от нынешнего. А значит, уже тогда вода заполняла часть межзвездного пространства.»

Вода, присутствовавшая в породившем звезду облаке газа, переходит в вещество протопланетного диска и объектов, которые формируются из него, — планет и астероидов. В конце жизни самые массивные звезды взрываются сверхновыми, оставляя после себя туманности, в которых вспыхивают новые звезды.

Вода в Солнечной системе

Ученые полагают, что на Земле есть два хранилища воды. 1. На поверхности: пар, жидкость, лед. Океаны, моря, ледники, реки, озера, атмосферная влага, грунтовые воды, вода в живых клетках. Происхождение: вода комет и астероидов, бомбардировавших Землю 4,1−3,8 млрд лет назад. 2. Между верхней и нижней мантиями. Вода в связанной форме в составе минералов. Происхождение: вода протосолнечного облака межзвездного газа или, по другой версии, вода протосолнечной туманности, возникшей в результате взрыва сверхновой.

В 2011 году американские геологи обнаружили в алмазе, выброшенном на поверхность во время извержения бразильского вулкана, минерал рингвудит с большим содержанием воды. Он сформировался на глубине более 600 км под землей, и вода в составе минерала присутствовала в магме, породившей его. А в 2015 году другая группа геологов, опираясь на данные сейсморазведки, пришла к выводу, что на этой глубине очень много воды — столько же, сколько в Мировом океане на поверхности, если не больше.

Впрочем, если смотреть шире, то кометы и астероиды Солнечной системы позаимствовали свою воду у протосолнечного облака космического газа, а значит, океаны Земли и вода, рассеянная в толще магмы, имеют один древний источник.

— Марс: полярные ледяные шапки, сезонные ручьи, озеро соленой жидкой воды диаметром около 20 км на глубине около 1,5 км.

— Пояс астероидов: вода, вероятно, присутствует на астероидах класса С пояса астероидов, а также пояса Койпера и малых групп астероидов (в том числе земной группы) в связанной форме. Подтверждено наличие гидроксильных групп в минералах астероида Бенну — а это говорит о том, что минералы когда-то входили в контакт с жидкой водой.

— Европа: океан жидкой воды под толщей льда или вязкий и подвижный лед под слоем твердого льда.

— Ганимед: возможно, не один подледный океан, а несколько слоев льда и соленой воды.

— Каллисто: океан под 10-километровым слоем льда.

— Мимас: особенности вращения могут объясняться существованием подледного океана или неправильной (вытянутой) формой ядра.

— Энцелад: толщина льда от 10 до 40 км. Сквозь трещины во льду бьют гейзеры. Подо льдом соленый жидкий океан.

— Титан: очень соленый океан в 50 км под поверхностью или соленый лед, простирающийся до каменистого ядра спутника.

— Тритон: на поверхности водяной и азотный лед и азотные гейзеры. Подо льдом, вероятно, находятся большие объемы жидкого раствора аммиака в воде.

— Плутон: жидкий океан под толщей твердых азота, метана и оксидов углерода может объяснять аномалии орбиты карликовой планеты.

Автор Анастасия Шартогашева

Статья «Мокрое место» опубликована в журнале «Популярная механика» (№3, Март 2019).

(с.) Журнал «Популярная механика»

Найдены дубликаты

молекулы H20 на скорости, в 80 раз больше скорости пулеметной пули

Простите, астрономы так и записали в журнале наблюдений?

К футбольным полям и бомбам сброшенных на Хиросиму, добавилась новая единица измерения — скорость пулемётной пули.

Да я в целом не против, но надо уточнять из какого пулемета пуля была выпущена.

Какого калибра, какого типа: оболочечная, трассирующая, бронебойная, в какую сторону была выпущена, с какого положения и вообще какого хера она была выпущена и каким хером относится к количеству воды во вселенной?

ваще интересно, так как по самым точным подсчетам возраст вселенной составляет 13,799 ± 0,021 миллиарда лет, где хранился водород 701 миллион лет до закачивания его в нашу вселенную?

А вот в капли воды — это вряд ли. В вакууме вода будет быстро испаряться, а оставшаяся часть замёрзнет до состояния льда. Жидкая вода в открытом космосе долго существовать не может.

Ох уж эти истории.

Итак, вода — всего лишь признак наличия во вселенной кислорода, поскольку водорода и так полно.

«. образовались новые элементы, в том числе кислород. » — не так. Образовывались новые элементы, В ОСОБЕННОСТИ кислород. Потому что при ядерном синтезе кислород образуется наиболее легко и удобно в цикле C-N-O, а также при слиянии углерода с гелием. Именно поэтому кислород — третий по содержанию во вселенной элемент.

На звезде вроде как жарко. Откуда там фонтаны воды?

Ночью выпадает в виде росы

Чёрные дыры и расизм

Корнельский университет США инициировал новый учебный курс: студентам объяснят, являются ли расистскими космические черные дыры. А в качестве приглашенных экспертов выступят темнокожие (!) теоретики, художники и писатели-фантасты.

Найден марсоход «Спирит» застрявший 12 лет назад в песках Марса

«Вояджер-1» снова поймал сигнал по ту сторону гелиосферы. (Аудио)

Зонд «Juno» прислал первое за 20 лет фото Ганимеда с расстояния 1038 км

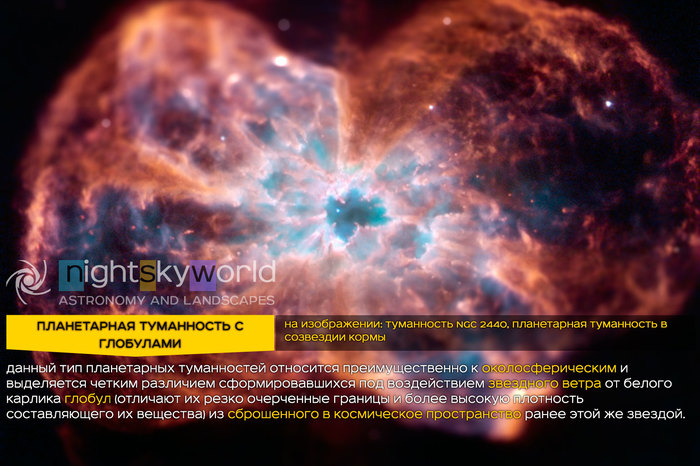

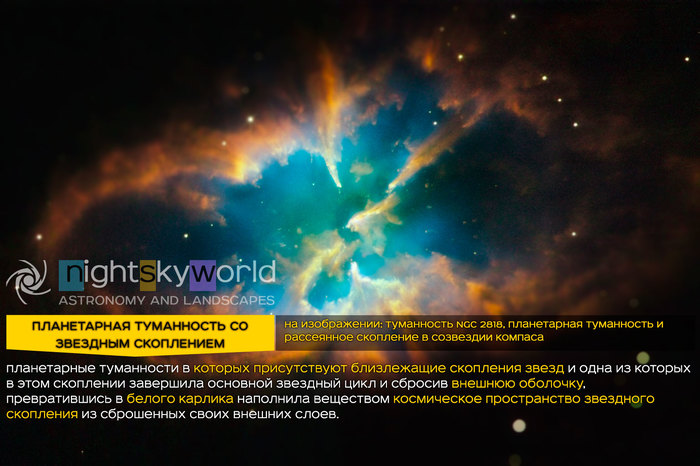

Разновидности планетарных туманностей

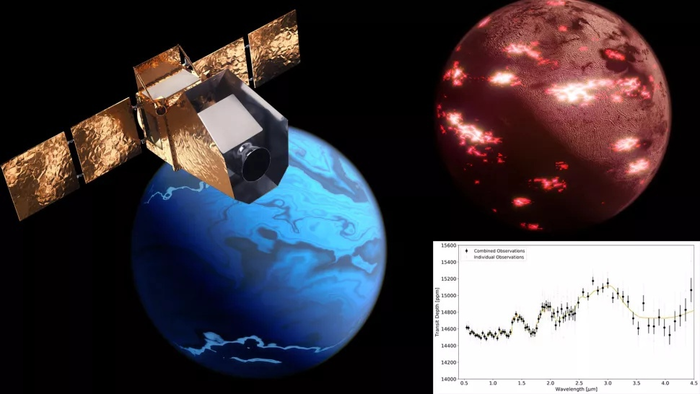

Первый коммерческий орбитальный телескоп запустят в 2024г

Астрономические исследовательские миссии финансируются в основном крупными государственными агентствами, однако впервые в истории может быть запущена частная миссия Twinkle, идея реализовать которую появилась еще в 2014 году. За семь лет проект получил поддержку более чем десяти университетов со всего мира, в него также вложилось ESA, а за строительство аппарата возьмется Airbus.

Миссия Twinkle, которую будет реализовывать компания Blue Skies Space, займется изучением экзопланет. На раннем этапе проектирования компании удалось получить поддержку от известного британского производителя малых спутников Surrey Satellite Technology (SSTL) – он помог утвердить проект миссии. Это позволило снизить уровень скептицизма в научном сообществе относительно перспектив такой миссии. Сомнения в проекте были вызваны низким коммерческим потенциалом от продажи научных данных с миссии, исследующей экзопланеты. Но в 2020 году у проекта Twinkle было уже десять клиентов.

Планируется, что стоимость миссии составит всего десять процентов от стоимости средней астрономической исследовательской миссии космического агентства. 350-килограммовый аппарат сможет проводить спектроскопические исследования экзопланет, характеризуя их атмосферы, с такой же точностью, как это делает «Хаббл», хотя последний изначально вовсе не был рассчитан под эту функцию.

«Мы будем коммерческими поставщиками услуг, — сказал основатель компании и автор идеи Марселл Тессени. – Университеты могут купить подписку на наши данные и получить доступ к такой информации, которой не будет ни у кого. Мы постараемся компенсировать затраты на производство аппарата, используя выручку. Постепенно накопим средства на финансирование спутников второго поколения с перспективой запустить целую серию аппаратов».

Стрелы со взрывающимся наконечником: Рэмбо наших дней

Канал FullMag продемонстрировал, на что способна стрела с наконечником, начиненным взрывчатой смесью.

Лук и стрелы, начиненные взрывчаткой — грозное оружие Джона Рэмбо, героя знаменитой на весь мир серии фильмов о нелегкой судьбе ветерана Въетнамской войны. Канал FullMag решил проверить, возможно ли с помощью станка и реагентов изготовить это экзотическое оружие, а также выяснить, насколько разрушительным оно окажется в реальной жизни.

В отличие от мира кино, в реальности взрывчатые стрелы — это скорее крайняя мера, нежели по-настоящему эффективное оружие. Они небезопасны для стрелка, плохо сбалансированы и способны преодолевать лишь небольшие дистанции — в противном случае шанс промахнуться мимо цели возрастает с каждым преодоленным метром.

Впрочем, стоит отдать должное: даже если подобная стрела и промахнется мимо цели, она с легкостью вызовет светошумовое оглушение даже у группы противников. Этого хватит, чтобы провести отвлекающий маневр или, к примеру, воспользоваться более современным оружием. Так что, при всех своих недостатках, в самой тяжелой ситуации пиротехнические стрелы и в самом деле могут спасти жизнь бойцу — следует лишь выбрать подходящий момент.

Спагеттификацию звезды черной дырой, возможно, впервые запечатлели напрямую

Астрономы намерены предоставить доказательства хорошо известного в теории процесса.

Согласно астрофизическим моделям, срок жизни звезды, в зависимости от начальной массы, составляет от нескольких миллионов до десятков миллиардов лет. В конечной стадии эволюции, в зависимости от массы, звезда либо сбрасывает внешнюю оболочку, становясь белым карликом, либо становится сверхновой, после чего от нее остается нейтронная звезда или черная дыра.

Но есть и иной, насильственный и жестокий способ гибели звезды. Когда светило слишком близко приближается к черной дыре, приливная сила ее гравитационного поля так сильно тянет звезду, что в конечном итоге она разрывается на части. Это явление известно, как событие приливного разрушения (TDE), или, как удачно назвали его астрономы, спагеттификация.

Мы можем обнаружить этот процесс, потому что он сопровождается яркой вспышкой света, вызванной гравитационным и фрикционным воздействиями в аккреционном диске вокруг черной дыры. Этот свет постепенно гаснет по мере истощения материала.

Именно такое событие было обнаружено в апреле 2019 года камерой Zwicky Transient Facility, которая изучает небо в поисках переходных событий. Рассматриваемое событие, позже названное AT2019dsg, было необычно ярким даже для TDE, вспыхивая в рентгеновских, ультрафиолетовых, оптических и радиоволнах.

Яркая вспышка света произошла в 700 миллионах световых лет от Земли. Она вызвана взаимодействием звезды и черной дыры массой в пять миллионов солнечных.

Внутренний край аккреционного диска, ближайший к черной дыре, является самой горячей частью диска и поэтому производит наиболее энергичное излучение — рентгеновские лучи. То, что мы вообще можем обнаружить рентгеновские лучи, означает, что мы смотрим на полюс сверхмассивной черной дыры — в противном случае он был бы закрыт внешними областями аккреционного диска.

Ученые и раньше наблюдали рентгеновское излучение в TDE, однако в данном случае оно имеет свои особенности. Международная группа астрономов во главе с Джакомо Канниццаро и Питером Йонкером из Нидерландского института космических исследований изучила электромагнитный выход и обнаружила линии поглощения.

Когда астрономы делают изображения света, если этот свет прошел через что-то, что замедляет или блокирует некоторые длины волн — например, газ или пыль, — это будет отображаться в виде темных линий в спектре. Они появляются в самых разных местах, но полюса сверхмассивных черных дыр среди них обычно нет.

Вариация и ширина этих линий поглощения тоже были странными. Наблюдаемая конфигурация, казалось, предполагала наличие нескольких нитей материала, похожих на клубок веревки. Это, в свою очередь, предполагало, что нечто было обернуто вокруг черной дыры под необычным углом. Ученые сделали вывод, что это спагеттифицированные волокна разрушенной приливом звезды, возможно, отброшенные от основной массы звездного мусора.

«Когда звезда разрушается, обломки могут образовывать самогравитирующие потоки. То, что мы можем видеть, – это линии поглощения, вызванные такими потоками, где различные орбитальные движения и прогнозируемые скорости этих разных потоков вызывают изменение ширины линий. Чтобы получить подобное, нам нужно, чтобы некоторые из самогравитирующих потоков отклонялись на большие углы, в то время как основная часть разрушенного материала циркулирует в аккреционный диск», – пишут исследователи.

Если эта интерпретация окажется верной, то ученые в первый раз получат прямые доказательства существования процесса спагеттификации.

Что-то невидимое согнуло струю плазмы из черной дыры на 90 градусов (MRC 0600–399)

Найден «близнец» Млечного Пути (Галактика: UGC 10738)

Мы теряем мозг: почему выживает глупейший

Происхождение человеческого мозга относится к главным загадкам эволюции и к одной из наиболее дискуссионных тем в биологической науке. Почему в какой-то момент времени эволюция поддержала развитие мозга у одной из ветвей приматов? Почему мозг так стремительно вырос за столь короткий период? И почему в течение 30 000 лет мозг homo sapiens постоянно теряет в весе?

Чтобы ответить на эти вопросы, придется обратиться к интересным метаморфозам, происходившим с древнейшими предками человечества миллионы лет назад. До появления человека эволюция совершалась традиционным способом. «Топливо» эволюции — полиморфизм, вариабельность, изменчивость внутри одного вида. Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества. А вот когда изменчивость признаков не перекрывала изменившихся условий, популяция вымирала. Естественный отбор — это вечное противостояние множественности признаков и давления среды. Сумели животные отыскать себе еду — хорошо, не сумели — вымерли. Есть возможность размножаться — хорошо, нет — все опять же вымерли.

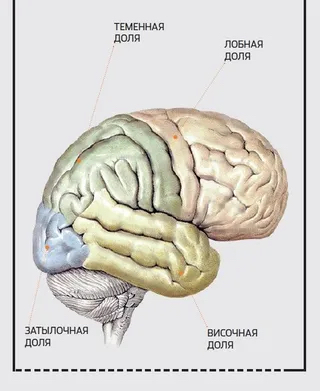

Лобная доля, ставшая морфологической основой человеческого интеллекта, изначально имела задачу торможения животных инстинктов.

Только благодаря любной доле человек способен отказаться от еды, поделившись ею с ближним и поддержав тем самым отношения внутри социума. И этому есть одно простое доказательство.

Все знают, что некоторые дамы, слишком сильно озабоченные похудением, стараются есть как можно меньше, и при достижении веса около 40 кг у них нередко начинается болезнь под названием анорексия. Больных анорексией заставить есть практически невозможно, и современная медицина бессильна помочь этим несчастным. В итоге эти женщины безвременно уходят из жизни. Зато лет 60 назад, когда медицина была не столь гуманной, больным анорексией вводили острый скальпель в нижнюю часть височной области и отсекали лобную долю. Через некоторое время у пациенток восстанавливался аппетит и менструальный цикл и они возвращались к нормальной жизни. Ну или почти нормальной. Та часть мозга, которая вопреки животным инстинктам давала нам возможность отказаться от еды, переставала работать и мысль о неприятии еды человека больше не посещала.

Лобная доля поддерживала общественные связи у древних гоминид. Кто оказывался не способен делиться едой, того съедали самого или изгоняли. Поэтому всего за несколько миллионов лет лобные области мозга очень быстро выросли и однажды стали основой разума.

Человек — естественная часть природы, и долгое время эволюция человеческого мозга шла по тем же биологическим законам. Шла она не то чтобы очень быстро, да и само появление приматов (около 65 млн лет назад) нельзя считать какой-то вершиной эволюции — это не что иное, как приспособление млекопитающих к жизни на деревьях. Настоящая человеческая история в обезьяньем мире началась в тот момент, когда возникли необычные условия, то есть та самая переходная среда, которая в корне изменила характер эволюции человеческого мозга. Понятно, что ни с того ни с сего столь серьезные перемены, приведшие в конечном итоге к появлению homo sapiens, произойти не могли. Чтобы объяснить причину этих революционных преобразований, масса теоретиков склоняется к разным формам так называемой речесоциально-трудовой теории. Дескать, человек стал общаться, стал трудиться, и тогда мозг начал радикальным образом меняться. Однако эта теория не выдерживает даже поверхностной критики. Сейчас известно много видов животных, использующих орудия, системы сложных коммуникаций и развитую структуру сообществ, но это так и не привело к появлению крупного мозга. Так что же произошло?

РАЙ НАХОДИЛСЯ В АФРИКЕ.

Судя по всему, архетип человеческого мозга сформировался в определенной уникальной среде в результате длительного биологического процесса. В какой-то момент времени, примерно 15 млн лет назад, на востоке Африки сложились очень благоприятные условия для жизни любых млекопитающих. Тогда в субтропиках или в тропиках, в полузатопленных местах, в неглубоких проточных водоемах в огромных количествах размножались какие-то вкусные и питательные животные — беспозвоночные или рыбы. На этих существах паразитировало огромное количество птиц и других животных. Среди последних и оказались наши далекие предки — тогда они были чуть поменьше современных шимпанзе. И в наши дни в Норвегии можно увидеть, как во время нереста сельди медведи заходят на задних лапах вводу и, стоя там по грудь, черпают лапами икру и едят ее, пока не насытятся. Вот и нашим предкам достаточно было войти в воду и слегка почерпать лапками, чтобы наесться.

Такой полуводный образ жизни, кстати, хорошо объясняет происхождение двуногости. Понятно, что чем дальше животное может зайти в воду, тем больше оно сможет собрать там пищи. Но заходить на глубину на четвереньках неудобно, поэтому и норвежские медведи, и многие современные приматы вступают в воду, стоя на двух ногах. При этом передвижение на двух ногах освободило передние конечности, которые тоже пригодились. Поскольку, как уже говорилось, водные животные стали обильной пищей птицам, последние активно размножались, а значит, несли яйца. Чтобы доставать яйца из гнезд и употреблять в пищу, предкам человека нужны были руки.

Если фрукты для лазящих животных легкодоступны, то получение белковой пищи дается приматам с большим трудом. В погоне за мясом современные обезьяны охотятся даже на других обезьян. А вот в «африканском раю», сложившемся 15 млн лет назад, с высококачественной белковой пищей у тогдашних приматов не было никаких проблем: икра и птичьи яйца находились почти на расстоянии вытянутой руки. Все это привело к формированию группы животных, практически выпавших из системы отбора: зачем меняться, если условия среды близки к райским? Однако, как известно, при избытке пищи животных вообще ничего не интересует, кроме размножения. Обилие еды, таким образом, усилило конкуренцию при размножении и, как следствие, стало причиной гонки за доминантность.

МЫСЛЬ ИЗРЕЧЁННАЯ ЕСТЬ ЛОЖЬ

Одним из последствий сложившейся ситуации стала речь, которая, по-видимому, зародилась как раз в «райский» период. Речь могла возникнуть как способ организации совместных действий, а начиналась, возможно, с простых звуков или, например, пения, как у современных гиббонов. Кстати, у гиббонов в мозге есть такие же поля, как и в мозге человека, и именно там у нас локализуется речь. Далее на этой базе уже возникла речь, используемая не как средство общения, а как средство имитации. Можно было впечатлить самку реальными успехами на охоте и обильной добычей, что добавляло самцу привлекательности, увеличивая шансы на передачу своего генома будущим поколениям. А можно было ей об этом просто рассказать и заполучить в ее глазах те же лавры победителя, не прилагая реальных усилий. В биологическом мире все поддерживается именно в такой пропорции: чем меньше действий и больше биологического результата — тем эффективней событие. Поэтому имитация действия с помощью речи стала бесценным качеством у архаичных антропоидов. Речь стала выгодным продуктом, и на нее начал действовать интенсивный отбор, поскольку она позволяла достигать результата в размножении. По сути дела, речь возникла как форма обмана, а обман был эффективен и тогда, и в наши дни.

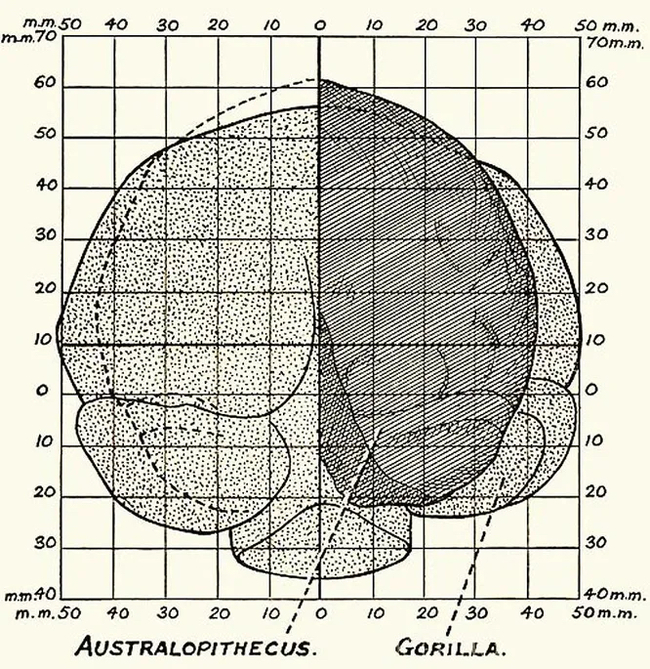

На схеме отчетливо видно, что мозг австралопитека, считающегося непосредственным предком человека разумного, заметно уступал по весу и объему мозгу современной гориллы. Но уже homo erectus значительно опередил по объему мозга человекообразных обезьян: 900–1200 см^3 против 600 см^3.

Итак, пока в райских условиях пищи хватало с лихвой, естественный отбор практически не действовал, работал разве что половой отбор, о котором говорил Дарвин. Все изменилось тогда, когда изменились места нереста водных животных, сформировавших эту переходную среду. И примерно 5 млн лет назад бедные антропоиды остались у разбитого корыта. Пища исчезла. Что у наших предков было в активе? Зубы, которые уже стали почти человеческими? Этими зубами даже ничего толком откусить нельзя. Они были гиперспециализированы под качественную и легко пережевываемую белковую пищу. Есть и другие объяснения возникновению человеческих зубов — некоторые антропологи считают, что они трансформировались тогда, когда антропоиды слезли с деревьев и ушли в полубуш, чтобы вырывать из земли и поедать корешки. Но мало того что на зубах человека нет никаких следов их якобы использования для перетирания корешков — не понятно и то, зачем было слезать с деревьев и отказываться от плодов в пользу корнеплодов.

ХАЛЯВА КАК НАРКОТИК

Вопреки распространенным взглядам, интеллект сам по себе в современном обществе никаких особых преимуществ не дает. Любая умственная деятельность лишь тогда приносит результаты, когда имеет под собой биологическую «подложку», три главных стимула – еда, размножение, доминантность. Без стимулов мозгу работается тяжело. Мозг является энергозависимой системой, и он настроен на то, чтобы ничего не делать. Ведь даже пока человек расслаблен, мозг, составляющий 1/50 веса тела, потребляет 9% энергии организма. Как только мы задумываемся, энергопотребление повышается до 25% энергии. Четверть от всего, что мы вдохнули, съели и выпили. Поэтому мозг поощряет безделье и получение благ без умственных затрат. Неожиданно свалившиеся деньги, ужин в ресторане за чужой счет, приятный подарок – все это наполняет нас светлой радостью. Это мозг насытил кровь серотонином – «гормоном счастья», лишь на одну аминогруппу отличающимся по химическому составу от ЛСД. Но если мы решили заработать честным интеллектуальным трудом и напрягли мозг, он проявляет недовольство и начинает вырабатывать совсем другие вещества. Они вызывают в нас раздражение, преждевременную усталость, желание срочно попить, поесть, сходить в туалет. Лень мозга может стать причиной реального расстройства кишечника. Мозг как бы говорит нам: бросай работу и займись поиском бесплатных благ.

Что там зубы — у вышедших из «рая» предков человека не было ни когтей, ни быстрых ловких ног, ни шерсти, которая исчезла, видимо, благодаря полуводной среде обитания. С таким печальным наследством большая часть антропоидов, конечно же, вымерла, но остальные стали использовать единственный свой ресурс, на который не действовал отбор, — мозг. Тут-то и началась биологическая эволюция человека.

ИШЬ ТЫ КАКОЙ УМНИК!

И она пошла по очень интересному пути. Когда разные группы австралопитеков занялись поиском пищи, на них впервые стал действовать биологический отбор. И тогда они стали объединяться в большие группы и утрачивать те биологические качества, которые позволяют выживать отдельным животным. Теперь отбор благоприятствовал лишь тем, кто мог существовать в группе. Они-то и выживали, размножались и переносили геном в следующие поколения. А кто не мог — из такой группы элиминировался. Мы и сейчас видим это на примерах человеческих общностей, которые ради сохранения среднего уровня отношений отбрасывают как «корешки», так и «вершки», то есть избавляются как от социопатов, так и от самых способных и талантливых. В общностях австралопитеков этот процесс шел полным ходом, и принудительная элиминация самых буйных и самых умных привела к миграциям с прародины человечества — Африки.

Если разложить по этапам историю миграции человека из Африки, то получается следующая картинка: асоциальные и наиболее интеллектуальные особи мигрировали, создавали новую оседлую группу, и в этой оседлой группе мозг оказывался в среднем больше, чем у членов исходной группы. Затем новая группа становилась более социально стабильной, а всех, кто разрушал стабильность, — опять «вышибали», они опять мигрировали и образовывали за счет высокого полиморфизма новую группу. И при каждой следующей миграции мозг чуть-чуть увеличивался. Сначала группы «изгоев» путешествовали по Африке. Представители homo erectus уже заселили Евразию. Все это время мозг продолжал расти. Если мы посмотрим на антропогенез в той его части, где он хорошо палеонтологически и археологически представлен, то окажется, что на протяжении эволюции каждого вида гоминид мозг непрерывно увеличивался. В частности, у homo erectus он первоначально весил около 900 г, но постепенно вырос до 1200 г.

АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Получается, что в стабильной социальной группе любых ранних и поздних гоминид действовал непреложный закон искусственного отбора. И именно в этом заключена квинтэссенция эволюции мозга человека.

Никакой эволюции и естественного отбора не хватило бы, чтобы всего за 4,5 млн лет наш мозг проделал путь от мозга шимпанзе к мозгу homo sapiens. Но если происходит селекция по социальному принципу, эволюция невероятно ускоряется. Благодаря жесточайшему внутреннему искусственному отбору.

Вот вопрос: что трудно отнять даже у любимой собаки? Конечно, вкусную еду — кусок колбасы или косточку. В животном мире пищей не принято делиться — наоборот, животные стараются отнять еду друг у друга любым способом. Украл — значит, наелся, наелся — значит, получил преимущество в размножении. В человеческом же социуме едой принято делиться. И вот, как выяснилось, нижняя часть лобной области человеческого мозга потребовалась нам для того, чтобы мы могли отказаться от пищи. Иными словами, лобная область, считающаяся морфологической основой интеллекта, исторически развивалась не для того, чтобы думать о высоком или играть в шахматы. Не было в те далекие времена ни «высокого», ни шахмат. Главной задачей этой части мозга стало торможение животных инстинктов. Ибо только делясь едой, можно было поддержать взаимодействие и общение в группе.

ПЛОД ПИРРОВОЙ ПОБЕДЫ

Человечество расселялось по планете, наращивая объем мозга, и наконец на историческую сцену вышли две крупные группы — неандертальцы и кроманьонцы. У представителей обеих групп мозг достиг огромного размера — 1560−1600 г. Однако при том что мозг по массе был одинаков, стратегия поведения и результаты отбора оказались разные. Неандертальцы были мощными, сильными, умными существами, которые селились очень маленькими семьями. Они придумывали орудия и вообще, возможно, были более интеллектуальными, чем homo sapiens sapiens. Но отбор, связанный с поддержанием бесконфликтных ситуаций в группах, на них не действовал. А кроманьонцы, похоже, были туповатыми, ограниченными, но их мозг прошел больший путь социализации. Жестокий отбор приспособил их к общественному образу жизни. Каков же оказался результат конкуренции? Когда на трех жуков нападает банда муравьев, она их уничтожает. Примерно так же кроманьонцы расправились с неандертальцами. И дальше мы, сапиенсы, пожали печальные плоды своей победы. 30 000 лет назад социальный отбор, который тогда, в условиях конкуренции, требовал колоссальных усилий со стороны сапиенсов, прекратился. И ситуация вернулась в каком-то смысле к началу пути: ускорился отбор людей по социальной адаптированности, только теперь отдельные слишком умные «изгои» не могли повлиять на ситуацию — общество стало слишком большим. А безынициативные особи с посредственными данными, способные к плодотворному общению и коллективным действиям, получали преимущество. Кто мог выполнять правила игры в группе, какими бы они ни были идиотскими, получал возможность размножиться и перенести геном в следующее поколение. Кто нарушал правила — тот не размножался. Так мозг постепенно и уменьшился с 1600 до 1300 г, и надо сказать, что подобный регресс не наблюдался ни у одного вида за всю историю гоминид.

Есть ли у мозга шансы на биологический прогресс? Скорее всего нет, по крайней мере до тех пор, пока действие биологического отбора будет подменяться искусственным социальным отбором. Преференции получают наиболее общественно адаптированные люди, а наличие маленького мозга в большинстве случаев им не мешает.

Источник