Изменяется ли блеск Солнца с изменением числа пятен?

Ответы

Суть реформы: Вводились поясные поклоны — Раньше крестились 2 перстами, стали тремя. — Стали переписывать книги по византийским образцам

Весной 1653 г. патриарх начал проведение церковных реформ. Их целью были укрепление церковно-политических связей России с православными землями (книги и обряды исправлялись по греческим образцам) и унификация культа. По указу Никона двоеперстие было заменено троеперстием, во время церковных служб «аллилуйя» стали произносить не дважды, а трижды и т.д. По сути, реформа затрагивала внешнюю, обрядовую сторону религии. Но часть духовенства выступила против нововведений. В Церкви возник раскол, главой которого стал протопоп Аввакум. Отделившиеся — раскольники-староверы — настолько не переносили своих прежних братьев по вере (никонианцев), что не хотели, есть и пить из одной с ними посуды и ходить в те церкви, где служили по новым книгам.

Последствия церковной реформы

1 Централизация Церкви.

2 Установление единства Русской православной церкви с остальным православным миром.

3. Установление контроля над священниками и усиление дисциплины.

4. Контроль над верующими.

5. Развитие церковного образования.

6. Усиление личной власти Никона.

7. Церковный раскол.

К расколу примкнула как часть низшего духовенства, протестовавшего против усиления гнета со стороны церковной верхушки, так и высшего, недовольного стремлением Никона к централизации и его самоуправством. Основную массу сторонников «старой веры» составляли посадские люди и крестьяне. Они напрямую связывали ухудшение своего положения и усиление крепостничества с нововведениями в Церкви. Многие бежали в глухие леса Поволжья и севера, в Сибирь.

Вскоре выяснилось, что Никон стремится использовать реформу для усиления власти патриарха. Постепенно между царем и патриархом, заявлявшим, что «священство выше царства», назревали разногласия. В 1658 г. произошел открытый разрыв. Никон уехал в основанный им Новоиерусалимский Воскресенский монастырь под Москвой. Он рассчитывал, что царь вернет его, но этого не случилось. В 1666 — 1667 гг. в Москве был созван церковный собор с участием восточных патриархов. Собор лишил Никона сана патриарха. Он был сослан в Ферапонтов монастырь, а затем переведен в Кирилло-Белозерскую обитель. В 1681 г. Никону разрешили вернуться, но в пути он скончался. Одновременно на соборе 1666—1667 гг. староверы были отлучены от церкви, преданы анафеме как еретики. Протопопа Аввакума отправили в заточение, а позже он был сожжен заживо.

Источник

Солнечная активность и пятна на Солнце. Изменение числа солнечных пятен в течение 11-летнего цикла солнечной активности

Рассмотрим подробнее протуберанцы. Они выходят за пределы хромосферы и проникают далеко в корону. Это светящиеся облака паров. Свет их представляет собой линии излучения водорода, гелия и ионизованного кальция. Температура протуберанцев колеблется в пределах 10 000-20 000 К.

Солнечная активность. Для солнечно-земной физики фундаментальным вопросом является активность Солнца. Именно она определяет степень возмущенности магнитосферы, частоту бурь, их интенсивность и, естественно, закономерности появления полярных сияний.

Основные области, с которыми связывают проблему солнечной активности,— это солнечные пятна. Но даже тогда, когда пятна на поверхности Солнца не видны, эта поверхность имеет топкую структуру. Ее сравнивали с «рисовыми зернами» или «листьями ивы» и т. п. Неоднородность солнечной поверхности обозначается термином «грануляция». Поверхностная яркость гранулы может на 10% превышать яркость окружающего фона. Гранулы возникают и исчезают непрерывно, чем-то напоминая кипение.

Между гранулами иногда образуются поры (темные области). Из нескольких объединенных друг с другом пор образуются солнечные пятна, которые чаще всего появляются парами в виде ведущего (головного) и замыкающего (хвостового) пятен. Головное пятно является западным, поскольку Солнце вращается вокруг своей оси с востока на запад.

Вначале после возникновения размер пятен увеличивается и два головных пятна быстро расходятся по долготе и спустя десять дней отстоят друг от друга на расстоянии 10—15°. Первым распадается хвостовое пятно, тогда как головное живет в четыре раза дольше. Время жизни пятен весьма различно — от нескольких часов до нескольких месяцев.

Солнечное пятно состоит из ядра (тени) и окружающей ядро полутени. Ядро занимает около 1/5 всей площади пятна. Относительное число солнечных пятен R принято как мера солнечной активности. Подсчет ведется по формуле

где g — число возмущенных областей (в которое входит число групп пятен, а также отдельные изолированные пятна), f — общее число пятен независимо от того, находятся ли они в группах или нет. Постоянная k определяется инструментом наблюдения. Применительно к цюрихскому телескопу с отверстием 8 см и увеличением 64 величина k = l . Эта методика принята в Цюрихской обсерватории, в которую поступают и данные многих обсерваторий мира.

Методика расчета, принятая на Гринвичской обсерватории, основана на измерении полной площади солнечных пятен по фотографиям. Сопоставление обеих характеристик показывает, что они изменяются со временем достаточно синхронно. На основании анализа солнечных данных начиная с 1749 г. было показано, что средний период между двумя последовательными максимумами солнечной активности составляет 11,1 года.

При этом отдельные периоды имели продолжительность 7, а некоторые 17 лет. Максимумы солнечной активности также отличаются один от другого. Так, в максимумы 1870 и 1974 гг. солнечных пятен было в три раза больше, чем в 1816 г. — в период самого низкого максимума. В 1957—1958 гг. максимум солнечной активности был еще больше ().

Представляет научный и практический интерес распределение солнечных пятен по широте. Установлено, что с изменением числа солнечных пятен в течение 11-летнего цикла солнечной активности постепенно изменяется и средняя широта, на которой появляются пятна ( 2). Видно, что в начале каждого цикла, когда число появляющихся пятен растет от минимума к максимуму, новые солнечные пятна расположены в поясе широт ±30°. Затем они возникают все ближе к солнечному экватору и в период максимума их средняя широта составляет ±16°, а при следующем максимуме даже ±8°. Вблизи минимума солнечной активности пятна старого и нового циклов наблюдаются одновременно: первого — на низких широтах, второго — в высоких. Это закон Шперера.

Долгоживущие пятна могут наблюдаться несколько раз, т. е. в течение нескольких периодов вращения Солнца. Пятно вблизи экватора возвращается к своей исходной точке в среднем через 25,0 дня, а на широте ±30° — через 26,2 дня. Это сидерический (истинный) период вращения. Но поскольку Земля должна «догонять» Солнце (Солнце вращается в том же направлении, в каком Земля обращается вокруг него), то для наблюдателя, находящегося на Земле, это время удлиняется. Оно равно 26,9 дня, если пятно находится на солнечном экваторе, и 28,3 дня — на широте ±30°. Это синодические периоды вращения. Период вращения изменяется с широтой по той причине, что Солнце — газообразное тело.

Как правило, группа солнечных пятен окружена факельными полями. В этих областях фотосфера несколько ярче, чем в остальных местах, видных в белом свете. Факелы состоят из ярких полосок, прожилок и неправильных лоскутков. В таких факельных полях появляются и активные протуберанцы, которые связаны с солнечными пятнами, а также вспышки и возбуждаемые области в короне. Факелы возникают незадолго до образования солнечного пятна и продолжают существовать и после исчезновения пятна. Время их жизни в три раза больше времени жизни пятна. Считается, что факелы — это те области, где турбулентность и конвекция поднимают нагретые газы более глубоких уровней вверх.

На шпротах выше ±40° солнечные пятна встречаются исключительно редко. Однако факелы наблюдаются даже на широтах 60—80°. Правда эти факелы несколько иного вида. Они малы, имеют вид ярких крапинок диаметром 5000—10 000 км, время их жизни непродолжительно. Эти факелы (полярные) чаще всего встречаются в периоды, близкие к минимуму солнечной активности.

Важной характеристикой солнечного пятна является его магнитное поле. Его наличие было подтверждено путем измерения эффекта Зеемана, по которому одиночные спектральные линии многих элементов расщепляются на две или более линии, когда излучаются в магнитном поле. Измерение эффекта Зеемана позволяет по расстоянию между компонентами определить величину напряженности поля. Кроме того, изменение магнитного поля на обратное меняет поляризацию излучаемой волны. Поэтому с помощью спектрографа можно различать северную и южную полярность магнитного поля. Величина магнитного поля в большом солнечном пятне составляет около 3000 Гс.

Для большинства больших солнечных пятен характерно биполярное магнитное поле, т. е. когда одно пятно пары имеет северную полярность, а другое — южную. Как правило, головное пятно в северном полушарии Солнца южной полярности, а хвостовое — северной. В южном полушарии — наоборот. В следующем солнечном цикле все обращается. Поэтому если требовать от всех основных параметров повторения из цикла в цикл, то следовало бы принять цикл равным не 11 лет, а 22 года; повторение направления магнитного поля солнечных пятен происходит только через 22 года.

Эффективная температура солнечного пятна составляет около 4500 К, тогда как соседняя фотосфера имеет 6000 К. Таким образом, в области солнечного пятна работает какой-то физический механизм, способный поддерживать на большой площади такой перепад температуры (более чем на 1000 К).

Глубина солнечного пятна порядка 10 000 км. В центре пятна конвективные потоки гораздо сильнее, поэтому газы растекаются радиально через вершину «кратера» солнечного пятна. Скорость этого растекания составляет порядка 2 км/с. Непосредственным следствием этого эффекта является охлаждение пятна. Вещество, поднимаемое вверх против силы тяготения, увеличивает свою потенциальную энергию, и этот прирост берется из запаса тепловой энергии.

Источник

Солнечные пятна: каковы причины их появления и чем они угрожают Земле

Как происходят магнитные бури и вспышки на Солнце, почему солнечные пятна темнее поверхности Солнца, как они возникают и чем опасно их образование для жителей Земли.

Самое древнее упоминание о солнечных пятнах сделано ещё во времена Древней Греции, учеником Аристотеля – Теофрастом из Афин. Так уж получилось, что именно ученику, довелось основательно пошатнуть теорию учителя – ведь Аристотель (и Птолемей), считали звезды за совершенные и неизменяемые сферы. Однако, как сказал поэт (Михаил Херасков) “И в Солнце, и в Луне есть темные места!”.

Упоминают о пятнах на солнце есть и во “Всемирной хронологии” Иоанна Вустерского (Англия), и в наших, русских никоновских летописях, а по словам китайских историков – в Китае солнечные пятна заметили и описали ещё до древних греков. Однако началом “научного” осмысления пятен на Солнце все же принято считать 1610 год, когда (с появлением телескопа и первых наблюдений Галилео Галилея) появилась возможность инструментально их зафиксировать.

Систематические наблюдения за пятнами на Солнце начали вести примерно с 1750 г., и, хотя природа их появления оставалась не ясной вплоть до 20-го века, выявить некоторые закономерности и сходные черты этого явления, астрономам удалось довольно быстро.

Галилео Галилей наблюдает в свой телескоп космические объекты. Судя по звездному небу на картинке, вряд ли он занят наблюдениями за пятнами на Солнце!

Солнечные циклы и солнечные пятна

Уже с начала XVIII в. было известно, что интенсивность пятен и время их появления находятся в рамках периода, равного примерно 11 земным годам. Этот период получил название солнечный цикл. За это время пятна на Солнце появляются, достигают максимальных размеров, а затем понемногу уменьшаются. Солнечный цикл может длиться от 7 до 15 лет, его средняя продолжительность составляет 11,07 года.

В начальной фазе солнечного цикла в течение многих дней или недель на Солнце не наблюдается никаких следов пятен. На заключительном этапе периода на Солнце можно видеть около двух десятков скоплений пятен, не говоря об единичных.

Каждое солнечное пятно существует в среднем в течение нескольких месяцев, но тот факт, что цикл составляет 11 лет, свидетельствует о глубоких и длительных процессах, происходящих в недрах Солнца.

Солнечный цикл, судя по всему, связан с взаимодействием магнитного поля светила с конвективным слоем.

В 1908 г. Иоганн Галле совершил открытие — солнечные пятна имеют мощные магнитные поля. Мощность поля типичного пятна составляет 0,25 теслы. Для сравнения — мощность магнитного поля Земли меньше и составляет 0,0001 теслы.

Замечена интересная регулярность в плане распределения магнитных полей — если группа солнечных пятен образуется в Северном полушарии, значит, в предыдущем цикле пятна дислоцировались в Южном полушарии, и так далее. Когда заканчивается один цикл и начинается другой, полярность уравновешивается. Таким образом, полный солнечный цикл, включая и перемещение полярности, длится около 22 лет.

Впрочем, пятна могут появиться одновременно в двух полушариях Солнца симметрично в отношении экватора. Места образования пятен перемещаются на 4,5° — 5° в течение всего цикла.

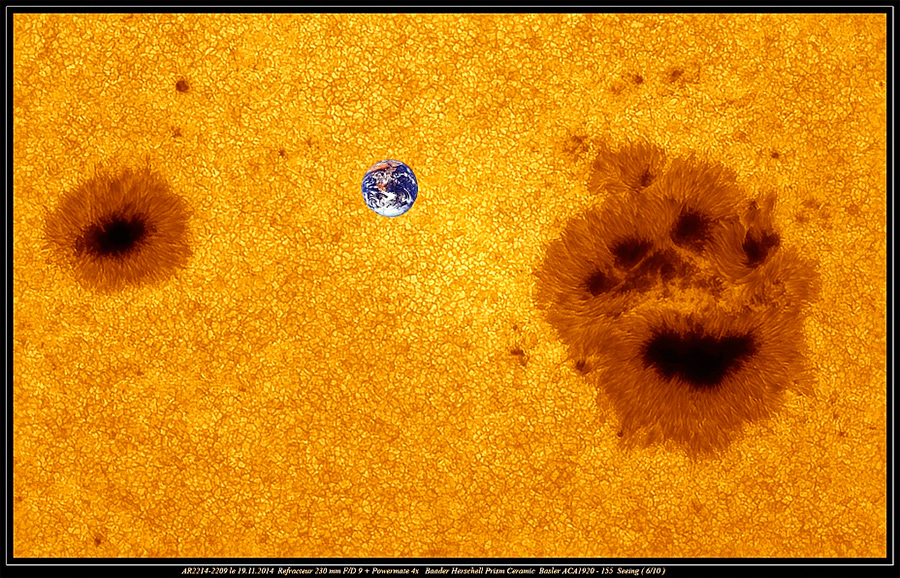

Солнечные пятна на фоне диска Солнца

Солнечные пятна и солнечные вспышки

Именно солнечные пятна являются областями наибольшей активности на Солнце. В том случае, если пятен появляется много, существует высокая вероятность того, что произойдет пересоединение магнитных линий — линии, проходящие внутри одной группы пятен, соединяются с линиями из другой группы пятен, имеющими противоположную полярность.

Видимым результатом этого процесса является солнечная вспышка.

Всплеск излучения от солнечной вспышки, достигая Земли, вызывает сильные возмущения её магнитного поля (“магнитная буря“), нарушает работу искусственных спутников и даже оказывает влияние на расположенные на планете объекты.

Из-за нарушений магнитного поля Земли увеличивается вероятность возникновения северных сияний в гораздо более низких географических широтах, чем обычно. Ионосфера Земли также сильно подвержена изменению солнечной активности, что проявляется в нарушении распространения коротких радиоволн – в периоды сильной солнечной активности, Солнце “глушит” волны коротких диапазонов и вносит в них весьма ощутимые помехи.

Солнечный ветер постоянно воздействует на магнитосферу Земли, но как правило она успешно «гасит» его «порывы». В случае мощной солнечной бури, магнитное поле нашей планеты едва справляется с потоком солнечной радиации, заметно «сжимаясь» в размерах

Почему солнечные пятна выглядят темными

Солнечные пятна на фоне поверхности Солнца выделяются своим темным цветом. Это связано с тем, что температура солнечных пятен довольно значительно ниже, чем температура фотосферы звезды.

Вокруг самой темной области пятна (ее называют «тень») — находится зона средней светимости — «полутень». Температура солнечного пятна колеблется от 4300° до 4800° К, то есть, примерно на 1000-1500° ниже, чем температура фотосферы.

В полутени температура составляет 5400-5500° К. Для тени характерна светимость, составляющая 32% от фотосферы, для полутени — 80%, поэтому по контрасту с фотосферой они выглядят темными.

Понижение температуры внутри пятен связано с подавлением мощным магнитным полем пятен, конвективных движений вещества внутри Солнца и, как следствие, снижением потока переноса тепловой энергии в этих областях, то есть “остыванием” участка “накрытого” пятном.

На “холодных” звёздах наблюдаются пятна гораздо большей площади, чем на Солнце.

Коллаж – размеры планеты Земля на фоне не самых крупных по размерам солнечных пятен. Как видите, пятна на Солнце имеют действительно гигантский размер.

Появление и время существования солнечных пятен

Пятна на Солнце возникают в результате возмущений отдельных участков магнитного поля Солнца – узкие “языки” магнитного поля звезды внезапно “разрывают” фотосферу в область короны, и сильное магнитное поле подавляет конвективное движение разогретой плазмы, препятствуя в этих местах переносу энергии из внутренних областей Солнца наружу.

В месте “прорыва” фотосферы образуется затемнение, диаметр которого равен нескольким тысячам километров. Это так называемые «поры». Большая часть пор исчезает через день. Другие, напротив, увеличиваются в размерах и приобретают типичные черты пятен, становится заметной полутень, протяженность может составлять от 7000 до 50 000 км.

Срок существования пятен составляет от 2-х недель до нескольких месяцев, то есть отдельные “устойчивые” группы солнечных пятен могут наблюдаться в течение нескольких оборотов Солнца. Интересно, что именно это явление и позволило первым исследователям Солнца, убедительно доказать вращение нашей звезды, а также провести измерения периода обращения Солнца вокруг оси.

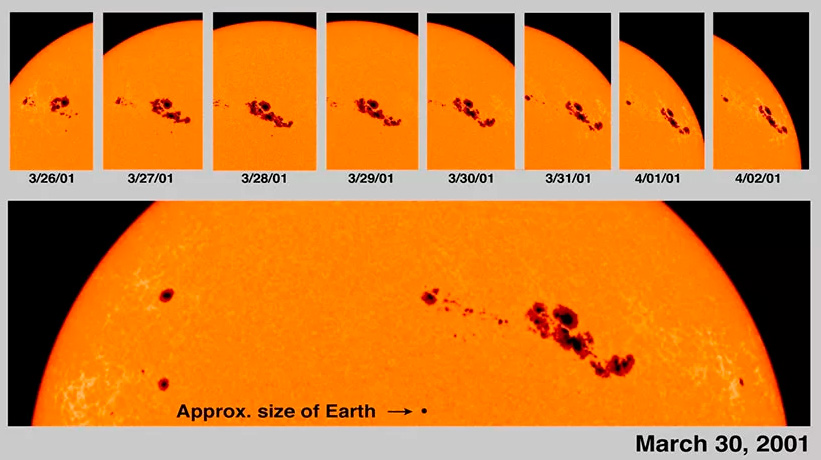

Группа устойчивых солнечных пятен на поверхности Солнца. Звезда вращается, и пятна вращаются вместе с ней

Пятна обычно образуются группами, но иногда возникает одиночное пятно, живущее всего несколько дней, или биполярная группа: два пятна разной магнитной полярности, соединённые линиями магнитного поля. Западное пятно в такой биполярной группе называется «ведущим», «головным» или «P-пятном» (от англ. preceding), восточное — «ведомым», «хвостовым» или «F-пятном» (от англ. following).

Только половина солнечных пятен живёт больше двух дней, и всего десятая часть — более 11 дней.

Пятна перемещаются но солнечной поверхности. Дело в том, что Солнце не является твердым телом и его скорость вращения в разны х зонах неодинакова. Например, в зоне экватора период вращения составляет примерно 27 суток, в то время как в полярных частях светила он равен примерно 31 суткам.

В начале 11-летнего цикла солнечной активности пятна на Солнце появляются на высоких гелиографических широтах (порядка ±25—30°), а по ходу времени, перемещаются к солнечному экватору, в конце цикла достигая уже широт ±5—10°. Эта закономерность носит название закон Шпёрера.

Источник