«Солнечные» картины: Елена Кацура и Лоран Парселье

Какие ассоциации возникают, когда мы слышим слово «солнце»? Свет, яркость, тепло… Уют, защищенность, беззаботность. И все это – на уровне чувств. Это наше впечатление от солнца.

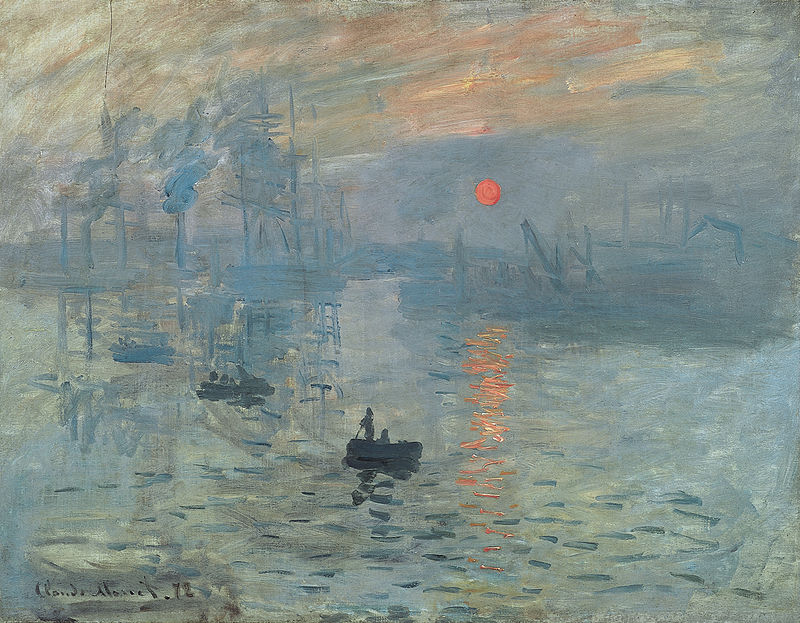

Направление живописи, которое передает впечатления, называется импрессионизм (от французского impression – впечатление). Стиль возник в начале ХХ века во Франции. «Культовой» картиной импрессионизма считается картина Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце».

Примечательно, что все началось с солнца. Прошло столетие, но интерес к солнцу у художников-импрессионистов не пропадает. Импрессионизм – это индивидуальный мир отдельного человека, переданный на полотне. На картине Моне не увидеть реальных предметов, есть только их очертания, которые прячутся за сизой дымкой. Размытые мазки, тени, нестабильность. Рябь на воде, солнечная дорожка, лодки – все это передается на полотне цветом, а выбор цвета зависит от настроения.

С появлением фотографии у художников отпала необходимость изображать предмет точно таким, каким он есть в реальной жизни. Художники стали свободнее – и так появились новые направления в живописи. На картинах импрессионистов изображено не то как мы видим мир, а то, как его чувствуем. Современные художники-импрессионисты продолжают развивать направление и создают картины, от которых невозможно оторвать глаз.

Елена Кацура

Елена Кацура родилась и живет в Челябинске. Ее картины выставлялись в России и Америке. Два года она с мужем и дочерью провела в Калифорнии – и, по словам художницы, именно солнечная Калифорния повлияла ее стиль живописи, вдохновив на подобные картины. В своем творчестве Елена соединяет две школы: школу французского импрессионизма и традиции русского реалистического искусства.

Импрессионизмом, как и живописью в целом, Елена увлекается с детства. Художница вспоминает:

«В детстве меня очень интересовало все, связанное с искусством. У меня была коллекция открыток с рисунками, которые казались мне прекрасными, и я по-прежнему храню эти открытки. Я всегда с удовольствием рассматривала художественные альбомы, могла смотреть на одну картину несколько часов подряд. Потом я поступила в детскую художественную студию в Челябинске. Мне нравилось там и я чувствовала, что искусство – действительно мой путь».

Критики называют ее картины «живыми натюрмортами». И правда, фрукты на картинах очень похожи на настоящие, но, с другой стороны – как будто из сказочного мира: они наполнены солнцем. Это своего рода философия жизни – видеть все вокруг светящимся, ярким.

Сегодня Елена – магистр в области изобразительного искусства. На своих полотнах она пытается запечатлеть красоту момента. Яркая масляная краска идеально подходит для этого. В своей художественной практике Елена пробовала разные техники: и акрил, и акварель, но считает масло самой лучшей стихией для себя. Художница говорит, что не склонна к экспериментам, но, возможно, со временем перейдет и на другие техники тоже, отдохнет от масляных красок, взяв акварельные. Ну а пока что – масло. И, конечно, солнце.

Лоран Парселье

Лоран Парселье – современный живописец, родом из Франции. Профессиональное образование получил в Париже. Сначала он работал мультипликатором, но первая же выставка его картин в арт-салоне покорила и публику, и критиков, и прессу. Про художника стали говорить и писать во всем мире. Его картины стали продаваться и во Франции, и за ее пределами.

Его стиль – современный импрессионизм. Свои первые альбомы Парселье назвал «Странный мир». «Странный» здесь означает скорее – улучшенный. Теплый мир, добрый, позитивный. Мир, сотканный из солнечных зайчиков. На его картинах всегда светит солнце. Цветовая гамма очень широкая: от палитры ярких желтого и красного цветов – до глубоких синих оттенков. Интересно то, что синий цвет, который должен передавать холод – на полотнах Парселье излучает тепло. Выходит, что абсолютно любой оттенок может стать «теплым», если правильно подобрать сочетание тона и цвета. Картины, выполненные в голубой цветовой гамме, передают утренний летний зной: воздух еще свежий, но уже горячий. А утреннее солнце – особенно яркое, ему хватает силы осветить весь мир вокруг.

Американский художник Говард Беренс так отзывался о Парселье:

«Кажется, что он живёт на какой-то другой планете, где нет грусти и слёз, где даже осень – яркая и солнечная, а дождь – веселый и тёплый».

И действительно – на его картинах не найти темных унылых пейзажей. Сам художник говорил о себе так:

«Мне нравятся мои картины, они смотрятся реально. Люди могут узнать, какое место на них изображено».

Парселье живет в загородном доме на юге Франции. Помимо живописи у него есть еще одно хобби: езда на велосипеде. Ежедневно художник совершает часовую велосипедную прогулку на свежем воздухе, любуясь пейзажами вокруг, которые вдохновляют его на написание солнечных картин.

У Елены и Лорана много общего – солнечный взгляд на мир, импрессионистическая стилистика, собственная светлая философия. Но их свет все же разный: у Лорана он отражается от предметов, солнечные зайчики обволакивают все вокруг. А у Елены предметы излучают свет, фрукты сами «светятся», как будто солнце – внутри них.

Импрессионизм часто называют гимном солнцу. Импрессионизм – это уют и умиротворение, гимн природе и жизни. Глядя на подобные картины, человек на мгновение забывает о всех проблемах и наслаждается моментом, отдыхает душой. Такое искусство – своеобразная терапия, ведь картины несут любовь и позитив.

Источник

Василий Верещагин — художник, что рисует солнце

Первая и часто единственная картина Верещагина, которую показывают школьникам, — « Апофеоз войны». От этого у публики о нём зачастую создается ложное представление как о хиппи, ненавидевшем насилие и топившем за мир во всём мире. О невероятной биографии Верещагина можно снять сериал, и ещё на сборник анекдотов останется.

Первая и часто единственная картина Верещагина, которую показывают школьникам, — « Апофеоз войны». От этого у публики о нём зачастую создается ложное представление как о хиппи, ненавидевшем насилие и топившем за мир во всём мире. О невероятной биографии Верещагина можно снять сериал, и ещё на сборник анекдотов останется.

Влюблённый в фурию войны

Полжизни он провёл в обнимку с винтовкой, водил в атаку батальоны и погиб при обороне Порт-Артура. Да и в живописи Верещагин был вполне себе милитаристом и империалистом — его сравнивали с Киплингом, и это довольно метко.

Он был популярен, но три очень важных человека были недовольны его творчеством. Первый из них — император Александр III. « Всегдашние его тенденциозности противны национальному самолюбию и можно по ним заключить одно: либо Верещагин скотина, или совершенно помешанный человек», — писал он после выставки 1874 года в Петербурге, ещё до восшествия на престол. Отец его, Александр II, Верещагина тоже терпеть не мог и очень резко отзывался о его картинах, считая их антипатриотичными.

Объясняется это прежде всего творческим методом художника. Он брал любой расхожий романтический сюжет и уснащал его массой неаппетитных, но вполне реалистичных деталей: это и трупы, и отрезанные головы, и хищники, доедающие непогребённые тела жертв. Взгляните, например, на его диптих « После удачи», « После неудачи».

Впрочем, публике этот шокирующий реализм, наоборот, нравился, а Мусоргский даже написал балладу по его картине « Забытый». ( Картину разозлённый глупыми обвинениями Верещагин сжёг, а балладу запретила цензура).

Третьим недовольным был сам художник. Практически на каждом его полотне множество световых эффектов и яркое солнце, не хуже, чем у французских импрессионистов. Но никто этого не замечает, и нетрудно понять, почему. « Я всю жизнь любил солнце и хотел писать солнце. И после того, как пришлось изведать войну и сказать о ней своё слово, я обрадовался, что вновь могу посвятить себя солнцу. Но фурия войны вновь и вновь преследует меня», — жаловался он.

Свет не видывал такой клеветы на фурию войны! На самом деле Верещагин не просто за ней гонялся — он ездил на войну по каждому поводу. Например, будучи противником складывавшегося в то время русско-французского военного союза ( будущей Антанты), написал большой цикл картин про войну 1812 года. Виды расстрела соотечественников наполеоновской солдатнёй или французских лошадей в русском храме вызывали у официальных властей форменную изжогу. И только к юбилею победы над Наполеоном, в 1912 году, эти картины пришлись ко двору.

А ещё Верещагин много писал — в смысле, пером. Почти о каждом своём путешествии он оставил по книге. Но излагает он на редкость путано и бессвязно, так что чтение на любителя. На этом заканчиваем искусствоведческую часть и переходим к самому интересному.

Гардемарины, назад

Сначала честолюбивый Верещагин думал стать покорителем водной стихии. С девяти лет он учился на военного моряка в престижном Морском Корпусе и был там одним из лучших. Но, поехав « на практику», внезапно обнаружил, что страдает морской болезнью в тяжёлой форме. Лазить по мачтам и канатам юноше тоже, как оказалось, противопоказано. « Какую хочешь, хоть каторжную, работу справил бы на берегу взамен этой», — признавался он.

Когда ему поручили командовать шлюпкой, на которой надо было пройти всего 20 километров, дело кончилось тем, что он свалился на дно и уже не встал. И хотя ему было стыдно перед окружающими, поделать с собой он ничего не мог. « Всё было безразлично; если бы выкинули в море, кажется, и то бы не протестовал», — писал он. Отплавав по морям чуть больше года, юный гардемарин решил, что хватит мучиться, и вышел в отставку.

Подобных фатальных неудач в жизни Верещагина хватало. Поехал в Париж расписывать фронтон русской церкви — из-за обострения болезни пришлось вместо этого проваляться на курорте. Отдал свой очерк об охоте в редакцию газеты « Голос» — его вернули со словами: « Это такая гадость!» Отправился на Русско-турецкую войну — выбыл из строя ещё до начала активных боевых действий. Из него мог бы получиться чеховский герой, персонаж дюжины слезливых рассказов о бессилии перед судьбой. Но он, к счастью, был человеком совсем иного склада.

Русского художника всякий обидеть может — но не всякий может убежать

Простившись с морем, Верещагин поступил в Академию художеств. Потом прокатился на Кавказ — ничего такого, просто пейзажи порисовать. Затем в 22-летнем возрасте поехал в Париж учиться живописи у модного тогда художника Жана Леона Жерома. Однако французская Школа изящных искусств оказалась местом весьма грубых нравов. Новичка там первым делом пытались не научить, а проучить. Когда на Верещагина надвинулась толпа юных дарований с намерением связать, раздеть и вымазать краской, он отступил к стене и полез в карман за пистолетом. Дальше ему даже не пришлось размахивать оружием. У почуявших неладное живописцев сработал инстинкт самосохранения, и они оставили в покое странного русского.

А вот чикагские бандиты оказались не столь понятливы. В 1902 году, когда уже состарившийся художник устроил в США выставку-продажу своих полотен, к нему в номер пришли два джентльмена с требованием поделиться. Он избил их и выгнал и, будучи человеком прямого нрава, с удовольствием рассказывал этот анекдот своему 10-летнему сыну.

До того, в 1885 году, в Вене у него возник конфликт с местными церковниками. Кардинал Гангльбауер объявил две картины — « Святое семейство» и « Воскресение Христово» — святотатством. Верещагин язвительно посоветовал ему перечитать Библию, а ещё лучше — созвать для урегулирования разногласий Вселенский собор. Обстановка накалялась. Попы провели трёхдневное покаяние. На выставку пёрли с кислотой наперевес религиозные фанатики. Пресса глумилась: случись эта история пораньше, и художника бы отправили на костёр вместе с полотнами. Наслаждавшийся шумихой Верещагин оставался твёрд, как кремень, и писал молодой жене: « Я переложил револьвер из заднего кармана в боковой — будь покойна».

Двое против флота

Чтобы понять, почему подобная суета не могла взволновать возвышенную душу русского баталиста, остановимся лишь на одном эпизоде с его участием. В апреле 1877 года, через четыре дня после объявления войны Турции, наш герой двинул из Парижа в действующую армию. Он уже договорился, чтобы его зачислили в адъютанты великого князя Николая Николаевича. Правда, воевать ему предстояло за свой счёт, но это было не самое неприятное. Прибыв на позицию, он обнаружил, что русские части есть, враг есть, а боевых действий нет. И что делать? Ничего?

Найдя себе компанию в лице такого же удалого товарища — лейтенанта Николая Скрыдлова, будущего адмирала российского флота, — Верещагин стал участвовать в речных диверсиях. Плавать он, как вы помните, не любил. Но ради такого случая можно и потерпеть! Тем более что Скрыдлов предложил взять паровой катер « Шутка» и идти устанавливать мины. Верещагин думал, что вряд ли турки будут, ковыряясь в носу, смотреть, как какие-то недоумки пытаются взорвать их флот, и что самый вероятный вариант развития событий — взлететь на воздух на собственной мине. Но других способов повоевать прямо здесь и сейчас не было.

С утра пораньше наши герои в компании матросов двинулись в фарватер Дуная. Внезапно, как в песне, навстречу им выплыл огромный турецкий пароход-броненосец. Увидя друг друга в непосредственной близости, противники в первую секунду опешили. Затем Скрыдлов взял курс на корабль, и « Шутка» помчалась на него что было мочи. Турки смекнули, что дело нечисто. И если до этого они были настроены между делом потопить катер и плыть себе дальше, то, перепугавшись, открыли шквальный огонь из всего, что было на борту.

Взрывами « Шутку» болтало из стороны в сторону. Матросы спрятались под палубу, защищённую металлическими пластинами, благодаря чему остались целы. А художник, который во время творившегося безобразия картинно подпирал ногой борт, и его сидевший у штурвала приятель остались на своих местах. Верещагин получил ранение в бедро, упал, но снова поднялся. Скрыдлов получил две пули в ноги, но продолжал держать курс на броненосец. Наконец катер и корабль соприкоснулись. Однако мина, которая должна была взорваться, не сработала — провода оказались перебиты пулями.

Продырявленная « Шутка», сносимая течением, наполнялась водой. Корабль, который они так и не смогли взорвать, всё же прекратил вылавливать мины и ушёл от преследования, а катер, несмотря на понесённый ущерб, благополучно вернулся назад. Скрыдлова, раненного в обе ноги, матросы вынесли на руках, а Верещагин, с пулей в бедре, шёл сам, опираясь на весло.

Очень приятно, царь

В госпиталь, ещё практически пустой, наведался Александр II. Увидев Скрыдлова, он поспешил к нему со словами: « Я принёс тебе крест, который ты так славно заслужил!», — после чего положил на грудь лейтенанта знак ордена Святого Георгия. Затем император подошёл к Верещагину и подал руку, заметив, что ему такого креста не нужно. Это была чистая правда. Один Георгий 4-й степени у Верещагина уже был ( он заслужил его при осаде Самарканда, хотя вообще-то приехал в Туркестан просто рисовать картины), а дважды одну и ту же награду не дают. Более высокие степени ордена полагались по статуту не за воинские доблести, а за полководческие таланты, которых Верещагин в этом деле не проявил. Впрочем, официальные звания и награды художник в грош не ставил. Он пролежал в госпитале до осени и обратно в расположение армии попал только к третьему штурму Плевны. Там он уже больше в разведку не ходил, главным образом потому, что вообще ходил пока с трудом. Начальство пользовалось этим, заставляя его рисовать карты и схемы…

Когда началась Русско-японская война, Верещагину стукнул уже 61 год — время лечить радикулит, а не сабелькой махать. Но, само собой, художник тут же полез в самое пекло. Он погиб в результате взрыва японской якорной мины, отправившей ко дну флагманский броненосец « Петропавловск» с 650 военнослужащими на борту. Война и море всё-таки добрались до него.

Источник