Мы не можем жить с космосом

Мультфильм российского режиссёра Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» включён в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».

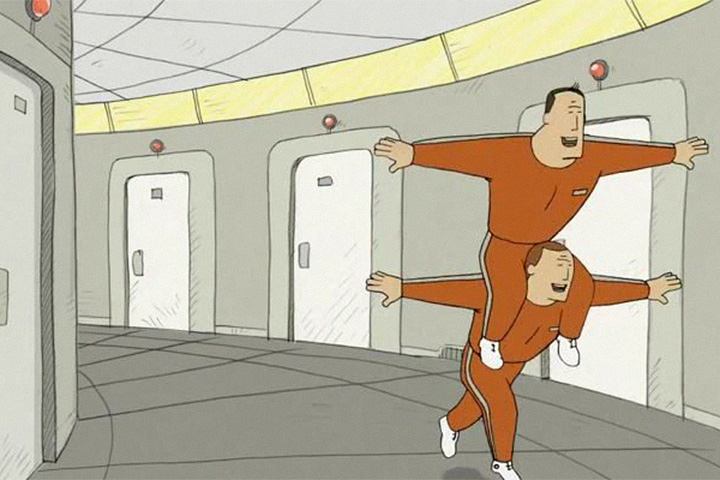

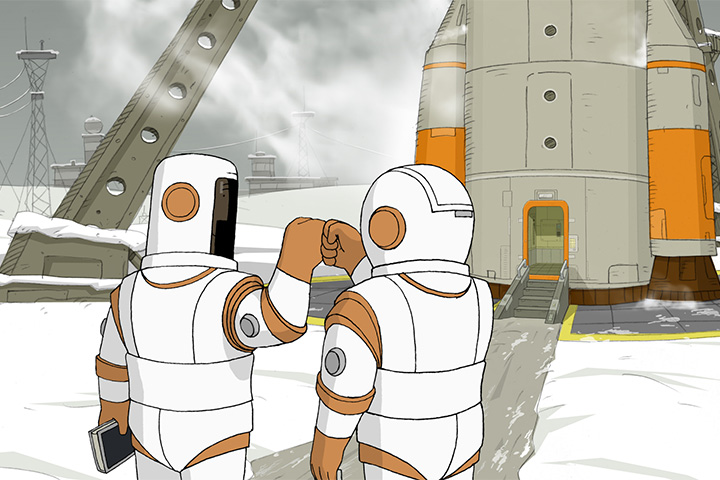

Аниматор Константин Бронзит, который учился у Хитрука, Норштейна и Хржановского, начинал работать на легендарной студии «Пилот», номинировался до этого на «Оскар» дважды, в том числе в 2016 году за фильм «Мы не можем жить без космоса». Формально между фильмами, кроме похожего названия, нет никакой связи: первый – про большую дружбу и боль утраты, а второй – про детскую мечту, материнскую любовь и ужас взросления. Но в обоих фильмах «космос» – это метафора одиночества, расставания, а в том факте, что мы «не можем без него жить», кроется экзистенциальная драма – неспособность человека ради мечты о холодной пустоте сохранить то хрупкое, прекрасное, тёплое, что дано ему на Земле.

Когда фильм о космосе снимает человек из России, у него всё равно не получится просто использовать этот образ как метафору: у нас с этим особые отношения

Оба фильма подчёркнуто не имеют национальных черт: в первом фильме есть какие-то узнаваемые советские образы, но герои названы «астронавтами». А во втором и вовсе всё символично: международная станция собирается в ледяной бесконечности безликими людьми-функциями. Но когда фильм о космосе снимает человек из России, у него всё равно не получится просто использовать этот образ как метафору: у нас с этим особые отношения. В силу исторических обстоятельств мы уже никогда не сможем жить без космоса, да и там не скоро смогут забыть нас: до сих пор все астронавты должны учить русский язык. Но и с космосом жить в России сложно. И доказательством этому – отечественная космическая фильмография.

Кадр из анимационного фильма «Мы не можем жить без космоса», режиссёр Константин Бронзит

Даже в советское время не появилось ни одного значимого всенародно любимого фильма про космос, космонавтов или тех, кто их туда посылал. Снимали, конечно, «производственные драмы» на эту тему, но это были проходные картины, сразу и не вспомнить ни одной. Настоящего героя космоса, какие были в фильмах про войну или про учёных, не родилось. Возможно, потому, что само событие было столь грандиозно и непостижимо, что художественного осмысления его не требовалось. А может, дело в другом: как говорит в предсмертном послании герой «Соляриса» – самого знаменитого (и страшного) космического советского фильма: «Это не безумие… здесь что-то с совестью».

Кадр из фильма «Солярис», режиссёр Андрей Тарковский

Ведь был солдат бумажный…

В 2008 году Алексей Герман-младший выпускает фильм «Бумажный солдат», который получил на 65-м Венецианском кинофестивале приз за лучшую режиссуру. Главный герой – врач Даниил Покровский – готовит космонавтов к первому полёту и мучается угрызениями совести: он понимает, что отправляет людей на верную смерть. Как и в фильме Тарковского, где земляне из исследователей сами становятся объектом изучения со стороны разумного океана планеты Солярис, так и в «Бумажном солдате» космос вскрывает сущность человека. Даниил Покровский разрывается между отношениями с двумя женщинами, между профессионализмом и человечностью, сердцем и долгом, подвигом и рефлексией. И в результате погибает как раз в тот момент, когда первый человек отправляется на ракете «Восток» в космические просторы.

Кадр из фильма «Бумажный Солдат», режиссёр Алексей Герман-младший

Правда о Главном

Космос – загадка, а советский космос – тайна за семью печатями. Всё рождалось в обстановке строжайшей секретности: даже жена и родители Гагарина услышали о его полёте из новостей, а имя Главного конструктора страна узнала из его некролога. Правда о трагической судьбе Сергея Королёва стала известна гораздо позже. Режиссер Юрий Кара снял два фильма про Сергея Павловича: «Королев» (2007) и «Главный» (2015). В основе лежит биографическая книга дочери Королёва «Отец». Первый фильм рассказывает об аресте и ссылке великого конструктора в Магадан, где он чуть не умер от цинги и случайно избежал гибели на корабле, который потерпел крушение. Второй – о годах триумфа Главного: от первого спутника до выхода человека в открытый космос. Консультировал картины сам Алексей Леонов, так что тут можно надеяться на достоверность материала. Впрочем, несмотря на это, фильмы большой славы не снискали. Возможно, потому, что все эти чудовищные факты не укладываются в общественном сознании – они противоречат нашей картине мира «зато мы делаем ракеты».

Кадр из фильма «Королёв», режиссер Юрий Кара

Кстати, режиссёр планировал снять и третью часть – и посвятить её лунной гонке. Режиссёр уверен, что, если бы Королёв трагически не умер так рано, то мы были бы первыми и на Луне. Впрочем, кино-фантазии на эту тему уже были.

Путешествие на Луну

В 2004 году режиссёр Алексей Фёдоров (автор нашумевших фильмов «Овсянки» и «Война Анны») снимает псевдо-документальный фильм «Первые на Луне». В жанре, который назван «постмодернистская мистификация», он рассказывает, как в «героическом 1937 году» советские учёные готовят к запуску на Луну космический летательный аппарат с человеком на борту, уже производится отбор и тренировка будущих «космолётчиков». После запуска происходит авария и связь с ракетой пропадает, но в конце XX века группа энтузиастов пытается восстановить последовательность этих событий. И история уходит в весьма неожиданные абсурдные дали.

Кадр из фильма «Первые на луне», режиссёр Алексей Фёдоров

Многие зрители приняли это за розыгрыш, а сам режиссёр сказал об этом так: «Я снимал фильм про Поколение Титанов и, хоть и языком гротеска, попытался рассказать про то, как государство ломает своих лучших сыновей и дочерей».

Критики сравнивали фильм «Первые на Луне» со «Звёздным десантом» Пауля Верхувена, где «космос» представляется питательной средой для фашизма.

Дурное предчувствие

А для кого-то космос – единственная возможность убежать от несвободы, от обыденной жестокой реальности. И тогда космическая одиссея превращается в вечную трагедию «маленького человека» – главного героя русской культуры.

В 2005 году режиссёр Алексей Учитель снимает фильм по гениальному сценарию Александра Миндадзе «Космос как предчувствие». 1957 год, советский спутник посылает звонкие сигналы миру, а в маленьком северном городе в портовом ресторане работает повар Конёк. И он готов променять все звуки Вселенной на смех-колокольчик официантки Лары. Но этому роману не суждено было стать счастливым: любовь уходит, друг исчезает, всё на этой земле мутно, беспросветно и не имеет никакого смысла. Но однажды в поезде Конёк встречает простого советского парня, улыбчивого и застенчивого молодого офицера Юрия, у которого вечно развязан правый шнурок. Позже мы увидим Конька в кинохронике: это он сумел пробиться к кортежу первого космонавта и вручить ему букет.

Кадр из фильма «Космос как предчувствие», режиссёр Алексей Учитель

Каким он парнем был

Невероятно, но факт: про Юрия Гагарина, безусловно самого почитаемого русского героя, не было снято ни одного значимого фильма. Да и попыток было немного, и все они провалились. В 2007 году вышел фильм Андрея Панина «Внук Гагарина», который запомнился главным образом скандалом с родственниками первого космонавта: после их судебного иска картина была переименована во «Внука космонавта», а все упоминания имени Юрия Гагарина удалены. Впрочем, к освоению космоса эта трагикомедия не имеет никакого отношения: она рассказывает про то, как сложно тебе придётся на Земле, если ты темнокожий ребёнок из детского дома.

Кадр из фильма «Внук космонавта», режиссёр Андрей Панин

А вот фильм «Гагарин. Первый в космосе», вышедший в 2013 году, действительно считается первым отечественным художественным фильмом про жизнь Юрия Гагарина. Рассказывает он про легендарного парня, чётко придерживаясь официальной версии (а, как известно, даже в автобиографических книгах Гагарина сегодня исследователи находят много очень спорных фактов). Ну, родственники, по крайней мере, оказались довольны. А зрители поняли, почему ни у кого больше не хватило смелости замахнуться на эту тему.

Кадр из фильма «Гагарин. Первый в космосе», режиссёр Павел Пархоменко

Рождённый бегать

Самым удачным, в том числе коммерчески, отечественным фильмом про космос следует признать анимационную эпопею про Белку и Стрелку. В 2010 году вышел первый фильм – «Звёздные собаки: Белка и Стрелка». Его снял Святослав Ушаков, который, кстати, как и Константин Бронзит, работал на студии «Пилот». Несмотря на некоторые явные ляпы – например, Пушок в фильме назван сыном Белки, тогда как на самом деле Кеннеди подарили сына от Стрелки (впрочем, личная жизнь космонавтов всегда была тайной), – этот мультфильм считается чуть ли не научпопом. Говорят, что американские дети узнают о героических собаках, которые полетели в космос и – главное – первыми вернулись живыми на Землю, именно из него. В следующем году обещают выпустить уже третью серию. Успеху сериала способствует, видимо, и тот факт, что потомки лохматых космонавтов не могут затеять судебный процесс и монополизировать память о своих героических предках.

Кадр из анимационного фильма «Звёздные собаки: Белка и Стрелка», режиссёр Святослав Ушаков

Как поменялась жизнь благочинных за последние 10 лет

Новости к середине недели

«Стол» запускает проект с адресами храмов, где соблюдают антиковидные меры

Источник

Константин Бронзит: «Я в ужасе от мысли, что придет новая идея»

Автор самого успешного мультфильма года «Мы не можем жить без космоса» рассказал Антону Долину о том, почему об этом сенсационном успехе мало кто знает.

- Твой пятнадцатиминутный мультфильм «Мы не можем жить без космоса» ухитрился получить Гран-при в Загребе, потом Гран-при в Аннеси — то есть на двух главных анимационных фестивалях в мире, а еще был признан лучшим на первой отечественной премии «Икар». Совпадение? Не думаю.

- Это началось больше года назад, в августе 2014 года, на фестивале в Хиросиме. На сегодняшний день фильм собрал 52 международные награды. Я сразу понимал, что снимаю так, чтобы задеть чей-то нерв… прежде всего, мой собственный. А там это откликнется и у кого-то другого. Иначе быть не может. Мультипликация, к сожалению, искусство очень условное, почти абстрактное. Там очень сложно играть на территории чувств, задевать эти струны. Часто современная анимация очень формальна, персонажи чисто функциональны: этот хороший, тот плохой. Неизбежная проблема, каждый раз приходится ее преодолевать. Главное — ее сознавать и попробовать с ней справиться через сюжет, композицию, раскадровки. В предыдущем фильме «Уборная история — любовная история» я уже прошел через это: там был человек, живущий в кадре, не функция. И речь шла о любви. А в «Мы не можем жить без космоса» сюжет коснулся смерти, потери, чувства одиночества. Чтобы с этим не справиться, надо быть совсем тупым. Хотя у меня по-прежнему нет ощущения, что я справился до конца.

- А можно задать дилетантский вопрос — почему мультфильм такой? Как бы простой, едва ли не примитивный по технике. Понятно, что это иллюзия, которая разрушается к середине, открывается какой-то космос. Не понимаю — как?

- Я сам не понимаю. Двигаюсь на ощупь. Есть просто ощущение, что фильм должен выглядеть так. А почему, объяснить не могу. Хотя был у меня фильм «Божество», и там я мог объяснить, почему выбрал 3D-графику. Речь шла о металле, тяжести, застывшей фактуре: об объеме. Сразу я себе так это представил, в другой технике фильм бы не состоялся. Это тоже был способ избежать условности изображения — статуя должна была жить и двигаться. А почему здесь все плосковатое, условное, как в комиксе? Мне показалось, что так надо. Прав ли я? Утешаю себя: «Наверное, прав».

- Когда я смотрел «Мы не можем жить без космоса», отчетливо осознал, как похожи твои фильмы на книги Виктора Пелевина. «Божество» может служить иллюстрацией ко многим его вещам — «Жизни насекомых», например. «Уборная история» похожа на «Девятый сон Веры Павловны», а новый мультфильм — чистый «Омон Ра»… А тебе видится какая-то литературность в твоих картинах?

- Я много думал об этом. И сделал такой чудовищный вывод: литература — враг кинематографа. Это настолько разные, несопоставимые средства, что, как только кино напрямую обращается к тексту, оно сразу теряет себя и становится беспомощным. Об этом и Дэвид Кроненберг недавно говорил: закадровый литературный текст — первый признак беспомощности режиссера. Кинематограф так перечеркивает себя начисто. А в мультипликации закадровый текст используется сплошь и рядом. Раньше я об этом не размышлял, но все равно старался не быть зависимым от любой литературы, обходиться без этого костыля.

Кадр: м/ф «Мы не можем жить без космоса»

- Значит ли это, что свой самый популярный мультфильм, «Алеша Попович и Тугарин Змей», ты считаешь фиаско? Он же литературен насквозь.

- Это коммерческий проект, большое кино! Отдельные правила игры, которые необходимо соблюдать. Без литературы никак. Хотя слово «фиаско» не такое уж пугающее. Знаешь, когда меня спрашивают, какие фильмы я сделал, я всегда забываю об «Алеше Поповиче», пока собеседник сам не напомнит. Он стоит настолько особняком — как будто другой человек сделал… Но большое кино всегда коллективный труд. «Мы не можем жить без космоса» — это я. А там — не я.

- Можешь себе представить авторский полный метр?

- Конечно! Или… В смысле, мой? Нет, никогда не было таких амбиций и желания. Мне даже на маленьком пятачке трудно сконструировать что-то важное. Я вообще тугодум. Каждый проект делаю все тяжелее. «Мы не можем жить без космоса» делался четыре с половиной года.

- То есть успех не помогает? Не воодушевляет?

- Совсем нет. Я же понимаю, чего мне стоит сделать кино. А еще, как говорит Юрий Борисович Норштейн, задача должна только повышаться с каждой следующей работой. Когда я это услышал, слова сразу легли на мои внутренности: я почувствовал, что такова моя внутренняя потребность. Я не могу все время делать одно и то же, мне необходимы шаги в стороны. А они чреваты жизненными потерями — время, силы, здоровье… Честное слово, я в ужасе от мысли, что придет новая идея, меня захватит и не будет отпускать, пока я не сделаю кино. Знаю, чего это будет стоить.

- Голливудское кино, возможно, не так логоцентрично, как наше, но все-таки стремится «рассказывать истории». А ты постоянно Голливуд троллишь, еще с пародийного «Крепкого орешка». Ведь «Мы не можем жить без космоса» тоже ответ «Гравитации», «Интерстеллару», «Марсианину».

- Ну как, был еще «Бумажный солдат» у Алексея Германа-младшего! Но нас мало, это правда. Я посматриваю в сторону Голливуда краем глаза. Кино люблю все меньше, заставляю себя его смотреть — только по рекомендациям друзей или соратников… В «Гравитации» есть кадр, где героиня влетает в очередной шаттл и вдруг ложится в позе эмбриона. Мысль режиссера Альфонсо Куарона я понимаю, но это вставной номер, щемящая метафора на пустом месте. Никак этот кадр не вытекает из событий, в нем нет логики и мотивации. На месте этого человека в такой ситуации мы были бы в шоке и панике — ступор, пустота, одышка. А она… В моем фильме есть схожий кадр: на скане мы видим космонавта, который принял ту же позу внутри скафандра. Но мне кажется, что это логично вытекает из того, что с ним происходило. Герой спрятался от этого мира. Кстати, «Интерстеллар» произвел на меня гораздо большее впечатление — я проникся его пафосом, меня пробило, хоть фильм и много ругали. А в замкнутой, вакуумной истории Куарона мне чувств не хватило.

Фотография: м/ф «Мы не можем жить без космоса»

- Многие удивятся, что аниматор, специалист по гротеску, так серьезно рассуждает о психологических мотивациях.

- Отсюда и результат. Я действительно стараюсь копать глубоко, и поэтому кино в итоге работает. Я, правда, страдаю от того, что мои фильмы чрезмерно просчитаны. До миллиметра. Научился что-то делать — и делаю. А потом возникает страх: не иссушает ли этот механизм материал? Тем не менее иногда в последний момент возникает что-то непредсказуемое. Все просчитал, а здесь дыра… И ты мучаешься, ломаешь голову, пока не приходит спонтанное решение. Так я придумал открывающиеся и закрывающиеся двери в фильме «На краю земли». А Чаплин когда-то — хлопнувшую дверь автомобиля в «Огнях большого города», чтобы слепая девушка поверила, что герой — богач. А сейчас нам кажется, что это элементарно.

- Кто для тебя образцы для подражания?

- Норштейна я уже назвал. Кроме него — англичанин Марк Бейкер, у него всего четыре фильма, но работы выдающиеся. И англичанин голландского происхождения Микель Дюдок де Вит, его фильм «Отец и дочь» — великая работа для меня. Таких имен вообще немного. Но я ориентируюсь не на сами фильмы, а на то, что люди делают, как проживают момент творения. У Норштейна я научился отношению к профессии. Как он говорит, нужно чуть-чуть неровно дышать.

- Советская анимация работала для гигантской аудитории, но только в СССР. А сегодняшние мультфильмы можно считать вненациональными и универсальными?

- Мне кажется, теперешние мультипликаторы — дерзкие, молодые, талантливые, — когда делают свои фильмы, меньше всего озабочены публикой. И даже не парятся на тему того, какой реакции он, автор, ждет от аудитории. Они настолько озабочены своим творением, что в итоге фильм замыкается сам на себя. Утрачиваются связи — и фильмы оказываются агрессивными, злыми, жестокими, холодными. Потому что автору плевать на публику.

Фотография: м/ф «Мы не можем жить без космоса»

Источник