Тайна появления жизни на Земле. Часть пятая: так как же всё-таки создать клетку?

К началу 2000-х годов ученые выделили две ведущие идеи о том, как могла появиться жизнь. Сторонники «РНК-мира» были убеждены, что жизнь началась с самовоспроизводящейся молекулы. В то же время ученые в лагере «сначала метаболизм» считают, что жизнь могла появиться в гидротермальных жерлах на дне океана. И все же на передний план вышла третья идея.

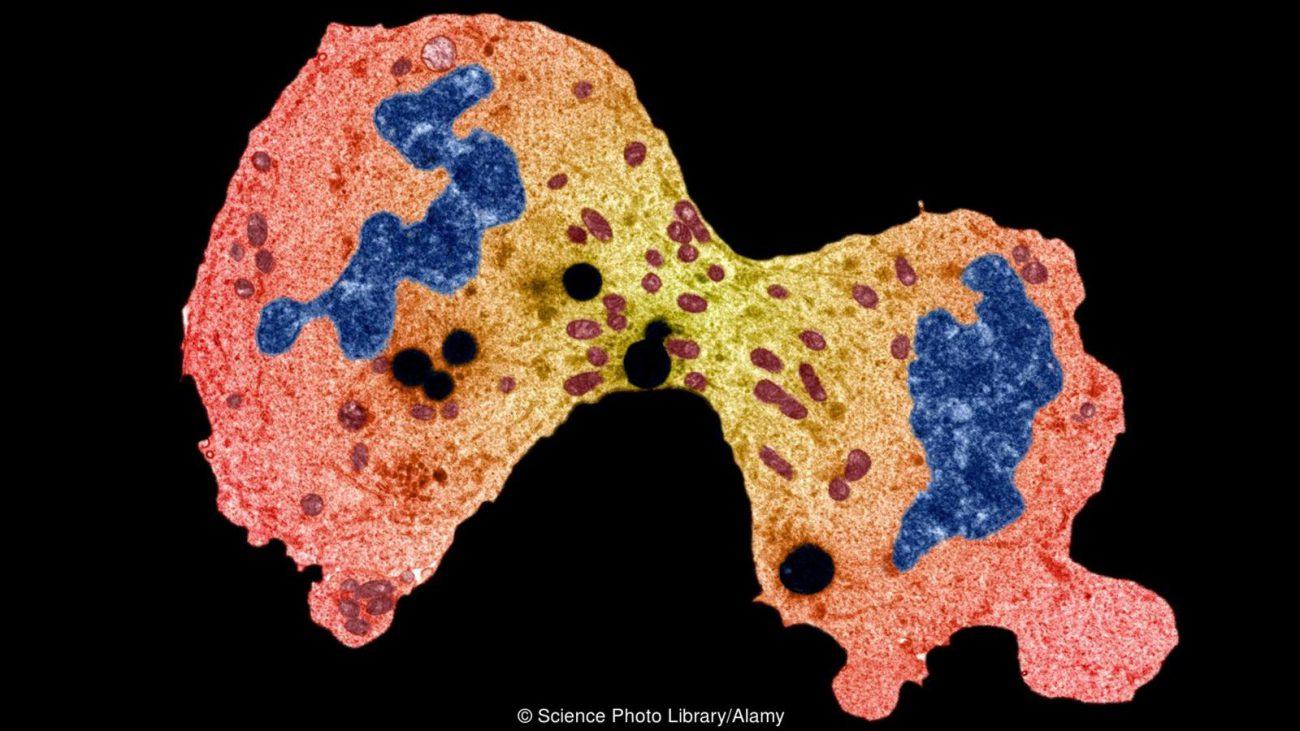

Каждое живое существо на Земле состоит из клеток. Каждая клетка — это по сути мягкий шарик, мешочек, с жесткой внешней стенкой, или «мембраной». Задача клетки — удерживать все предметы первой необходимости вместе. Если наружная стенка порвется, внутренности выльются наружу и клетка умрет — так же, как и выпотрошенный человек.

Наружная стенка клетки настолько важна, что некоторые исследователи происхождения жизни даже считают, что она появилась прежде всего. Они считают, что подходы «сперва генетика», который мы обсудили во второй части, и «сперва метаболизм», который мы обсудили в четвертой части, ошибочны. Их альтернатива — «сперва компартментализация» — представлена Пьером Луиджи Луизи из Университета Рома Тре в Риме, Италия.

Идея Луизи проста, и с ней трудно спорить. Каким образом вы собрались создавать рабочую метаболическую систему или самовоспроизводящуюся РНК, каждый из которых опирается на наличие большого количества химических веществ в одном месте, если вы сначала не сделаете контейнер, который удерживает все молекулы вместе.

Если вы с этим согласны, есть только один способ, с которого могла начаться жизнь. Каким-то образом, в жаре и буре ранней Земли, неколько сырых материалов сложились в грубые клетки, или «протоклетки». Осталось только повторить это в лаборатории: создать простую живую клетку.

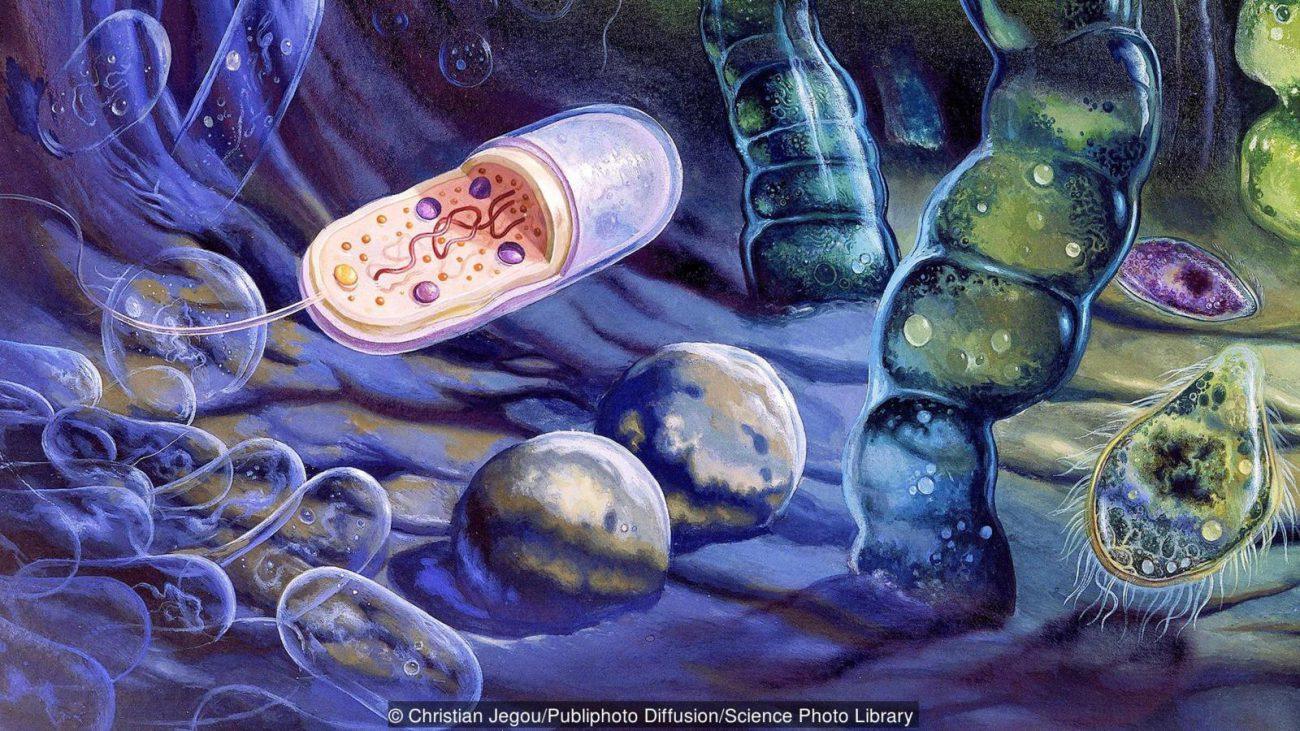

Идеи Луизи можно проследить аж до Александра Опарина и рассвета науки о происхождении жизни в СССР, которых мы обсудили в первой части. Опарин подчеркнул тот факт, что некоторые химические вещества образуют сгустки — коацерваты — которые могут держать другие вещества внутри. Он предположил, что коацерваты были первыми протоклетками.

Любое жирное или маслянистое вещество будет образовывать сгустки или пленки в воде. Эти химические вещества известны в общем как липиды. Соответственно, гипотезу о том, что с них начала жизнь, назвали «липидным миром».

Но просто сформировать сгустки недостаточно. Они должны быть стабильными, уметь делиться на «дочерние» сгустки и хоть немного контролировать, что проходит внутрь и выходит наружу — и все это без сложных белков, которые используют современные клетки для этих задач.

Появилась задача собрать такие протоклетки из всего необходимого материала. Несмотря на множество попыток за много лет, Луизи так и не сделал ничего хоть мало-мальски убедительного. И тогда, в 1994 году, он осмелился сделать дерзкое предположение. Он предположил, что первые протоклетки должны были содержать РНК. Более того, эта РНК должна была уметь воспроизводиться внутри протоклетки.

И вот, его гипотеза стала очень сложной и отошла от чистого подхода «сперва компартментализация». Но у Луизи были веские доводы.

Клетка с внешними стенками, но без внутренностей, мало что может. Возможно, она могла бы делиться на дочерние клетки, но не передавала бы никакой информации о себе потомству. Она могла начать развиваться и становиться более сложной только при наличии некоторых генов.

Вскоре эта идея обрела сильного сторонника в лице Джека Шостака, работу которого на тему «мира РНК» мы изучили в третьей части. Луизи был членом лагеря «сперва компартментализация», Шостак поддерживал «сперва генетику», и много лет они не встречались с глазу на глаз.

«Мы встречались на собраниях на тему происхождения жизни и затевали эти длинные дискуссии на тему того, что было важнее и что пришло первым», вспоминает Шостак. «Наконец, мы поняли, что у клеток было и то и другое. Мы пришли к общему мнению, что для возникновения жизни важно иметь и компартментализацию, и генетическую систему».

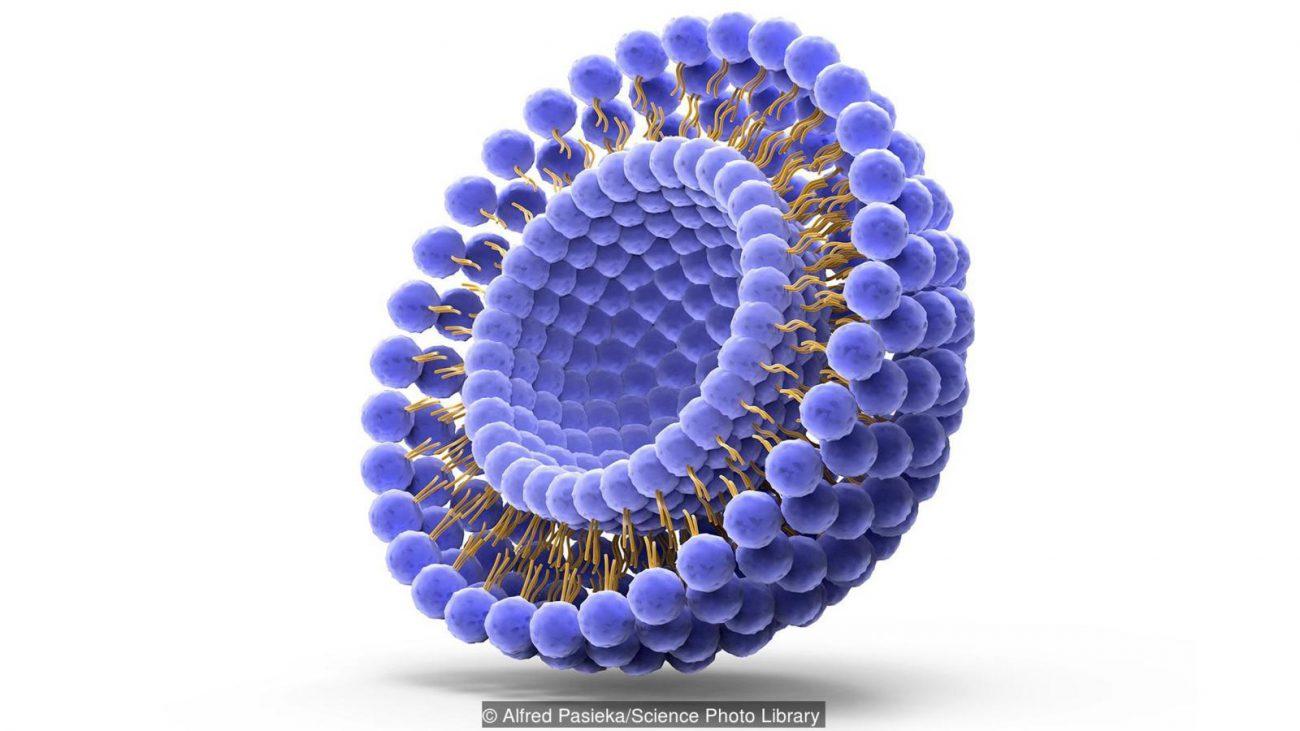

В 2001 году Шостак и Луизи изложили свое видение этого единого подхода. В работе, опубликованной в Natire, они заявили, что должно быть возможность создать простую живую клетку с нуля, разместив реплицирующуюся РНК в обычной капле жира.

Это была радикальная идея. Очень скоро Шостак решил полностью посвятить себя ей. Рассудив, что «мы не можем излагать эту теорию, ничем ее не подкрепив», он решил начать экспериментировать с протоклетками.

Спустя два года Шостак и двое его коллег объявили о большом успехе.

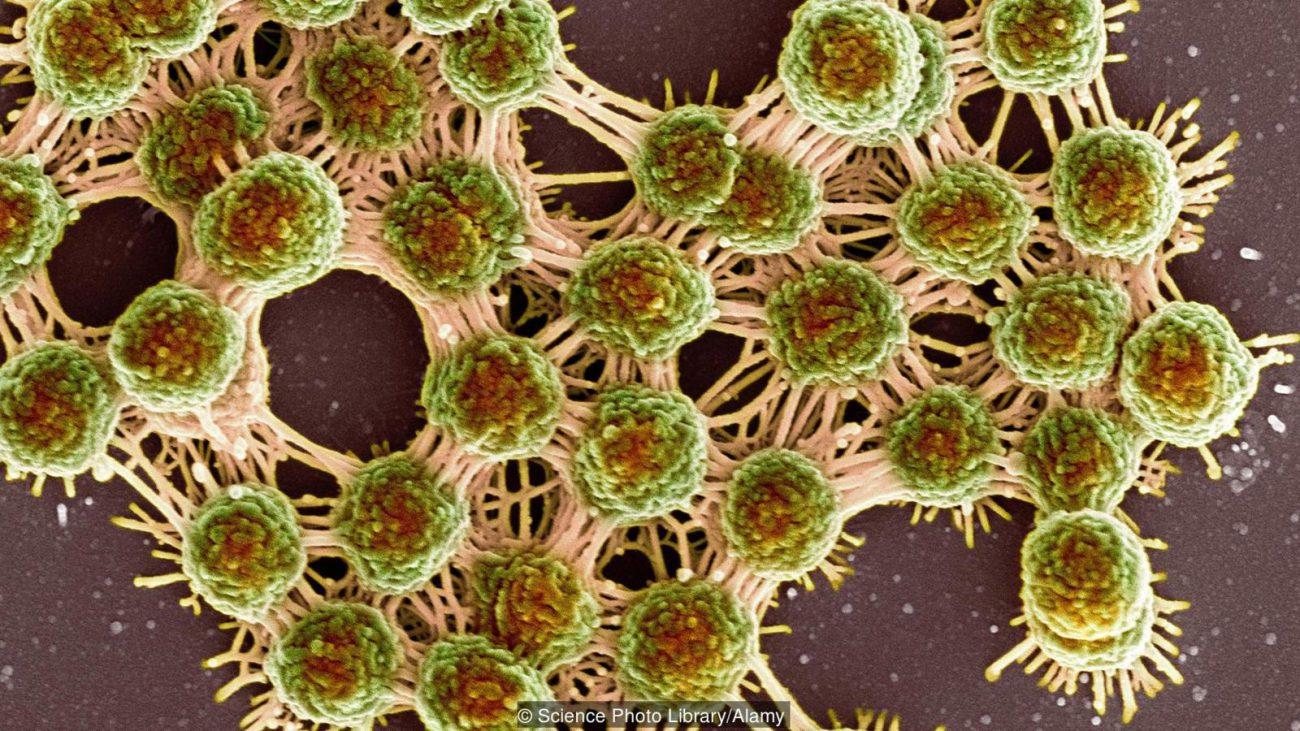

Они экспериментировали с везикулами: сферическими каплями с двумя слоями жирных кислот на внешней стороне и центральным жидким ядром. Пытаясь найти способ ускорить создание везикул, они добавили малые частички глины под названием монтмориллонит. Везикулы начали формироваться в 100 раз быстрее. Поверхность глины выступили катализатором, как некий фермент.

Более того, везикулы могли поглощать как частицы монтморрилонита, так и цепи РНК с поверхности глины. Теперь эти протоклетки уже содержали гены и катализатор, и все из одной простой добавки. Решение добавить монтмориллонит было принято не просто так. За несколько десятилетий много работ предположили, что монтмориллонит и подобные ему глины могли иметь важное значение для происхождения жизни.

Монтмориллонит — это обычная глина. В настоящее время она используется для самых разных дел, из нее даже кошачий наполнитель делают. Образуется она, когда вулканический пепел расщепляется погодой. Поскольку ранняя Земля изобиловала вулканами, кажется вероятным, что на ней было и много монтмориллонита.

Еще в 1986 году химик Джеймс Феррис показал, что монтмориллонит выступает катализатором, который помогает формироваться органическим молекулам. Позже он обнаружил, что глина также ускоряет формирование малых РНК.

И тогда Феррис предположил, что эта невзрачная глина могла быть местом зарождения жизни. Шостак принял эту идею и включил ее в работу, используя монтмориллонит для строительства своих протоклеток. Годом спустя Шостак обнаружил, что его протоклетки могут расти сами по себе.

Чем больше молекул РНК оказывалось в протоклетке, тем выше было давление на наружную стенку. Похоже, желудок протоклетки был забит и она была готова сходить по-большому. Чтобы компенсировать это, протоклетка приняла больше жирных кислот и включила их в стенки, благодаря чему раздулась еще больше и ослабила напряжение.

Что важно, она взяла жирные кислоты из других протоклеток, в которых было меньше РНК, заставив их сократиться. Будто бы протоклетки соперничали и та, у которой было больше РНК, побеждала. Но если протоклетки могут расти, может они и делиться могут? Сможет ли протоклетка Шостака воспроизвести себя?

Первые эксперименты Шостака показали, что способ деления протоклеток действительно есть. Если сжать ее в небольшом отверстии и вытянуть в трубочку, протоклетка разрывается, формируя «дочерние» протоклетки. Эта идея была неплохой, потому что в ней не участвовал никакой клеточный механизм: просто давление. Но такое решение было не самым лучшим, поскольку протоклетки теряли часть содержимого в этом процессе. Это также означало, что первые клетки могли делиться лишь проталкиваясь через крошечные отверстия.

Существует множество способов заставить везикулы делиться. Например, можно добавить сильный поток воды. Осталось только заставить протоклетки делиться и не терять кишки. В 2009 году Шостак и его студент Тинг Чжу нашли решение. Они сделали немного более сложные протоклетки с наружными стенками в несколько слоев, напоминающие слои лука. Несмотря на такую сложность, эти протоклетки все еще было просто создать.

Когда Чжу кормил их жирными кислотами, протоклетки росли и меняли форму, вытягиваясь в длинные канатоподобные цепочки. После того, как протоклетка становилась достаточно длинной, легкой приложенной силы достаточно, чтобы разбить ее на десятки мелких дочерних протоклеток.

Каждая дочерняя протоклетка содержала РНК родительской протоклетки и не теряла ни одной РНК. Более того, протоклетки могли повторять цикл постоянно, дочерние протоклетки росли и делились. Эту часть проблему, похоже, решили.

В последующих экспериментах Чжу и Шостак нашли еще больше способов заставить протоклетки делиться. Но все равно протоклеткам многого недоставало. Луизи хотел, чтобы протоклетки тиражировали РНК, но РНК просто сидела в них и ничего не делала. Чтобы показать, что его протоклетки могли быть первой жизнью на Земле, Шостаку нужно было заставить РНК внутри них воспроизводиться.

Это было нелегко, поскольку, несмотря на десятилетия попыток — изложенных в третьей части, — никто так и не смог заставить РНК самовоспроизводиться. Эта же проблема загнала Шостака в угол в ходе его первых работ над «миром РНК», и никому другому не удалось ее решить. Поэтому он вернулся и перечитал работу Лесли Оргела, который так долго работал над гипотезой РНК-мира. В этих пыльных бумагах обнаружились ценные подсказки.

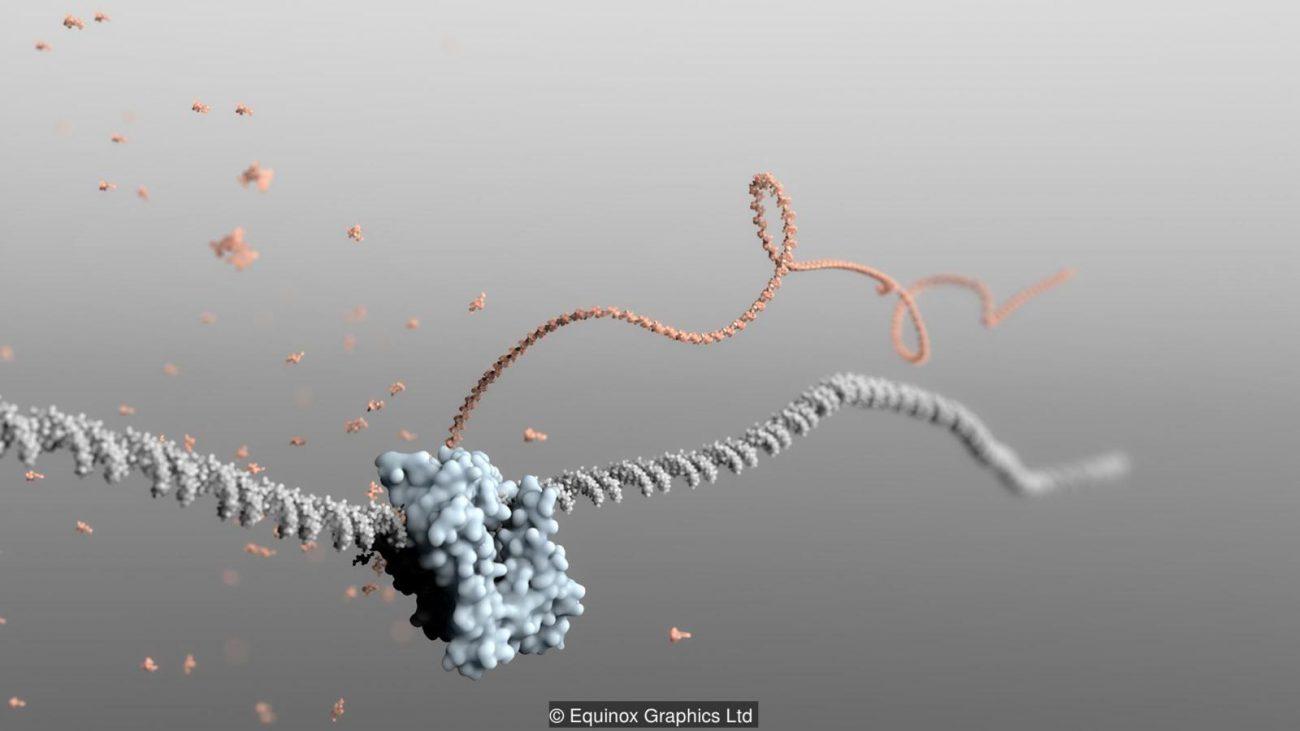

Оргел провел много времени с 1970-х по 1980-е, изучая копирование цепей РНК.

По сути все просто. Возьмите одну цепь РНК и набор свободных нуклеотидов. Затем, используя эти нуклеотиды, соберите вторую цепь РНК, комплементарную первой. Например, цепь РНК «CGC» произведет комплементарную цепь «GCG». Сделав это дважды, вы получите копию оригинальной «CGC», только окольным путем.

Оргел обнаружил, что при определенных обстоятельствах цепи РНК могут копироваться таким образом без какой-либо помощи ферментов. Возможно, именно так первая жизнь создала копии своих генов.

К 1987 году Оргел мог взять цепь РНК длиной в 14 нуклеотидов и создать дополняющие цепи длиной тоже в 14 нуклеотидов. Больше ему сделать не удалось, но этого было достаточно, чтобы заинтриговать Шостака. Его ученица Катажина Адамала попыталась запустить такую реакцию в протоклетках.

Они обнаружили, что для работы такой реакции нужен магний. Но магний уничтожил протоклетки. Впрочем было и простое решение: цитрат, который почти идентичен лимонной кислоте и который присутствует во всех живых клетках.

В исследовании, опубликованном в 2013 году, они добавили цитрат и обнаружили, что тот обволок магний, защищая протоклетки и позволяя шаблону продолжать копироваться. Другими словами, им удалось сделать то, что Луизи предлагал в 1994 году. «Мы запустили химию репликации РНК внутри этих жирно-кислотных везикул», говорит Шостак.

Всего за десять лет исследований команде Шостака удалось совершить невероятное.

Они создали протоклетки, которые сохраняют свои гены, при этом забирая полезные молекулы снаружи. Эти протоклетки могут расти и делиться и даже соперничать между собой. РНК может воспроизводиться внутри них. С какой стороны ни посмотри, они были похожи на первую жизнь.

Еще они были весьма устойчивыми. В 2008 году группа Шостака обнаружила, что эти протоклетки могут переживать нагрев до 100 градусов по Цельсию, температуры, которая уничтожает большинство современных клеток. Следовательно, эти протоклетки были похожи на первую жизнь, которая должна была переживать сильное тепло от постоянных ударов метеоритов.

«Шостак делает большую работу», говорит Армен Мулкиджанян.

Тем не менее, на первый взгляд, подход Шостака идет вразрез с 40 годами исследований происхождения жизни. Вместо того чтобы озадачиться «сперва воспроизводством» или «сперва компартментализацией», он решил делать оба дела сразу.

Это открывает путь к новому подходу к поиску происхождения жизни — единому, объединенному, унифицированному подходу. Он должен охватить все функции первой жизни сразу и одновременно. Эта гипотеза «сперва всё» уже насобирала достаточно свидетельств и может решить все проблемы существующих идей. Подробнее о ней — в следующей части.

Источник

Клетка жизни Статьи редакции

Развитие многоклеточных животных — скучная ерунда по сравнению с тем путем, который в своем развитии прошла клетка, и который оказался гораздо более захватывающим. Подробный рассказ об эволюции клетки — в новом материале Проекта Fleming.

Сложно представить, но когда-то Земля была безлюдна и пуста. Сейчас на планете существует огромное количество живых видов, которые бегают, питаются и производят потомство. Все живое выглядит разным, но в основе всего этого разнообразия лежит одна единица – клетка. Из них состоят и растения, и животные, и грибы, и бактерии. Если процесс эволюции был описан еще Дарвином, то появление первой клетки на Земле – загадка, над которой бились лучшие умы человечества. В этой теме по-прежнему много неясностей, но общая история жизни уже понятна.

Сейчас у ученых есть единое мнение, когда и как появилась первая клетка. Предшественники клеток – протоклетки – были незатейливы и содержали нуклеиновые кислоты, чтобы размножаться, и оболочку, чтобы не пускать к себе кого попало. Существовали клетки в некоем субстрате, называемым “первичным бульоном” (этот термин впервые использовал русский естествоиспытатель Опарин). Именно из этого бульона появилась первая клетка и из него же в дальнейшем она позаимствует все то, что необходимо ей для того, чтобы стать частью многоклеточного организма. Однако откуда на Земле взялся этот бульон?

В 1953 году химики Стэнли Миллер и Гарольд Юри провели эксперимент, который доказал, что жизнь может возникнуть из, казалось бы, совершенно безжизненных вещей. У них были метан (CH4), аммиак (NH3), водород (H2), монооксид углерода (CO) – газы, предположительно содержавшиеся на нашей планете в безжизненный период; также для эксперимента понадобилась вода. К колбе с водой они присоединили трубки, по которым шли вышеперечисленные газы. Они испарялись и «получали» удары током – своего рода симуляция гроз на планете. П

рошло две недели беспрерывного циркулирования, и химики обнаружили в красно-коричневой жидкости аминокислоты, необходимые для существования белковой жизни. Симулятор жизни работал. Теория Опарина оказалась верной (потом другие химики получили подобным образом все 22 аминокислоты, необходимые для жизни на планете).

Но перед биологической эволюцией была эволюция химическая.

Четыре миллиарда лет назад атмосфера на Земле была восстановительной – в ней было очень мало кислорода для образования оксидов. Эта атмосфера создала очень простые органические соединения (мономеры) под воздействием различных форм энергии – тепла и электричества. Неокисленные отложения, образовавшиеся явно на поверхности, отсутствие известных значимых источников кислорода и других окислителей – вот лишь некоторые свидетельства наличия именно тех газов в то время. Кислорода на Земле еще не было, что скажется потом на особенностях первых живых организмов на планете – они будут анаэробами.

Потом ученые получили многие биологические молекулы, в том числе сложные белки и жиры. Выяснилось, что роль электрических разрядов могли сыграть так же ультрафиолетовое излучение и тепло. Все эти образовавшиеся органические молекулы из пара вместе с дождём упали в океан, и таким образом возник “первичный бульон”. И уже потом из него появилась первая клетка.

Она была устроена гораздо проще, чем те, из которых сейчас состоит тело человека или любого другого многоклеточного организма. Ей предстояло более миллиарда лет эволюции для того, чтобы превратиться в совершенный блок для построения всего живого.

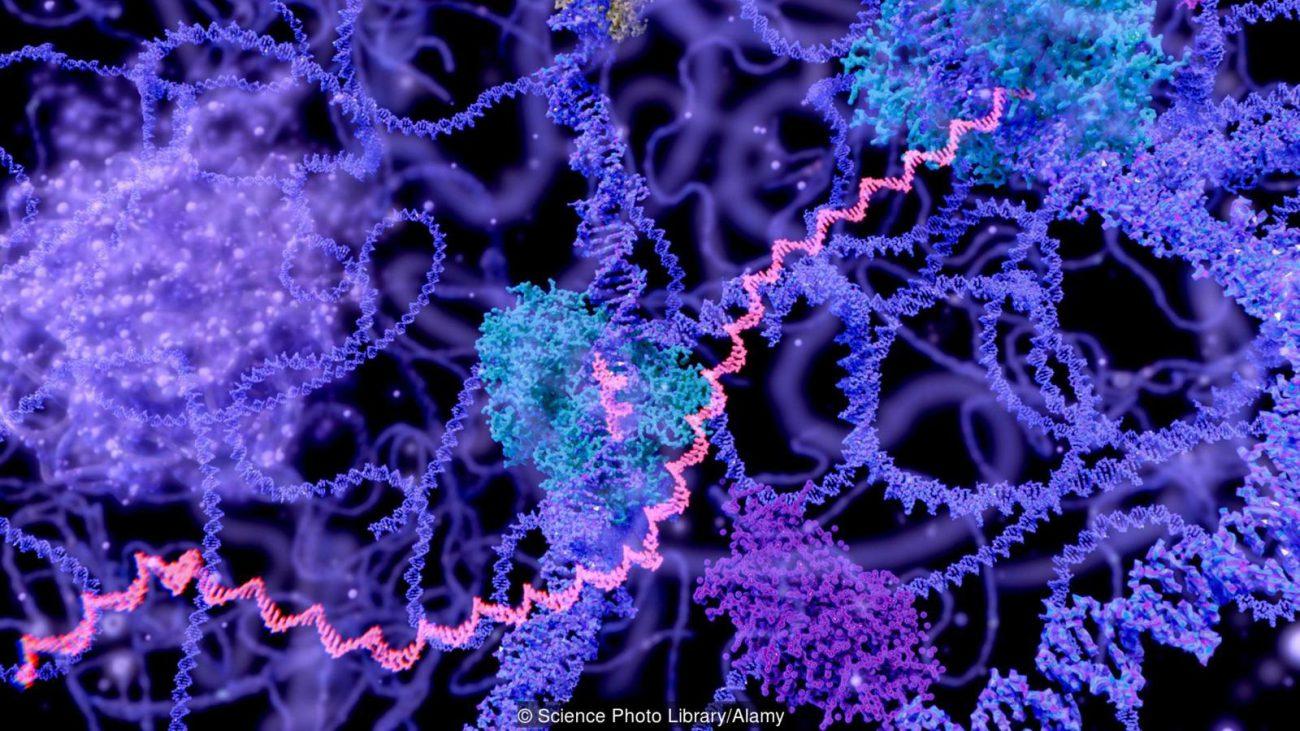

Никакая клетка не может должным образом существовать без генетической информации. Она необходима для функционирования самой клетки, она должна передаваться потомству – в общем, жизненно необходимая вещь. В первой клетке, как и в первичном бульоне, было много нуклеиновых оснований – основы для генетического кода, который использует клетка на нашей планете. Дело оставалось за малым – объединиться в молекулы.

Опарин считал, что первой появилась ДНК, но эта гипотеза не подтвердилась, поскольку ДНК не умеет копироваться самостоятельно. На самом деле первой возникла РНК, как наиболее простейшая и способная к размножению без участия других веществ структура. Теория, объясняющая возникновение РНК, носит название “гипотеза мира полиароматических углеводородов”.

Углеводороды – изначально нерастворимые вещества. Однако под действием УФ-лучей их структура меняется, и они начинают растворяться в воде. Мелкие комки углеводородов получили ещё одно преимущество – возможность сцепляться друг с другом. Они создали кольца, которые вращались, сталкивались между собой и взаимодействовали с будущими составными частями РНК и ДНК. И эти составные части тоже заботливо складывались в кольца. Так были прикреплены азотистые основания.

В этот момент из-за резкого изменения кислотности среды – предположительно такое изменение могло случится в результате извержения вулкана – часть молекул отсоединилась. Это именно эта часть позже войдёт в РНК. Для этого молекулам пришлось свернуться в трубочку и ухватиться крепко за другую свою половинку, образовав двухцепочечную структуру. Образовалась первая молекула, которая могла функционировать как носитель генетической информации. Впервые в истории планеты появился код, который описывал строение вида – первого вида живой клетки на Земле.

Однако до завершения эволюции клетки было еще далеко. Многие думают, что эволюция – это всегда конкуренция. Это далеко не всегда так. Иногда выгоднее объединиться вместе, чтобы выжить. История не знает другого такого уникального события, который произошел на планете миллиард лет назад и стал ключом к появлению всего живого мира, который мы теперь знаем. Без преувеличения можно сказать, что это был главный союз, когда-либо заключенный на Земле.

Первым человеком, описавшим этот момент, стала американка Линн Маргулис. Линн изучала происхождение ядра и органелл клетки – митохондрий и хлоропластов. Сорок лет назад она выдвинула теорию эндосимбиоза – отношений между организмами, которые живут друг в друге во взаимовыгодных отношениях, при этом один организм выступает в качестве клетки-хозяина, а другой является симбионтом и находится внутри него.

Бактерия проникает в другую и становится его внутренним органом – составляющей частью клетки. Так, хлоропласты, отвечающие в клетке за поглощение солнечной энергии, произошли от цианобактерий, а митохондрии, синтезирующие энергию – от близких родственников современных возбудителей тифа. Становясь органеллами, они отдали значительную часть своих генов в ядро клетки – хозяина.

Сравнение хлоропластов с их ближайшими свободноживущими родственниками рода Synechococcusпоказало, что их запас генов в значительной степени уменьшился. Хлоропласты содержат гены, которые ответственны за фотосинтез, но в них почти нет генов, которые могли бы выполнять другие функции; это наблюдение даёт основания предполагать, что эти клетки первичных эндосимбиотов сильно зависят от своих хозяев в деле выживания и роста.

Утрата генетической автономности, то есть потеря многих генов эндосимбионтов, произошла еще в самом начале эволюционного пути. Существует две основных теории, объясняющие сужение их генома. Первая предполагает, что симбионты потеряли избыточные гены – то есть те, которые дублировали другие гены. Вторая теория гласит, что гены были перенесены в ядро. В результате многие процессы хлоропластов и митохондрий стали управляемы ядром клетки. Кроме того, многие ядерные гены, взятые из эндосимбионтов, приобрели новые функции, не связанные с их органеллами.

Сейчас теория возникновения современной клетки признана почти всеми как наиболее вероятная, но всего сорок лет назад это выглядело иначе. Маргулис доказывала, что симбиоз, а не случайная мутация, являлся движущей силой эволюции, и что сотрудничество между организмами – главный критерий естественного отбора, а не конкуренция среди отдельных организмов. «Великое видение Дарвина не было неправильным, а всего лишь неполным», – говорила Линн.

В классической науке природа рассматривается как механическая система, состоящая из основных «стандартных блоков». В соответствии с этой точкой зрения, Дарвин предложил теорию эволюции, в которой единицей выживания были вид, подвид, или какой-либо другой «стандартных блок» биологического мира. Но спустя столетие стало совершенно ясно, что ни одна из этих единиц не является единицей выживания. То, что выживает, является организмом в его среде.

“Организм, который думает только о собственном выживании, неизменно разрушит свою среду и, поскольку мы учимся на горьком опыте, таким образом он уничтожит себя”, – отмечала Маргулис.

Статья Линн Маргулис была отклонена более чем дюжиной научных журналов, потому как никто не знал, как именно оценить её. Когда она была впервые сформулирована, концепция была настолько новой и потребовала такой степени специализированной информации, что теория была не понята не только исследователями в связанных между собой областях, но и также среди современников.

Однако после долгой и упорной борьбы с рецензиями коллег, Линн все-таки победила. Ричард Докинс, известный популяризатор науки, в отношении теории Маргулис говорит следующее:

«Я очень восхищаюсь храбростью и стойкостью Линн Маргулис в верности своей эндосимбиотической теории и её осуществлении, чтобы от неортодоксальности перейти к ортодоксальности. Это – один из величайших успехов двадцатого века в области эволюционной биологии, и я в значительной степени восхищаюсь ею по этому поводу».

С появлением оформленной клетки, с возникновением новых функций и способности клетки передавать от поколения к поколению свою генетическую информацию при помощи химических молекул, эволюция одной клетки заканчивается. Дальше начинается другая жизнь – жизнь многоклеточная и многогранная. Она приведет к появлению всего окружающего нас мира и самого человека. Но главное свершилось уже миллиард лет назад. Остальное – дело времени.

Источник