Как на Руси назывались созвездия?

За созвездиями люди наблюдали еще в далекой древности. Но у каждого народа они имели свои названия, нередко отличающиеся от современных. Например, на Руси большинство созвездий носили славянские имена.

Млечный Путь

Все его древнерусские и древнеславянские названия также связывались с понятием дороги, пути: «Птичий Путь», «Гусиная Дорога», «Утиная Дорога», «Соломенный Путь», «Становище».

Поскольку каждый месяц в году Млечный Путь меняет свое положение на небе, по нему определяли стороны света. Иногда встречается и мистическое название — «Дорога духов». Историки связывают это со славянскими верованиями в то, что после кончины душа отправляется на небо и становится звездой, заняв место в Млечном Пути.

Большая и Малая Медведицы

Созвездие Большой Медведицы, которое лучше всего становится видно в марте, когда по древним календарям начинался новый год, являлось главным ориентиром для славян в Северном полушарии. Смена его положения на небе позволяла определять стороны света в течение всего года.

В русской традиции ее называли «Большой Ковш», «Лось», «Сохатый», «Воз», «Телега», «Повозка», «Плуг», «Конь на приколе». Есть версии, что «лосиные» названия были позаимствованы у наших ближайших северо-восточных соседей – финно-угорских народов, основным занятием которых была охота и которые одно время использовали лосей в качестве верховых животных, а «тележные» — у древних германцев, которые в I-II тысячелетиях до нашей эры еще составляли с финно-уграми единый этнос.

Малую Медведицу, соответственно, называли «Малым Ковшом», «Лосенком» и т. д.

Полярная звезда (созвездие Малой Медведицы)

У наших предков она звалась «Кол», «Гвоздь» и т. п. Славяне представляли ее в виде кола, вокруг которого движутся звезды (кстати, сходные представления встречаются и у других народов). Неудивительно, так как звезда располагается у самого Северного полюса.

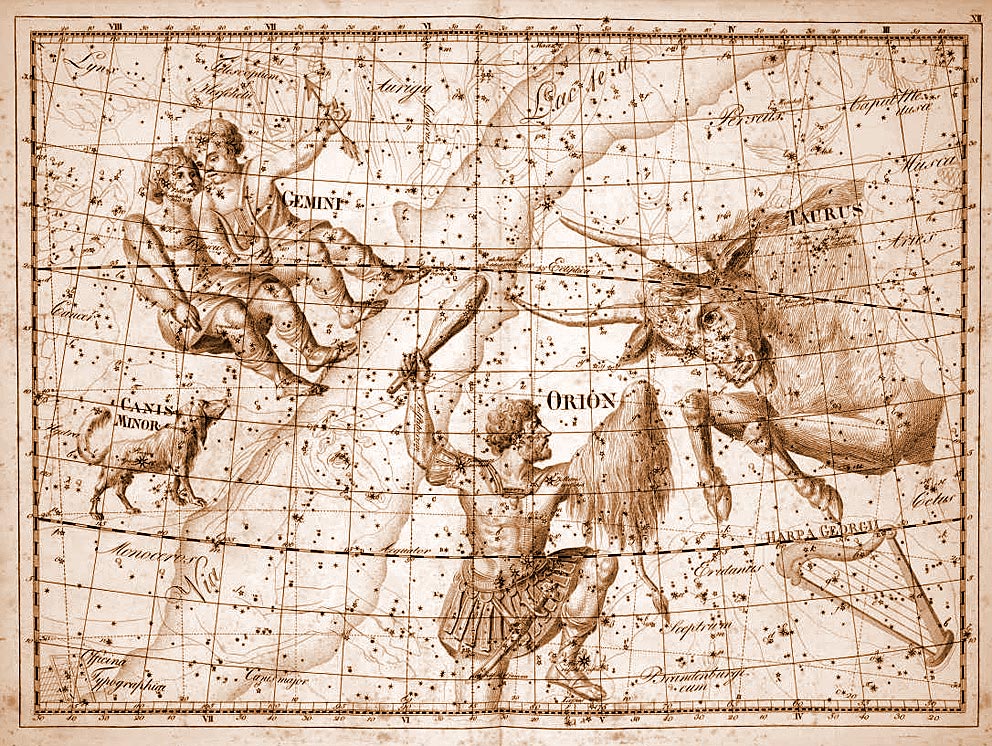

Орион

Особенно интересовали русских славян три центральные звезды этого созвездия, представляющие собой так называемый «Пояс Ориона». Звались они на Руси «Три плуга», «Грабли» и «Косари», что, очевидно, имело отношение к земледельческим работам. Дело в том, что созвездие восходило в конце лета, когда пора было по утрам выходить на покос.

Телец

Наши славянские предки дали этому созвездию также имя «Юнец». Но и современное наименование на Руси уже употреблялось. Исследователи полагают, что оно появилось в отдаленные времена, когда основным занятием наших предков было скотоводство, а точка весеннего равноденствия находилась как раз в этом созвездии.

Плеяды

Это звездное скопление, расположенное также в созвездии Тельца, было у наших предков весьма популярным. Называли его по-разному: «Семь сестер», «Волосыни», «Волоса», «Стожары», «Волосожары». Для Плеяд характерно то, что в средней полосе России можно наблюдать их на небе только с августа по апрель. По мнению историков, движение Плеяд по небу на Руси могли связывать с хозяйственной деятельностью (например, с их появлением можно было собирать урожай). Ряд названий созвездия, возможно, был связан с богом скотоводства Велесом, аналог которого в древнегреческой мифологии – Гермес, сын Майи, одной из Плеяд. Название «Стожары» происходит от слова «стог». У восточных славян стожаром назывался кол, воткнутый в землю для укрепления стога сена.

Русское название — «Ярем» («ярмо»). В астрологии знак этот связан с торговлей. А Солнце вступает в знак Весов после осеннего равноденствия, когда на Руси традиционно начинались ярмарки, собирались дань и налоги.

Водолей

В различных русских и славянских текстах созвездие Водолея именуется «Мокрешью», «Водолиятелем», «Водоточцем», что, в общем-то, близко к нынешнему названию.

Это созвездие можно наблюдать только в южной части горизонта, в средних широтах оно перестает быть видимым в первой декаде ноября. Как раз в это время славяне проводили празднества в честь богини ремесел Макошь (Мокошь). А вновь видимым Водолей становится весной, когда наступает «мокрое» время года – тает снег и текут ручьи.

Источник

Астрономия по-древнерусски: как наши предки называли созвездия и планеты

Древние славяне имели вполне определенное представление об астрономии. Они знали о существовании созвездий и планет, наблюдали за астрономическими телами. При этом практически все космические объекты, известные им в то время, носили совершенно иные названия, чем те, которые привычны нам сегодня. О том, как на Руси называли планеты и созвездия, расскажем в этой статье.

Планеты, известные нашим предкам

В Древней Руси было известно о существовании только семи планет Солнечной системы. Это были те небесные светила, которые удавалось рассмотреть невооруженным глазом.

При этом к планетам наши далекие предки относили Луну и Солнце, которые, как мы знаем, ими не являются. Также в этот список включались Венера, Меркурий, Юпитер, Марс и Сатурн.

Интересно, что Землю при этом планетой не считали. В их представлении небо выполняло функцию некой тверди, защищавшей Землю от небесной воды.

При этом планеты так и назывались. В этом плане ничего не изменилось. Данный термин древнерусскими астрономами был позаимствован у древних греков.

Из-за того, что планеты постоянно меняли свое местоположение, их также называли «блуждающими». К таким выводам приходит исследователь Юрий Карпенко в своей книге «Названия звездного неба».

Примечательно, что понятие «планета» в то время обозначало еще и человека, отправляющегося в дальнее путешествие. Это был синоним слов бродяга или странник. Например, планетой жители древней Руси называли древнегреческого царя Эдипа.

Появление термина

Существуют и более древние обозначения планет. В источниках, которые исследователи относят к началу первого тысячелетия нашей эры, встречаются термины «переходницы» и «переходные звезды».

По некоторым сведениям, термин «планета» был широко распространен на Руси уже в начале XI века. В частности, он упоминается в «Изборнике Святослава», написанном в 1073 году.

При этом греческое слово использовалось в мужском роде, поэтому данные космические объекты называли «планистис».

Названия планет в Древней Руси

Изначально все планеты в Древней Руси имели греческие названия, так как о самой астрологии было известно как раз благодаря этой стране.

Солнце и Луна имели те же названия, что и сейчас, а вот наименование остальных небесных тел было связано с именами древнегреческих богов.

Наши предки называли планеты Юпитер — Зевсом, Марс — Аресом, Юпитер — Гермесом, Сатурн — Кроносом и Венеру — Афродитой.

Один из документальных источников, в которых можно обнаружить данные обозначения, это западнорусская космография, которая была создана в 16-м веке.

К концу 17-го столетия на российскую астрономию начинает оказывать значительное влияние польская литература. В то время появляются известные нам латинские наименования планет, Солнечной системы, которые мы используем и сегодня.

Окончательно они были введены в обиход и закрепились в нашем восприятии во времена правления Петра I.

Интересно, что у некоторых небесных тел, которые в то время относили к планетам, были и аутентичные славянские названия. Так, Луну называли месяцем. Венера, которая в то время считалось самой яркой из планет, была Денницей, Заряницей, Зарницей, Утренницей, Утренней звездой или Зарянкой.

Наименования созвездий

Если говорить о созвездиях, то они на Руси носили преимущественно славянские имена. Для одного из самых известных созвездий — Млечного пути — у наших предков было сразу несколько наименований. Это и Птичий Путь, и Утиная Дорога, и Гусиная Дорога, и Становище, и Соломенный путь.

Еще одно популярное и хорошо знакомое всем созвездие — Большая Медведица. В древнерусской традиции его называли Лось, Большой Ковш, Телега, Сохатый, Повозка, Воз, Конь на приколе, Плуг.

По некоторым версиям, «лосиные» наименования были позаимствованы у географических соседей славян — финно-угорских народов, которые жили на северо-востоке. Дело в том, что основным занятием этих племен была охота. Одно время в качестве верховых животных они активно использовали лосей, которые были чрезвычайно распространены в той местности.

«Тележные названия» этого созвездия связывают с древними германцами, которые на протяжении I-II тысячелетий до нашей эры составляли единый народ с финно-уграми.

Похожие названия были у созвездия Малой Медведицы. Это Лосенок, Малый Ковш.

Полярная звезда и Орион

Пожалуй, самая известная и яркая звезда, которая указывает направление всем путникам, Полярная. Была она хорошо известна и нашим предкам. Только называли они ее, как правило, Гвоздь или Кол.

Дело в том, что в мифологии жителей Древней Руси она символизировала кол, вокруг которого движутся все остальные звезды. Примечательно, что сходные представления о Полярной звезде встречаются и у многих других народах, существовавших в разных уголках земного шара.

Стоит признать, что это неудивительно, так как данная звезда расположена у самого Северного полюса.

В созвездии Ориона наши предки выделяли три центральные звезды. Они представляли собой так называемый Пояс Ориона. На Руси их называли Грабли, Три плуга или Косари. По всей видимости, символику данного созвездия напрямую связывали с земледельческими работами. По поверьям, когда созвездие появлялось на небе в конце лета, наступала пора отправляться на покос.

Телец

У созвездия Тельца в Древней Руси было наименование Юнец. При этом в обиходе было и современное название.

По мнению исследователей, оно появилось в стародавние времена, когда основным занятием наших предков было скотоводство. Точка весеннего равноденствия приходилась как раз на это созвездие, поэтому оно и получило данное название.

Плеяды

Как известно, в созвездии Тельцы расположено звездное скопление Плеяды. Оно пользовалось большой популярностью у наших предков. Оцените только, какое количество названий у него было: Волосыни, Семь сестер, Стожары, Волоса, Волосожары.

Характерным признаком Плеяд было то, что в средней полосе России, где преимущественно и жили наши предки, их можно было наблюдать на небе только с августа по апрель.

Историки считают, что на Руси движения по небу Плеяд напрямую ассоциировалось с хозяйственной деятельностью. Например, при их появлении было принято отправляться собирать урожай.

Также ряд названий напрямую связаны со славянским богом скотоводства Велесом. Его аналог в древнегреческой мифологии — Гермес. Он как раз был сыном одной из Плеяд — Майи.

Само название «Стожары» происходит от слова «стог». Среди восточных славян «стожаром» было принято называть кол, который втыкали в землю, чтобы укрепить стог сена.

Весы и Водолей

Созвездие Весы в Древней Руси называли Ярем. Данное слово производное от «ярмо». Астрологи связывают его с торговлей. Например, когда Солнце оказывалось под влиянием Весов (это происходило после осеннего равноденствия) на Руси было принято собирать налоги и дань, устраивать ярмарки.

Созвездия Водолея в различных древнерусских источниках называют Вододиятелем, Мокрешью, Водоточцем. Это близко к современному названию и по звучания, и по значению.

Наблюдать его можно было только в южной части горизонта. В начале ноября оно переставало быть видимым в средних широтах. На Руси в это время отмечали праздник, посвященный богини Мокошь.

Вновь Водолей появлялся на небосклоне только весной. Это связывали с наступлением «мокрого» времени года, так как начинали активно течь ручьи и таять снега.

Получается, что, в отличие от планет, названия многих созвездий на Руси не были заимствованиями, а являются аутентичными.

Источник

Древние названия созвездий: как назывались созвездия древних славян на русском. История возникновения народных названий созвездий.

*Заглавное фото: Сергей Макурин. Маньпупунёр, Республика Коми.

Как назывался Млечный путь? Какое созвездие соответствует названию Стожары? Какие вообще созвездия были известны русскому народу?

Сегодня нам хочется мгновенно получать точные ответы на конкретные вопросы, но когда речь заходит о названиях, происхождении этих названий и их точном смысловом содержании — мы погружаемся в целую пучину версий, вероятностей и оговорок. Взять хотя бы тот факт, что включение звезды в то или иное созвездие не обусловлено ничем кроме внутренней логики и фантазии смотрящего — то есть «границы» созвездий, какими их знали наши предки, вовсе не обязаны совпадать с известными нам звездными конфигурациями. Так, например, исследователям известен ряд особых русских народных созвездий — ЖЕЛЕЗНОЕ КОЛЕСО, АРШИН, КРЕСТ ИВАНА ВЕЛИКОГО, ВОДОНОС, МЕТЛА, ПАВЛИНИЙ ХВОСТИК, ЗМЕЯ — которые не могут быть соотнесены ни с каким современным созвездием, так как строились на основе других визуальных образов и, следовательно, включают в себя части и комбинации других привычных нам созвездий.

Или другой пример, касающийся многообразия звездных названий: на территории Российской Империи исследователями было зафиксировано порядка 40 названий только для созвездия Плеяд, более 50 — для Большой Медведицы… В то же время, порой, одно и то же название в зависимости от региона соотносится с несколькими разными созвездиями в современном понимании, порой же вообще невозможно достоверно установить к какому созвездию относится то или иное название.

В рамках данной статьи мы ответим на все озвученные в подзаголовке вопросы, однако, сначала придется разобраться в том, что вообще нам известно о русских названиях созвездий, откуда эта информация взялась и насколько она достоверна.

Откуда мы знаем о том, как в России раньше называли созвездия?

Небо древних греков расписано созвездиями от края до края: тут — Кассиопея, там — Персей, там — Андромеда и так далее. У каждого свое четкое устоявшееся место, название, сопутствующая легенда — никаких «темных пятен». Очевидно, нечто подобное должно было бы существовать и у славян — ведь наши предки совершенно ни в чем не уступали своим средиземноморским современникам, а волхвы обладали невероятно глубокими знаниями о космосе и природе вещей. Однако, по понятным причинам такая систематизированная картина небосвода не дошла до наших дней даже если и существовала в древности — о чем мы теперь можем только гадать.

Н.К.Рерих. Звезда героя

Исчезли носители древнего знания, а с петровскими реформами Русь стала перенимать и «общепринятые» западные названия вещей — то есть, применительно к названиям созвездий — речь шла о греческой картине небосвода. Исконные древние названия и очертания созвездий оставались лишь в народной памяти, далекой от академий, реформ и модных веяний. Это продолжалось в течение нескольких столетий до тех пор пока ученые нового склада не осознали, что старые народные названия различных сущностей и явлений несут определенную ценность хотя бы с этнографической и лингвистической точки зрения и не стали их собирать.

В результате удалось сохранить определенный пласт фрагментарной, а, зачастую противоречивой и неточной информации, которая как бы то ни было содержит некоторые сведения о наименованиях хотя бы самых ярких созвездий небосвода в разных регионах нашей страны. Собраны эти данные были уже в веке и, соответственно, отражали знания простых людей своего времени, то есть в некоторых аспектах могли уходить в глубокую древность, а в некоторых — быть продуктом новых культурных явлений.

Интересно, впрочем, что подавляющая часть народных звездных названий имеет полные смысловые аналоги в среде других славянских народов, а также и тюрков, что с высокой долей вероятности позволяет отнести время возникновения этих названий к древнейшим временам общей истории.

Синонимы, противоречия и дубли в названиях созвездий

Основная сложность заключается в том, что все материалы на тему древнерусских и славянских астронимов базируются преимущественно на словарях русских народных говоров XIX века, а их составители являлись в первую очередь лингвистами, фольклористами и этнографами, а не астрономами, поэтому, записывая название того или иного созвездия в конкретной местности, они довольствовались туманными трактовками вроде «Плуг — одно из созвездий южного неба». Отсюда, вероятно, возникла и последующая путаница, когда одно и то же название — например, КОРОМЫСЛО, впоследствии соотносилось чуть ли не со всеми яркими звездными скоплениями наших широт — от Большой Медведицы и Кассиопеи, до Ориона и Млечного пути… С другой стороны, может быть и так, что образ того же коромысла настолько важен в народной культуре, что в разных регионах люди действительно видели его в самых разных созвездиях.

Так или иначе, проанализировав доступный этнографический материал ученые (, , и другие) выделили ряд ключевых созвездий, народные названия которых установлены с высокой долей соответствия. Речь, конечно, идет о самых заметных и узнаваемых созвездиях и объектах — Млечный Путь, Венера, Полярная Звезда, Большая Медведица, Плеяды, Орион… У всех этих объектов на территории России зафиксировано как минимум по 10–15 разных наименований (иногда до 50), что также говорит об их особом значении в жизни даже простых людей. От Архангельской области до Сибири именно на них ориентировались для определения своего местонахождения, установления скоро ли наступит рассвет, с их появлением связывали наступление определенных сезонов и периодов. Давайте рассмотрим их подробнее.

Млечный Путь

На территории Российской Империи было зафиксировано 37 различных наименований для Млечного Пути, но ключевой, так или иначе, остается именно идея дороги — вокруг нее построены все остальные названия. Еще Владимир Даль (Читать 12 интересных фактов биографии В.Даля ) записал такие русские народные названия Млечного Пути как ПУТИ и ДОРОГИ. Отмечал он также и название УЛИЦА, идентичное по смыслу кельтскому Arianrod «серебряная улица». К этой же группе относятся названия ТРОПА (Арханг.), ДОРОЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ (.), НЕБЕСНАЯ ДОРОГА (Вят.), МЫШИНЫЕ ТРОПКИ (Нижегород.).

Млечный путь = Гусиная дорога

В разных регионах земли Млечный Путь расположен на плоскости неба — меняется и его направление в зависимости от сезона (например, в наших широтах зимними вечерами зимой Млечный путь пересекает небосвод с на , а весенними вечерами — с севера на ), что, с одной стороны, позволяет использовать его для ориентирования, а с другой — ведет к тому, что люди, населяющие ту или иную местность, зачастую дают ему название связанное с указанием на определенную сторону света и присущие ей тропы, дороги, пути миграций.

Так, например, в северных, западных и центральных регионах России наибольшее распространение получили названия обыгрывающие тему «птичьей дороги»: ГУСИНАЯ ДОРОГА (ДОРОЖКА) (Амурск., Вологодск., Вят., Калуж., Перм., Тул., Сиб.), ДИКИХ ГУСЕЙ ДОРОГА (Смол.), ПТИЧИЙ ПУТЬ, ЖУРАВЛИНАЯ ДОРОГА, ДОРОГА У (В)ЫРИЙ — они как раз отражают подмеченную связь между весенним направлением Млечного Пути и возращением птиц в северные широты с . Кстати, именно такие названия являются самыми популярными для обозначения Млечного Пути в том числе у и тюркских народов, то есть характерны для всех без исключения этносов от Балтийского моря до . А вот в Западной Европе — где птицы возвращаются с юга, а не с — подобные «птичьи» названия Млечного пути практически не используются.

В южных регионах России нередко встречаются названия связанные с именами Батыя и Мамая: БАТЫЕВА ДОРОГА (Тамб., Тул.), МАМЕВА ДОРОГА (Сарат., Семипалат.), СТАНОВИЩЕ (Тул.), ДОРОГА ТАТАРСКАЯ, которые также отражают соответствие сезонной направленности Млечного пути и движения Орды.

Названия из серии ДОРОГА В ИЕРУСАЛИМ (Перм.), МОИСЕЕВА ДОРОГА, СВЯТАЯ ДОРОГА (Кур.), ИЕРУСАЛИМСКИЙ ПУТЬ, БОЖЬЯ ДОРОГА отражают уже направление движения паломников на святые земли и соответствуют более позднему христианскому культурному пласту.

Из ориентационных названий Млечного Пути интересен и характерен пример с названием ЧУМАЦКИЙ ШЛЯХ, которое было распространено на украинских землях. Чумаками там называли торговцев ездивших в Причерноморье за солью. Поездки эти чаще всего совершались зимой (так как в межсезонье были плохо проходимы) и имели направленность на юг или . Именно так зимними вечерами расположен на небосводе и Млечный путь, который как бы указывает чумакам направление.

Из мультфильма «Чумацкий шлях»

Среди других названий Млечного Пути можно выделить те, что связаны с хозяйственной деятельностью человека — такие образы очень часто присутствуют и в названиях других ключевых созвездий северного неба. КОРОМЫСЛА (Владим.), КИЧИГИ (Урал).

Есть и другие более редкие названия, характерные для определенных народов — ПОЯС (русск.), СТОЛБ (белорус.), ЗМЕЯ (укр.), НИТКА (хакас.), НЕБЕСНЫЙ КАНАТ (якут.), ТРЕЩИНА (тувин.), ЛЫЖНЫЙ СЛЕД (хант. и манс.), ДОРОГА ИНЕЯ (хакс.)

Большая Медведица

Большая Медведица — не только самое яркое и узнаваемое созвездие северного неба, но и, возможно, самое древнее из дошедших до нас названий. Древнее настолько, что это даже трудно представить. Наверняка, Вы не раз задумывались почему это созвездие в принципе называется Медведицей при том, что не имеет с ней совершенно никакого внешнего сходства. На этот счет существует греческий миф о нимфе Каллисто превращенной в медведицу ревнивой женой Зевса Герой — мол, она была заброшена на небо за хвост, чего он и вытянулся… все это крайне неубедительно и скорее походит на придумывание объяснения для уже существующего названия созвездия, а не причины его возникновения. Кроме того, известно «медвежье» название для этого созвездия в языке североамериканских индейцев, которое было записано еще в XVII веке и, очевидно, не могло быть продуктом влияния греческой мифологии. Исследователь М.Гладышева также обоснованно доказывала, что название Медведица или Медведь у славянских народов появилось независимо от Греции.

Схема расположения звезд Большой Медведицы с иллюстрацией

А теперь самое интересное — как известно, Вселенная расширяется, меняется и звезды со временем также меняют свое положение на небосклоне. Наши предки тысячи лет назад видели немного другой небосвод над своей головой. Сегодня ученые могут реконструировать вид звездного неба в прошлом с учетом сегодняшней скорости и направленности движения звезд в том или ином созвездии. И вот как выглядела Большая Медведица 100 тысяч лет назад:

Созвездие Большой Медведицы 100 тыс. лет назад

То есть 100 тысяч лет назад Большая Медведица действительно была похожа на медведя! И это знание параллельно сохранилось у народов разных континентов, которые на протяжении тысячелетий не имели друг с другом связи. Вот так, звездные названия могут перечеркнуть все теории о развитии человечества, включая «знание» о первых современных людях кроманьонцах, живших не далее чем 10–40 тыс.лет назад. Огни Большой Медведицы, бесстрастно взирающие на нас из глубин космоса, свидетельствуют, что человеческие языки — включая русский — существуют уже как минимум 100 000 лет. К «официальному» моменту появления кроманьонца очертания Большой Медведицы уже лет эдак 50 тыс. назад утратили сходство с медведем.

Очевидно, с течением времени, когда очертания созвездия уже изменились, в языке должны были возникнуть новые названия, лучше отражающие его современный образ. Древнее «медвежье» название к XIX веку сохранилось лишь в ограниченном ряде регионов: МЕДВЕДИЦА (Урал.), МЕДВЕДКА (Кур.), МЕДВЕЖАТНИКИ (Новг.). А наиболее распространенным названием на территории Российской империи применительно к созвездию Большой Медведицы стало название ЛОСЬ (Арханг., Владим., Вологод., Волхов и Ильмень, Вят., Калуж., Костр., Нижегород., Новг., Олон., Пене., Перм., Петерб., Пск., Свердл., Сиб., Тамб., Терск., Яросл.), а также его производные ЛОС (Урал.), ЛОСА (Олон.), ЛОСЕВА КИЧИГА (Арханг.), ЛОСИ (Свердл.), ЛОСИХА (Арх.), ЛОСИЦА (Эст.), СОХАТЫЙ (Камч., Курил., Алеут., Амурск., Енис., Ирк.). Ареал распространения этого астронима охватывает всю Россию, за исключением самых южных областей и в целом совпадает с ареалом обитания лосей как таковых.

Созвездие Большая Медведица = Лось

Совпадает по территории распространения с ним и астроним — КИЧИГИ или КИЧИГА, означающий выгнутую палку для обмолачивания зерна. Впрочем, чаще термин КИЧИГИ относится к созвездию Орион, о котором будет сказано далее (а иногда — к Плеядам), в связи с чем можно предположить, что в данном случае этнографы не вполне точно соотнесли астроним с созвездием.

Вторая по популярности группа названий для созвездия Большой Медведицы связана не с КОВШОМ, как можно было бы предположить — хотя такие названия и встречаются (Амур., Петерб., Арханг., Вологод., Костром., Ряз., Сарат., Урал.) а с понятием ВОЗА, ТЕЛЕГИ или ПОВОЗКИ. В большей степени они характерны для Юга и России. Очевидно, это является следствием отождествления самого Млечного Пути с дорогой. Люди пытались не просто дать звездным скоплениям отвлеченные названия, а связать картину звездного неба в некий единый мир, где все взаимосвязано. Раз есть дорога — по ней должна ехать повозка. Отсюда происходит многообразие названий ВОЗ (Юг России, Дон, Казан., Костр., Нижегород., Ряз.), ВОЗИЛО (Дон.), ВОЗНИЦА (Кур.), ГОРБАТЫЙ МЕРИН (Ворон.), КОЛЕСНИЦА (Орл.), КОЛЕСНИЦА ЦАРЯ ДАВИДА (Кур.), КОЛЫМАГА (Кур.), КОЛЯСОЧКА (Кур.), КОНЬ ГОРБАТЫЙ С ТЕЛЕГОЙ (Оренб.), ПОВОЗКА (Дон.), АРБА (Дон.)

В ряде областей зафиксировано название КОРОМЫСЛО (Оренб., Дон., Сарат., Свердл., Тобол., Томск.), что вызывает некие сомнения в достоверности соотнесения названия с созвездием, так как слишком уж часто этот астроним фигурирует применительно к самым разным звездным скоплениям. И Млечный Путь, и Орион, и Кассиопея — все в тех или иных источниках значатся как КОРОМЫСЛО.

Большая и Малая Медведицы на небосклоне

Из «спорных» названий Большой Медведице присуще именование СТОЖАРЫ и множество производных от этого слова — СТОЖИРЫ, ВИСОЖАРЫ, ВОЛОСОЖАРЫ. Почему «спорных»? Дело в том, что это еще один астроним который, по свидетельствам этнографов применяется буквально на каждом шагу. Это и Плеяды (в наибольшей степени), и Малая Медведица (СТОЖАРЬЕ), и — Большая Медведица.

Можно, предположить, что здесь «проблема» кроется не в неправильном соотнесении названия с созвездием, а в смысле слова «стожары» как такового. «Сто» + «жары» (звезды, солнца, огонь, пламя) = «сто звезд», «сто солнц». Очевидно, что таким образным словом можно назвать абсолютно любую группу ярких звезд на небосклоне, что и делали наши предки. Позднее это название в большем мере закрепилось именно за созвездием Плеяд, которое изначально (в более древнем варианте) именовалось ВИСОЖАРЫ или ВОЛОСОЖАРЫ. А так как СТОЖАРЫ уже использовались и для обозначения других звездных скоплений, ВИСОЖАРЫ и ВОЛОСОЖАРЫ также распространились на них, будто все это синонимы одного слова, хотя это далеко не так. Значение этих названий мы рассмотрим детальнее применительно к Плеядам, которые занимают в русской астронимии совершенно особое, а, возможно, даже центральное место.

Пока же следует упомянуть еще об одном названии Большой Медведицы — КОНЬ НА ПРИКОЛЕ (восток России), ПРИКОЛ (Тул.) — которое ясно указывает на ее связь с Полярной звездой, которую Большая Медведица, главный образом, и помогает безошибочно находить.

Малая Медведица и Полярная Звезда

Наши предки, как и многие другие народы земли, представляли себе Полярную Звезду как некий кол или гвоздь, вокруг которого вращается вся небесная сфера. Основным ее свойством в этом контексте является неподвижность, стабильность, которую можно принять за точку отсчета (интересно, что югославские славяне именовали ее НЕКРЕТНИЦА, что означает «некрутящаяся» и также отражает именно это ее свойство). Отсюда и основные ее названия: (Семипалат.), НЕБЕСНЫЙ КОЛ (Волог.), (Урал.) В этом контексте становится лучше понятно одно из названий Большой Медведицы — КОНЬ НА ПРИКОЛЕ.

Полярная звезда = Кол-звезда

Другой признак Полярной звезды, отраженные в многочисленных названиях — это ее северное полярное местоположение. В этом контексте она известна под названиями ПОЛЯРКА (Волог.), СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА (Арханг.), ПОЛНОЧНАЯ ЗВЕЗДА (Волог.). Самое древнее и интересное из этих названий — ПОЛНОЧНАЯ. Этим словом в древности обозначали не только ночь, но и направление света — «на полночь», то есть — «на север». Отсюда — «полночные страны», «полночные земли».

Известны также более поэтические названия — ЗАРНИЦА (Сиб.), (Свердл.), и уже встречавшееся нам СТОЖАР, которое было решено отождествить не с конкретным созвездием, а с любой яркой звездой.

Схема расположения звезд Малой Медведицы

А вот созвездие Малой Медведицы как таковое в этнографических источниках встречается крайне редко. Обычно, оно дублирует название Большой Медведицы — МАЛАЯ ЛОСЬ (арханг.), СОХАТЫЙ (Алтай.), или же носит некое «усредненное» наименование, которое в разных контекстах и регионах встречается применительно к самым разным созвездиям — КИЧИГА (Арх.), СТОЖАРЬЕ (Смоленск.)

Из наиболее интересных и уникальных названий Малой Медведицы стоит отметить название ВЫШЕЗАР (Смол.), которое неким образом может указывать на ее верхнее положение у самого основания небосвода.

Телец и Плеяды

В созвездии Тельца, а точнее его основной части наши предки видели небесный ПЛУГ, или — СОХУ, ЧЕПИГИ ( рукоятка плуга). Сохранился даже вопрос с новогодних колядок: «Чей же это плужок раньше всех вышел?» И действительно — в зимние ночи небесный плуг появляется на востоке неба, а затем движется — прокладывает борозду — через весь небосвод.

Созвездие Тельца = Плуг

Но не ПЛУГ главное созвездие этой части неба, а находящееся рядом с ним звездное скопление Плеяды, состоящее из семи отчетливо видимых невооружённому глазу звезд (и более 300 мелких). Плеяды не похожи ни на одно другое созвездие — за счет большого скопления звезд на ограниченном участке неба возникает эффект свечения самого небосвода, особенно заметный при взгляде боковым зрением. По современной классификации Плеяды является составной частью созвездия Тельца. Для наших же предков Плеяды были совершенно особым, знаковым созвездием. Для него одного на территории Российской Империи было зафиксировано около 40 разных названий — больше только у созвездия Большой Медведицы.

Названия эти можно условна разделить на две большие смысловые группы. Одну составляют названия связанные с круглым, сферическим, кучным — они отражают визуальную ассоциацию с Плеядами и распространены преимущественно на Русском Севере, Урале, Сибири и на Дальнем Востоке: ГНЕЗДО (Перм., Свердл.), ГРУДКА ( малая укладка стогов сена — Свердл., Симб.), КЛУБ, КОЧКА (Орл.), КУРИЦА С ЦЫПЛЯТАМИ (Том.), КУЧКА (Казан.), ЛАПОТЬ (Арх.), ЛУКОВКА (Волог.), ОСЬЕ ГНЕЗДО (Свердл.), ПТИЧЬЕ ГНЕЗДО (Арх., Перм.), РЕШЕТО (Волог., Новосиб., Эст.), СОЛОНИЧКА (Арх.), УЛЕЙ (Петерб.), УТИНОЕ ГНЕЗДО (Арх., Тюм.), УТОЧЬЕ ГНЕЗДО (Амур., Арх., Ирк., Перм., Том.), УТОЧКА (Арх.)

Вторая группа названий чаще встречается в центральных и южных областях России. По смыслу она гораздо более сложна и интересна, так как оставляет простор для различных трактовок и объяснений. К этой группе относятся такие названия: ВИСАЖАРЫ (Калуж.,Орл.), ВИСОЖАРЫ (Ворон., Дон., ., Калуж., Краснодар., Кур., Орл., Ряз., Симб., Смол., Тамб., Том., Тул.), ВОСОЖАРЫ (Терск.), ВОЛОСОЖАРЫ (Владим., Ворон., Кур.), СТОЖАРЫ (Калуж., Нижегор., Орл., Пенз., Ряз., Сарат., Терск.), ВОЛОСИНЫ, ВЛАШИЧИ.

Плеяды = Стожары или Волосожары

В древнерусских источниках встречаются формы ВЛАСОЖЕЛИЩИ и ВЛАСОЖЕЛЬЦЫ, а у балканских славян зафиксированы наименования ВЛАШИЧИ, ВЛАЧИЧИ, ВЛАСИ. Сохранилось упоминание об этом созвездии и в трудах знаменитого русского путешественника Афанасия Никитина, чьи дневники XV века о хождении за три моря являются одним из известнейших летописных памятников нашей культуры: «Волосыны да Кола в зорю вошьли, а Лось головою стоит на восток» — так описывал путешественник небо Индии, имея в виду Орион (Кола), Большую Медведицу (Лось) и Плеяды (Волосыни).

Заметим, что для обозначения большинства созвездий наши предки использовали привычные слова, обозначающие хозяйственные предметы, животных и понятия. Но только не в случае с ВОЛОСОЖАРАМИ. Так откуда же идут все эти необычные названия и какой смысл они несут?

Некоторые ученые предлагают связать эту группу названий с волосами, но это не слишком убедительно, так как внешнее сходство созвездия с волосами отсутствует, а название Волосы в чистом виде даже ни разу не было зафиксировано, хотя при таком объяснении оно должно было бы быть наиболее распространенным. Не стыкуется с такой смысловой нагрузкой и вторая часть слова «жары».

Гораздо более достоверной кажется версия, возводящая названия созвездия в имени бога Велеса (или Волоса) — одного из ключевых в славянском пантеоне. Конечно, именно Велес, покровитель земледельцев и скотоводов, сын всемогущего Сварога, пасет свои звездные стада на небе, расположившись неподалеку от небесного ПЛУГА (созвездия Тельца). И именно он — многоликий бог мудрости, повелитель природных сил, стихий, вод, луны, звезд и ночи должен ассоциироваться с наиболее необычным и примечательным звездным скоплением… Именно эту трактовку, кстати, отстаивал и знаменитый специалист по славянской астрономии XIX века О.Святский, благодаря которому сохранились многие сведения о звездном небе русского человека как таковом… Тогда все встает на свои места ВОЛОСОЖАРЫ — это «звезды Волоса» или «огни Волоса», а ВЛАШИЧИ — это «дети Волоса». Все остальные названия приведённой группы следует считать более новыми производными формами от первоначального наименования ВОЛОСОЖАРЫ. Кстати, интересно что в индийской ведической астрологии Плеяды известны как созвездие огня, а управляет им Агни — божество священного пламени. Русское окончание слова «жары» как раз несет идентичный смысл.

Константин Васильев. Человек с филином

Название СТОЖАРЫ, вероятно, является одним из наиболее молодых в приведенном ряду, но именно оно стало самым распространенным в те времена, когда имя Велеса оказалось под запретом. Скрыв имя Бога, оно, по крайнем мере, позволило сохранить вторую значимую смысловую часть первоначального названия связанную с огнем. Возможно, до этой трансформации СТОЖАРЫ обозначали любое яркое звездное скопление в принципе («сто жаров» = «сто звезд» = «сто солнц»), что подтверждается тем, что оно время от времени встречается в этнографических описаниях практически всех созвездий нашего северного неба.

Некоторые исследователи выводят наименование СТОЖАРЫ от визуальной ассоциации со стогом сена, что не противоречит связи с Велесом, который и сам являлся покровителем земледельцев и домашнего скота. Еще в том же словаре В. Даля «Стожар и стожарь — сев. шест, втыкаемый твердо в землю, посреди стога, чтоб он не клонился… Стожары, созвездие Плеяд, Волосожары (ср. древнесалв. бог Волос + Яр (jar), о — соединительная гласная), Утиное гнездо; местами зовут так созвездие Медведицу, южн. Воз, причислив к ней Полярную звезду, которая и представляет стожар, кол, вкруг которого ходить лось или лошадь на приколе. «Коли звездисто и стожар (созвезд. Плеяд) горит — иди смело на медведя».

Владислав Дзалба. Капище Велеса (фрагмент картины)

Как видно из последней приведенной приметы Плеяды были связаны в народной памяти с медведем, который в свою очередь, является основной ипостасью все тоже же Велеса. Кстати, именно поэтому его истинное наименование (скорее всего — «бер») было во многих регионах табуировано и заменялось разными характеристиками: (ведающий мед), «волосатый»… В этом свете интересен этнографический отрывок записанный И.Сахаровым, в котором описываются народные поверья, связанные с неким созвездием САХАРЫ:

«Они (крестьяне) думают, что это созвездие благоприятствует охотникам отыскивать зверей, и что медведи живут под его защитой. За воровство и кражу Сахары наводят сон на медведей на всю зиму. Когда Сахары глядят на землю, тогда медведи бывают смирны и не нападают на человека. Основываясь на этом предании, охотники пускаются в лес только при появлении Сахар.»

Исследователь считал, что речь идет о созвездии Большой Медведицы, но в этом случае поверье не имеет особого смысла — ведь Большая Медведица в наших широтах видна всегда в любое время года — были бы звезды. же предположила, что говоря о Сахарах, крестьяне имели в виду именно Плеяды, которые появляются на небе поздней весной, видны летом, осенью и зимой, а ранней весной уходят за горизонт. Получается, что согласно звездному поверью охотникам не следует ходит в лес именно ранней весной — в то самое время когда от зимней спячки просыпаются голодные медведи. Кстати, само слово САХАРЫ во многом созвучно наименованию СТОЖАРЫ, что может служить дополнительным подтверждением этой версии.

Созвездие Тельца и звездное скопление Плеяды (сверху справа)

С Плеядами, путь которых по небу зависит от времени года, связано и множество других примет, в том числе земледельческих. Так, весеннее появление Велесовых звезд и Плуга (созвездие Тельца) на небе, приходящееся на начало мая знаменует собой начало нового посевного цикла — в это время они „сходят на землю“ в западной стороне неба сразу после захода солнца. Одно из немногих христианских народных названий Плеяд — КЛЮЧИ ПЕТРОВЫ (Ворон.) как раз отражает ту же самую связь. Считалось, что святой Юрий, чей день как раз приходится на день весеннего восхода Плеяд отпирает ключами святого Петра небо и дождь, знаменуя начало нового пахотного сезона.

Плеяды служили и каждодневным ориентиром, по которому можно было определять как скоро наступит рассвет: „Стожары высоко горят, уже много ночи“. Схожая примета зафиксирована даже в знаменитом романе „В лесах“ -Печерского: „Стожары сильно наклонились к краю небосклона, значит, ночь в исходе, утро близится“.

Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что Плеяды занимают краеугольное положение в русской астрономии, превосходя по своему значению, быть может, даже Большую Медведицу.

Орион (Пояс Ориона)

Чуть левее и ниже Тельца расположено „зимнее“ созвездие Орион. Народные названия, существовавшие в России, как правило, применимы не ко всему созвездию Ориона в его современном понимании, а к группе наиболее ярких звезд (Минтака, Альнилам, Альнитак), составляющих пояс Ориона, и находящейся под ними звездной группе.

Схема расположения звезд Ориона с иллюстрацией

Эти звезды известны в наших широтах преимущественно под названиями КИЧИГИ или КИЧИГА — (юг России, Вят., Свердл., Арханг., Забайкал., Зуаралье, Иркут., Краснояр., Курган., Новосиб., Ориенбург., Перм., Семипалат., Том., Челяб., Камч., Сиб., Урал., Алтай) — „изогнутые палки для молотьбы“.

Реже встречаются другие схожие по сути аналоги этого слова — ГРАБЛИ (Сарат., юг России), ГРАБЕЛЬЦЫ (Волог.), ЦЕП, КОРЯГА (Ярослав.). Часто применимо к ним и уже знакомое нам наименование КОРОМЫСЛО (Арханг.) или КОРОМЫСЛИЦА (Орл.), которое иногда фиксируется и для обозначения Млечного пути, и других ярких звездных скоплений.

Пояс Ориона = Кичиги

Есть у несколько поэтичных названий — ТРИ ЦАРЯ (Камч., Ориен., Челяб.) или ТРИЦАРЬ (Сиб., Камч.), ДЕВИЧЬИ ЗОРИ (Дон., Тул.), одно христианское — ПЕТРОВ КРЕСТ (Волог., Новг., Ряз), и парочка совсем необычных — КАЩЕГОВЫ ЗУБЫ (Елаб.) и СТАРИКОВА ТРОСТОЧКА (Камч., Ориен., Челяб.).

Кстати, среди других народов земли по отношению к созвездию Ориона преобладают именно названия связанные с тройственностью: Три Архара (у казахов), Три Коня (у хакасов), Три Оленя (у индейцев Северной Америки), Три Зебры (у готтентотов), Трое Мужчин (у эскимосов), Три Девушки (у хакасов), Три Сестры (у белорусов), Три Плуга (у немцев).

Венера

Наши предки считали планеты „блуждающими звездами“ и называли их соответственно. Что касается Венеры — она может появиться не небе как рано утром, так и вечером и от этого менялись ее названия. Возможно, крестьяне вообще полагали, что это два разных объекта:

„Утренние“ названия: ЗАРЕНИЦА (Арханг.), ЗАРИЦА (Краснояр.), ЗАРНИЦА (повсеместно), ЗАРНИЧКА (Перм.), ЗАРЯНКА (Смол., Пск., Эст.), ЗОРЬКА (Арханг., Перм.), ЗОРЯ (Арханг.), УТРЕННИЦА, УТРЕННЯЯ ЗАРЯ, УТРЕННАЯ ЗВЕЗДА (Волог.), УТРИЦА (Петерб.). Интересно в этом ряду название БЛИННИЦА, которое указывает на то, что Венера появляется в небе рано утром, в пору когда хозяйки пекут блины.

„Вечерние“ названия: ВЕЧЕРНИЦА, ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРНИЦА (Том.), ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ (Арханг., Вят., Кур., Орл., Пена,. Том.), ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРНИЧКА ().

Венера = Волчья звезда

Существует также большое разнообразие „звериных“ названий, которые, в основном относятся к вечерней Венере, так как соотносятся со временем охоты и бодрствования тех или иных диких животных. Наиболее популярные связаны с волком — это ВОЛЧЬЯ ЗВЕЗДА (в России), а также сербскохорватские варианты Воларица, Воларка, Волоранка и польские — Wilcza gwiazda, Zającowa gwiazda, Gwiazda wołu (т. е. „волчья звезда“, „заячья звезда“, „воловья звезда“). Последнее — возможно, связано уже со временем выгона скота на пастбища, а значит, относится к утренней Венере.

В Астрахани, Крыму и некоторых других регионах было распространено другое, достаточно загадочное по происхождению, название Венеры — . Именно в таком варианте она значится в некоторых старых рукописях, датированных еще XVII веком. Например, в „Сказании царя Соломона“, говорится: „Чигирь бо звѣзда, именовашеся сирскимъ языкомъ“. Под „сирским“ языком здесь, вероятно, подразумевается сирийский. Ученые, впрочем, предлагают расшифровать все это с помощью арабского названия Венеры, звучащего „Зухра“ и означающее „блестящая“. Мол, пройдя через несколько языков и звуковых искажений „Зухра“ превратились в „Чигирь“. Изначальный же эпитет „блестящая“ указывает здесь не на яркость Венеры, а на краски заката, с которыми связано ее появление. Версия представляется сомнительной, но других трактовок слова Чигирь к настоящему моменту не найдено.

Сохранилось несколько любопытных народных примет и предостережений связанных с Венерой, которые записал И.Сахаров:

„Предания о сей планете (Венере) заключаются в том, что она показывает человеку счастье и несчастье, что делать и чего нет. Аще кому ехати, или идти куда, или селиться; смотря на какую сторону звезда стоит: аще она станет противу, и ты противу ея не езди никуды. Во дни 1, 11, 21 стоит Чигирь на востоце, и ты храмины не ставь, на дворе головы своей не голи…“

Другие созвездия

- Кассиопея — КОСАРИ. Кассиопея находится прямо на Млечном Пути, поэтому легко можно было представить, что и сам Млечный Путь — это дорожка скошенных косарями злаков.

- Дева — ДЕВА или ДАНА. Созвездие Девы появляется на небе весной, как раз в период девичьих гаданий. Небесная дева так же как и ее земные сестры сплетает ВЕНЕЦ (созвездие Северной Короны) и пускает его по небесной реке (Млечный путь).

- Геркулес — ПАСТУХ, ЧАБАН. Созвездие Геркулеса хорошо видно на небе в летние ночи — он как бы сторожит звезды и землю, никогда не покидая свой пост.

- Дельфин — КОЛОДЕЦ, РЕШЕТКА. Существует такая народная присказка, описывающая звездный треугольник: „У развилки Дороги есть Колодец. А от неё идёт Девушка с ведрами“. Дорога — это, разумеется, Млечный Путь, который как раз делится в этом участке звездного неба на два рукава, девушка — звезда Альтаир, а ведра — яркие звезды по обе стороны от нее. Она как бы идет по направлению к колодцу, которое наши предки видели в созвездии Дельфина.

- Лебедь — КРЕСТ, БОЛЬШОЙ КРЕСТ или ПЕТРОВ КРЕСТ.

Сказка про Колобка

Напоследок хочется вспомнить о всем известной сказке „Колобок“, которая неожиданным образом может расширить наши знания о русских названиях созвездий. Сюжет известен: Дед просит Бабку испечь Колобок, она выполняет его просьбу, но Колобок оставленный на окошке отправляется в лес и встречает на своем пути разных животных. Все они хотят его съесть, но ему удается уходить от них невредимым до тех пор, пока он не встречает лису, которая его и съедает.

Существует версия, согласно которой, изначальный вариант этой истории был несколько иным: , животных на пути Колобка было гораздо больше, чем известно нам сегодня, , все они откусывали от него по кусочку, так что к Лисе он добрался уже почти истаявшим, а она — довершила начатое другими зверями. Последовательность их встреч с Колобком следующая: Вепрь, Лебедь, Ворон, Медведь, Волк, Лиса…

Что бы это все могло значить? В предложенной трактовке колобок — это полная луна, которая проходя через разные созвездия зодиакального круга постепенно превращается в тонкий месяц, пока не доходит до точки новолуния, то есть — исчезает. То есть сказка является образным описанием наблюдения наших предков за движением по небосклону, дает детям простейшие знания об астрономии и позволяет запомнить последовательность некоторых зодиакальных знаков, а точнее — половины зодиакального круга, так как после новолуния месяцу еще предстоит пройти оставшуюся половину зодиака, но в это время он уже не убывает, а растет. Итого в каждый 29, цикл Луна проходит через каждый зодиакальный знак.

Зодиакальные знаки, здесь, разумеется не те, которые известны нам сегодня, а другие — с названиями, которые (возможно) использовали наши предки. Совпадение мы видим лишь в Деве, которая является никем иным как Бабкой. То есть полнолуние в сказке происходит в Деве. Новолуние, соответственно, пришлось на некий, неизвестный нам сегодня знак Лисы, который должен быть противоположным Деве, то есть примерно соответствует современному зодиакальному знаку Рыб.

Таким образом, зная последовательность животных на пути Колобка, мы могли бы реконструировать небесную картину наших предков и понять на какие звездные фигуры они разбивали зодиакальный круг (который сам по себе остается практически неизменным), а затем — соотнести их с известными нами зодиакальными созвездиями. Это, конечно, существенно расширило бы наши знания о древней астрономии и ее символах, и позволило говорить о систематизированной картине звездного неба, созданной еще древними славянами, о которой мы рассуждали в начале статьи.

В предложенную трактовку очень хочется верить, ведь она не только наполняет знакомую с детства сказку новым смыслом, но и полностью совпадает с глубинной философией русских сказок как таковых, которые всегда несут гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд. Остается одно „но“ — к сожалению, первоисточник этой версии сказки на сегодняшний день невозможно установить с точностью — кто, когда и где записал ее именно в таком виде и не является ли она и вовсе современной? Что ж — остается продолжать поиски. На то нам и дана наша Жизнь — тем она и интересна, что вокруг существуют загадки, которые мы в силах со временем разгадать, если только приложим к ним достаточно усилий.

В статье использовались некоторые выводы, сделанные в следующих работах:

1. „Русская народная астронимия“, 1987»

2. . «Названия звездного неба.» 1981.

3. «Очерки истории астрономии в Древней Руси»

4. русской деревянной игрушки «ПОТЕХИ»: Раздел «Экскурсии».

Источник