4.5.3. Космическая роль растений

Растения играют в жизни других организмов и в биосфере в целом очень важную роль:

хлорофилл растений выступает как посредник между Солнцем и Землей, выполняя на нашей планете космическую роль. Он поглощает и использует энергию солнечного света для синтеза органических веществ из неорганических

растения являются продуцентами органических веществ, которые потребляются другими организмами

растения – основной источник кислорода на Земле. Большинство существующих организмов дышат кислородом, выделенным растениями.

озоновый экран защищает Землю от избытка ультрафиолетового излучения, губительно действующего на организмы

растения и продукты их жизнедеятельности оказывают влияние на геохимическое строение Земли. Растительные отложения образуют такие полезные ископаемые, как уголь и торф.

Крупный вклад в изучение роли растений внесен великим русским биологом К. А. Тимирязевым. Он изучал количественную сторону фотосинтеза и показал, что синтез органического вещества в зеленых растениях происходит в полном соответствии с законом сохранения энергии. Именно поэтому фотосинтез наиболее интенсивно идет под действием красных лучей, т. е. в наиболее богатой энергией части солнечного спектра.

Растения, переводя солнечную энергию в потенциальную, химическую, создают колоссальное количество органических веществ. За счет этих веществ существуют все гетеротрофные организмы.

Таким образом, энергия, с которой связаны процессы жизнедеятельности всех организмов, это солнечная энергия. Энергия, «законсервированная» зелеными растениями много миллионов лет назад, хранится в ископаемых углях и используется человеком. Солнечная энергия перешла в почвенный гумус и, следовательно, принимает участие в почвообразовательных процессах.

К. А. Тимирязев первым подчеркнул космическую роль зеленых растений: «Растение – посредник между небом и землёю. Оно истинный Прометей, похитивший огонь с неба. Похищенный им луч солнца горит и в мерцающей лучине, и в ослепительной искре электричества. Луч солнца приводит в движение и чудовищный маховик гигантской паровой машины, и кисть художника, и перо поэта».

Работы К. А. Тимирязева по фотосинтезу сыграли существенную роль в борьбе с витализмом, в утверждении материалистического мировоззрения.

Тематические задания

А1. Растения для создания органических веществ используют процесс

Источник

Космические грядки: что и зачем выращивают в космосе?

Люди давно мечтали о космических полетах, о покорении вселенной, о путешествиях по дальним галактикам. Но в любое дальнее путешествие с собой нужно брать большой набор продуктов. А если полёт планируется на годы? А может дальше и дольше?

У учёных родилась идея — создать на космическом корабле оранжерею, которая будет обеспечивать путешественников не только овощами и фруктами, но и кислородом, и водой… Легко придумать, а как реализовать?

Космический конус Циолковского

Первым идею — выращивать растения в космосе — выдвинул основоположник космонавтики Константин Циолковский. Задолго до начала пилотируемых полетов он заявил, что в будущем растения станут главным источником питания и поддержания атмосферы на космических кораблях. Он придумал и сделал зарисовку, как можно решить проблему невесомости и отсутствия гравитации в условиях космоса.

«Вообразим себе длинную коническую поверхность или воронку, основание или широкое отверстие которой прикрыто прозрачной шаровой поверхностью. Она прямо обращена к Солнцу, а воронка вращается вокруг своей длинной оси (высоты). На непрозрачных внутренних стенках конуса — слой влажной почвы с насаженными в ней растениями».

К.Э. Циолковский «Цели звездоплавания» 1929 год

В этой работе К. Э. Циолковский подробно описал не только, как можно искусственно создать гравитацию для растений, но и продумал, какие это должны быть растения: плодовитые, мелкие, без толстых стволов. По его задумке такие растения смогут обеспечивать колонизаторов космоса биологически активными веществами и микроэлементами, а также регенерировать кислород и воду.

За много десятилетий до полётов в космос Константин Эдуардович понял проблему с которой в будущем столкнулись космонавты — от консервированной и сублимированной пищи многие из них теряли аппетит, начиналась депрессия и ели только потому, что это было необходимо для поддержания сил.

Первым обратил на это внимание норвежский биолог Силе Вольф, который не мог найти логичного объяснения — почему космонавты в полёте часто теряют в весе. А причина оказалась проста — недостаток аппетита.

На орбите — горох и пшеница

Самые первые растения, которые побывали в космосе — это кукуруза, пшеница, горох и лук. Впервые семена этих растений поднялись на орбиту Земли в августе 1960 года — семьдесят лет назад. Этот полёт был во много необычным. Он известен, как полёт знаменитых собак Белки и Стрелки, которые не только побывали в космосе, но и благополучно вернулись на землю. Но далеко не все знают, что вместе с двумя собаками в этом полёте побывали сорок мышей, две крысы и семена растений.

Первое растение, выращенное и съеденное в космосе — это обычный зелёный лук. Это произошло в 1978 году на космической станции «Салют-4». Космонавтам Владимиру Ковалёнку и Александру Иванченкову удалось вырастить перья лука в установке «Оазис».

Эксперимент предусматривал не только вырастить растение, но и добиться процесса цветения и получение семян. Центральный пункт управления полётами разрешил срезать несколько перьев лука, чтобы он не гнил. Только позже стало известно, что часть лука космонавты съели без разрешения начальства — таким сильным было желание настоящей растительной пищи. Сейчас эта установка «Оазис-1» находится в Мемориальном музее космонавтики.

Безусловно, первые установки для выращивания растений в космосе были не совершенны. Их постоянно дорабатывали, модернизировали, придумывали новые: «Оазис»,»Вазон», «Лютик» и другие установки сначала проходили испытания на Северном полюсе, потом отправлялись в космос, но результаты каждый раз были непредсказуемыми…

Вот только один случай, описанный космонавтом Георгием Гречко в книге «Космонавт № 34». Гидропонная установка была без земли, и горошины прорастали в марле с водой и раствором. Космонавт заметил, что в одной кювете воды почти нет, а в другой — слишком много и горошины начали подгнивать. Воды во второй кювете было так много, что капли срывались и плавали по всей станции.

В итоге космонавт несколько часов собирал летающие капли салфеткой, Потом поливал горошины вручную. И едва не погубил весь эксперимент. Он решил, что ростки запутались в марле, и стал руками разбирать их. В итоге выяснилось, что он перепутал корешки и стебельки.

Эксперимент закончился благополучно — космонавту удалось добиться полного цикла: от семечка до взрослого стебля. Но из 36 зерен гороха, которые были в установке «Оазис», взошли и выросли только три.

Космические сады

1971 год

Мало кто знает — первый космический сад уже есть. Правда он существует не в космосе, а на Земле. Он был создан через восемь лет после выхода фильма — в 1971 году, когда на корабле «Аполлон-14» в космическое путешествие отправились семена пяти хвойных и лиственных пород: сосна, пихта, секвойя, платан и ликвидамбар. Эти семена не просто побывали в космосе, но вместе с астронавтом Стюартом Руса на командном модуле облетели вокруг Луны.

Когда «Аполлон-14» вернулся на Землю, семена высадили и получилось 450 саженцев, которые разослали по всему миру. Несколько растений специально были высажены рядом со своими собратьями и ровесниками. Прошли годы. «Лунные» деревья выросли и уже ничем не отличаются от своего окружения.

1980 год

Советские учёные разработали и отправили в космос установку для выращивания растений «Малахит». Перед ними была поставлена задача — чтобы в космосе цвели орхидеи. Эти цветы были выбраны неслучайно. Известно, что они прекрасно растут на створах деревьев, в самых неблагоприятных условиях. Орхидеи отправили на станцию уже цветущими. К сожалению, эксперимент не удался, лепестки опали, но листья и воздушные корни продолжали благополучно развиваться…

Что только не придумывали учёные, чтобы помочь растениям справиться с невесомостью и зацвести! Они стимулировали корневую систему электромагнитными волнами и создавали центрифуги, наподобие той, что была описана К.Э. Циолковским.

1982 год

Добиться цветения удалось только во время полёта космической станции «Салют-6», которая была выведена на орбиту в 1977 году и вернулась на землю в 1982 году. Именно в этом полёте (на космической станции за пять лет сменилось пять экипажей) удалось добиться невозможного. В установке «Светоблок» зацвёл арабидопсис.

Это скромное растение с мелкими белыми цветами ещё называют резуховидка Таля, и она является родственницей горчицы и обычной капусты. Она не просто расцвела на космической станции, но и дала семена. Впервые в космосе прошёл полный цикл развития растения: от семян до семян!

Это чудо удалось осуществить благодаря бортовой оранжерее «Светоблок», в которой учёные соединили систему дозированного полуавтоматического полива, аэрации и электрического стимулирования корней, а также перемещение вегетационных сосудов с растениями относительно источника света.

2000 год

На космическую станцию была отправлена первая в мире автоматическая оранжерея. С её помощью космонавты в рамках эксперимента вырастили салаты, редис и пшеницу. Но настоящий прорыв произошел в 2014 году. На американской космической станции астронавтам в автоматической плантации удалось вырастить зелень не для опытов, а для обогащения рациона питания.

С тех пор космические путешественники могут питаться свежими салатами, и добавлять лук, петрушку, укроп и сельдерей в другие блюда. Нужно только помнить, что питание на орбите — процесс специфический и мало напоминает земное застолье.

Какие растения выращивают на космическом огороде?

Картофель, морковь, свёкла и помидоры — привычные овощи и корнеплоды наших огородов ещё не скоро доберутся до космических просторов. Им требуется много земли и особые условия. Поэтому жареной картошечкой на орбите космонавты не смогут себя побаловать ещё пару десятилетий.

Так что же растёт на грядках в космосе?

На первом месте японская салатная капуста Мизуна — родственница нашего салата «Русалочка». Она осваивает космическое пространство уже более двадцати лет и восполняет витамины в организме космонавтов.

На втором месте — карликовый горох. Он поразил космонавтов: горох давал жизнеспособные семена пять раз подряд. Их снова и снова отправляли в космическую оранжерею и он благополучно рос, цвел и плодоносил. Поколение за поколением!

На третьем месте — пшеница, которая тоже несколько раз давала семена в космосе: и на станции «Мир», и на международной космической станции (МКС).

На четвертом месте — обычная редиска. После долгих экспериментов удалось выбрать сорт, который наиболее хорошо чувствует себя на орбите. Это редис сорта «Cherry bomb», который успешно формируют корнеплоды даже в невесомости!

Можно ли вырастить урожай без земли?

Космические технологии, основа которых зародилась еще на Земле, доказывают, что многие растения прекрасно растут и развиваются вовсе без почвы. Идея не нова. Считается, что впервые она была предложена ещё в начале 17 века английским философом, политиком, экономистом Френсисом Бэконом.

Пришли столетия. Сегодня существуют две основные методики выращивания растения в космосе без почвы:

- Гидропоника — растения получают питательные вещества из субстрата, пропитанного водой.

- Аэропоника — когда корни оголены, а рядом установлены распылители, которые время от времени обволакивают корни легкой дымкой из крохотных капель питательного раствора.

«Космические растения живут в специальной оранжерее с искусственным субстратом. Она снабжена автоматическим поливом: там стоят датчики влажности, которые проводят измерения через определённые промежутки времени. Система сама подсчитывает, сколько воды нужно добавить, и сама поливает. При этом в поливную воду ничего не добавляется: питаются растения за счёт удобрений пролонгированного действия, внесённых в субстрат.

С невесомостью «зелёные космонавты» справляются так: корни удерживаются субстратом, а надземные части всегда тянутся к искусственному свету».

Маргарита Левинских, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ГНЦ РФ «Институт медико-биологических проблем»

Но и это — не окончательный вариант! Прообраз огромной космической оранжереи уже построен на немецкой антарктической станции «Neumayer-Station III», где учёные Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера выращивают огурцы, помидоры, сладкий перец и зелень. Это ещё раз подтверждает — все космические технологии берут своё начало на Земле.

Человечество готовится к дальним космическим путешествиям. А успех любой экспедиции на 99 процентов зависит от её подготовки. Поэтому нужно набраться терпения, и ждать когда «на Марсе будут яблони цвести»!

Источник

Космическая роль растений: в чем она заключается?

Космическая роль растений уже давно доказана многими учеными. Особую роль в исследовании этого процесса сыграл российский исследователь Климент Тимирязев. Именно он доказал, что данный процесс имеет жизненно важное значение. На каких же особенностях строения основано это уникальное свойство растительных организмов?

Космическая роль зеленых растений

Все живые организмы характеризуются определенными признаками. Однако все они нуждаются в кислороде для осуществления процесса дыхания. Космическая роль растений и заключается в обеспечении всех организмов этим жизненно важным веществом. Только растения способны производить его в ходе уникального процесса, который называется фотосинтез.

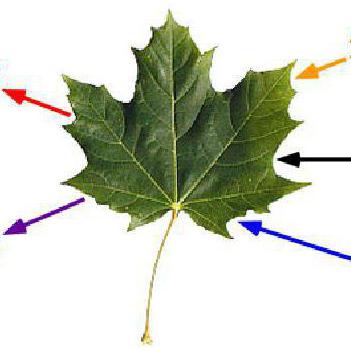

Представители растений: характерные черты строения

Почему же другие организмы не производят кислород в процессе своей жизнедеятельности? Потому что только растения имеют уникальные черты строения. Прежде всего это наличие в клетке зеленых пластид хлоропластов. На внутренней поверхности этих органелл происходит процесс фотосинтеза, которым определяется космическая роль растений. Характерными признаками представителей этого царства живой природы является также наличие углевода целлюлозы в клеточной стенке. Это вещество придает поверхностному аппарату прочность и жесткость. В качестве запасного питательного вещества в цитоплазме клеток откладываются гранулы крахмала. Этот полисахарид образуется из многочисленных молекул глюкозы, синтезирующейся в процессе фотосинтеза. Для растений также характерен неограниченный рост. Это значит, что процесс количественных изменений у них происходит в течение всей жизни.

Суть процесса фотосинтеза

Итак, космическая роль растений проявляется в ходе фотосинтеза. Само название этого процесса свидетельствует об участии солнечного излучения в нем. И действительно, фотосинтез заключается в образовании органических веществ из минеральных при условии наличия квантов света. Происходит он только в зеленых пластидах хлоропластах. На их внутренней поверхности углекислый газ взаимодействует с водой. Продуктами этой уникальной химической реакции является моносахарид глюкоза и кислород. Первое вещество растения используют в качестве источника энергии для осуществления процессов жизнедеятельности. А кислород участвует в процессах дыхания абсолютно всех живых организмов.

Условия протекания фотосинтеза

Синтез органических веществ и кислорода, в котором заключается космическая роль растений на земле, возможен только при наличии солнечного света. Учеными доказано, что от его количества зависит и интенсивность фотосинтеза. Она возрастает до освещенности в 15 тысяч люкс, а после идет на спад. Осенью происходит естественное уменьшение количества солнечного света. В результате листья меняют цвет и опадают. Суть этого процесса заключается в превращении зеленых пластид в желтые и багряные, которые называются хромопласты. При этом лист уже не может выполнять свои функции и прекращает жизнедеятельность. Листопад имеет защитное значение для растений в холодный период, поскольку этот процесс практически прекращает транспирацию. Ведь терять влагу в период ее недостатка очень неразумно.

Солнечное излучение необходимо только на первой фазе фотосинтеза. Она так и называется — световая. В течение этого периода происходит накопление энергии для запуска сложной химической реакции и активации хлорофилла. После этого свет уже не нужен. Наступает темновая фаза, в ходе которой происходит накопление углеводов. Также обязательными условиями протекания фотосинтеза является наличие воды и углекислого газа.

Фотосинтез: космическая роль растений

Растения осуществляют удивительный круговорот. Они выделяют кислород, все живые организмы используют это вещество для окисления органических веществ, в результате чего выделяют углекислый газ. Именно он является необходимым условием и реагентом в процессе фотосинтеза. Способны к этому только растения. По типу питания они являются автотрофами, способными самостоятельно производить органические вещества. Космическая роль зеленых растений заключается в обеспечении необходимых условий для жизни живых организмов. Причем, если традиционно считается, что именно леса являются «легкими планеты», то на самом деле огромная часть производимого на планете кислорода приходится на долю водных растений.

Итак, космическая роль растений заключается в осуществлении процесса фотосинтеза. В его ходе в пластидах хлоропластах при наличии воды и углекислого газа происходит волшебное появление глюкозы и кислорода, необходимого для дыхания всех живых организмов, обитающих в биосфере.

Источник