Как изучают Солнце

Астрономы с давних пор изучают Солнце, но до определённого момента это касалось только его света, хотя наша звезда испускает и частицы высокоэнергичной заряженной материи. Здесь, на Земле, поймать их невероятно сложно, так как магнитное поле планеты отводит их прочь.

С одной стороны, это просто великолепно — они не вредят людям, на что очень даже способны. Но для науки это большое упущение, так как эти частички могли бы многое рассказать о Солнце. Исследователям пришлось приложить огромные усилия, чтобы в трёх отдельных случаях заполучить их.

«Аполлоны»

За барьером магнитного поля Земли добыть материю нашего светила несложно, так как она непрерывным потоком несётся внутри солнечного ветра. Это было понятно уже к середине прошлого века, поэтому экипажу «Аполлона-11» было поручено взять образцы не только лунной породы, но и солнечного вещества. Для последней задачи использовался причудливый инструмент — большой натягивающийся лист алюминиевой фольги. Он собирал частицы солнечного ветра практически всё то время, что Нил Армстронг и Базз Олдрин находились на поверхности Луны.

Астронавты доставили его на Землю, после чего исследователи обнаружили внутри фольги гелий, неон и аргон. Учёные знали наверняка, что эти элементы должны там быть, но это было первое физическое подтверждение их теоретических выкладок. Благодаря своей простоте, эксперимент повторялся во время всех удачных посадок «Аполлонов» на Луну, и в какой-то момент стало понятно, что по количеству гелия в алюминиевой фольге можно определять силу солнечного ветра.

«Genesis»

Следующие образцы солнечной материи удалось получить лишь через несколько десятилетий — в 2001 году, когда НАСА запустило космический аппарат «Genesis». Эта станция была отправлена в первую точку Лагранжа (L1) системы Земля-Солнце. Таких точек между каждыми двумя небесными телами насчитывается по четыре, и они являются островками гравитационного равновесия, оказавшись в которых объект не будет перетягиваться в ту или иную сторону. Здесь «Genesis» проработал два с половиной года, собирая в пробоотборник ионы солнечного ветра.

По окончании миссии станция подлетела к Земле, где от неё отделилась капсула с образцами. Дальше всё пошло не по плану — парашюты не раскрылись, и контейнер врезался в пустынную местность в штате Юта. К сожалению, большинство образцов было уничтожено. Однако те, что уцелели, рассказали много интересного. Оказалось, например, что атомы, из которых состоит Солнце, имеют несколько иную массу, чем земные их аналоги. Это крайне интригующий факт, особенно если учесть, что оба небесных тела образовались внутри одного газопылевого облака.

У нас больше тяжелого кислорода, то есть атомов, у которых на один-два нейтрона больше. Учёные пока не понимают, как так могло получиться, но несколько гипотез ими всё же выдвинуто. Вполне возможно, что сразу после образования Солнца ультрафиолетовое излучение несколько изменило концентрацию тяжелого кислорода в протопланетном диске, и Земля сформировалась там, где его оказалось больше.

Марсоход «Кьюриосити»

Частички солнечной материи изучаются не только для того, чтобы лучше узнать нашу звезду. Иногда исследователи пытаются понять, как они влияют на другие планеты и какое воздействие могут оказывать на живых существ. Довольно удобным полигоном для изысканий подобного рода является Марс, на котором, как и на Луне, нет сколько-нибудь ощутимого магнитного поля, отклоняющего солнечный ветер.

К тому же у марсохода «Кьюриосити», работающего сегодня на Красной планете, есть радиационный детектор — прибор, изначально предназначавшийся для оценки уровня излучения, к которому следует быть готовыми астронавтам, летящим на Марс.

В моменты повышенной активности нашей звезды этот прибор улавливает заряженные частицы солнечного ветра. С его помощью, в частности, удалось установить, что крайне разреженная атмосфера Марса останавливает низкоэнергичные частицы, но высокоэнергичные ионы гелия и протоны прошивают её насквозь.

Последние неминуемо повредили бы ДНК всякого оказавшегося здесь живого существа. Защититься от этих смертоносных «снарядов» можно лишь зарывшись на несколько метров под поверхность планеты.

Высокоэнергичное солнечное излучение губительно не только для жизни, но и для тех следов, которые она оставляет после себя. Оно провоцирует в горных породах реакции, безвозвратно уничтожающие органические молекулы, которые могли быть оставлены живыми существами. Впрочем, конечным продуктом таких реакций являются органические соли, которые также считаются свидетельством наличия жизни в далёком прошлом того или иного космического тела.

Для изучения частиц солнечной материи учёным потребовалось проявить невероятную изобретательность. Но впереди их ждут ещё более замечательные свершения. В 2018 году НАСА запустило зонд «Паркер», который пройдёт сквозь солнечную корону и проанализирует вещество нашей звезды прямо внутри его источника. Эта станция прибудет к месту назначения в 2024 году.

Источник

Способы исследования Солнца

Прежде всего встаёт важная проблема изучения и измерения полного потока лучистой энергии, непрерывно поступающей от Солнца на Землю. Этим занимается особая отрасль измерительной техники, называемая актинометрией (термин происходит от греческих слов «актис» — луч я «метрон» — мера). В ней применяются особые приборы, называемые актинометрами или пиргелиометрами.

Эти приборы основаны на* использовании теплового действия солнечных лучей. О количестве солнечной энергии, падающей на квадратный сантиметр Земли, можно судить, например, повышение температуры воды в

сосуде, на который падают солнечные лучи. Необходимы специальные меры предосторожности, чтобы полученное тепло не осталось неучтённым, рассеявшись в воздухе.

Актинометрия занимает промежуточное положение между астрофизикой и геофизикой. С одной стороны, не¬посредственным объектом исследования здесь является радиация Солнца. С другой стороны, на пути к земной поверхности эта радиация проходит сквозь земную атмосферу, которая в той или иной степени рассеивает и поглощает проходящие через неё лучи. Прозрачность воз¬духа меняется изо дня в день. Это определяет геофизический, метеорологический элемент в актинометрии.

Актинометрия в основном обходится без телескопа, этого основного орудия астрономического исследования. Все прочие формы наблюдений Солнца связаны с употреблением телескопической оптики.

Простейший способ телескопического наблюдения Солнца состоит в том, что, наведя телескоп на солнечный диск, рассматривают последний при достаточно сильном увеличении, изучая различные мелкие детали и образования на диске. При этом необходимо, чтобы телескоп был снабжён защитным приспособлением, предохраняющим глаз от губительного действия чрезмерно яркого света.

В простейшем случае это может быть достаточно тёмное стекло, пропускающее лишь очень небольшую долю лучей, а в более крупных и усовершенствованных инструментах применяются специальные гелиоскопические окуляры, в которых свет ослабляется при помощи особых оптических приспособлении:.

Часто необходимо измерять размеры деталей, видимых при помощи телескопа на солнечной поверхности, или же определять точное положение детали на солнечном диске. Для этого телескоп должен быть снабжён измерительными приспособлениями.

Непосредственное наблюдение Солнца в телескоп глазом называется визуальным наблюдением. При всех своих достоинствах оно во многих случаях уступает наблюдению фотографическому. Визуальное изучение и последовательное измерение множества деталей, нередко усеивающих солнечный диск, отнимает много времени и может растянуться даже на несколько часов. За это время на бурной и быстро меняющейся поверхности Солнца нередко совершаются заметные изменения. Между тем фотографический снимок Солнца со всеми деталями на его поверхности можно получить за малую долю секунды. Таким образом, по сравнению с визуальным наблюдением фотография имеет два ценных преимущества: быстрота и связанная с нею одновременность регистрации всей картины Солнца.

Далее, всякий фотографический снимок представляет собою документ, который можно сохранить неопределённо долгое время. В случае сомнений или новых соображений всегда можно снова обратиться к ранее полученным снимкам и повторить их измерение или же провести их исследование под новым углом зрения. Наконец, фотография позволяет получать снимки Солнца и в лучах, не¬видимых для глаза, например, в инфракрасных или ультрафиолетовых.

Прибор, специально предназначенный для фотографирования Солнца, называется гелиографом).

Это — телескоп, у которого в нижней части вместо окуляра приделана кассета, заключающая в себе фотографическую пластинку. Необходимой частью гелиографа является автоматический затвор, позволяющий получать снимок при очень короткой выдержке.

Наиболее удобным типом гелиографа является прибор, сконструированный дважды лауреатом Сталинской премии Д. Д. Максутовым по принципу менискового телескопа. Гелиограф Максутова изготовлен во многих экземплярах и принят в качестве стандартного инструмента для регулярных фотографических наблюдений солнечной поверхности на обсерваториях СССР.

На обсерваториях, имеющих в своём распоряжении гелиограф, Солнце фотографируется каждый ясный день, причём полученные снимки тщательно сохраняются. Таким путём собирается ценнейший материал о состоянии поверхности Солнца за многие годы.

При фотографировании деталей солнечной поверхности желательно иметь достаточно большое изображение. Этот астрономический инструмент не следует Смешивать с одноимённым прибором, употребляемым на метеорологических станциях. Там под названием «гелиограф» понимается аппарат, позволяющий автоматически регистрировать число часов за день, в течение которых Солнце не было закрыто облаками?

Для этого нужно, чтобы фокусное расстояние объектива (т. е. расстояние от него до изображения Солнца) было велико. Отсюда следует, что для получения изображения Солнца в крупном масштабе надо делать телескопы очень большой длины. При этом возникает трудность установки такого инструмента. Трубы небольших телескопов делаются свободно вращающимися во¬круг двух осей, что позволяет наводить трубу на любую точку небесного свода. Длинную трубу сделать подвижной очень трудно. Поэтому для таких инструментов применяется устройство другого рода.

Труба телескопа вместе с объективом, окуляром и кассетной частью делается неподвижной и устанавливается либо горизонтально, либо вертикально. К ней добавляется особое устройство, называемое целостатом. Целостат представляет собою зеркало (или сочетание нескольких зеркал), укреплённое на вращающейся подставке так, что с его помощью при любом положении Солнца на небесном своде солнечные лучи могут быть направлены в объектив телескопа. Таким образом, вместо того, чтобы двигать громадную трубу, поворачивают вслед за Солнцем только зеркало сравнительно небольших размеров. Это осуществляется автоматически, при помощи часового механизма. Если направить зеркало так, чтобы в поле зрения телескопа оказалось изображение Солнца и пустить в ход часовой механизм, то солнечные лучи всё время будут направляться зеркалами целостата в объектив телескопа и изображение будет стоять в поле зрения телескопа неподвижно.

Целостаты исключительной точности изготовляются нашей оптической промышленностью и применяются для различных установок, используемых при изучении Солнца. В частности, на Пулковской обсерватории имеется большая солнечная установка, позволяющая фотографировать как солнечный диск, так и спектр отдельных его участков. Разработанная лауреатом Сталинской премии Н. Г. Пономарёвым и построенная в 1941 г., она была разрушена во время войны, но в настоящее время восстановлена вновь в значительно усовершенствованном виде.

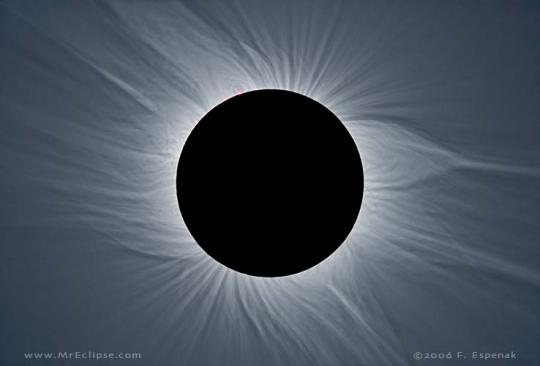

Большую роль в исследовании Солнца играют наблюдения полных солнечных затмений.

Несмотря на краткость полной фазы затмения, учёные каждый раз выезжают в ту узкую полосу Земли, где затмение бывает полным. Такие экспедиции требуют затраты больших средств и огромных усилий, так как на место наблюдения приходится привозить крупные астрономические инструменты и устраивать временные обсерватории. Нередко все эти приготовления оказываются напрасными. Стоит маленькому облачку закрыть Солнце в момент затмения, и никаких наблюдений выполнить, конечно, не удаётся. Но зато те результаты, которые удаётся получить в случае хорошей погоды, очень важны для гелиофизики.

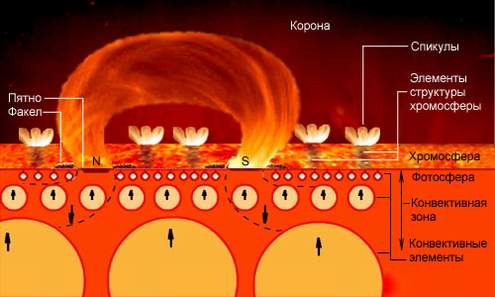

Дело в том, что слои разрежённой материи, обволакивающие со всех сторон солнечный шар, светятся таким слабым светом, что подле слепящего солнечного диска их наблюдать невозможно. Особенно большой помехой тут является яркое дневное небо, на фоне которого совсем неразличимо слабое свечение, окружающее Солнце — «солнечная корона». Поэтому бесполезно было бы закрывать солнечный диск каким-нибудь щитком или заслонкой, расположенными подле наблюдателя: небо при этом остаётся по-прежнему более ярким, чем свет, идущий к нам из окрестностей Солнца. Необходимо, чтобы экран, заслоняющий солнечный диск, помещался за пределами земной атмосферы. Тогда толща воздуха, сквозь которую мы смотрим на небесное светило, тоже оказывается защищённой от солнечных лучей, небо делается тёмным, и его свет не мешает нам видеть слабо светящиеся оболочки, окружающие солнечный шар. Для наблюдения этих оболочек и посылаются астрономические экспедиции в район полосы солнечного затмения.

Быстрое развитие радиотехники позволило пополнить дело исследования Солнца ещё одним очень ценным методом. Было обнаружено, что кроме лучей, изучаемых оптическими методами, Солнце излучает также и электро¬магнитные колебания с такими длинами волн, которые наблюдаются при помощи радиоприёмников. Правда, земная атмосфера пропускает радиоволны лишь в очень ограниченной области с длиной волны примерно от 1 см до 10 м. Наблюдение в этом интервале длин волн, осуществляемое при помощи особых радиоприёмников направленного действия, называемых иногда «радиотелескопами», доставляет нам ценную информацию о физических процессах, развёртывающихся во внешних слоях газовых оболочек Солнца.

Результаты своих наблюдений астрономы подвергают дальнейшему изучению и стараются по ним выяснить, в чём состоит наблюдаемое явление и какова его причина. Этим занимается теоретическая астрофизика — сравнительно молодая отрасль астрономии, развивающаяся за последнее время особенно быстро и плодотворно. Её отдельные разделы решают многочисленные и разнообразные задачи. Теория спектральных линий позволяет по наблюдениям солнечного спектра определять плотность, температуру и степень ионизации газов в различных слоях атмосферы Солнца, а также судить о химическом составе этих слоёв.

Теоретическая гелиофизика выясняет происхождение и условия возникновения различных явлений, наблюдаемых нами на солнечной поверхности. Она даёт нам возможность судить о состоянии внутренних частей солнечного шара, недоступных для прямого наблюдения. Наконец, дальнейшее развитие теории должно объяснить нам, как образовалось Солнце, как оно эволюционировало, как будет развиваться в будущем и откуда берётся та солнечная энергия, которая так щедро разливается в окружающее пространство. Правда, дать ответ на такие глубокие вопросы нелегко, и потому в наше время теория нередко вынуждена ограничиваться гипотезами и пред¬положениями. Можно даже сказать, что в области гелиофизики теория отстаёт от наблюдений: очень многие важные и давно известные факты остаются не объяснёнными. Но теоретическая гелиофизика быстро развивается и, вероятно, недалеко то время, когда основные вопросы, выдвигаемые наукой о Солнце, будут разрешены, и мы получим стройную теорию, описывающую строение Солнца и объясняющую наблюдаемые на нём явления.

Источник