Теория всего. От сингулярности до бесконечности: происхождение и судьба Вселенной

Стивен Хокинг, 2006

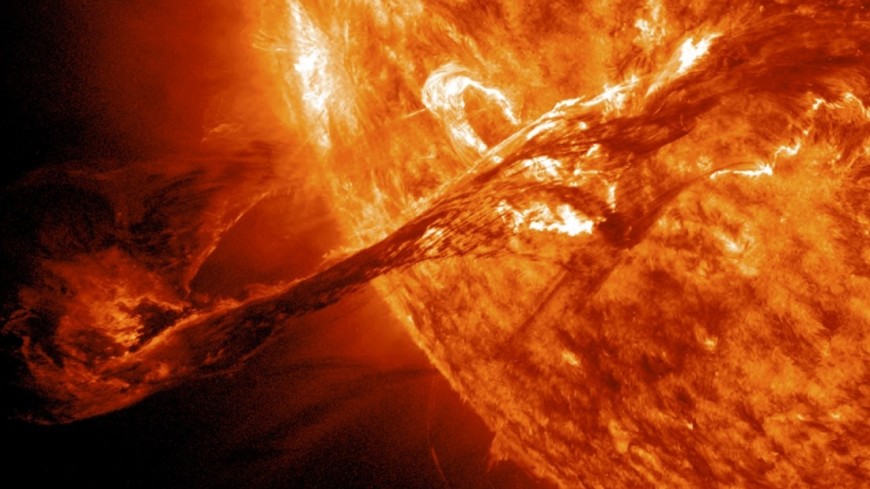

«Теория всего» – это история Вселенной, рассказанная Стивеном Хокингом в привычной – прозрачной и остроумной – манере и дополненная фантастическими снимками космического телескопа «Хаббл», от которых перехватывает дух. Иллюстрации и схемы, созданные специально для этой книги, помогут понять те самые теории и концепции, с которыми каждый день сражаются передовые ученые по всему миру. Книга объединяет семь лекций, охватывающих широкий диапазон тем: от Большого взрыва и черных дыр до теории струн. Автор описывает представления о Вселенной – от постулата о том, что Земля имеет форму шара, до теории о расширении Вселенной, основанной на недавних наблюдениях. Однако с особым азартом Стивен Хокинг рассуждает о непрекращающихся поисках теории всего, появление которой, по мнению автора, ознаменует триумф человеческого разума. Это книга для всех, кто когда-либо вглядывался в ночное небо и задавался вопросом о том, что скрывается в его чернильной синеве.

Оглавление

- Введение

- Лекция первая. Представления о Вселенной

- Лекция вторая. Расширяющаяся Вселенная

Из серии: Мир Стивена Хокинга

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Теория всего. От сингулярности до бесконечности: происхождение и судьба Вселенной предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Перевод оригинального издания:

The Theory of Everything

Печатается с разрешения Waterside Productions Inc и литературного агентства «Синопсис».

Оригинальное издание опубликовано Phoenix Books and Audio.

© Phoenix Books and Audio, 2006

© ООО «Издательство АСТ», 2017 (перевод на русский язык)

В этой серии лекций я постараюсь в общих чертах рассказать о наших представлениях об истории Вселенной от Большого взрыва до образования черных дыр. Первая лекция посвящена краткому обзору идей о строении Вселенной, которых придерживались в прошлом, и рассказу о том, как была построена современная картина мира. Эту часть можно назвать историей развития представлений об истории Вселенной.

Во второй лекции я опишу, как теории гравитации Ньютона и Эйнштейна привели к пониманию того, что Вселенная не может быть неизменной — она должна либо расширяться, либо сжиматься. Из этого, в свою очередь, следует вывод, что в какое-то время в интервале от 10 до 20 млрд лет назад плотность Вселенной была бесконечной. Эта точка на оси времени называется Большим взрывом. По-видимому, этот момент и был началом существования Вселенной.

В третьей лекции я расскажу о черных дырах. Они образуются, когда массивная звезда или более крупное космическое тело коллапсирует под действием собственной гравитации. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, каждый, кто окажется достаточно глуп, чтобы угодить в черную дыру, останется там навсегда. Никто не сможет оттуда выбраться. В сингулярности истории существования любого объекта приходит конец. Однако общая теория относительности — это теория классическая, то есть в ней не учитывается квантовомеханический принцип неопределенности.

В четвертой лекции я объясню, как квантовая механика позволяет энергии ускользать из черной дыры. Черные дыры не так уж черны, «как их малюют».

В пятой лекции я расскажу о применении идей квантовой механики к решению вопросов, связанных с Большим взрывом и происхождением Вселенной. Это подведет нас к пониманию того, что пространство-время может быть конечным, но не иметь границы или края. Это напоминает поверхность Земли, но с добавлением еще двух измерений.

В шестой лекции я покажу, как на основе этого нового предположения о границе можно объяснить, почему прошлое так сильно отличается от будущего, хотя законы физики симметричны относительно времени.

Наконец, в седьмой лекции я расскажу о попытках сформулировать единую теорию, охватывающую квантовую механику, гравитацию и все остальные физические взаимодействия. Если нам это удастся, мы действительно сможем понять Вселенную и свое место в ней.

Источник

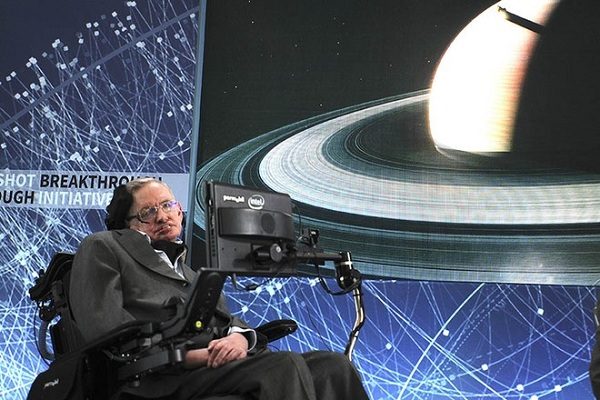

Чистый разум: удивительная вселенная Стивена Хокинга

14 марта не стало Стивена Хокинга – человека, который лучше всех знал, как устроена вселенная. Он говорил про себя, «я больше продал книг о физике, чем Мадонна о сексе». Его, полного инвалида, безумно любили женщины. Его – человека без тела, даже без голоса. А все равно любили. Чистый разум. Как обмануть время и смерть. Вселенную Стивена Хокинга попытался понять корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Красоткин.

Он открыл основы жизни вселенной, хотя сам постоянно находился в ожидании смерти. В 21 год врачи поставили ему редкий и страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз. Болезнь, от которой нет лекарств.

«На сегодняшний день это приговор. Время жизни пациента два-три года с момента постановки диагноза. Некоторые исследователи говорят, максимум пять», – отмечает доктор медицинских наук, профессор Андрей Брюховецкий.

У Стивена Хокинга получилось больше 50. Полвека, как он сам говорил, «с перспективой преждевременной смерти». Казалось, даже этот факт он воспринимал с юмором.

На просьбу корреспондента описать себя тремя словами от ответил: «Я настроен оптимистично, романтично и упрямо».

У недуга, которым страдал Хокинг, симптомы незаметны – все начинается с легкой слабости в руках или ногах. Потом отмирают все мышцы и, в конце концов, человек задыхается от того, что не в силах поднять грудную клетку.

«Начинается атрофия конечностей, потом атрофия туловища, все это поднимается выше, наступает дыхательный паралич и человек умирает в полном сознании. Эта болезнь даже страшнее, чем рак», – говорит профессор Брюховецкий.

Но болезнь не была преградой даже для личной жизни. Уже зная о диагнозе, он женился на подруге своей сестры по имени Джейн. С ней он прожил 25 лет. После развода взял в жены свою же сиделку Элайн Мэйсон. Спустя 11 лет, правда, тоже разорвал отношения. От первого брака – трое детей. Говорил, что отцом стал без постороннего вмешательства. Этому боковой склероз действительно не мешает. Хокинг излучал жизненную энергию при полной потере мышечной.

«В какой-то момент вы забывали, что он обездвижен. Голова у него клонилась к концу доклада, он ее изредка поднимал, понятно, что у него было тяжелое физическое состояние. Но этот барьер очень быстро снимался. Думаю, в этом и секрет его успеха с женщинами», – говорит профессор МГУ им. М.В.Ломоносова Владимир Липунов.

Изучая гравитацию, он мечтал почувствовать ее отсутствие. Мечта сбылась, когда он полетал в невесомости на специальном самолете. Однажды снялся в известном сериале в роли самого себя.

Свою жизнь он полностью посвятил изучению мироздания. Рассказал о вселенной до Большого взрыва и доказал, что неподвижные черные дыры не только поглощают, но и излучают энергию, из-за чего могут испариться.

То же самое, только в отношении вращающихся дыр, высказал советский ученый Алексей Старобинский. Два физика встречались и делились теориями.

«Эти встречи были важны в том смысле, что мы действительно оказывали друг на друга очень существенное научное влияние», – отметил главный научный сотрудник Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН Алексей Старобинский.

В Москве Хокинг бывал неоднократно. Он совмещал науку с туризмом. В 1973-м приезжал вместе с первой женой Джейн. Эту поездку она позже описала в своей книге. Кремль, Третьяковка, Пушкинский музей, дом Толстого, фирменный магазин «Березка».

Из книги Джейн Хокинг «Быть Хокингом»: «На прилавках в изобилии громоздились деревянные игрушки, яркие цветные шали, янтарные ожерелья и расписные подносы. Я была уверена, что все товары изготовлены в Советском Союзе, пока не наткнулась на пару черных кожаных перчаток, на этикетке которых стояло: «Изготовлено кооперативом в г. Блэкберн, Ланкашир».

Знаковые места Хокинг любил посещать везде, где бывал. Так, в Кракове ученым пришлось поднимать его коляску на четвертый этаж обсерватории. Хокинг с удовольствием участвовал в неофициальных мероприятиях, которые сопровождали каждую научную конференцию.

«Он участвовал во всех банкетах. Однажды он в моем присутствии сказал, когда играла музыка, что тоже будет танцевать, и стал на своей коляске ездить вперед-назад, выписывая всякие восьмерки», – вспоминает Старобинский.

Последние годы жизни мир слышал его через синтезатор речи, которым он управлял взглядом. Датчик, закрепленный на очках, определял, в какую область монитора смотрит ученый. Таким образом, он мог набирать текст, который потом озвучивал компьютер.

«Я хочу сообщить, что, по-моему, я решил серьезную проблему в теоретической физике, которая была с тех пор, как я обнаружил 30 лет назад, что черные дыры излучают частицы», – сказал как-то Хокинг.

Стивена Хокинга называли Ньютоном 21 века, кстати, кафедру первооткрывателя понятия гравитации он возглавлял в Кембридже. Иногда читал лекции, на которые приезжали из других стран.

«Он очень быстро входит в расположение. Он мог сказать, я сегодня не очень хорошо выгляжу, но я вам расскажу красивые вещи», – вспоминает профессор МГУ им. М.В.Ломоносова

Владимир Липунов.

Он не только хорошо разбирался в физике, но и мог доступно рассказать об открытиях. Его книги были понятны как ученым, так и студентам-гуманитариям.

После смерти ученого интерес к его книгам вырос в три раза. Сам он очень гордился, что его первое издание «Краткая история времени от Большого взрыва до черных дыр» по тиражу обошла книгу певицы Мадонны. 10 миллионов экземпляров против каких-то 100 тысяч. Он описал, как появилась наша вселенная и что происходит в черных дырах.

«Гравитационное поле звезды у ее поверхности станет очень сильным, тогда световые конусы настолько повернутся внутрь, что свет не сможет больше выйти наружу», – писал Хокинг. Сложный процесс, по которому защищают диссертации и ведут научные споры. А у Хокинга одно предложение, и вроде все понятно.

Рассказывая об этом, он ограничился единственной формулой, которую вывел Эйнштейн. Редактор предупредил его, что они могут отпугнуть читателей. Но все-таки с одной формулой он решил не расставаться и после смерти – формулой испарения черной дыры. Ее он завещал написать на своей могиле.

Источник

Гипотезы возникновения Вселенной Стивена Хокинга способствовали популяризации науки

Гипотезы возникновения Вселенной известного ученого Стивена Хокинга во многом способствовали популяризации науки во всем мире. Физик сумел простым языком донести до человечества самые сложные теории. Кроме того, ученый интересовался космосом, и полагал, что заселение землянами других планет станет неизбежностью в будущем.

Теории возникновения Вселенной физика Стивена Хокинга

В начале 1980-х годов Стивен Хокинг побывал на конференции в Ватикане, посвященной космологии. После нее состоялась аудиенция Папы Римского, который указал на то, что ученые могут свободно изучать развитие Вселенной, однако только после большого взрыва. Он отметил, что большой взрыв можно считать моментом ее творения Богом.

Впоследствии Хокинг поделился, что очень обрадовался, что Папа Римский не ознакомился с темой лекции, прочтенной физиком. Дело в том, что одна из гипотез Хогинга базируется на том, что у Вселенной не было начала, как и момента творения.

Хокинг считал, что при движении назад во времени, можно дойти до сингулярности большого взрыва, не подчиняющейся каким-либо физическим законам. Однако существует иное направление движения во времени, позволяющее избежать сингулярности, являющейся либо началом, либо концом времени.

Физик утверждал, что наличие начала у Вселенной подтвердило бы и наличие некого создателя. Однако Хокинг указывал на то, что Вселенная самодостаточна, безгранична, поэтому не была создана, и не может быть уничтожена.

Гипотезы ученого Стивена Хокинга

Стивену Хокингу удалось доказать, что Вселенная не вечна и с течением времени претерпевает изменения. Он указал на то, что в свете от других галактик существует смещение в сторону части спектра красного цвета. Из этого можно сделать вывод, что далекие галактики еще больше отдаляются, так как Вселенная расширяется.

Статичная, неизменная и вечная Вселенная, безусловно, представляется гораздо больше привлекательной, ведь она может существовать вечно. Однако гипотеза о расширении Вселенной позволяет сделать предположение, что у нее все же было начало. Момент возникновения Вселенной назвали большим взрывом.

По теории Хокинга, умирающая звезда, которая сжимается под действием своей гравитации, в итоге, преобразуется в сингулярность (некую точку, которую характеризует бесконечная плотности, а также нулевой размер). Если предположить, что сжатие превратилось в расширение, то можно доказать наличие начала у Вселенной. Но доказательство, которые базируются на теории относительности Альберта Эйнштейна, свидетельствуют, что возникновение Вселенной с точностью определить не представляется возможным, так как теории не действуют в этот момент.

Гибель человечества в будущем

Стивен Хокинг думал о том, что Вселенная может прекратить расширение, и станет, напротив, сжиматься. В конечном итоге он пришел к выводу, что у Вселенной есть несколько путей в будущем. В частности, она может расширяться вечно либо начнет сжиматься, что закончит ее существование.

Ученый больше склонялся к второму варианту развития событий, но произойдет это через много биллионов лет. Он полагал, что спасение человечества в таком случае будет в переселении. Кроме того, гибель землян может произойти из-за перенаселения планеты, а также воздействия высоких температур.

По мнению Хокинга, встреча с внеземной цивилизацией, в особенности, если ее технологии будут превосходить земные, будет скорее губительна. Он утверждал, что в подобной ситуации жителей Земли ожидает участь коренного населения Америки после открытия континента Колумбом.

Источник

Наша цель — полностью описать Вселенную: жизнь и наука Стивена Хокинга

Иван Мин

Стивен Хокинг — один из самых влиятельных физиков последних десятилетий, который не устает удивлять мир своей теоретической работой и критическими взглядами, с завидным постоянством меняя наши представления о Вселенной. Например, в начале этого года Хокинг «отменил» черные дыры. Почему Вселенная — это древняя игра и по каким правилам она идет — T&P публикуют отрывок из биографии ученого «Стивен Хокинг: Жизнь и наука», которая выходит в издательстве Corpus.

Сама по себе мысль, что всю дивную сложность, все разнообразие мира можно свести к поразительно простому объяснению, не так уж нова или странна. В VI веке до н. э. мудрец Пифагор и его ученики на юге Италии исследовали соотношение длины лирной струны и издаваемого ею звука и обнаружили за внешним хаосом природных явлений повторяющийся узор, разумный порядок. И в последующие века наши предки убеждались — порой, как и пифагорейцы, к собственному изумлению и восторгу, — что природа устроена отнюдь не так сложно, как кажется.

Вообразите себя (если получится) умнейшим инопланетянином, ничего не знающим о нашей вселенной: существует ли некий исчерпывающий свод правил, который вы могли бы изучить и полностью разобраться во всем, что тут творится? И насколько этот свод правил объемист?

«Если теория всего существует, значит, мы, как и вселенная, подчиняемся ее правилам — и в то же время пытаемся их постичь»

На протяжении десятилетий многие ученые верили, что «учебник вселенной» краток и содержит довольно простые принципы, а то и вовсе состоит из одногоединственного правила, которое лежит в основе всего, что случилось, случается и случится впредь в нашем мире. В 1980 году Стивен Хокинг отважно заявил, что к концу столетия мы будем держать в руках этот учебник.

В моей семье хранилась музейная копия антикварной настольной игры. При раскопках города Ура в Междуречье археологи наткнулись на изящно инкрустированную доску и несколько резных фигурок при ней. Очевидно, это была довольно сложная игра, но правила ее нам неизвестны. Создатели копии пытались вывести правила, исходя из дизайна доски и облика фигурок, но вместе с тем предлагали покупателям (и нам в том числе) самим придумывать и открывать правила этой игры.

Такова и наша вселенная: сложная, величественная, таинственная игра. Правила, конечно, должны быть, но к игре не прилагается никаких инструкций. И вселенная — отнюдь не археологическая находка, словно та игра из Ура. Это древняя игра, но она все еще продолжается. И мы сами, и все, что мы знаем (и все, нам неведомое), втянуты в эту игру. Если теория всего существует, значит, мы, как и вселенная, подчиняемся ее правилам — и в то же время пытаемся их постичь.

Казалось бы, полный свод правил вселенской игры должен заполнить обширную библиотеку, с трудом уместиться в суперкомпьютере. Нужны правила возникновения и движения галактик, причины, по которым функционирует или отказывается функционировать тело человека, почему замерзает вода, как живут растения, зачем лает собака — подробные правила внутри подробных правил внутри правил. Мыслимо ли свести все это к нескольким основополагающим принципам?

Ричард Фейнман, американский физик, лауреат Нобелевской премии, приводил замечательный пример того, как осуществляется редукция правил. Было время, напомнил он, когда мы различали «движение», «тепло» и «звук».

«Но затем выяснилось, — пишет Фейнман, — после того, как сэр Исаак Ньютон объяснил законы движения, что некоторые с виду различные явления представляют собой аспекты одного и того же. Например, звук удалось полностью объяснить движением атомов в воздухе, и тем самым звук перестал рассматриваться как отличающийся от движения феномен. Также обнаружилось, что из законов движения вполне объяснимо и тепло. Таким образом, целые глыбы теоретической физики сплавились в одну простую теорию».

Жизнь среди мельчайших частиц

Материя, из которой, как мы себе представляем, строится все во вселенной — вы и я, воздух и лед, звезды, газы, микробы, эта книга, — состоит из крошечных «кирпичиков» — атомов. Атомы, в свою очередь, состоят из еще меньших частиц, а также из пустот между ними.

Самые известные частицы — электрон, который вращается вокруг ядра атома, а также протоны и нейтроны, которые собраны в ядре. Протоны и нейтроны можно разделить на еще более крохотные частицы — кварки. Все частицы материи принадлежат к классу фермионов, названных в честь великого итальянского физика Энрико Ферми. У них есть своя система сообщений, которая побуждает их определенным образом действовать или меняться. Представьте себе группу знакомых, чья система передачи сообщений состоит из четырех разных видов: телефон, факс, электронная почта и обычная почта. Не все люди посылают или получают сообщения и влияют друг на друга с помощью всех четырех видов связи. Система сообщений между фермионами также состоит из четырех разных видов связи — мы называем их «силами». Существует особый вид частиц, который передает сообщения между фермионами, а иногда и друг другу. Эти частицы-вестники именуются «бозонами». По-видимому, любая частица во вселенной является либо фермионом, либо бозоном.

К числу четырех фундаментальных сил природы относится гравитация. Можно рассматривать гравитацию, которая удерживает нас на Земле, как «сообщения», передаваемые бозонами-гравитонами между частицами атомов человеческого тела и частицами атомов Земли и побуждающие их притягиваться друг к другу. Гравитация — самая слабая из фундаментальных сил, но зато, как мы вскоре убедимся, она имеет огромный радиус действия и влияет на все во вселенной. В сумме гравитационные взаимодействия превосходят все остальные.

«Стивена Хокинга в особенности интересовал ответ на вопрос: как выглядела вселенная в миг начала, когда еще ничего не произошло?»

Вторая сила — электромагнетизм. Это сведения, передаваемые бозонами-фотонами между протонами и находящимися поблизости от них электронами, а также между электронами. Электромагнетизм вынуждает электроны вращаться вокруг ядра. В повседневной жизни фотоны проявляют себя как свет и тепло, радиоволны, микроволны и другие виды волн. Сила электромагнетизма тоже действует на больших расстояниях, и она сильнее гравитации, но ей подчинены лишь частицы, имеющие заряд.

Третья служба сообщений — сильные ядерные взаимодействия. Этой силой удерживается воедино ядро атома.

Четвертая служба — слабые ядерные взаимодействия. Они обуславливают явления радиоактивности, играют ключевую роль в начале жизни вселенной и звезд, в формировании элементов.

Гравитация, электромагнетизм, сильные ядерные взаимодействия, слабые ядерные взаимодействия — эти четыре силы отвечают за все сообщения, передаваемые между всеми фермионами вселенной, за любое взаимодействие между ними. Без этих сил каждый фермион существовал бы (если бы вообще существовал) в изоляции, не имея возможности сообщаться с другими и влиять на них, не замечая существования других. Проще говоря, без действия этих сил не происходит ничего. Если так, то, полностью поняв эти силы, мы постигнем и принципы, лежащие в основе всего, что происходит во вселенной. И мы уже получили весьма лаконичную книгу правил.

В ХХ веке усилия физиков в значительной мере сосредотачивались на том, чтобы лучше понять действие этих четырех сил и взаимоотношения между ними. Как мы в своей жизни убеждаемся, что телефон, факс и электронная почта не противопоставлены друг другу, а представляют собой разные проявления одной и той же сути, так и физики с немалым успехом старались объединить известные силы в единую «систему сообщений». Они стремятся обнаружить в итоге теорию, которая сумеет объяснить все четыре силы как одну, хотя и проявляющую себя по-разному, и, быть может, эта теория сумеет «примирить» и бозоны с фермионами. Сложится, как они это называют, «единая теория».

Но теория, полностью объясняющая вселенную, теория всего, должна зайти еще дальше. Стивена Хокинга в особенности интересовал ответ на вопрос: как выглядела вселенная в миг начала, когда еще ничего не произошло? Говоря языком физиков, каковы были «начальные условия», или «граничные условия начала вселенной»? Поскольку вопрос о граничных условиях всегда составлял самую суть исследований Хокинга, мы должны посвятить ему отдельную подглавку.

Проблема граничных условий

Представьте себе, что вы построили модель железной дороги, поставили на рельсы поезда, предусмотрели переключатели, с помощью которых будете регулировать скорость поездов. Пока вы еще не начали игру — вы задали граничные условия. Для вашей железной дороги бытие и реальность начнутся именно с такого, а не с иного состояния. Где окажется каждый поезд через пять минут после включения тока, столкнутся какие-то поезда или нет — все это определяется граничными условиями.

Допустим, вы позволили поездам покататься десять минут, ни разу не вмешавшись в их движение. И тут в комнату входит ваш приятель, и вы отключаете ток. Теперь появился новый набор граничных условий: точное положение каждой детали на момент, когда дорога остановилась. Предложите другу установить точное положение каждой детали на момент, когда вы впервые запустили игру. Казалось бы, простая картина: поезда стоят там-то и , включены такие-то стрелки и переключатели, но для решения этой задачи придется задать множество вопросов. До какой скорости разгоняются и как быстро тормозят поезда? Одинаково ли сопротивление на всех участках пути? Каков угол наклона там, где дорога идет под горку? Обеспечена ли бесперебойная подача тока? Точно ли не было никаких вмешательств в работу железной дороги — может быть, участвовала какая-то сила со стороны, а теперь следов этого вмешательства не сохранилось? Огромная, непосильная задача. Ваш друг сполна ощутит проблемы современных ученых, которые пытаются восстановить исходное состояние — граничные условия в начале времени.

Понятие «граничные условия» относится отнюдь не только к истории вселенной. Речь идет о любой ситуации на данный момент времени — например, в начале лабораторного эксперимента. Но, в отличие от игрушечной железной дороги и лабораторного эксперимента, при обсуждении истории вселенной мы сталкиваемся подчас с невозможностью задать граничные условия. Одна из любимых забав Стивена — гадать, сколькими разными способами вселенная могла бы начаться, чтобы в итоге все же прийти к нынешнему своему состоянию (с той оговоркой, что наши знания и понимание законов физики верны и что эти законы не изменились во времени). В этой игре граничными условиями для Стивена служит «нынешняя картина вселенной». Он также (тут дело тонкое) использует в качестве граничных условий основные законы физики и предположение, что эти законы никогда не менялись, и пытается вывести граничные условия на момент начала вселенной, ее «первоначальное состояние»: как выглядела она в момент пуска, какой минимальный набор законов требовался, чтобы к определенному моменту в будущем вселенная стала такой, какой мы наблюдаем ее ныне? Именно работа над этим вопросом привела Хокинга к некоторым из его наиболее интересных — и удивительных — открытий.

Получить единое описание частиц и сил и прийти к пониманию граничных условий при возникновении вселенной было бы потрясающим научным достижением, но и это еще не теория всего. Всеохватывающая теория должна была бы учесть еще и «произвольные элементы», присутствующие во всех современных теориях.

Урок языка

К произвольным элементам относятся такие «природные константы», как масса и заряд электрона и скорость света. Мы знаем их по наблюдениям, но ни одна теория не способна объяснить эти величины или предсказать их. Другой пример: физикам известна сила электромагнитного поля и слабых ядерных взаимодействий. Теория электрослабых взаимодействий включает оба явления, но не объясняет, как вычислить разницу между этими двумя силами. Эта разница сил — «произвольный элемент», теория бессильна предсказать его. Физики наблюдают разницу и попросту вставляют ее в теорию «вручную», но, конечно же, видят в этом изъян, недостаток научной стройности.

Предсказание в физике не означает обращенное в будущее пророчество. Задавая вопрос, предсказывает ли та или иная теория скорость света, физик не подразумевает, что теория должна угадать, какова будет скорость света в ближайший вторник. Ученый хочет знать, сумели бы мы, опираясь на эту теорию, вычислить скорость света, если бы не было возможности замерить эту скорость в наблюдении. Так вот, ни одна из ныне признанных теорий не предсказывает скорость света. Это — произвольный элемент во всех физических теориях.

«Модель вселенной — не картонный цилиндр, не рисунок, который мы могли бы разглядеть или пощупать. Это мысленный образ, а то и рассказ»

Когда Хокинг взялся за «Краткую историю времени», он хотел, помимо прочего, прояснить и сам термин «теория». Теория — это не истина с большой буквы, не правило, не факт, не последнее и окончательное слово в науке. Теория — словно игрушечный кораблик: чтобы проверить, поплывет ли он, нужно спустить кораблик на воду. Опускаем осторожно, смотрим — если наш кораблик тонет, вытаскиваем его из воды и в нем переделываем или же вовсе строим новый, учитывая полученные в этом опыте знания.

Некоторые теории оказываются хорошими корабликами, они долго держатся на воде. Кое-где в них имеются течи, и ученые об этом знают, но для практических целей и такие кораблики сойдут. Некоторые теории служат нам так хорошо, так убедительно подтверждаются опытом, экспериментами, что мы начинаем принимать их за истину. Правда, сами ученые, зная, как сложна и полна неожиданностей наша вселенная, не спешат произносить слово «истина». Пусть одни теории подкреплены множеством экспериментов, а другие остаются лишь прекрасными чертежами в умах физиков — великолепно задуманные суда, так и не испытанные на воде, — опасно принимать любую из них за абсолютную, фундаментальную, научную «истину».

С другой стороны, нельзя и колебаться вечно, бесконечно перепроверять надежные теории, если не появилось новых причин усомниться в них. Для развития науки необходимо отобрать среди теорий те, на которые можно положиться, которые в достаточной мере соответствуют данным наблюдений, и, начав строительство с этих блоков, продвигаться дальше. Разумеется, в момент появятся новые идеи или открытия и попытаются затопить нашу лодку. О том, как это происходит, мы расскажем позднее.

В «Краткой истории времени» Стивен Хокинг дал такое определение научной теории: «Это всего лишь модель вселенной или какой-то ее ограниченной части и набор правил, соотносящих количественные данные этой модели с нашими наблюдениями. Модель существует только у нас в головах и не обладает иной реальностью (что бы ни означало это слово)». Проще всего понять это определение, обратившись к конкретным примерам.

Сохранилась короткая видеозапись, предположительно начала 1980-х: Хокинг через ассистента читает студентам лекцию. К этому времени речь Хокинга была уже настолько затруднена, что его понимали только самые близкие люди. В этом фильме аспирант «переводит» невнятную речь Хокинга — мы слышим: «Мы прихватили на это занятие модель вселенной», — и водружает на стол большой картонный цилиндр. Хокинг хмурится, бормочет что-то, понятное одному лишь ассистенту, и тот, извиняясь, хватает цилиндр и переворачивает его. Хокинг одобрительно кивает, студенты хохочут.

Разумеется, модель вселенной — не картонный цилиндр, не рисунок, который мы могли бы разглядеть или пощупать. Это мысленный образ, а то и рассказ — математическое уравнение или миф о творении.

В каком смысле картонный цилиндр мог представлять вселенную? Чтобы извлечь из него полноценную теорию, как фокусник извлекает из цилиндра кролика, Хокингу пришлось бы объяснить связь этой модели с тем, что мы видим вокруг, с «данными наблюдений» или с теми данными, которые мы могли бы получить, располагай мы более точной аппаратурой для наблюдений. И даже если кто-то поставит на стол картонный цилиндр и объяснит его связь с реальной вселенной, мы еще не обязаны признать этот цилиндр единственной моделью вселенной. Никто не заставляет нас доверчиво глотать любые теории: сперва нужно присмотреться и разобраться. Это всего лишь идея, существующая «только у нас в голове». Может быть, этот картонный цилиндр и годится в модели, а может быть, найдутся факты, противоречащие такой теории. Возможно, мы убедимся, что правила игры, в которую мы вовлечены, в отличаются от правил, подразумеваемых этой картонной моделью. Означает ли это, что нам предложили «плохую» теорию? Нет, вполне вероятно, что для своего времени это была очень даже хорошая теория, и пока ученые разбирались с ней, проверяли, что-то в ней меняли или опровергали ее, они многому успели научиться.

И для того чтобы покончить с этой теорией, понадобились новый подход, эксперименты, открытия, в результате которых сложилась новая, более удачная теория или же эта работа окупилась каким-то иным образом.

По каким же критериям оценивается, насколько «хороша» теория? Процитируем вновь Хокинга: она должна «точно описывать целый класс наблюдений на основании модели, содержащей не слишком много произвольных элементов, и должна с определенностью предсказывать результаты будущих наблюдений».

Например, теория всемирного тяготения Ньютона охватывает огромный класс наблюдений. Она предсказывает как поведение объектов, падающих на Землю, так и движение планет по их орбитам.

«Если вселенная едина и гармонична, то граничные условия при возникновении вселенной, элементарные частицы и управляющие ими силы, физические константы — все взаимосвязано и полностью совпадает и подчиняется единому закону, неизбежному, абсолютному и самоочевидному»

Однако следует учесть, что хорошая теория рождается не только из наблюдения — это может быть шальная догадка, подвиг воображения. «Способность к скачкам воображения — дар, необходимый физику-теоретику», — утверждает Хокинг. Тем не менее хорошая теория не должна противоречить уже известным данным наблюдений, разве что к ней прилагается убедительное объяснение, почему этими наблюдениями можно пренебречь. Так, теория суперструн, одна из самых интересных современных теорий, предсказывает существование более трех пространственных измерений, и это со всей очевидностью противоречит тому, что мы видим собственными глазами. Теоретики предлагают объяснение: дополнительные измерения свернуты и потому недоступны нашему зрению.

Что подразумевает второе требование Хокинга — ограничить число произвольных элементов в теории, — нам уже известно. И последнее требование: хорошая теория должна предсказывать результаты будущих наблюдений. Она бросает ученым вызов: проверьте меня в эксперименте! Она говорит нам, чтó мы увидим, если эта теория верна. Она также подскажет нам, какие наблюдения смогут опровергнуть эту теорию, если она окажется неверной. Например, общая теория относительности Альберта Эйнштейна предсказывает искривление световых лучей дальних звезд при прохождении мимо тел, обладающих большой массой, — например, мимо Солнца. Это предсказание можно проверить, и проверка подтвердила правоту Эйнштейна.

Некоторые теории, в том числе большинство теорий Стивена Хокинга, не поддаются проверке с помощью современных технологий. Может быть, подходящих технологий не создадут и в будущем. Тем не менее эти теории проверяются — математически. Они должны математически соответствовать тому, что нам известно и что мы наблюдаем. Однако ранние стадии формирования вселенной нам наблюдать не дано, и нет прямых данных за или против гипотезы об отсутствии граничных условий (о ней мы поговорим в дальнейшем). Кое-какие тесты для доказательства или опровержения существования «кротовых нор» предлагались, но сам Хокинг сомневался в результативности этих проверок. Зато он поведал нам, что мы обнаружим, если когда-нибудь обзаведемся нужной технологией, и он убежден, что его теории не противоречат уже имеющимся данным. В некоторых случаях он отваживался предсказывать вполне конкретные результаты опытов и наблюдений, которые должны раздвинуть границы нынешних наших возможностей.

Если вселенная едина и гармонична, то граничные условия при возникновении вселенной, элементарные частицы и управляющие ими силы, физические константы — все взаимосвязано и полностью совпадает и подчиняется единому закону, неизбежному, абсолютному и самоочевидному. Достигни мы такого уровня понимания, мы бы действительно открыли теорию всего, абсолютно всего, вероятно, получили бы даже ответ на вопрос, почему вселенная устроена именно таким образом. Проникли бы в «замысел Бога», как формулирует Хокинг в «Краткой истории времени», в «Высший замысел», как он выражается в недавней книге, именно так и озаглавленной.

Источник