Какого цвета космос?

В 2002 году австралийские ученые анализируя свет, испускаемый от 200 000 галактик, и американские ученые совместно с ними, пришли к выводу, что Вселенная бледно-зеленого цвета. Если принять за основание палитру красок «Дьюлакс» , то цвет этот окажется где-то между «мексиканской мятой» , «нефритовой гроздью» и «шелком Шангри-Ла» .

После доклада Американскому астрономическому сообществу ученые признали ошибку в своих расчетах. Произошло это буквально через несколько недель. В действительности, Вселенная по цвету скорее всего ближе к унылым оттенкам серого и коричневого.

Еще в 17 веке наиболее пытливые умы думали над вопросом: отчего ночью небо темное? Просто если Вселенная бесконечна, в её пространстве равномерно находится бесконечное число звёзд, то везде, куда бы не взглянул человек, должна оказаться какая либо звезда и значит ночное небо должно казаться таким же ярким, как днем.

В науке данная загадка известна как «фотометрический парадокс Ольберса» — парадокс, названный в честь астронома из Германии Генриха Ольберса, подробно описавшего (но не первым в истории) сей загадочный феномен в 1826 году.

До сих пор никто так и не отыскал убедительного ответа на этот вопрос. В полнее вероятно, что количество звезд во Вселенной имеет свои пределы, а может быть и так, что свет от самых дальних звезд пока не дошел до нас.

Ольберс выдвинул свою теорию: он считал, что в далеком-далеком прошлом не все звезды светили, просто в один прекрасный момент они как-то «включились» .

Знаменитый писатель Эдгар Алан По в поэме «Эврика» еще в 1848 году первым сделал предположение, что свет от самых удаленных звезд еще находится в пути к нам.

Был проведен один интересный эксперимент: широкоугольная камера космического телескопа «Хаббл» сняла участок ночного неба, казавшийся наиболее пустым. Эффективная выдержка снимка составила миллион секунд (около 11 дней) . Полученное изображение продемонстрировало многие десятки тысяч до сей поры неизвестных галактик, каждая из которых состоит из сотен миллионов звёзд, пропадающих в дальних уголках космоса.

Источник

Какого цвета Вселенная?

Вселенная купается в море света: от сине-белых мерцаний молодых звёзд, до глубокого красного свечения водородных облаков. Помимо цветов, видимых человеческими глазами, есть вспышки рентгеновских и гамма-лучей, мощные радиовспышки и слабое, постоянно присутствующее свечение космического микроволнового фона. Космос наполнен цветами, видимыми и невидимыми, древними и новыми. Но из всего этого был один цвет, который появился перед всеми остальными, – первый цвет Вселенной.

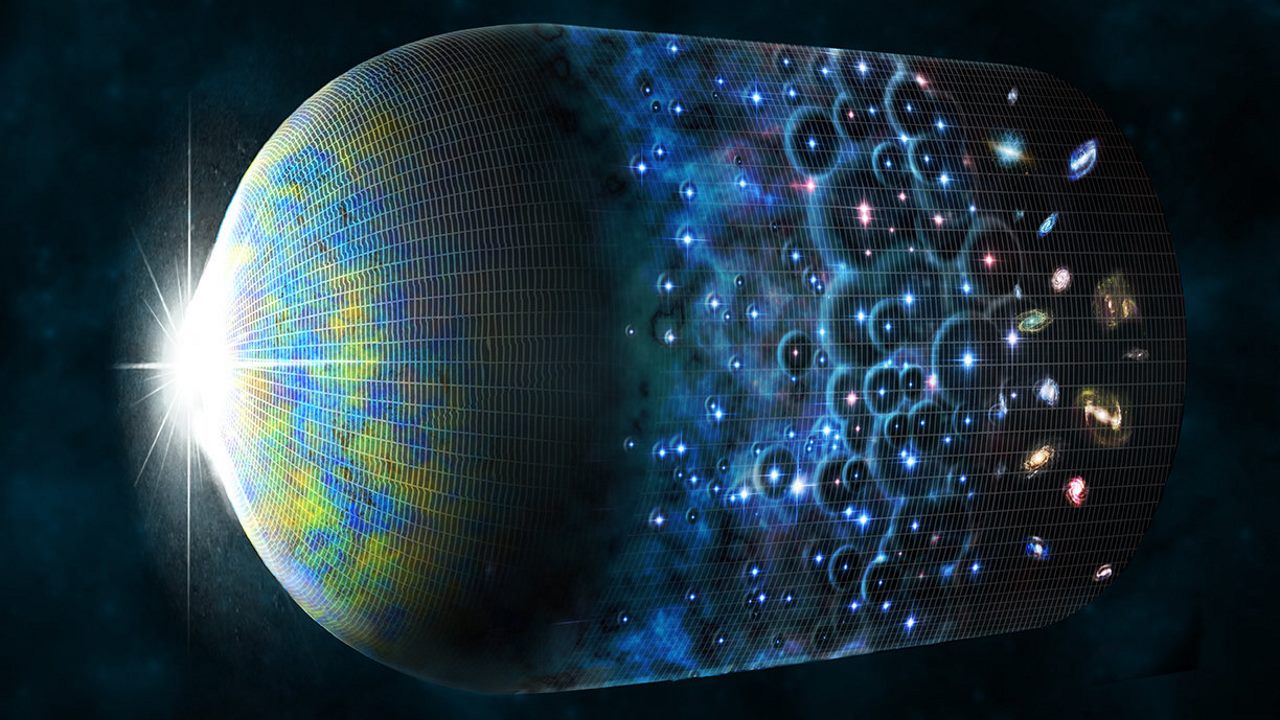

Вселенная появилась 13,8 миллиардов лет назад, после Большого Взрыва. В самый ранний момент она была более плотной и горячей, чем когда-либо ещё. Большой Взрыв часто визуализируется как яркая вспышка света, появляющаяся из моря тьмы, но это не точная картина. Большой Взрыв не произошёл в пустом пространстве. Большой Взрыв был расширяющимся пространством, наполненным энергией.

Сначала температура была настолько высокой, что света не было. Космос должен был остыть в течение доли секунды, прежде чем смогли бы появиться фотоны. Примерно через 10 секунд Вселенная вступила в фотонную эпоху. Протоны и нейтроны остыли в ядрах водорода и гелия, и пространство было заполнено плазмой ядер, электронов и фотонов. В то время температура Вселенной составляла около 1 миллиарда градусов Кельвина.

Но хотя свет был, цвета ещё не было. Цвет – это то, что мы можем видеть, или, по крайней мере, какие-то приборы могли бы видеть. В эпоху фотонов температура была настолько высокой, что свет не мог проникнуть в плотную плазму. Цвет не появится, пока ядра и электроны не охладятся достаточно, чтобы соединиться в атомы. Вселенной понадобилось 380 000 лет, чтобы так сильно остыть.

К тому времени наблюдаемая Вселенная стала прозрачным космическим облаком водорода и гелия, диаметром 84 миллиона световых лет. Все фотоны, образовавшиеся в Большом Взрыве, наконец-то смогли свободно перемещаться в пространстве и времени.

Это то, что мы сейчас видим, как космический микроволновый фон – свечение, оставшееся от времени, когда Вселенную, наконец, можно было увидеть. За миллиарды лет свечение остыло до такой степени, что оно теперь имеет температуру менее 3 градусов выше абсолютного нуля. Когда оно впервые появилось, Вселенная была намного теплее, около 3000 К. Ранняя Вселенная была наполнена ярким тёплым свечением.

У нас есть хорошее представление о том, что это был за цвет. Ранняя Вселенная имела почти равномерную температуру, а её свет имел распределение длин волн, характерное для чёрного тела. Многие объекты получают свой цвет, в зависимости от типа материала, из которого они сделаны. Но цвет чёрного тела зависит только от его температуры. Чёрное тело, при температуре около 3000 К, будет иметь ярко-оранжево-белое свечение, похожее на тёплый свет старой 60-ваттной лампочки.

Люди не очень точно видят цвет. Цвет, который мы воспринимаем, зависит не только от фактического цвета света, но и от его яркости, а также от того, приспособлены ли наши глаза к темноте. Если бы мы могли вернуться к периоду этого первого света, мы бы, вероятно, увидели бы оранжевое свечение, похожее на огонь в камине.

В течение следующих нескольких сотен миллионов лет слабое оранжевое свечение исчезнет и покраснеет, поскольку Вселенная продолжит расширяться и охлаждаться. В конце концов, Вселенная станет чёрной.

Примерно через 400 миллионов лет после Большого Взрыва, начали формироваться первые блестящие сине-белые звёзды, и появился новый свет. По мере появления и развития звёзд и галактик, космос начал приобретать новый цвет.

В 2002 году Карл Глазебрук и Иван Балдри вычислили средний цвет от всего света, который мы видим сегодня от звёзд и галактик, чтобы определить текущий цвет Вселенной. Получился бледно-коричневый загар, похожий на цвет кофе со сливками. Они назвали цвет “космический латте”.

Даже этот цвет будет виден только некоторое время. Поскольку большие голубые звёзды стареют и умирают, останется только глубокое красное свечение карликовых звёзд. Наконец, через триллионы лет даже их свет погаснет, и Вселенная станет чёрным морем. Все цвета со временем исчезнут, и время унесёт нас всех во тьму.

Но пока, цвета Вселенной всё ещё радуют нас. И если вы когда-нибудь будете сидеть у костра с кофе со сливками, когда смотрите на темноту ночи, знайте, что вы купаетесь в космических цветах. Прошлом, настоящем и будущем.

Источник

Бывает ли космос другого цвета?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, как глаз человека воспринимает разные излучения. Как выяснилось, мы можем видеть не весь свет, а только световые волны определённой длины. Для света, который мы видим, длина волны в тысячу раз меньше, чем толщина листа в школьной тетради. Поэтому мы можем видеть лучи света и чёткие тени.

Свет с маленькой длиной волны воспринимается как фиолетовый, с большой — как красный. В реальности от небесных тел до нас добираются излучения с разными длинами волн — то есть, мы имеем дело со смесью таких волн. От того, каких из них больше, а каких меньше, зависит воспринимаемый глазом цвет.

Атмосфера Земли по-разному поглощает и рассеивает излучения с разными длинами волн. К тому же она и сама излучает волны разных длин. Поэтому цвет ночного неба необязательно соответствует тому, что мы увидим за пределами атмосферы. В открытом космосе световые волны в основном приходят от ярких источников — звёзд, Луны и планет. В зависимости от особенностей этих тел и цвет получается разным. Например, для звёзд он определяется в первую очередь температурой внешней оболочки звезды, в которой рождается большая часть вылетающих наружу световых волн.

Цветовые ощущения человека зависят ещё и от яркости источника света. Цвет звёзд, которые светят слабее звёзд ковша Большой Медведицы, мы не воспринимаем. Поэтому космос кажется чёрно-белым.

Конечно, что-то излучает в оптике газ, находящийся между звёздами, и даже пыль. Но обычно это очень слабый свет, поэтому такие объекты, как облака газа и пыли, называют туманностями — они выглядят как клочки чёрно-белого тумана. И лишь в телескоп, который собирает значительно больше света, чем глаз человека, удаётся увидеть цвета получше. Но справедливо это только для самых ярких объектов вроде туманности Ориона.

Так что для нас космос чёрный!

Источник

Каким цветом космос ответ

В нашем восприятии романтический оттенок космического пространства чаще всего располагается в сине-голубой цветовой палитре. Во многом это связано с тем, что именно этих цветов недостает в нашей земной жизни — мало в ней синих и голубых предметов. Но подняв взор вверх мы видим бескрайнее голубое небо. Оно для нас — проявление космоса. И чем глубже в него уходит наш пытливый взгляд, тем более темные и насыщенные оттенки мы ассоциируем с ним на более далеких расстояниях от Земли.

Когда угасает вечерняя заря, мы видим умопомрачительный градиент цветовых переходов от бирюзового (у самого горизонта) до глубокого ультрамарина в зените. Это для нас цвет космоса — великое множество не поддающихся словесному описанию оттенков от бирюзового и изумрудного до темно-синих и фиолетовых глубин.

Вместе с этим, сказать, какого цвета загораются звезды в этой вечерней мгле, на это уже не все из нас способны. Некоторые люди отчетливо определяют цвета лишь у самых ярких звезд. Некоторым требуется подсказка — “Смотри, вот эта звезда голубая, а та — красная. А над нами сияет желтая — Капелла” — “О! И правда. Никогда раньше не замечал, что они разноцветные!”

Да, многие люди даже и не думали, что у каждой звезды свой цвет.

Но для слабых звезд это уже не работает. Какого цвета едва видимые глазом звезды, или хотя бы звезды средней яркости, большинство людей уже не скажут. И только астрономы — не теоретики, а практики — имеющие в зачете тысячи бессонных ночей обладают этой суперспособностью — видеть какого цвета практически все звезды — даже самые слабые. Но стоит добавить, что при наблюдении звезд в телескоп их цвета видны более отчетливо.

Какие из них преобладают — красные, синие, может быть желтые?

Кстати, зеленых звезд, почему-то во вселенной нет. Хотя, некоторые из них могут таковыми казаться — за счет цветовой иллюзии. Например, при наблюдении двойной звезды Альбирео в созвездии Лебедя одна из звезд этой двойной системы может показаться зеленоватой, но это спровоцировано близостью более яркой оранжевой звезды. На самом деле показавшаяся зеленой звездочка голубая.

Есть еще и белые звезды. И может показаться, что они бесцветны. Но на самом деле они просто не имеют светового перевеса в какую либо сторону — в синюю или красную — в своем спектре, и лишь нашему глазу кажутся белыми. Максимум их цветового излучения приходится на середину воспринимаемого нами диапазона цветов.

Строго говоря, любой цвет во Вселенной — очень субъективная характеристика. Вселенная ничего не знает о цветах, равно как и о нотах. Светит и звучит как ей представляется возможным, не думая о гармоничности конечного результата. Но поскольку все эталоны наших ощущений черпаются из созерцания окружающего мира, то сегодняшний скриншот вселенского величия воспринимается нами как пример красоты и гармонии, к чему мы сами неустанно стремимся в создаваемых нами картинах, конструкциях, музыке и литературных произведениях — даже в них мы описывает Вселенную, как предел совершенства.

Вселенная очень изменчива. И завтра она без предупреждения может изменить свой облик, порушив тем самым все ваши идеалы. Не привязывайтесь к ним.

Звезды не всю жизнь такого цвета, какого мы видим на небе сегодня. Иногда эти перемены довольно скоротечны. Внимательный наблюдатель может в пределах одной своей человеческой жизни увидеть как звезда меняет свой цвет. Иногда даже многократно.

В первую очередь это касается переменных звезд — как физически меняющих яркость, так и затменных, где она звезда экранирует своим телом свет другой звезды, и если их спектры, то цветовой акцент для земного наблюдателя может заметно измениться — буквально на несколько часов или суток.

Бывают вспышки новых и сверхновых звезд. В этом случае цвет звезды меняется кардинально и молниеносно.

В истории известны случаи, когда светила себе и светила звезда каким-то постоянным своим цветов. И вдруг стала светить совершенно другим — назад не вернулась — так и осталась своем новом оттенке.

Из-за этой постоянной изменчивости очень трудно сказать, каких звезд больше — голубых, белых, желтых, оранжевых или красных. За время свой жизни звезды проходят практически сквозь весь диапазон видимых от инфракрасного на этапе конденсации межзвездного газа, прежде чем зажечься синим огнем новорожденно светила. По мере выгорания водорода в недрах звезды, её температура понижается — звезда белеет, потом желтеет. Все оранжевые или красные гиганты — старые звезды.

Не все звезды стартуют из “синей зоны”. Карлики — типа нашего Солнца — с самого начала были белыми или желтыми. И с годами (миллиардами лет) лишь все более желтеют. Но их светимость относительно мала — они не определяют цвет Вселенной.

Интересно, что в большинстве Галактики звезды разного цвета не распределены равномерно и имеют свои зоны обитания. Синие и голубые (молодые) звезды преимущественно живут в спиральных рукавах. Желтые, оранжевые и красные (старые) сосредоточены ближе к галактическому ядру. Но, конечно, это не жесткое разделение. И звезды самых разных спектров присутствуют во всех галактических зонах. Просто в на периферии галактического диска больше молодых звезд, а в центре — старых. Кстати, такая тенденция в чем-то свойственна и земным городам. Не зря Галактику иногда называют “звездным городом”.

Может быть, при взгляде с Земли в сторону галактического ядра мы будем видеть больше красных и старых звезд, а оглянувшись в сторону галактической окраины увидим преимущественно молодые — голубые и белые?

На самом деле — нет. Возможно, при исследовании полной статистики с включением в неё самых слабых и многочисленных звезд, такая тенденция и обнаружится. но глазом мы видим в основном самые близкие к нам звезды, и в этой небольшой наблюдаемой глазом зоне пока еще не проявляется описанное распределение звезд по цветам. И на летнем небе (северного полушария) обращенном в сторону центра Галактики, и на зимнем небе, обращенном во внешние области нашего “звездного города” красных, оранжевых, желтых, белых и голубых звезд примерно поровну. Вот синие — действительно редкость — и там и тут. Это потому, что ярко-выраженным синим оттенком для нашего глаза обладают исключительно горячие и молодые звезды, температуры поверхностей которых превышают 20 тысяч градусов (у Солнца только 5,5 — это для сравнения) — такие звезды должны быть очень массивны, что редкость само по себе, и стадию синей звезды проходят довольно быстро.

И вообще яркие звезды — с высокой абсолютной светимостью — долго не живут. Миллионы лет — вот характерный срок жизни крупной звезды. Но всякая мелочь, типа нашего Солнца — может жить в тысячу раз дольше — миллиарды лет. Их они — это звезды карлики — могут преспокойно тлеть своим желтым цветом стабильно разбодяживая глобальный оттенок Вселенной своим низкотемпературным спектром.

Но только ли звезды определяют цвет Вселенной?

Звезды порождают львиную долю излучения во Вселенной. Фактически все во вселенной пронизано звездным светом. Планеты, кометы, туманности — газовые и пылевые — видны нам лишь потому, что отражают, переизлучают или поглощают свет порожденный звездами.

Есть горячие туманности, которые еще не остыли после взрыва звезды, породившей их. Но по сути своей они представляют собой верхние слои умершей звезды — ту её часть, которая избежала гравитационного коллапса — не превратилась в белый карлик, нейтронную звезду или черную дыру. Фактически их можно назвать частью звезды, которая избрала иную судьбу. И свет от этих туманностей в какой-то мере тоже является звездным светом. Ну, немного другой его разновидности.

Слабо тлеют в инфракрасном диапазоне сжимающиеся протозвездные облака — глазом их свечение не видно — даже в телескоп. Их видят только радиотелескопы и инфракрасные телескопы, работающие в дальнем конце инфракрасной зоны шкалы электромагнитных излучений. Когда-нибудь из этих облаков уплотняющегося водорода образуются новые горячие звезды, они зальют свои светом окружающее их космическое пространство, которое по мере разбегания фотонов прочь будет окрашиваться все далее в оттенок этих звезд. Но пока вклад в глобальный цвет Вселенной от таких межзвездных облаков практически нулевой.

Светятся своим собственным светом аккреционные диски вокруг черных дыр и нейтронных звезд. Их температуры очень высоки, а спектры как правило лежат далеко в ультрафиолетовых областях, и даже в рентгене — глазу они недоступны, хотя в фильмах нередко рисуют их ядовито-оранжевыми тонами. Наверное какая-то часть их излучения лежит и в видимом глазом отрезке спектра. Весь вопрос в том — какая? Это явно не оранжевая гамма. Но — если вообразить космонавта, пролетающего поблизости от черной дыры, окруженной таким диском — лучше ему не смотреть на это вселенское чудовище без специального защитного фильтра.

Я перечислил практически все источники видимого света во Вселенной — наши электрические лампочки, лесные пожары и раскаленную лаву истекающую из жерла вулканов, грозовые молнии давайте исключим, как не совсем небесную иллюминацию.

Что еще я не упомянул?

Метеоры и болиды врезающиеся с космическими скоростями в атмосферу Земли (наверняка и других планет тоже) создают красивую иллюзию падающих звезд. Они бывают самых разных оттенков — от глубоко красных до ослепительно-фиолетовых. Кстати вот среди них попадаются и зеленые — прямо буквально изумрудные. но тут все зависит от минерального состава космического камешка, встретившегося нам на орбите Земли.

Можно вспомнить и о полярных сияниях, которые во-первых являются исключительно небесным явлением, поскольку порождаются солнечным и (наверняка) звездными ветрами, заряженные частицы которых по силовым линиям магнитных полей планет попадают в атмосферы полярных регионов, ионизируя молекулы газов этих атмосфер. В какой-то мере они тоже — звездный свет, так как основная доля энергии, участвующая в порождении таких сияний — это энергия звезды, создающей этот поток заряженных частиц. Во-вторых, полярные сияния обнаружены в атмосферах планет гигантов Солнечной системы. Наверное они есть и на внесолнечных планетах. И разнообразие их оттенков даже на Земле довольно велико, что уж говорить о возможном разнообразии их цветов где-то еще во Вселенной.

К сожалению или к счастью, но вклад метеоров, болидов и полярных сияний в излучение вселенной крайне мал. И здесь я упомянул о них лишь ради того, чтобы хоть что-то противопоставить гегемонии звездного света. Увы, но серьезно противопоставить ей совершенно нечего.

Сейчас самое время вернуться к туманностям, которые хоть и являются слабосветящимися, отражающими или переизлучающими звездный свет, но очень разнообразными по своему виду, чего не скажешь о звездах, которые для наблюдателей Земли всего лишь точки.

Будет интересным отметить, что большинство туманностей состоят из водорода — первозданного материала всей вселенной. Даже планетарные туманности — остатки погибших, сбросивших свою оболочку звезд — тех, что практически истратили свой водород, тоже состоят из водорода. Это может кого-то удивить, но ведь звезда сбрасывает лишь поверхностные слои, а смерть её наступает из-за истощения водородных запасов в ядре звезды. Во внешних её слоях водорода еще хватает, да только использовать — как то переместить более легкий химический элемент с поверхности в ядро — против конвективных потоков — звезда уже никак не может.

Поэтому из туманностей отживших свое звезд предыдущих поколений могут формировать новые звезды следующих поколений — изначально богатые более тяжелыми элементами периодической системы Менделеева. Но все-таки основная доля в составе даже таких туманностей — водород.

Вселенная буквально заполнена водородом. Внутренние пространства галактик и даже межгалактическая среда заполнены этим элементом. Другое дело, что плотность его может быть очень невысокой — от нескольких атомов или молекул на кубический сантиметр — в межзвездном пространстве, то нескольких молекул или атомов в на кубический метр — в межгалактическом. Но как бы то не было, а водород наполняет всё Мироздание.

Сам по себе он невидим. особенно — молекулярный. Это просто темнота, если говорить о холодном водороде.Его можно детектировать наблюдая Вселенную в радиодиапазоне на длине волны 21 см, но вряд ли тут можно говорить о цвете. Однако, вблизи (близость тут относительная — тоже космическая) ярких и горячих — молодых — звезд водород ионизируется. И тогда он сам начинает светиться в линии Hα (Аш-альфа) — это основная спектральная линия в излучении Вселенной. И вот тут оказывается, что вся Вселенная светится глубоким красным цветом. Можно, наверное назвать его бордовым. И это повсеместный её оттенок.

Всюду, где еще происходит звездообразование в водородных туманностях — а это постоянный процесс в спиральных рукавах большинства галактик — где молодые синие, голубые звезды пронизывают пространство своими лучами, чувствительные астрокамеры видят беспрерывное волокнистое темно-красное свечение водорода. Оно охватывает галактики целиком. Оно наполняет весь пролившийся по земному небу Млечный путь. Оно обволакивает целые созвездия — Орион тому яркий пример. И если звезды на картине Вселенной — лишь тонкие мазки, то тусклое свечение водородных облаков — холст, на котором все нарисовано, и из которого все состоит.

Возможно это будет для кого-то крушением иллюзий. Но Космос, Вселенная, Метагалактика, все Мироздание — они красные. Не синие, голубые, ультрамариновые, как мы привыкли видеть на популярных картинках, столь часто встречающихся в сети Интернет. Глубокий темно-красный цвет — будто кровь Вселенной, которая струится по её жилам, перетекая из одной артерии в другую, чтобы где-то дать жизнь новой звезде и проявиться пронзительно-синим, голубым, белым или желтым — это уж как придется. Но исходный — непроявленный — цвет Вселенной — красный.

К этому открытию добавляет силы красное доплеровское смещение спектров в излучении разбегающихся прочь галактик. Вселенная неумолимо расширяется. И хотя относительно геометрии этого расширения нет еще однозначного понимания — во всяком случае в любительской астрономической среде, но за счет огромных скоростей и увеличения расстояния между галактиками, наиболее далекие из них кажутся нам несколько более красными — чем дальше от нас галактика, тем она краснее. Это сказывается не каких-то отдельных составляющих её объектов, а всего излучения достигающего нас.

Самые далекие из наблюдаемых галактики — находящихся буквально на горизонте видимой части Вселенной — исключительно красные, а скорость разбегания у них близка к световой — относительно нашего Млечного пути. А поскольку чем дальше мы смотрим, тем больше галактики мы видим, то мы в конечном итоге упираемся в сплошное красное зарево переднего края Вселенной, которое огненным фронтом рождает новое пространство на своем пути для возможности своего расширения в грядущее.

Это удивительная иллюзия, согласно которой воображаемый наблюдатель смотрящий на нас из тех дальних миров видит, как мы, объятые пламенем столкновения материи и её отсутствия расширяем его Мир. И ничего кроме красного цвета в нашей галактике он не увидит. хотя мы по прежнему наблюдаем в ней полную разнообразия цветовую палитру.

Из всего этого можно сделать вполне ожидаемый вывод: В нашем мире все относительно — и пространство, и время, и даже цвет, которым нарисована картина Мироздания. И она будет очень и очень разная для каждого наблюдателя и одновременно героя этого полотна.

В завершении статьи я оставляю Вам, мои невероятно целеустремленные читатели — дочитавшие до конца — музыкальную иллюстрацию: мой альбом 2017 года «Старгейзер», для которого я вчера создал новую обложку — несколько лет он существовал с другой — менее научно обоснованной. В процессе обдумывания дизайна CD альбома «Старгейзер» и родилась эта статья. Слушайте и читайте под музыку.

Источник