Как сфотографировали обратную сторону Луны

7 октября 1959 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в истории смогла осуществить фотосъемку обратной стороны Луны. Изображения были переданы с помощью фототелевизионного устройства «Енисей», разработанного Ленинградским НИИ телевидения, который сегодня входит в состав холдинга «Росэлектроника». Сам фотоаппарат АФА-Е1 был изготовлен Красногорским механическим заводом. Сейчас это предприятие называется Красногорский завод им. С.А. Зверева и входит в состав холдинга «Швабе».

Межпланетная станция «Луна-3» была запущена 4 октября 1959 года ракетой-носителем «Восток-Л». Через три дня космический аппарат провел фотосессию темной стороны Луны и впервые в мире передал на Землю 29 фотографий части лунной поверхности, которая с Земли никогда не видна.

Все это стало возможным благодаря многолетнему труду сотен инженеров, разработавших ракету-носитель, разгонный блок межпланетной станции, уникальную фототелевизионную аппаратуру «Енисей» и – главное – автономную систему ориентации «Чайка», с помощью которой впервые было реализовано управление положением космического аппарата в межпланетном пространстве.

В отличие от земных условий, в космосе нет внешней среды, в которой осуществляется движение. Не встречая никакого сопротивления, центр масс корабля может двигаться по заданной траектории бесконечно долго, а корпус корабля – беспорядочно вращаться вокруг него. Именно так, кувыркаясь, и передвигаются в пространстве межпланетные станции.

Обычно на это не обращают особого внимания. Но «Луна-3» должна была сделать фотографии – а для этого ее следовало жестко зафиксировать. Именно эта задача была поставлена перед коллективом исследователей и инженеров, возглавляемых Борисом Викторовичем Раушенбахом. И ученые справились с ней блестяще.

7 октября 1959 года, спустя трое суток после успешного старта, станция «Луна-3» оказалась в заданной точке траектории. Обратная сторона Луны находилась прямо перед ней на расстоянии 65 200 километров, Солнце было позади, а Земля, свет которой мог помешать системе ориентации, оказалась далеко в стороне. Непосредственно перед съемкой «Чайка» придала станции кратковременное вращательное движение, чтобы солнечные лучи равномерно прогрели ее корпус и процессы химической обработки полученных снимков прошли без проблем, а в ходе самого фотографирования постоянно удерживала движущуюся станцию кормой к Солнцу.

Изображения были переданы с помощью фототелевизионного устройства «Енисей», разработанного Ленинградским НИИ телевидения. Сам фотоаппарат АФА-Е1 был изготовлен Красногорским механическим заводом.

Сегодня Красногорский завод имени С.А. Зверева является одним из ведущих отечественных предприятий в области создания оптико-электронной продукции различного назначения. На КМЗ успешно разрабатываются средства контроля космического пространства, системы дистанционного зондирования Земли с воздушных носителей и из космоса «Геотон», оптико-электронная многозональная аппаратура дистанционного зондирования Земли «Гамма», а также гиперспектральная съемочная аппаратура (ГСА).

Особенно знаменитым Красногорский завод стал благодаря малоформатной фотокамере «Зоркий», которая превратилась в символ города, а также первому отечественному зеркальному фотоаппарату «Зенит», созданному в 1952 году. Новинка приобрела такую популярность, что уже через три года с заводского конвейера сошла миллионная фотокамера. Малоформатный любительский фотоаппарат стал родоначальником целого поколения зеркальных фотокамер.

Сейчас фотоаппараты Красногорского завода славятся своим качеством. Но тогда, в конце 1950-х, состояние сигнала было неустойчивым, уровни шумов зашкаливали. Снимки Луны были сделаны на обычную фотопленку. Проявлялись они прямо на борту станции. После чего, посредством телепередачи с использованием метода бегущего луча (сегодня он применяется в сканерах), были отправлены на Землю.

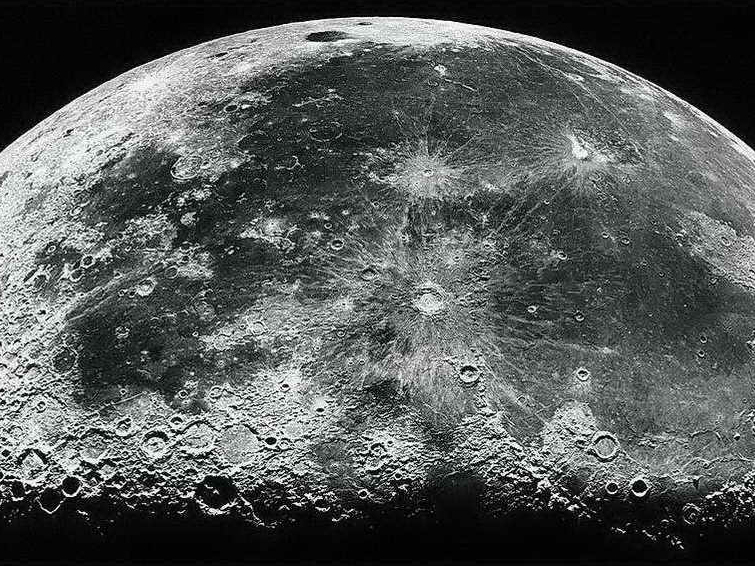

В итоге на полученных кадрах мало что можно было разглядеть, лишь некоторые элементы рельефа. Однако они все равно обеспечили Советскому Союзу приоритет в этой области. На карте спутника Земли появились объекты, названные по-русски: кратеры и цирки Курчатова, Лобачевского, Менделеева, Попова, Склодовской-Кюри, лунное море Москвы.

«Чайка» легла в основу множества систем управления межпланетными и пилотируемыми космическими кораблями, системы автоматического и ручного управления и стыковки пилотируемых космических аппаратов, а также бортовых цифровых ЭВМ серии «Салют». Одним словом, она положила начало эре управляемых космических полетов.

А сама станция «Луна-3» фактически запустила механизм космической гонки. Именно благодаря ей в США появилось агентство NASA, а ассигнования на развитие космических технологий были многократно увеличены как в США, так и в СССР.

Источник

4 октября 1959 года запущен космический аппарат «Луна-3», впервые сфотографировавший обратную сторону Луны.

Первое изображение, переданное КА «Луна-3».

Как сделали первые снимки тёмной стороны Луны

Фотосъёмка из открытого космоса — сложнейшая задача, особенно — с технологиями пятидесятых годов. Конструкторам аппарата «Чайка» удалось решить её.

Автор: Евгений Лебеденко

Что бы мы делали без Голливуда? Не посмотри я на днях третью часть боевика «Трансформеры», так бы никогда и не узнал, что на обратной стороне Луны была база десептиконов. И что ее фотоснимки получены советским космическим аппаратом «Луна-4», отправленным к нашему спутнику в апреле 1960 года. Как в «Трансформерах» сообщил один из русских космонавтов, которых готовили к пилотируемому полету на Луну, снимки, полученные автоматической межпланетной станцией «Луна-4» были намного детальнее тех, первых в истории человечества снимков, которые сделала станция «Луна-3». Именно они и позволили выявить наличие на соседке Земли следы пребывания супостата, что в дальнейшем привело к свертыванию советской и американской лунных программ, и остальной завязке сюжета мирового блокбастера.

Версия этой истории, рассказанная в фильме, конечно, занимательна. Только вот станция «Луна-4А» так и не добралась до Луны — из-за недолива горючего в бак третьей ступени ее ракеты-носителя, а «Луна-4B» вообще не взлетела из-за аварии на старте.

Успешная реализация идеи, заложенной в «Чайке», положила начало эре управляемых космических полетов, а также возможности сближения и стыковки космических аппаратов.

Полет «Луны-3». Небесная механика против

Представьте, что вы фотограф, мчащийся на полной скорости в автомобиле по покрытому льдом шоссе. Вашей камере с мощным телеобъективом предстоит сделать снимок огонька на верхушке Останкинской телебашни, находящейся от вас в ста километрах. Всё бы ничего, только вот из-за отсутствия сцепления колес с дорогой машина мчится вперед, «вальсируя» — вращаясь вокруг своей оси. Представили? Именно с такой ситуацией столкнулись разработчики автоматической межпланетоной станции «Луна-3».

Сотни фантастических фильмов накрепко вбили нам в голову тот факт, что в космосе движение корабля происходит по вполне земным законам. То есть корабль движется носом вперед, подталкиваемый с кормы реактивными струями из двигателей. А когда надо повернуть, бравый капитан отклоняет джойстик вправо или влево, и корабль послушно меняет свой курс — словно автомобиль на дороге.

Увы, всё это неправда. В отличие от земных условий в космическом пространстве нет внешней среды, в которой осуществляется движение (аналога дороги, воздуха или воды). С одной стороны, это замечательно. Ракета-носитель разгоняет корабль до нужной скорости и придает ему нужное направление движения. Не встречая никакого внешнего сопротивления, корабль будет двигаться в заданном направлении бесконечно долго (не будем сейчас обсуждать воздействие на него гравитации окружающих небесных тел). Именно эта возможность позволяет при точном прицеливании направить космический аппарат в строго заданную точку пространства. На Земле такой фокус не пройдет: ветер, морские течения или выбоины на дороге неизбежно собьют движущийся объект с курса. Зато эти враги целенаправленного движения позволяют сделать его управляемым. Мы поворачиваем руль и благодаря сцеплению колес с дорогой машина поворачивает в нужном направлении. Ту же роль играют рули судна или самолета. Мы изменяем движение, словно отталкиваясь от внешней среды.

Но в космосе нет вообще ничего, и центр масс корабля и вращение его корпуса вокруг центра масс оказываются «развязанными». При этом центр масс движется по заданной траектории, а корпус корабля в отсутствие всяких влияющих факторов может беспорядочно вращаться. Так «вальсирует» на обледеневшей трассе движущийся автомобиль, колеса которого утратили сцепление с дорогой. Именно так, кувыркаясь, и движутся к цели межпланетные станции. Никакого гордого движения новосой частью вперед.

Кувыркание движущегося комического аппарата — обычно не большая помеха выполнению экспериментов на его борту. Но только не в случае «Луны-3». Перед этой межпланетной станцией была поставлена задача сфотографировать невидимую с Земли сторону нашей небесной соседки. Для этого объектив фотоаппарата нужно жестко зафиксировать в определенном направлении. Сама же станция должна продолжать свой полет по заданной ей с Земли траектории. То есть требуется как раз то самое красивое движение из фильмов.

Перед коллективом ученых и инженеров, возглавляемым Борисом Викторовичем Раушенбахом, была поставлена задача управления ориентацией станции: получением нужного положения корпуса корабля относительно внешних ориентиров, в данном случае Луны. Благодаря их усилиям к середине пятидесятых годов прошлого столетия была разработана теория управления ориентацией космических аппаратов, в которой в четкой форме математических выражений описаны принципы управления положением корпуса аппарата в космическом пространстве, коррекции траектории его движения и гравитационных маневров, предложены инженерные решения этих непростых задач.

К 1958 году лаборатория Раушенбаха создала действующий прототип автономной системы ориентации, названный «Чайка». 5 мая 1959 года на исследовательском полигоне Тюратам (будущий Байконур) были проведены автономные испытания новой системы ориентации.

Вот как их описывает один из участников: «После этого для полной проверки «Чайки» будущий спутник поднимается краном на гибкой подвеске, раскачивается и закручивается вручную относительно трёх осей. Микродвигатели, к всеобщей радости, «фыркают», подтверждая, что при последних перепайках на борту адреса команд не перепутаны».

Что до испытания в боевых условиях, то его «Чайка» проходила на межпланетной космической станции-фотографе «Луна-3».

Система ориентации «Чайка». Анатомия и физиология

отокамер мчащейся во весь опор «Луны-3» за сотни тысяч километров от Земли?

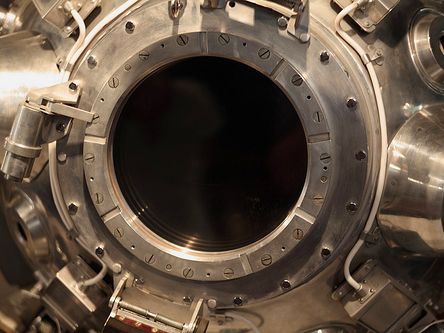

Автономная система ориентации «Чайка» имела в своем составе следующие, взаимодействующие между собой, компоненты: восемь сенсоров солнечного света — по четыре на днище станции (на рисунках обозначены «S») и вокруг объектива окна объективов фотокамер (на рисунках обозначены «В»), три гироскопических сенсора-стабилизатора (на рисунках обозначены «d»), непрерывно измеряющих угловую скорость «Луны-3» в трех плоскостях. Один серсор лунного света (на рисунках обозначен «m»), находившийся между объективами фотокамер, четыре реактивных микродвигателя (на рисунке обозначены «V1-V4»), крестообразно расположенные перпендикулярно центральной оси станции и две пары реактивных микродвигателей (на рисунке обозначены «V5» и «V6»), крестообразно расположенные по касательной к центральной оси станции.

Солнечные сенсоры «Чайки» вокруг фотоиллюминатора станции

Солнечные сенсоры и микродвигатели «Чайки» на днище станции

Информацию от сенсоров получал и обрабатывал электромеханический компьютер, логика работы единственной программы которого базировалась на уравнениях управления ориентацией, разработанных коллективом Раушенбаха. Этот же компьютер управлял моментами запуска и продолжительностью работы восьми реактивных микродвигателей. В качестве топлива в них использовался сжатый азот, хранящийся в специальном баке под давлением 150 атмосфер и подающийся в сопла через редуктор под давлением четыре атмосферы. Компьютер был связан с программно-временным устройством, в котором была заложена циклограмма всего полета «Луны-3».

Миссия «Луна-3»

7 октября 1959 года — спустя трое суток после успешного старта, станция «Луна-3» оказалась в заданной точке траектории ее движения на расстоянии 65200 километров от обратной стороны Луны. Местоположение станции для съемки было выбрано не случайно. Во-первых, она размещалась так, что Луна перед ней и Солнце позади неё находились примерно на одной прямой, а вот Земля, свет которой мог помешать системе ориентации, оказывалась далеко в стороне. Во-вторых, по условиям съемки, «Луна-3» должна была захватить в объективы небольшой участок видимой с Земли поверхности нашего спутника, чтобы у ученых появилась возможность выполнить топографическую привязку местности к известны ориентирам.

В процессе фотографирования система ориентации «Чайка» постоянно удерживала движущуюся станцию кормой к Солнцу

Корпус станции при подлете к точке съемки вращался вокруг ее центра масс с периодом 165 секунд. Эти измерения, выполненные гироскопическими сенсорами «d», позволили задействовать все восемь микродвигателей, практически остановив (погрешность 0,15 градуса в секунду) кувыркание станции по всем трем осям. Гироскопы при этом выполняли роль балансиров, демпфирующих в отсутствии трения действие двигателей ориентации. Этот маневр занял около десяти минут.

После остановки вращения в дело вступили солнечные сенсоры на днище «Луны-3» и вокруг ее объективов. Компьютер, начал подавать управление двигателям V1-V4 таким образом, чтобы максимизировать сигналы сенсоров «S» на днище, и одновременно минимизировать сигналы сенсоров «В» возле объективов. Этот маневр, длившийся около тридцати минут, развернул станцию объективом в сторону Луны, а днищем — к Солнцу.

Нужная ориентация корпуса была получена и постоянно корректировалась с учетом траектории движения центра масс станции. Точно нацелиться на Луну объективам фотоаппаратов позволила информация от сенсора, улавливавшего лунный. Максимизируя его сигналы, компьютер скорректировал положение люка, скрывающего фотоаппаратуру «Луны-3» с погрешностью в 0,5 градуса.

Кроме того, непосредственно перед съемкой «Чайка» придала станции кратковременное вращательное движение вдоль оси съемки, чтобы солнечные лучи равномерно прогрели ее корпус, и процессы химической обработки полученных снимков прошли без проблем.

«Луна-3». Начало эпохи управляемых полетов

Полученные «Луной-3» снимки обратной стороны Луны были не ахти какого качества. Это и понятно — сделанные на обычную фотопленку, они проявлялись прямо на борту станции, да и аппаратура их телепередачи методом бегущего луча (того самого, что применяется в современных сканерах) только начинала свое развитие. Но все это было не важно.

Полет «Луны-3» и выполненная ею на «пятерку» фотосессия земного спутника, во второй раз после запуска «Спутника-1» произвели эффект разорвавшейся бомбы. Шутка ли — в то время, как после ряда неудачных запусков микроспутников (Хрущев за маленький вес называл их «грейпфрутами») американского проекта «Авангард», 18 сентября 1959 года США успешно запускают двадцатитрёхкилограмовый «Vanguard-3» на высоту восемь тысяч километров, русские 4 октября того же года отправляют к Луне целую фотолабораторию «Луна-3» весом 287 килограммов. И не просто запускают, а успешно делают и передают снимки лунной поверхности.

Миссия «Луны-3» подстегнула настоящую космическую гонку двух супердержав. Именно она стала причиной увеличения ассигнований на развитие космических технологий и в США и в СССР. И именно благодаря ней в США появилось агентство NASA, а теория управления ориентацией космических аппаратов вышла на новый уровень развития.

Её первопроходец, система ориентации «Чайка» легла в основу множества систем управления межпланетными и пилотируемыми космическими кораблями. В лаборатории Раушенбаха в семидесятые годы были разработаны и усовершенствованы системы ориентации станций «Марс» и «Венера», системы коррекции орбиты спутников Земли, а также системы автоматического и ручного управления и стыковки пилотируемых космических аппаратов.

На смену электромеханическому компьютеру «Чайки» пришли бортовые цифровые ЭВМ серии «Салют». А для ориентации над не освещенной Солнцем стороной Земли, была придумана система ИКВ — инфракрасной вертикали, сенсоры которой использовали инфракрасное излучение нашей планеты.

Несмотря на всю автоматику систем ориентации космонавты до сих пор используют старую добрую навигацию по звездам с помощью секстанта

Вот что сказал о заслугах коллектива Раушенбаха в области управления ориентацией в космосе заместитель генерального директора НИИ Космического Приборостроения доктор технических наук Арнольд Селиванов: «Луна-3″ — первый космический аппарат, для которого была разработана система ориентации в космическом пространстве. До этого искусственные спутники летали вокруг Земли, кувыркаясь на заданной орбите. Математические расчеты Раушенбаха позволили нацелить спутник на обратную сторону Луны. Без этой победы дальнейшее освоение космоса напоминало бы запуск воздушного змея — интересно, красиво и абсолютно бесполезно».

Исторический момент фотографирования обратной стороны Луны станцией «Луна-3» можно пережить самостоятельно и от первого лица. Достаточно скачать и установить симулятор космических полетов «Orbiter 2010», распространяющийся по свободной лицензии, и загрузить в него миссию «Луна-3».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

.jpg)