Космос — наш: Юра, мы действительно исправились!

В этот день 55 лет назад, 12 апреля 1961 года, человек впервые полетел в космос. Этим человеком был советский космонавт Юрий Гагарин. Дату первого космического полета отмечают по всему миру — это праздник для всего человечества и общечеловеческое достояние. Но в России, все же — особенно. И гордятся Гагариным — тоже особенно сильно. Гордимся тем, что первыми в космосе побывали русские. И, разумеется, юбилей первого космического полета сегодня будут отмечать по всей стране. И повод для радости — не только «круглая дата».

Сегодня, более полувека спустя, Россия — по-прежнему лидер в мировой космической отрасли. Мы прошли через множество трудностей в девяностые — и даже позднее. Но сейчас — русские по-прежнему в космосе. И космос — по-прежнему наш. Сегодня в России — три действующий космодрома: «Плесецк», «Капустин яр» и «Свободный». И новый космодром «Восточный» — вскоре должен произвести первый запуск ракеты-носителя. У нас — первое место в мире по количеству космических запусков, почти половина от их общего числа. Россия — страна, без которой МКС был бы невозможен в принципе. Многие, включая США, летают в космос на российских двигателях. А мы сами — разрабатываем новый пилотируемый корабль и новые двигатели.

С тех пор, как Гагарин полетел в космос — Россия оттуда уходить не собирается. Так что сегодня у нас есть повод для гордости не только за прошлое, но и за настоящее, и за будущее. Президент России Владимир Путин встретит этот день на космодроме «Восточный» и поздравит по прямой связи тех, кто находится сейчас на борту Международной Космической Станции.

На самой МКС тоже будут отмечать знаменательную дату, и даже устроят праздничный обед. Недавно туда прибыл грузовой корабль «Прогресс», который привёз продукты, в том числе овощи и фрукты. Грузовые корабли прибываю на станцию нечасто, и это — редкая для космонавтов возможность получить не сублимированные, свежие продукты. Так что экипаж МКС ждет настоящий пир.

Тем временем по всей стране стартовала общероссийская акция «Подними голову!». Сегодня в небо будет запущено в общей сложности 10 тысяч шаров с портретом Юрий Гагарина. Это не случайная цифра: первый человек провел на орбите ровно 108 минут. Акцию поддержат Москве, Воронеже, Ярославле, Оренбурге, Кирове, Смоленске, Томске, Данкове, Новороссийске, Владимире. А первыми запустят в небо шары ученики гагаринской школы в Ярославском КПЦ им. В. В. Терешковой.

Московский метрополитен к Дню космонавтики в этом году запустил специальный «Космический поезд». Его можно увидеть на Таганско-Краснопресненской линии. Праздничный состав оформлен иллюстрациями звездного неба и портретом Юрия Гагарина на внешней обшивке, вместе с его знаменитыми словами перед полетом: «Поехали!».

Разумеется, участвует в праздновании и Московский планетарий. Он изготовил собственный штемпель и проведет памятное гашение ограниченной серии почтовых марок на открытии выставки «От сказки к были» в музее Урании. Марки будут наклеены на конверты с логотипом планетария, для их погашения используется специальным штемпелем. Всего будет выпущено 100 конвертов.

Отмечает и Калужский музей космонавтики — здесь открылась специальная выставка, посвященная Гагарину и первому космическому полету. И еще одно место, где встретили День космонавтики с особенным размехом — город Энгельс Самарской области, рядом с которым в 1961 году приземлился Гагарин. Торжественные мероприятия на месте приземления начались в 11 утра — и будут продолжаться до самого вечера. Участников ждет красивое авиашоу.

Жители некоторых городов уже «передают приветы в космос». Так в Псковской области на льду озера Велье создан портрет Юрия Гагарина размером 500 на 500 метров, в космическом шлеме с надписью «СССР», в котором он совершил свой полет.

В Самаре — добровольцы выстроились на площади имени Куйбышева в огромные надписи «САМАРА 55 КОСМОС», «РОССИЯ 2016 КОСМОС», «САМАРА 2018 ФУТБОЛ». Как раз в этот момент над городом пролетел российский спутник «Ресурс-П», который сделал космическую съемку флэшмоба.

Напомним — раньше, после разрушительных 90-ых в соцсетях был крайне популярен демотиватор с фотографией бюста Гагарина и надписью на нем краской «Прости, Юра! Мы все [пролюбили]. «. Теперь же россияне с удовольствием публикуют фотографии граффити из Москвы — на котором нарисованы «Вежливый человек» с котом, российский Крым, «Суперджет», арктическая платформа, и т.п. и подписью «Юра! Мы исправились!».

Отмечают все — и города-милионники, и самые маленькие населенные пункты. И дети, и взрослые. День космонавтики никогда не был в нашей стране «официальным выходным», зато всегда был по-настоящему любимым и по-настоящему общенародным праздником, наряду с Днем победы. В России нет, пожалуй, ни одного человека, который не знал бы, какое событие произошло на Земле 12 апреля 1961 года, не помнил бы фразы «Поехали!», не слышал о Гагарине. Потому что космос — наш. Вот уже 55 лет.

Встройте «Политонлайн» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Добавьте Политонлайн в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках.

Источник

Космос по-прежнему наш

65 лет назад, 24 июля 1950 года, с ныне всем известного мыса Канаверал впервые был произведен запуск американской баллистической ракеты Bumper-8. Точнее сказать, двухступенчатого гибрида, состоящего из базовой немецкой ракеты Фау-2, и американской WAC Corporal. Тогда наши заокеанские «партнеры» пытались добиться превосходства над СССР не только в ядерной, но и в ракетно-космической области. Однако попытки оказались тщетными.

Именно после этого западные СМИ стали муссировать легенду, будто бы Советский Союз добился успехов в своих ракетных проектах исключительно благодаря немецким технологиям и ученым, вывезенным из поверженной Германии. Как же все обстояло на самом деле?

Начнем с того, что СССР и Германия занялись ракетными исследованиями, в том числе с учетом прикладного применения (прежде всего в военных целях) задолго до Соединенных Штатов, Великобритании и их союзников. В 1932 году в Куммерсдорфе под Берлином создали экспериментальную станцию для ракет на жидком топливе. Немцы были вынуждены сосредоточиться именно на жидкостных ракетах, поскольку по Версальскому договору им запрещалось вести разработки твердотопливных снарядов. Советский Союз ответил более фундаментальным проектом. В 1933 году возник первый в мире реактивный научно-исследовательский институт РНИИ. Под одной крышей оказались лучшие теоретики и инженеры различных школ и направлений ракетостроения: Победоносцев, Тихонравов, будущие академики Королев, Глушко, Раушенбах и многие другие. Именно этот момент и то, что в стенах и на полигонах РНИИ с первой половины тридцатых проводилась широкая программа исследований по разработке баллистических и крылатых ракет с различными типами двигателей, как правило, выпадает из западных комментариев и «научных» статей о советском ракетостроении.

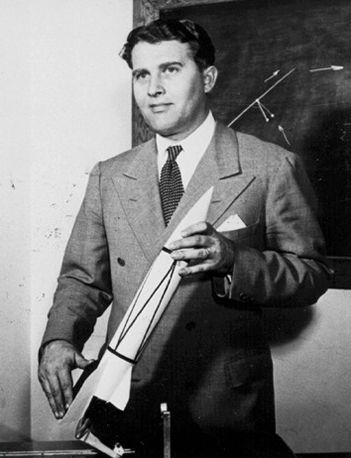

Пришедшие в 1933-м к власти в Германии нацисты милитаризируют практически все научные исследования и разработки, включая ракетостроение. Его восходящей звездой становится истинный ариец, сын барона, член НСДАП, а в последующем и СС, Вернер фон Браун. Основной предмет его изысканий — большие, дальнобойные, жидкостные баллистические ракеты. СССР снова вынужден был отвечать. После долгих дебатов и прений принимается стратегически важное решение — в условиях надвигающейся войны заморозить все исследования и практические работы по ракетам дальнего действия, сосредоточившись на твердотопливных неуправляемых реактивных снарядах для сухопутных войск и авиации. Жизнь показала, что это было единственно верное решение. Советские реактивные минометы, знаменитые «Катюши» и их младший брат «Лука» (М-30), оказались неожиданным, сравнительно дешевым, массовым и крайне эффективным оружием.

Немцы же в тот решающий момент сделали основную ставку на сложные дорогостоящие и несовершенные брауновские баллистические гиганты. К примеру, та же Фау-2 состояла из более чем 30 000 отдельных деталей, а длина проводов электрического оборудования превышала 35 км. В СССР пристально следили за работой фон Брауна. Его ракеты были не точны, почти каждая вторая терпела аварию, но они достигали больших высот, дальности полета и скоростей, что не могло не тревожить советское руководство. В феврале 1944 года ракетно-реактивная тематика интенсифицируется. А после того как в сентябре 44-го немцы начали бомбардировки Лондона ракетами Фау-2, пристальное внимание на этот вид вооружений обратили и американцы (программа Hermes). Англичане собирали обломки Фау и отправляли их союзникам.

В конце войны фон Браун вместе с членами своей команды, чертежами, планами и тестовыми прототипами новейших разработок бежал к американцам. Кроме того, с подземного завода Миттельверк в Тюрингии американцы успели вывезти более ста ракет Фау-2 вместе с документацией еще до того, как этот регион был «отписан» СССР. Так что сливки как раз достались не нам, а американским «партнерам». Мало того, по программе «Скрепка» были вывезены в США и сотни особо ценных немецких ученых, принявших активное участие не только в ракетном и ядерном, но и в десятках других важнейших стратегических проектов. Это к вопросу о том, кто у кого украл. Практически все заделы, все основные опорные конструкции американской космической программы были созданы Вернером фон Брауном и его соратниками. После его смерти в 1977 году происходит постепенный отказ от созданных с его участием «Аполлонов» в пользу челноков Space Shuttle. Однако в рамках этой программы достичь прорывов, равных по значимости высадке астронавтов на Луне, не удалось.

Мы же всегда шли своим путем, проложенным Королевым, Глушко и другими конструкторами. Не случайно после триумфального полета Юрия Гагарина президент США Кеннеди сказал: «Начало достижениям в космосе было положено Советским Союзом благодаря имеющимся у него мощным ракетным двигателям». Еще один очень показательный факт: для своей ракеты Atlas американцы заказали разработку двигателя российскому НПО «Энергомаш» имени академика Глушко. По выданному техническому заданию был создан ракетный двигатель РД-180, на котором американцы совершили в прошлом году пятидесятый непилотируемый полет — все пуски, кстати, были безаварийными.

Использование российской техники не ограничивается двигателями. Американцы летают и по крайней мере до 2017 года будут летать к МКС на наших ракетах. А 20 июля НАСА отказалось комментировать сообщения о том, что обсуждает с Роскосмосом возможность пролонгации соглашения о доставке американских астронавтов на МКС с помощью российских «Союзов». Так что космодром на мысе Канаверал еще долго останется без большой работы. А разговоры о наших якобы заимствованиях можно вести с кем угодно, но только не со специалистами, знающими реальное положение дел.

Источник

Космические отели, высадка на Марсе и жизнь на альфе Центавра: каким будет космос через 60 лет

Один из самых известных футуристов — Рэй Курцвейл — предсказал к 2045 году технологическую сингулярность. Искусственный интеллект станет быстрее человека и будет развивать технологии с такой скоростью, что мы не сможем в них разобраться. Что касается ситуации в космонавтике, тут все проще. Уже сейчас можно попытаться дать прогноз на ближайшие 60 лет. Будем смотреть, каких пределов достигнем по максимуму. Потому что минимум мы имеем сегодня: войны, пандемии и человечество, застрявшее на орбите.

Как писатели-фантасты поспешили с космическим оптимизмом

Когда Юрий Гагарин полетел в космос, человечество уже сфотографировало обратную сторону Луны и даже отправило первые аппараты на Венеру и Марс (пока еще неудачно). В 1962 году президент США Джон Кеннеди поставил цель высадить астронавтов на Луну до конца десятилетия. А в СССР под руководством Сергея Королева проектировали корабль для пилотируемой экспедиции на Марс. Фантасты и вовсе послали космонавтов на все планеты Солнечной системы и даже за ее пределы, а корабли в их книгах перемещались с помощью фотонного двигателя на антивеществе.

Действительность оказалась сложнее и скучнее оптимистических планов. Человек после шести полетов к Луне так и не выбрался за пределы земной орбиты, хотя беспилотные космические станции улетели за орбиту Плутона и даже забирались в межзвездное пространство.

Чтобы вырваться за земную орбиту, нужна мегаракета

В конце XIX века калужский ученый-любитель Константин Циолковский вывел формулу для движения тела с переменной массой. Чтобы ракета могла двигаться быстрее, нужно было либо увеличить скорость истечения газов, либо увеличить долю топлива в общей массе ракеты. Но если первое изменить почти невозможно — скорость истечения газов зависит от топливной пары и практически фиксированная, то второе очень затратно. Масса топлива в ракетах составляет около 90% от общего веса, увеличивать ее просто некуда — нужны еще баки, чтобы залить в них топливо и окислитель, жилой модуль для космонавтов, корпус ракеты, наконец.

Например, американцам, чтобы слетать на Луну, пришлось создать ракету «Сатурн-5», масса которой была почти 3 тысячи тонн и высота — более 100 метров. Лунная программа обошлась США в $125 млрд по современному курсу. И если до Луны лететь три дня, то полет на Марс займет месяцев семь, — соответственно, увеличились бы и расходы. Стимул тратить такие деньги у США пропал, когда СССР не смог выполнить свою лунную программу.

Формула Циолковского с тех пор не изменилась, затраты на космос в таких масштабах уже не окупают политические и научные преимущества, получаемые в таких экспедициях. Зато появились новые технологии. Многие из них касаются усовершенствования систем управления, но есть и новые материалы, более мощные двигатели, а у SpaceX еще и возвращаемая первая ступень, благодаря которой снижаются затраты на миссии.

Лунные и марсианские надежды

Применение новых технологий и активное сотрудничество NASA с частными компаниями в разы снизило стоимость проектов. До 2030 года мы снова сможем увидеть человека на самой Луне и на ее орбите. Первоначально пилотируемые миссии планировались уже на ближайшие годы, но, скорее всего, немного сдвинутся. Если NASA и SpaceX затянут с посещением Луны, их могут опередить китайцы или «Роскосмос». Китай тратит на космос значительные ресурсы и может создать необходимые технологии за следующие десять лет. Россия уже имеет, пожалуй, лучшие ракетные двигатели в мире и продолжает их совершенствовать. К тому же наши страны недавно заключили меморандум о создании Лунной станции. Объединившись, они могут приблизить и высадку на Луну.

Пока Луна не представляет коммерческой ценности, но если возвращение к 2030 году удастся, то ее плотное изучение потребует постоянных лунных баз. А обнаруженные вода и полезные ископаемые, возможно, сделают выгодным коммерческое производство на Луне к 2081 году. Интересно, будет ли их видно с Земли?

Марс — более сложная цель. Но и при современных технологиях мы уже способны построить достаточно большие и мощные ракеты, чтобы обеспечить полет и возвращение людей на него. Расчеты показывают, что топливо, кислород и некоторые другие необходимые вещества можно будет добыть на Марсе, а значит, не придется их везти с Земли. По самым оптимистичным подсчетам — конечно, их сделал фанат Красной планеты Илон Маск, — астронавты смогут высадиться на Марс в 2028 году. Думаю, что более реальна высадка к 2040 году — все-таки сначала надо отработать все элементы пилотируемой миссии на Луне.

Не уверен, что действительно можно рассчитывать на создание колонии на Марсе, но если удастся, например, обнаружить на Красной планете жизнь или следы ее присутствия в прошлом, то планете будет обеспечен интерес и регулярные миссии, как пилотируемые, так и автоматические.

Увы, для человека это все. Высадка на Венеру практически невозможна — слишком тяжелым будет посадочный модуль для космонавтов, чтобы выдержать давление 90 атмосфер и температуру 470 градусов на поверхности соседней планеты. Да и передвигаться в таких условиях тяжело. Можно помечтать о высадке сразу в дирижабле в слои атмосферы с более привычными давлением и температурой, однако схема выглядит сложной и, главное, цель непонятна. На Луне и Марсе человек сможет использовать свои преимущества перед роботами, чтобы выполнять исследования или даже работать. На Венере слишком сложные условия, чтобы найти достойную цель для отправки туда человека.

Роботы в поисках жизни

Одним из самых чудесных открытий для человека было бы найти братьев по разуму, иные цивилизации. Желательно те, которые мы сможем понять и с которыми сможем общаться. Пока не обнаружено надежных признаков их существования, но за прошедшие 60 лет наши устройства стали в миллиард раз чувствительнее. Можно надеяться, что в следующие 60 лет они продолжат свой прогресс и мы сможем еще внимательнее слушать Вселенную.

Пока мы стараемся найти жизнь в Солнечной системе. Текущий интерес к Марсу (его изучает больше аппаратов, чем все остальные тела Солнечной системы, кроме Земли) связан с тем, что на нем в прошлом были подходящие условия для жизни. Даже если эта жизнь вымерла, когда улетучилась с атмосферы Красной планеты, хотелось бы узнать, какой она была. Хорошие шансы найти жизнь и на спутниках Юпитера и Сатурна — Европе и Энцеладе. По современным данным, под их ледяной оболочкой находится водяной океан — тепла от недр достаточно, чтобы он не замерзал. Вполне подходящие условия, чтобы зародилась жизнь, пусть и простейшая.

Миссия Europa Clipper к Европе подтверждена, но год запуска пока не определили. Оптимистичный сценарий — это 2025 год, еще лет шесть уйдет на преодоление расстояния от Земли до спутника Юпитера. Уже в начале 2030-х мы можем узнать, существует ли там жизнь. Позднее отправят космический аппарат и для изучения Энцелада. Параллельно «Роскосмос» планирует к 2029 году запустить миссию на Венеру. Одной из ее задач также будет поиск признаков текущей или существовавшей ранее жизни. Возможно, этим поискам помогут и другие страны. Если в Солнечной системе есть или была жизнь за пределами Земли, то уже к 2040 году мы будем знать об этом.

Как мы будем искать следы жизни в альфа Центавре

Пока мы не можем отправиться искать жизнь за пределы Солнечной системы, но уже начали разведку: с помощью телескопов обнаружено около 5 тысяч экзопланет. Процесс их открытия ускоряется: запущенный в 2018 году телескоп TESS открывает их пачками, а наземные обсерватории помогают их подтвердить. Чем больше планет, тем больше шанс, что на какой-то из них будет жизнь. Для этого надо изучить и классифицировать экзопланеты, подобрав потенциально обитаемые миры.

Практически все экзопланеты открыты за последние 20 лет, и темп их обнаружения ускоряется. А телескоп имени Джеймса Уэбба потенциально нам позволит проанализировать атмосферу экзопланет, находящихся в многих световых годах от нас, чтобы найти биомаркеры — вещества, которые обычно порождают живые существа: кислород, метан, фосфин и другие. Его ввод в строй ожидался в 2007 году и с тех пор постоянно переносится, но он может начать работать в ближайшие годы.

Конечно, даже обнаружение планеты с живыми существами не гарантирует, что на ней разовьется разумная жизнь. Но и просто найти бактерии вне Земли будет большим открытием. Это позволит изучить принципы, по которым мы сможем предсказать, в каких условиях стоит искать жизнь, и сузить круг планет, на которых будем искать мыслящих существ.

В NASA уже готовят следующий совершенно фантастический шаг — попытаются разглядеть поверхность далеких экзопланет, очертания их континентов и свечения на поверхности (возможно, будет видно крупные города!). Миссия российского ученого Вячеслава Турышева с использованием солнечной гравитационной линзы прошла уже третью стадию отбора в конкурсе визионерских проектов. Это значит, что велика вероятность ее реализации. Идея в отправке телескопа в ту точку, где Солнце соберет лучи от выбранной планеты. Сначала с помощью таких инструментов, как TESS, телескоп Джеймса Уэбба и другие, выберут планеты, на которых с высокой вероятностью есть жизнь. После чего в противоположную от планеты сторону отправят телескоп, который в фокусе (области, где Солнце, как линза, соберет свет от этой планеты) рассмотрит ее увеличенное изображение. Вячеслав Турышев считает, что проект уже можно осуществить при нынешних технологиях, но потребуется развить их, выжать из них максимум. Подготовка может занять лет десять, еще 20−25 лет ракете понадобится, чтобы долететь до фокуса солнечного гравитационного телескопа. Значит где-то к 2060 году мы сможем увидеть поверхность далеких экзопланет.

Еще один амбициозный проект Breakthrough Starshot инициировал технологический инвестор Юрий Мильнер. Предлагается создать рой из небольших зондов и разогнать их до околосветовой скорости с помощью сверхмощных лазеров. Они могли бы примерно за 20 лет достичь соседней звездной системы и передать изображение планеты, которая может вращаться вокруг одного из трех светил звездной системы альфа Центавра. Этот проект требует решения множества технических проблем: нет достаточно мощных лазеров, не создан материал парусов, которые не сгорят под их светом, нет достаточно мощных чипов, чтобы передать сигнал на расстояние четырех световых лет, и антенн, способных его уловить.

Космический отель, космический лифт и огромная линза на земной орбите

Как ни странно, но самые заметные изменения могут произойти на орбите Земли. Кажется сегодня уже трудно удивить кого-то очередной съемкой Земли со спутников или запуском корабля на МКС, даже туристы на орбитальную станцию «Мир» летали.

Но что если на орбите откроют целый отель для космических туристов? Все-таки на МКС не так много места, а платить по $30−40 млн за билет покупатели будут с большим удовольствием, если у них будут просторные комнаты и большие иллюминаторы. Компания Voyager обещает начать строить его уже в 2025 году. Планы кажутся несколько оптимистичными, но опыт безопасного путешествия на орбиту и обратно у нас уже есть. Если приключение будет достаточно интересным, то появление отеля — просто вопрос времени.

Многие спутники работают на гелиосинхронной орбите, которая позволяет им никогда не заходить в тень Земли и постоянно вырабатывать электричество для своих бортовых схем. У Китая есть планы построить на орбите целую солнечную электростанцию к 2035 году. Ей не помешают работать ни ночь, ни пыль, ни снег. Однако выработанную энергию надо будет передавать на Землю, и тут еще предстоит поработать. Либо это будет сделано по лазерному лучу, но надо поработать над его мощностью и не спалить случайно какой-нибудь город. Либо пустить на Землю провод. А от этой идеи один шаг до создания космического лифта.

Космический лифт — давняя инженерная идея. У нас уже есть геостационарные спутники — высота их орбиты подобрана так, чтобы они вращались строго над определенной точкой Земли. Опустим с них трос и будем передавать на орбиту грузы, не тратя тысячи тонн горючего. Однако ни сталь, ни другие существующие вещества не позволят сделать такой длинный трос, способный выдержать собственный вес. В ближайшем будущем изделия на основе графена или других метаматериалов вполне могут обеспечить нужную прочность. Тогда будет проще закидывать на орбиту научные аппараты или ту же солнечную станцию.

Светодиодные лампочки сэкономили энергии уже на миллиарды долларов, однако можно еще удешевить свет. Например, запускать на орбиту зеркала, которые будут отражать лучи Солнца. У такого подхода свои сложности — большая площадь зеркала будет испытывать трение об атмосферу, которая очень сильно разрежена, но отнюдь не заканчивается на 100 километрах. Надо еще научиться, с одной стороны, точно фокусировать «зайчик» от зеркала на выбранном месте, а с другой — постараться не превратить его в гигантскую линзу, которая выжжет все под собой.

Мы уже можем увидеть на небе вереницы спутников связи Starlink. Если опыт компании Илона Маска окажется удачным, то многие компании смогут реализовать свои проекты с тысячами аппаратов связи на орбите. Тогда у нас будет и хорошая связь в любой точке Земли, и недорогая энергия. Но вот чистым звездным небом уже можно будет полюбоваться только из отеля, расположенного на высокой орбите.

Спустя 120 лет со дня полета Гагарина

За 20−40 лет можно успеть реализовать практически все задачи, которые касаются исследования Солнечной системы. Человек вернется на Луну, видимо, высадится на Марс и, возможно, найдет способ спуститься в атмосферу Венеры. Это все займет два-три года. А вот добраться до пояса астероидов и дальше за это время не получится. Пусть эти пространства могут быть интересны и не только ученым. Мы писали, что такие небесные тела, как Психея, могут содержать миллионы тонн драгоценных металлов, которые пригодились бы для растущих потребностей Земли. Правда, лететь очень долго, и в лучшем случае полеты будут в рамках автоматических миссий.

А может, не зря упомянутый в начале Рэй Курцвейл прогнозирует технологическую сингулярность? Пусть нас заменят роботы. На самом деле, больше чем на 20 лет очень трудно прогнозировать: например, в 1990-е планировали через 20 лет запустить термоядерный реактор (энергия почти даром и почти отсутствие радиации при поломке) и полностью секвенировать геном человека. Сейчас полноценный термоядерный реактор мы по-прежнему планируем запустить через 20 лет, а вот секвенирование генома провели ударными темпами в начале XXI века — сложно было учесть все факторы.

Для космоса одно из главный ограничений — время полета. Чтобы лететь быстрее, нужны новые двигатели. В проекте Вячеслава Турышева предлагается разгоняться, используя солнечный парус. При должных параметрах он позволит в разы сократить время путешествия.

Более сложный, но все еще возможный вариант — различные типы ядерных двигателей. Они разогревают топливо или ионизируют и ускоряют его электрическим полем и выбрасывают со скоростями, в разы превышающими таковые для существующих ракет. Помните о формуле Циолковского? Быстрее истечение газов, выше скорость ракеты!

А может быть, в будущем мы научимся создавать и применять антивещество в больших объемах для фотонных звездолетов за вменяемые деньги. Или нам удастся придумать новые принципы передвижения, не нарушая постулатов Общей теории относительности Эйнштейна, но обходя запрет на максимум в скорость света, проделывая кротовые норы в пространстве или находя короткие ходы через другие измерения.

Надеюсь, космос не ждет новая зима, как в 80-х годах XX века. И, учитывая развитие медицины, мы с вами вполне можем дожить до 120-летия со дня полета Гагарина, чтобы оценить точность этого прогноза.

Источник