Кто первым сказал, что Земля вращается вокруг Солнца?

Еще древнегреческий астроном Аристарх Самосский, живший в 3 веке до н. э., пришел к выводу, что Земля вращается вокруг своей оси и движется вокруг Солнца. Более того, он предположил, что все планеты также обращаются вокруг Солнца (гелиоцентрическая система мира, от греч. Helium — солнечный).

К сожалению, труды Аристарха на тему гелиоцентрической модели мира не сохранились (единственное его сочинение, которое дошло до нас — «О величинах и расстояниях Солнца и Луны»). О гелиоцентрической теории Аристарха мы знаем лишь из упоминаний в трудах других знаменитых ученых той эпохи: Аэция, Плутарха, Секста Эмпирика и Архимеда. Плутарх в своём сочинении «О лике видимом на диске Луны» пишет, что Аристарх Самосский «пытался объяснять небесные явления предположением, что небо неподвижно, а земля движется по наклонной окружности, вращаясь вместе с тем вокруг своей оси». А Архимед писал в своём сочинении «Исчисление песчинок» («Псаммит»): «Аристарх Самосский в своих „Предположениях“… полагает, что неподвижные звёзды и Солнце не меняют своего места в пространстве, что Земля движется по окружности вокруг Солнца, находящегося в её центре, и что центр сферы неподвижных звёзд совпадает с центром Солнца». Благодаря Архимеду, мы знаем еще об одном важнейшем выводе Аристарха: «размер этой сферы [сферы неподвижных звёзд] таков, что окружность, описываемая, по его предположению, Землёй, находится к расстоянию неподвижных звёзд в таком же отношении, в каком центр шара находится к его поверхности». Таким образом, Аристарх сделал вывод об огромной удалённости звёзд; что небо не сфера, а целая Вселенная практически бесконечных размеров.

Мы не знаем, какие умозаключения привели Аристарха к гелиоцентрической системе мира. Не знаем мы и того, почему его идеи не получили распространения в Древней Греции. Возможно, причина в том, что Аристарх не представил убедительных доказательств своей теории. Во всяком случае, есть свидетельства того, что гелиоцентрическая картина мира в те времена считалась кощунственной, и философы, придерживающиеся ее, могли подвергаться преследованиям.

Спустя 1800 лет Николай Коперник отдал должное трудам своего предшественника в разработке гелиоцентрической модели мира: в своём эпохальном сочинении «Об обращениях небесных сфер» он упомянул Аристарха как сторонника «подвижности Земли». Однако, когда в 1514-м книга была напечатана, все упоминания о дальновидном греке были тщательно вычищены из текста. Возможно, издатель просто побоялся, что они могут подорвать претензии книги на оригинальность.

Первенство Аристарха в создании гелиоцентрической системы признавали великие астрономы Галилей и Кеплер.

Источник

И все-таки она вертится! — кто сказал знаменитую фразу

Зачастую, используя цитаты, мы забываем о людях, которым эти слова принадлежат. А между тем, у каждой фразы, ставшей крылатым выражением, есть не только автор, но и история ее возникновения. Кто сказал «И все-таки она вертится?». Эта фраза также имеют свою историю и своего автора, хотя большинство из нас об этом не знает.

Крылатая фраза «И все-таки она вертится» — о чем речь?

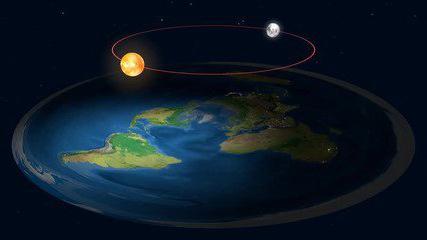

Со времен древней Греции единственно правильной моделью мироздания была геоцентрическая модель. Проще говоря, Земля являлась центром вселенной, а Солнце, луна, звезды и другие небесные тела вращались вокруг нее. Считалось, что Землю от падения удерживает некая опора — кто-то из древних ученых предполагал, что наша планета покоится на трех огромных слонах, которые в свою очередь стоят на гигантской черепахе, кто-то считал, что такой опорой является мировой океан или сжатый воздух. В любом случае, независимо от типа опоры и формы Земли, именно эта теория принималась католической церковью, как соответствующая Священному Писанию.

В период первой научной революции, происходившей в эпоху Возрождения, широкое распространение получила гелиоцентрическая теория мироздания, согласно которой, в центре вселенной находится Солнце, а все остальные объекты вращаются вокруг него. Строго говоря, гелиоцентрическая модель появилась гораздо раньше — о таком порядке движения небесных тел высказывались еще античные мыслители.

Откуда пошло это изречение?

В средние века католическая церковь рьяно контролировала все научные труды и гипотезы, и ученые, высказывавшие мысли, отличные от церковных представлений о мироздании, подвергались гонениям. Когда астрономы начали говорить о том, что Земля не является центром вселенной, а всего лишь вращается вокруг Солнца, священнослужители не приняли новую версию структуры вселенной.

Согласно распространенной легенде, ученый, утверждавший, что центром вселенной является Солнце, а все остальные небесные тела (и Земля в том числе) вращаются вокруг него, был приговорен святой инквизицией к сожжению на костре за еретические взгляды. И перед исполнением приговора он топнул ногой о помост и сказал: «И все-таки она вертится!». Кто на самом деле является ученым в этой легенде? Таинственным образом в ней смешались сразу три великих личности того времени — Галилео Галилей, Николай Коперник и Джордано Бруно.

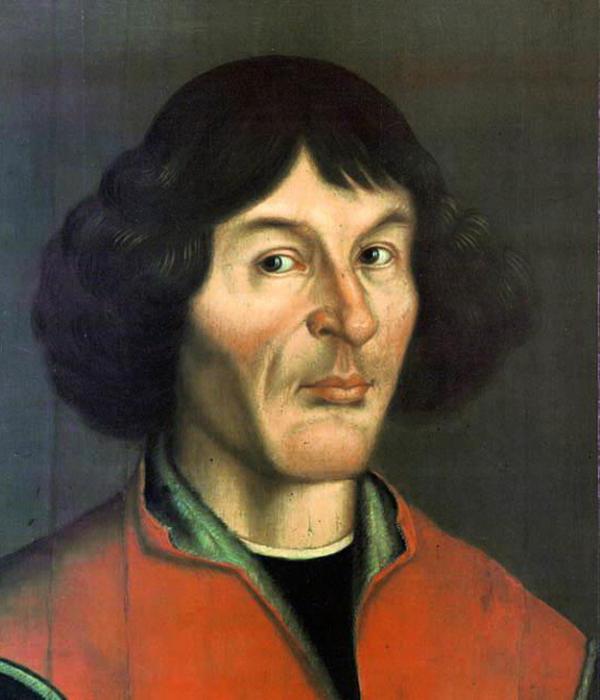

Николай Коперник

Николай Коперник — польский астроном, который положил начало новым взглядам на строение и порядок движения тел во вселенной. Именно он считается автором гелиоцентрической системы мира, ставшей одним из толчков к научной революции эпохи Возрождения. И хотя Коперник был тем ученым, который способствовал широкому распространению нового видения мироздания, при жизни гонениям церкви он не подвергался, и умер в своей постели от тяжелой болезни в возрасте 70 лет. Более того, сам ученый был священнослужителем. И только в 1616 году, спустя 73 года, католическая церковь издала официальный запрет на защиту и поддержку гелиоцентрической теории Коперника. Основанием такого запрета было решение инквизиции о том, что взгляды Коперника противоречат Священному Писанию и ошибочны в вере.

Таким образом, Николай Коперник не мог быть автором знаменитого изречения — при жизни его не судили за еретические теории.

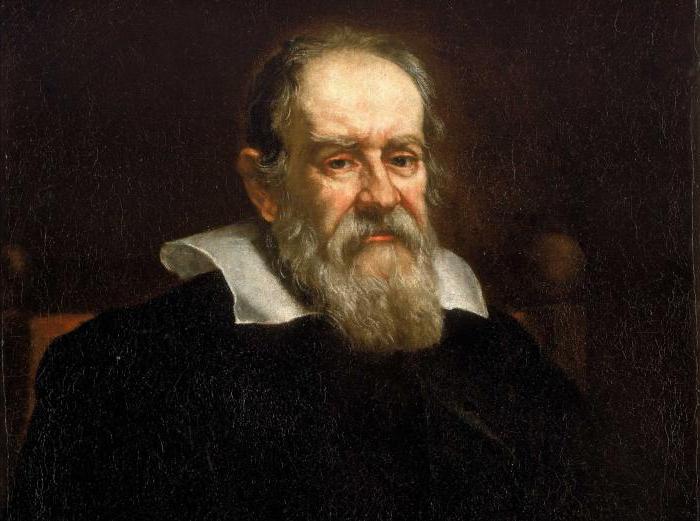

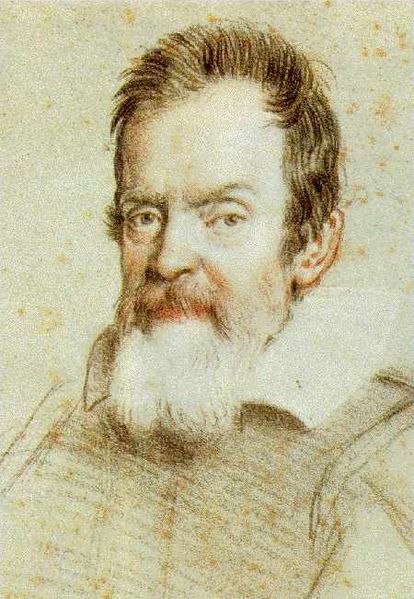

Галилео Галилей

Галилео Галилей — итальянский физик, который являлся активным сторонником гелиоцентрической теории Коперника. Действительно, в итоге поддержка этих идей привела Галилео к инквизиционному процессу, в результате которого он был вынужден покаяться и отречься от гелиоцентрической системы мироздания. Однако он был приговорен к пожизненному заключению, которое впоследствии было заменено домашним арестом и постоянным надзором святой инквизиции.

Этот судебный процесс стал символом противостояния науки и церкви, но вопреки распространенному мнению, нет никаких подтверждений, что именно Галилео Галилей «А все-таки она вертится» сказал и был автором этих слов. Даже в биографии великого физика, написанной его учеником и последователем, нет ни одного упоминания об этом крылатом выражении.

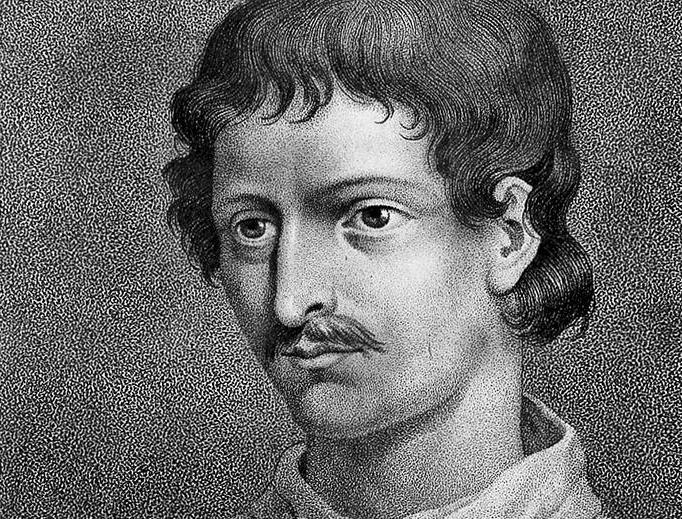

Джордано Бруно

Джордано Бруно — единственный из трех ученых, которого сожгли на костре, хотя произошло это в 1600 году — на 16 лет раньше появления запрета гелиоцентрической теории. Более того, ученого признали еретиком по совершенно другим причинам. Несмотря на сан священнослужителя, Бруно придерживался идей, о том, например, что Христос был магом. Именно по этой причине Джордано Бруно сначала был заключен под стражу, а спустя несколько лет, так и не признав свои убеждения ошибочными, был отлучен от церкви как непреклонный еретик и приговорен к сожжению. В сохранившихся до нашего времени сведениях о суде над Бруно указано, что в приговоре вообще не упоминается наука.

Таким образом, Джордано Бруно не только не имеет никакого отношения к знаменитому выражению, он был осужден за мысли, не имеющие ничего общего ни с теорией Коперника, ни с наукой в целом. Поэтому часть легенды о церкви, борющейся с неугодными учеными с помощью таких радикальных методов, тоже является вымыслом.

Кто сказал «И все-таки она вертится!»?

К чему мы пришли? Кому же на самом деле принадлежат эти знаменитые слова, если Галилей не кричал «А все-таки она вертится»? Считается, что эта фраза начала приписываться Галилею вскоре после его смерти. На самом деле, испанский художник Мурильо является тем, кто сказал «И все-таки она вертится». Точнее даже не сказал, а нарисовал. В 1646 году один из его учеников написал портрет Галилея, на котором ученый изображен в темнице. И лишь спустя почти 2,5 века искусствоведы обнаружили за широкой рамой сокрытую часть картины. На фрагменте под рамой были изображены эскизы планет, вращающихся вокруг Солнца, а также фраза, ставшая знаменитой на весь мир и сохранившаяся сквозь века: «Eppus si muove!».

Источник

Кто первым сказал, что Земля вращается вокруг Солнца

Коперник, Николай

он пришёл к выводу, что не земля, а солнце должно быть неподвижным центром вселенной, исходя из этого предположения, Коперник весьма просто объяснил всю кажущуюся запутанность движений планет, но, не зная ещё истинных путей планет и считая их окружностями, он был ещё вынужден сохранить эпициклы и деференты древних для объяснения неравномерности движений

«. Ведь каждый день пред нами солнце ходит,

Однако ж прав упрямый Галилей. »

А. С. Пушкин

Считается, что до Коперника Земля не вращалась вокруг Солнца. Противоречило это всем рассуждениям здравомыслящего человека. Хотя некоторые древние греки уже догадывались о гелиоцентрической системе мира.

По мере развития научных знаний две тысячи лет назад была создана так называемая птолемеева система мира. Это была система, в центре которой находилась Земля. Такая система называлась геоцентрической. Вокруг Земли вращались эфирные сферы. Такие как сферы Луны, Меркурия, звезд и др. Позднее, по мере разрушения научного знания, в средние века была создана упрощенная система мира, основанная на взглядах Аристотеля. Сферы, вращавшиеся вокруг земли, стали хрустальными, так было понятнее.

При этом Земля не считалась планетой, а являлась центром системы мира. Как мы помним, была она плоской и покоилась на разных животных. И только к 15 веку была реализована концепция шарообразной поверхности Земли, доказанная великими мореплавателями. Хотя сферы, вращавшиеся вокруг нашего «дома» могли уже и древних греков натолкнуть на подобные идеи.

Для осуществления расчетов видимого движения планет была разработана теория эпициклов. В окончательном виде она была сформулирована Клавдием Птолемеем. Согласно этой теории, планеты вращались по окружностям, а центры этих окружностей, в свою очередь, вращались по большим окружностям вокруг Земли. Картина получалась довольно сложная, но достаточная для предсказания видимого движения планет.

Когда Коперник развивал свою теорию движения планет вокруг Солнца (гелиоцентрическая система мира) , он использовал в своих математических расчетах именно теорию эпициклов. Не было тогда другой. Таким образом, получается, что совершенно различные картины мира используют одинаковый подход в расчетах. Из школьных учебников физики (а астрономия — это в том числе и физика) мы вспомним, что движение всегда относительно. И совершенно не важно, проносятся ли дома и светофоры мимо водителя движущейся машины, или машины мимо стоящего пешехода.

В дальнейшем известный астролог и математик Иоганн Кеплер открыл законы (названные позднее его именем) движения планет по эллипсам, которые, так или иначе, используются и сегодня. До середины двадцатого века теории движения использовались для определения все того же видимого движения планет по небесной сфере. И не более того. И только в середине двадцатого века появилась реальная потребность вычисления движения собственно космических тел, в том числе и искусственных.

Источник

Почему Галилей не говорил «И все‑таки она вертится»?

Со школьной скамьи мы знаем, что Галилео Галилей доказал вращение Земли вокруг Солнца, был принужден инквизицией отречься от этой идеи, однако в конце суда упрямо произнес: «И все‑таки она вертится!» Arzamas объясняет, почему у этой легенды нет никаких фактических доказательств

Тосканский мыслитель и ученый Галилео Галилей (1564–1642) вошел в историю как мученик науки (как и Джордано Бруно). По легенде, после изнурительного суда, пыток и томления в ватиканских казематах инквизиция вынудила его отказаться от гелиоцентризма, которому он нашел доказательства, наблюдая звездное небо в изобретенный им телескоп. Прочитав на коленях текст отречения, семидесятилетний старик якобы прошептал: «Eppur si muove!» («И она вертится!») — имея в виду, что наша планета все же вращается вокруг Солнца и, таким образом, не является центром мироздания. Эта фраза стала символом непреклонности науки перед религией, ученого перед священником — «Я извиняюсь, но в глубине ничуть не изменяюсь» эпохи барокко.

На самом деле непосредственно о физике и астрономии на этом процессе не спорили: защищать коперниковcкую теорию Галилею было запрещено еще семнадцатью годами раньше, в Риме же он лишь пытался доказать, что ему не возбранялось обсуждать это еретическое учение. Пыткой Галилею, скорее всего, угрожали — но большинство исследователей считают, что до физического насилия дело не дошло (тут надо сказать, что интерес к этому вопросу особенно характерен для советской историографии, в итальянских и англоязычных источниках он практически не обсуждается за отсутствием каких-либо свидетельств).

В камере ему тоже побывать не пришлось: большую часть времени в Риме он прожил в резиденции тосканского посла. В период самых частых допросов он провел две недели в палаццо делла Минерва, где проходили суды инквизиции, — там ему предоставили несколько комнат и слугу. После суда Галилей отправился под домашний арест в свою виллу Арчетри близ Флоренции, где продолжил работу над книгой о механике, которую успел опубликовать. Все это, впрочем, не отменяет унизительности приговора и тяжести процесса: ученый к тому времени был уже стар и сильно болен, что засвидетельствовал даже флорентийский врач инквизиции — он дал заключение, что на суд в Рим обвиняемый может ехать только с угрозой для жизни.

Одно можно сказать точно: фраза «Eppur si muove» не встречается

ни в одном из современных Галилею источников — ни в протоколах суда, ни в последующих работах и переписке ученого. Ее не зафиксировал и последний ученик и первый биограф Галилея Винченцо Вивиани.

Впервые она появляется в хрестоматии «Italian library», составленной литератором Джузеппе Баретти и опубликованной в Лондоне в 1757 году, то есть спустя 124 года после суда. Баретти пишет: «Как только Галилей был отпущен на свободу, он поднял глаза к небу, затем опустил их на землю, сделал шаг и в задумчивости произнес: „Eppur si muove“».

Некоторые исследователи, в том числе Стиллмен Дрейк и Стивен Хокинг, считают, что вполне в характере Галилея, страстного и нетерпимого к перечащим спорщика, было бы поставить таким образом точку в тяжбе с инквизицией. Он мог сделать это — но, конечно, не в зале суда, где неосторожная фраза обесценила бы все его оправдания и ужесточила приговор, а по пути в резиденцию своего друга и единомышленника архиепископа Асканио Пикколомини. Впрочем, здесь заканчивается наука и начинаются праздные домыслы — по сути, кроме анализа характера ученого, других аргументов в пользу этой теории нет.

Есть, однако, одно доказательство более раннего происхождения легенды о «Eppur si muove». Антонио Фаваро, исследователь конца XIX — начала XX века и куратор титанического труда по публикации всего письменного наследия Галилея, описывает следующую историю. В частной коллекции в Бельгии хранилась картина Бартоломе Эстебана Мурильо или кого-то из художников его школы, изображающая Галилея в тюрьме. В 1911 году полотно было отдано на реставрацию и оказалось, что часть его скрывалась под рамой; там,

на стене за спиной ученого, была обнаружена надпись «Eppur si muove». Картина датирована 1643 или 1645 годом — то есть была создана вскоре после смерти Галилея.

Современный биограф Галилея Джон Хейлброн предполагает, что картина была заказана генералом Оттавио Пикколомини, братом архиепископа Асканио Пикколомини — так что, возможно, именно ему принадлежит фраза, ставшая крылатой.

Источник