Николай Коперник: гелиоцентрическая система мира

Возрождение: из истории великой эпохи

Остановивший Солнце: из истории жизни Коперника

Николай Коперник, поляк по происхождению, родился в семье зажиточного купца 19 февраля 1473 г. в городе Торне, куда переселялся из Кракова его отец.

Николай Коперник (1473 – 1543) | В 1483 г., после смерти отца, воспитанием молодого Коперника занялся его дядя по матери – каноник, впоследствии епископ — Лука Ватцельроде. Образование своё Коперник получил стачала в Краковском университете, затем в итальянских университетах, на Болонье и Падуе. Он изучал латынь и греческий, право, медицину, математику и астрономию. Особенно привлекали его две последние науки, когда он учился в Кракове, у очень известного тогда профессора математики и астрономии – Брудзевского, – и в Италии, где он работал «не столько в качестве ученика, сколько в качестве помощника при наблюдениях» у известного профессора астрономии Доминика Марин ди Новара Феррарского. |

В 1483 г., после смерти отца, воспитанием молодого Коперника занялся его дядя по матери – каноник, впоследствии епископ — Лука Ватцельроде. Образование своё Коперник получил стачала в Краковском университете, затем в итальянских университетах, на Болонье и Падуе. Он изучал латынь и греческий, право, медицину, математику и астрономию. Особенно привлекали его две последние науки, когда он учился в Кракове, у очень известного тогда профессора математики и астрономии – Брудзевского, – и в Италии, где он работал «не столько в качестве ученика, сколько в качестве помощника при наблюдениях» у известного профессора астрономии Доминика Марин ди Новара Феррарского.

Пробыв в Италии около десяти лет с небольшими перерывами, Коперник возвратился к себе на родину и большую часть остальной жизни правел в маленьком городке Фрауенбурге, где стараниями своего дяди епископа Вармийского (Эрмляндского) получил ещё в 1497 г. место каноника. Он стал, следовательно, католическим священником и весьма ревностно выполнял двои обязанности. Во Фрауенбурге, в этом, по выражению Коперника, «отдалённейшем уголке земли», он имел достаточный досуг и, окружённый добрым в общем отношении друзей и сограждан, окончательна сформулировал положения своей системы, основные контуры которой сложились у него, вероятно, ещё в Италии.

Первый набросок идей Коперника мы находим приблизительно а 1512 г., в так называемом «Commentarioius» («Малый комментарий»), который не был напечатан, но ходил по рукам в рукописном виде и принес его автору изрядную популярность. Лишь в 1539 г. Коперник разрешил своему другу профессору математики Виттенбергского университета Георгу-Иоахиму Ретику, ученику и горячему поклоннику «нового Птолемея», опубликовать краткое предварительное сообщение (Narratio prima) о достигнутых научных результатах.

Собственное сочинение Коперника вышло из печати за несколько дней до смерти автора, последовавшей 24 мая 1543 г. Предание, известное нам от Гассенди (биограф ученого), рассказывает, что только что отпечатанный экземпляр сочинения «De revolutionibus orbium coelestium» принесли Копернику за несколько часов до кончины. «Он взял книгу в руки и смотрел на нее, но мысли его были уже далеко».

Джордано Бруно: далекие миры поклонника системы

Джордано Бруно (1548 – 1600) | Джордано Бруно – верный поклонник системы Коперника. Поэт и философ, пострадавший за истину, хорошо выразил в поэтической форме новое понимание, новое мироощущение, связанное с представлениями о планетах солнечной системы: «Хоры блуждающих звёзд, я к вам свой Джордано Бруно считал, что возможно открытие в Солнечной системе новых планет. Никакого купола звёзд не существует, звёзды движутся, а мы не замечаем этого потому, что они очень далеки от нас. |

Эти идеи, изложенные в работе «О бесконечности, Вселенной и мирах» (1584), не могли быть признаны церковью. Как мы помним, Джордано Бруно был объявлялся еретиком, все его книги — запрещенными, а сам он подлежал сожжению. Выслушав это решение Джордано Бруно сказал: «Вы, наверное, с большим страхом огласили мне приговор, чем я его выслушал». И затем добавил: «Сжечь — не значит опровергнуть. «. 17 февраля 1600 г. в Риме на площади Цветов он был сожжён. Сегодня на месте казни Джордано Бруно стоит памятник великому мыслителю. На нём надпись: «9 июня 1889. Джордано Бруно. От предвиденного им столетия, на том месте, где был зажжён костёр»

Вращение небесных тел: из истории представлений

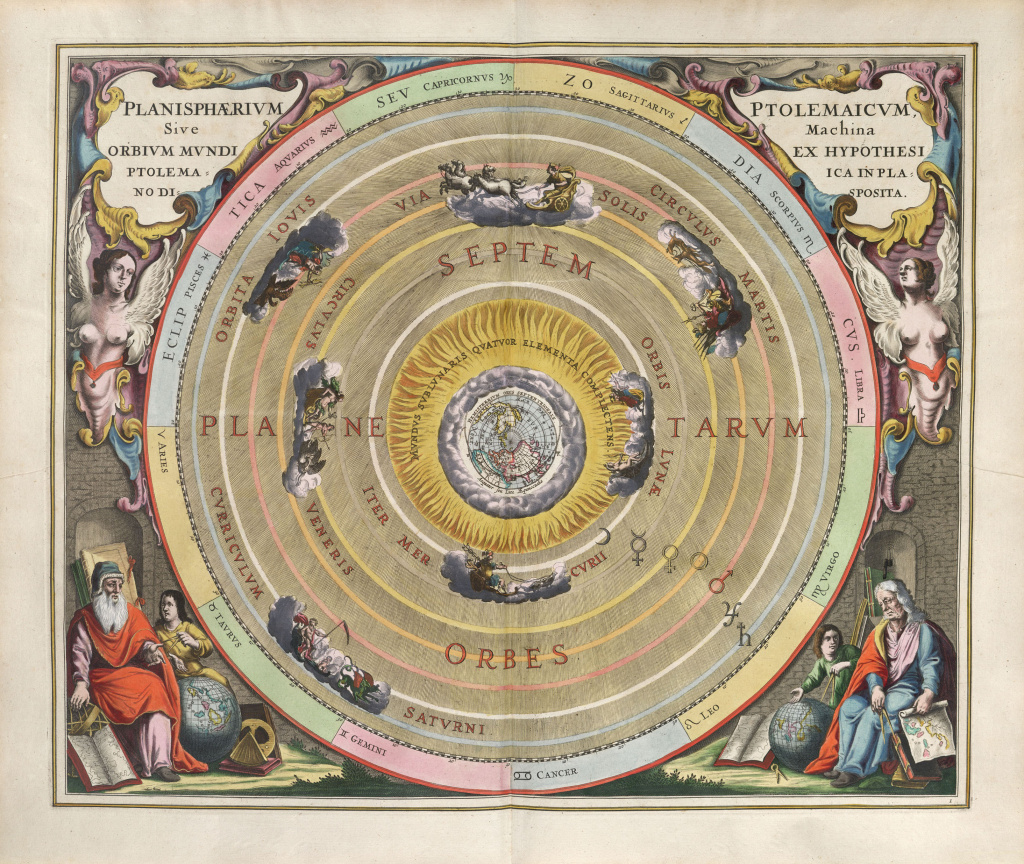

Часть 1. Геоцентрическая система

Эпоха Возрождения бесспорно считается оплотом разума и силы человеческой воли. Но любые изменения не могут быть мгновенными. Общепринятой в этот период все еще была была геоцентрическая система – представление о мире, сложившееся в Древней Греции на основе разработок Платона, Евдокса, Аристотеля и Птолемея. В центре мироздания находится Земля, а мир делится на подлунный и надлунный. В первом — всё преходяще, временно, движения вынуждены и вызываются действующими силами; во втором — всё вечно, а движения происходят без всяких сил и осуществляются равномерно по совершенным круговым траекториям. Звёзды расположены на небесном своде, который прокручивается за сутки вокруг Земли.

|

Для объяснения видимого неравномерного движения планет Птолемей использовал систему равномерных круговых движений. Каждая планета, как он считал, движется равномерно по кругу – эпициклу, центр которого, в свою очередь, равномерно перемещается по другому кругу – деференту. Следует отметить, такое представление движения планет давало возможность довольно точно описывать наблюдаемое их движение. Правда при увеличении точности наблюдений приходилось существенно корректировать прежнюю систему эпициклов и деферентов.

Чрезвычайно важным было также то, что геоцентрические представления о мире освящались авторитетом христианской веры. Бог, создав человека как богоподобное существо, наделил его разумом, свободной волей, бессмертием. Куда же он должен был поместить своё самое великое творение? Конечно, в центр мироздания.

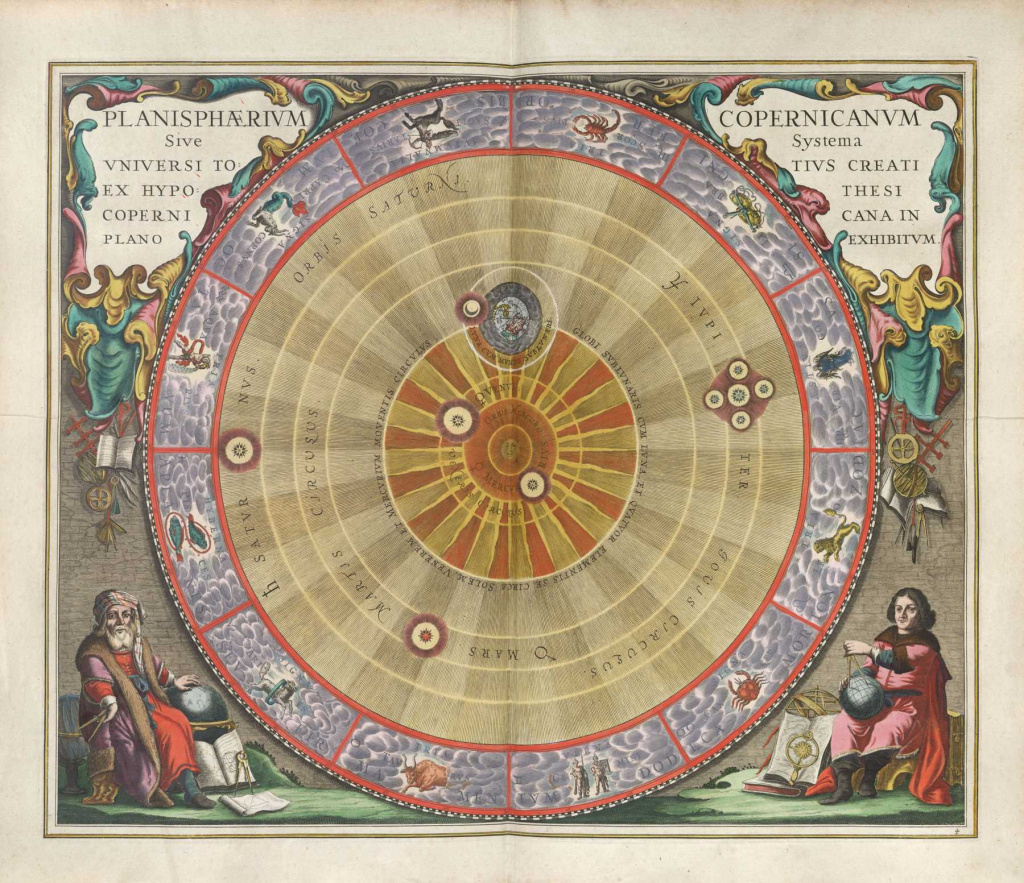

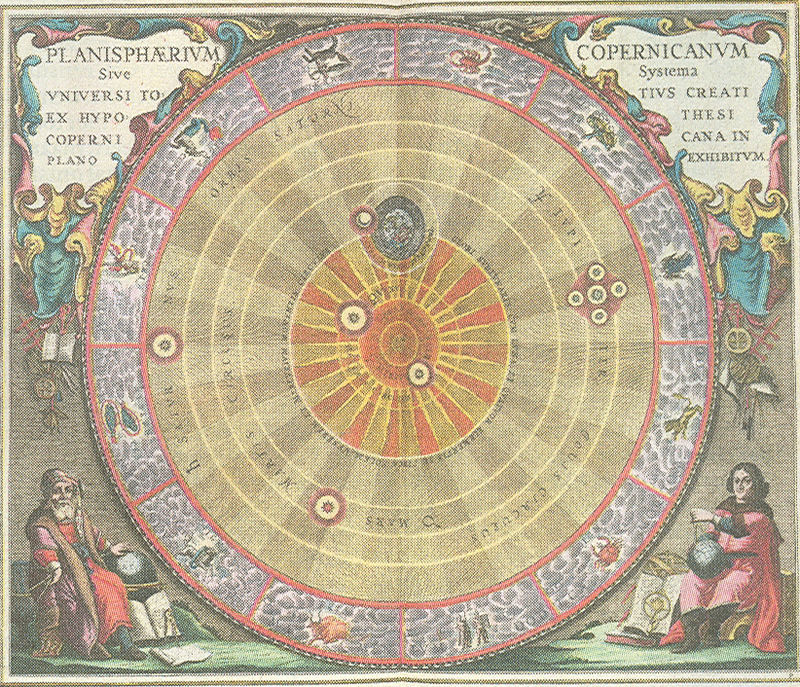

Часть 2. Гелиоцентрическая система

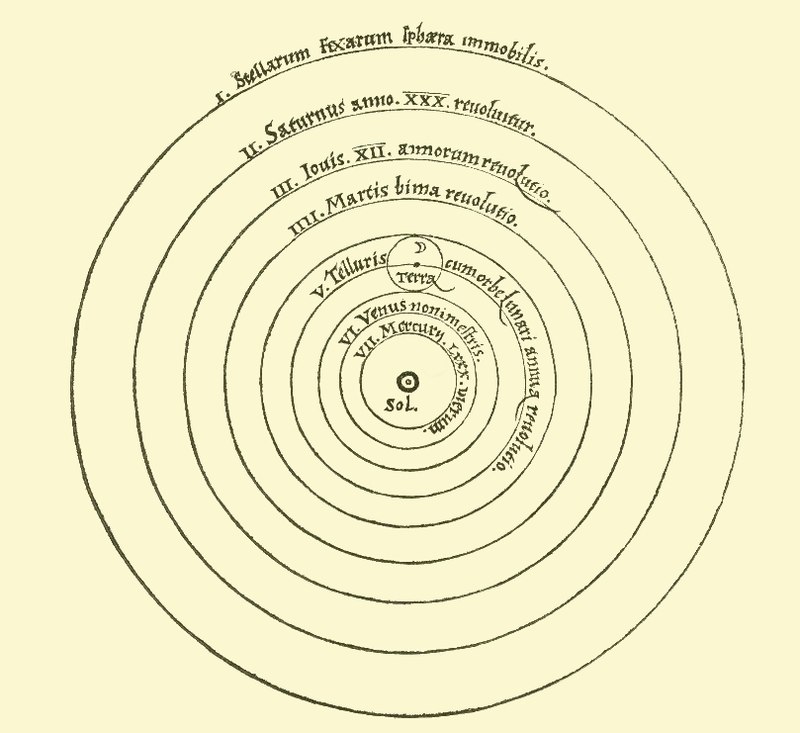

В 1543 г. Н. Коперник опубликовал свой основной труд «Об обращении небесных сфер» с изложением и обоснованием гелиоцентрической системы мира.

Согласно новому учению, в центре Вселенной находится Солнце, а Земля – одна из планет, движущихся вокруг Солнца. Небосвод же, на котором находятся все звёзды, вовсе и не вращается вокруг Земли, как считали прежде, а покоится. Его видимое движение объясняется суточным обращением Земли вокруг собственной оси. Коперник убрал человека из центра мира, сделал бессмысленным деление на подлунный и надлунный миры. Тем самым он разрушил самые основы традиционных представлений о мире и открыл новые, невиданные прежде возможности для развития не только астрономии, но и всего естествознания. Коперник своей работой открыто заявлял, что главным авторитетом в познании мира являются не древние книги, а реальное изучение природы.

|

Сущность своей системы мира Коперник изложил в посвящении папе Павлу III:

«Обдумывая долгое время шаткость переданных нам математических догматов касательно взаимного соотношения движения небесных тел, я стал досадовать, наконец, на то, что философам, стремящимся обычно к распознаванию самых ничтожных вещей, до сих пор ещё не удалось с достаточной верностью объяснить ход мировой машины, созданной лучшим и любящим порядок Зодчим. Обыкновенно принято, что Земля находится в покое, но пифагореец Филолай допускает, что Земля, равно как и Солнце и Луна, движется вокруг огня по косому кругу. Гераклит Понтский, а равно и пифагореец Экфант также придают Земле движение, но не поступательное, а вращательное, вследствие которого она, подобно колесу па направлению от заката к востоку, вращается вокруг своего центра».

Так как, замечает далее Коперник, для объяснения небесных явлений до него дозволялось придумывать произвольные круги, по которым двигались земля, солнце и планеты, то и он позволил себе истолковать движения этих небесных светил, исходя из движения Земли:

«После долгих и многократных исследований я пришёл, наконец, к заключению, что если отнести движения прочих блуждающих светил к кругу, по коему движется Земля, и на этом основании вычислить движение каждого светила, то не только представляемые ими явления будут вытекать как следствия, но что самые светила и пути оных, по последовательности или по величине своей, а само небо явятся в такой между собой связи, что нигде, ни в одной части нельзя чего-либо изменить, не запутывая остальных частей и всего целого».

Часть 3. Место в истории

Среди великих астрономов и математиков, окончательно выяснивших место нашей Земли во Вселенной и раскрывших законы движения, управляющие солнечной системой (Коперник, Тихо де Браге, Кеплер, Галилей, Ньютон), Коперник по времени был первым.

После него было сделано и ещё будет сделано очень много в изучении солнечной системы, а некоторые утверждения Коперника (например его мнение, что Земля и планеты движутся равномерно вокруг Солнца по кругам, тогда как в действительности это вращение происходит неравномерно и по эллипсам) были впоследствии опровергнуты; тем не менее Копернику принадлежит слава первого учёного, установившего новую истину, столь же простую, сколь и гениального, которую он выразил в своём сочинении «О вращении небесных тел», сказав, что «в центре всего находится Солнце».

Книга Коперника, в конце концов, в 1616 г. попала в далекий «Указатель запрещённых книг», и это запрещение было снято с неё только в 1823 году. Церковники без различия толков и направлений поняли вредоносное для них значение новой теории. Она разрушала, пусть величественный, но всё же близкий человеку небесный мир как обиталище бога. Она вырывала Землю – «подножие ног Его» – из центра вселенной и превращала её в жалкую пылинку, затерявшуюся в бесконечном пространстве, населённом бесчисленным сонмом сверкающих звёздами солнц.

Список литературы и источников:

Веселовский И. Н., Белый Ю. А. Николай Коперник. М., 1974.

Галилео Галилей. Диалог о двух главнейших системах мира птолемеевой и коперниковой. М.-Л., 1948.

Девятова С.В., Купцов В.И. Судьба учения Н.Коперника// Вопросы философии, № 1, Январь, 2011.

Дынник М. А. Мировоззрение Джордано Бруно / Бруно Джордано. Диалоги. М., 1949.

Сказкин С. Коперник и Возрождение // Исторический журнал, №10, Октябрь, 1943.

Источник

Гелиоцентрическая система мира

Гелиоцентризм, известный как гелиоцентрическая система мира, позволил сделать обоснованные выводы о действительном расположении планет в Солнечной системе. В соответствии с такой теорией, Солнцу отводится роль центрального небесного тела, вокруг которого происходит вращение Земли и соседних планет. Положение светила при этом всегда остаётся неизменным.

Особенности и отличия от других систем

Термин «гелиоцентризм» возник из греческого языка («гелиос» означает «солнце»). В основу гелиоцентрической системы легли следующие понятия:

- Вселенная не безгранична, благодаря чему представляется возможным отыскать её центр.

- Планеты представлены внешними и внутренними космическими объектами. Ко второй разновидности принадлежат Меркурий и Венера (орбиты вращения этих небесных тел вокруг Солнца находятся внутри земной орбиты).

Ещё одной важной особенностью стала теория о годичных параллаксах звёзд, суть которых состоит в видимом изменении их координат. Возникают они в результате смены позиции астрономов, обусловленной естественным движением Земли вокруг Солнца.

Гелиоцентризм принято рассматривать в качестве противоположности геоцентрической системе Птолемея, возникшей в эпоху античности, и получившей в дальнейшем всеобщее признание. В отличие от рассматриваемой теории, такое учение считало центром Вселенной недвижимую Землю. Остальные небесные тела, включая Солнце, должны были совершать оборот вокруг неё.

Предпосылки возникновения

Предположения о подвижности Земли и её обращении вокруг определённого центра возникали ещё до нашей эры. Многие учёные мужи древней эпохи выдвигали подобные теории, вызывавшие в дальнейшем интерес у наиболее смелых представителей науки.

В Древней Греции

Принято считать, что впервые понятие «гелиоцентрическая система мира» ввёл Аристарх Самосский – древнегреческий астроном, философ и математик, живший в третьем веке до нашей эры . На основании выполненных наблюдений и расчётов этот учёный сделал несколько принципиально новых выводов:

- Земля может выполнять обороты вокруг Солнца, потому как её размеры значительно меньше величины огненного светила;

- учитывая отсутствие видимых годичных параллаксов, можно утверждать, что земная орбита в сравнении с расстояниями до звёзд не более чем точка.

В эпоху античности новые идеи об устройстве мироздания не смогли получить развития и признания. В те времена представители науки твёрдо верили в теорию, в соответствии с которой у всех небесных тел имелись жёсткие сферы, а единым центром для них являлась Земля.

Гелиоцентризм Аристарха Самосского так и не стал популярным. Для античных школ динамика планет представлялась невозможной, а устройство космоса и вовсе не могло быть изучено человеком.

В эпоху Средневековья

Средние века также не стали периодом расцвета гелиоцентрических идей. Система, предложенная Аристархом, была практически позабыта. Несмотря на это, существовало представление о вращении Меркурия и Венеры вокруг Солнца.

Гелиоцентризм обнаруживается в отдельных теориях астронома Ариабхаты, занимавшегося исследованиями в пятом веке нашей эры . Этот индийский учёный не исключал наличия у Земли собственной оси и вращения вокруг неё. Также он разработал «систему полуночи», в соответствии с которой параметры деферента Венеры соответствуют параметрам геоцентрической орбиты Солнца (один из гелиоцентрических принципов).

В начале XII столетия некоторые астрономы из Европы также рассматривали Землю, как вращающуюся вокруг оси. Спустя 100 лет эта гипотеза вместе с версией о наличии у планеты поступательного движения упоминалась Фомой Аквинским.

Возможность осевого вращения Земли активно обсуждалась в XIV веке французами Жаном Буриданом и Николаем Оремом. Этим представителям Парижской школы всё же не удалось получить поддержку научного мира. Гелиоцентризм оставался отвергнутым, а неподвижность нашей планеты по-прежнему не вызывала сомнений.

Ранее Возрождение

Начало Эпохи Возрождения ознаменовалось очередными идеями о подвижности Земли, автором которых стал Николай Кузанский. При этом его предположения носили философский характер, и не основывались на астрономических наблюдениях или расчётах.

В 1450 г. был опубликован перевод Архимедова «Псаммита», упоминающий теорию Аристарха Самосского. Выдающийся европейский астроном Региомонтан, от руки переписавший данный трактат, рассуждал о том, что «движение звёзд может подвергаться незначительным изменениям на фоне подвижности Земли». В то же время он предпочитал оставаться геоцентристом.

В 1499 г. гелиоцентрическая система мира обсуждалась итальянским профессором Франческо Капуано, уделившим немало внимания вращательному и поступательному движению планеты Земля (центр движения при этом не рассматривался). Ни одна из его гипотез не была принята учёным миром.

В 1501 г. итальянец Джорджо Валла озвучивал доктрину Пифагора относительно обращения Земли вокруг главного светила, и говорил о том, что для Меркурия и Венеры также свойственно обращаться вокруг Солнца.

Учение Николая Коперника

Год 1543 стал настоящим прорывом в астрономии. В это время Николай Коперник, учёный и священнослужитель из Польши, представил научному миру свой труд под названием «О вращении небесных сфер». В этой работе он описал гелиоцентрическую теорию и привёл в доказательство её правдивости тщательные расчёты, в основе которых лежали принципы теоретической механики.

Концепция Коперника гласила следующее – чередование тёмного и светлого времени суток, движение Солнца по небосводу обусловлены осевым вращением Земли. Также он сообщал, что благодаря движению нашей планеты вокруг огненного светила, можно объяснить видимое перемещение последнего.

Великий астроном заложил основу устройства мироздания, принятого в наше время. Гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, также способствовала объяснению многих феноменов:

- Земля, которой свойственны поочерёдные приближения и отдаления от планет Солнечной системы, способствует их попятному движению. Это означает, что спустя некоторое время космические объекты принимают направление, обратное движению центральной звезды.

- Многие столетия учёные пытались выяснить, чем обусловлено предварение равноденствий (в соответствии с таковым, весеннее равноденствие начинается немного раньше каждый год). Николай Коперник указал на взаимосвязь этого явления и периодически происходящего смещения земной оси.

- Польский астроном также утверждал, что звёздная сфера находится на огромных дистанциях относительно межпланетных расстояний, по причине чего усложняются наблюдения за годичными параллаксами. Чтобы доказать факт вращения Земли вокруг оси, он приводил несколько аргументов – если рассматривать нашу планету как лишённую подвижности, небосвод должен перемещаться из-за движения звёздной сферы. При учёте удаленности последней, такое вращение потребует немыслимой скорости.

- Гелиоцентрическая система мира поясняла, почему изменяются блеск и размеры планет, входящих в Солнечную систему, более точно рассчитывала параметры небесных тел и расстояния до них. Копернику удалось определить, какова приблизительная величина Луны и Солнца, а также высчитать время, требующееся Меркурию для полного прохождения орбиты вокруг Солнца (измеряется 88 земными сутками).

Гелиоцентризм польского учёного, преподнесённый с научными доказательствами, совершил настоящую революцию в сфере астрономической науки. В то же время данная теория не была лишена определённых недостатков.

В качестве центральной точки системы Коперник рассматривал не Солнце. Эта роль отводилась центру земной орбиты. Кроме этого, входящие в нашу планетарную систему небесные тела осуществляли неравномерное движение по орбитам. Только Земля рассматривалась как объект, сохраняющий орбитальную скорость. При всей новизне своего подхода, Коперник по-прежнему придерживался идеи движения небесных сфер. Астроном лишь пересмотрел центр такого вращения.

Отношение учёных к новой теории

Учение Николая Коперника произвело настоящий переворот в науке того времени. Будучи достаточно смелой, но уже не новой, гелиоцентрическая система мира в очередной раз получила немало приверженцев и противников.

Последователи Коперника

Сторонниками гелиоцентрической теории Николая Коперника в XVI и XVII столетиях стали:

Эти учёные отстаивали учение о мироздании во времена, когда подобные утверждения рассматривались католической церковью как ересь. Итальянский философ и поэт Джордано Бруно говорил о том, что небосвод состоит не только из небесных сфер. По его мнению, существовали и другие светила, обладающие характеристиками Солнца. Революционные убеждения стоили Джордано Бруно жизни. В возрасте 52 лет инквизиция приговорила его к казни через сожжение.

Галилео Галилей, астроном, физик и механик из Италии, стремился развивать теорию Коперника, и проводил научные наблюдения. Этот учёный полагал, что Земля никогда не находилась в области, расположенной между Венерой (Меркурием) и Солнцем. Как и Джордано Бруно, Галилей стал жертвой инквизиции. В 1633 г. 70-летнему исследователю назначили карательную меру в виде пребывания под «домашним арестом», где он и находился до самой кончины.

Противники учения

Представители науки, не признававшие гелиоцентризм, говорили следующее:

- При наличии осевого движения Земли должна возникнуть огромная центробежная сила, способная уничтожить её. При этом на земной поверхности не смогли бы удерживаться мелкие и средние предметы, а их движение оказалось бы противоположным вращению.

- У небесных объектов отсутствует большой вес, благодаря чему они движутся без особого труда. Однако такая тяжёлая планета, как Земля нуждается в значительной силе, способной обеспечить её вращение.

Отвергающий гелиоцентризм Тихо Браге стал основателем так называемой «гео-гелиоцентрической» системы мира. Этот датский астроном утверждал, что Солнце вместе с Луной и сферой звёзд вращаются вокруг Земли. Иные объекты, по его мнению, движутся вокруг солнечного светила.

Последователь гео-гелиоцентрической теории, физик из Германии Иоганн Кеплер, выполнил тщательный анализ наблюдений Браге. На основании этого он сделал выводы, поддерживающие гелиоцентризм:

- плоскости планетарных орбит, входящих в Солнечную систему, пересекаются в месте расположения основной звезды (в результате Солнце рассматривается как центр планетарного вращения, тогда как Коперник полагал таковым земную орбиту);

- для орбитальной скорости Земли характерно время от времени изменяться (подобно остальным планетам);

- скорость движения космических объектов по орбитам, имеющим эллиптическую форму, определяется дистанцией до Солнца (огненное светило выполняет функцию геометрического и динамического центра планетарной системы).

Также Кеплер сумел выяснить причину перемещения планет. Учёному удалось установить, что небесные тела движутся благодаря наличию у Солнца гравитационной силы.

Утверждения, излагающие принципы планетарного движения в Солнечной системе на «математическом языке», получили название «законов Кеплера». Многие из них применяются в современной астрономии в процессе определения орбит дальних космических объектов.

Укрепление гелиоцентрической теории

С наступлением второй половины XVII века гелиоцентризм укрепляет свои позиции. Начало этому процессу положило открытие Исааком Ньютоном закона о всемирном тяготении, способствующего объяснению устройства Солнечной системы. В 1687 г. этот английский физик подтвердил расчёты, сделанные Иоганном Кеплером относительно гравитационных сил солнечного светила.

В последующие годы гелиоцентризм утвердился как обоснованная теория. В 1728 г. английскому астроному Джеймсу Брэдли удалось доказать наличие орбитального движения Земли вокруг Солнца. Данному событию предшествовали длительные астрономические наблюдения, благодаря которым была открыта аберрация света – незначительная односторонняя размытость звёздного изображения, вызванная движениями со стороны наблюдателя. Кроме этого, выявились ежегодные изменения в частоте импульсов, исходящих от пульсаров. Подобные открытия стали доказательством регулярно меняющихся расстояний между Землёй и небесными объектами.

В 20-30 гг. XIX столетия германский учёный Фридрих Вильгельм Струве сумел провести первые наблюдения за годичными звездными параллаксами. Это позволило гелиоцентрическим идеям получить своё беспрекословное подтверждение.

Отношение к теории в России

В России гелиоцентризм и его принципы стали известны только в 1657 г. благодаря монаху Епифанию Славинецкому, выполнившему перевод труда голландца Иоганна Блау. Работа была посвящена особенностям геоцентрической системы и теории Коперника. Немного позже появилась русскоязычная версия «Селенографии» Яна Гевелия, обозначившая основные преимущества новой теории.

Начиная с 1741 г., стали возникать церковные протесты. Святейший синод требовал от Екатерины II наложить запрет на распространение книг, посвящённых гелиоцентризму. Несмотря на оказываемое давление, гелиоцентрическая система мира была включена в школьную программу.

После 1812 г. в России наблюдался религиозный подъём, сопровождавшийся появлением антикоперниканских работ. Последние не получили серьёзного распространения, а некоторые духовные лица (св. Иоанн Кронштадтский, Феофан Затворник) положительно отзывались об идее обращения Земли и других объектов вокруг Солнца.

Значение гелиоцентрической теории

Гелиоцентрическая система мира сыграла огромную роль в истории становления мировой науки. Благодаря её возникновению удалось выяснить, какими параметрами обладает планетарная система, а также определить принципы движения космических тел. Теория поспособствовала становлению принципов классической механики и открытию закона о всемирном тяготении.

Гелиоцентризм значительно способствовал становлению современной космологии и астрономии. Теория, создателем которой стал Аристарх, а продолжателем Коперник, рассматривается как основа актуальных космологических моделей Вселенной.

Источник