§ 1. Космология и космогония Декарта

Первую универсальную физико-космологическую картину мира на основе гелиоцентризма попытался построить великий французский ученый — философ, физик, математик, физиолог Рене Декарт (в латинизированной транскрипции Картезиус, 1596—1650).

Мысль дать общий очерк устройства и развития мироздания, положив в основу лишь идею вечно движущейся материи (хотя и созданной богом), возникла у Декарта в юности, когда ему было 23 года. Его трактат «О системе мира», законченный в основном к 1633 г., начинал собой новое направление в философии естествознания — построение материалистической физико-космологической картины мира, опиравшейся на механику. Однако, узнав о суровом суде над Галилеем, Декарт не решился опубликовать свой труд в католической Франции.

Как и Галилей, выступив против схоластики и догматизма, он сформулировал принципы подлинно научного познания природы и изложил их сначала в юношеском сочинении «Правила для руководства ума», а затем в знаменитом труде «Рассуждение о методе» (последнее было издано в Лейдене в 1637 г. анонимно). Оно имело разъясняющий подзаголовок: «Чтобы хорошо направлять свой разум и отыскивать истину в науках». Основным средством установления истины Декарт провозгласил логические рассуждения, которые могли дополнить всегда несовершенный опыт, установить истинные связи между явлениями и проникнуть в их суть. Основные положения своего метода познания, получившего название рационалистического, он изложил в виде четырех правил, в которых попытался привести в систему процесс познавания.

Рационалистические воззрения Декарта, отрицавшего первостепенное значение опыта, признававшего врожденность некоторых идей, на основе которых якобы вырабатываются аксиомы науки, — все это послужило в дальнейшем для развития идеалистического мировоззрения. Вместе с тем скептическое отношение Декарта к голому эксперименту, воспринимаемому вне определенной идейной атмосферы (т. е. вне картины мира!), выражало и глубоко верную идею о недостаточности для понимания сущности вещей одного только опыта, который не в силах отобразить действительность во всех ее деталях и полноте. Поэтому метод Декарта вошел в науку как дедуктивный метод познания.

Декарт вовсе не отрицал экспериментальные исследования. Он и сам был блестящим экспериментатором в физике, особенно в оптике и механике, в физиологии. Он внес усовершенствование в само проведение эксперимента, утверждая, что природа материальных вещей «гораздо легче познается, когда мы видим их постепенное развитие, чем когда рассматриваем их как вполне уже образовавшиеся». «Рассуждение о методе» сыграло большую прогрессивную роль в формировании нового экспериментально-теоретического естествознания и научного мировоззрения в целом.

Вместе с этим трудом Декарта, в виде приложений к нему, вышли его «Геометрия», «Диоптрика» и «Метеоры», которые содержат математические и физические исследования. В области геометрии, а также алгебры Декарту принадлежат важнейшие исследования. Он ввел метод координат (предшественником его здесь был Николай Орем, XIV в.) и понятие переменной величины — текущей координаты, и тем самым заложил основы аналитической геометрии и создал предпосылки для возникновения дифференциального и интегрального исчисления.

Физическим исследованиям (кроме двух указанных выше) были посвящены также сочинения Декарта «Начала философии» (1644) и посмертно опубликованный «Трактат о свете» (1664), а также ряд незаконченных работ, в частности трактат о механике. В основу физической картины мира Декарт положил идею о том, что в физическом мире не существует ничего, кроме движущейся материи. Роль бога не отрицалась, но ограничивалась лишь творением самой материи и сообщением ей начального движения. В дальнейшем, как считал Декарт, все явления природы и процессы в ней совершаются по естественным законам и объясняются механическим взаимодействием элементарных материальных частиц. Для XVII в. это было смелым вызовом религии!

Взаимодействие частиц Декарт представлял в виде давления или удара при соприкосновении частиц друг с другом и ввел тем самым в физику идею близкодействия. Эта идея, уходившая своими истоками в древнегреческую и древнеиндийскую атомистику, стала основной для физики и космогонической картины мира Декарта. Он развил возрожденную Коперником идею относительности движения, показав полное равноправие движущихся частиц. Из этих соображений Декарт заключил, что состояние движения ничем не отличается от состояния покоя, и более полно, чем Кеплер, сформулировал закон инерции, распространив его и на состояние движения. Окончательная (современная) формулировка этого закона позднее была дана Ньютоном.

Декарту принадлежит первая формулировка и другого важнейшего физического закона — сохранения общего количества движения при ударе тел. Согласно Декарту, тело при столкновении с другим телом теряет столько собственного движения, сколько сообщает его другому телу. Его теория удара была еще не вполне правильной: в ней не учитывалась неизвестная тогда возможность перехода энергии механического движения тела в энергию внутреннего движения частиц обоих тел (в теплоту). Но сама идея сохранения количества движения оказалась чрезвычайно глубокой и явилась исходным пунктом исследований, которые привели к установлению принципа сохранения и превращения энергии.

Механическим движением и взаимодействием элементарных частиц различных размеров и формы Декарт пытался объяснить все наблюдаемые физические явления и свойства тел: теплоту, свет, электричество, магнетизм, агрегатное состояние тела, тяжесть, сцепление и т. д.

Декарту принадлежат важные исследования в оптике. Независимо от голландского физика, астронома и математика Снеллиуса (1580—1626) Декарт открыл закон преломления луча света на границе двух сред (опубликовано в «Диоптрике»). В этом же сочинении Декарт разработал вопрос о применении своих открытий в геометрической оптике к практике изготовления оптических инструментов. Он и сам занимался шлифовкой линз, сконструировав для этой цели специальный прибор. В «Трактате о свете» Декарт предложил механическую теорию распространения луча света путем мгновенной передачи давления от одной частицы к другой. В оптике он провел важные экспериментальные исследования над преломлением и отражением светового луча в стеклянных шарах с водой и заложил основы первой физической теории радуги. Физика Декарта быстро входила в жизнь. В университетах Франции и Англии при его жизни и некоторое время после его смерти курсы физики читались по его сочинениям.

На основе своей физики Декарт попытался построить первую механистическую эволюционную модель мира. Впервые небесные тела и их системы рассматривались в их развитии. Для XVII в., когда господствовало еще схоластически-религиозное учение о неизменности Вселенной, эта идея была необыкновенно смелой. Развивая возрожденную Кеплером античную идею космического материального вихря, Декарт пришел к мысли, что все небесные тела образовались в результате вихревых движений, происходивших в однородной вначале мировой материи — эфире 1 . Он полагал, что совершенно одинаковые элементарные материальные частицы, находясь в непрерывном движении и взаимодействии, меняли свою форму и размеры, что и привело к наблюдаемому богатству и разнообразию природы. Солнечная система, согласно Декарту, представляет собой один из таких вихрей мировой материи. Центральное светило в нем — Солнце — состоит из более тонкой мировой материи, а планеты и кометы — из более крупных частиц, отброшенных в процессе вращения к периферии. Планеты не имеют собственного движения — они движутся, увлекаемые мировым вихрем. Декарт внес и новую идею для объяснения тяжести: он считал, что в вихрях, возникающих вокруг планет, частицы давят друг на друга и тем вызывают явление тяжести (например, на Земле). Таким образом, Декарт первым в новое время стал рассматривать тяжесть не как врожденное, а как производное качество тел.

Исходя из общей идеи, что во Вселенной нет абсолютно неподвижных точек, Декарт за много десятилетий до обнаружения европейскими учеными собственных движений звезд (Галлей, 1718 г.) писал к Мерсенну (1588—1648), прославившемуся своей ролью «связного» в естествознании XVII в.: «Я не сомневаюсь, что и звезды всегда несколько изменяют свое взаимное расположение, хотя их и считают неподвижными».

Декарт неоднократно высказывал материалистическую мысль о естественном развитии природы, утверждая, что сама природа может распутать сложность хаоса. Но обращаясь к пресловутой «первопричине», он в согласии с господствующей идеологией своей эпохи, как уже говорилось, указывал на всесильного бога как творца самой материи и движения.

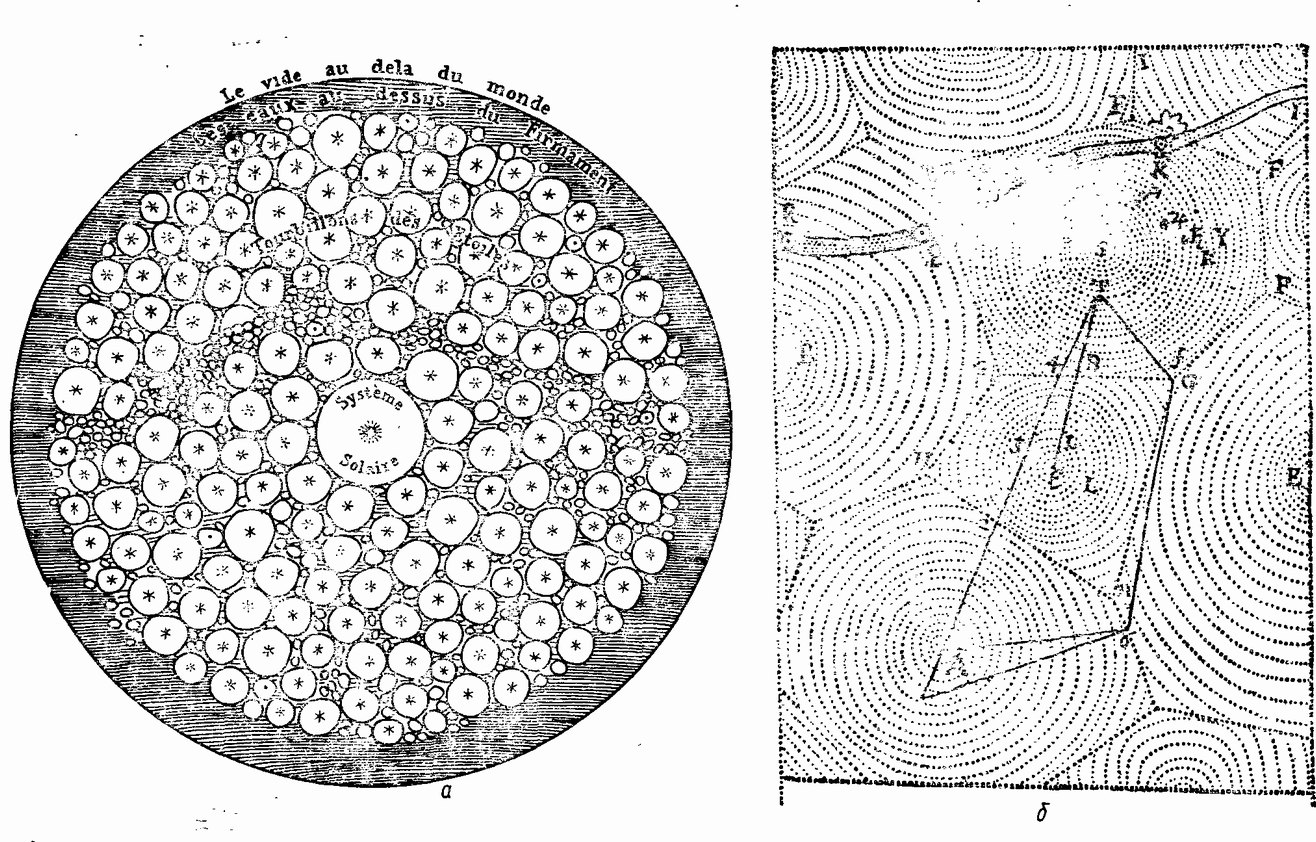

Рис. 18. Картина мира по Декарту: а) вихревая модель Вселенной, б) множественность солнечных систем при непрерывном заполнении пространства материей (по кн. Декарта «Космогония»)

Однако если отбросить традиционный теологический момент в рассуждениях Декарта, то можно с полным основанием сказать, что его система природы — это первая, во всяком случае после Аристотеля, попытка построить научную физическую всеохватывающую, а главное, эволюционную космологическую концепцию мира. Уже самой постановкой такой задачи он опережал современную ему науку на столетия.

Выступив с идеями, противоречившими схоластической науке, а следовательно, церковным догматам, Декарт вызвал яростную ненависть со стороны церковников, и не только католиков, но и протестантов. Его философия была запрещена в Голландии (где долго жил ученый) уже в 1642 г. В 1663 г. все произведения Декарта были внесены в пресловутый папский «Индекс» запрещенных книг. Вскоре после этого указом Людовика XIV было запрещено преподавание философии Декарта и во всех учебных заведениях Франции. Однако, несмотря на запреты, картезианство, как новая и, по существу, материалистическая эволюционная картина мира, быстро распространялось в науке. Смелостью своих идей, величием открывавшихся горизонтов учение Декарта захватило лучшие умы и надолго определило развитие физики и всего естествознания.

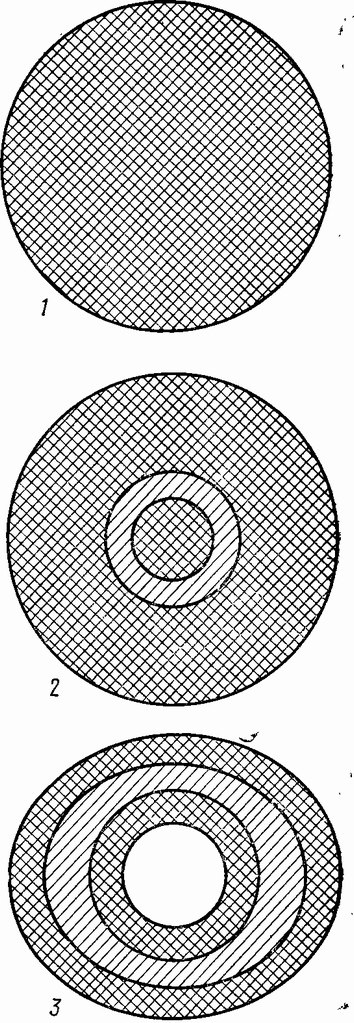

Рис. 19. Стадии образования структуры Земли по теории Бернета (1699)

Большая часть XVIII в. в истории естествознания прошла под знаком борьбы картезианства и ньютонианства. Несмотря на то что ньютоново направление на том этапе развития науки было более прогрессивным, вернее, более эффективным для решения конкретных актуальных задач в науке, общие идеи Декарта продолжали оказывать серьезное влияние на формирование научных взглядов в XVIII и даже в XIX в.

Источник

Теория вихревой гравитации и сотворения вселенной

Орлов Сергей Александрович

Предлагаемая теория вихревой гравитации основывается на мировом процессе вихревого вращения космического вещества – эфира.

Для расчета приняты физические характеристики эфира, опубликованные академиком В.А. Ацюковским в “Общей эфиродинамике”.

Расчет сплошной, газообразной среды – эфира, в состоянии ламинарного тороидного вращения, выполнен на основе уравнений Новье-Стокса.

В результате решения получено алгебраическая формула сил тяготения, достоверность которой подтверждает ее соответствие астрономическим данным, а также эмпирической формуле Ньютона о всемирном тяготении.

Предложенное решение объясняет природу сил гравитации.

На основании вихревой гравитации и законе сохранения импульса сил, разработаны принципы новых космологических моделей взаимного удаления галактик, “черных дыр”, происхождения Вселенной, природы силы тяжести и т.д..

Теория вихревой гравитации может быть использована для решения многочисленных проблем в космологии и астрофизике.

“Тяжесть покоящего тела есть не что иное, как задержанное движение”

1. Начала теории

Предлагаемый принцип действия сил всемирного тяготения разработан на следующих основаниях:

1.1 Космическое пространство заполнено космическим веществом – эфиром, который образует в пространстве бесконечную систему космических вихрей.

Физические характеристики обычной газообразной среды – эфира, (согласно [1])

Плотность – 8,85 х 10-12 кг/куб.м.

Давление – 1 х 1032 Па.

Температура Т = 7 х 10-51 К

Движение эфира имеет характер вихря. То есть скорости вращения орбит эфира вокруг каждого небесного тела возрастают от периферии этого массива к центру, подобно интегралу Гаусса.

1.2 Небесные тела не оказывают массой своего вещества гравитационного воздействия на другие тела.

Взаимодействия двух или нескольких тел, согласно закона Ньютона о всемирном тяготении, является статистическим изложением неизвестной взаимосвязи этих тел, определению которой посвящена эта работа.

Способность одного тела массой своего вещества притягивать другое тело в настоящей работе признается недоказанной гипотезой и в расчете не учитывается.

2. Вихревая гравитация.

В этой главе предлагаются доказательства новой теории всемирной гравитации, которая гласит:

2.1 Космическое пространство заполнено газообразным веществом – эфиром, который образует бесконечную систему взаимосвязанных вихрей.

Эфирные вихри имеют мощности или объемы любой величины.

Тип вращения космических вихрей – замкнутый или торсионный, что обуславливает возрастание скоростей вращения орбитальных внутренних потоков в каждом торсионе по направлению от периферии к центру.

Каждый вихрь возникает на орбитах вращения другого, более крупного вихря.

Изменение скоростей вращение в потоках, согласно принципу Бернулли, сопровождается уменьшением внутреннего давления в торсионе, которое вызывает сжимающие усилия в этом вращающем сфероиде.

Сжатие космического вихря является силой гравитации, которая обеспечивает накопление космической материи в центральной части торсиона и, следовательно, создание любого небесного тела.

Вихревая гравитация, во взаимодействии с центробежными силами, обеспечивает закономерное вращательное движение всех небесных тел или систем, определяет силу тяжести на поверхности планет, спутников или звезд и, следовательно, строение Вселенной.

Действие сил гравитации подчиняется законам аэродинамики.

Количество эфирных вихрей в космосе соответствует количеству небесных тел.

Стремление вихревого движения к сжатию, а также его способность удерживать в своих орбитах посторонние тела, известны людям с момента первого своего знакомства с этими атмосферными явлениями.

Идея вихревого происхождения небесных тел имеет давнюю историю.

“Атомы, бесконечные по величине и количеству, вихрем несутся во Вселенной и этим порождают все сложное…. Причина всякого возникновения – вихрь, и этот вихрь – неизбежность”. – так Диоген Лаэртий пересказывал наследие Демокрита. Аристотель в полном согласии с Демокритом, из одного только движения всеобщих вихрей выводил все частное.

В 18 веке большими сторонниками этой теории были Декарт, Гюйгенс, Кельвин и многие другие мыслители. Наш великий соотечественник М.В. Ломоносов также не разделял идею гравитационных свойств вещества материальных объектов, полагая, что тяготение одного тела к другому обеспечивается движением невидимых “атомов”. Автор закона о всемирной гравитации И. Ньютон рассуждал о том, что движущей силой гравитации может быть разная плотность эфира в космической среде. Но причину изменения плотности он не смог назвать. В наши дни, сотворению небесных тел космическим вихрем посвящены труды многих современных ученых. Но эти теории, в основном рассматривают только этап создания небесных тел. Процесс вихревого движения и силы, которые при этом возникают, изучаются на уровне элементарных частиц. Сжимающим усилиям в вихревом потоке, до настоящего времени, отводилась только второстепенная роль.

В предлагаемой теории, космический эфир, а также небесные тела, которые находятся в его вращающем поле, рассматриваются как единый континуум. Решением уравнения движения для сплошной среды (Новье-Стокса) доказывается, что гравитационные силы возникают из-за перепада давления в зависимости от изменения орбитальной скорости потока этой среды при ее вихревом вращении.

Зная скорости вращения вихревого потока и, соответственно, возникающий перепад давления, можно достоверно определить гравитационные усилия.

2.2 Модель возникновения силы всемирного тяготения с позиции эфиродинамики

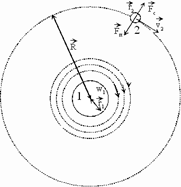

В данной работе рассматривается модель возникновения силы всемирного тяготения с позиции эфиродинамики [1]. Рассматривается двумерная модель (Рис.1.), которая основывается на следующих начальных положениях, эти положения по мере изложения материала, будут уточняться и дополняться:

Рис.1. Двумерная модель гравитационного взаимодействия двух тел. Указаны силы, действующие на тело 2. Fc-центробежная сила, Fп-сила притяжения тела 2 со стороны тела 1, v2– линейная скорость тела 2 по орбите, R – радиус орбиты, r1 – радиус тела 1, r2 – радиус тела 2, w1 – угловая скорость вращения эфира на поверхности тела 1.

1. Вокруг каждого физического тела существует эфирный вихрь.

2. Движение эфира в вихре имеет ламинарный характер и подчиняется законам гидро-аэродинамики, вязкость эфира мала.

3. Градиент давления, возникающий при вихревом движении эфирного газа, является причиной возникновения силы притяжения тела 2 со стороны тела 1.

4. Направление силы Fп не зависит от направления угловой скорости эфира, что необходимо для возникновения именно силы притяжения между телами, независимо от их взаимного положения, что подразумевает отсутствие силы Магнуса – силы взаимодействия двух вихрей, которая возникает в классической аэродинамике. Данное предположение может иметь место при слабом взаимодействии между двумя потоками эфира, словно они движутся один сквозь другой, не влияя на взаимное движение.

Источник