Пролетая над Землей. 50 лет первому выходу человека в космос

В этот день 50 лет произошел первый в истории человечества выход в открытый космос. Его совершил советский космонавт Алексей Леонов. За бортом корабля «Восход-2» он провел 12 минут и девять секунд. Выход в космос не обошелся без технических неполадок. О первой «космической прогулке» — в нашей фотогалерее.

«Меня поразила тишина. Тишина, необыкновенная тишина. И возможность услышать своё собственное дыхание и сокращение сердца. Я слышал, как бьётся моё сердце, я слышал моё дыхание», — так Алексей Леонов вспоминает первый выход в космос. Это был не только его выход. Это был выход в космос всего человечества. За бортом корабля «Восход-2» Леонов провел 12 минут и девять секунд. Всего же «космическая прогулка» заняла 23 минуты и 41 секунду.

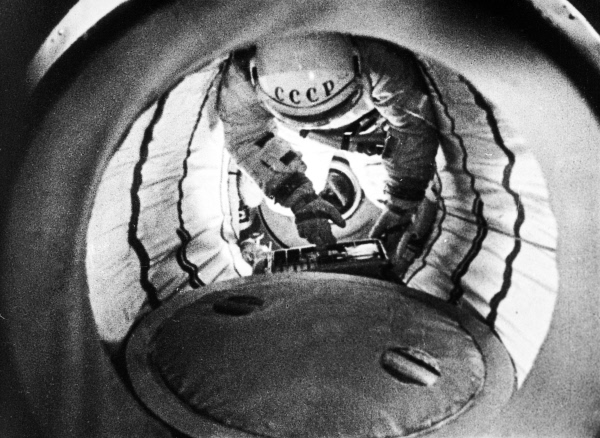

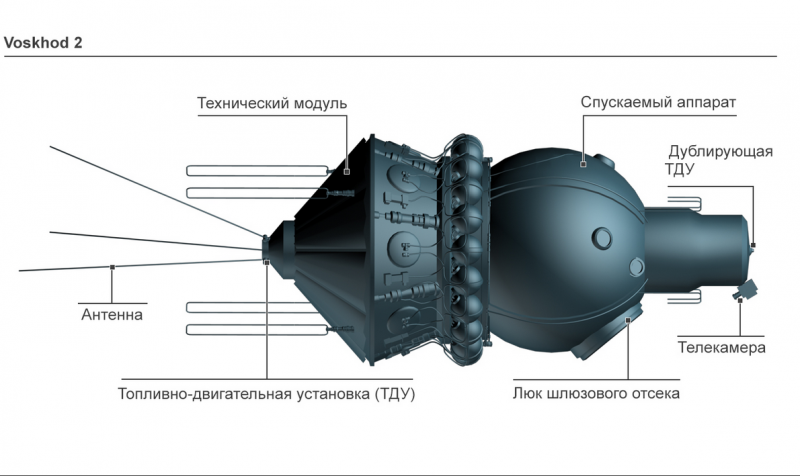

Полет в космос осуществлялся на борту опытного корабля «Восход-2». В отличие от «Восход-1», в нем было два места для космонавтов, а сам аппарат оборудован надувной шлюзовой камерой «Волга». Во время старта она находилась в сложенном состоянии, а уже в космосе надувалась.

В экипаж «Восход-2» входили два космонавта. Командиром был назначен Павел Беляев, пилотом – Алексей Леонов. Для выхода в космос был создан специальный скафандр «Беркут».

«Восход-2» стартовал с космодрома Байконур 18 марта 1965 года в 10:00 по московскому времени. После выхода на орбиту, уже на втором витке, начался выход в открытый космос. В это время корабль находился над Египтом. В 11:32:54 командир экипажа открыл наружный люк шлюзовой камеры и Леонов оказался в космическом вакууме. Спустя ровно две минуты он выплыл в безвоздушное пространство.

С кораблем Алексей Леонов был связан фалом длиной 5,35 метров. От «Восхода» он удалялся пять раз. Скафандр из-за разницы в давлении сильно раздулся. В 11:47:00 Леонов вернулся в шлюзовую камеру, втянув себя руками в люк. Для того чтобы пройти в камеру, космонавту пришлось дважды снизить давление в нарушение всяких инструкций. Кроме того, вернулся на борт Леонов не «ногами вперед», а головой.

На этом сложности не закончились. В результате температурных деформаций в люке образовалась щель и последовала разгерметизация. Автоматическая система увеличила подачу кислорода, что создало угрозу взрыва. Леонов в состоянии кислородного отравления случайно шлангом включил подачу воздуха из резервных баллонов. Через 7 часов утечка была устранена выдавливанием элементов корпуса изнутри избыточным давлением, концентрация кислорода начала снижаться.

На 19 витке вокруг Земли корабль начал посадку. Она произошла в нерасчетной точке — в заснеженной тайге в 200 км от Перми, далеко от населённых пунктов. Космонавты пробыли двое суток в тайге, пока их не обнаружили спасатели. После этого их доставили в Пермь, а вечером 21 марта 1965 года космонавты прилетели на Байконур.

Источник

Первый в открытом космосе: 50 лет назад Алексей Леонов шагнул в бездну

Сегодня исполняется ровно 50 лет с момента первого выхода человека в открытый космос. Его совершил советский космонавт Алексей Леонов, имя которого навсегда останется в истории мировой космонавтики. В день юбилейного события RT взял интервью у легендарного первопроходца, а также побеседовал с действующими российскими космонавтами — Фёдором Юрчихиным и Сергеем Крикалёвым. Они рассказали, какие эмоции испытывает человек, впервые оказавшись один на один с открытым космосом.

Ровно 50 лет назад, 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход за пределы космического корабля и оказался один на один с открытым космосом. Прошло много лет, а Леонов признаётся, что до сих пор постоянно вспоминает свой первый выход.

«Нахожу некоторые ошибки, которых можно было бы избежать, — а они были и могли привести к трагедии. Всё, в общем-то, находилось на грани. Как сказал Борис Евсеевич Черток, если бы ему сейчас дали подписать документы на эту работу, он бы их никогда не подписал», — признаётся он.

«На Земле не было, да и сейчас нет возможности испытать скафандр в условиях глубокого вакуума, как в космосе», — говорит Леонов. Испытание было крайне рискованным. В открытом космосе могло произойти многое. И уже с самого начала что-то пошло не так.

«Мы были выброшены на высоту 495 километров по ошибке, это на 200 километров выше, чем планировали. И так получилось, что шли на 5 километров ниже радиационного слоя, где могли схватить 500 рентген», — вспоминает космонавт.

Когда он был уже в скафандре и готов к выходу, разрешения всё не давали. «Я больше часа ждал, когда разрешат выйти. Юрий Гагарин был со мной на связи: «Можно выходить. Мы вас видим». И я выскочил», — рассказывает он.

Он «выскочил» в абсолютную тишину. Именно тишина больше всего поразила Леонова в космосе. Слышно было только собственное тяжёлое дыхание. «Я настолько чётко слышал, как у меня бьётся сердце. И дыхание своё слышал. Оно вот даже мешало думать. Дыхание записывалось, и звук передавали на Землю. И в фильме «Космическая одиссея 2001 года» его использовали, когда астронавты работали в космосе. Не было музыки. Только моё дыхание».

Первый выход в открытый космос длился недолго, но запомнился Леонову навсегда.

«На Земле мы не понимаем размеры нашей планеты, только в космосе можно это осознать. Сколько угодно говорите, что шар круглый, но когда вы увидите планету из космоса, удивитесь. Даже в корабле смотришь в иллюминатор — ну две-три звезды. А тут звёзды везде и Солнце, как вколоченное в небо, и чёрное небо. И от Солнца температура градусов +150°, со стороны тени -140°, а внутри скафандра +20°. Я не предполагал всего этого».

«Задача была тогда чисто психологическая больше. Скафандр — космический корабль, доведённый до размеров человеческого тела. Тогда главное было понять, что он может спасти человека. Работать в нём было невозможно. Чтобы сжать перчатки, приходилось приложить усилия в 25 килограмм. Я за два с половиной года чем только ни тренировал руку. Я довёл правую руку на жим в 90 килограмм, чтоб работать можно было. Сжать и разжать. Сжать и разжать».

При возвращении на борт корабля скафандр внезапно раздулся так, что Леонов не смог войти в шлюз. Тогда он, вопреки всем инструкциям, стравил давление в скафандре и, можно сказать, втянул себя в люк не ногами, а головой вперёд.

Несмотря на все опасности и огромный риск, после первого выхода удалось доказать, что человек может находиться в открытом космосе. Кроме того, инженеры получили огромное количество информации для разработки более совершенных скафандров. Их современные образцы позволяют выполнять в открытом космосе практически любые работы.

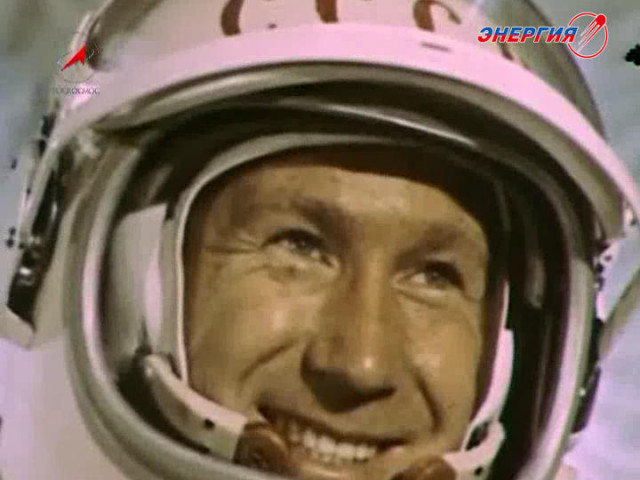

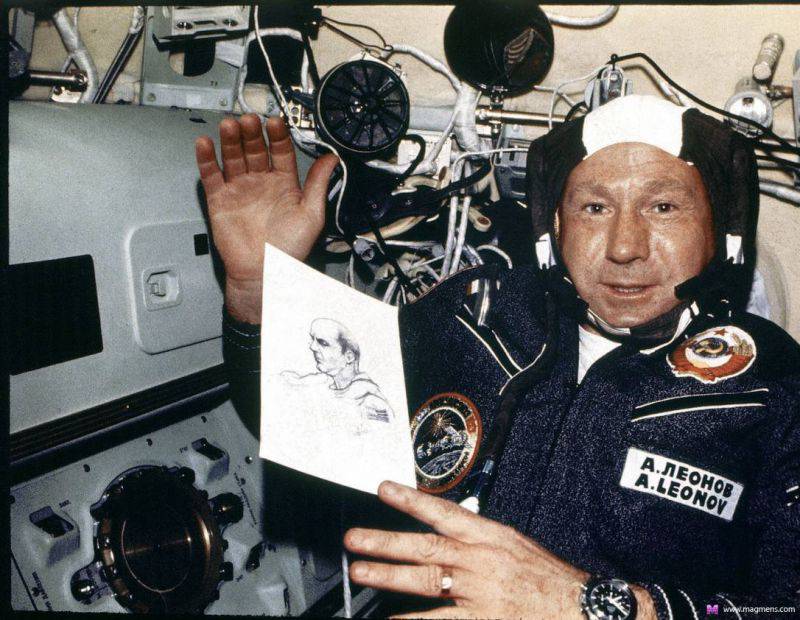

Алексей Леонов по возвращении из полёта, 18 марта 1965 года

«Я посмотрел на космос широко открытыми глазами…»

Российский космонавт Фёдор Юрчихин, который совершил 4 полёта в космос и провёл более 50 часов в открытом космосе, поделился с RT воспоминаниями о своём первом выходе. Это случилось в конце мая 2007 года. В современных скафандрах, в отличие от первопроходца Алексея Леонова, космонавты могут работать в открытом космосе несколько часов.

«Скафандр — это маленький космический корабль, в котором есть все системы жизнеобеспечения. В нем можно жить и работать автономно 8-10 часов. Это сложнейший механизм. Вся работа в открытом космосе, управление системами скафандра, выход из нештатных ситуаций отрабатываются на Земле до автоматизма», — рассказывает Юрчихин. — Нас учат в первый час во время выхода стараться не смотреть на Землю, адаптироваться и полностью сконцентрироваться на работе. Привыкнуть к скафандру, к новым для тебя условиям. В голове, помню, сидели чёткие инструкции: смотреть только перед собой. Рука — поручень. Закрепил фал, проверил. Рука — поручень. Это было отработано до автоматизма во время многочисленных тренировок на Земле. И только «сроднившись» со скафандром, я решился посмотреть на Землю. До сих в голове эта сумасшедшая картина. Мы подлетали к Байкалу. Начинался рассвет. Солнышко навстречу, внизу озеро… Эти краски, переходы от тени к свету! Я посмотрел на космос широко открытыми глазами».

Работа в открытом космосе требует максимальной концентрации и больших физических затрат. Накапливается усталость. А отсюда — и возможные ошибки.

«Устают руки, притупляется внимание, а надо быть предельно сконцентрированными всё время. Поэтому иногда мы совершаем ошибки, теряем в космосе различные предметы. У меня в одном из выходов слетело зеркало с руки. Зацепилось за конструкцию — и всё. Не успели подхватить, — делится воспоминаниями Юрчихин. — Астронавт Хайдемари Стефанишин-Пайпер потеряла сумку с инструментами. Мы шутили по-доброму, что это потерялась самая дорогая в мире дамская сумочка. У моего друга, Пирса Селлерса улетела «ложка» — так называем один из инструментов для внекорабельной деятельности. Он мне потом рассказывал, что многие после этого дарили ему различные черпаки, ложки. Большая коллекция образовалась».

Другой российский космонавт Сергей Крикалёв, который является рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе (803 дня за 6 стартов), рассказал RT про нештатные ситуации, с которыми ему пришлось столкнуться за пределами космического корабля.

«Один из моих выходов был совсем нестандартный. Мы всегда выходим парами, и у моего партнёра отказала система охлаждения скафандра. Мы несколько раз пытались её перезапустить, но она не работала. Пришлось возвращаться назад и подключать его к бортовой системе, поэтому он вынужден был оставаться на коротком шланге, который обеспечивал ему систему терморегулирования, — рассказывает Крикалёв. — Он не мог никуда далеко уйти и находился по пояс высунувшись из люка. Мы потеряли много времени, восстанавливая этот скафандр, и мне пришлось делать всю работу одному в условиях жёсткого дефицита времени. У моего напарника во время другого выхода запотел скафандр, и он вообще перестал что-либо видеть. Но мы отрабатываем такие ситуации, в отличие от Леонова, который выходил один и без страховки».

Ощущения, к которым невозможно подготовиться

Подготовится к тем эмоциям и физическим ощущениям, которые человек испытывает при попадании в открытый космос на Земле практически невозможно.

«Тренировать на Земле выход в открытый в космос непросто. Есть тренировки в самолёте, когда на «горке» у нас порядка 20-25 секунд реальной невесомости, — говорит Фёдор Юрчихин. — Между «горками» мы облачаемся в скафандр для выхода, а затем, за эти секунды невесомости, передвигаемся в нём. Осознаём, насколько это тяжёлый труд. Тренировки в гидролаборатории. Там создают так называемую гидроневесомость. Есть очень интересные тренировки на тренажере «Выход». Это наше ноу-хау. Космонавтов в скафандрах обезвешивают. Это так называемая «сухая невесомость». Такое «безопорное пространство», где тебя, если начинаешь упираться, тут же уводит в сторону. Но в космосе всё равно не так. Там интересней».

У космоса есть свой запах

Кроме ремонтных работ, экипаж Международной космической станции занимается и научно-исследовательской деятельностью. Каждая смена перед полётом в космос получает задание и проводит различные научные эксперименты, как внутри МКС, так и вне станции.

«На поверхности МКС проводят различные эксперименты. Например, размещают в условиях вакуума на определенное время семена различных растений, бактерии, икру рыб, разные биологические субстанции. Я помню, мы как-то были шокированы, когда узнали, что личинки комара в таких условиях выжили и уже на Земле по возвращении превратились в комаров. В пробах, снятых с внешней поверхности станции, были обнаружены колонии бактерий. Живых! Представляете? Как сказал один учёный, жизнь обречена на выживание. Есть ли у космоса запах? Вы знаете, есть. Мне кажется, что это запах грозы и наэлектризованного воздуха», — рассказывает Юрчихин.

Источник

50 лет назад Алексей Леонов первым вышел в открытый космос

18 марта 1965 года наша страна вписала еще одну веху в освоение космоса. На орбиту Земли был выведен двухместный космический корабль «Восход-2», который имел задачу провести новый для человечества эксперимент — выход человека в открытый космос. За этим событием следила вся страна. Космонавт Алексей Леонов находился за бортом корабля «Восход-2» всего 12 минут, но эти минуты навсегда вошли в историю космонавтики.

Отважный советский космонавт, выбравшись из люка корабля «Восход-2», сделал шаг в историю. Он легко отделился от корабля и поплыл в сторону на длину его троса-фала, который был соединен с космическим кораблем. Перед тем как вернуться назад на корабль, космонавт снял с кронштейна киноаппарат, намотал на свою руку фал и вошел в шлюз. Специально для выхода в открытый космос специалистами НПО «Звезда» был разработан скафандр «Беркут». А сами тренировки выхода в космос осуществлялись на борту самолета Ту-104, в котором был установлен макет космического корабля «Восход-2» в натуральную величину. Спустя некоторое время свой выход в открытый космос совершили и американцы, но произошло это уже 3 июня 1965 года, так что советский космонавт Алексей Леонов навсегда остался первым человеком, вышедшим в открытый космос.

18 марта 1965 года новость о первой в истории человечества космической прогулке вызвала в мире настоящее потрясение и восторг. Важно понимать, что это случилось в тот момент, когда США и СССР очень остро соперничали между собой за превосходство в области освоения космоса. Полет космического корабля «Восход-2» был расценен в тот момент как очень серьезный пропагандистский успех страны Советов, а также как удар по национальной гордости американцев.

Скафандр «Беркут»

Понятно, что для выживания человека в условиях вакуума необходима была специальная одежда, за разработку которой взялось НПО «Звезда». В первые свои полеты советские космонавты отправлялись в спасательных скафандрах СК-1, которые весили всего 30 кг. Они оснащались автономным обеспечением кислородом на случай возможной аварии, а также обладали положительной плавучестью — на тот случай, если вместо приземления космонавтов ждало бы приводнение. Однако для выхода в открытый космос и активной работы необходимы были принципиально другие «костюмы», которые обладали бы защитой от солнечной радиации и космического холода, системой терморегуляции, мощной системой жизнеобеспечения.

Специально для выхода в космос был создан скафандр «Беркут», он существенно отличался от той модели, в которой летали космонавты на «Востоках». Для увеличения его надежности в состав скафандра была введена дополнительная резервная герметичная оболочка. Верхний комбинезон был сшит из специальной металлизированной многослойной ткани — экранно-вакуумной изоляции. По сути, скафандр представлял собой термос, который состоял из нескольких слоев пластиковой пленки, покрытой алюминием. Специальная прокладка из экранно-вакуумной изоляции устанавливалась также в обувь и перчатки. Наружная одежда должна была предохранять космонавта от возможных механических повреждений герметичной части скафандра, так как шилась такая одежда из очень прочных искусственных тканей, которые не боялись низких и высоких температур. Скафандр при этом существенно потяжелел, добавила ему веса и новая система жизнеобеспечения. Данная система находилась в специальном ранце и включала в себя помимо системы вентиляции еще и два баллона с кислородом по два литра каждый. На корпусе ранца был закреплен штуцер для их заправки и окошко манометра, предназначенное для контроля за давлением. На случай возникновения нештатной ситуации в шлюзовой камере находилась резервная кислородная система, которая соединялась со скафандром с помощью шланга.

Общий вес нового скафандра приближался к 100 кг. Поэтому во время проведения земных тренировок космонавтам приходилось ездить в своеобразном «бегунке», который поддерживал жесткую часть скафандра. Однако в условиях невесомости масса скафандра не играла никакой значительной роли. Значительно больше помех создавало давление воздуха, который заполнял герметичную оболочку, делая скафандр неподатливым и жестким. Космонавтам приходилось с ощутимым усилием преодолевать сопротивление собственного облачения. Позднее космонавт Алексей Леонов вспоминал: «К примеру, чтобы сжать кисть руки в перчатке нужно было усилие в 25 кг.». Именно по этой причине во время подготовки космонавтов к полету физической форме уделялось очень большое внимание. Ежедневно советские космонавты бегали кроссы или совершали пробежки на лыжах, усиленно занимались тяжелой атлетикой и гимнастикой.

Поменялся и цвет скафандра. «Беркут», для того чтобы лучше отражать солнечные лучи, был выполнен белым, а не оранжевым. На его шлеме появился специальный светофильтр, который должен был защитить глаза космонавта от яркого солнечного света. Созданный скафандр стал настоящим чудом техники. По твердому убеждению его создателей — это был продукт сложнее автомобиля.

Космический корабль «Восход-2»

После совершения перового успешного полета в космос многоместного космического корабля «Восход-1» в СССР была поставлена следующая цель — осуществление выхода человека в открытый космос. Это событие должно было стать значимой вехой в советской лунной программе. Для подготовки к этой миссии новый корабль «Восход-2» был модифицирован по сравнению с «Восходом-1».

В корабле «Восход-1» находился экипаж из 3-х космонавтов. При этом кабина корабля была такой тесной, что они находились на борту без скафандров. В корабле «Восход-2» количество мест было уменьшено до двух. При этом на корабле появилась специальная шлюзовая камера «Волга». Во время старта данная шлюзовая камера находилась в сложенном состоянии. В таком состоянии размеры камеры составляли: диаметр — 70 см, длина — 77 см. Весила шлюзовая камера 250 кг. В космосе шлюзовая камера надувалась. Размеры камеры в надутом состоянии составляли: длина — 2,5 метра, внешний диаметр — 1,2 метра, внутренний диаметр — 1 метр. Перед сходом корабля с орбиты и приземлением шлюзовая камера отстреливалась от космического корабля.

Так как корабль «Восход-2» был предназначен для двух человек, на нем помимо Леонова должен был находиться еще один космонавт. Один человек был штурманом (он же выходил в открытый космос), второй — командиром, который осуществлял пилотирование корабля. Алексей Леонов смог добиться того, чтобы место командира на его корабле занял его друг Павел Беляев. Беляев был на 10 лет старше своего друга и встретил окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке в кабине истребителя, выполняя боевые вылеты против войск Японии. Это был умелый и храбрый летчик. Леонов смог добиться его назначения даже несмотря на то, что врачей очень беспокоила травма ноги, которую Павел Беляев получил, выполняя прыжок с парашютом.

Алексей Леонов

Алексей Леонов появился на свет в 1934 году в крошечном селе Листвянка, расположенном в Западной Сибири (Кемеровская область). Когда ему было 3 года, его отец был репрессирован. Леоновых заклеймили, как врагов народа, при этом власти закрыли глаза на то, что соседи разграбили их имущество. Однако Алексей всегда неохотно вспоминает эти события. Уже в детстве мальчик обнаружил в себе талант художника, но все же решил пойти другим путем. Он успешно закончил военное училище и стал летчиком-истребителем.

Вскоре после окончания училища Алексей получил предложение попробовать свои силы в конкурсе в отряд космонавтов. Леонову удалось получить место в отряде, он стал одним из двадцати его членов, среди которых был и Юрий Гагарин, совершивший в 1961 году первый полет в космос.

На тот момент еще никто не знал, как человеческий организм будет реагировать на выход в открытый космос. По этой причине всех советских космонавтов подвергали очень интенсивным тренировкам. Проводимые испытания должны были показать, насколько далеко удастся раздвинуть ментальные и физические границы возможностей человеческого организма. Позднее Алексей Леонов вспоминал: «Космонавт должен был быть физически подготовленным. Каждый день я пробегал не меньше 5 километров и проплывал 700 метров».

В одно время в центре подготовки космонавтов была запрещена игра в хоккей. Это случилось после того, как несколько человек получили травмы во время этой игры. Взамен космонавтам был предложен волейбол, баскетбол и футбол. Полеты в космос подвергали человеческий организм высоким перегрузкам. Поэтому во время тренировок кандидаты вращались в центрифугах — иногда это вело к потере сознания. Также будущих космонавтов запирали в сурдокамере или барокамере в условиях длительного одиночества. Такие эксперименты были опасны, так как в насыщенной кислородом атмосфере камеры мог возникнуть пожар.

И такой несчастный случай действительно произошел в 1961 году. Тогда во время проведения тренировки в барокамере Валентин Бондаренко случайно уронил ватку со спиртом на закрытую спираль раскаленной электроплитки. В результате огненный шар буквально поглотил его. Бондаренко умер через несколько часов в больнице от полученных страшных ожогов. После данного происшествия инженеры начали использовать во время проведения тренировок обыкновенный воздух. Так что путь в космос был не просто тернист и труден, но и таил в себе реальные опасности для жизни.

Выход в космос

Даже сам выход космос мог закончиться для Алексея Леонова трагично, но тогда все обошлось, хотя во время полета было зафиксировано достаточное количество нештатных ситуаций. Во времена СССР об этом просто умалчивали, правда всплыла на поверхность сравнительно недавно. Неприятности преследовали экипаж «Восхода-2» и во время выхода в открытый космос, и в момент приземления, но в итоге все закончилось хорошо, а Алексей Леонов здравствует и по сей день, прославленному советскому космонавту 30 мая 2014 года исполнилось 80 лет.

В тот момент, когда Алексей Леонов 18 марта 1965 года выкарабкался наружу своего космического корабля и увидел себя на высоте в 500 километров над поверхностью нашей планеты, он совсем не почувствовал движения. Хотя на самом деле он несся вокруг Земли со скоростью, которая во много раз превышала скорость реактивного самолета. Перед Алексеем открылась невиданная ранее никем панорама нашей планеты — наподобие гигантского холста, который был насыщен контрастирующими текстурами и красками, живыми и яркими. Алексей Леонов навсегда останется первым человеком, который смог увидеть Землю во всем ее великолепии.

У советского космонавта в тот момент просто перехватило дух: «Трудно даже представить себе, что это было. Только в космосе можно почувствовать величие и гигантские размеры окружающей человека среды — на Земле такого не почувствуешь». Пять раз космонавт улетал от корабля «Восход-2» и снова возвращался к нему. Все это время в его скафандре успешно поддерживалась «комнатная» температура, в то время как рабочая поверхность «Беркута» то разогревалась на солнце до +60° С, то охлаждалась в тени до -100°С.

В тот момент, когда Алексей Леонов увидел Енисей и Иртыш, ему поступила команда от командира корабля Беляева возвращаться назад. Но сделать это у Леонова не получалось очень долго. Дело оказалось в том, что его скафандр в вакууме сильно раздулся. Настолько, что космонавт просто не мог втиснуться в люк шлюзовой камеры, а советоваться по поводу этой ситуации с Землей было некогда. Леонов делал попытку за попыткой, но все они заканчивались безрезультатно, а запаса кислорода в скафандре хватало всего на 20 минут, которые неумолимо таяли (космонавт провел в космосе 12 минут). В конце-концов Алексей Леонов решил просто сбросить давление в скафандре и вопреки выданным инструкциям, предписывающим заходить в шлюз ногами, решил «вплыть» в него лицом вперед. К счастью, это у него получилось. И хотя Леонов пробыл в открытом космосе всего 12 минут, за это время он успел взмокнуть так, как будто на него вылили целый ушат воды — настолько велика была физическая нагрузка.

Вторая неприятная ситуация произошла уже при выходе с орбиты. Экипаж «Восхода-2» мог стать первым экипажем, погибшим при возвращении с орбиты. Во время снижения к Земле на борту возникли неполадки с отсоединяемым модулем обслуживания, что привело к вращению капсулы с космонавтами, которые испытывали при этом очень сильные перегрузки. Кувыркание прекратилось лишь тогда, когда кабель, соединяющий данный модуль полностью сгорел, и капсула с космонавтами оказалась свободной.

Вторая ошибка закралась в расчеты инженеров ЦУПа, в результате чего капсула с космонавтами приземлилась за сотни километров от расчетной точки. Космонавты оказались в глухой сибирской тайге. Лишь спустя 7 часов после посадки станция мониторинга в Западной Германии сообщила о том, что засекла закодированный сигнал, который посылали космонавты. В итоге космонавты провели ночь в лесу, дожидаясь спасателей. Выходить из тайги им пришлось на лыжах, но уже там, на «большой» земле, их встречали как настоящих героев и покорителей космоса.

Источник