Влияние активности Солнца на растения

Вопрос о связи урожаев сельскохозяйственных культур с солнечной активностью имеет длинную историю. Известно, что еще в III в. до н. э. Катон Старший, римский писатель, заметил, что цены на рожь зависели от солнечной активности (от «помрачения Солнца»). При высокой солнечной активности урожаи ржи были лучше и поэтому цены на рожь снижались. Во времена Галилея эту проблему обсуждал Батиста Балиани. Он высказал предположение о влиянии солнечных пятен на Землю.

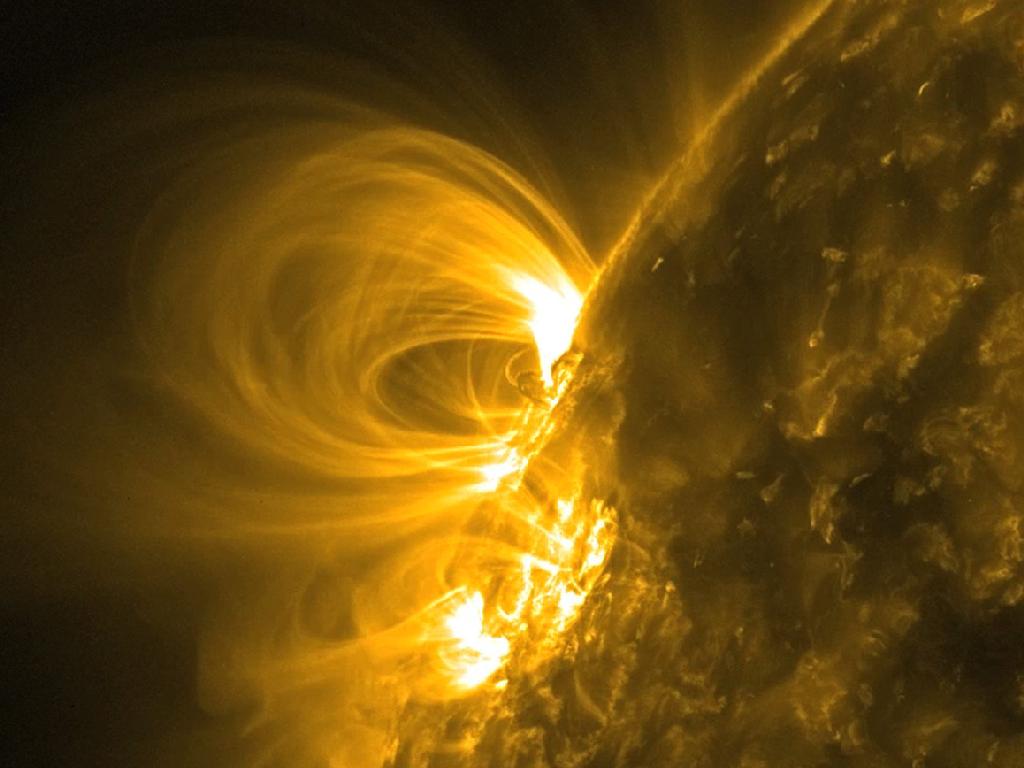

Казалось естественным, что потемневшие участки поверхности Солнца (пятна) излучают меньше солнечной энергии. Поэтому чем больше пятен, тем заметнее охлаждение Земли, которое оказывает влияние на растительный мир. Откуда было знать в то время, что пятна являются источником солнечной энергии, которая переносится к Земле невидимыми потоками заряженных частиц.

Английский астроном Вильям Гершель также интересовался, как количество пятен на Солнце может влиять на развитие растений. Что такое влияние имеется, он не сомневался. Это было в XVIII в., когда существование 11-летнего цикла солнечной активности еще не было установлено. Но было достоверно известно, что количество пятен на Солнце меняется от года к году. Чтобы внести ясность в данный вопрос, Гершель сопоставил собранные им данные о солнечных пятнах почти за двести лет с рыночными ценами на пшеницу. Связь оказалась в принципе очень простой и четкой — цены были тем меньше, чем выше была солнечная активность. При высокой солнечной активности климат становится более влажным, поэтому урожаи пшеницы лучше, а рыночные цены на нее ниже.

Впоследствии этим вопросом занимались многие исследователи. Было установлено, что развитие растений (а значит, и урожаи) тесно связано с уровнем солнечной активности. Конечно, это справедливо не только для ржи и пшеницы. Так, качество вина и урожаи винограда связаны определенным образом с уровнем солнечной активности. Более детальные исследования показали, что связь между солнечной активностью и ростом растений зависит и от местных особенностей климата, как это мы уже видели в случае деревьев и кустарника. Причем солнечная активность влияет на рост растений не только через изменение количества осадков и температуры, но и другим, более окольным путем, — через болезни сельскохозяйственных культур. Если солнечная активность усиливает вредоносность болезней растений, то их рост и урожайность будут от этого страдать.

В разных регионах это влияние солнечной активности на вредоносность болезней растений (например, бурой ржавчины пшеницы) различно. Поэтому будет отличаться и конечный результат, то есть урожайность сельскохозяйственных культур в разных регионах. Но всегда неизменно она выявляет связь с солнечной активностью. Но в одних случаях эта связь положительная, а в других отрицательная. Это и затрудняло решение данного вопроса.

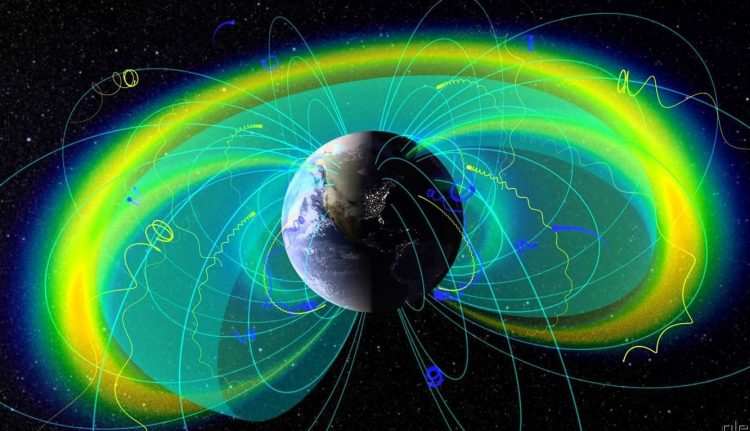

Влияние магнитного поля на растения

О том, что магнитное поле оказывает влияние на рост и формирование растений, можно убедиться очень просто. Все растения на Земле находятся в магнитном поле Земли. Можно убедиться, что растения, которые свободно развиваются, ориентируются в направлении южного магнитного полюса. Другими словами, корни растут преимущественно в этом направлении. Этот эффект зависимости роста растений (или их частей) от магнитного поля был назван магнитотропизмом растений (тропос — направление). Этот эффект у растений изучался очень подробно как в естественных условиях, когда растения развивались в магнитном поле Земли, так и в условиях, созданных искусственно, когда величина и направление магнитного поля, действующего на растения, изменялись. Во всех случаях растения не оставались безучастными к влиянию магнитного поля. Их реакция зависела от направления магнитного поля. В частности, от направления магнитного поля относительно зародышей семян зависят функционально-биохимические свойства растений, развившихся из семян. Так, если ориентировать корешки зародыша пшеницы в направлении южного магнитного полюса, то все растение (и корни и стебли) развивается более эффективно, нежели в случае ориентации корешков зародыша в направлении северного магнитного полюса.

Тип растения определяют и по тому, как развиваются во времени определенные процессы в растении, которые связаны с его функционированием, или, другими словами, по тому, какая ритмика характерна дня этих процессов. Например, лепестки могут располагаться так, что, переходя от одного лепестка к другому, мы будем двигаться по ходу часовой стрелки. Это растение является дисимметричным — «правым» (часовая стрелка движется вправо). Те растения, у которых лепестки расположены в обратном направлении, — являются «левыми» (но, естественно, тоже дисимметричными). Имеется и много других признаков, по которым можно определить, к какому типу относится данное растение. Любопытно, что принадлежность данного растения к определенному типу не является вечной. По истечении определенного времени растения одного типа (например, левые) могут стать растениями другого типа (правами). Представляет интерес не только сам этот факт, но и особенно то, что время такого перерождения равно примерно 11 годам, то есть соответствует длительности цикла солнечной активности! Это не случайно. 11-летний цикл солнечной активности сопровождается таким же по продолжительности циклом магнитной активности, а изменение магнитного поля (в этом проявляется магнитная активность) оказывает влияние на развитие и структуру растений. Влияние магнитного поля (его изменчивости и направления) изучалось очень глубоко многими исследователями. В результате было доказано, что смена дисимметрии цветков у растений действительно следует в строгом соответствии с изменением магнитного поля Земли. Выполненные исследования достоверно доказали, что магнитное поле, вообще, и магнитное поле Земли, в частности, несомненно, влияет на дисимметрию растений. Развитие растения в магнитном поле зависит не только от ориентации магнитного поля относительно самого растения (или его зародыша), но от типа дисимметрии растения. Например, было показано, что если семена растений, относящиеся к левому типу, ориентировать кончиком зародышевого корешка к южному магнитному полюсу Земли, то из них произрастут растения, которые растут более быстро, имеют более высокую ферментативную активность. Содержание хлорофилла в этих растениях больше. В результате всех этих факторов урожайность ориентированных указанным образом растений выше примерно на 13—52%. Чтобы получить такой же качественный эффект для правых растений, их зародыши необходимо ориентировать в противоположном направлении, то есть к северному магнитному полюсу. Разные физиологические процессы в растениях разных типов характеризуются разной зависимостью (как качественно, так и количественно) от магнитного поля.

Связь урожайности и солнечной активности

По данным об урожайности зерновых хлебов в России с 1801 по 1915г. следует, что неурожайные годы чаще совпадают с минимумами солнечной активности. Наибольшие неурожаи приходились на 1810, 1823, 1833 и 1853 гг., которые в точности соответствовали минимумам солнечной активности.

Связь между урожайностью и солнечной активностью осуществляется прежде всего через атмосферную циркуляцию, от которой зависит число осадков и температура. Но, как мы уже видели, связь между солнечной активностью и атмосферной циркуляцией меняет свой характер (знак) примерно каждые 40 лет. В один сорокалетний период увеличение солнечной активности приводит к увеличению температуры воздуха, а в другие, соседние с этими, к уменьшению. Изменяется от периода к периоду и характер осадков. Поэтому естественно, что в разные 40-летние периоды и связь между урожайностью и солнечной активностью будет различной. Это необходимо учитывать как при анализе данных, так и при составлении прогнозов. Здесь очень важно учитывать региональные особенности, поскольку в разных регионах влияние атмосферной циркуляции по-разному влияет на количество осадков, температуру, гидрологический режим и т. д. Так, было показано, что на Европейской территории России большие неурожаи (связанные с сильными засухами) имели место в те годы, когда магнитная активность росла (восходящая ветвь кривой магнитной активности) или же при максимальной магнитной активности.

Анализ данных о засухах за это же время в Казахстане показал, что там сильные засухи имели место только в те периоды, когда солнечная (магнитная) активность уменьшалась, то есть на ветви спада магнитной (и солнечной) активности, а также при спокойном магнитном поле Земли, во время минимальной солнечной активности. Практически все 100% засух в Казахстане за период 1888—1955 гг. приходятся на указанные выше периоды. При максимальной солнечной активности засух в Казахстане в указанный период не было, тогда как на минимумы солнечной активности их приходилось почти половина (43%).

По данным об урожаях в Оренбургской области за 100 лет (1864—1960 гг.) четко прослеживается циклическое изменение урожайности пшеницы. Но эти колебания не следуют в точности изменениям солнечной активности. В начале указанного периода максимальная урожайность приходилась на время минимальной солнечной активности. После этого произошел сдвиг по фазе: наибольшие урожаи пшеницы имели место при максимальной солнечной активности. Такая зависимость наблюдалась в продолжение 30 лет, после чего фазовые отношения изменились. Но цикличность урожаев пшеницы осталась четко выраженной.

Эти результаты очень поучительны. Они свидетельствуют о том. что зависимость урожайности от солнечной активности не следует понимать упрощенно и ждать, что раз увеличилась солнечная активность, то увеличится и урожайность. Чтобы действительно понять, а тем более предсказать связь урожайности с солнечной активностью, надо обязательно учесть все факторы, которые оказывают влияние на рост растений и в свою очередь зависят от солнечной активности. Надо учитывать влияние различных циклов солнечной активности, их сочетания. И само собой разумеется, надо проводить весь этот анализ с учетом местных, региональных, особенностей. Эти особенности проявляются как в атмосферной циркуляции, так и в атмосферных процессах вообще.

Можно выделить прямое и опосредствованное влияние солнечной активности на растения. Типичным примером прямого влияния является фотосинтез. Без солнечного света он невозможен. Солнечный свет является одним из наиболее важных для жизни растений экологических показателей. Он поглощается хлорофиллом и используется при построении первичного органического вещества. Лучистая энергия Солнца действует на клетки растения непосредственно.

Примером опосредствованного влияния является зависимость толщины годичного прироста деревьев от солнечной активности. В данном случае, по мнению учёных, космические факторы изменяют атмосферную циркуляцию (количество осадков и температуру воздуха), что приводит к изменению климата, а эти изменения, в свою очередь, влияют на развитие растений. Мы же видим только конечный результат — толщину годичного кольца данного дерева.

Этой проблемой подробно занимался А. Дуглас. Он стремился выбирать долгоживущие деревья, что дало ему возможность проследить влияние солнечной активности на рост деревьев в течение веков и даже тысячелетий. Первое, на что обратил внимание Дуглас, было то обстоятельство, что на срезах секвойи, имеющих тысячи годичных колец (3200 лет), обычно чередуются годичные кольца быстрого роста (большой толщины) и годичные кольца медленного роста (тонких). Исследования показали, что при минимальной активности Солнца растения развиваются быстрее. Надо иметь в виду, что развитие растения зависит и от типа данного леса, и от температуры во время вегетационного периода, и от увлажнённости леса. Однако, несмотря на все это, во всех изменениях годичных колец различных деревьев выявляется определенная их зависимость от солнечной активности.

Следует еще указать на один фактор, оказывающий влияние на рост растений. Это деятельность микроорганизмов в почве. Их роль в жизни растений огромна, так как они задерживают азот в почве. Азот вносится в почву вместе с удобрениями. Здесь он превращается в молекулярную форму, после чего денитрифицирующие бактерии выводят его быстро из игры и в дальнейшем в развитии растений он не участвует. Было показано, что жизнь (в частности численность) микроорганизмов (аммонифицирующих бактерий) зависит от солнечной активности. Раньше считалось, что микроорганизмы прекращают свою работу с окончанием вегетационного периода. Но оказалось, что это не так. Микроорганизмы в почве способны успешно функционировать даже в сильно промерзшей почве. Причем эффективность их деятельности (размножения) зависит от солнечной активности. Образно говоря, солнечная активность сама удобряет почву. В зависимости от солнечной активности (не от температуры и влажности почвы!) изменяется численность различных микроорганизмов, таких как аммонифицирующие и нитрифицирующие бактерии, аэробные целлюлозоразлагающие бактерии и водоросли, которые используют в своей деятельности нитраты (а не только аммиак почвы).

Так, с ростом солнечной активности с начала 1966 г. численность нитрифицирующих бактерий увеличилась примерно в 10 раз и в последующие годы оставалась очень высокой. Одновременно (одномоментно!) изменилась численность и других указанных выше бактерий. Роль этих процессов в жизни растений можно понять на основании таких данных. Азот вносится в почву с удобрениями, но выносится азот из почвы больше, чем вносится, — получается большой дефицит азота в почве. Ликвидировать его и помогают микроорганизмы, которые фиксируют азот. Поэтому их называют азотфиксирующими организмами. Без учета деятельности этих микроорганизмов невозможно понять процессы, протекающие в почве. Численность микроорганизмов в окультуренной почве огромна. Примерно 5—6 тонн микробных клеток содержится на площади всего в 1 га. Речь идет о пахотном слое.

Влияние солнечной активности на численность микроорганизмов в почве является в определенной мере прямым, непосредственным. Это надо понимать следующим образом. Когда солнечная энергия, переносимая к Земле, вызывает изменения в погодном слое атмосферы, которые в свою очередь окажут влияние на рост растений, то говорят о косвенном, опосредствованном влиянии солнечной активности на жизнь растений. Надо иметь в виду, что сама солнечная энергия по пути от Солнца к погодному слою атмосферы Земли много раз меняет свою форму. Когда солнечное излучение непосредственно влияет на растения, то такое влияние является несомненно прямым.

При подготовке статьи использовалась литература: Дуглас А. Жизнь, вселенная и всё остальное / А. Дуглас. – СПб.: Эксмо, 2002. – 324 с., Ю. В. Мизун, Ю. Г. Мизун «Тайны будущего» М.: Вече, 2000

Источник

Влияние Солнца на биологическую жизнь Земли

Солнце освещает и согревает нашу планету. Без этого была бы возможна жизнь на ней не только человека, но и даже самых маленьких микроорганизмов. Солнце – главный, основной, хотя и не единственный, двигатель происходящих на Земле процессов. Но заметим, что все же не только тепло и свет получает Земля от Солнца. Различные виды солнечного излучения и потоки частиц постоянно взаимодействуют, влияя на жизнь на нашей планеты и на планету в целом, с нашим миром.

Солнце посылает на нашу Землю электромагнитные волны всех областей спектра. Это могут быть волны от многокилометровых радиоволн до гамма-лучей.

Окрестностей Земли достигают также и заряженные частицы самых различных энергий –

- как высоких: это солнечные космические лучи;

- так и низких и средних: это потоки солнечного ветра, выбросы от вспышек.

Наконец, Солнце испускает мощный поток элементарных частиц: так называемых, нейтрино. Однако воздействие нейтрино на земные процессы пренебрежимо мало.

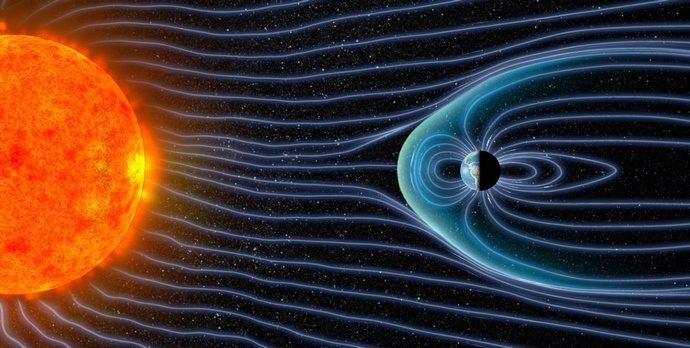

Только совсем малая часть заряженных частиц из межпланетного пространства попадает в атмосферу Земли. Остальные же отклоняет или задерживает геомагнитное поле. Но и их энергии достаточно для того, чтобы вызвать полярные сияния, также возмущения магнитного поля нашей планеты.

Магнитное поле земли

Воздействие Солнца на Землю

Для Земли Солнце мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли. В целом Солнце определяет экологию планеты. Без него – не было бы и воздуха, необходимого для жизни: он превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерших вод и обледеневшей суши.

Солнце относится к такому типу звезд, который идеально подходит для поддержания жизни на Земле. Наше Солнце — звезда долговечная, с равномерным свечением, не слишком большая и не слишком горячая.

Огромное большинство звезд в нашей Галактике гораздо меньше Солнца, и ни одна и из них не излучает именно такого света и такого количества тепла, какое необходимо для поддержания жизни на планете, подобной Земле.

Для возникновения и обеспечения жизни особенно важна роль лучистой энергии Солнца, которая постоянно поддерживает необходимую для жизни среду обитания. Своим притяжением Солнце всегда удерживает Землю на почти одинаковом, среднем расстоянии от себя (астрономическая единица), обеспечивая тем самым достаточно стабильную экологию, пригодную для поддержания жизни.

Влияние на живую природу

Благодаря тому, что тепло на планету поступает в неравномерных количествах, что обусловлено также наклонённой осью орбиты, наступает смена времён года, а на Земле образовались различныеклиматические пояса.

Чем меньше приходит на поверхность солнечного тепла, тем скуднее растительность. Зимой природа «засыпает» и ждёт прихода дней с более длинными днями, когда солнечная активность возрастает.

Зимой и осенью, когда Солнце в Северном полушарии стоит низко над горизонтом и продолжительность светового дня мала и мало поступление солнечного тепла, природа увядает и засыпает — деревья сбрасывают листья, многие животные впадают на длительный срок в спячку или же сильно снижают свою активность.

Весной же вся природа просыпается, трава распускается, деревья выпускают листья, появляются цветы, оживает животный мир. И всё это благодаря всего одному-единственному Солнцу.

В зелёных листьях растений содержится зелёный пигмент-хлорофилл. Этот пигмент является важнейшим катализатором на Земле в процессе фотосинтеза. Реакция воды и углекислого газа происходит с поглощением энергии, поэтому в темноте фотосинтез не происходит.

Фотосинтез, преобразуя солнечную энергию и производя при этом кислород, дал начало всему живому на Земле. Поедая растения, в которых за счёт Солнца накоплена энергия, существуют и животные.

Постепенно, переходя от звена к звену, солнечная энергия достаётся всем живым организмам в мире, включая и людей. Благодаря использованию минеральных солей почвы растениями в состав органических соединений включаются также следующие химические элементы: азот, фосфор, сера, железо, калий, натрий, а также многие другие элементы. Впоследствии из них строятся огромные молекулы белков, нуклеиновых кислот, углеводов, жиров — веществ, жизненно необходимых для клеток.

Влияние Солнца на растения

Можно выделить следующее влияние солнечной активности на растения:

Типичным примером прямого влияния является фотосинтез. Без солнечного света он невозможен. Солнечный свет является одним из наиболее важных для жизни растений экологических показателей. Лучистая энергия Солнца действует на клетки растения непосредственно.

Примером опосредствованного влияния является зависимость толщины годичного прироста деревьев от солнечной активности. В данном случае, по мнению учёных, космические факторы изменяют атмосферную циркуляцию (количество осадков и температуру воздуха), что приводит к изменению климата, а эти изменения, в свою очередь, влияют на развитие растений. Мы же видим только конечный результат — толщину годичного кольца данного дерева.

Этой проблемой подробно занимался А. Дуглас. Он стремился выбирать долгоживущие деревья, что дало ему возможность проследить влияние солнечной активности на рост деревьев в течение веков и даже тысячелетий.

Исследования показали, что при минимальной активности Солнца растения развиваются быстрее. Во всех изменениях годичных колец различных деревьев выявляется определенная их зависимость от солнечной активности.

Кроме того, 11-летний цикл солнечной активности сопровождается таким же по продолжительности циклом магнитной активности, а изменение магнитного поля (в этом проявляется магнитная активность) оказывает влияние на развитие и структуру растений.

Растения используют солнечный свет как источник информации. Так, соотношение продолжительности ночного и дневного периода служит для большинства растительных организмов ориентиром в этапах их развития (начало вегетации, цветения, периода покоя и т. п.). Такая реакция растений на длину дня и ночи, известная как фотопериодизм, и позволяет выбирать наиболее оптимальное время для осуществления каждой фазы своей жизнедеятельности.

Связь урожайности сельскохозяйственных растений и солнечной активности

Вопрос о связи урожаев сельскохозяйственных культур с солнечной активностью имеет длинную историю. Известно, что еще в III в. до н. э. Катон Старший, римский писатель, заметил, что цены на рожь зависели от солнечной активности (от «помрачения Солнца»). При высокой солнечной активности урожаи ржи были лучше и поэтому цены на рожь снижались.

По данным об урожайности зерновых хлебов в России с 1801 по 1915г. следует, что неурожайные годы чаще совпадают с минимумами солнечной активности. Наибольшие неурожаи приходились на 1810, 1823, 1833 и 1853 гг., которые в точности соответствовали минимумам солнечной активности.

Связь между урожайностью и солнечной активностью осуществляется прежде всего через атмосферную циркуляцию, от которой зависит число осадков и температура. Но связь между солнечной активностью и атмосферной циркуляцией меняет свой характер (знак) примерно каждые 40 лет.

Прорастание семени

Недостаточность или отсутствие освещения очень пагубно сказываются на развитии культур по причине деактивации процесса фотосинтеза и, как следствие, ограниченного образования органических веществ. В результате растения вырастают слабыми, и у них наблюдаются различные дефекты роста и развития: вытянутость побегов и междоузлий, бледная окраска зеленой массы, уменьшение размеров листьев, скудность цветообразования или полное отсутствие цветения, пожелтение и опадание нижних листьев и т. д.

Хронический дефицит солнечной энергии приводит к гибели растений.

Избыточное освещение

Культуры могут испытывать недостаток света при короткой продолжительности светового дня, а также при недостаточной интенсивности самого освещения. По требовательности к освещению растения делятся на:

- светолюбивые (гелиофиты);

- теневыносливые (сциогелиофиты);

- тенелюбивые (сциофиты).

К первой группе относятся культуры, которые хорошо растут и развиваются под действием прямых солнечных лучей или яркого рассеянного света, а на уменьшение продолжительности и интенсивности освещения реагируют негативно. Как правило, это растения южных регионов, где солнечная активность позволяет им получать не менее 10 – 12 тысяч люксов за год. В эту категорию входят большинство огородных культур и плодоносящих деревьев, цитрусовые, пальмы, суккуленты, бугенвиллия, жасмин, гибискус, гардения, пассифлора, розы и пр.

Растения и свет

Не только интенсивность светового потока оказывает огромное влияние на жизнедеятельность растений. Также культуры очень чувствительны и к продолжительности освещения.

В зависимости от этой реакции различают растения длинного дня, для которых требуется световой период не менее 12 – 18 часов в сутки (пшеница, рожь, лен, ячмень, овес, чечевица, горох, мак, свекла и др.) и растения короткого дня, довольствующиеся солнечным светом в течение 8 – 12 часов (кукуруза, просо, соя, фасоль, табак, хлопчатник и пр.).

С помощью укорачивания или удлинения осветительного периода можно регулировать начало и продолжительность фаз жизнедеятельности (вегетацию, цветение, плодоношение) растений.

У культур, входящих в группу растений короткого дня, сокращение осветительного периода вызывает ускорение перехода от вегетативной стадии развития к репродуктивной. Обратная реакция наблюдается у растений длинного дня: более продолжительный осветительный период стимулирует более раннее вступление в фазу цветения.

Путем длительных экспериментов и наблюдений ученым удалось установить, что определенные диапазоны солнечного спектра по-разному воздействуют на растения, а с помощью правильно подобранного спектрального освещения можно стимулировать увеличение урожайности культур на 30%.

Влияние солнца на качество почвы

Следует еще указать на один фактор, оказывающий влияние на рост растений. Это деятельность микроорганизмов в почве. Их роль в жизни растений огромна, так как они задерживают азот в почве.

Азот вносится в почву вместе с удобрениями. Здесь он превращается в молекулярную форму, после чего денитрифицирующие бактерии выводят его быстро из игры и в дальнейшем в развитии растений он не участвует.

Было доказано, что жизнь (в частности численность) микроорганизмов (аммонифицирующих бактерий) зависит от солнечной активности.

Образно говоря, солнечная активность сама удобряет почву. В зависимости от солнечной активности (не от температуры и влажности почвы!) изменяется численность различных микроорганизмов, таких как аммонифицирующие и нитрифицирующие бактерии, аэробные целлюлозоразлагающие бактерии и водоросли, которые используют в своей деятельности нитраты (а не только аммиак почвы).

Так, с ростом солнечной активности с начала 1966 г. численность нитрифицирующих бактерий увеличилась примерно в 10 раз и в последующие годы оставалась очень высокой. Одновременно (одномоментно!) изменилась численность и других указанных выше бактерий.

Влияние Солнца на животных

Ещё в XIX веке учёными был проведён ряд исследований. Выяснилось, что ультрафиолетовые лучи Солнца последовательно сперва возбуждают, а затем угнетают клетки животных, что объясняется раздражением плазмы клеток. Под влиянием света происходит повышение окислительных процессов в клетках и усиление газового обмена живой мышечной и нервной ткани.

Внутриклеточная жизнь также находится в известной зависимости от света.

Очень важным следует считать изменение газообмена у животных под влиянием солнечного света. Молешотт еще в 1855 году показал на целом ряде животных, что свет вызывает увеличение поглощения кислорода и усиление выделения углекислоты.

Ряд ученых нашли большую потерю веса у кошек и лягушек на свету, чем у тех, которые развивались в темноте. Однако существует противоположное мнение о влиянии света на вес; полагают, что свет возбуждающе действует на организм, что содействует усилению усвоения пищи; результатом этого может быть прирост в весе животных и увеличение их роста.

Исследователей Байкала давно интересовала одна из его наиболее интригующих загадок — так называемые «мелозирные годы«, когда в весеннем планктоне подо льдом интенсивно развиваются крупноклеточные виды водорослей, давая вспышку в величине биомассы в десятки раз по сравнению с обычными годами. Лишь недавно учёными было установлено, что циклы развития весеннего фитопланктона резонансно сопряжены с циклами солнечной активности.

Фитопланктон далеко не уникален в своём подчинении солнечно-земным ритмам, существуют подобные закономерности и в жизни других представителей флоры и фауны. Уже в XXI веке можно утверждать, что солнечным ритмам подчиняются стада крупнорогатого скота в своих миграциях, птицы в перелетах, циклы размножения бактерий и вирусов часто коррелируют с ритмами Солнца.

Таким образом, из рассмотренных выше примеров можно заключить, что Солнце, а главным образом солнечная активность и солнечный свет оказывают влияние на жизнь животных.

Влияние Солнца на организм человека

Солнце может быть человеку как другом, так и врагом. При грамотном подходе, с его помощью можно укрепить свое здоровье, повысить иммунитет и улучшить настроение. И, напротив, неразумное использование его возможностей может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Польза Солнца для здоровья человека

Регулярное принятие солнечных ванн оказывает положительное воздействие на наш организм. Они способствуют улучшению обмена веществ и состава крови, повышают общий тонус.

Позитивное влияние Солнца на организм человека было замечено уже в глубокой древности. Больным и ослабленным людям прописывали прогулки на открытом воздухе и солнечные ванны. Это способствовало улучшению состояния их здоровья.

Давно доказано, что солнечный свет способен убивать возбудителей многих заболеваний, в том числе таких серьезных, как туберкулез кожи. Кроме того, под воздействием ультрафиолетовых лучей в организме человека вырабатывается витамин D, от которого зависит крепость наших костей и зубов. При дефиците этого витамина у детей возникает рахит.

Вред Солнца для человеческого организма

Передозировка даже самого полезного лекарства приносит вред. То же самое можно сказать и о солнечных лучах. Избыточное пребывание на солнце влечет за собой массу неприятных последствий. Об этом обязательно стоит знать тем, кто любит часами загорать на пляжах.

Ультрафиолет способен оказывать разрушительное воздействие на кожу. Слишком продолжительные солнечные ванны могут стать причиной преждевременного старения кожи и раннего появления морщин. Кроме того, чрезмерное пребывание на солнце повышает риск меланомы и других опасных заболеваний. Для того чтобы избежать этих последствий, следует загорать в периоды с 9 до 11 и с 16 до 19 часов, когда УФ-лучи наиболее слабы.

Отправляясь на улицу, обязательно нужно пользоваться защитными средствами для кожи и волос, чтобы снизить негативное влияние Солнца на организм человека.

Защищать нужно не только голову и тело, но и глаза, поскольку ультрафиолет разрушает сетчатку. Во избежание этого, следует носить солнечные очки обязательно хорошего качества.

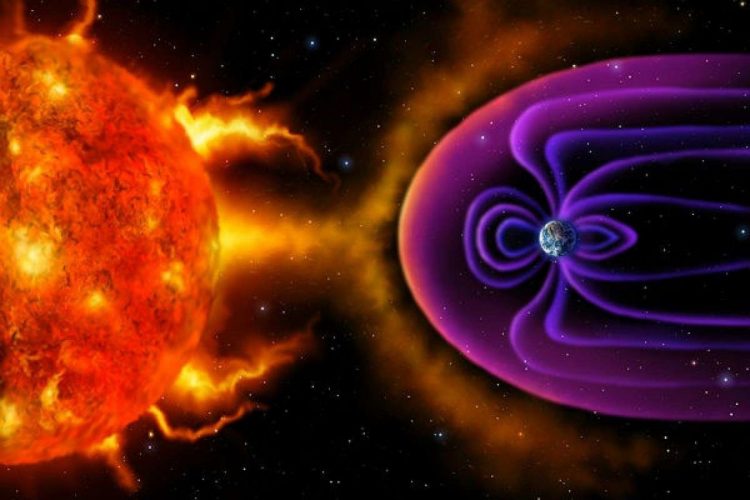

Магнитные бури

В ряду многообразных проявлений солнечной активности особое место занимают хромосферные вспышки. Эти мощные взрывные процессы существенно влияют на магнитосферу, атмосферу и биосферу Земли. Магнитное поле Земли начинает беспорядочно меняться, и это является причиной магнитных бурь.

Отрицательному влиянию воздействия магнитных бурь предрасположены по различным данным от 50 до 70% населения всего мира

Самые сильные и смертоносные эпидемии всегда совпадали с максимумами солнечной активности. Такая же закономерность была обнаружена для заболеваний дифтерией, менингитом, полиомиелитом, дизентерией и скарлатиной.

В начале 60-х гг. появились научные публикации о связи сердечно-сосудистых заболеваний с солнечной активностью. Приведен факт, что

В 30-х гг. ХХ столетия в городе Ницце (Франция) было замечено, что число инфарктов миокарда и инсультов у пожилых людей резко возрастало в те же самые дни, когда на местной телефонной станции наблюдались сильные нарушения связи вплоть до полного ее прекращения. Как впоследствии выяснилось, нарушения телефонной связи были вызваны магнитными бурями.

Метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями следует отслеживать приближение магнитных бурь и заранее исключить на этот период какие-либо события, действия, которые могут привести к стрессу, лучше всего в это время быть в покое, отдыхать и сократить любые физические и эмоциональные перегрузки.

Видео

Источник