Что скрывает Млечный Путь: сведения, которые мы знаем, и популярные теории

Планета Земля, Солнечная система, миллиарды других звезд и небесных тел – все это наша галактика Млечный Путь — огромное межгалактическое образование, где все подчиняется законам гравитации. Данные о том, каковы истинные размеры галактики, являются только приблизительными. И самое интересное, что таких образований, больших или меньших, во Вселенной сотни, может быть даже тысячи.

Галактика Млечный Путь и что ее окружает

Все небесные тела, включая планеты Млечного пути, спутники, астероиды, кометы и звезды, постоянно находятся в движении. Рожденные в космическом вихре Большого взрыва, все эти объекты пребывают на пути своего развития. Одни имеют более древний возраст, другие — явно моложе.

Ощутить визуально галактические границы невозможно. Еще 100 лет назад научный мир даже не подозревал о том, что наша галактика Млечный Путь не единственная во Вселенной. Только благодаря стараниям американцам Эдвина Хаббла стало понятным, что Вселенная буквально напичкана гравитационными образованиями. Есть среди них совсем маленькие галактики, есть средних размеров, подобные нашей, а есть настоящие гиганты. Яркий тому пример, ближайшая к Млечному пути галактика Андромеда, которая больше в 2-2,5 раза. Что касается карликовых галактик, то их судьба незавидна. Им выпала роль быть спутниками более крупных образований, которые впоследствии поглотят их.

Наш межгалактический мегаполис в компании с галактиками Андромеда и Треугольник образуют Местную группу, которая соответственно уже является частью более крупного образования — Местного сверхскопления Девы.

Основные характеристики и параметры

Млечный Путь – типичная спиральная галактика класса SBbc, у которой есть перемычка. Диаметр Млечного Пути составляет 100 тыс. световых лет. В пределах этих границ пребывает от 200 до 400 миллиардов звезд различных типов, каждая из которых находится на определенной стадии своего развития. Толщина галактического диска варьируется в пределах 1000 световых лет.

Масса галактики Млечный Путь включает в себя не только массу звезд. Большая часть галактического диска — это масса темной материи и межзвездного газа. Все это вместе составляет колоссальный вес, равный 4,8·10¹¹ M☉. Другими словами, Млечный Путь в 150 млрд. раз тяжелее нашего Солнца.

Гравитационное образование вращается вокруг центра, при этом отдельные части галактики вращаются с разной скоростью. Если в центре скорость вращения галактического диска достаточно умеренная, то на периферии этот параметр достигает значений 200-250 км/с. На одном из этих участков, ближе к центру галактического диска, расположено Солнце. Расстояние от него до центра галактики составляет 25-28 тыс. световых лет. Полный оборот вокруг центральной оси гравитационного образования Солнце и Солнечная система совершают за 225-250 млн. лет. Соответственно, за всю историю своего существования Солнечная система только 30 раз облетела вокруг центра.

Место галактики во Вселенной

Следует отметить одну примечательную особенность. Положение Солнца и соответственно, планеты Земля очень удобно. В галактическом диске постоянно происходит процесс уплотнения. Вызван этот механизм несоответствием скорости вращения спиральных ветвей и движения звезд, которые перемещаются в пределах галактического диска по своим законам. Во время уплотнения происходят бурные процессы, сопровождающиеся мощным ультрафиолетовым излучением. Солнце и Земля уютно расположились в коротационной окружности, где подобная бурная деятельность отсутствует: между двумя спиральными ветвями на границе рукавов Млечного Пути — Стрельца и Персея. Этим объясняется и то спокойствие, в котором мы пребываем столь длительное время. Уже более 4,5 млрд. лет нас не затрагивают космические катаклизмы.

Строение галактики Млечный Путь

Галактический диск не однороден по своему составу. Как и другие спиральные гравитационные системы, Млечный Путь имеет три различаемых области:

- ядро, сформированное плотным звездным скоплением, насчитывающим миллиард звезд разного возраста;

- сам галактический диск, сформированный из скоплений звезд, звездного газа и пыли;

- корона, сферическое гало — область в которой располагаются шаровые скопления, карликовые галактики, отдельные группы звезд, космическая пыль и газ.

Вблизи плоскости галактического диска располагаются молодые звезды, собранные в скопления. Плотность звездных скоплений в центре диска выше. Вблизи центра плотность составляет 10000 звезд на один кубический парсек. В районе, где находится Солнечная система, плотность звезд составляет уже 1-2 светила на 16 кубических парсеков. Как правило, возраст этих небесных тел не более нескольких миллиардов лет.

Межзвездный газ также концентрируется вокруг плоскости диска, подчиняясь центробежным силам. Несмотря на постоянную скорость вращения спиральных ветвей, межзвездный газ распределен неравномерно, образуя большие и малые зоны облачности, туманности. Однако основным галактическим строительным материалом является темная материя. Ее масса преобладает над совокупной массой всех небесных тел, входящих в состав галактики Млечный Путь.

Если на схеме строение галактики достаточно понятно и прозрачное, то в реальности рассмотреть центральные области галактического диска практически невозможно. Газопылевые облака и скопления звездного газа скрывают от нашего взора свет из центра Млечного пути, в котором живет настоящий космический монстр — сверхмассивная черная дыра. Масса этого сверхгиганта составляет приблизительно 4,3 миллиона M☉. Рядом со сверхгигантом располагается черная дыра меньших размеров. Дополняют эту мрачную компанию сотни карликовых черных дыр. Черные дыры Млечного пути являются не только пожирателями звездной материи, но и выполняют функцию родильного дома, выбрасывая в пространство огромные сгустки протонов, нейтронов и электронов. Именно из них образуется атомарный водород — главное топливо звездного племени.

Перемычка — бар находится в области ядра галактики. Ее длина составляет 27 тыс. световых лет. Здесь царствуют старые звезды, красные гиганты, звездной материей которых питаются черные дыры. В этой области сконцентрирована основная часть молекулярного водорода, который выступает основным строительным материалом процесса звездообразования.

Геометрически структура галактики выглядит достаточно просто. Каждый спиральный рукав, а их у Млечного пути целых четыре, берет свое начало из газового кольца. Рукава расходятся под углом 20⁰. На внешних границах галактического диска основным элементом является атомарный водород, который распространяется от центра галактики к периферии. Толщина водородного слоя на окраинах Млечного пути значительно шире, чем в центре, при этом плотность его крайне низкая. Разряжению водородного слоя способствует воздействие карликовых галактик, которые неотлучно следуют с нашей галактикой на протяжении десятков миллиардов лет.

Теоретические модели нашей галактики

Еще древние астрономы пытались доказать, что видимая полоса на небосклоне — это часть огромного звездного диска, вращающегося вокруг своего центра. Этому утверждению способствовали проводимые математические подсчеты. Получить представление о нашей галактике удалось только спустя тысячи лет, когда в помощь науке пришли инструментальные методы исследования космоса. Прорывом в исследовании природы Млечного пути стала работа англичанина Уильяма Гершеля. В 1700 году он сумел опытным путем доказать, что наша галактика имеет форму диска.

Уже в наше время исследования приняли другой оборот. Ученые делали ставку на сравнении движения звезд, между которыми было разное расстояние. Методом параллакса Якоб Каптейн сумел примерно определить диаметр галактики, который по его расчетам составляет 60-70 тыс. световых лет. Соответственно было определено и место Солнца. Оказалось, что оно располагается сравнительно далеко от бушующего центра галактики и на приличном удалении от периферии Млечного пути.

Основополагающей теорией существования галактик является теория американского астрофизика Эдвина Хаббла. Ему принадлежит идея классифицировать все гравитационные образования, деля их на эллиптические галактики и образования спирального типа. Последние, спиральные галактики представляют самую обширную группу, в которую входят образования различных размеров. Крупнейшей из недавно открытых спиральных галактик является NGC 6872, диаметр которой превышает 552 тыс. световых лет.

Ожидаемое будущее и прогнозы

Галактика Млечный Путь выглядит компактным и упорядоченным гравитационным образованием. В отличие от своих соседей, в нашем межгалактическом доме довольно спокойно. Черные дыры планомерно воздействуют на галактический диск, уменьшая его в размерах. Этот процесс уже длится десятки миллиардов лет и сколько еще будет продолжаться — неизвестно. Единственная угроза, которая нависает над нашей галактикой, исходит от ее ближайшей соседки. Галактика Андромеда стремительно сближается с нами. Ученые предполагают, что столкновение двух гравитационных систем может произойти через 4,5 млрд. лет.

Подобная встреча-слияние будет означать конец того мира, в которм мы привыкли жить. Млечный Путь, меньший по размерам, будет поглощен более крупным образованием. Вместо двух крупных спиральных образований во Вселенной появится новая эллиптическая галактика. До этого времени наша галактика сумеет расправиться со своими спутниками. Две карликовые галактики — Большое и Малое Магеллановы Облака — Млечный Путь поглотит через 4 млрд. лет.

Источник

Млечный Путь, зодиак и планеты

Млечный Путь представляет собой слабосветящуюся с неровными и неопределенными очертаниями полосу, опоясывающую все небо. Ширина ее различна — в наиболее широких местах больше 15°, в самых узких всего несколько градусов.

Млечный Путь проходит по следующим созвездиям: Единорог, Малый Пес, Орион, Близнецы, Телец, Возничий, Персей, Жираф, Кассиопея, Андромеда, Цефей, Ящерица, Лебедь, Лисичка, Лира, Стрела, Орел, Щит, Стрелец, Змееносец, Южная Корона, Скорпион, Наугольник, Волк, Южный Треугольник, Центавр, Циркуль, Южный Крест, Муха, Киль, Паруса, Корма.

Глаз сразу обнаруживает клочковатое строение Млечного Пути. Он очень неоднороден и наряду с тусклыми, еле заметными его участками есть «звездные облака» настолько яркие, что их иногда можно даже спутать с обычными дождевыми облаками. Эта особенность структуры Млечного Пути вызвана в основном двумя причинами: 1) действительной неравномерностью распределения звезд в Галактике, где звездные облака можно рассматривать как своеобразные структурные детали; 2) наличием поглощающей среды, которая в виде темных туманностей самых разных форм и размеров придает Млечному Пути причудливые очертания. К этому можно добавить, что видимая на земном небе концентрация звезд в области Млечного Пути вызвана, как уже говорилось, диско — подобной формой Галактики. Если бы наша звездная система напоминала по своему строению шаровое скопление и мы находились вблизи его центра, никакого Млечного Пути на небе не было бы. Звезды были бы рассеяны по всему небосводу почти равномерно.

Внутри Млечного Пути можно наметить некоторую среднюю линию, называемую галактическим экватором. На небесной сфере она представляет собой большой круг, наклоненный к плоскости небесного экватора под углом 62°. Небесный экватор и галактический экватор пересекаются в двух точках, расположенных в созвездиях Орла и Единорога. Точки, удаленные на 90° от галактического экватора, называются полюсами Галактики. Северный полюс Галактики лежит в созвездии Волос Вероники (α = 12 ч 40 м , δ= +28°), а южный полюс — в созвездии Скульптора (α = 0 ч 40 м , δ = — 28°). При изучении Галактики удобно пользоваться так называемой галактической системой координат, в которой основным большим кругом выбран галактический экватор.

Самое удобное время для наблюдения Млечного Пути — темные ночи августа и первой половины сентября. Клочковатость Млечного Пути хорошо заметна в созвездии Лебедя. Но особенно замечательно очень яркое и плотное звездное облако в созвездии Щита. Несколько ярких звездных облаков можно увидеть и в созвездии Стрельца, но из-за низкого положения над горизонтом они менее эффектны, чем в Щите.

Начиная от Денеба, Млечный Путь ниспадает к горизонту двумя сияющими потоками. Темный промежуток между ними («Великая щель», как иногда его именуют), по-видимому, вызван многочисленными и сравнительно близкими к нам темными туманностями, которые заслоняют расположенные за ними яркие области Млечного Пути. В южном полушарии неба, вблизи Южного Креста, можно наблюдать знаменитый «Угольный мешок»-зияющий чернотой провал в Млечном Пути, который наблюдатели XVII в. и впрямь считали «отверстием в небе». На самом деле и здесь перед нами темное облако космического «дыма», мешающее рассмотреть манящие нас звездные дали.

Для знакомства со структурой Млечного Пути читатель может воспользоваться картами, данными в Приложениях V-VI. Наблюдение невооруженным глазом здесь надо сочетать с изучением структурных деталей Млечного Пути в бинокль. Вряд ли стоит говорить о пользе таких наблюдений — ведь тот, кто их ведет, наглядно, собственными глазами убеждается в сложности строения Галактики, в наличии колоссальных масс темного, поглощающего свет космического вещества.

Завершая наш рассказ о звездном небе, мы должны привлечь внимание читателя и к тем внешне звездообразным светилам, которые своим присутствием зачастую «портят» привычные очертания созвездий и могут породить у новичка досадное недоумение. Речь идет о планетах, причем не о всех, а только о самых ярких (рис. 72) * .

* ( Надо, однако, иметь в виду, что при наблюдениях в бинокль или телескоп можно иногда увидеть «звездочку», не помеченную на карте,-далекую комету или астероид.)

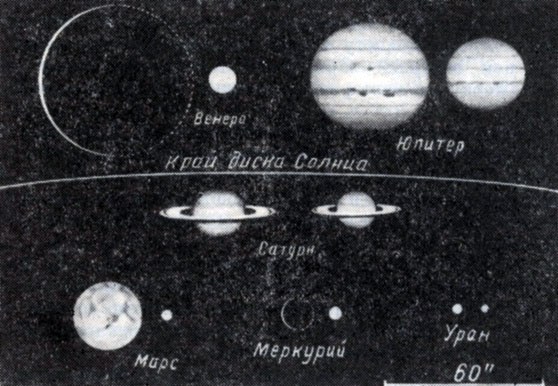

Рис. 72. Относительные видимые размеры планет при наблюдении и наименьшем удалении от Земли и их внешний облик при наблюдении в небольшой телескоп

Мы исключаем Меркурий, который постоянно скрывается в лучах зари и никогда у нас не виден на фоне звездного неба. Изучению созвездий никак не могут помешать и такие планеты, как Уран, Нептун и Плутон, блеск которых невелик. По тем же причинам не могут служить помехой и малые планеты — астероиды. Но зато четыре планеты — Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — принадлежат к числу самых ярких светил земного неба, и спутать их с яркими звездами новичку очень легко. Чтобы этого не произошло, надо твердо запомнить те двенадцать созвездий Зодиака, о которых уже была речь. К ним прибавим и Змееносец — созвездие, официально не причисленное к Зодиаку, но содержащее значительный участок эклиптики.

Венера, Марс, Юпитер и Сатурн могут наблюдаться на земном небе только в зодиакальных созвездиях. Второй их характерный признак — в отличие от ярких звезд планеты заметно не мерцают. Оговоримся, что очень низко над горизонтом или при весьма неспокойной атмосфере мерцают и планеты.

Каждая из перечисленных планет имеет характерную окраску. Венера выглядит ослепительно белой, Юпитер — желтовато-белым, Марс — красноватым, а Сатурн — тускло-желтым. Венера бывает видна в западной или восточной части небосвода и появляется (исчезает) в лучах вечерней (утренней) зари раньше (позже) всех звезд. Марс, Юпитер и Сатурн могут быть видны в любой час ночи. Расстояние планет от Земли и Солнца непрерывно меняется, а потому все время изменяется и их блеск. Из всех планет наиболее ярка Венера, ее максимальный блеск — 4,8 m . Максимальный блеск Марса — 1,6 m , Юпитера — 2,З m , Сатурна — 0,9 m . Надо помнить, что блеск всех этих планет меняется в очень значительных пределах, и, например, в периоды удаленности от Земли Марс выглядит ничем не замечательной красноватой звездочкой 2 m .

Наконец, главная особенность планет — этих «блуждающих светил» — перемещение на фоне созвездий. Если отметить возможно точное положение планеты на звездной карте и затем повторить наблюдение через две-три недели, смещение планеты среди звезд (кроме, может быть, Сатурна) станет очевидным.

Обнаружив планету, естественно направить на нее телескоп. К сожалению, с любительскими средствами исследования мало что можно увидеть на планетах. Тем не менее любители астрономии внесли существенный вклад в планетную астрономию. Даже теперь, когда планеты исследуются не только с помощью мощных оптических и радиотелескопов, но и непосредственно космическими автоматическими зондами, любители астрономии могут кое в чем помочь профессионалам-астрономам. Об этом подробно рассказано в книге: Бронштэн В. А. Планеты и их наблюдение.-М.: Наука, 1979. Здесь же мы кратко познакомим читателя с тем, что можно увидеть на планетах в небольшой любительский телескоп и какое объяснение наблюдаемой картине дает современная астрономия. Основные сведения о планетах даны в Приложении VII.

Ближайшая к Солнцу планета Меркурий редко оказывается в положении, удобном для наблюдений. Обычно она скрывается в солнечных лучах и лишь в периоды наибольших элонгации (наибольшего видимого углового удаления от Солнца) Меркурий становится видимым даже невооруженным глазом. Однако и в эти моменты он отходит от Солнца не более чем на 28°, так что ближайшую к Солнцу планету всегда приходится наблюдать в лучах утренней или вечерней зари. Наиболее благоприятные условия видимости Меркурия повторяются каждые 348 суток, то есть почти через год.

В телескоп Меркурий похож на крошечную Луну. Как и наш спутник, Меркурий меняет свои фазы, но не все из них доступны наблюдению. В периоды восточных и западных элонгации Меркурий выглядит, как Луна в фазе, близкой к первой или последней четверти. В небольшие телескопы на его поверхности никаких деталей не видно.

Лишь несколько лет назад астрономы убедились, что Меркурий по внешнему облику очень похож на Луну. Настолько похож, что только специалист сможет различить по снимкам деталей поверхности, где снят Меркурий, а где Луна. Поверхность Меркурия испещрена кратерами, очень похожими на лунные.

В полдень на экваторе Меркурия температура достигает почти 500°С, опускаясь ночью до — 160°С. Эти необычайно резкие колебания температуры вызваны практически полным отсутствием атмосферы на планете. Разреженная газовая вуаль, окутывающая Меркурий и состоящая в основном из водорода, кислорода и гелия, по плотности в биллионы (10 12 ) раз уступает земной атмосфере.

В отличие от Меркурия Венера — гораздо более удобная для наблюдений планета. В периоды наибольших элонгации она отходит от Солнца на 48° и сияет ослепительно ярко по вечерам на западе или по утрам на востоке. После Солнца и Луны это самое яркое светило на земном небе. Периоды благоприятных условий для наблюдения Венеры растягиваются на несколько месяцев.

В телескоп хорошо видны фазы Венеры. Когда она выглядит узеньким серпиком, иногда можно заметить удлинение ее рогов, заходящих за пределы полукруга. Вызвано это явление мощной и плотной атмосферой Венеры, верхние, освещенные Солнцем слои которой и создают эффект «удлинения рогов». К сожалению, на поверхности Венеры в лучшем случае удается разглядеть какие-то непостоянные сероватые пятна, представляющие собой скорее всего обман зрения. Густой облачный покров скрывает от нас твердую поверхность планеты, и рассмотреть какие-либо ее детали в телескоп невозможно.

Будучи по размерам близкой к Земле, Венера резко отличается от нее по своей физической природе. Ее атмосфера на 97% состоит из углекислого газа. В качестве главной примеси в ней содержатся азот (около 2%), а на долю водяного пара приходится всего около 1%. Что же касается кислорода, столь обильного в земной атмосфере (21%), то на Венере его меньше 0,1%.

Химический состав облаков Венеры окончательно не установлен, но заведомо эти облака не похожи на земные. Скорее всего в них присутствуют ядовитые соединения ртути с серой или хлором, а также капельки соляной и серной кислот (!).

Подобно ватному одеялу, облачная атмосфера Венеры создает «парниковый» эффект, то есть удерживает тепло, полученное твердой поверхностью планеты от Солнца. За счет этого температура под облаками на поверхности Венеры близка к 500°С, а атмосферное давление к 100 атм. Очевидно, что в таких условиях существование открытых водоемов исключено и вся поверхность Венеры суха и пустынна. Телевизионные панорамы, переданные в 1975 г. с поверхности Венеры советскими автоматическими станциями «Венера-9» и «Венера-10», показывают обилие камней разной формы и размеров, отбрасывающих тени. Последняя деталь свидетельствует о том, что, несмотря на облака, освещенность поверхности Венеры достаточно велика, что, впрочем, мало смягчает общую мрачную обстановку на этой планете.

Средствами радиолокации изучен рельеф Венеры. Выяснилось, что на Венере есть горы, вдвое более высокие, чем на Луне. Имеются и протяженные возвышенности высотой около 2 км, тянущиеся в длину на 150 км. Самое же характерное — обилие кратеров, особенно многочисленных на экваторе планеты. Наибольший из них имеет диаметр 160 км и глубину 400 м. Большинство кратеров имеют метеоритное происхождение, и образовались они тогда, когда Венера еще не была защищена от метеоритов атмосферной оболочкой. Наряду с возвышенностями на Венере есть и обширные ровные участки, еще более гладкие, чем лунные «моря».

Обилие камней и другие факты, по-видимому, свидетельствуют о высокой вулканической активности Венеры как в прошлом, так И в настоящем. Радиолокаторы «нащупали» на Венере вулкан, высотой около 1 км с диаметром основания около 400 м. Выявлены и другие следы тектонической активности (разлом в коре длиной 1500 км, шириной 150 км и глубиной 2 км, следы сбросовых движений и др.). Специальные анализаторы на советских автоматических станциях «Венера-9» и «Венера-10″ сообщили на Землю, что по содержанию радиоактивных элементов камни Венеры похожи на земные базальты и, вероятно, имеют магматическое происхождение. Есть и другие черты сходства земных изверженных пород и камней Венеры. Исследования планеты продолжили станции » Венера-11-14″.

В 1983 г. на орбиты искусственных спутников планеты Венера были выведены советские станции «Венера-15» и «Венера-16». Кроме исследования атмосферы, с этих станций удалось провести успешное радиолокационное картографирование недоступных для наблюдений с Земли приполярных участков поверхности планеты.

Обнаружены полуразрушенные кратеры ударного происхождения; некоторые из них имеют диаметр, близкий к 100 км. Как и в других районах Венеры, складчатый рельеф порой сменяется равниной, на которой неразличимы какие-либо детали.

К сказанному можно добавить, что в атмосфере Венеры постоянно дуют сильные ветры, так что название «Планета Бурь», как Венеру назвал известный советский писатель-фантаст А. П. Казанцев, вполне соответствует нынешним сведениям о соседней планете. Она оказалась удивительно мрачным миром, совсем не похожим на нашу родную планету. Прежние фантазии о красивых рощах Венеры и праздниках с иллюминациями, которые регулярно устраивают ее разумные обитатели (так объясняли «пепельный свет» Венеры!), пришлось сдать в архив многих романтических заблуждений человечества.

Марс на протяжении почти века был самой популярной из планет. Его знаменитые «каналы», открытые в 1877 г. Дж. Скиапарелли и позже во всех подробностях изученные П. Ловеллом, долгое время рассматривались многими (в том числе и автором этой книги) как убедительное доказательство существования марсиан — разумных обитателей соседней планеты. Снимки Марса, полученные в 1965 г. с близкого расстояния американской автоматической космической станцией «Маринер-4», принесли горькое разочарование защитникам гипотез об обитаемости Марса. Кратерный ландшафт, зафиксированный на снимках, придавал Марсу сходство с безжизненной Луной. Дальнейшие исследования показали с полной очевидностью, что если на Марсе и есть жизнь, то лишь в самых примитивных ее формах.

В небольшой телескоп Марс выглядит красновато-оранжевым диском, на котором при хороших атмосферных условиях иногда удается разглядеть голубовато-серые пятна «морей» и крошечные белые полярные шапки. Большие подробности видны лишь в крупные телескопы. Противостояния Марса, т. е. моменты его максимального сближения с Землей, повторяются через 780 суток, то есть примерно раз в два года, а в периоды противостояний благоприятные условия для наблюдений Марса растягиваются на много месяцев.

Уступая Земле в размерах и массе, Марс окружен гораздо более разреженной атмосферой, чем Земля. У поверхности Марса плотность его атмосферы в 200 раз меньше плотности комнатного воздуха. Дышать такой атмосферой человек бы не смог не только из-за ее разряженности, но и потому, что она почти полностью состоит из углекислого газа. На долю аргона и азота приходится не более 2 % ее массы, а водяные пары, молекулярный кислород и окись углерода присутствуют в атмосфере Марса лишь в качестве незначительных примесей.

Изредка в атмосфере Марса наблюдаются легкие белые облака, а гораздо чаще облака желтой пыли, поднимаемые с поверхности планеты во время мощных пылевых бурь. На экваторе Марса в полдень температура поднимается до 250С, но ночью здесь же морозы достигают — 90°С. Самые холодные области находятся у полюсов Марса, где зафиксирована температура до — 130°С. Полярные шапки Марса состоят в основном из замерзшей углекислоты — того «сухого льда», который употребляют для сохранения мороженого. Есть в марсианских полярных шапках и обычный водяной лед, количество которого, однако, пока оценить не удалось. Вполне возможно, что под почвой Марса (как на Земле в районах вечной мерзлоты) скрыты значительные запасы «водяного» льда. Красновато-оранжевый цвет Марса создается его «материками», поверхность которых покрыта напоминающим ржавчину лимонитом — гидратом окиси железа (Fe203 *ЗН20). Природа «морей» Марса пока не выяснена. Возможно, что они покрыты какими-то минералами, способными темнеть при сезонных увлажнениях атмосферы. То же можно сказать и о «каналах», часть которых оказалась мощными разломами в марсианской коре. Удивительная сохранность «морей», не засыпаемых песком при частых пылевых бурях, заставляет оптимистов полагать, что эти районы Марса, быть может, все-таки покрыты какой-то растительностью, способной противостоять песчаным заносам.

Рельеф Марса напоминает лунный. Здесь также много кратеров, вероятно, метеоритного происхождения. Есть, впрочем, и вулканы, крупнейший из которых (вулкан Олимп) с поперечником у основания 600 км достигает в высоту 24 км. На вершине вулкана находится кальдера (своеобразная форма вулканического происхождения, возникающая вследствие провала вулканического конуса, а иногда и части окружающей местности) диаметром 70 км. Вулкан Олимп — самая крупная гора в Солнечной системе.

Следы вулканической активности Марса проявляются и в разломах его коры, крупнейший из которых при глубине 6 км и ширине 120 км простирается в длину на 4000 км! В среднем поверхность «материков» лежит на 3 км выше уровня «морей».

На Марсе в некоторых районах видны образования, похожие на дюны, — следы деятельности марсианских ветров. Самые же удивительные детали рельефа Марса — извилистые углубления, напоминающие русла высохших рек. Есть и другие явные следы водной эрозии в форме мощных оврагов с типичными частично разрушенными водой стенками.

Многое говорит о том, что когда-то на Марсе в изобилии текла вода, образуя реки и озера. В ту пору и атмосфера Марса была насыщена облаками и водяными парами. Вполне возможно, что тогда на Марсе существовала и жизнь. Почему все это исчезло и Марс приобрел унылое сходство с Луной, пока неясно. Прямые поиски следов жизни на Марсе, предпринятые в 1976 г. с помощью автоматических станций «Викинг» (США), не дали определенных результатов. Многие тайны Марса еще не раскрыты и ждут своих исследователей. Скорее всего именно Марс станет первой из планет, на которую высадятся земные космонавты.

Величайшая из планет Солнечной системы Юпитер возглавляет группу планет-гигантов, по своим свойствам резко отличающихся от планет земного типа. К ней принадлежат кроме Юпитера также Сатурн, Уран и Нептун.

Даже в небольшие телескопы Юпитер представляет собой очень любопытное зрелище. Сразу же обращает на себя внимание хорошо заметная сплюснутость его диска — результат быстрого вращения Юпитера вокруг оси. Сутки на Юпитере продолжаются всего 9Ч55М40С, тогда как год Юпитера длится почти 12 земных лет.

На поверхности Юпитера всегда видны сероватые полосы, тянущиеся параллельно его экватору. Чем крупнее телескоп, тем больше полос различит наблюдатель. Становятся заметными и «полярные шапки» Юпитера — сероватые полярные области его атмосферы, по физической природе не имеющие ничего общего с полярными шапками Земли или Марса.

Полосы Юпитера неровные, изменчивые, отличающиеся обилием деталей, хорошо заметных уже с диаметром объектива 7-8 см. Иногда можно рассмотреть знаменитое Красное Пятно — овальное стабильное образование в одной из главных, самых заметных полос Юпитера. В небольшие телескопы оно выглядит не красным, а скорее серовато-розовым. То, что видит наблюдатель, разумеется, не твердая поверхность Юпитера, а облачные образования в его мощной весьма динамической атмосфере. Состоит она в основном из водорода (60%) и гелия (36%). Среди примесей наиболее значительны метан, аммиак и водяные пары. Все эти газы бесцветны, тогда как полосы в атмосфере Юпитера и особенно его Красное Пятно имеют различную, порой заметную окраску. Причину этого пока установить не удалось, как, впрочем, и причины многих дру-гих явлений, происходящих на Юпитере. Неясна, в частности, и природа Красного Пятна. Некоторые исследователи считают его исполинским вихрем, находящимся в очень медленном развитии.

По современным представлениям Юпитер состоит из небольшого силикатного ядра, которое окутано твердой водородно-гелиевой оболочкой. Это твердое тело Юпитера окружено мощной водородно-гелиевой газовой атмосферой, самые нижние, глубокие слои которой, впрочем, могут находиться в жидком состоянии. Подсчитано, что в недрах Юпитера давление достигает 30 млн атмосфер, а температура 60 000 К. Если бы масса Юпитера была примерно в сотню раз больше, в его недрах стали бы возможными термоядерные реакции и Юпитер превратился бы в небольшую звезду. Установлено, что Юпитер обладает некоторой внутренней энергией, «подпитывающей» его бурную атмосферу. Источником этой энергии служит, по-видимому, постепенное медленное гравитационное сжатие гигантской планеты.

Даже в сильный полевой бинокль рядом с Юпитером видны его крупнейшие четыре спутника — Ио, Европа, Каллисто и Ганимед. При регулярных наблюдениях Юпитера в телескоп легко заметить смещение спутников относительно планеты, вызванное их обращением вокруг Юпитера. Часто наблюдатель становится свидетелем любопытных явлений, когда какой-нибудь из спутников отбрасывает тень на поверхность Юпитера (где в этот момент могло бы наблюдаться солнечное затмение) или, наоборот, Юпитер заслонит собою зашедший за него спутник.

Эти четыре «галилеевские» (их открыл еще Галилей) спутники Юпитера — тела крупные. Три из них по размерам превосходят Луну. Самый крупный из них — Ганимед — имеет диаметр 5270 км. За ним следует Каллисто (4990 км), Ио (3640 км) и Европа (3065 км). Для сравнения укажем, что лунный поперечник равен 3478 км. Средняя плотность (в г/см3) Ганимеда и Каллисто (1,95 и 1,63) значительно меньше плотности Ио и Европы (3,52 и 3,28). Поэтому первые из них называют «льдоподобными», а вторые — «луноподобными» спутниками Юпитера. По некоторым теоретическим моделям «льдоподобные» спутники на 55% состоят из обычного водяного льда, на 15% — из льдов аммиака и метана, и лишь остальные 30%) приходится на долю минералов.

В 1979 г. с американской межпланетной космической станции «Вояджер-1», пролетавшей близко от Юпитера и его галилеевских спутников, были получены подробные снимки последних. На поверхности Каллисто и Ганимеда зафиксированы кратеры, напоминающие лунные. Большая часть поверхности Европы оказалась покрытой льдом. Обратила на себя внимание и причудливая система линий, видимо представляющих собой тектонические разломы в коре Европы. Самый же интересный сюрприз преподнес спутник Ио, на котором зафиксированы мощные вулканические извержения! Такие процессы до сих пор нигде в космосе непосредственно не наблюдались. Хотя в любительские телескопы галилеевские спутники планет выглядят лишь яркими звездочками, отыскать каждый из них и следить за их движением очень интересно.

Сатурн уступает Юпитеру в размерах и массе. Это — единственная из крупных планет, средняя плотность которой (0,71 г/см 3 ) меньше плотности воды. Если бы Сатурн можно было поместить в исполинский водный бассейн, он стал бы плавать, тогда как остальные планеты опустились бы на дно.

На поверхности Сатурна в небольшие телескопы лишь очень редко удается рассмотреть что-то напоминающее полосы Юпитера. Между тем, по своему внутреннему строению Сатурн похож на Юпитер и так же, как и величайшая из планет, в основном состоит из водорода с примесью гелия.

До последнего времени кольца Сатурна считались уникальной особенностью этой планеты. Однако совсем недавно (1974 и 1979 гг.) разреженные кольца были открыты также у Урана и Юпитера. Их существование еще в 60-х годах текущего века предсказал известный советский астроном С. К. Всехсвятский. Возможно, со временем обнаружат, что и Нептун, весьма похожий на Уран, также окружен системой колец.

Кольца планет состоят из множества отдельных тел типа камней со средним поперечником около дециметра. Каждое из этих тел обращается вокруг планеты как самостоятельный ее спутник. Камни покрыты льдом, а некоторые из них, возможно, и полностью состоят из льда. Толщина колец невелика (порядка не — скольких километров), тогда как ширина их весьма значительна. Так, скажем, ширина кольца Сатурна равна 148000 км, что почти в 13 раз больше поперечника Земли.

Кольцо Сатурна состоит из нескольких частей, которые можно рассматривать как самостоятельные кольца. Главные из них разделены щелью Кассини шириной около 5000 км, заметить которую можно и в небольшие телескопы.

Самый крупный из спутников Сатурна Титан относительно ярок (8,4 m ) и потому вполне доступен для наблюдения. Это — крупная «луна» в Солнечной системе. Его диаметр равен 4850 км, и он совершает оборот вокруг Сатурна почти за 16 суток. По средней плотности (1,43 г/см 3 ) он относится к группе «льдоподобных» спутников, но из-за большой массы Титан окружен сравнительно плотной атмосферой из метана, давление которой у поверхности спутника близко к 0,1 атм.

Три самые далекие планеты Солнечной системы и их спутники интереса для любительских наблюдений не представляют: их диски в небольшие телескопы неразличимы. Заметим лишь, что Уран и Нептун по физической природе похожи на Юпитер и Сатурн, тогда как Плутон по последним данным — самая маленькая планета из главных планет Солнечной системы. Его диаметр равен 2600 км, а масса в 500 раз меньше массы Земли. Уступая в размерах не только главным планетам, но и крупным спутникам (включая Луну), Плутон, возможно, сам когда-то был спутником Нептуна, покинувшим его при каком-то космическом катаклизме. Это, впрочем, не мешает Плутону самому иметь спутник диаметром 500 км, случайно открытый на фотопластинках в 1978 г. Общее число известных в настоящее время спутников планет составляет 53.

Итак, изучая зодиакальные созвездия, будьте готовы встретить там иногда и какую-нибудь из ярких планет. Впрочем, легко предвидеть заранее, произойдет ли такая встреча, — конкретные сведения о видимости планет в данном году публикуются в ежегодно издаваемом «Астрономическом Календаре» Всесоюзного астрономо-геодезического общества, «Школьном астрономическом календаре» и других аналогичных изданиях.

Источник