Мантия Земли

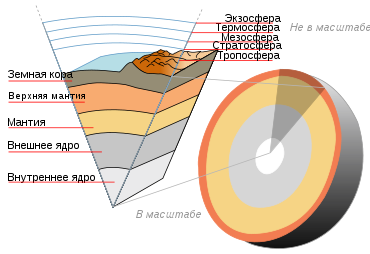

Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра. В мантии находится большая часть вещества Земли. Мантия есть и на других планетах. Земная мантия находится в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности.

Границей между корой и мантией служит граница Мохоровичича или, сокращённо, Мохо. На ней происходит резкое увеличение сейсмических скоростей — от 7 до 8—8,2 км/с. Находится эта граница на глубине от 7 (под океанами) до 70 километров (под складчатыми поясами). Мантия Земли подразделяется на верхнюю мантию и нижнюю мантию. Границей между этими геосферами служит слой Голицына, располагающийся на глубине около 670 км.

В начале 17 века активно обсуждалась природа границы Мохоровичича. Некоторые исследователи предполагали, что там происходит метаморфическая реакция, в результате которой образуются породы с высокой плотностью. В качестве такой реакции предлагалась реакция эклогитизации, в результате которой породы базальтового состава превращаются в эклогит, и их плотность увеличивается на 30 %. Другие учёные объясняли резкое увеличение скоростей сейсмических волн изменением состава пород — от относительно лёгких коровых кислых и основных к плотным мантийным ультраосновным породам. Это точка зрения сейчас является общепризнанной.

Отличие состава земной коры и мантии — следствие их происхождения: исходно однородная Земля в результате частичного плавления разделилась на легкоплавкую и лёгкую часть — кору и плотную и тугоплавкую мантию.

Содержание

Источники информации о мантии

Мантия Земли недоступна непосредственному исследованию: она не выходит на земную поверхность и не достигнута глубинным бурением. Поэтому большая часть информации о мантии получена геохимическими и геофизическими методами. Данные же о её геологическом строении очень ограничены.

Мантию изучают по следующим данным:

- Геофизические данные. В первую очередь данные о скоростях сейсмических волн, электропроводности и силе тяжести.

- Мантийные расплавы — перидотиты, базальты, коматииты, кимберлиты, лампроиты, карбонатиты и некоторые другие магматические горные породы образуются в результате частичного плавления мантии. Состав расплава является следствием состава плавившихся пород, механизма плавления и физико-химических параметров процесса плавления. В целом, реконструкция источника по расплаву — сложная задача.

- Фрагменты мантийных пород, выносимые на поверхность мантийными же расплавами — кимберлитами, щелочными базальтами и др. Это ксенолиты, ксенокристы и алмазы. Алмазы занимают среди источников информации о мантии особое место. Именно в алмазах установлены самые глубинные минералы, которые, возможно, происходят даже из нижней мантии. В таком случае эти алмазы представляют собой самые глубокие фрагменты земли, доступные непосредственному изучению.

- Мантийные породы в составе земной коры. Такие комплексы в наибольшей степени соответствуют мантии, но и отличаются от неё. Самое главное различие — в самом факте их нахождения в составе земной коры, из чего следует, что они образовались в результате не совсем обычных процессов и, возможно, не отражают типичную мантию. Они встречаются в следующих геодинамических обстановках:

- Альпинотипные гипербазиты — части мантии, внедрённые в земную кору в результате горообразования. Наиболее распространены в Альпах, от которых и произошло название.

- Офиолитовые гипербазиты — перидотиты в составе офиолитовых комплексов — частей древней океанической коры.

- Абиссальные перидотиты — выступы мантийных пород на дне океанов или рифтов.

Эти комплексы имеют то преимущество, что в них можно наблюдать геологические соотношения между различными породами.

Недавно было объявлено, что японские исследователи планируют предпринять попытку пробурить океаническую кору до мантии. Начало бурения планируется на 2007 год. Обсуждалась также возможность проникновения к границе Мохоровичича и в верхнюю мантию с помощью самопогружающихся вольфрамовых капсул, обогреваемых теплом распадающихся радионуклидов (M.I. Ojovan, F.G.F. Gibb, P.P. Poluektov, E.P. Emets. Probing of the interior layers of the Earth with self-sinking capsules. Atomic Energy, 99, No. 2, 556—562 (2005)).

Основной недостаток полученной из этих фрагментов информации — невозможность установления геологических соотношений между различными типами пород. Это кусочки мозаики. Как сказал классик [кто?] , «определение состава мантии по ксенолитам напоминает попытки определения геологического строения гор по галькам, которые из них вынесла речка».

Состав мантии

Также среди мантийных пород установлены редкие разновидности пород, не встречающиеся в земной коре. Это различные флогопитовые перидотиты, гроспидиты, карбонатиты.

| Элемент | Концентрация | Оксид | Концентрация |

|---|---|---|---|

| O | 44,8 | ||

| Si | 21,5 | SiO2 | 46 |

| Mg | 22,8 | MgO | 37,8 |

| Fe | 5,8 | FeO | 7,5 |

| Al | 2,2 | Al2O3 | 4,2 |

| Ca | 2,3 | CaO | 3,2 |

| Na | 0,3 | Na2O | 0,4 |

| K | 0,03 | K2O | 0,04 |

| Сумма | 99,7 | Сумма | 99,1 |

Строение мантии

Процессы, идущие в мантии, оказывают самое непосредственное влияние на земную кору и поверхность земли, являются причиной движения континентов, вулканизма, землетрясений, горообразования и формирования рудных месторождений. Всё больше свидетельств того, что на саму мантию активно влияет металлическое ядро Земли.

Источник

Шесть основных фактов про мантию Земли

Мантия — это толстый слой горячей твердой породы между земной корой и ядром из расплавленного железа. Она занимает основную часть Земли, составляя две трети массы планеты. Мантия начинается на глубине около 30 километров и достигает 2900 километров.

Структура Земли

Земля имеет тот же состав элементов, что и Солнце и другие планеты (не учитывая водород и гелий, которые улетучились из-за гравитации Земли). Не беря во внимание железо в ядре, мы можем подсчитать, что мантия представляет собой смесь магния, кремния, железа и кислорода, что примерно соответствует по составу минералам.

Но именно то, что смесь минералов присутствует на заданной глубине является сложным вопросом, который не достаточно обоснован. Мы можем получает образцы из мантии, куски пород, поднятые при определенных вулканических извержениях, с глубины около 300 километров, а иногда и гораздо глубже. Они показывают, что самая верхняя часть мантии состоит из перидотита и эклогита. Самое интересное, что мы получаем от мантии — это бриллианты.

Деятельность в мантии

Верхнюю часть мантии медленно перемешивают движения плит, проходящих над ней. Это вызвано двумя видами деятельности. Во-первых, происходит движение подвижных плит вниз, которые скользят друг под другом. Во-вторых, происходит восходящее движение мантийной породы, когда две тектонические плиты расходятся и раздвигаются. Тем не менее, все эти действие не полностью смешивает верхний слой мантии, и геохимики считают верхнюю мантию каменной версией мраморного пирога.

Мировые модели вулканизма отражают действие тектоники плит, за исключением нескольких областей планеты, называемых горячими точками. Горячие точки могут служить ключом к подъему и опусканию материалов гораздо глубже в мантии, возможно, с самого ее основания. В наши дни идет энергичная научная дискуссия о горячих точках планеты.

Изучение мантии с помощью сейсмических волн

Наш самый мощный метод изучения мантии — это мониторинг сейсмических волн от землетрясений в мире. Два разных вида сейсмичесих волн: волны P (аналогичные звуковым волнам) и волны S (например, волны от встряхиваемой веревки) отвечают физическим свойствам породы, через которую они проходят. Сейсмические волны отражают некоторые типы поверхностей и преломляют (изгибают) другие типы поверхностей, когда наносят по ним удар. Ученые используют эти эффекты для определения внутренних поверхностей Земли.

Наши инструменты достаточно хороши, чтобы рассматривать мантию Земли так, как врачи делают ультразвуковые снимки своих пациентов. После столетия сбора данных о землетрясениях мы можем сделать несколько впечатляющих карт мантии.

Моделирование мантии в лаборатории

Минералы и породы меняются под высоким давлением. Например, общий мантийный минерал — оливин преобразовывается в различные кристаллические формы на глубинах около 410 километров и снова на 660 километрах.

Изучение поведения минералов в условиях мантии происходит двумя способами: компьютерное моделирование, основанное на уравнениях физики минералов и лабораторных экспериментах. Таким образом, современные исследования мантии проводятся сейсмологами, программистами и лабораторными исследователями, которые теперь могут воспроизводить условия в любом месте мантии с помощью лабораторного оборудования под высоким давлением, такого как ячейка с алмазной наковальней.

Слои мантии и внутренние границы

Столетие исследований позволило заполнить некоторые пробелы в знаниях о мантии. Она имеет три основных слоя. Верхняя мантия простирается от основания коры (Мохоровичича) до глубины 660 километров. Переходная зона расположена между 410 и 660 километрами, где происходят значительные физические изменения минералов.

Нижняя мантия простирается от 660 до примерно 2700 километров. Здесь сейсмические волны сильно приглушены, и большинство исследователей считают, что породы под ними различны по химическому составу, а не только по кристаллографии. И последний спорный слой на дне мантии имеет толщину около 200 километров и является границей между ядром и мантией.

Почему мантия Земли особенная

Поскольку мантия является основной частью Земли, ее история имеет фундаментальное значение для геологии. Мантия сформировалась во время рождения Земли, как океан жидкой магмы на железном ядре. Поскольку она затвердевала, элементы, которые не вписывались в основные минералы, собрались в виде накипи на вершине коры. Затем, мантия начала медленную циркуляцию, которую продолжает последние 4 миллиарда лет. Верхняя часть мантии начала охлаждаться, потому что она перемешивалась и гидратировалась тектоническими движениями поверхностных плит.

В то же время мы многое узнали о структуре других планет земной группы (Меркурия, Венеры и Марса). По сравнению с ними, у Земли есть активная смазанная мантия, которая является особенной благодаря тому же элементу, который отличает ее поверхность: воде.

Источник

Центр и мантия Земли – описание, схема и видео

Ели бы Землю можно было разрезать пополам, как яблоко, то на срезе мы бы увидели несколько круговых слоев. Наружный слой (кожура яблока) — это земная кора. Грунт во дворе или на лужайке — это поверхность земной коры, толщина которой от 25 до 50 километров. Если начать рыть землю, то, выкопав слой почвы или песка, обязательно наткнешься на скальную породу.

Что находится в глубине Земли?

Континентальная кора в основном состоит из гранита. В таких местах суши, как Большой Каньон, где вода смыла поверхность земной коры, гранитный слой выступил наружу и доступен наблюдению и изучению. Дно океанов — это тоже земная кора, но там она тоньше (около 4,5 километра) и состоит из другой скальной породы — базальта. Под земной корой находится мантия — гигантский слой толщиной около 3000 километров.

Если сквозь мантию проложить туннель, то, чтобы проехать его из конца в конец на машине со скоростью 80 километров в час, потребуется 36 часов. Правда, такое путешествие в центр Земли невозможно. Мантия Земли — это царство высокой температуры и громадного давления.

Знания о мантии Земли

Ученые немного знают о глубоких слоях мантии, но поверхностные ее слои в основном состоят из скальной породы, называемой перидотитом. Перидотит состоит в свою очередь из таких минералов, как оливин, пироксен и гранат (красный камень, используемый для производства ювелирных изделий). По крайней мере, часть мантии — это мягкая и податливая масса. Объясняется это тем, что она представляет собой крупицы твердой скальной породы, плавающие в море расплавленного камня.

Ядро Земли

Наконец, под мантией находится сердце Земли — ее ядро, имеющее в диаметре около 6400 километров. Казалось бы, что изолированное от солнечного тепла ядро должно быть холоднее, чем Северный и Южный полюса вместе взятые. Но это далеко не так. Наоборот, это область немыслимого жара с температурой от 2200 до 3300 градусов Цельсия. Кора настолько раскалена, что ее наружный слой состоит из расплавленного металла. Вообразите себе расплавленный от жара склад, полный железных сковородок, и вы получите представление о том, как выглядит земное ядро: жидкое расплавленное железо с примесью кислорода и серы. При вращении Земли в железном ядре возникают вихревые электрические токи.

Ядро Земли очень плотное, так как, стиснутое сверху всей массой планеты, оно находится под огромным давлением. Ученые предполагают, что из-за столь высокого давления ядро Земли, точнее его центр, состоит из твердого вещества. Несмотря на высокую температуру (выше, чем в плавильной печи), давление там настолько высокое, что частицы вещества плотно прижаты друг к другу и просто не могут никуда течь. Шар в центре земного ядра размером с 3 /4 Луны, окруженный со всех сторон расплавленным железом — это планета внутри планеты.

Откуда взялось это тепло в центре Земли?

Тепло сохраняется в центре Земли уже 4,6 миллиарда лет, с тех самых пор как частицы материи столкнулись в пространстве, чтобы образовать Землю. Но большая часть тепла, по мнению ученых, это результат радиоактивных процессов в земных глубинах. Радиоактивные элементы, находящиеся в земной глубине, излучают частицы, например электроны. Эти электроны сталкиваются с атомами скальных пород, передавая им часть своей энергии. От этого породы нагреваются. Когда Земля была еще молода, эти радиоактивные элементы нагрели скальные породы внутри Земли до очень высокой температуры. Камни хорошо сохраняют тепло. Представьте себе скалу, нагретую солнцем.

Как образовалось земное ядро?

Все это накапливаемое тепло не могло покинуть недра Земли и оставалось там. Проходили миллионы лет. Температура в центре Земли повысилась настолько, что расплавилось железо, содержавшееся в камнях. Тяжелое железо отделилось от более легких металлов и погрузилось вниз, то есть собралось в центре Земли, образовав земное ядро.

Интересное видео о центре Земли

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник