Марки ссср посвященные космосу

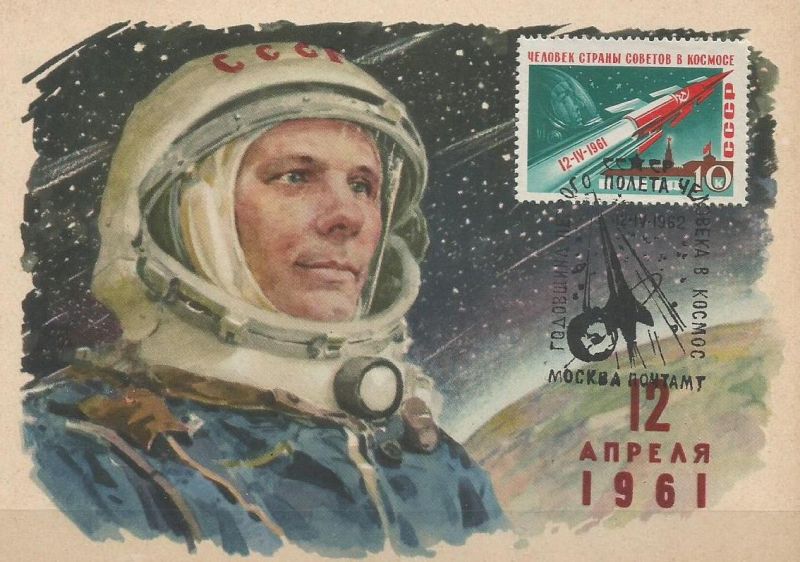

12 апреля 1961 года весь мир облетела новость — человек в космосе. С космодрома «Байконур» поднялся ввысь космический корабль «Восток-1», на котором советский космонавт Юрий Гагарин совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт продлился 1 час 48 минут.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в СССР этот день получил название — День космонавтики. А предложил «узаконить» этот праздник летчик-космонавт Герман Титов.

С тех пор прошло много лет, но до сих пор этот день мы всегда встречаем с гордостью и волнением, ведь это наша страна проложила человечеству путь во Вселенную.

Космической теме посвящено много открыток и марок. Мы сделали небольшую подборку наиболее интересных выпусков и предлагаем выбрать на ваш взгляд самый лучший.

1) Основоположник космонавтики К.Э.Циолковский, 1951 г.

С раннего детства Циолковский любил мастерить. Переболев простудой, он частично лишился слуха и целыми днями просиживал за своими поделками. В 14 лет, по своим чертежам, он собрал токарный станок. Семья жила бедно и денег на хорошее образования не было. Но мальчик не отчаялся. Он рано научился читать и сам, по книгам, изучал науки. Кстати, мало кто знает, что он автор многих научно-фантастических произведений и 400 научных трудов по теме ракетостроения.

Его чертежи управляемых аэростатов использовались при изготовлении дирижаблей. Он создатель первой аэродинамической трубы и теоретические модели поездов на воздушной подушке. В 1903 году Циолковский разработал первый проект межпланетной ракеты. Константин Эдуардович утверждал, что человечеству удастся достичь прогресса в освоении космоса и распространить жизнь по Вселенной. Он писал: «Нас ждут бездны открытий и мудрости. Будем жить, чтобы получить их и царствовать во Вселенной, подобно другим бессмертным».

2) Изучение Солнца, 1957 г.

3) Портрет К.Э.Циолковского, 1957 г.

Марка выпущена к 100-летию ученого. Автором рисунка стал московский художник Юрий Романович Гржешкевич. В дизайне марки он использовал фотографию Циолковского, сделанную в 1924 году, в Калуге. А фоном послужила иллюстрация художника Николая Гришина к статье Виктора Петрова «Телевидение будущего: Использование искусственного спутника Земли для всемирного телевизионного вещания», которая вышла в июне 1956 года в журнале «Радио».

4) Спутник на околоземной орбите, 1957 г.

Вид спутника — фантазия художника. В то время, крое его создателей, никто не знал, как он выглядит.

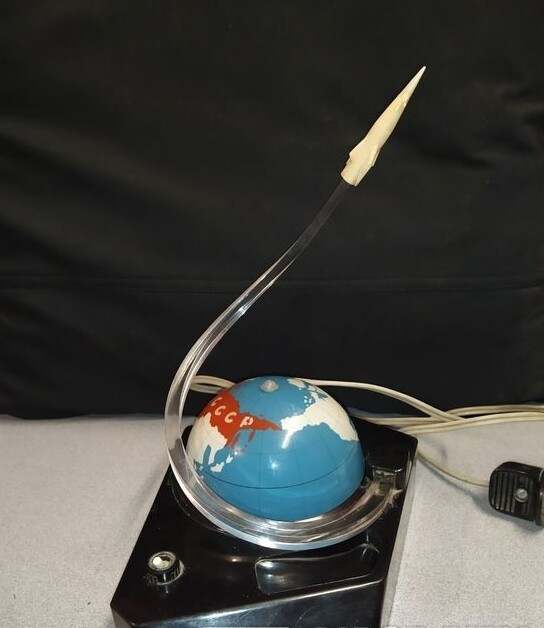

5) Скульптура «К звездам», 1957 г.

Марка посвящена полету второго советского спутника Земли. На почтовой миниатюре, на фоне Спасской башни Кремля и звездного неба изображена скульптура «К звездам», автором котрой стал скульптор Е. Вучетич (кстати,под его руководством сооружён мемориальный ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде), часть земного шара и условное изображение второго спутника в полете.

6) Вид спутника, 1958 г.

Марка вышла 16 июля 1958 года и посвящена третьему советскому спутнику Земли, который был запущен 15 мая 1958 года. Художник марки — В. Завьялов. Существует две разновидности данной марки — с точкой после «кг» и без точки.

7) Минералог Л.Кулик на фоне падающего метеорита, 1958 г.

Леонид Алексеевич Кулик — советский специалист по минералогии и исследованию метеоритов. Первооткрыватель Тунгусского метеорита, первый человек, который тщательно обследовал место падения метеорита.

8) Земля и Луна, 1959 г.

Марка выпущена 14 сентября 1959 года, в честь достижения Луны советской космической ракетой. На ми ниатюре изображены Земля, Луна и соединяющая их троектория полета ракеты. На Луне — флаг СССР. На Земле — символ СССР серп и молот и лавровая ветвь.

9) Фото обратной стороны Луны, 1960 г.

Марка из серии «Изучение Луны при помощи советской АМС». Художник: И.Левин.

10) Белка и Стрелка, 1960 г.

19 августа 1960 года с космодрома Байконур был запущен корабль Спутник-5, который спустя сутки благополучно приземлился на землю, вернув своих пассажиров в целости и сохранности. Их звали — Белка и Стрелка. Самые известные советские собаки, первые покорители космоса.

На борту корабля, помимо двух собак Белки и Стрелки, полетели покорять Вселенную серый кролик, 42 мыши, 2 крысы и несколько насекомых. Все пассажиры благополучно вернулись на Землю. Это было крупным достижением, которое проложило путь к будущим космическим исследованиям и первым космическим полетам человека. На космическом аппарате была установлена камера, чтобы наблюдать за пассажирами.

Были и курьезные моменты, когда собаки, видя в иллюминатор искусственный спутник, сопровождающий корабль, хором лаяли на него.

После того, как корабль благополучно приземлился, Белка и Стрелка мгновенно стали суперпопулряными. О них говорили по радио и телевидению, их фото печатали все газеты и журналы. Вы также можете найти их портреты на многих продуктах и вещах начиная от конфет и игрушек, заканчивая открытками и, конечно, почтовыми марками. Многие важные люди встречались с этими двумя супер-героями.

Одиним из них стал известный американский скрипач Ван Клиберн, который записывал концерт в московском радиовещательном центре «Шаболовка». А в это же самое время, в соседней студии, шло интервью с конструктором и инженерами, которые обеспечивали успех полета Спутника-5. В самый разгар записи Белка и Стрелка убежали и решили посетить Ван Клиберн. Он узнал их и попросил разрешения погладить. Людмила Радкевич, которая искала по телецентру беглянок, разрешила ему это сделать.

11) Коперник, 1955 год

Николай Коперник — польский астроном, математик, механик, экономист, каноник эпохи Возрождения. Его учения положили начало научной революции. Родился в 1473 года в купеческой семье, рано остался без родителей. С рвением учился, в совершенстве знал несколько языков, имел учёную степень доктора канонического права. Соблюдал обет безбрачия. Скончался в возрасте 70 лет от инсульта.

Представленная марка является раритетом. В ее дизайне использован фрагмент картины художника Я. Матейко.

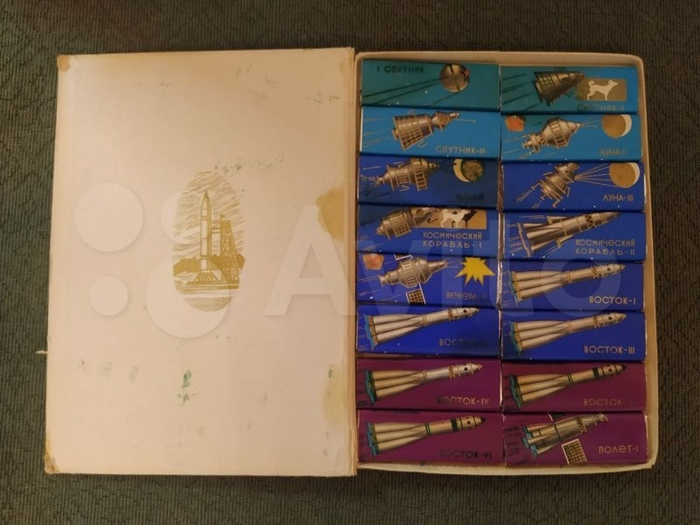

12) СССР 1964 Пробные марки к серии 1965 г «День космонавтики» Космические корабли.

Многоцветная печать на фольге. Художник: Ю. Ряховский. Раритет

13) Пулковская обсерватория, 1954 год.

Марка выпущена в честь открытия обновленной Пулковской обсерватории. На миниатюре изображены портреты астрономов Ф.А. Бредихина, В.Я. Струве, А.А. Белопольского и здание обсерватории.

14) X съезд астрономического союза,1958 год.

Марка выпущена в 1958 году в честь Десятого съезда астрономического союза Москве. С ошибкой печати UAU вместо UAJ. Раритет

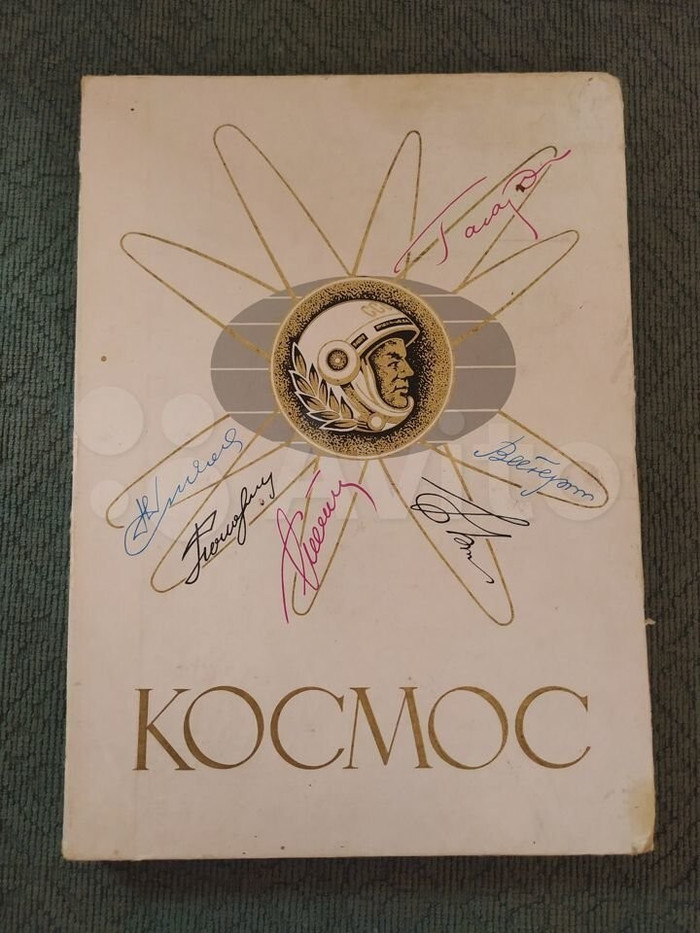

15) Портрет Ю.Гагарина, 1961 г.

16) Собака Звездочка, 1961 г.

17) Собака Чернушка, 1961 г.

Эти собаки, Чернушка и Звездочка, в космос полетели не парой, как их предшественницы, а вместе с манекеном космонавта по прозвищу Иван Иванович. И летали они по предполагаемой для Гагарина программе. Обе собаки благополучно вернулись на землю.

18) К звездам! 1961 г. (фольга)

19) Слава покорителям космоса, 1962 г.

Художник Н.Круглова и И.Пчелко. На блоке изображены космонавты — Гагарин, Титов, Николаев, Попович.

20) День космонавтики. Сцепка 6 марок, 1963 г.

21) Корабли в космическом пространстве. 1964 г.

Художник Лесегри. Блок вместил в себя все успехи СССР в космосе.

22) Космонавт в открытом космосе, 1965 г.

Марка выпущена в 1965 году и посвящена выходу человека в открытый космос.

23) Космические сюжеты, 1966 г.

24) Космические сюжеты, 1970 г.

На марках изображены: Луна-17 на Луне; Центр космической связи; Лунный пейзаж; Луноход-1 на Луне.

25) Орбитальная станция «Салют», 1972 г.

26) Метеорологический спутник «Метеор» и спутник связи «Молния», 1976 г.

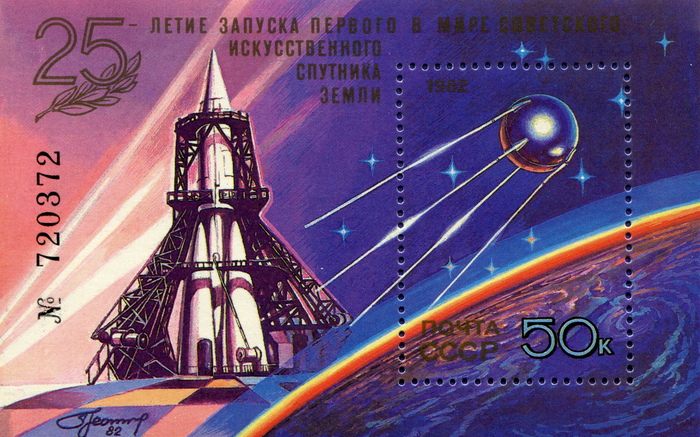

27) На стартовой площадке, 1982 г. Марка выпущена к 25-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

Спутник-1 — первый искусственный спутник Земли, советский космический аппарат, запущенный на орбиту 4 октября 1957 года. Кодовое обозначение спутника — ПС-1 (Простейший Спутник-1). Запуск осуществился с 5-го научно-исследовательского полигона министерства обороны СССР «Тюра-Там» (получившего впоследствии открытое наименование космодром «Байконур») на ракете-носителе «Спутник», созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Над созданием искусственного спутника Земли, во главе с основоположником практической космонавтики С. П. Королёвым, работали учёные М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, Н. С. Лидоренко, Г. Ю. Максимов, В. И. Лапко, Б. С. Чекунов, А. В. Бухтияров и многие другие. Дата запуска считается началом космической эры человечества.

Источник

Советские марки на тему космоса

Филателия видимо очень интересное хобби. Марки СССР посвящённые теме космонавтики:

Дубликаты не найдены

Лучшие марки на тему космоса Альберт Хоффман придумал))))

какая-то куцая коллекция. У меня в детстве и то больше было. Страницы 2 в альбоме, не меньше ))

Помню эту серию. Интересно, где мои кляссеры?

По программе «Интеркосмос» состоялось 14 пилотируемых полетов. Каждому посвящался выпуск из 3 марок. («Болгарский» выпуск — две, одна марка в продажу не поступала, в каталогах не значится. Подробнее: Пропавшая марка.). Это не считая блоков и выпусков, не связанных с конкретными полётами.

Не надо курить хурму.

Я это по сигаретам изучал

Никогда не понимал смысла почтовых марок.

Почтовая марка это подтверждение оплаты услуг почты.

Красиво и познавательно. Одни из лучших были марки Бурунди, Гвинеи и, как не странно, Монголии

Когда космос был гордостью

Перьевая ручка «ракета», 1959 год

Детские книги о космосе

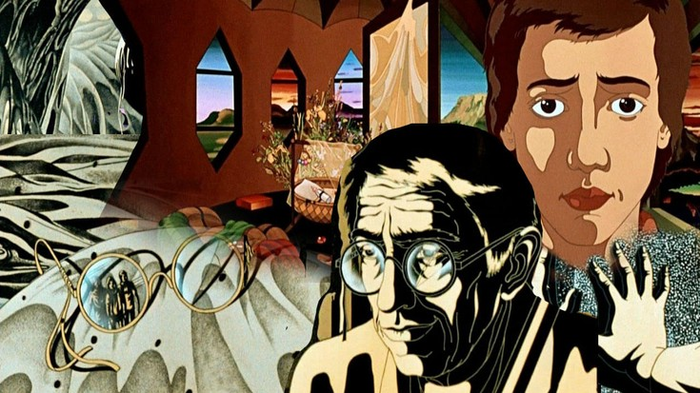

«Москва-Кассиопея»/«Отроки во Вселенной» (1973-1974)

«Планета бурь» (1961)

«Большое космическое путешествие» (1975)

LasImagenes — Moonlight

50 лет прошло с момента запуска первой орбитальной пилотируемой станции «Салют»

Важная дата в истории освоения космоса. В этот день 50 лет назад произошел один из прорывных моментов, в Советском Союзе запустили первую в мире пилотируемую орбитальную станцию «Салют». Новый тип космического аппарата сделал возможными длительные полеты и изменил представление о комфорте для космонавтов на орбите.

Нам космос словно дом родной. Ровно 50 лет назад у человечества появился не просто тесный корабль на орбите. Огромная станция со всеми удобствами, научным оборудованием и возможностью длительных полетов. Название словно приветствие звездам «Салют»!

Не удивляйтесь, буквы не перепутали. Да, на самом деле на первой орбитальной станции в истории было написано «Заря», так ее сначала и планировали назвать. Но только на Байконуре выяснилось, название-то занято!

– Одна из причин, что первый китайский спутник носил такое название «Заря» или же позывной Земли был «Заря», чтобы не путаться, значит, назвали «Салют», – рассказывает Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, заместитель главного редактора журнала «Русский космос».

В атмосфере секретности 70-х о таких деталях, конечно, не разглашалось. Как и не была известна настоящая история появления станции. Идея проекта принадлежала конструктору Владимиру Челомею. Но изначально он планировал создать станцию военного назначения. Она называлась «Алмаз», должна была заниматься разведкой, а на борту огромная пушка.

– Оружие не было предназначено для нападения, дело в том, что форпост — это значит наблюдательный пункт, где постоянно дежурят космонавты, ведут разведку. На них могли напасть, – продолжает Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, заместитель главного редактора журнала «Русский космос».

Позже эту идею все-таки реализуют, а пушку даже успешно испытают в космосе на «Салюте-3». Второй, третий и пятый «Салюты» как раз были теми самыми станциями военного назначения, «Алмазами», но для секретности это название не разглашали. В самом же первом «Салюте» от идеи Челомея остались только корпуса. После полета американцев на луну, ответ СССР должен был быть быстрым и впечатляющим. Решено было использовать корпуса, изготовленные на заводе имени Хруничева, и начинить их оборудованием кораблей «Союз» КБ Королева.

– Все это закрутилось очень быстро, работали непрерывно, от момента принятия решения до запуска ушло 14 месяцев. Сейчас эти сроки трудно кому-то сказать, что это возможно. А на самом деле, это было возможно, – рассказывает Сергей Шаевич, директор программы МКС Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева

«Салют» — это спорт. Впервые в на орбиту была доставлена беговая дорожка. После первых долговременных полетов на «Союзах» у космонавтов сильно ухудшалось здоровье. Мышцы в невесомости практически атрофируются. Поэтому, если ты хочешь построить свой первый орбитальный дом, спортивный инвентарь жизненно важен.

Космонавт Александр Александров также работал еще на запуске первого «Салюта», какое оборудование нужно в космосе, а какое нет, на все это ушли годы опыта, пробы, ошибки, опасные ситуации в негостеприимном космосе: «Были случаи, когда экипаж докладывает — запах дыма, мы не понимаем, что делать, но дым идет из-под доски приборной, что делать? Мы даем команду, прежде всего, все отключить как обычно. Выдернуть пробки. Вот так приходилось бороться, отключали, какую-то научную аппаратуру, если она не была готова».

На «Салют-7» Александров уже отправится сам. Станция станет по-настоящему долговременной, экспедиции по 200 суток, разработанная система фильтрации воды, выработка кислорода, возможность принимать грузовые корабли. Позже модуль, который сначала назывался «Салют-8», станет базовым блоком станции «Мир».

Репортаж: Петр Дерягин

Смертники на орбите.Ч.2

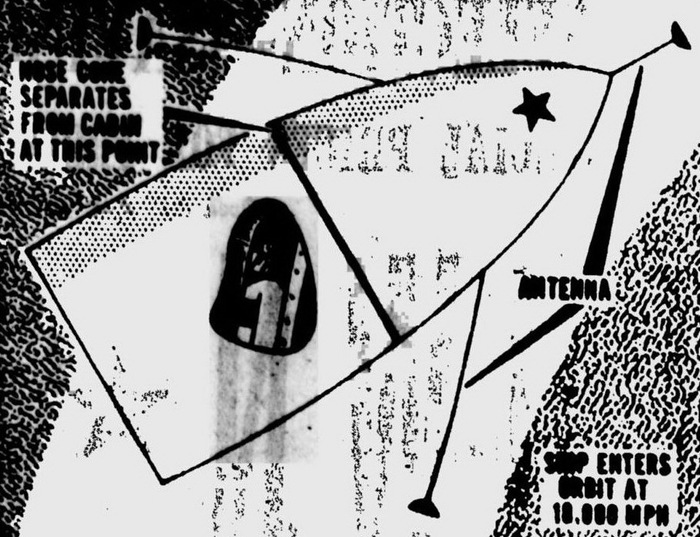

Орбита «Первого космического корабля-спутника» в представлении американского художника. Иллюстрация из газеты «The Spokesman-Review» от 16 мая 1960 года

Схематический вид «Первого космического корабля-спутника» в представлении американского художника. Иллюстрация из газеты «The Portsmouth Times» от 19 мая 1960 года

Через четыре дня после старта корабль получил команду на включение тормозного двигателя, чтобы сойти с орбиты. Но подвела система ориентации, и он разогнался, поднявшись на более высокую орбиту. Соответственно, если на борту находился пилот, то он должен был погибнуть после исчерпания запасов жизнеобеспечения.

Версию в пользу трагического развития событий поддержал популярный американский писатель-фантаст Роберт Хайнлайн, который как раз в те дни путешествовал по СССР. Позднее он писал:

«Около полудня 15 мая, за день до неудавшейся Парижской конференции на высшем уровне, миссис Хайнлайн и я шли вниз от замка, который возвышается над прекрасным городом Вильно [Вильнюсом]. Навстречу поднималась чёртова дюжина курсантов Красной армии: мы остановились и поболтали с ними, ответили на их вопросы, показали наши паспорта.

Тут один из них, который, казалось, был старшим, спросил нас: что мы слышали о новом русском космическом корабле?

— Нет, ничего. — Мы были далеко от источников новостей последнее время. — Расскажи нам.

— Это только что произошло, утром. — Курсант назвал время старта, перигей, апогей, период обращения. — И даже в настоящее время, — он проиллюстрировал свои слова жестом, — русский космонавт кружит вокруг Земли!

Все остальные курсанты закивали в знак согласия со всем, что он сказал, а иногда добавляли детали.

Я поздравил их с замечательным научным достижением страны — с застывшей улыбкой и болью в животе. Мы ещё немного поговорили об этом, потом они пошли наверх, а мы вниз.

В тот же день мы пытались купить экземпляр «Правды». Но оказалось, что газета не была здесь общедоступной — это как не купить «New York Times» в Нью-Йорке.

Мы попробовали слушать «Голос Америки», но помехи были сильнее, чем где-либо.

В тот вечер наша девушка-гид присоединилась к нам, чтобы посетить балет, и сказала, что курсант ошибся: это не был космический корабль с человеком, в нём манекен. Курсант просто неправильно всё понял.

Ну, может быть, и так… но если так, то вся дюжина других курсантов ошиблись таким же образом.

Вспомните дату пятнадцатое мая. Тогда полетела ракета, на которой, как они признались несколько дней спустя, возникли проблемы с тормозным двигателем; он зажёгся в неправильном направлении и не смог свести её вниз.

Эта ракета до сих пор там — возможно, прошла над головой, пока мы обедали. Есть мёртвый русский в ней?

Я не знаю. При коммунистической системе невозможно получить факты. Правда мертва, убита, и, по официальной версии, правдой является то, что приближает мировую коммунистическую революцию».

Со временем легенда о пилоте, нашедшем свою смерть на «Первом космическом корабле-спутнике», обросла жуткими подробностями: дескать, учёные, следящие за его движением по орбите, сумели услышать по радиоканалу голос, который звучал так, словно говорит «Дональд Дак с больным горлом».

Позднее было даже названо имя умирающего пилота — некто Заводовский.

Газетная истерия вокруг ожидаемого советского пилотируемого запуска разрасталась. Новый повод для обсуждения возник, когда в начале сентября стало известно о подготовке очередного визита Хрущёва — на этот раз в Нью-Йорк, на XV сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Появилась информация, что к полёту на одноместном или двухместном кораблях готовятся четверо лётчиков-испытателей: Алексей Грачёв, Алексей Белоконев, Иван Качур и А.Н. Ишак — именно в такой последовательности.

Наблюдатели также отмечали, что суда космической службы слежения и связи «Краснодар», «Ильичёвск» и «Долинск» прибыли в акваторию Гвинейского залива, что обычно предвещало старт ракеты, которая, как все теперь знали, используется в качестве носителя спутников и лунников.

Уверенность, что готовится нечто эпохальное, подкрепили и показания матроса-эстонца Виктора Адольфовича Яаниметса, сбежавшего с турбоэлектрохода «Балтика» и попросившего политического убежища. Он уверял, что на борту его лайнера находятся какие-то загадочные макеты — вероятно, новейших космических аппаратов. Общественность решила, что Хрущёв собирается продемонстрировать их на сессии в ООН, после того как советский пилот отправится на орбиту.

Как обычно, ожидания оказались напрасными, и в период с 19 сентября по 13 октября, время пребывания советского политического лидера на территории США, никаких существенных событий в космонавтике не произошло.

Чтобы как-то оправдаться, газетчики заявили, что старт состоялся, но произошла катастрофа, погубившая то ли одного, то ли двух, то ли даже трёх «астронавтов».

В печати появилось свидетельство швейцарского радиолюбителя Вальтера Кунца, который уверял, что 17 сентября ему удалось услышать короткую радиопередачу из космоса на частоте 20,005 мегагерц — чей-то голос всё время повторял по-русски: «Раз, два, три».

Сегодня мы знаем, что событие действительно могло состояться: на полигоне Тюра-Там в спешном порядке готовились две ракеты-носителя «Молния» (8К78) с аппаратами 1М, предназначенными для изучения Марса с пролётной траектории. Попытка запуска 1М №1 была предпринята 10 октября, а 1М №2 — 14 октября. Однако обе ракеты потерпели аварию и не смогли вывести аппараты на околоземную орбиту.

Через десять дней, 24 октября, на полигоне произошла страшная катастрофа: на стартовой площадке загорелась межконтинентальная баллистическая ракета Р-16 (8К64); при этом погибли 57 военнослужащих и 17 представителей промышленности, ещё четверо скончались от полученных травм.

Среди них был Главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. Хотя катастрофу засекретили, агентство «Continentale» каким-то образом узнало о ней и пустило информацию в мир. Конечно, почти сразу нашлись желающие связать смерть Неделина с провалом старта пилотируемого корабля: маршал то ли покончил жизнь самоубийством, не выдержав груза ответственности, то ли погиб при самом запуске.

Позднее даже называлось имя пилота, который должен был отправиться на орбиту в сентябре-октябре 1960 года, — Пётр Долгов. Такой человек существовал в действительности, но в отряд космонавтов не входил, а занимался испытанием скафандров и в 1960 году был ещё в строю.

Оживление среди любителей сенсаций вызвал и неудачный запуск 4 февраля 1961 года аппарата 1ВА №1, созданного для попадания в Венеру. Ракета-носитель «Молния» вывела его на орбиту, но из-за сбоя в четвёртой ступени (разгонном блоке «Л») аппарат не смог уйти на отлётную траекторию. В небе появился самый тяжёлый на тот момент спутник (6483 кг), поэтому нельзя было промолчать о его старте, как делали в тех случаях, когда груз не добирался до орбиты: на следующий день в советских газетах появилось короткое сообщение ТАСС о нём, хотя и без привычных подробностей.

В то же самое время профессор Джон Шарп, радиолюбитель из Эль-Пасо (штат Техас), заявил, что сумел принять трансляцию со спутника, и она больше всего напоминала «человеческое дыхание».

Вскоре к нему присоединился западногерманский астроном Хайнц Камински, сообщивший, будто бы на частоте 19,994 мегагерц можно услышать слова и фразы на русском языке — очевидно, советский пилот пытается рассказать о ходе полёта.

Сенсацию дополнили два брата-радиолюбителя Ахилл и Джованни Джудика-Кордилья, построившие под Турином частную станцию. Они утверждали, что им удалось перехватить телеметрию биения человеческого сердца и прерывистое дыхание умирающего космонавта.

Итальянские братья-радиолюбители Ахилл и Джованни Джудика-Кордилья слушают эфир; 1961 год

Шумиха вокруг «тяжёлого спутника» поднялась такая, что Космический комитет Конгресса устроил публичные слушания, формально — по вопросу отставания США от СССР. Овертон Брукс, демократ от штата Луизиана и председатель комитета, сказал, что ракеты, запущенные советскими специалистами в первой половине февраля, представляют собой пилотируемые системы, поэтому нельзя исключать вероятность, что на спутнике находится лётчик.

Джеймс Фултон, республиканец от штата Пенсильвания, поддержал его, заявив, что верит: 4 февраля на орбиту отправился корабль с двумя испытателями, которые погибли при возвращении на Землю.

Советским властям пришлось выступить с опровержением через академика Леонида Ивановича Седова, который считался «главным по космосу» на Западе. Тот в интервью газете «Правда» сообщил, что на борту спутника нет ни подопытных животных, ни человека, а его целевой задачей было изучение возможности выведения с высокой точностью тяжёлых аппаратов на орбиту.

Однако западная пресса никак не могла угомониться. Со временем в статьях замелькали и фамилии мифических жертв космонавтики: Белоконев, Грачёв, Качур, Михайлов. Откуда же они взялись? Секрет раскрывается просто: из советских публикаций.

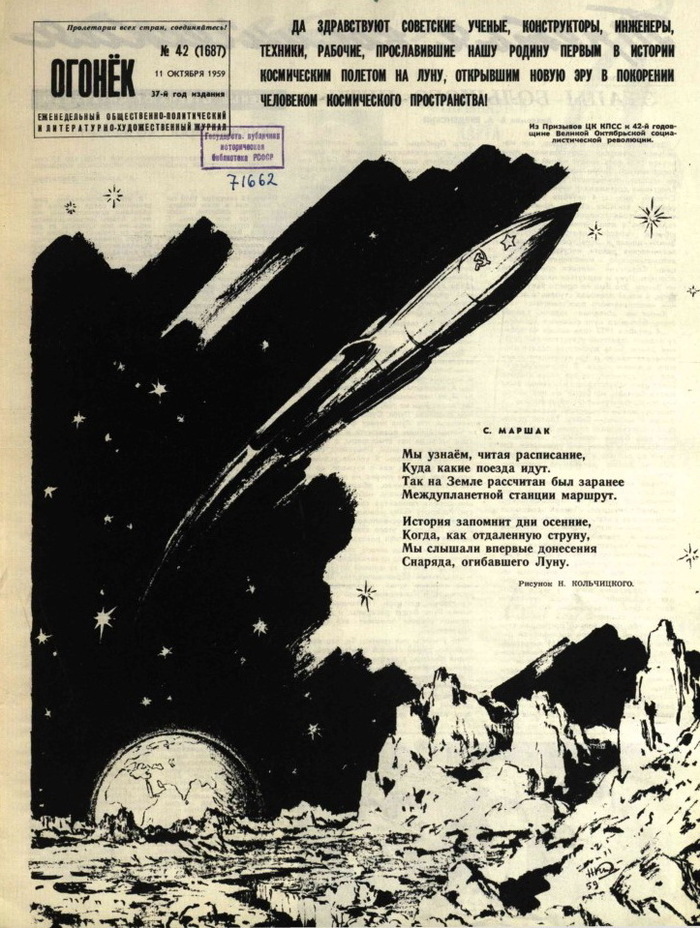

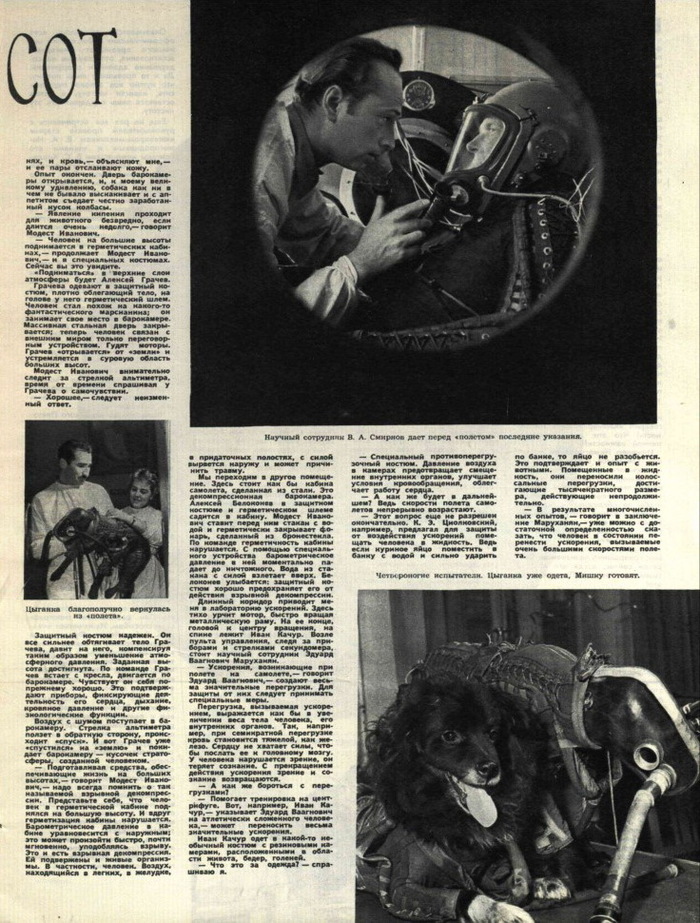

В октябре 1959 года журнал «Огонёк» опубликовал очерк «На пороге больших высот», посвящённый испытателям авиационной техники; в нём упоминались Алексей Белоконев, Алексей Грачёв и Иван Качур. Несколько позже газета «Вечерняя Москва» в заметке на аналогичную тему рассказала о Геннадии Михайлове и Геннадии Заводовском.

Редактор «Associated Press», использовавший эти материалы, почему-то сделал вывод, что в них говорится о будущих советских космонавтах. Поскольку впоследствии названные фамилии так и не появились в сообщениях ТАСС, то был сделан «логичный» вывод о гибели всех пятерых в результате ракетных запусков, кончившихся катастрофами.

Известный журналист Ярослав Кириллович Голованов, занимавшийся расследованием истории мифических космонавтов, взял интервью у самого Алексея Белоконова (а вовсе не Белоконева, как написал предшественник).

Вот что рассказал испытатель, которого давным-давно «похоронили» западные средства массовой информации:

«В 50-х годах, задолго до гагаринского полёта, я и мои товарищи, тогда совсем молодые ребята, — Лёша Грачёв, Геннадий Заводовский, Геннадий Михайлов, Ваня Качур, занимались наземными испытаниями авиационной аппаратуры и противоперегрузочных лётных костюмов. Кстати, тогда же были созданы и в соседней лаборатории испытывались скафандры для собачек, которые летали на высотных ракетах. Работа была трудная, но очень интересная.

Однажды к нам приехал корреспондент из журнала «Огонек», ходил по лабораториям, беседовал с нами, а потом опубликовал репортаж «На пороге больших высот» с фотографиями ( „Огонёк“ №42, 1959 г. ). Главным героем этого репортажа был Лёша Грачёв, но обо мне тоже рассказывалось, как я испытывал действие взрывной декомпрессии. Упоминался и Иван Качур. Говорилось и о высотном рекорде Владимира Ильюшина, поднявшегося тогда на 28 852 метра. Журналист немного исказил мою фамилию, назвал меня не Белоконовым, а Белоконевым. Ну, вот с этого всё и началось. Журнал «Нью-Йорк джорнэл Америкэн» напечатал фальшивку, что я и мои товарищи летали до Гагарина в космос и погибли.

Главный редактор «Известий» Алексей Иванович Аджубей пригласил нас с Михайловым в редакцию. Мы приехали, беседовали с журналистами, нас фотографировали. Этот снимок был опубликован в «Известиях» (27 мая 1963 г. ) рядом с открытым письмом Аджубея мистеру Хёрсту-младшему, хозяину того журнала, который нас отправил в космос и похоронил.

Мы и сами опубликовали ответ американцам на их статью в газете «Красная звезда» (29 мая 1963 г. — Я.Г.), в которой честно написали: «Нам не довелось подниматься в заатмосферное пространство. Мы занимаемся испытанием различной аппаратуры для высотных полётов». Во время этих испытаний никто не погиб. Геннадий Заводовский жил в Москве, работал шофером, в «Известия» тогда не попал — был в рейсе, Лёша Грачёв работал в Рязани на заводе счётно-аналитических машин, Иван Качур жил в городке Печенежин в Ивано-Франковской области, работал воспитателем в детском доме. Позднее я участвовал в испытаниях, связанных с системами жизнеобеспечения космонавтов».

Получается, что в списке мифических космонавтов всё-таки попадались люди, работавшие на космическую программу, однако их подлинная жизнь заметно отличалась от журналистских фантазий.

Страница из журнала «Огонёк» от 11 октября 1959 года

Страница из журнала «Огонёк» от 11 октября 1959 года

Хотя подготовка первого пилотируемого полёта шла в режиме повышенной секретности, утечки информации случались, и в начале апреля мир накрыла очередная волна слухов о том, что Советский Союз вот-вот отправит космонавта на орбиту.

10 апреля в западной прессе появились сообщения, что исторический запуск произведён, а пилот корабля вернулся на Землю.

На следующий день его даже назвали: сначала в статьях фигурировал знакомый нам Геннадий Михайлов, а затем на первые полосы вдруг вырвался лётчик-испытатель Владимир Сергеевич Ильюшин, о котором, кстати, тоже писал корреспондент «Огонька» в очерке, породившем целый сонм мифических космонавтов.

Британская газета коммунистической направленности «Daily Worker» сообщала, что ещё 7 апреля Ильюшин совершил три витка вокруг Земли, и вскоре ожидается представление его публике. Новость разлетелась по миру мгновенно, а «достоверность» ей придавало то, что о свершившемся полёте рассказывал Деннис Огден, московский корреспондент этой газеты, а он, как полагали, имеет доступ к советским правительственным чиновникам высокого ранга.

Однако 12 апреля миру был представлен совсем другой молодой космонавт. Куда же делся Ильюшин? Почти сразу возникла версия, что его нельзя показывать публике.

К примеру, газета «The Leader-Post», ссылаясь на агентство «Reuters», сообщала 21 апреля:

«Французский теле- и радиокорреспондент, только что вернувшийся из Москвы, сказал сегодня, что СССР отправил человека в космос за три или четыре дня до запуска Юрия Гагарина 12 апреля, но тот вернулся на Землю «совершенно не в себе и безнадёжен».

Эдуард Бобровски сказал в передаче, что человеком, первым запущенным в космос, был Сергей Илюшин [почему не Владимир Ильюшин?], сын советского авиаконструктора.

Илюшин сейчас находится в московском госпитале, в коме, сообщил Бобровски.

По словам Бобровски, Илюшин три раза облетел Землю в космической капсуле. Первая попытка была сделана «за три или четыре дня до Гагарина».

Бобровски сказал, что не может раскрыть источники своей истории, но они «абсолютно надёжны и честны».

Советские учёные отрицали, что какие-либо космические полёты предпринимались до успешного облёта Земли Гагариным».

Схематический вид советского пилотируемого корабля в представлении британского художника: A — герметичная кабина; B — покрытое вспененной резиной кресло для облегчения перегрузок при старте; C — парашюты для замедления скорости капсулы при снижении; D — запас воздуха; E — телевизионные камеры, микрофон для передачи на Землю; F — иллюминатор; G — приборная панель. Иллюстрация из газеты «Daily Worker» от 12 апреля 1961 года

Геннадий Михайлов, которого называли первым советским космонавтом. Фото из газеты «The Glasgow Herald» от 11 апреля 1961 года

Постепенно сформировалась конспирологическая теория: Ильюшина запустили в начале апреля, но при приземлении спускаемого аппарата его корабля произошёл какой-то технический сбой; испытатель был ранен и не мог предстать перед общественностью, поэтому ему быстро отыскали улыбчивую и фотогеничную замену.

Владимир Ильюшин выступил в конце апреля с опровержением, сообщив, что находится на курорте в Ханчжоу, где проходит реабилитацию после лечения травм, полученных при автомобильной аварии 8 июня 1960 года.

Лётчик заявил:«Разумеется, не может быть и речи о том, что я с тяжёлым повреждением ноги мог готовиться к космическому полёту. Я знаю, что буржуазная пресса не останавливается перед ложью, когда это ей выгодно, но в этом случае, как мне кажется, побиты все рекорды беспардонного вранья. Пользуясь случаем, я ещё раз искренне поздравляю Юрия Гагарина с его выдающимся подвигом и, конечно, по-хорошему завидую ему».

Мифотворцев опровержение не смутило. Они тут же придумали новую версию: скорее всего, спускаемый аппарат совершил аварийную посадку на территории Китая, поэтому Ильюшин и находится там, ожидая экстрадиции в СССР. В таком случае необходимость его замены становится ещё более обоснованной.

Лётчик-космонавт Георгий Тимофеевич Береговой и лётчик-испытатель Владимир Сергеевич Ильюшин (справа). Фото из семейного архива Марины Ильюшиной

Теория, приписывающая первенство Ильюшину, жива до сих пор, её можно встретить в различных современных публикациях и даже фильмах. Однако она легко опровергается архивными документами, в которых детально описаны все этапы подготовки первого орбитального полёта.

В качестве примера можно процитировать записку, направленную 30 марта 1961 года в Центральный Комитет КПСС от имени лиц, занятых в космической программе:

«Результаты проведённых работ по отработке конструкции корабля-спутника, средств спуска на Землю, тренировки космонавтов позволяют в настоящее время осуществить первый полёт человека в космическое пространство.

Для этого подготовлены два корабля-спутника «Восток-3А». Первый корабль находится на полигоне, а второй подготавливается к отправке.

К полёту подготовлены шесть космонавтов. Запуск корабля-спутника с человеком будет произведен на один оборот вокруг Земли с посадкой на территории Советского Союза на линии Ростов — Куйбышев — Пермь. Считаем целесообразным публикацию первого сообщения ТАСС сразу после выхода корабля-спутника на орбиту по следующим соображениям:

а) в случае необходимости это облегчит быструю организацию спасения;

б) это исключит объявление каким-либо иностранным государством космонавта разведчиком в военных целях».

Имеется и другой документ на ту же тему. 3 апреля ЦК КПСС принял постановление «О запуске космического корабля-спутника» (№П322/1):

«1. Одобрить предложение о запуске космического корабля-спутника «Восток-3А» с космонавтом на борту.

2. Одобрить проект сообщения ТАСС о запуске космического корабля с космонавтом на борту спутника Земли и предоставить право Комиссии по запуску, в случае необходимости, вносить уточнения по результатам запуска, а Комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам опубликовать его».

Как решили, так и сделали. Сообщение ТАСС, посвящённое первому полёту человека в космос, прозвучало ещё до приземления космического корабля.

Первый советский лётчик-космонавт приветствует москвичей с трибуны мавзолея; 14 апреля 1961 года

День Будущего

Признаюсь честно, в детстве профессия «космонавт» стояла далеко от первого места в моих планах. Я мечтал стать военным, офицером десанта, моряком-подводником, следователем, скалолазом, пилотом (но только военным или ледовым спасательным), учителем истории, путешественником в неведомые места, водолазом и укротителем зверей, повелителем мира (ну, чтобы разобраться наконец, с загрязнением природы и угрозой атомной войны), ученым как профессор Вагнер и Циолковский, конструктором самолетов, вертолетов, кораблей и даже оперным певцом. Ну, а дальше по списку можно космонавтом, почему нет? Если надо, если Родина так решит. Я пионер, я готов. Могу и космонавтом.

Просто у меня, мальчишки, было странное убеждение, что в космосе уже все сделано. Все важные подвиги совершены. Юрий Гагарин первым полетел в космос, это было страшно и невероятно опасно, вот это я понимаю, подвиг. Я бы хотел как Гагарин. Алексей Леонов вышел в открытый космос — первым! И это был подвиг, это я тоже понимаю. А теперь космонавты, думал я, — просто работают на орбите, это гражданская профессия, рутина, никаких подвигов не предвидится. Ну, иногда говорят оттуда с Землей — и мы видим их по телевизору, летающих в невесомости. И они улыбаются и машут нам рукой. Где подвиг? Где ух, опасность и преодоление, чтобы захватывало сердце и разум?! Вот если бы лететь куда-то к звездам, через тысячи световых лет, я готов, годы полета меня не пугают, я смогу. Или там высадка в скафандре высшей защиты на опасный ледяной астероид — все, запишите меня первым, но лучше, конечно, военным космонавтом, космодесантником с мордой кугуара на плече, сражаться с инопланетными врагами и венерианскими тварями (как у Карсака в «Бегстве Земли» например. Или у Беляева в «Прыжке в ничто»). В общем, ближний космос на тот момент казался мне местом исследованным и понятным (а морские глубины — нет, например), освоенная территория. Я был уверен, что человечество просто будет планомерно и спокойно, без особого надрыва (и подвигов, увы) двигаться дальше. Сначала Луна, потом Марс, потом Венера. Вот на Марс я бы еще согласился, да нет, лучше сразу к ближайшей звезде, зачем размениваться на мелочи. Надо только сделать новый космический корабль. На солнечных парусах или на ядерном двигателе. Ну, подрасту, может, как раз этим и займусь. Как новый Циолковский. А пока пусть летают наши космонавты на обычных ракетах, на обычную работу, в обычный ближний космос.

Конечно, я ошибался. Потому что наступили 90-е, Советский Союз исчез, все рухнуло, и космос резко стал никому не нужен. По крайней мере, мне так казалось. Вообще, это было для меня время болезненных открытий и разочарований, странных теорий и поминутно сменяющихся убеждений.

Вот я представлял, что перемещаюсь во времени и спасаю Ленина от выстрела Каплан, заслоняю его своим телом. «Ничего, Владимир Ильич, — прошепчу я, зажимая рану в груди. — Обычное дело. Вам еще страну поднимать». И он улыбается мне мудро, остро щурится. Я умираю, конечно, а он идет поднимать и строить. И все по плану, никакого Сталина, никаких репрессий, никакого провального лета 1941 года — только электрофикация, коммунизм и светлое будущее. И электротанки утюжат фашисткие орды, не давая им двинуться дальше границы. И Ленин живет до ста лет. Мы достигли звезд и все хорошо.

В другой момент я вдруг становился убежденным монархистом. Вот если бы тогда не случилось революции! Прости, дедушка Ленин. И все бы сейчас было хорошо, 1992 год, Россия великая держава, колбасы и жевачек завались, компьютеры «Ижъ» в каждом доме, а я иду заниматься в спортивный комплекс древним славянским рукопашным боем, который круче любого кунг-фу.

А когда я прочитал в журнале статью о царской ракете, которая была ух, на пятьдесят лет раньше королевской. И тут же представлял, что революции не было, первый человек в космосе какой-нибудь потомственный штабс-капитан князь Гагарин-Чацкий, говорит «Поехали-с, господа» и рев дюз, старт, отстрел первой ступени (с двуглавым орлом, конечно же), отстрел второй — и вот мы на орбите, а идет всего 1921 год от Рождества Христова, на минуточку, господа. И сейчас бы, в 1992, уже гравилет «Цесаревич Никодим» летел бы к Альфа Центавра. И обратно. За пару недель. И золотые купола церквей светятся на терраформированном Марсе, среди яблоневых садов. И яблоки с Марса такие красивые, с белой прозрачной кожицей, сквозь которую видны зернышки. и невероятно нежные и вкусные. С легкой марсианской кислинкой.

А сейчас я вижу другое.

Я первый в роду уральских крестьян Овчинниковых-Мальгиных и Дорониных-Подшиваловых с высшим образованием.

Если бы не было Революции — мы бы сейчас еще даже до орбиты бы не добрались.

Борьба систем и государств обеспечивает развитие.

Наличие государства с явно и четко декларирируемой гуманитарной целью заставляет капиталистических хищников хоть немного очеловечиться. Тем больший пир они устроили на его костях.

«Лунная гонка» — лучшее, что случилось с наукой на протяжении 20 века. Именно на плечах этой гонки стоит сейчас весь технический прогресс.

А космос — это мечта. И подвиг. И будущее человечества.

С Днем Будущего, друзья! Простите за некоторый пафос.

Источник