Для чего нужен солнечный трекер и как его собрать самому

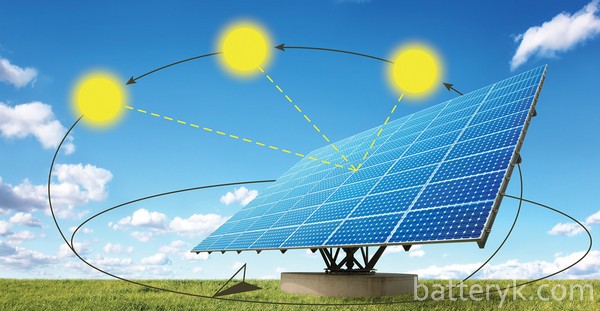

Известно, что оптимальный КПД солнечные панели имеют в том случае, если они перпендикулярно расположены по отношению к лучам Солнца, падающим на них. Когда в конструкции присутствует солнечный трекер, его поворотный механизм позволяет батареям поворачиваться вслед за светилом, не теряя при этом уровня работоспособности.

Солнечный трекер обеспечивает регулярное слежение за Солнцем, позволяющее панелям «ловить» его лучи и вбирать в себя максимальное количество света.

Преимущества устройства и принцип его работы

Безусловно, главное преимущество — повышение КПД гелиосистемы почти на 50% (в среднем, от 40 до 45%). Оптимальный угол падения солнечных лучей — 90°. Именно трекер и обеспечивает такой угол наклона, поворачивая батареи в нужном направлении. Установка такого устройства позволит не беспокоиться о необходимости монтажа дополнительных панелей. Это может быть сопряжено с нехваткой места и иными техническими сложностями.

Благодаря электронной системе, в которую входит специальный приемник с функцией GPS навигации, трекер точно может определить, где находится Солнце. Спутник системы GPS дает сигнал, который система «ловит», и, исходя из этого, контролирует движение батарей в ту или иную сторону. Главный действующий элемент в данном случае — так называемый серводвигатель. Он изменяет то направление, в котором движется вал. Что же касается принципа перемещения, он может быть разным. Исходя из него, конструкции трекеров разделяются на несколько видов.

Виды солнечных трекеров

На основании действия осей вращения, устройства бывают:

- с осью, вращающейся в горизонтальном направлении относительно земной поверхности;

- ось вращается вертикально относительно земной поверхности;

- происходит вращение оси «по наклонной» (средний вариант между первыми двумя);

- с осью, ориентированной на Полярную звезду ;

- двуосные трекеры, с большей амплитудой движения и широкими возможностями (обладают самой высокой степенью свободы).

Вопрос стоимости и целесообразность приобретения.

Такое устройство будет стоить очень дорого. Средняя стоимость любого подобного устройства начинается от 200 000 рублей и выше. Более того, его электромеханика довольно сложная и хрупкая. Под влиянием внешней среды с дорогостоящим прибором может случиться любой непредвиденный казус.

Поэтому любители электроники уже давно наловчились изготавливать солнечные трекеры самостоятельно. Это может показаться удивительным, но самодельные устройства чаще всего работают гораздо эффективнее и надежнее, а материальные вложения мастеру нужно будет сделать минимальные.

Безусловно, собранное своими руками устройство не будет таким «презентабельным» внешне, как покупное. Но простая двуосная конструкция, изготовленная самостоятельно, полностью окупит время и усилия. Важно и то, что если она по тем или иным причинам выйдет из строя, домашний мастер будет вполне в состоянии починить.

Основные элементы конструкции и их назначение

Для начала следует определиться, какие основные элементы гелиосистемы нам понадобятся:

- две солнечные панели;

- два сервопривода (или движка);

- контроллер заряда.

Прежде всего, понадобятся две простые солнечные панели мощностью от 3 до 5 Вт каждая. На выходе у нее имеется напряжение 6 вольт, что при последовательном соединении двух батарей дает 12 вольт с небольшим. На обратной стороне панели имеется USB-гнездо, а также «пятачки», благодаря которым можно делать пайку.

Из трех сегментов батареи, соответственно, имеется три выхода. Каждый сегмент (выход) генерирует по 2 вольта. Иными словами, при подключении, в зависимости от надобности, можно получить на выходе 2,4 либо 6 вольт.

Следующий необходимый узел — это сервопривод, точнее, два. Один будет поворачивать солнечную батарею по горизонтальной оси, а другой — по вертикальной. Благодаря таким простым движкам можно получить настоящий электропривод гелиоустановки.

Эти движки — непростые, так просто они вращаться не станут. Их необходимо немного доработать. В наборе с каждым приводом идут пластиковые диски, крестовины и винты для их крепления. Для крепления двигателей можно приобрести металлические кронштейны — чтобы закрепить их между собой в единую конструкцию. В наборе с кронштейнами также идут несколько необходимых элементов — в частности, крепежные винты, подшипник и диски.

И последний элемент — контроллер заряда, который будет принимать энергию от солнечных батарей и передавать ее в аккумулятор.

Начинаем работу с электронной начинки. Схема проста и легка для повторения. В ней можно поменять все, что угодно, на свое усмотрение, перебрав в Интернете несколько вариантов и предварительно собрав их воедино. Можно, например, поменять номиналы переменных и постоянных резисторов, спроектировать схему печатной платы на свое усмотрение — и получится работающий и долговечный электропривод гелиоустановки.

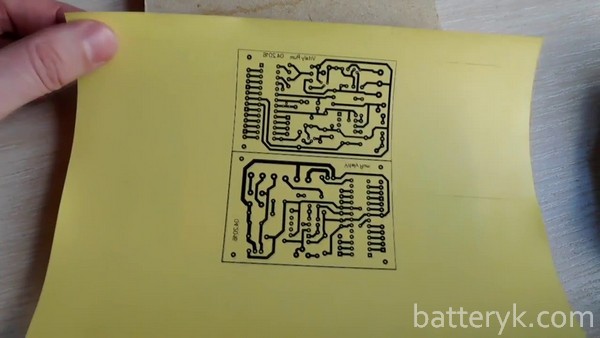

Изготовление схемы методом ЛУТ

Для начала схему платы нужно распечатать на специальной бумаге для ЛУТа ( лазерно-утюжная технология). Бумага с наружной стороны глянцевая, с внутренней — обычная, матовая. Печатать придется на лазерном принтере, на глянцевой стороне. После контакта с утюгом плате нужно дать остыть, а потом отсоединить ее от матовой основы. Делается это легко, смывать ничего не потребуется.

Далее плата аккуратно переносится с бумаги на текстолит, который предварительно обезжиривается. Лучше всего сделать это мелкой наждачкой. Отрываем маленький кусочек и просто зашкуриваем. Далее прикладываем рисунок к плате и утюжим пару минут. Аккуратно снимаем приклеившуюся к текстолиту глянцевую основу. Если все было сделано аккуратно, схема благополучно будет перенесена на текстолит.

Обычно все переносится аккуратно, вплоть до мелкого текста. После этого главное — чтобы вытравились мелкие детали. При наличии на схеме небольших помарок они исправляются обычным маркером.

Далее плату необходимо вытравить. В качестве раствора для травления применяется персульфат аммония, его можно приобрести в радиотоварах. Один и тот же раствор можно использовать несколько раз. Перед использованием жидкость подогреть до 40-50°С, это значительно ускорит процесс травления. Травить следует минут 20, в специально подобранной пластиковой емкости. По истечении 20 минут нужно снять тонер — с помощью той же мелкой наждачной бумаги либо ацетона.

После этого в схеме аккуратно просверливаются все обозначенные отверстия, и можно приступать к постепенному спаиванию всей конструкции.

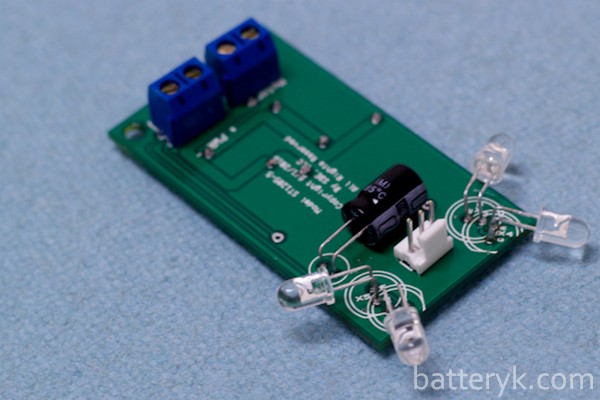

«Начинка» электросхемы и сборка

Для сборки понадобятся:

- «сердце» устройства — электронный усилитель LM 324 N;

- панель под усилитель;

- два транзистора типа 40 2С;

- два транзистора типа 40 1С;

- один керамический конденсатор номер 104;

- диоды (можно использовать любые, главное — чтобы они были не менее 3 ампер каждый; их понадобится 4 штуки);

- один резистор на 15 кОм;

- один резистор на 47 кОм;

- два фоторезистора;

- два подстроечных резистора — один на 100 кОм и другой на 10 кОм (резистор на 10 кОм отвечает за чувствительность фотодатчика).

После этого проводится спаивание схемы. При спаивании очень пригодится стандартный набор, состоящий из пластиковых гнезд и штекеров. Он прекрасно подходит для того, чтобы максимально качественно изготавливать любые самодельные схемы. На схеме, как правило, остается несколько перемычек. При всем старании сделать полностью печатную плату, без них все равно обойтись не получится.

В процессе отладки схемы обязательно понадобится такой элемент как концевой выключатель. Обычно их нужно два — чтобы своевременно прекращать вращение концевых двигателей, в том случае, если они начнут бесконтрольное вращение в процессе испытания. После того как устройство будет благополучно испытано, концевые двигатели собираются окончательно.

После отладки схемы следует приступить к вскрытию двигателя. Для этого нужно последовательно открутить четыре винта. Открываем верхнюю крышку двигателя. Внутри находится блок, состоящий из нескольких шестеренок. Все они металлические, вероятнее всего — из латуни. На главной шестерне имеется шпенечек, ограничивающий вращение двигателя. Лучше его сразу выдернуть небольшими плоскогубцами, так как физический ограничитель здесь не потребуется. Вместо ограничителей мы будем использовать те самые концевые выключатели, которые будут эффективно контролировать электропривод гелиоустановки во время его движения.

Плата управления находится с обратной стороны сервопривода. Под ней мы обнаруживаем всю «начинку». Провода, которые идут на плату управления, нужно будет отпаять и припаять напрямую на движок сервопривода. Таким образом, он превратится в небольшой двигатель постоянного тока. Он будет вращаться в обе стороны, в зависимости от полярности.

Напряжение и питание платы составляет 9-15 вольт. При желании можно выставить и меньше — например, 6,5 вольт.

При испытании схемы может оказаться так, что новоиспеченный электропривод гелиоустановки сразу начинает греться — по причине чрезмерного потребления тока. Ошибка часто заключается в том, что провода припаивают, прикасаясь к плате. При перепайке провода не должны касаться платы. Также их нельзя оставлять слишком близко к ней.

Предварительное испытание трекера

Готовое самодельное устройство слежения за Солнцем нужно предварительно испытать. Перед подключением оба резистора выкручиваются «в ноль» (против часовой стрелки), на них подается питание в 6,5 вольт, и двигатель, изготовленный из сервопривода, начинает быстро вращаться. При испытании можно сразу надеть на него насадку в виде двухлопастного пропеллера, идущую в комплектации, чтобы отслеживать вращение. При этом фоторезисторы должны иметь одинаковое освещение своих поверхностей.

Вращением 100-килоомного резистора по часовой стрелке (аккуратно, с помощью небольшой отвертки) добиваемся остановки двигателя. Находим то положение, в котором он либо почти останавливается, либо останавливается совсем. Теперь с помощью 10-килоомного резистора следует уменьшить чувствительность механизма, добавив ему немного сопротивления.

В процессе испытания следует время от времени слегка прикрывать пальцем поверхность то одного, то другого фоторезистора. Если на один резистор попадает меньше света, двигатель вращается в одну сторону, если на другой — двигатель вращается в другую сторону. В процессе испытания можно использовать лампу, которая послужит своего рода заменителем Солнца. По мере отворачивания конструкции от лампы двигатель, благодаря фоторезисторам, очень чутко реагирует на недостаток света и поворачивается в ту сторону, где его больше.

Далее проверяется работа концевых выключателей. Таким образом, готово устройство, которое будет вращать солнечную панель по оси Х. Чтобы она вращалась и по оси У, следует изготовить конструкцию, следуя абсолютно такой же схеме. В целом, понадобится два трекера для полноценного функционирования устройства.

Прикрепление трекеров к солнечным панелям

Сборка начинается с кронштейнов: двигатели собираются воедино. Для сопряжения двух частей кронштейна вставляем болтик и собираем «держатель» для двигателя, как и любой другой.

Далее принимаемся непосредственно за батарею. Вскрываем «коробочку» с электронной начинкой внутри и видим простой вариант: «один диод и десять граммов термоклея». Далее берутся два провода: со знаком «плюс» на первой панели, со знаком «минус» — на второй. П олярность, при желании, меняется так, как удобно.

Более надежно панели можно скрепить металлическим каркасом. Все крепится друг к другу с помощью термоклея и герметика. Главное, чтобы конструкция не имела прорех, а между двумя панелями посередине осталось расстояние в несколько сантиметров. Через него будут «выглядывать» фоторезисторы, следящие за Солнцем.

Далее на каркас (там же, посередине, над щелью) прикрепляется металлическая пластина из фольгированного текстолита. Фольгированный текстолит удобен своей практичностью. В отличие от пластика, он не плавится при нагревании на Солнце. Также в нем есть возможность легко проделать «дорожки» для фоторезисторов. На пластинку из текстолита наносятся контуры «дорожек» для светодиодов, по тому же принципу, что и основная схема — с применением специальной бумаги, проглаживанием утюгом и травлением.

Итак, концевой выключатель на движках обеспечивает ограничение их движения на 180 ° как по оси Х, так и по оси У. А высокочувствительные светодиоды «следят» за направлением солнечного света. Далее самодельная система отслеживания помещается в небольшой короб из дерева, предохраняющий провода от воздействия погодных условий и прочих неблагоприятных факторов.

Трекер для солнечных панелей — дорогостоящее и хрупкое устройство. Однако при его изготовлении своими руками оказывается, что есть прекрасная возможность обойтись без серьезных финансовых затрат. Движки, усовершенствованные собственноручно (с помощью концевых выключателей), — вариант более экономичный и надежный, который позволит панелям исправно поворачиваться в сторону Солнца в любую погоду и в любое время года.

Источник

Солнечный трекер своими руками

Канал “тяп-ляп” показал, как сделать самодельный солнечный трекер для панелей. Они будут автоматически поворачивается вслед за солнцем, увеличивая КПД энергетической установки.

Понадобятся две солнечные батареи мощностью по по 3,5 ватт. На на выходе у одной более 6 вольт, что при последовательном соединении двух батарей даст более 12 вольт. На обратной стороне USB гнездо. Три выхода из трех сегментов батареи. Каждый из которых генерируют по 2 вольта. То есть при необходимости можно подключиться соответствующим образом и получить 2, 4, 6 вольт.

Следующий важный узел – два сервопривода. Один будет поворачивать солнечную батарею по горизонтальной оси, а другой по вертикальной. Эти приводы непростые, их не так просто заставить вращаться. Необходима некоторая доработка. В наборе с каждым из двигателей идут пластиковые крестовины, диски, винты для крепления. Для двигателя приобретённые кронштейны. Также в наборе крепежные винты, подшипник и диски. Контроллер заряда. Он будет принимать энергию от солнечных батарей и передавать её в аккумулятор.

Начнем работу своими руками с электронной начинки. Схема трекера для солнечной панели ниже.

Схема очень простая и легкая для повторения. Она наиболее удачная из нескольких проверенных вариантов. Но даже ей автору пришлось немножко изменить. Пришлось изменить номиналы переменных и постоянных резисторов, была спроектирована схема печатной платы.

Для начала распечатаем схему печатной платы трекера на специальной бумаге. Это лазерно-утюжная технология. Бумага имеет глянцевый вид. С обратной стороны она обычная матовая. Печатать нужно на лазерном принтере на глянцевой стороне. После контакта с утюгом надо дать остыть и бумага легко отрывается от слоя.

Перед переносом текстолит обязательно нужно обезжирить. Лучше всего использовать мелкую наждачную бумагу. Прикладываем рисунок к плате и проглаживаем горячим утюгом 2 минуты.

Теперь нужно вытравить плату трекера. Можно использовать персульфат аммония. Продается в магазинах радиотоваров. Один и тот же раствор можно использовать несколько раз. Желательно перед применением подогрев жидкости до 45 градусов. Это сильно ускорит процесс травления. Через 20 минут правление успешно завершилось. Теперь нужно снять тонер. Опять используем наждачку или ацетон.

Теперь можно проделать отверстие в плате. Можно приступать к пайке деталей.

Сердце солнечного трекера – операционный усилитель lm324n. Два транзистора типа 41c, типа 42c. Один керамический конденсатор 104. Многие детали автор разработки заменил на smd тип. Вместо диодов 5408 использованные их аналоги smd типа. Главное использовать не менее 3 ампер. Один резистор на 15 килоом, 1 на 47 килоом. Два фоторезистора. 2 подстроечных резисторов на 100 и 10 килоом. Последний отвечает за чувствительность фото датчика.

Далее смотрите на видео об изготовлении своими руками трекера с 8 минуты

Устройство слежения за солнцем для солнечных панелей – гелиостат

Схема гелиостата состоит из тактового генератора (DD1.1, DD1.2), двух интегрирующих цепей (VD1R2C2, VD2R3C3), такого же числа формирователей (DD1.3, DD1.4), цифрового компаратора (DD2), двух инверторов (DD1.5, DD1.6) и транзисторного коммутатора (VT1—VT6) направления вращения электродвигателя М1, управляющего поворотом платформы, на которой установлена солнечная батарея. С поступлением питания генератор на элементах DD1.1, DD1.2 вырабатывает тактовые импульсы, следующие с частотой около 300 Гц. При работе устройства сравниваются длительности импульсов, сформированных инверторами DD1.3, DD1.4 и интегрирующими цепями VD1R2C2, VD2R3C3. Их крутизна меняется в зависимости от постоянной времени интегрирования, которая, в свою очередь, зависит от освещенности фотодиодов VD1 и VD2 (ток зарядки конденсаторов С2 и СЗ пропорционален их освещенности). Сигналы с выходов интегрирующих цепей поступают на формирователи уровня DD1.3, DD1.4 и далее — на цифровой компаратор, выполненный на элементах микросхемы DD2. В зависимости от соотношения длительностей импульсов, поступающих на входы компаратора, сигнал низкого уровня появляется на выходе элемента DD2.3 (вывод 11) или DD2.4 (вывод 4). При равной освещенности фотодиодов на обоих выходах компаратора присутствуют сигналы высокого уровня. Инверторы DD1.5 и DD1.6 необходимы для управления транзисторами VT1 и VT2. Высокий уровень сигнала на выходе первого инвертора открывает транзистор VT1, на выходе второго — VT2. Нагрузками этих транзисторов являются ключи на мощных транзисторах VT3, VT6 и VT4, VT5, которые коммутируют напряжение питания электродвигателя М1. Цепи R4C4R6 и R5C5R7 сглаживают пульсации на базах управляющих транзисторов VT1 HVT2. Направление вращения двигателя меняется в зависимости от полярности подключения к источнику питания. Цифровой компаратор не позволяет одновременно открыться всем ключевым транзисторам, и, таким образом, обеспечивает высокую надежность системы.

Утром с восходом солнца освещенность фотодиодов VD1 и VD2 окажется различной, и электродвигатель начнет поворачивать солнечную батарею с запада на восток. По мере уменьшения разницы в длительностях импульсов формирователей, будет уменьшаться длительность результирующего импульса, и скорость поворота солнечной батареи плавно будет замедляться, что обеспечит ее точное позиционирование на солнце. Таким образом, при импульсном управлении вращение вала электродвигателя можно передавать платформе с солнечной батареей непосредственно, без применения редуктора. В течение дня платформа с солнечной панелью будет поворачиваться за движением солнца. С наступлением сумерек длительности импульсов на входе цифрового компаратора окажутся одинаковыми, и система перейдет в дежурный режим. В этом состоянии потребляемый устройством ток не превышает 1,2 мА (в режиме ориентации он зависит от мощности двигателя).

Если дополнить конструкцию блоком вертикального отклонения, собранным по аналогичной схеме, можно полностью автоматизировать ориентацию батареи в обеих плоскостях. Если вдруг указанных на схеме микросхем не оказалось, их можно заменить на микросхемы серий К564, К176 (при напряжении питания 5…12 В). Транзисторы КТ315А заменимы любыми из серий КТ201, КТ315, КТ342, КТ3102, а КТ814А — любыми из серий КТ814, КТ816, КТ818, а также германиевыми П213—П215, П217. В последнем случае между эмиттерами и базами транзисторов VT3— VT6 следует включить резисторы сопротивлением 1…10 кОм, чтобы предотвратить их случайное открывание вследствие значительного обратного тока. Вместо фотодиодов ФД256 можно поставить кусочки от солнечных элементов (включенные с соблюдением полярности), фототранзисторы без цепей смещения, а также фоторезисторы, например, СФ2, СФЗ или ФСК любой модификации. Следует только подобрать (изменением сопротивления резистора R1) частоту тактового генератора по надежному срабатыванию цифрового компаратора. Для защиты фотодиодов от избыточного облучения применен зеленый светофильтр. Между фото датчиками помещают непрозрачную шторку. Ее закрепляют перпендикулярно плате с таким расчетом, чтобы при изменении угла освещения она затеняла один из фотодиодов.

Источник

Источник